|

ハンク・モブレー(テナー・サックス)

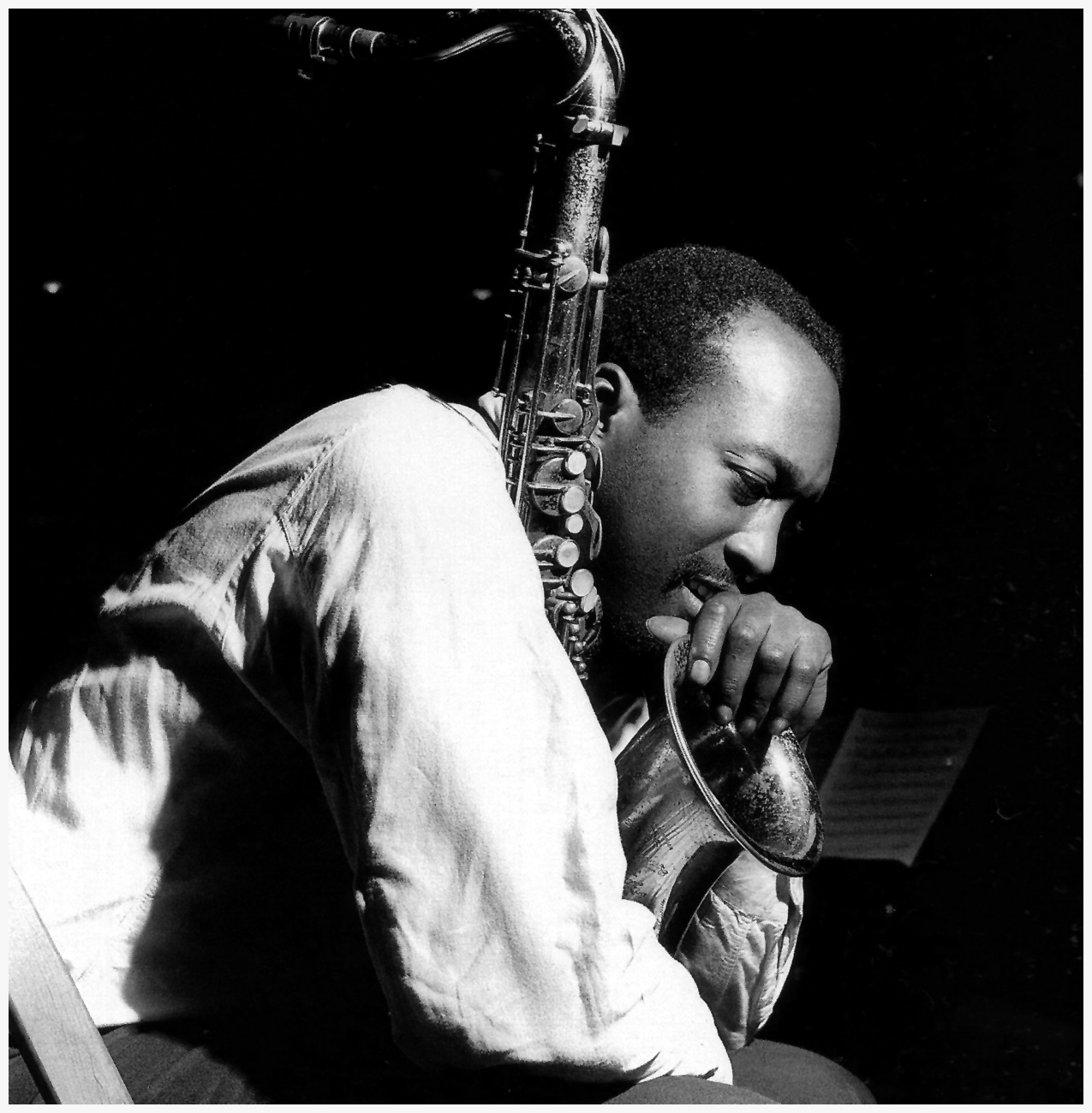

モブレーが活躍し始めた当時のテナー・サックスはデクスター・ゴードンやソニー・スティットのようにパーカーの語法をいかにテナーに置き換えるかということが依然として行われていて、ロリンズのように一頭地抜きん出たパフォーマーは殆どいなかったと言える。モブレーは自分なりのオリジナリティーで勝負し、テナーならでは良さを生かした太くまろやかなトーンと流れるようなメロディ・ラインを追求していた。モブレーのソロはコードを基盤にしたメロディの歌い切りを心がけているように聴き取ることができ、オリジナル曲を聴いてもテーマを延々と続く4ビートに乗り、ひたすらメロディックにラインを組むことにポイントを置いているようだ。そこで、たとえテンポが速くなって、鋭いリズムでもゆとりを感じさせるようにメロディを吹いている。しかも、テナー・サックスの特性を生かした太くてまろやかな音色が、他のプレイヤーにはない寛いだ心地よさを生み出す。 そこで感じられるのは、控え目で繊細な味わいだ。決して、派手に万人受けするわけではないか、ファンとなったものだけが自分たちだけのモブレーを共有できるといったようなインティメートな空間をつくることができる 。

バイオグラフィー

ハンク・モブレーは、レスター・ヤングほど軽くはなく、ソニー・ロリンズほど重くはないサウンドゆえに批評家レナード・フェザーに「テナー・サックスのミドル級チャンピオン」と評された。彼のキャリアでは当然のように思われるかもしれないが、ブルー・ノートのため数多くの価値あるアルバムを長くレコーディングし続けた。彼は最初に1951〜53年のマックス・ローチ、1954年のディジー・ガレスピーとの演奏で注目された。1954〜56年のジャズ・メッセンジャースのオリジナル・メンバーであり、1956〜57年にはアート・ブレーキーからピアニストが脱退した時に、ホレス・シルバーのグループに加わった。1959年には少しだけブレーキーのもとに戻ったが、1961〜62年にマイルス・デイビスのもとで不遇な日々を送った他は、1960年のほとんどをリーダーとしておくった。1968〜70年のほとんどはヨーロッパにいて、1972年にはシダー・ウォルトンとレコーディングしたが、その後70年代中ごろは健康を害して長期間演奏活動から離れてしまった。サヴォイ、プレステイジ、ルーレットのためにソロ・レコーディングをし、ブルー・ノートには様々なプレイヤーとともに25枚のアルバムを録音している。

ハンク・モブレーのスタイルの特徴は、おそらく彼の地域や時代という環境や彼自身のパーソナリティと不可分で、それらに強い制約を受けたものであったように思う。元来、音楽性とかプレイというものは、パーソナルな性格のもので、その制約を受けないものはない。しかし、大衆的な人気を獲得することやアーティステッィクな成果をあげていくプロセスで、普遍化とか抽象化されてくのが普通であろう。つまり、作品が作者の手を離れて一人歩きをするということが起こるわけだ。だからこそ、チャーリー・パーカーのプレイは時代を超えた天才の残したものとして現在でもミュージシャンやリスナーに清新な影響を与え続けている、ということが起こる。しかし、音楽はそういうものばかりではなくて、特定の集団やコミュニティや時代、あるいはその双方に特化した、そういう環境の中でのみしか生きられないものもある。それらは、時代やコミュニティとともに栄え、人知れず消えていってしまうような目立たないものであるけれど、それを支える人々にとっても切実でなくてはならないものだった。そして、モブレーのプレイというのは、どちらかというと後者の方に一歩か二歩ほど歩み寄ったものだったのではないか、と思う。それが、広い人気を獲得できなかったけれど、ジャズ・ミュージシャンという限られた人々や日本のジャズ喫茶で強い支持を受けたとか、比較的限られたところで支持されたことのひとつの原因ではなかったのか。 このようなことは、モブレーの1950年代の録音を聴いて強く感じられたことだ。モブレーは1950年代後半、ブルー・ノートの専属のような身分で、彼自身がリーダーとなったアルバムはもとより、サイド・マンとして多くの録音に参加している。その中には、名盤と評価されているものも少なくない。それらでのモブレーのプレイを聴いていると、共演しているプレイヤーの演奏をよく聴いて、自身はあまり出しゃばることなく、周囲と調和し、盛り立てて、自分のやるべきことはキッチリと演っている。どんなに全体が熱くなっても彼は自分勝手に走ってしまったりせず、常に全体とのハーモニーを崩すことなく、堅実に支えている。そこには自分が目立とうなどという野心とかエゴというものは、あまり感じられず、むしろ無私の奉仕に近いような印象すらある。モブレーと付き合いのあったミュージャンたちは口をそろえて、彼の性格の善さを言うのは、そういうところにも表われているのではないかと思う。ここでは、かなり強調した書き方をしているが、ハンク・モブレーという人にとって音楽をプレイするということは、表現するとか、金や名声を得るとかいうことよりも、まず第一に、気心の知れた仲間とプレイすることだったのではないか、と思える。 彼のプレイの特徴としてあげられる、太くマイルドなトーンや歌心溢れるフレーズで聴く人の心情に優しくシンクロすることや、しっかりした曲をつくることや、アップ・テンポでも正確にリズムをキープしながらも寛いだプレイができること、これらは、一緒にプレイするミュージシャンたちにとっても心地よいものだったのではないか、と思われる。かなり偏向した考え方かもしれないが、モブレーのプレイは、一緒にプレイするミュージャンや、その近くにいて空気を共有する人々と、まず気持ちよくハーモニーし、親密で心地よい空間や時間を共有することのために、まずあったのではないか、と思わせるものがある。だからこそ、1950年代の後半にジャズが、彼のよくプレイするニュー・ヨークなどのイースト・コーストにおいて、ビ・バップからハード・バップへと発展し、広く人気を集める時代環境のなかで、アート・ブレイキーをはじめとしてモブレーよりも経験を積んだプレイヤーに見守られながら、その雰囲気の中でモブレーは自身の、今言った資質を十二分に生かすことができたのではないか、と思われる。周囲の親しい人々に暖かく見守られながらインティメイトなプレイの中で自己の資質を十分に生かし、その結果が、ジャズ全体の興隆に乗って録音に残り、広く人々に受け入れられていく、そういう幸福な結果が、この時期のアルバムに結実されている。サイド・マンとして参加したアルバムを除けば、ブルー・ノートでリーダーとして録音した『Hank Mobley Quartet』や『Hank Mobley

Quintet』、プレイティジでのセッションを集めた『Mobley’s Message』が代表的作品であると思う。そして、モブレーのファンの中には、この後の洗練された作品やジャズ・ロックで人気の出た作品よりも、この時期のモブレーをこよなく愛する人も少なくはないと聞いている。 しかし、アマチュアのような趣味として音楽をプレイするわけではなく、プロであるからには人々に聴いてもらわなければならない。そのためには、同じようなプレイを繰り返すことはマンネリとして飽きられてしまうことがないように、絶えず音楽性を発展させていかなくてはならない。そこでは、周囲のミュージシャンといつも同じ方向を向いてられるとは限らない。さらにまた、ジャズという音楽ジャンルの人気も頂点に達し、翳りが見え始めてきた。少しずつ行き詰まりを迎えつつあった時に、モブレー自身も1958年中頃から1960年の初めまで、あれほど活発に録音をしていたものが、この時期に録音がぱったり途絶えてしまう。この時期のモブレーは、スランプという人もいるが、たしかに壁にぶち当たって足掻いていたと思う。それは、この時期を経て1960年に録音された『Soul Station』には、それまでの彼からの飛躍が見られたように思えるからだ。 ガイド・ブックなどでは、ハンク・モブレーが1960年から続けて制作した『Soul Station』『Roll Callそして『Workout』を三部作として、さらにこの後20年以上たって発表された『Another Soul Station』を加えて、代表作として紹介していることが多い。ファンの間でも、この後に発表された『Dippin』よりも評価が高いようだ。この三部作になって、モブレーは、プレイ・スタイルを大きく変えたのか、と言えば、そんなことはなく(そもそも、彼はそんなに器用なたちではない。それは、この後のジャズが不遇となっていく時代のモブレーの不器用な身の処し方を見れば明白だ)、相変わらずのフレーズやサウンドを続けている。 では、さきほど述べた三部作における飛躍とは何だったのか。まず、表面的なことから言うと、この三部作において、アート・ブレイキーは未だ参加しているものの、ジャズ・メッセンジャーズで一緒にプレイしていた、言わば先輩たちから、同世代のプレイヤーに替わったということ。『Roll Call』では、必ずしも彼と音楽性の相性が良いとは言えないハービー・ハンコックと共演している。これは、内輪からの脱却と見える面もある。ある程度、異質な才能にも門戸をあけ、より開かれた方向性でプレイをしようとしたのが形になったということだ。これは表面的なことで、肝心なのはプレイしている音楽の中身だ。例えば『Soul Station』の2曲目「This I Dig Of You」の冒頭でピアノとベースが掛け合うようにリズムが上昇していくような上に乗るようにモブレーのサックスが入ってくるところ、とても印象的なところだ。ここでは、ピアノとサックスが絡み合うアンサンブルで相乗効果というか、それぞれの楽器が前に出て他方がバックを務めるのではなくて、双方が前に出ることで2台の楽器が1+1=2におわらず、2が3や4に加算されるような効果を上げている。一種のインター・プレイであろう。この場合、互いに触発し合うことにより高度の演奏を実現するという言葉の上ではキレイに聞こえるが、その実は自己主張の鍔迫り合いも必要だろうし、楽しくセッションするだけでは、その要件を満たさない。性格の良いモブレーも時には鬼となって自己主張をしなければならなかっただろう。それが、ここの「This I Dig Of You」では印象的な成果を達成している。そして、モブレー本来のマイルドなトーンや歌うフレーズを損なうことなく、むしろその特徴を更に印象深くし、彼の個性として際立たせることに成功している。50年代の彼のプレイがあくまでも、バップの枠の中で控え目にフレーズに歌の要素を入れていたのに対して、60年代のモブレーはバップの枠を意識させず、歌うフレーズが前面に出ている。ただし、ベースにはバップの土台がしっかりとあるため、親しみ易いながら、奥深い世界を作り出したものとなっている。それが、60年代初頭の3部作といえる。この時期のモブレーの達成は、バップへの危機感と、それを背景に周囲のミュージャンの方向性が分岐していく状況と、モブレー自身のミュージシャンとして成長していく上で越えなければならない壁に直面した時期が重なって、一時的な停滞を克服して、達した境地だったのではないか。 しかしまた、モブレーは自身の原点とも言える、その志向性を終生にわたり持ち続けたのではないか。何の憂いもなく、環境の中で音楽を虚心坦懐に楽しむということは、60年代に入ると難しくなってくる。その中でもモブレーは、ある意味では理想として、もはや追いつくことの出来ない世界、しかし、以前はあったという理想的時代としての過去の牧歌的環境への憧れ、いわばノスタルジーにちかい心情が漂っている。それが、これ以降のモブレーのプレイに、そこはかとなく感じられるしみじみとしたところ、一抹の哀愁の香りは、そんなところに起因しているのではないか。とくに、日本では一時期のジャズ喫茶で根強いファンがいたというのは、地方から東京に出てきて、学校や職場でふるさとに帰れないところに来てしまって、普段は故郷を想うことなどできない人々の故郷を想う心情とシンクロするところがあったのではないかと思う。

しかし、その後バップの衰退は明白となり、モブレー自身の音楽的な土台が崩れていく事態に追い込まれ、周囲のミュージシャンたちとの関係も崩れていく状況に追い込まれていったと思われる。モブレー自身ジャズ・ロックに挑戦したり、本来の資質であるバップに回帰した録音をするなどを試みている。とはいっても、彼自身の拠って立つ環境やバップという土壌と切り離せないところで音楽をやっていたモブレーにとっては、それなりのプレイをしてはいるが、どこか浮ついた印象を否めない。その後の活動は、徐々に花がしぼんでいくようになって、残された録音についても、比べると50年代や60年代初頭のものの方を聴くことになってしまう体のものとなってしまっている。

ハンク・モブレーの私的名盤 ハンク・モブレーは、ず

|

テナー・サックス奏者。

テナー・サックス奏者。