|

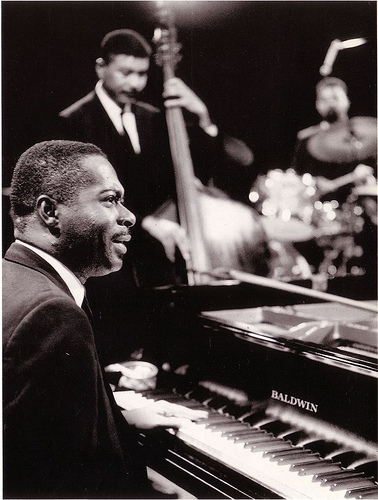

ウィントン・ケリー(ピアノ)

ケリーのソロは、ブロック・コードとファンキーなオクターブによるトレモロを交互に使い分けながら進んでいく。しかし、彼のソロを聴いていても、いつどこでシングル・トーンからブロック・コードに変わるのか、聴いている方にはさっぱり予想がつかない。それに加えて、ケリーは間合いや強弱のアクセントをうまく使いこなすことで、自分の音楽を活気あふれるものにした。

バイオグラフィー

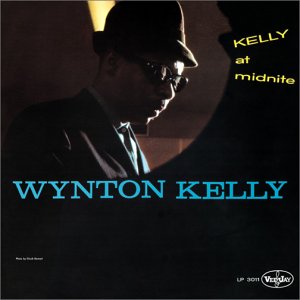

マイルス・デイビスやキャノンボール・アダレイに愛された素晴らしい伴奏ピアニスト、ウィントン・ケリーは10年後のベニー・グリーンに多大な影響を与えた特徴あるソリストでもあった。彼はブルックリンで育ち、早くからエディ・“クリーンヘッド”・ヴィンソン、ハル・シンガー、エディ・“ロックジョー”・デイビスらとリズム&ブルースのバンドでプレイしていた。1951年にブルー・ノートにトリオで14タイトルをレコーディングしたケリーは、1951〜52年、ダイナ・ワシントン、ディジー・ガレスピー、レスター・ヤングらとプレイした。数年の兵役の後、1955〜57年にはワシントンと、1956〜57年にはチャーリー・ミンガスと1957年にはディジー・ガレスピーのビッグ・バンドと強い印象を残した。しかし、彼の業績の中で最も有名なのは「Kind of Blue」「At the Blackhawk」「Someday My Prince Will Come」のようなアルバムのレコーディングなどのマイルスとの仕事だ。彼はベースのポール・チェンバースとドラムスのジミー・コブのリズム・セクションの二人とともにマイルスのもとを離れ、トリオを結成した。このグループは、ウェス・モンゴメリーの最高のバックをつとめた。その早すぎる死までの短い間、ブルー・ノート、リバーサイド、ヴィー・ジェイ、ヴァーヴ、マイルストーン等にリーダー・アルバムを残している。

|