|

黒人トランペット奏者。 これは、ファーマーがプレイした時代や環境を考えてみると、実は大変なことなのではないかと思う。ファーマーが自分のスタイルを形成していく初期にクリフォード・ブラウンと一緒にプレイした時期があるという。ブラウンというトランペット奏者は、それこそ当時の人々にとってはひときわ輝く太陽のようなプレイヤーだったようで、伸びやかで輝くような音色で即興的に独創的なフレーズをビシバシキメるプレイに、多くの奏者は大きな影響を受けたという。実際に、後世のトランペットはブラウンのスタイルがスタンダードになっていく。ファーマーはブラウンを間近に見ながら、自身と異質なブラウンの影響に呑み込まれることなく、独自のメロディを歌うスタイルを熟成させていった、といえる。 聴く人によっては、ファーマーのさりげない表現に込められた滋味をじっくり味わうのを楽しみしている 。

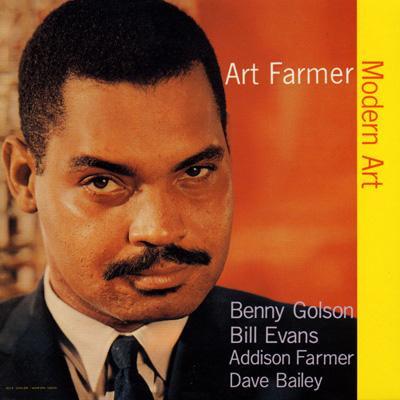

バイオグラフィー

その形成期に大部分が見落とされてしまって、アート・ファーマーのコンスタントで創意に富んだ演奏は、彼が成長し続けるにつれてようやくその評価が大きくなっていった。クラーク・テリーと共にブラス奏者の間にフリューゲルホーンを一般化させるのに大きな貢献を果たした。彼の持つ抒情性はバップに根差したスタイルに個性を与えている。ファーマーはトランペットに定着する前には、ピアノ、バイオリン、チューバを学んでいる。1945年からロサンゼルスで演奏活動を始め、セントラル・アベニューで定期的に、特にジョニー・オーティス、ジェイ・マクシャン、ロイ・ポーター、ベニー・カーター、ジェラルド・ウィルソンのバンドとプレイした。時には双子のベーシストのアディソンとも一緒だった。1951〜52年にワーデル・グレーとプレイした後に、ライオネル・ハンプトンの楽団と1953年にヨーロッパをツアーし、その後ニュー・ヨークに来ると、1954〜56年にジジ・グライス、1956〜58年にホレス・シルバーのカルテット、1958〜59年にジェリー・マリガンのカルテットでプレイした。1950年代後半には多くのレコーディングに参加している。中にはクインシー・ジョンズやジョージ・ラッセルやブレステイジ・レーベルでのジャム・セッションもあった。1959〜62年にはベニー・ゴルソンとジャズテットを結成し、1962〜64年にはジム・ホールとグループを作った。1968年にはウィーンに移り、オーストリア放送楽団に加入し、ケニー・クラークとフランシー・ボーランのビックバンド、自身のユニットで現地ツアーを行った。1980年代以降、ファーマーはアメリカを訪れ、現代まで売れっ子でいる。彼は、様々なレーベルに多くのセッションを録音している。

|

アート・ファーマー(トランペット)

アート・ファーマー(トランペット) Sing Me Softly

of the Blues

Sing Me Softly

of the Blues The Summer

Knows

The Summer

Knows

So

Beats My Heart For You

So

Beats My Heart For You