|

アンドリュー・ヒル(ピアノ) アンドリュー・ヒルのピアノは聴けばすぐ分かる。バド・パウエル、セロニアス・モンク、ビル・エヴァンス、オスカー・ピーターソン、キース・ジャレットと様々なタイプのジャズピアニストがいるが、それらのどのピアニストともハッキリ違うと分かるそれほど、ジャズのピアニストの中では異質だ。打楽器的なピアノのタッチはギクシャクしたメロディ・ラインは、聴いていると襲いかかってくるような感じがする。 ヒルの音楽の特徴は、彼のオリジナル曲により鮮明に表われている。彼のオリジナル曲は短調で書かれたものが多く、その曲を構成している要素で目立つのは、不協和音の使用、頻繁に使用される二度のハーモニー、ギクシャクしたバランスの悪いメロディ・ライン、取り憑かれたようなフレーズの繰り返し、虚しさを感じさせる長い休止などをあげることができる。これを聴いたものが感じる印象は、薄暗く、精神的に追い詰められた感じ、もっと抽象的にいえば、不安とかコンプレックスとか苦悩という印象である。それまでの、身体的な乗りとか、爽快感とか、熱気、ストレートにぶつけられる感情あるいはユーモアといった要素とは、異質な複雑で、クールな知性を感じさせるものとなっている。それゆえに、高尚な感じはするが、理屈っぽい、取っ付き難さも感じさせ、聴き手を制限してしまう音楽となっていた。 ヒルの音楽は従来のジャズの語法をベースにしてはいるが、フリー・ジャズやクラシックの現代音楽に近い。アバンギャルドな音楽と捉えられていたフシがある。

バイオグラフィー

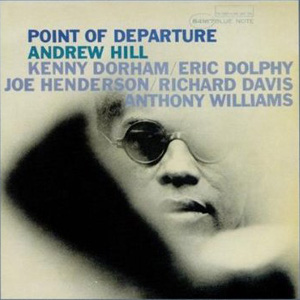

アンドリュー・ヒルはずっとハイレベルのピアニストでありコンポーザーだった。決してフリー・ジャズというのではなかったけれど、バップのファンに受け容れられるにはあまりに先進的であったために、彼の複雑な音楽は理解されることはなかった。しかし、彼自身は革新的なジャズミュージャンとして広く尊敬を集めた。13歳でピアノを始め、クラシックの作曲家パウル・ヒンデミットのもとで作曲を勉強した。1950年代のシカゴはジャズとR&Bの間にあまり垣根はなかった。1961年にニュー・ヨークに移り、ダイナ・ワシントンの伴奏者になった。1962年にローランド・カークのグループに参加した後は、ほとんどをリーダーとして過ごした。1963〜66年にブルー・ノートで実験的で先進的なアルバムを録音し、これはモザックからボックスセットとして復刻されている。1964年の「Point of

Deperture」は、ケニー・ドーハム、エリック・ドルフィー、ジョー・ヘンダーソンが、別の日には、ジョン・ギルモア、フレディ・ハバード、サム・リヴァースがサイド・メンとして参加したものだった。彼はまた、1968〜70年までブルー・ノートでレコーディングを続け、教育者となって70年代中ごろまでカリフォルニア州で教鞭をとっていた。彼は、様々なレーベルのために過去の20年間にはレコーディングはへったが、自身の他に類を見ない音楽のビジョンにこだわりを持ったミュージシャンとしてあり続けている。

|