|

ジョー・ヘンダーソン(テナー・サックス)

ジョー・ヘンダーソンというテナー・サックス奏者は、晩年に脚光を浴びたが、全体として地味な印象を強く持たれていた。彼のテナーは独特もので、ソニー・ロリンズやジョン・コルトレーンといったメジャーなテナー・サックスを聴いて、素直にいいと思う人は少ないのではないか。それは、まず彼の特徴的なサウンドによる。彼のテナーのトーンには派手さがなく雄弁さもない。ぼぞぼそと呟くようなこもったような音質で、派手にブローしたり、咽び泣いたりしない。実際にライブを聴いた人の話によると音量も小さく他に共演者がいると掻き消されてしまうこともあるという。これはたぶん、ずっと使用しているセルマーのエボナイトのマウスピースがかなり開きの狭いものなのではないかという人がいる。ライブではマイクをサックスのベルにずぼっと差して吹いていたらしい。だから、低音もテナーっぽくボゲッとした感じではなく、高音も叫ぶような朗々とした感じではなく、いわゆるジャズテナーのサウンドイメージからはかなり遠い、あるいは真逆の音だが、それをあえて選択し(わざとそういうマウスピースその他のセッティングにしていたようだ)ずっとそれにこだわり続けたという点で、これは意図的だったと言える。 それが逆に、彼のファンに言わせれば独特の美しい音色を生み出しているということになる。テナー・サックスの音域は、低い方はドスの効いた迫力が、倍音を使った高音部は切り裂くような鋭さが望ましい、とされている。しかし、ヘンダーソンの音は低域から高域までほとんどブレがなく、どのレンジでも実に安定している。サックスの中にある円筒形の空気がベルから外に出てくるさまがそのまま目に見えるような、温かみを感じさせる彼の音は、サックスという楽器が「木管楽器」である、という事実を改めて思い出させてくれる。ということになる。つまりは、一聴するだけで、ヘンダーソンのサックスと分かる特徴的な音色で、その良さが分かる人には独特の美しさを秘めているということだ。 そのようなトーンで繰り出されるヘンダーソンのフレイの特徴は、強弱をあまりつけないのでダイナミクスを感じさせない、同じ音型を繰り返す、高音から低音まで同じ感じで吹く。とくに低音を低音らしくない感じで、フレーズのなかの一音としてあっさりと吹く、という吹き方をするので、他の新主流派のプレイヤーが使うと目立つようなフレーズを吹いても地味で目立たない。それは本当に彼のフレージングを愛する「理解者」にしかその真価が分からないように聴こえる。それは、いったん彼のファンになったものには堪らないものなのではないか。それが、演奏全体としては抑制の効いたスタイルとなり、かと言ってクールなわけでもないので、一瞬で燃え上がる真っ赤な炎というより、青白い炎のように内に秘めた強烈な熱量を感じさせ、演奏が進むにつれて徐々にテンションが高められていくという、つくり方をする。彼のファンは演奏全体のテンションを高めていくプロセス、ヘンダーソンの語り口を堪能できるため、繰り返して聴いても飽きることがない。 しかし、彼の作り出すフレーズそのものは、基本的にはジョン・コルトレーンの影響を受けていると言われるが、バップの基盤がしっかりした上で、他のプレイヤーが普通はやらないような独特のコード・チェンジを好んでみたり、リズムを意図的にズラしてみたり、代理コードを使ってみたり、トリルを多用してみたり、と多種多様な技巧を駆使している。新主流派の用いるフリージャズっぽいトグロを巻くようなスパイラルなフレーズは彼のつくったものに起因することが多い。 つまり、彼の特徴というと、一般的には否定的な言辞を並べることになるのだが、一度、彼の良さが分かると、それがすべて反転して彼の魅力になるという類のものなのである。

バイオグラフィー

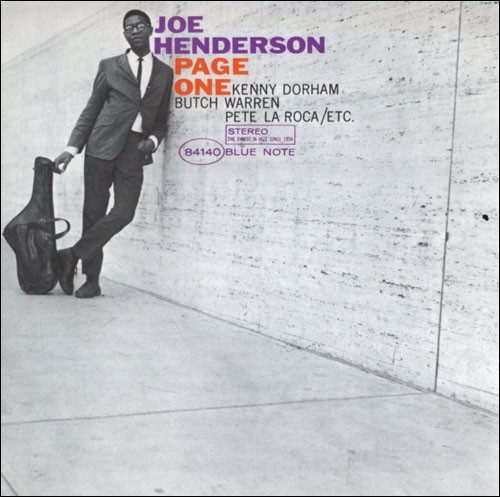

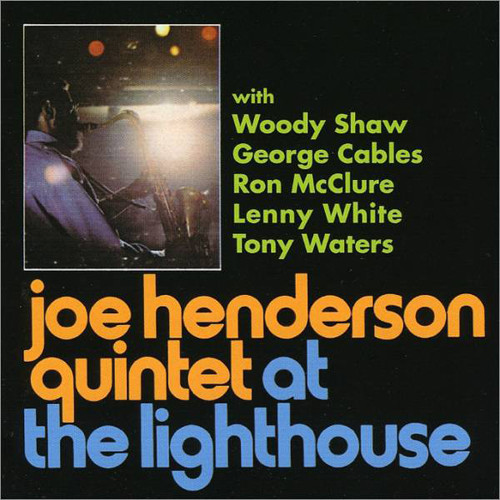

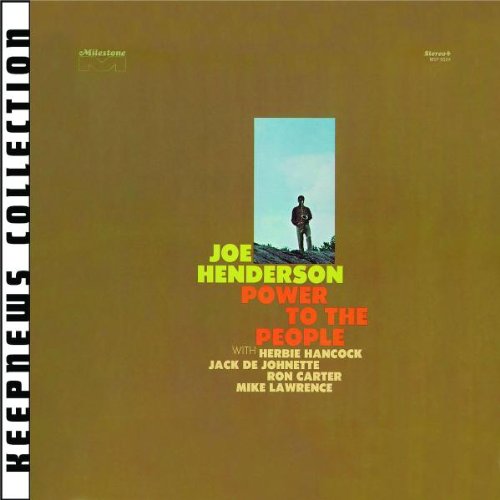

ジョー・ヘンダーソンはジャズを水で薄めた音楽にすることなくクリエイティブな音楽を提供することでもセールスが成り立つことが可能であることを立証して見せることができるミュージシャンだ。彼のサウンドとスタイルは60年代中盤から変わっていないにもかかわらず、1992年にヴァーヴと契約に至ったことは、そのレコード会社の主要なニュース・イベントとされた(彼が他のレコード会社ですでに多くの忘れがたいセッションをレコーディングしていたのだけれど)。彼のヴァーヴでのレコーディングはビリー・ストレイホーン、マイルス・デイビス、そしてアントニオ・カルロス・ジョビンへのトリビュートというマーケット需要にうまく応えるテーマを含んでいた。その結果として、彼は1970年代の未だ無名であったころと同じサウンドづくりをしていたにもかかわらず名声とトップセールスをコンスタントに稼ぐ地位を獲得することができた。それが、もっとふさわしいジャズミュージシャンには、それができなかったという事実が、それを一般的な常識となった。ケンタッキー州立大学とウェイン州立大学で学んだ後、ジョー・ヘンダーソンは兵役につく1960〜62年までの間デトロイトのローカルで演奏活動をしていた。ジャック・マクダフのもとで短期間の演奏活動の後、1962〜63年のケニー・ドーハムとの活動が認められることになった。彼こそはヘンダーソンを擁護しブルーノートとの契約を後援したベテランのトランペット奏者だった。ヘンダーソンはブルー・ノートでリーダーとしてサイドメンとして多くのセッションに起用された、1964〜66年にはホレス・シルヴァーカルテットに、1969〜70年にはハービー・ハンコックのバンドに参加していた。ソニー・ロリンズとジョン・コルトレーンからの多少の影響を受けてはいたものの、はじめから、彼は非常に特徴的なサウンドとスタイルの持ち主だった。そしてまた、たくさんの新しいフレーズやアイディアを持っていた。ヘンダーソンはハード・バップからフリー・ジャズまで、内側でても外側ででも即興をすることができた。1970年代はサンフランシスコに住んで、マイルストーン・レーベルで多数のレコーディングを行った。それは、自然のことだった。1980年代の後半には、ブルー・ノートでレコーディングをしながら、フリーランスを続ける一方で教育活動を始めた。しかし、ヴァーヴでレコーディングをするようになると、突然有名になった。2001年6月30日、肺気腫との長い戦いの末、心臓障害で他界した。

|

テナー・サックス奏者。

テナー・サックス奏者。

Black

Narcissus

Black

Narcissus  A Shede Of Jade

A Shede Of Jade