|

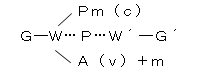

第1部 資本の生産過程 第3篇 絶対的増殖価値の生産 第7章 剰余価値率 〔この章の概要〕 この章の内容は剰余価値の量的関係に関するもので、ここでなされているのは、主に今後使用される概念の定義です。 民衆が必要労働時間を超えて剰余労働をさせられることは、資本主義に特有な現象でありません。資本が剰余労働を発明したわけではないのです。社会の一部が生産手段を独占している社会では、逆に言うと、その一部以外の人は生産手段から排除されている階級社会では、どこでも被支配階級は支配階級のために剰余労働をしなければなりませんでした。 もし、人間が1日かかって必要労働しかできなかったら、剰余労働は存在しません。奴隷所有者も、封建貴族もすべて存在しなかったはずです。そういう意味では、人間は1日働けば、人間が1日生活していく以上のものが生産できたということになります。 実際、サルなどの生活をみても、なにも動物は生きるために1日中、寝る時間以外必死になって働いているわけではありません。サルも日向ぼっこして毛づくろいをしています。昼寝もしています。動物だって、もし必要労働時間という言い方をするならば、1日のうち10時間も必要労働時間があるわけではないのです。もちろん、その生活上の欲望が少ないから人間と一律には較べられませんが、彼らなりの必要労働時間はやはり短い。 原始時代の人間も、朝から晩まで1日中、野山を走り回って狩りをしていたわけではないでしょう。そんな体力はあるはずがありません。人間の場合に特徴的なのは、むしろ必要労働時間以外の余暇に、発達した脳を労働以外らも使って、学術や文化・芸術へと発展するものをつくりはじめたことです。日の出の方向や月の満ち欠けを観測したり、絵を描き、装飾品を作り、あるいは楽器を作って演奏し、それに合わせて歌ったり踊ったりし始めました。 マルクスは、古典派経済学を批判して、古典派経済学は歴史的に資本主義以前から剰余労働があったことを見落とし、それを資本主義的生産様式に特有の現象と見て、資本主義の歴史性に気がつかなかったと指摘しています。現代の近代経済学についても、まったく同じことが言えます。 労働自体が個人的に行わせるのではなく、ある程度社会化されるようになると、ある者の剰余労働が他の者の生存条件となるという関係が生じます。 原始的な状態のときには、人間はより強く自然の条件に結びつけられていました。当初は生活手段における自然的な豊かさ、土地の豊饒度や、あるいは獣や魚がたくさんいるかが重要な役割を担っていました。また、土地の恵みや気候の恩恵は、寒いところより暖かいところの方が大きいのです。 古代のエジプトについての、古代ギリシャの歴史家ディオゲネスの記述によれば、エジプトではあまり働く必要がなかったそうです。エジプトの彫刻を見ても裸に近いし、食べ物も手近にありました。ナイル川の川辺に生えているパピルスの下の方は食糧にもなりました。それを子供に食べさせて、上はパピルスにしました。子供たちは靴も着物もつけないで歩くので、子供が大人になるまでギリシャの通貨単位で20ドラクマ以上はかからなかったと言います。この金額の実感は分かりませんが、極めて少ない金額だったのは確かです。 そして人口も多く、ピラミッドや大神殿のような大工事ができたのはそのおかげでした。より正確に言えば、人口の大きさそのものではなく、自由に使用できる人口の割合が大きかったためだ、とマルクスは言っています。 たしかに、人口がたくさんいても、その人たち全員が一日中働かなければ生きていけなかったら、それらはつくられなかった。その必要労働時間が比較的短かったからこそ、一部の人が一日中働くことによって、それ以外の多くの人は生活手段の生産をしなくてもよくなり、ほかの事業のために動員することができたというわけです。 エジプトというと砂漠のイメージがありますが、どうしてそんな巨大な文明ができたのかと不思議に思われがちですが、ナイル川の河口一帯にとても豊かな沖積土の堆積があります。古代世界最大の穀倉地帯とされ、そこが文明の中心になっていました。それが豊富な余剰労働を可能にしたと考えられます。 古代ギリシャのアテネ社会も、共和制のローマ社会も、奴隷が社会的生産の担い手となっていました。奴隷制社会における奴隷所有者が市民でした。 中世の封建社会では、王族・貴族や教会が、農民の剰余労働を取り上げていました。ヨーロッパ中世の農民は、週に3日は自分の分与地を、3日は領主の直営地を耕しました。日本の江戸時代の農民についても「五公五民」という言葉があるように、資本主義以前の剰余価値率は、100%が水準だったと言えます。 マルクスが剰余価値の生産について、必要労働6時間+剰余労働6時間という例をあげたのは決して誇大なものではなかったこと、大工業による生産力の発展を考えれば、むしろ過少なものであったことがわかるでしょう。厳密なものではありませんが、マルクスは一つの概算として、当時の紡績業での剰余価値率を約150%とする数字をあげています。工場法によって労働日は10時間になっていたので、必要労働は4時間、剰余労働が6時間だったことになります。現代の必要労働時間はもっと短くなっているはずです。 なお、利潤率というのは、投下資本全体に対する剰余価値の比率だから、先のマルクスの例でいえば、原料の綿花20ポンド+紡錘摩耗4ポンド+労働力3ポンドの計27ポンドに対する剰余価値3ポンドとなり、単純に考えても約11%となります。剰余価値率と利潤率はまったく違うものであることに注意が必要です。利潤率ももちろん重要な意味をもち、それについてマルクスは第3巻で分析しています。 奴隷制であろうと封建制であろうと、あるいは近代の資本家であろうと、被支配階級の剰余労働を手に入れる支配階級が存在していたことは変わりません。とはいえ、生産物の交換価値ではなく使用価値が主たる目的として生産される場合は、剰余労働に対する欲望は制限されていました。というのは、封建領主のところに領民から年貢として生産物がどれだけ納められても、結局それで生活するというだけならば、1日に小麦をそれほどは食べられません。肉を2キロも3キロも食べられません。その欲望の範囲は限られていて、それ以上搾取する意味がなかったからです。領民の生産できる限定された使用価値を自分が消費するだけならば、その量には限界がありました。 しかしそれを売って、貨幣・金を手に入れ、なにか別のものを買える場合は、その欲望の限界がなくなります。そのため、古代にあっても金山・銀山では過度労働が行われました。金はいくら手に入れても、貯えたり、使うことができたからです。近代の資本家は、使用価値ではなく価値を目的として生産し、剰余労働を最終的に貨幣の形態で手に入れます。だから資本家は工場が金山に見えることになります。 また、必要労働時間は自然環境によって異なるから、それが短いところでは剰余労働が長くできるはずです。しかし、それは自然的態度であるというにすぎず、剰余労働の長さは社会的要因で決まります。 たとえば、サゴ椰子という植物があります。マレーシアなどに自生しますが、残念ながら日本にはありません。それを切って、茎の中に白く蓄積された澱粉を水でさらして粉にすると、もうそれが食料になる。マルクスも取り上げたこのサゴ椰子については、1年間に1週間労働すればその年の食料が確保できるといいます。 そういう生活をしていても、もし彼らがサゴ椰子を自由にきることかできなくなり、資本主義になってしまえば、やはりその住民たちは1年じゅう工場で大量のサゴ粉を作らされるところになるかもしれません。なぜそうなるのかは、自然的要因からは説明できません。つまり、必要労働が短いというのは剰余労働を長くできるという可能性を示すだけであって、それが現実の剰余労働時間に転化するためには、歴史的・社会的な事情が必要なのです。 〔本分とその読み(解説)〕 価値の生産式 前貸しされた資本Cが生産過程で生みだした剰余価値、すなわち前貸資本価値Cの増殖分は、まず第一に、生産物の価値がその生産要素の価値総額を越える超過分として現われる。 資本Cは二つの部分に分かれる。すなわち、生産手段に支出される貨幣額cと、労働力に支出される別の貨幣額vとに分かれる。cは不変資本に転化される価値部分を表わし、vは可変資本に転化される価値部分を表わす。そこで、最初はC=c+vであり、たとえば前貸資本500ポンド(C)=410ポンド(c)+90ポンド(v)である。生産過程の終わりには商品が出てくるが、その価値は(c+v)+mで、このmは剰余価値である。たとえば410ポンド(c)+90ポンド(v)+90ポンド(m)である。最初の資本CはC´に、500ポンドが590ポンドになった。この二つの額の差額はmであり、90ポンドという剰余価値である。生産要素の価値は前貸資本の価値に等しいのだから、生産物価値がその生産要素の価値を越える超過分は前貸資本の増殖分に等しいとか、生産された剰余価値に等しいとか言うことは、じつは同義反復なのである。 とはいえ、この同義反復は、もっと詳しい規定を必要とする。生産物価値と比較されるものは、その形成に消費された生産要素の価値である。ところで、われわれがすでに見たように、充用される不変資本のうちの労働手段から成っている部分は、ただその価値の一部分を生産物に移すだけで、他の部分は元のままの存在形態で存続している。このあとのほうの部分は価値形成ではなんの役割も演じないのだから、ここでは捨象してよい。それを計算に入れても、なにも変わりはしないであろう。かりに、cは410ポンドで、312ポンドの原料と44ポンドの補助材料と過程で損耗する54ポンドの機械類から成っているが、現実に充用される機械類の価値は1054ポンドとしよう。生産物価値の生産のために前貸しされたものとしては、われわれは、機械類がその機能によって失い、したがって生産物に移す54ポンドの価値だけを計算する。もし蒸気機関などとしてその元の形態のままで存続する1000ポンドも計算に入れるとすれば、それを両方の側に、前貸価値の側と生産物価値の側とに算入しなければならないであろう。そうすれば、それぞれ1500ポンドと1590ポンドとになるであろう。差額すなわち剰余価値は相変わらず90ポンドであろう。それゆえ、われわれが価値生産のために前貸しされた不変資本と言う場合には、それは、前後の関係から反対のことが明らかでないかぎり、いつでも、ただ生産中に消費された生産手段の価値だけを意味しているのである。 このことを前提して、C=c+vという式に帰れば、この式はC´=(c+v)+mに転化し、また、まさにそうなることによって、CをC´に転化させる。言うまでもなく、不変資本の価値は生産物にはただ再現するだけである。だから、過程で現実に新たに生産される価値生産物は、過程から得られる生産物価値とは違っているのであり、したがって、それは、一見そう見えるように(c+v)+mまたは410(c)+90(v)+90(m)ポンドではなく、v+mまたは90(v)+90(m)ポンドであり、590ポンドではなく、180ポンドである。かりに、cすなわち不変資本がゼロだとすれば、言い換えれば、資本家は生産された生産手段を原料も補助材料も労働用具も充用される必要がなくただ天然にある素材と労働力だけを充用すればよいというような産業部門があるとすれば、その場合には生産物に移される不変価値部分はないであろう。生産物価値のこの要素、われわれの例では410ポンドは、なくなるであろう。しかし、90ポンドの剰余価値を含む180ポンドの価値生産物は、cが最大の価値額を表わすような場合とまったく同じ大きさであろう。C=(〇+v)=vとなり、そして、価値増殖した資本C´=v+mとり、C´−Cはやはりmに等しいであろう。逆にm=〇ならば、言い換えれば、その価値が可変資本として前貸しされる労働力がただ等価を生産するだけだとすれば、C=c+vであり、C´(生産物の価値)=(c+v)+〇となり、したがってC=C´となるであろう。前貸しされた資本はその価値増殖してはいないであろう。 前章では、労働過程の様々な要素(原料、生産手段、労働力等)が、生産物の価値の形成において、様々な役割を果たしていることを明らかにしてきました。そして、資本の様々な構成要素が、資本自身の価値増殖過程において機能することの説明と重なります。 前払いされた資本が生産過程で笑みだした剰余価値、資本の価値が増殖した部分であり、生産物の価値のうち、生産要素の価値を合計した価値との差額として計算されます。 マルクスは資本の全体をCで表し、不変資本をcで、可変資本をvで表します。その整理によればつまり、資本Cはふたつの部分に分かれ、生産手段に支出される資本額cと、労働力に支出される資本額vとに区分されることになります。cは不変資本に転化される価値部分を表わし、vは可変資本に転化される部分を表わします。 だから資本の初期状態はC=c+vであって、マルクスの設例によると、たとえば「前支払い資本500ポンド(C)=410ポンド(c)+90ポンド(v)」です。生産過程の最後には商品が生産物として登場するのですが、その資本の全体をC´とし、剰余価値をmとして、C´=c+v+mで示されます。設例でC´は「410ポンド(c)+90ポンド(v)+90ポンド(m)」となります。元金500ポンドが590ポンドへ増殖していますが、この差額90ポンドがm、すなわち剰余価値にほかなりません。それはまた生産された剰余価値にも等しい。これをマルクスは同御反復であるといいます。そうであるなら、資本の剰余価値も、生産工程の剰余価値も同じということです。 生産要素(原料、生産手段、労働力など)の価値は資本の価値(前払いされた資本の価値)に等しいので、生産物のうちで生産要素の価値を超える部分は、資本の価値の増殖部分に等しい。 この同義反復について、見ていきましょう。生産された生産物の価値を、生産でその価値が形成された過程で消費される生産要素の価値と比較します。生産過程で使用された不変資本のうちで生産手段による部分は、その価値の一部しか生産物に引き渡す、つまり消費せずに、残りの部分はもともとの存在形態を維持させています。現実には、いわゆる減価償却の部分を消費として生産物に引き渡しているということです。この部分の生産物の価値に占める割合は少ないので、計算モデルとして見る場合には無視しても差し支えないと思います。 この部分を無視しないで考慮にいれても、結果に影響はありません。不変資本c=410ポンドのうち原料が312ポンドで、補助材料が44ポンド、そして労働過程で消耗する機械類の価値を54ポンドとしましょう。ここでの使用された機械類の全体の価値は1054ポンドになるとしましょう。ただしこの機械の価値のうちで、生産物の価値を生み出すために前払いされた分として計算されるのは、機械類がその機能をはたすことことで失った価値、つまり生産物に引き渡される54ポンドだけです。 蒸気機関の場合のように、もともとの形態で存続している1000ポンドも計算に入れるならば、それを前払いされた価値と生産物の価値の両方に算入しなければならないことになるでしょう。しかし、その場合にはその価値はたとえば、前払いされた価値が1500ポンドで、生産物の価値が1590ポンドとなり、その差額すなわち剰余価値は90ポンドで、結果として前と同じことになる。 したがって価値の生産のために前払いされた不変資本というときには、文脈においてその反対であることが明らかな場合を除いて、生産過程で消耗された生産手段の価値だけを指すものと考えることにします では、上記の前提で見ていきましょう。前払いの資本C=c+vの式から資本の全体C´=(c+v)+mに変化し、これによってCはC´に変化します。不変資本の価値は、生産物のうちに再現されるだけであることは、すでに確認したとおりです。だから生産過程で現実に新たに生み出された価値の生産物は、この過程で生産された生産物の価値とは異なることになります。というのも、価値の生産物は一見すると、(c+v)+m、すなわち[410(c)+90(v)]+90(m)ポンドではなく、180ポンドであるからです。 ここで不変資本c=0であるような産業部門があって、資本家は生産された生産手段も、原料も補助材料も労働のための道具も必要とせず、天然に存在する材料と労働力だけを利用すればよいと考えてみましょう。そこではいかなる不変的な価値部分も、生産物には移転されることはないでしょう。そこでは生産物の価値のうちからこの不変資本の要素、すなわちこの実例では410ポンドは姿を消すことになるでしょう。しかし90ポンドの剰余価値を含む生産物のほうは、cが410ポンドの最大値をとる場合と比較して、まったく変化しないでしょう。 この場合にはC=(0+v)=vになり、価値を増殖した資本C´=v+mとなるのですが、C´−Cの値はmのままで変わりません。反対にm=0の場合、すなわち可変資本として前払いされた労働力がその労働力の等価物しか生産しない場合には、C=c+vになり、C´(生産物の価値)=(c+v)+0となり、この場合はC=C´となるだろう。その場合には、前払いされた資本はその価値を増殖しなかったことになります。 前払いされた資本Cが生産過程で生みだした増殖価値は、前払いされた資本価値Cが増殖した部分であり、まずは生産物の価値のうち、生産要素の価値を合計した価値を超越した部分として示される。 資本Cは二つの部分に分けられる─生産手段のために支出された貨幣の金額であるcと、労働力のために支出された貨幣の金額であるvである。cは不変資本に変化した価値部分であり、vは可変資本に変化した価値部分である。そこで最初の時点ではC=c+vである。たとえば前払いされた500ポンド(C)=410ポンド(c)+90ポンド(v)などである。生産過程の最後に商品が登場してくると、その価値は、増殖価値をmと表記すると、(c+v)+mで示される。たとえば[410ポンド(c)]+90ポンド(v)+90ポンド(m)である。こうして最初の資本CはC´に変化し、500ポンドが590ポンドになった。この差額mは、90ポンドの増殖価値である。 生産要素の価値は、前払いされた資本価値に等しいから、生産物のうちで、生産要素の価値を超える超過分は、前払いされた資本の価値の増殖部分に等しいと言っても、生産された増殖価値に等しいと言っても、実際には同義反復にすぎない。 それでもこの同義反復について、さらに詳しく規定してみる必要がある。[増殖というときには]生産物の価値を、生産物の価値が形成される過程で消費された様々な生産要素の価値と比較することになる。すでに考察してきたように、使用された不変資本のうちで、労働手段で構成されている部分は、その価値の一部しか生産物に引き渡さず、残りの部分はもともとの存在形態を維持している。この部分は価値の形成にいかなる役割もはたさないので、ここでは無視しておこう。 ただしこれを考慮にいれても、何も変わらないだろう。c=410ポンドのうち原料が312ポンドで、補助材料が44ポンド、そして労働過程で消耗する機械類の価値を54ポンドとしよう。使用された機械類の全体の価値は1054ポンドとしよう。ただしこの機械の価値のうちで、生産物の価値を生み出すために前払いされた分として計算されるのは、機械類がその機能をはたすことで失った価値、つまり生産物に引き渡される54ポンドだけである。 蒸気機関のように、もともとの形態で存続している1000ポンドも計算に入れるならば、それを前払いされた価値と生産物の価値の両方に算入しなければならない。その場合にはその価値はたとえば、前払いされた価値が1500ポンドで、生産物の価値が1590ポンドとなり、その差額すなわち増殖価値は90ポンドで、前と同じことになる。 だから価値の生産のために前払いされた不変資本と言うときには、文脈においてその反対であることが明らかな場合を除いて、生産過程で消耗された生産手段の価値だけを指すものと考えよう。 このことを前提として、前のC=c+vの式に戻ることにしよう。この式はC´=(c+v)+mに変化し、これによってCはC´に変化する。不変資本の価値は、生産物のうちに再現されるだけであることは、すでに確認したとおりである。だから生産過程で現実に新たに生み出された価値の生産物は、この過程で生産された生産物の価値とは異なる。というのは、価値の生産物は一見すると、(c+v)+m、すなわち[410(c)+90(v)]+90(m)ポンドではなく、180ポンドである。 このことを前提として、前のC=c+vの式に戻ることにしよう。この式はC´=(c+v)+mに変化し、これによってCはC´に変化する。不変資本の価値は、生産物のうちに再現されるだけであることは、すでに確認したとおりである。だから生産過程で現実に新たに生み出された価値の生産物は、この過程で生産された生産物の価値とは異なる。というのは、価値の生産物は一見すると、(c+v)+m、すなわち[410(c)+90(v)]+90(m)ポンドではなく、180ポンドである。 ここで不変資本c=〇であるような産業部門があって、資本家は生産された生産手段も、原料も補助材料も労働のための道具も必要とせず、天然に存在する材料と労働力だけを利用すればよいと考えてみよう。そこではいかなる不変的な価値部分も、生産物には移転されないだろう。そこでは生産物の価値のうちからこの[不変資本の]要素、すなわちこの実例では410ポンドは姿を消すだろう。しかし90ポンドの増殖価値を含む生産物のほうは、cが[410ポンドの]最大値をとる場合と比較して、まったく変化しないだろう。 この場合にはC=(〇+v)=vになり、価値を増殖した資本C´=v+mとなるが、C´−Cの値はmのままで変わらない。反対にm=〇の場合、すなわち可変資本として前払いされた労働力がその労働力の等価物しか生産しない場合には、C=c+vになり、C´(生産物の価値)=(c+v)+〇となり、C=C´となるだろう。その場合には、前払いされた資本はその価値を増殖しなかったのである。 価値変化の把握の困難 われわれが事実上すでに知っているように、剰余価値は、ただvすなわち労働力に転換される資本部分vに起きる価値変化の結果でしかないのであり、したがって、v+m=v+Δv(vとvの増加分の和)である。ところが、現実の価値変化も、また価値が変化する割合も、総資本の可変部分もまた増大するということによって不明にされるのである。前貸総資本は500ポンドだったが、それが590ポンドになる。そこで、過程の純粋な分析は、生産物価値のうちただ不変資本価値が再現するだけの部分をまったく捨象すること、つまり不変資本Cをゼロに等しいすることを要求するのであり、したがってまた可変量〔変数〕と不変量〔常数〕とで運算が行われた不変量はただ加法または減法だけによって可変量と結合されている場合の数学の一法則を応用することを要求するのである。 もう一つの困難は、可変資本の元来の形態から生ずる。たとえば、前例では、C´=410ポンドの不変資本+90ポンドの可変資本+90ポンドの剰余価値である。しかし、90ポンドは、一つの与えられた量、すなわち不変量であり、したがって、それを可変量として取り扱うことは不合理のように見える。しかし、v=90ポンド、すなわち90ポンドの可変資本は、ここではじつはただこの価値が通過する過程の象徴でしかないのである。労働力の買い入れに前貸しされる資本部分は、一定量の対象化された労働であり、したがって、買われる労働力の価値と同じに不変な価値量である。ところが、生産過程そのものでは、前貸しされた90ポンドに代わって、みずから活動する労働力が現われ、死んでいる労働に代わって生きている労働が現われ、静止量に代わって流動量が、不変量に代わって可変量が現われるのである。その結果は、vの再生産プラスvの増加分である。資本主義的生産の立場から見れば、この全過程は、労働力に転換される元来は不変な価値の自己運動である。過程もその価値結果も、この価値のおかげである。それゆえ、もし90ポンドの可変資本とかみずから増殖する価値とかいう定式が矛盾したものに見えるとしても、それはただ資本主義的生産に内在する一つの矛盾を表わしているだけなのである。 剰余価値を生むものは、ただ自らの価値以上の価値を産出する労働力だけです。つまり、労働力に転換された資本部分である可変資本vに発生する価値変化の結果です。それを式にすると、v+m=v+Δv(vとvの増加分の和)です。実際のところ、vの可変資本の部分が増大すると、その結果として資本の全体の増大することになります。そのため、現実に発生した価値の変化と、その比率が見えにくくなってしまいます。それが、価値変化の把握の困難な点のひとつです。 したがって、剰余価値の変化を分析するときには、不変資本cは一定であるから無視することにして、簡単にするには0であると置かれてもよいものです。そこで、変数の部分だけに着目するのです。 そして、二つの目の困難な点は、可変資本のもともとの形態から生まれるものです。設例では、C´=410ポンド(c)+90ポンド(v)+90ポンド(m)でした。この中の可変資本「90ポンド(v)」は所与のもともとあった値ですから、これを可変量とするのはおかしい。実際のところ、この可変資本は労働力の消費で、社会的に平均的と規定された決まった量となります。ここでは「この価値が経験するプロセスを象徴するもの」と言っています。現実には、労働力の購入のために前払いされたもので、特定の量の対象化された労働で、不変な価値量です。しかし、生産過程そのものを調べてみれば、前払いされた90ポンドを越えて、実際には資本家は労働者に労働をさせているのです。それが増殖価値を生んでいるのです。それをここでは「死せる労働の代わりに生ける労働が、静止した量の代わりに流動する量が、不変な量の代わりに可変な量が登場するのである」という比喩的な言い方をしています。その結果として、固定量のvと超過分であるvの増加量の合計の価値が生まれるのです。 資本主義経済の生産の立場からみると、このプロセスの全体は、もともと不変な価値が労働に転換された、つまり、貨幣を定額、労働に支払ったという、不変な価値が自己運動するように見えます。このプロセスは不変な価値によって成立し、結果を生んでいるように見えます。 すでに確認したように増殖価値とは、労働力に転換された資本部分vに発生する価値変化の結果にすぎない。だからv+m=v+Δv(vとvの増加分の和)である。しかし資本を構成する可変的な部分が増大すると、その結果として前払いされた総資本も増大するので、現実に発生した価値の変化と、価値が変化した比率がみえにくくなるのである。前払いされた総資本は、かつては500ポンドだったが、今では590ポンドになっている。 だからこの過程を純粋に分析するためには、生産物の価値のうちで、不変的な資本価値を再現しているにすぎない部分は完全に無視する必要がある。すなわち不変資本C=〇とする必要がある。つまり算術において変数と定数で構成される式があって、定数が加算だけで変数と結びついている場合の法則にしたがう[すなわち定数部分を無視する]必要があるのである。 もう一つ別の困難な点は、可変資本のもともとの形態から生まれるものである。前の例では、C´=不変資本410ポンド+可変資本90ポンド+増殖価値90ポンドだった。ただ、この可変資本の90ポンドは所与の値であるから変化しない値であり、これを可変量とみなすのは違和感がある。しかしこのv=90ポンド、すなわち可変資本90ポンドは、実際にはこの価値が経験するプロセスを象徴するものにすぎない。 たしかにこの労働力の購入のために前払いされた資本部分は、特定の量の対象化された労働であり、購入された労働力の価値と同じく、不変な価値量である。しかし生産過程そのものを調べてみると、前払いされた90ポンドの代わりに、みずから活動する労働力が登場するのであり、死せる労働の代わりに生ける労働が、静止した量の代わりに流動する量が、不変な量の代わりに可変な量が登場するのである。その結果として、vの再生産された量とvの増加量の合計の価値が生まれるのである。 資本制的な生産の立場からみると、このプロセスの全体は、もともとは不変な価値が労働に転換されたものであり、不変な価値が自己運動するように見える。このプロセスが成立するのも、その結果が生まれるのも、この不変な価値のおかげのようにみえるである。90ポンドの可変資本と増殖価値という言葉がいかに矛盾しているように思えるにしても、それはあくまでも資本制的な内在する矛盾の一つを表現しているだけなのである。 不変資本は無視できる 不変資本をゼロに等しいとすることは、一見したところ奇妙に思われる。とはいえ、それは日常生活では人々がいつでもやっていることである。たとえば、イギリスが綿工場であげる利益を計算しようとする人は、まず第一に、合衆国やインドやエジプトなどに支払われる綿花価格を引き去る。すなわち、彼は生産物価値のうちにただ再現するだけの資本価値をゼロに等しいとするのである。 もちろん、剰余価値の直接の源泉であり剰余価値によってその価値変化を表わされる資本部分にたいする剰余価値の比率だけではなく、前貸総資本にたいする剰余価値の比率もまた大きな経済的意義をもっている。それゆえ、われわれは第3部ではこの比率を詳細に論ずるものである。資本の一部を労働力に転換することによって価値増殖するためには、資本のもう一つの部分は生産手段に転化されなければならない。可変資本が機能するためには、不変資本が労働過程の一定の技術的性格に応じて適当な割合で前貸しされなければならない。しかし、ある化学的な処置のためにレトルトやその他の容器を必要とするという事情は、分析にさいしてレトルトそのものを捨象することを妨げるものではない。価値創造と価値変化がそれ自体として、すなわち純粋に考察されるかぎりでは、生産手段は、不変資本のこの素材的な姿は、ただ流動的な価値形成的な力がそこに固定されるべき素材を提供するだけである。それだから、この素材の性質も、綿花であろうが鉄であろうと、なんでもかまわないのである。また、この素材の価値もどうでもよいのである。ただ、この素材が、生産過程中に支出される労働量を吸収することができるだけの十分な量でありさえすればよいのである。それだけの量が与えられてさえいれば、その価値が上がろうと下がろうと、またはそれが土地や海のように無価値であろうと、それによって価値創造と価値変化との過程が影響されることはないのである。 ここまで見てくると、設例の剰余価値の変化を分析するときには、不変資本cは一定であるから無視することにして、簡単にするには0であると置かれてもよいものです。これは、奇妙に見えるかもしれませんが、実際のところ、イギリスが木綿工場で得た利益を計算する場合、全体の収入額から、原料としてアメリカ合衆国、インド、エジプトなどに支払った綿花の価格を差し引きます。これは生産物の価格の中の不変資本をゼロとみなしているということです。 資本の一部を労働力に転換し、そのことによって価値を増殖させるためには、資本のその他の労働力以外の生産手段に変化しているということになります。可変資本が機能するためには、可変資本の変化に伴って不変資本も、それにふさわしい比率で前払いされているということになります。 例えば化学工業では、作業には蒸留器などの容器が不可欠です。だからといって、その生産過程の分析の際に、蒸留器などを無視することができないというわけではありません。価値の創造と価値の変化だけを取り出して、そこを純粋に分析するには、不変資本の素材としてり生産手段は、この作業に素材を提供しているだけで、この素材のうちに、価値を形成する力が固定されています。ということは、つまり、この素材がどのような性質か、あるいはこの素材自体の価値とかは、ここでは問題ではなく、生産過程で支出される労働を吸収できればいい、ということです。この素材そのものは、価値の創造や変化には影響しないということです。 だから、不変資本を無視してゼロとして計算するのです。 不変資本を[無視して]ゼロとみなすのは、一見したところ奇妙に思われるかもしれない。しかし日常生活ではごくふつうに行われていることである。たとえばイギリスが木綿工場で獲得した利益を計算しようとすれば、全体の収入源からはまずアメリカ合衆国、インド、エジプトなどの国に支払った綿花の価格を差し引くだろう。これは生産物の価値のうちに再現しているにすぎない資本価値をゼロとみなしているということである。 ただし増殖価値の直接の発生源である資本部分との比率たけではなく(この資本部分の価値の変動した部分が、増殖価値として表現されているのである)前払いされた総資本と増殖価値との比率も、経済学的には重要な問題となる。そこでこの比率については、第3巻で詳しく考察することにする。 資本の一部を労働力に転換し、そのことによって価値を増殖させるためには、資本の他の部分は生産手段に変化していなければならない。すなわち可変資本が機能するためには、不変資本もそれにふさわしい比率で、労働過程における技術的な性格に対応する比率で、前払いされていなければならない。 たとえば化学的なプロセスを起こすには、蒸留器などの容器が必要である。だからといって、化学的なプロセスを起こすには、蒸留器などの容器が必要である。だからといって、化学的なプロセスの分析の際に、蒸留器などを無視することができないというわけではない。価値の創造と価値の変化をそのものとして純粋に考察する場合には、不変資本の素材としての姿をとる生産手段は、このプロセスにあくまでも素材を提供しているだけであり、この素材のうちに、価値を形成する流動的な力が固定されるのである。 だからこの素材の性質も、それが綿花であろうが、鉄であろうが構わない。そしてこの素材の価値も問題ではない。この素材は、生産過程のうちで支出される労働量を十分に吸収できる量であればよいのである。それだけの量が存在しているならば、その価値が上昇するか下落するかは問題ではないし、大地や海のように価値がなくても構わないのである。それによって価値の創造と価値変化の過程はまったく影響されないのである。 剰余価値率 こういうわけで、われわれはさしあたりは不変資本部分をゼロに等しいとする。したがって、前貸しされる資本はc+vからvに、また、生産物価値(c+v)+mは、価値生産物(v+m)に縮小される。価値生産物=180ポンドが与えられていて、生産過程の全継続期間にわたって流動する労働がそれで表わされてるとすれば、われわれは、剰余価値=90ポンドを得るためには、可変資本の価値=90ポンドを引き去らなければならない。90ポンド=mという数は、ここでは、生産された剰余価値の絶対量を表わしている。しかし、その比例量、すなわち可変資本が価値増殖した割合は、明らかに、可変資本にたいする剰余価値の比率によって規定されている。または、m/vで表わされている。つまり、前例では90/90=100%である。この可変資本の価値増殖の割合、または、剰余価値の比例量を私は剰余価値率とよぶのである。 そこで、不変資本をゼロとして分析を進めます、そうすると、前払いされた資本c+vは、c=0とされているので、ただvだけとなります。生産物の価値は(c+v)+mからv+mに簡略化されます。そうすると、ここで取り上げてきた設例に従えば、生産物の価値は簡略化されたv+mで計算すれば、90+90=180ポンドとなります。ここから可変資本vの価値90ポンドを差し引けば、残りは剰余価値が90ポンドを得ることができます。このm=90ポンドという剰余価値の値は生産された剰余価値の絶対値を表わしています。その相対量は、可変資本が価値増殖する比率となるが、これは明らかに可変資本に対する剰余価値の比率によって決まるのであり、m/vで表現されます。この設例では90/90=100%となります。この可変資本に対する価値増殖の比率、すなわち剰余価値の比率を剰余価値率といいます。 ここまでの議論は、次のようにまとめることができます。 最初の貨幣資本Gは生産に必要な諸商品に投下されます。その一つは生産手段(Pm)、すなわち不変資本(c)であり、もう一つは労働力(A)、すなわち可変資本(v)です。この両者が結合して生産(P)が行われます。この過程において、生産手段の価値はそのまま新しい生産物へと移転します。一方、労働力に関しては、その価値を生産物に移すのではなく、労働力に代わって生きた労働が生産過程において登場し、それが新たな価値を生み出します。この生きた労働が、労働力価値を超えるまで価値を生み出すことで剰余価値(m)が生まれます。この生産過程において、不変資本価値のみならず剰余価値をも含む新商品(W´)が生産され、それが流通過程において無事、貨幣に再転化するならば、それは最終的に、最初に投じた貨幣資本よりも多くの量の貨幣資本(G´)に再転化する。これらを記号で表現すると以下のような式になります。

これはもっと簡潔に、G─W…P…W´─G´と表現することもできます。これに具体的な数値をあてはめてみると、たとえば、1日あたりに消費される生産手段の価値(原材料の価値と、1日あたりに磨耗する固定資本の価値の合計)を40万円とし、労働者を10人雇い、1人当たりの日賃金を1万円とします。そうすると、不変資本価値は40万円で、可変資本価値は10万円となりすから、合計で、最初に投じる貨幣資本の総額は50万円となります。そこで、この労働者は1人当たり平均して1時間に2000円の価値を生むとします。すると、この労働者たちは、5時間だけ労働すれば、それで基本的に五分五分の損得なしになるはずです。しかし、資本家は、賃金分を超えて労働者に働かせることで初めて剰余価値を得るのであり、したがって、資本家は5時間を越えて労働者に労働させる。たとえば、資本家は各労働者に1日に8時間働かせるとしましょう。そうすると、各労働者は1人当たり8時間で1万6000円の価値を生み、10人だと総計で1日あたり16万円の新価値(価値生産物)を生むことになります。この時の、生産物価値の大きさは次のように計算できます。 まず不変資本の価値はそのまま生産物価値に入るのだから、生産物価値の大きさは必ず40万円より大きいはずです。他方、労働力に投じられた資本、すなわち可変資本は、その額がそのまま生産物価値に入るのではなく、労働力に代わって生きた労働が生産過程で登場し、それが新たな価値(=価値生産物)を生むのだから、最終的な生産物の価値額は、40万円(不変資本価値)+16万円(価値生産物)=56万円(生産物価値)ということになります。 次に、剰余価値の大きさを計算します。労働者が労働力の価値として受け取ったのは合計で10万円です。つまり、労働者は10万円の価値を受け取り、それと引き換えに16万円分の新たな価値を生み出し、それを資本家に譲渡したことになるわけです。そこで、差し引き、資本家が獲得した剰余価値は6万円となります。これを式にすると、16万円(価値生産物)−10万円(労働力価値)=6万円(剰余価値)。資本家はこの6万円をいかなる対価もなしに労働者から獲得したのであり、言い換えればそれを労働者から搾取したのです。 そして、労働者が労働力と引き換えに得た貨幣額10万円に対して、労働者が対価なしに資本家に譲り渡した価値額は6万円であり、この両者の割合を剰余価値率(m´)と言います。剰余価値率は、剰余価値を労働力価値ないし可変資本で割った値です。すなわち、m´=m/vという式で表わされます。ここでの事例ではv=10万円で、m=6万円だから、m´=6万円/10万円=0.6であり、剰余価値率は60%ということになります。 今日の日本では、全生産部門における平均的な剰余価値率は100%〜120%ぐらいであると計算されており、正規労働者の平均年収は400万円から450万円のあいだでとされています。労働者の年間の平均労働時間はおおむね2,000時間強なので、これらの数字から、1時間あたりに生産される価値のだいたいの大きさを計算することができるでしょう。常勤労働者の平均年収をたとえばやや少なく見積もって400万円として計算すると、労働者が1時間あたりに生む価値額は約4,000円ということになります。 ところで、アルバイト学生なら、その時給は地域別の最低賃金に通勤しているので、せいぜい800〜1000円ぐらいでしょうか。そうするとアルバイト学生に対する剰余価値率は333〜400%にものぼります。アルバイトや非正規労働者がどれだけひどい搾取を受けているかは明らかです。この間、急速に成長した新興企業の多くがアルバイトや非正規労働者を大量に雇用し、彼らを食い物にして成長しているのは偶然ではないのです。儲けの真の源泉は、労働者から搾取される剰余価値にあるのであり、賃金が安ければ安いほど、それだけ企業は多く儲けることができ、したがって急速に蓄積し成長することができるというわけです。 そこで当面は、資本の不変部分をゼロとすることにしよう。すると前払いされた資本はc+vではなくvとなり、生産物の価値(c+v)+mは、価値生産物(v+m)となる。ここで価値生産物を180ポンドとしよう。ここには、生産過程の全体を通じて流動する労働が表現されている。ここから可変資本の価値90ポンドを差し引けば、増殖価値の値として90ポンドを得ることができる。このm=90ポンドという増殖価値の値は、生産された増殖価値の絶対値である。その相対量は、可変資本が価値増殖する比率となるが、これは明らかに可変資本に対する増殖価値の比率によって決まるのであり、m/vで表現される。この例では90/90=100%である。この可変資本に対する価値増殖の比率、すなわち増殖価値の比率を増殖価値率と名づける。 必要労働と増殖労働 すでに見たように、労働者は労働過程の一部分ではただ自分の労働力の価値、すなわち自分の必要生活手段の価値を生産するだけである。彼は社会的分業にもとづく状態のもとで生産するのだから、自分の生活手段を直接的に生産するのではなく、ある特殊な商品、たとえば糸という形で自分の生活手段を価値に等しい価値、または彼が生活手段を買うための貨幣に等しい価値を生産するのである。彼の労働日のうちで彼がこのために費やす部分は、彼の平均1日の生活手段の価値に応じて、すなわちこの生活手段を生産のために必要な1日平均の労働時間に応じて、比較的大きいこともあれば小さいこともある。彼の1日の生活手段の価値が、平均して、対象化された6労働時間を表わすとすれば、労働者はこの価値を生産するために平均して毎日6時間労働しなければならない。かりに彼が資本家のためにではなく自分自身のために独立に労働するとしても、その他の事情が変わらないかぎり、自分の労働力の価値を生産してそれによって自分自身の維持または不断の再生産に必要な生活手段を得るためには、やはり彼は平均して1日のうちの同じ可除部分だけ労働しなければならないであろう。しかし、一労働日のうち彼が労働力の日価値たとえば3シリングを生産する部分では、彼はただ資本家によってすでに支払われた労働力の価値の等価を生産するだけだから、つまり新たに創造された価値でただ前貸可変資本価値を補填するだけだから、この価値生産は単なる再生産として現われるのである。だから、一労働日のうちこの再生産が行われる部分を私は必要労働時間と呼び、この時間中に支出される労働を必要労働と呼ぶのである。労働者のために必要、というのは、彼の労働の社会的形態にかかわりなく必要だからである。資本とその世界とのために必要、というのは、労働者の不断の存在はこの世界の基礎だからである。 労働過程の第二の期間、すなわち労働者が必要労働の限界を越えて労苦する期間は、彼にとっては労働を、すなわち労働力の支出を必要とするには違いないが、しかし彼のためにはなんの価値も形成しない。それは、無からの創造の全魅力をもって資本家にほほえみかける剰余価値を形成する。労働日のこの部分を私は剰余労働時間と呼び、また、この時間に支出される労働を剰余労働(サーブラス・レーバー)と呼ぶ。価値一般の認識のためには、価値を単なる労働時間の凝固として、単に対象化された労働として把握することが決定的であるように、剰余価値の認識のためには、それを単なる剰余労働時間の凝固として、単に対象化された剰余労働として把握することが決定的である。ただ、この剰余労働が直接生産者から、労働者から取り上げられる形態だけが、いろいろな経済的社会構成体を、たとえば奴隷制の社会を賃金労働の社会から、区別するのである。 剰余価値とは、価値増殖過程から生まれてくるものです。価値増殖過程とは価値形成過程を或る一点を超えて延長したものです。価値形成過程としての労働過程の一部分では、だから労働者は「みずからの労働力の日価値」(以前の設例ではたとえば3シリング)、すなわち「自分自身の維持、または不断の再生産に必要な生活手段を得るために」必要なだけの価値を生産するにすぎません。労働過程のうちでこの時間部分が「必要労働時間」と呼ばれ、そこで支出された労働が「必要労働」と呼ばれます。現実において、労働者は自身の生活に必要な生活手段を自分で生産するわけではありません。社会的な分業がなされていますから、生活手段は交換で手に入れることができるわけで、労働者は、実際には、その交換、つまり購入するための貨幣の相当分の価値を必要労働で、紡ぎ糸を生産しているのです。 労働者の1日の労働の中での必要労働の部分は変動していると考えられます。というより、労働者が労働しているなかで、ここまでが必要労働で、ここからが増殖労働と画然と区別することなどできないからです。それで、その労働者が日々に必要とする平均的な生活手段の価値、言い換えれば、日々の生活手段を生産するために必要な平均的な日々の労働時間が大雑把に決められて、その大雑把の幅のなかで、曖昧に動いているといえます。 必要労働と増殖労働とはいっても、それはいわば機能的な区別であって実体的な区別とはなりえない、という次第に注意しておく必要がある。 そもそも、労働過程は、たとえば巨大な機械を使用して行われる大工場における協業のかたちを取るものであるとすれば、たとえ労働が基本的に単純労働に還元されていることを前提とするにしても、価値形成の総体に対する労働者のおのおののいわば寄与分は原理的にいって計測不能であって(何が総体としての労働者の寄与分であり、どこまでが個別労働者の寄与分なのかを劃定することはできないから)、また労働者総体における必要労働と増殖労働との区分も、それ自体としてまた機能的に変動するからです。 たとえば日々の生活手段の価値が平均して、対象化された労働時間の6時間分に相当するのであれば、労働者はその価値を生産するためには、毎日平均して6時間だけ働かなければなりません。つまり、毎日の平均が6時間として計算されるということです。 労働者が労働力の1日分の価値に相当する3シリングを生産する部分が必要労働であり、それに対しては、資本家はすでに前払いとして支払った分ということになります。だから、この部分の労働によってつくられた価値は前払いされた可変資本の価値を補填しているにすぎないわけで、つまり、この価値の生産は再生産ということになります。労働者にとって、必要労働であるのは、その労働の社会的な形態に依存しないからです。それが資本とその世界にとって必要であるのは、労働者が生活手段を獲得して生存することで、持続的に存在することは、資本とその世界にとって土台となることだからです。 労働過程において必要労働を超えて労働がなされ、したがって単なる価値形成過程が価値増殖過程へと転化した以後の時間、つまり「必要労働の課された後も労働者が働く第二の期間」、要するに労働者が剰余価値を形成する時間が、必要労働時間に対して「増殖労働時間」と呼ばれ、この時間に支出された労働が、「増殖労働」と呼ばれます。この労働で形成されるものこそが剰余価値であり、これは労働者のための価値ではなく、新たな価値の創造のもつ魅力によって資本家に微笑みかけるものです。 価値一般の認識にとっては、価値とは労働時間がたんに凝固したものであり、対象化された労働にほかならないことを認識することが重要でした。それと同じように剰余価値を認識するためには、この剰余価値とは増殖労働時間が単に凝固したものであり、対象化された増殖労働にほかならないことを認識することが重要です。 労働者は、労働過程の特定の期間の間は、自分の労働力の価値を、すなわち労働者に必要な生活手段の価値を生産するにすぎないことは、すでに確認してきた。労働者は社会的な分業体制のもとで生産するのであるから、自分の生活手段を直接的に生産するわけではない。労働者は、自分の生活手段を価値と等しい価値を、あるいは生活手段を購入するために必要な貨幣と等しい価値を、たとえば紡ぎ糸という特別な商品の形態で生産するのである。 労働者の労働日のうちで、このために費やされる部分は変動しうる。その労働者が日々に必要とする平均的な生活手段の価値に応じて、言い換えれば、日々の生活手段を生産するために必要な平均的な日々の労働時間に応じて、大きくなったり小さくなったりするのである。 たとえば日々の生活手段の価値が平均して、対象化された労働時間の6時間分に相当するのであれば、労働者はその価値を生産するためには、毎日平均して6時間だけ働かなければならない。労働者が資本家のために働くのではなく、自分のために独立して働くとしても、労働者は自分の労働力の価値を生産し、それによって自己を保存し、自己を持続的に再生産するために必要な生活手段を獲得するには、他の条件が同じであれば、やはり1日のうちに6時間は働かなければならないだろう。 労働日のうちで、労働者が労働力の1日分の価値に相当する3シリングを生産する部分は、資本家がすでに[前払いとして]支払った労働力の価値の等価物を生産しているにすぎない。そのためにこの部分の労働によって新たに創造された価値は、前払いされた可変資本の価値を補填しているにすぎない。だからこの価値の生産はたんなる再生産にすぎない。 労働日のこの部分、すなわち再生産が行われる部分を、わたしは必要労働時間と呼び、この時間のうちに支出される労働を、必要労働と呼ぶ。労働者にとってこの労働が必要なのは、その労働の社会的な形態に依存しないからである。それが資本とその世界にとって必要であるのは、労働者が[生活手段を獲得して生存することで]持続的に存在することは、資本とその世界にとって土台となることだからである。 労働過程のうちで、必要労働の課された後も労働者が働く第二の期間においても、労働者は労働することを強いられるのであり、労働力を支出し続ける必要があるが、この期間において形成されるのは、彼のための価値ではない。ここで形成されるのは増殖価値であり、この増殖価値こそが、無からの創造のもつ魅力によって資本家に微笑みかけるものである。労働日のこの部分を私は増殖労働時間と呼び、この時間内に支出される労働を増殖労働(サーブラス・レーバー)と呼ぶ。 価値一般の認識にとっては、価値とは労働時間がたんに凝固したものであり、対象化された労働にほかならないことを認識することが重要であった。それと同じように増殖価値を認識するためには、この増殖価値とは増殖労働時間がたんに凝固したものであり、対象化された増殖労働にほかならないことを認識することは、決定的に重要である。さまざまな経済的な社会構成体の違い、たとえば奴隷制の社会と賃金労働の社会の違いを作りだすのは、直接的な生産者である労働者から、この増殖労働がどのような形態で搾り取られるかの違いにすぎない。 剰余価値率の示すもの 可変資本の価値はそれで買われる労働力の価値に等しいのだから、また、この労働力の価値は労働日の必要部分を規定しており、他方、剰余価値はまた労働日の超過部分によって規定されているのだから、そこで、可変資本にたいする剰余価値の比率は、必要労働にたいする剰余労働の比率であり、言い換えれば、剰余価値率(m/v)=剰余労働/必要労働ということになる。この二つの比率は、同じ関係を別々の形で、すなわち一方は対象化された労働の形で、他方は流動している労働の形で表わしているのである。 それゆえ、剰余価値率は、資本による労働力の搾取度、または資本家による労働者の搾取度の正確な表現なのである。 われわれの仮定によれば、生産物の価値は[410ポンド(c)+90ポンド(v)] +90ポンドであり、前貸資本は500ポンドだった。剰余価値は90で前貸資本は500なのだから、普通の計算方法では剰余価値率(利潤率と混同されたそれ)は18%と算出され、この比率数の低さは、ケアリ氏やその他の調和論者を感動させるかもしれない。しかし、じつは剰余価値率はM/Cまたはm/(c+m)ではなく、m/vであり、つまり、90/500ではなくて、90/90=100%であって、外観上の搾取度の5倍よりも大きいのである。いま、この与えられた場合には、われわれは労働日の絶対的な長さも、労働過程の期間(日や週など)も、最後にまた90ポンドという可変資本が一時に動かす労働者数も知らないのであるが、それにもかかわらず、剰余価値率m/vは、それが剰余労働/必要労働に転換されうることによって、労働日の二つの成分の相互間の比率を正確にわれわれに示しているのである。それは100%である。つまり、労働者は1労働日の半分では自分ために、あとの半分では資本家のために労働したのである。 可変資本の価値の価値は、資本が購入した労働力の価値です。しかも、この労働力の価値が必要労働の価値と一致します。一方、剰余価値は、必要労働時間を超過した時間の労働によって生じるものです。したがって、剰余価値と可変資本の比は、増殖労働と必要労働の比率と等しいことになります。ということは、剰余価値率は次の式で表すことができます。 剰余価値率(m/v)=増殖労働/必要労働 この二つの比は、同じ比例関係を異なる形で示したものです。片方は対象化された労働の形態で、他方は流動的な労働の形態で示しています。したがって、剰余価値率は、資本による搾取度の大きさを、あるいは資本家による労働者の搾取度の大きさを正確に表現したものと言えます。 なお、注意しておかなければならないのは、資本による剰余価値の取得を、「資本論」では、「搾取」とも言い換えています。マルクスは、しかし、搾取を「収奪」一般とは区別していました。ここでの搾取という表現には、倫理主義的な意味合いはないと考えておいてください。搾取とは、あくまで「資本制的生産に特有で、それを特徴付けている顚倒」、「死んだ労働と生きている労働」との、つまり「価値と価値創造力との関係の逆転」の表現です。搾取は個別的な不法行為なのではなく、構造的な顚倒です。 設例に戻って計算してみましょう。想定した生産物の価値は[410ポンド(c)+90ポンド(v)]

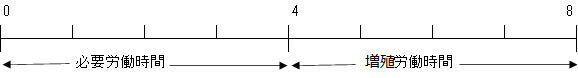

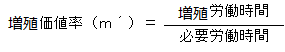

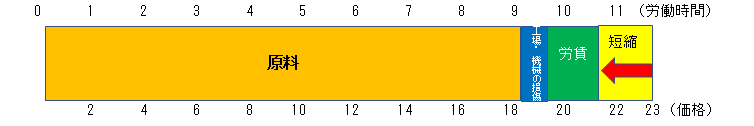

+90ポンドであり、前払いされた資本は500ポンドでした。剰余価値は90ポンド、前払い資本は500ポンドであるから、普通の計算方法では剰余価値率は剰余価値(M)/資本(C)=90ポンド/500ポンド=18%です(これを利潤率と混同しないように)。 しかし、実際には剰余価値率は剰余価値/資本ではないし、m/(c+m)でもなく、m/vであり、90/500ではなく、90/90=100%となります。こうしてみると、見かけ上の搾取率の5倍以上にもなります。この設例では、労働日の絶対的な長さも、労働過程の期間も(日、週、など)、この90ポンドの可変資本が同時に働かせる労働者の人数も示されていません。それにもかかわらず剰余価値率m/vは、増殖労働/必要労働の比率に換算できるものですから、労働日の必要労働時間と増殖労働時間の二つの構成要素の比率を正確に示しています。この例ではこの比率は100%ですから、労働者は1日の半分を自分ために、残りの半分を資本家のために働いたことになります。 ここで、必要労働と増殖労働そして剰余価値率について次のようにまとめることができます。 剰余価値の生産とは、生産過程で労働者が産み出す価値量を、労働力価値を越えて絶対的に増大させることで発生する剰余価値のことです。労働者が生み出す価値量を絶対的に増大せる方法は2つあるので、この剰余価値の生産にも2つの形態が存在します。 1つは、単純に労働時間を絶対的に延長させることです。より正確に言うと、1日の総労働時間のうち資本家が支払った労働力価値を補填する時間を越えて労働時間を絶対的に延長させることです。この「労働力価値を補填する」部分の労働時間が必要労働時間です。「必要」というのは二重の意味である。まず資本家にとっては、可変資本に投下した貨幣分を取り返すためには労働者に最低でも4時間は働いてもらわなければならないのであり、したがってその労働時間は資本家にとって必要な労働時間です。他方で、労働直価値は別の面から見れば、労働者自身が日常的及び世代的に自己及び家族の生活を生産し再生産するために消費する生活手段や種々の労働を表わしているわけだから、少なくとも労働者は自分たちが消費する分(プラス予備分)を再生産しないかぎり、社会の富はどんどん減っていくことになる。したがって、労働者や社会全体にとってもこの労働時間は必要な時間なのです。 だが資本家はこの必要労働時間では満足せず、それを越えて労働させることで剰余価値を獲得しようとします。だが、社会的にも労働者にとっても必要労働時間だけで本来十分なはずです。実際、資本主義が社会を支配するようになるまでは、多くの独立自営職人は、必要労働時間だけ働き、あとは自由時間として生活を享受していました。たとえば江戸の職人は月の半分だけ働けば、それで十分に生活できたと言われています。こういう人々に、必要労働時間を超えて労働させるためには強制力が必要になるのであり、資本はそのような権力を、生産手段に対する独占を通じて獲得するのです。こうして、労働者は、資本家が求める時間働かないかぎり、そもそも自分の生活を再生産する分の価値さえ入手できなくされました。したがって、資本主義というのは、一方では全般的に生産力を引き上げることで必要労働時間をますます短縮させつつ、他方では社会の総労働時間を絶えず増大させるのです。 さて、この必要労働時間を超えて資本家のために働く労働時間が増殖労働時間で、この時間中に支出される労働が増殖労働です。剰余価値の実体は労働者が資本によって強制されるこの増殖労働に他ならないのであって、資本家はこの増殖労働時間をできるだけ延長することで、できるだけ多くの剰余価値を獲得しようとする。たとえば必要労働時間を4時間とし、増殖労働時間も同じ4時間だとすると、必要労働時間と増殖労働時間との関係は次のような図に描くことができます。

この4時間の増殖労働時間は、必要労働時間を超えて増殖労働時間を4時間だけ絶対的に延長することで得られているのであり、労働時間の外延的増大による剰余価値の生産は剰余価値生産の最も基本的な方法であり、また実際、剰余価値の生産そのものでもあります。というのも、そもそも剰余価値とは、労働力価値を補填する部分を越えて労働者に労働させることで得られる価値だからです。 そして、この必要労働時間と増殖労働時間という概念をふまえて、剰余価値率を労働時間タームに基づいて再規定することができます。前に、剰余価値率(m´)は「剰余価値(m)/可変資本(v)」で表現された(m´=m/v)。しかし、ここでは必要労働時間と増殖労働時間との関係によっても剰余価値率を表現することができます。

この剰余価値率の大きさが、増殖労働時間の増大に比例して増大するのは明らかであろう。たとえば必要労働時間を先と同じく4時間と仮定すると、これを超えて行われる増殖労働時間が長くなればなるほど、剰余価値率も高くなります。最初の設定のように、増殖労働時間が必要労働時間と同じ4時間だとすると、剰余価値率は100%です(4時間÷4時間×100)。1時間あたりに生み出される価値が2500円だとすると、剰余価値率はもちろん、1万円÷1万円×100として価値タームで表現することができます。しかし、資本家が4時間だけで満足せず、さらに2時間追加して労働させ、増殖労働時間が合計で6時間になったとすると、その場合の剰余価値率は、6時間÷4時間×100=150%となります。 可変資本の価値は、その資本が購入した労働力の価値に等しく、この労働力の価値が、労働日のうちの必要労働の時間の長さを決定する。しかし増殖価値のほうは、労働日の超過部分によって決定されるのだから、増殖価値と可変資本の比は、増殖労働と必要労働の比である。すなわち増殖価値率(m/v)=増殖労働/必要労働である。この二つの比は、同じ比例関係を異なる形で示したものである。片方は対象化された労働の形態で、他方は流動的な労働の形態で示しているのである。 だから増殖価値率は、資本による搾取度の大きさを、あるいは資本家による労働者の搾取度の大きさを正確に表現したものである。 わたしたちの想定した生産物の価値は[410ポンド(c)+90ポンド(v)]

+90ポンドであり、前払いされた資本は500ポンドであった。増殖価値は90ポンド、前払い資本は500ポンドであるから、普通の計算方法では増殖価値率は18%である(これを利潤率と混同してはならない)。この値の小ささは、ケアリー氏などの調和論者たちを感動させるかもしれない。 しかし実際には増殖価値率はM/Cではないし、m/(c+m)でもなく、m/vであり、90/500ではなく、90/90=100%である。これは見かけの搾取率の5倍以上になる。この例では、労働日の絶対的な長さも、労働過程の期間も(日、週、など)、この90ポンドの可変資本が同時に働かせる労働者の人数も示されていない。それにもかかわらず増殖価値率m/vは、増殖労働/必要労働の比率に換算できるものであるから、労働日の[必要労働時間と増殖労働時間の]二つの構成要素の比率を正確に示しているのである。この例ではこの比率は100%である。すなわち労働者は1日の半分を自分ために、残りの半分を資本家のために働いたのである。 剰余価値率の計算方法 要するに、剰余価値率の計算方法は、簡単に言えば、次のようになるのである。まず生産物価値全体をとって、そこにただ再現するだけの不変資本価値をゼロに等しいとする。残りの価値額は、商品の形成過程で現実に生産された唯一の価値生産物である。剰余価値が与えられていれば、われわれはそれをこの価値生産物から引き去って可変資本を見いだすことになる。可変資本が与えられていてわれわれが剰余価値を求める場合は、逆である。もし両方とも与えられていれば、可変資本にたいする剰余価値の比率、m/vを計算するという最後の運算だけをやればよいのである。 可変資本の価値の価値は、資本が購入した労働力の価値です。しかも、この労働力の価値が必要労働の価値と一致します。一方、増殖価値は、必要労働時間を超過した時間の労働によって生じるものです。したがって、増殖価値と可変資本の比は、増殖労働と必要労働の比率と等しいことになります。 このことから、増殖価値率の計算は次のようにまとめることができます。まず生産物の全体を確認し、その中に再現されているにすぎない不変資本の価値をゼロとします。残った価値の総額が商品の形成過程で現実に生み出された唯一の価値生産物です。増殖価値の大きさが明らかであれば、この価値生産物からその大きさを差し引くと、残りが可変資本の大きさです。 反対に可変資本の大きさが明らかであれば、価値生産物からその大きさを差し引くと、増殖価値の大きさが計算できることになります。 増殖価値と可変資本の大きさが分かれば、増殖価値率は増殖価値と可変資本の比率、m/vで算出するすることができます。 ここで増殖価値率の計算方法を簡単にまとめておこう。まず生産物の全体を確認し、その中に再現されているにすぎない不変資本の価値をゼロとする。残った価値の総額が商品の形成過程で現実に生み出された唯一の価値生産物である。増殖価値の大きさが明らかであれば、この価値生産物からその大きさを差し引くと、可変資本の大きさが計算できる。反対に可変資本の大きさが明らかであれば、価値生産物からその大きさを差し引くと、増殖価値の大きさが計算できる。両方が分かれば、最後に残された操作は、増殖価値と可変資本の比率、m/vを計算することである。 計算の実例 方法はこのように簡単ではあるが、その根底にあって読者には不慣れな見方になじむように、いくつかの例で読者を訓練しておくことが適当だと思われる。 そこでまず、一万個のミュール紡錘をそなえ、アメリカ綿から32番手の糸を紡ぎ、毎週一紡錘当たり1ポンドの糸を生産するという一紡績工場の例をとろう。屑は6%とする。すると、毎週10600ポンドの綿花が加工されて、一万ポンドの糸と600ポンドの屑とになる。1871年4月にはこの綿花は1ポンド当たり7と4分の3ペンスで、10600ポンドでは約342ポンド・スターリングになる。一万個の紡錘は、前紡機と蒸気機関とを含めて、一紡錘当たり1ポンド・スターリング、したがって、一万ポンド・スターリングである。その損耗は、10%=1000ポンド・スターリング、1週間では20ポンド・スターリングである。工場建物の賃貸料は、300ポンド・スターリング、週当たりで6ポンド・スターリングである。石炭は(1時間1馬力当たり4ポンド、100馬力(指示器)で毎週60時間とし、建物の暖房用を含めて)、週当たりで11トン、1トン当たり8シリング6ペンスで、週当たり約4.5ポンド・スターリングとなる。ガスは週当たり1ポンド・スターリング、油は週当たり4.5ポンド・スターリング、したがって補助材料の合計は週当たり10ポンド・スターリングとなる。こうして、不変価値部分は、週当たり378ポンド・スターリングである。労賃は、週当たり52ポンド・スターリングである。糸の価格は1ポンドにつき12ペンス4分の1、一万ポンドでは510ポンド・スターリングであり、したがって剰余価値は510−430=80ポンド・スターリングである。われわれは不変価値部分378ポンド・スターリングをゼロに等しいとする。というのは、それは毎週の価値形成には参加しないからである。そこで、毎週の価値生産物132=52(v)+80(m)ポンド・スターリングが残る。したがって、剰余価値率は80/52であり、153と11/13%になる。10時間の平均労働日では、必要労働は3と31/33時間で剰余労働は6と2/33時間である。 ジェーコブは[著書『サミュエルメホイットブレッドへの書簡』において]1815年について、1クォーター当たり80シリングの小麦価格、1エーカー当たり22ブッシェルの平均収穫、したがって1エーカーは11ポンド・スターリングをあげるものと仮定して、次のような計算を与えている。それは、種々の項目が前もって補整されているためにきわめて不完全ではあるがわれわれの目的には十分にまにあう計算である。 1エーカーあたりの価値生産 種子(小麦) 1ポンド9シリング 肥料 2ポンド10シリング 労働賃金 3ポンド10シリング 合計 7ポンド9シリング 10分の1税、地方税、国税 1ポンド1シリング 地代 1ポンド8シリング 借地農の利潤と利子 1ポンド2シリング 合計3ポンド11シリング 生産物の価格はその価値に等しいという前提はつねに変わらないとすれば、剰余価値は、ここでは利潤や利子や10分の1税などといういろいろな項目に分割される。これらの項目はわれわれにはどうでもよい。われわれはそれらを合計して3ポンド11シリングという剰余価値を得る。種子や肥料の3ポンド19シリングは、不変資本部分としてゼロに等しいとする。すると、前貸資本3ポンド10シリングが残り、それに代わって、3ポンド10シリング・プラス・3ポンド11シリングという新価値が生産されている。そこで、m/v=3ポンド11シリング/3ポンド10シリングとなり、100%よりも大きい。労働者は彼の労働日の半分よりも多くを剰余価値の生産のために費やし、これをいろいろな人々がいろいろな口実のもとに自分たちのあいだで分配するのである。 方法はこのようにごく単純なものであるが、読者はその方法の基礎となっているものにまだ慣れておらないはずなので、いくつかの実例で習熟していただこう。 ますある紡績工場で、ミュール型の紡錘を一万個所有していたとしよう。この工場ではアメリカ産の綿花を加工して32番手の糸を紡いでいる。紡錘一つあたりで、毎週1重量ポンドの紡ぎ糸が生産できるとしよう。屑糸の発生率は6%としよう。つまり毎週10600重量ポンドの綿花が加工され、一万重量ポンドの屑糸が発生する。 1871年4月の時点で、この綿花の価格は1重量ポンドあたり7と4分の3ペンスであり、10600重量ポンドでは約342ポンドになる。一万個の紡錘の価格は、粗紡機と蒸気機関の費用を含めて紡錘1個あたりで1ポンドであり、一万個で一万ポンドになる。紡錘の損耗率は年10%で1000ポンド、週あたりで20ポンドとする。工場の建物の賃貸料は年間300ポンドであり、週あたりで6ポンドとしよう。石炭は、建物の暖房用を含めて1時間1馬力あたり4ポンドが必要であり、100馬力(指示器の馬力)で、週に60時間分が必要だとして、週あたりで11トンあたりの価格が8シリング6ペンスだとすると、週あたりで4.5ポンド必要になる。ガスは週あたりで1ポンド必要であり、オイルは週あたりで4.5ポンド必要だとすると、補助材料として週あたりで合計10ポンドが必要になる。こうして不変価値の部分は、週あたり合計で378ポンドになる。労働賃金は、週あたり52ポンドである。紡ぎ糸の価格は1重量ポンドあたりで12ペンス4分の1であり、一万重量ポンドでは510ポンドの価値になる。このとき増殖価値は510−430=80ポンドになる。378ポンドの不変価値の部分は、週あたりの価値形成には参加していないので、それをゼロとみなす。すると週あたりの価値形成には参加していないので、それをゼロとみなす。すると週あたりの価値生産物として残るのは、[労働賃金の]52ポンド(v)と[増殖価値の]80ポンド(m)であり、合計は132ポンドとなる。増殖価値率は80/52=153と11/13%となる。10時間の平均労働日であれば、必要労働は3と31/33時間であり、増殖労働は6と2/33時間である。 ジェイコブは[著書『サミュエルメホイットブレッドへの書簡』において]1815年について、1クォーターあたりの小麦の価格を80シリング、1エーカーあたりの平均収穫量を22ブッシェルと仮定しており、1エーカーあたりの収益を11ポンドとして、次のように計算している。この計算ではさまざまな項で相殺計算をしているためにきわめて不完全なものであるが、私たちのここでの目的には十分である。 1エーカーあたりの価値生産 種子(小麦) 1ポンド9シリング 肥料 2ポンド10シリング 労働賃金 3ポンド10シリング 合計 7ポンド9シリング 10分の1税、地方税、国税 1ポンド1シリング 地代 1ポンド8シリング 借地農の利潤と利子 1ポンド2シリング 合計3ポンド11シリング 生産物の価格は常に生産物の価値に等しいと想定すると、増殖価値は利潤、利子、10分の1税などのさまざまな項目に配分される。しかしこれらの項目は私たちの目的には関係ない。私たちはそれらを加算して3ポンド11シリングの増殖価値を得る。種子と肥料に支出される3ポンド19シリングは不変資本部分みなして、それをゼロと置く。残りは前払いされた[労働賃金である]可変資本3ポンド10シリングであり、それに代わって生産されたのが、3ポンド10シリングと3ポンド11シリングの新しい価値である。すなわちm/vは3ポンド11シリング/3ポンド10シリングであり、100%を超える。労働者は労働日の半分以上を増殖価値の生産に費やしており、その増殖価値を様々な人々が、色々な理由をつけて自分のものとして分配しているのである。 生産物の総価値 ここでわれわれは、資本家がどのようにして貨幣を資本にするかをわれわれに示した例に帰ろう。紡績工の必要労働は6時間、剰余労働も6時間、したがって労働力の搾取度は100%だった。 12時間労働日の生産物は30シリングという価値のある20ポンドの糸である。この糸の価値の8割(24シリング)だけは、消費された生産手段の価値がただ再現しただけのもの(20ポンドの綿花が20シリング、紡錘などが4シリング)によって形成されている。すなわち、不変資本から成っている。あとに残る2割は、紡績過程中に生じた6シリングの新価値であって、その半分は前貸しされた労働力の日価値すなわち可変資本を補填し、あとの半分は3シリングの剰余価値を形成する。こうして、20ポンドの糸の総価値は次のように構成されている。 糸価値30シリング=不変資本24シリング(c)+可変資本3シリング(v)+剰余価値3シリング(m) この総価値は20ポンドの糸という総生産物で表わされているのだから、いろいろな価値要素もまた生産物の比例配分的諸部分で表わされることができなければならない。 これまでの設例において、紡ぎ糸を生産した総価値については、次の式にまとめることができます。 生産の条件 綿花(20ポンド)+紡錘(0.5個)+必要労働(6時間)+増殖労働(6時間)=綿糸(20ポンド) 労働力の搾取度合は6時間/6時間=100% 総価値の値 綿花(20シリング)+紡錘(4シリング)+必要労働(3シリング)+増殖労働(3シリング)=綿糸(30シリング) 労働の時間 綿花(40時間)+紡錘(8時間)+必要労働(6時間)+増殖労働(6時間)=綿糸(60時間) このうち不変資本は24シリングで、残り6シリングは紡績(労働過程)で生じた新しい価値。この新しい価値のうち、3シリングは前払いされた労働力の価値で、残りの3シリングが増殖価値となる。これは次の式にまとめられる。 綿糸(30シリング)=不変資本(24シリング)+可変資本(3シリング)+増殖価値(3シリング) この式は、数値は20重量ポンドの糸の場合であり、糸の重量が変われば、それに応じて、この式の比率が、そのまま移行して有効となります。例えば、倍の重量ならば 綿糸(60シリング)=不変資本(48シリング)+可変資本(6シリング)+増殖価値(6シリング) と式の数値の比率は一定です。つまり、価値は比例で配分されているわけです。 ここで、資本家がどのようにして貨幣を資本に変えるかを教えてくれた実例に戻ろう。紡績工の必要労働は6時間であり、増殖労働も6時間、したがって労働力の搾取度は100%であった。 12時間の1労働日で生み出される生産物は20重量ポンドの紡ぎ糸であり、その価値は30シリングである。この紡ぎ糸の価値の少なくとも8割(24シリング)は、使い尽くした生産手段の価値の再現にすぎない。これらは不変資本であり、その内訳は20重量ポンドの綿花の価値20シリングと、紡錘などの価値が4シリングであった。残りの2割は、紡績過程によって発生した新しい価値6シリングであり、その半分は前払いされた労働力の1日当たりの価値3シリングを補填し(可変資本)、残りの半分が増殖価値3シリングである。こうして、20重量ポンドの紡ぎ糸の総価値は次のようになる。 紡ぎ糸の価値30シリング=不変資本24シリング(c)+可変資本3シリング(v)+増殖価値3シリング(m) この総価値は、20重量ポンドの紡ぎ糸という総生産物のうちに表示されているのであるから、さまざまな価値要素も生産物において比例配分した形で表現できねばならない。 価値の比例配分 30シリングという糸価値が20ポンドの糸のうちにあるならば、この価値の8割すなわちその不変部分24シリングは、生産物の8割すなわち16ポンドの糸のうちにある。そのうち13と3分の1ポンドは原料すなわち紡がれた綿花の価値20シリングを表わしており、2と3分の2ポンドは消費された補助材料や労働手段すなわち紡錘などの価値4シリングを表わしている。 要するに、13と3分の1ポンドの糸は、20ポンドの糸という総生産物に紡がれたすべての綿花、すなわち総生産物の原料をわしているが、それ以上には何も表わしてはいない。そのなかには、13と3分の1シリングの価値をもつ13と3分の1ポンドの綿花だけしか含まれていないが、しかし、6と3分の2シリングというそれに付け加えられた価値が、残りの6と3分の2ポンドの糸に紡がれた綿花の等価をなしているのである。それは、ちょうど、6と3分の2ポンドの糸からは綿花が引き抜かれて、総生産物中のすべての綿花が13と3分の1ポンドの糸に詰め込まれたようなものである。これに反して、この13と3分の1ポンドの糸には、今では、消費された補助材料や労働手段の価値も、紡績過程で創造された新価値も、全然含まれていないのである。 同様に、不変資本の残り(=4シリング)が含まれている別の2と3分の2ポンドの糸は、20ポンドの糸という総生産物に消費された補助材料と労働手段の価値のほかには、なにも表わしていないのである。 それゆえ、生産物の10分の8、すなわち16ポンドの糸は、肉体的には、使用価値として見れば、糸としては、残りの生産物部分とまったく同じに紡績労働の形成物であるにもかかわらず、この関連では少しも紡績労働を、つまり紡績過程そのもので吸収された労働を、含んではいないのである。それは、まるで紡績なしに糸になったかのようであり、その糸の姿はただの幻ででもあるかのようである。じっさい、もし資本家がそれを24シリングで売って、それで彼の生産手段を買いもどすならば、16ポンドの糸はただ綿花や紡錘や石炭などが仮装したものでしかないということがわかるのである。 これと反対に、あとに残る10分の生産物、すなわち4ポンドの糸は、今では、12時間の紡績過程で生産された6シリングの新価値のほかにはなにも表わしてはいない。消費された原料や労働手段の価値のなかからこの糸に含まれていたものは、すでに抜き出されて最初の16ポンドの糸に合体されてしまった。20ポンドの糸に具体化された紡績労働が、生産物の10分の2に集約されているのである。まるで、紡績工が4ポンドの糸を空中で紡いだか、または、人間労働の助力なしに天然に存在していて生産物には少しも価値をつけ加えない綿花や紡錘で紡いだかのようである。 こうして毎日の紡績過程の全価値生産物が4ポンドの糸となって存在するのであるが、この4ポンドのうち、半分はただ消費された労働力の補填価値だけを表わし、つまり3シリングの可変資本だけを表わし、残りの2ポンドの糸はただ3シリングの剰余価値だけを表わしているのである。 紡績工の12労働時間は6シリングに対象化されるのだから、30シリングという糸価値には60労働時間が対象化されている。それは20ポンドの糸となって存在するのであるが、この糸の10分の8すなわち16ポンドは、紡績過程以前に過ぎ去った48時間労働の物質化、すなわち糸の生産手段に対象化された労働が物質化であり、これにたいして、この糸の10分の2すなわち4ポンドは、紡績過程そのもので支出された12労働時間の物質化である。 価値の比例配分で見ていきましょう。20重量ポンドの紡ぎ糸の価値は30シリングです。この価値の8割を占めるのが不変資本で、その分量は16重量ポンドの紡ぎ糸に相当します。 20重量ポンドの綿糸(総価値)=16重量ポンド(c)+2重量ポンド(v)+2重量ポンド(m) このうち、原料の綿花に相当するのは、16重量ポンド×20シリング(原料)/24シリング(不変資本=生産手段)で計算された13と3分の1重量ポンドです。残りの2と3分の2重量ポンドが使い尽くした補助材料や紡錘の磨耗分です。 この13と3分の1重量ポンドの紡ぎ糸は、原料となった綿花を表わしています。これを綿花の価値に換算すると13と3分の1シリングとなります。そして、これに付け加えられる6と3分の2シリングの価値は、6と3分の2重量ポンドの紡ぎ糸から綿花を引き抜いて、総生産物のうちのすべての綿花を13と3分の2重量ポンドの紡ぎ糸の中に詰め込んでいるかのようです。つまり、綿花の価値を相対的に表している。同じように不変資本の残りの生産手段の部分は2と3分の2重量ポンドの紡ぎ糸に相当し、そこに使い尽くされた補助材料と労働手段の価値が表現されています。 生産物の8割を占める不変資本の部分に相当する16重量ポンドの紡ぎ糸を使用価値として見ると、紡績過程で形成されたものですが、綿花が紡ぎ糸の変身したかのように見えます。 また、残りの2割の可変資本の部分は12時間の労働により生産された6シリング相当の新しい価値を示しています。20重量ポンドの紡ぎ糸を生産した紡績労働は、この生産物の2割の部分に濃縮されています。まるで紡績工が4重量ポンドの紡ぎ糸を空中で紡いだかのようです。 このようにして、新たに生産された4重量ボンド相当の紡ぎ糸のうち、2重量ポンド分は可変資本を表わし、残りの2重量ポンド分は増殖価値を表します。 紡績工の12時間の労働時間は6シリングの価値で表され、30シリングの紡ぎ糸の価値に60時間の労働が込められています。残り8割の16重量ポンドは、紡績過程が行われる以前の過去の労働が物質化されたものです。 以上のように比例按分することができます。

20重量ポンドの紡ぎ糸のうちに30シリングの価値が存在しているのだから、この価値の8割を占める24シリングの不変部分は、生産物の8割、すなわち16重量ポンドの紡ぎ糸の中に存在していることになる。この16重量ポンドのうちの13と3分の1重量ポンドは、原料の価値、すなわち紡錘された20シリングの綿花の価値を示しており、残りの2と3分の2重量ポンドは使い尽くした補助材料や労働手段の価値、たとえば紡錘の4シリングの価値等を示している。 すなわち13と3分の1重量ポンドの紡ぎ糸は、総生産物である20重量ポンドの紡ぎ糸のうちに紡がれた原料であるすべての綿花を表現しているが、ほかには何も表現していない。そこには13と3分の1シリングの価値をもつ13と3分の1重量ポンドの綿花しか含まれていないが、それに付け加えられている6と3分の2シリングの価値は、残りの6と3分の2重量ポンドの紡ぎ糸に紡がれた綿花の等価物となっている。それはまるで、6と3分の2重量ポンドの紡ぎ糸から綿花を引き抜いて、総生産物のうちのすべての綿花を13と3分の2重量ポンドの紡ぎ糸の中に詰め込んでいるかのようである。その代わりに、使い尽くした補助材料や労働手段の価値も、紡績過程で創造された新しい価値も、その中にまったく含まれていない。 同じように、不変資本の残りの4シリングが含まれている別の2と3分の2重量ポンドの紡ぎ糸の中には、総生産物である20重量ポンドの紡ぎ糸のうちに使い尽くされた補助材料と労働手段の価値だけが表現されている。 生産物の8割の16重量ポンドの紡ぎ糸は、すなわち使用価値としてみるならば、生産物の残りの部分とまったく同じように、紡績過程で形成されたものである。しかしこの観点からみると、これは紡績労働でも、紡績過程そのもののうちに吸収された労働でもない。それはまるで紡績されることなしに紡ぎ糸に変身したかのようにみえ、紡ぎ糸としての姿は、純粋な見掛けだけのように見える。実際に資本家がそれを24シリングで販売して、自分の生産手段を買い戻すときには、16重量ポンドの糸はまるで綿花であり、紡錘であり、石炭などにすぎないことが明らかになる。 反対に、生産物の残りの2割を構成する4重量ポンドの紡ぎ糸は、12時間の紡績で生産された6シリングの新しい価値しか表示していない。使い尽くされた原料と労働手段の価値のうちで、この部分に含まれていたものはすでに抜きとられて、最初の16重量ポンドの紡ぎ糸のうちに〈移植された〉のである。20重量ポンドの紡ぎ糸のうちに宿っていた紡績労働は、生産物の2割の部分に濃縮されている。まるで紡績工が4重量ポンドの紡ぎ糸を空中で紡いだかのようである。言い換えれば、人間の労働がまったく加えられずに天然に存在しており、生産物にいかなる価値を付け加えることもない綿花と紡錘によって作りだしたかのようである。 こうして、日々の紡績過程が生み出したすべての価値生産物が宿る4重量ポンドの紡ぎ糸のうち、2重量ポンドは使い尽くされた労働力の補填価値、すなわち3シリングの可変資本だけを表示し、残りの2重量ポンドは3シリングの増殖価値だけを表示する。 紡績工の12時間の労働時間は、6シリングのうちに対象化されるから、30シリングの紡ぎ糸の価値には、60労働時間が対象化されている。この労働時間は20重量ポンドの紡ぎ糸の中に存在している。その8割の16重量ポンドは、紡績過程が行われる前の過去の48時間の労働が物質化されたものであり、紡ぎ糸の生産手段のうちに対象化された労働が物質化したものである。残りの2割の4重量ポンドは、紡績過程そのもののうちで支出された12時間の労働時間が物質化したものである。 比例案分の意味 われわれが前に見たように、糸の価値は、糸の生産中に生みだされた新価値と、すでに糸の生産手段のうちに前から存在していた価値との合計に等しい。今ここで示されたのは、生産物価値のうちの機能的または概念的に違った諸成分は生産物そのものの比例配分的諸部分で表わされうる、ということである。 このように生産物─生産過程の結果─が、ただ生産手段に含まれている労働または不変資本部分だけを表わしている生産物量と、ただ生産過程でつけ加えられた必要労働または可変資本部分だけを表わしているもう一つの生産物量と、ただ同じ過程でつけ加えられる剰余労働、すなわち剰余価値だけを表わしている最後の生産物量とに分かれるということは、のちにこれが複雑で未解決の問題に応用されるときにわかるように、簡単なことであると同時に重要なことでもある。 生産物である紡ぎ糸の総価値は、その生産過程で生み出された新しい価値と、紡ぎ糸の生産手段の中にすでに存在していた価値を合計した総額です。そして、ここでの考察により、この生産物価値の構成要素は、その比例按分で示すことができました。その構成要素とは、大きく三つに分けることができます。第一は、生産手段に含まれる労働、つまり不変資本を表わす量の生産物です。第二は、生産過程で付け加えられた必要労働、つまり可変資本を表わす量の生産物です。そして第三は、増殖労働、つまり増殖価値を表す量の生産物です。ここでマルクスは、この分割の重要性は、後の段階で明らかになると言います。 すでに確認したように、紡ぎ糸の価値は、その生産において生み出された新しい価値の総額と、紡ぎ糸の生産手段の中にすでに存在していた価値の総額を合計したものである。ここでの考察によって明らかになったのは、機能的にも概念的にも異なる生産物価値の構成要素は、生産物そのものの部分において比例案分して示すことができるということである。 生産過程の果実である生産物をこのように三つの部分に分けて考えることができるのは簡便だし、重要なことでもある。これらの三つの第一の部分は生産手段に含まれる労働、すなわち不変資本だけを表示する特定の量の生産物である。第二の部分は生産過程において付け加えられた必要労働、すなわち可変資本だけを表示する特定の量の生産物である。第三の部分は同じ生産過程において付け加えられる増殖労働、すなわち増殖価値だけを表示する特定の量の生産物である。この分割の重要性は、後の段階で、複雑かつ未解決の問題を解決する際に明らかになるだろう。 労働時間の分割 これまでわれわれは総生産物を12時間労働日の既成の結果として考察した。しかし、われわれはまたこの総生産物といっしょにその成立過程をたどりながら、しかもいくつかの部分生産物を機能的に区別された生産物部分として示すこともできるのである。 紡績工は、12時間で20ポンドの糸を生産するのだから、1時間では1と3分の2ポンド、また8時間では13と3分の1ポンド、すなわちまる1労働日に紡がれる綿花の総価値に相当する部分生産物を生産する。同じようにして、次の1時間36分の部分生産物は2と3分の2ポンドの糸であり、したがって12労働時間中に消費される労働手段の価値を表わしている。同じように、紡績工は次の1時間12分では2ポンドの糸=3シリング、すなわち彼が6時間の必要労働でつくりだす全価値生産物に等しい生産物価値を生産する。最後に、彼は残りの1時間12分でもやはり2ポンドの糸を生産し、その価値は彼の半日の剰余労働によって生産された剰余価値に等しい。このような計算の仕方は、イギリスの工場主のためには日常の使用に役だつのであって、たとえば彼は、1労働日の最初の8時間すなわち3分の2では自分の綿花を回収し、等々と言うであろう。もちろん、この方式は正しい。じっさい、それは、ただ第一の方式を、生産物の諸部分ができ上がって並んでいる空間から、それらが次々にできてくる時間に翻訳したものにすぎない。しかしまた、この方式は、非常に粗雑な考え方をともなうこともありうる。ことに、実際上は価値増殖過程に関心をもちながら理論的にはそれを曲解することを利益とする人々の場合には、なおさらそうである。たとえば、次のように思い込むこともありうる。われわれの紡績工は、彼の労働日の最初の8時間では綿花の価値を、次の1時間36分では消費された労働手段の価値を、さらにその次の1時間12分では労賃の価値を生産または補填し、そして、ただあの有名な「最後の1時間」だけを工場主に、剰余価値の生産に、ささげるのだ、と。こうして、この紡績工には、二重の奇跡を行う義務が負わされる。というのは、綿花や紡錘や蒸気機関や石炭や油などを、彼がそれらを用いて紡績するその同じ瞬間に生産し、そして与えられた強度をもつ1労働日をそれと同じ強度の5労働日にするという義務である。すなわち、われわれ場合には、原料や労働手段の生産には24分の6すなわち4つの12時間労働日が必要であり、またそれを糸に転化させるためにはもう一つの12時間労働日が必要だからである。強欲がこのような奇跡を信じるということ、また、この奇跡を証明する学者的追従者にもけっしてかかないということは、いま、歴史的に有名な一つの例によって示されるであろう。 これまでは、設例の紡ぎ糸のという生産物の1労働日、すなわち12時間の完結したひとつのプロセスとして見てきました。ここでは、これを部分的に分けて、異なる生産物として示してみましょう。 設例では、紡績工は12時間で20重量ポンドの紡ぎ糸を生産するので、1時間あたりに換算すると1と3分の2重量ポンド、8時間では13と3分の1重量ポンドを生産することになります。同じ方法で次の1時間36分の部分的な生産物は2と3分の2重量ポンドの紡ぎ糸になり、、これは1労働日12時間で使い尽くされる生産手段の価値を表しています。最後は残りの1時間12分で、同じ2重量ポンドの紡ぎ糸を生産します。この紡ぎ糸の価値は6時間の増殖労働によって生み出された増殖価値に等しいことになります。 このような計算のやり方は、イギリスの工場主が日常的に利用しているのです。例えば、「「1日の労働の最初の8時間、すなわち1労働日の3分の2の労働で、綿花の分を回収した」という言い方をします。この前の「価値の比例配分」の説明で生産物を完成品として空間的に横に並べていたのを、ここでは空間的な配置のかわりに時間的な配置にして、縦に並べてみました。これは、生産物の諸部分ができ上がって並んでいる空間から、それらが次々にできてくる時間に翻訳したものです。 しかし、この分割方式では、例えば、紡績工は紡績工は1日の労働日の最初の8時間で、綿花の価値を生産し、次の1時間36分で、使い尽くした労働手段の価値を生産し、続く1時間12分で、労働賃金の価値を生産あるいは補填し、かの有名な「最後の1時間」だけを工場主に、すなわち増殖価値の生産に捧げたという、間違った解釈をしてしまうおそれがあります。 そこで、紡績工は二重の奇跡を行うことを求められているとマルクスは言います。それは、綿花、紡錘、蒸気機関、石炭、オイルなどを使って紡績しているのと同じ瞬間に、まさにそれらのものを生産しなければならないということです。

私たちはこれまで、総生産物を12時間の労働日がもたらした完結した結果として考察してきたが、その成立過程に注目することで、これを部分的に生産物に分けて、機能的に異なる生産物として示すこともできる。 紡績工は12時間で20重量ポンドの紡ぎ糸を生産する。1時間あたりでみると1と3分の2重量ポンドを生産し。8時間では13と3分の1重量ポンドを生産する。これは1労働日の全体で紡ぐ綿花の総価値に対する部分的な生産物とみることができる。同じ方法で、次の1時間36分の部分的な生産物は2と3分の2重量ポンドの紡ぎ糸になり、これは12時間の1労働日のうちに使い尽くされる労働手段の価値を示す。さらに次の1時間12分で紡績工は2重量ポンドの紡ぎ糸を生産するが、この価値は3シリングであり、これは必要労働によって作り出すすべての価値生産物に等しい生産物価値である。最後に彼は残りの1時間12分で同じく2重量ポンドの紡ぎ糸を生産するが、この紡ぎ糸の価値は1労働日の半分の6時間の増殖労働によって生み出された増殖価値に等しい。 この種の計算方法は、イギリスの工場主が日常的に利用しているものであり、たとえば「1日の労働の最初の8時間、すなわち1労働日の3分の2の労働で、綿花の分を回収した」などと言う。この言い分が正しいのは明らかであるが、実際には最初の分割方式では生産物を完成品としていわば空間的に横に並べていたのを、第二の分割方式ではこうした空間的な配置の代わりに時間的な配置を利用して、いわば縦に並べているにすぎない。 しかしこの分割方式の背後には、きわめて野蛮な考え方が控えていることもありうる。とくに実際には価値の増殖過程に強い関心を抱きながら、理論的にそれを曲解することに利益を感じるような人は、そうした考え方をしがちである。たとえば次のように思い込むのである。すなわち、紡績工は1日の労働日の最初の8時間で、綿花の価値を生産し、次の1時間36分で、使い尽くした労働手段の価値を生産し、続く1時間12分で、労働賃金の価値を生産あるいは補填し、かの有名な「最後の1時間」だけを工場主に、すなわち増殖価値の生産に捧げたという妄想を抱くのである。 こう考えるならば紡績工は二重の奇跡を行うことを求められる。すなわち綿花、紡錘、蒸気機関、石炭、オイルなどを使って紡績しているのと同じ瞬間に、まさにそれらのものを生産しなければならないのである。そしてこのような強度の1日の労働日を5労働日に変えなければならないのである。というのは、私たちの検討した事例では、原料と労働手段の生産には24を6で割った4日の労働日(1労働日は12時間)が必要であり、それを紡ぎ糸に変えるには、さらに1日の労働日(12時間)が必要だからである。このような奇跡を信じる貪欲な人々がいること、またそれが正しいことを証明しようとする学問的な追従者がいることを、次に歴史的に有名な例によって説明することにしよう。

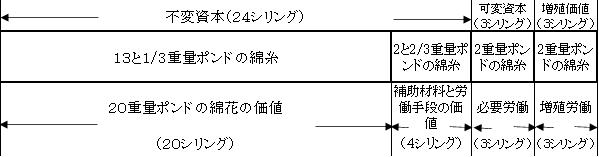

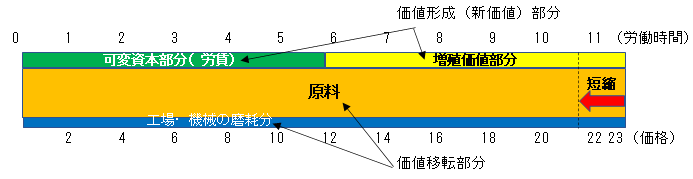

「最後の1時間」 1836年のある日、その経済学と名文で聞こえたナッソー・W・シーニアは、いうならばイギリスの経済学者のなかのクラウレンは、オクスフォードからマンチェスターに呼び出された。オクスフォードでは経済学を教えているのだが、マンチェスターそれを学ぶためにである。工場主たちは、最近判定された工場法と、さらにそれ以上を求める10時間運動に対抗して、彼を懸賞闘士として選んだのである。彼らはいつもながらの実務上の明敏さで、この教授には「かなりの仕上げが必要だ」ということを認めていた。それだから、彼をマンチェスターに呼び寄せたのである。教授のほうでは、マンチェスターで工場主たちから受けた講義を作文して、『綿工業に及ぼす影響から見た工場法についての手紙』、ロンドン、1837年という小冊子に書いた。そのなかでは、とりわけ次のような有益なことを読むことができる。 「現行法のもとでは、18歳未満の人員を使用する工場は、1日に11時間半、すなわち週初の5日間は12時間、土曜日は9時間よりも長く作業することはできない。ところで、次の分析(!)は、このような工場では純益の全部が最後の1時間から引き出されているということを示している。ある工場主が10万ポンド・スターリングを投資するとしよう─8万ポンドを工場建物と機械とに、2万ポンドを原料と労賃とに。この工場の年間売上高は、資本が1年に1回転し総収益が15%になるものと前提すれば、11万5000ポンド・スターリングの価値をもつ商品にならなければならない。…この11万5000ポンド・スターリングのうち、23の半労働時間のおのおのは、毎日で115分の5すなわち23分の1を生産する。この23分の1である。11万5000ポンド・スターリングの全体をなしているこの23分の23のうち、23分の20、すなわち11万5000のうちの10万は、ただ資本を補填するだけである。23分の1、すなわち総利益(!)1万5000のうち5000ポンド・スターリングは、工場と機械類との損耗を補填する。あとに残る23分の2、すなわち毎日の二つの最後の半時間は、10%の純益を生産する。それゆえ、価格は元のままとして、この工場が11時間半ではなく、13時間作業してもよいならば、流動資本としての約2600万ポンド・スターリングの追加によって、純益は2倍よりも多くなるであろう。他方、もし労働時間が毎日1時間だけ短縮されるならば純益はなくなるであろうし、またもし1時間半短縮されるならば総収益もなくなるであろう。」 そして、教授はこれを「分析」と呼ぶのだ!もし彼が、労働者は1日のうちの最良の時間を、建物や機械や綿花や石炭などの価値の生産に、したがってまたそれらの価値の再生産または補填に浪費してしまう、という工場主たちの嘆きを信じたのであれば、およそ分析はよけいだったのである。彼はただ単にこう答えればよかったのである。諸君!もし諸君が11時間半ではなくて10時間作業させるとすれば、ほかの事情が変わらないかぎり、綿花や機械などの毎日の消費は1時間半分だけ減るであろう。だから、諸君は諸君が失うのとちょうど同じだけを得るのである。諸君の労働者たちは、将来は、前貸資本価値の再生産または補填のために1時間半少なく浪費するであろう、と。もしまた、シーニアが工場主たちの言うことをそのまま信じないで、専門家として分析が必要だと考えたのならば、なによりもまず、彼は、ただ労働日の長さにたいする純益の比率だけの問題では、工場主諸君にお願いして、機械類や工場建物や原料と労働とをごちゃまぜにしないで、一方の側には工場建物や機械類や原料などに含まれている不変資本を置き、他方の側には労賃として前貸しされる資本を置くようにしてもらうべきだったのである。そこで、次に、工場主たちの計算では労働者は2分の2労働時間、すなわち1時間で労賃を再生産または補填するということにでもなったなら、分析家は次のように続けるべきだったのである。 諸君に言うところでは、労働者は最後から2番目の1時間で自分の労賃を生産し、最後の1時間で諸君の剰余価値または純益を生産する。彼は同じ長さの時間では同じ大きさの価値を生産するのだから、最後から2番目の1時間の生産物は、最後の1時間の生産物と同じ価値をもっている。さらに、彼が価値を生産するのは、ただ彼が労働を支出するかぎりでのことであって、彼の労働の量は彼の労働時間で計られる。それは、諸君の言うところによれば、1日に11時間半である。この11時間半の一部分を彼は自分の労賃の生産または補填のために費やし、他の部分を諸君の純益の生産のために費やす。そのほかには彼は1労働日のあいだなにもしない。ところが、陳述によれば、彼の賃金と彼の提供する剰余価値とは同じ大きさの価値なのだから、明らかに彼は自分の労賃を5と4分の3時間で生産し、そして諸君の純益を別の5と4分の3時間で生産するのである。さらに、2時間分の糸生産物の価値は、彼の労賃・プラス・諸君の純益という価値額に等しいのだから、この糸価値は11時間半の労働時間で計られ、最後から2番目の1時間の生産物は5時間45分で計られ、最後の1時間の生産物もやはりそれで計られていなければならない。われわれは、いま、やっかいな点にきている。そこで、注意せよ!最後から2番目の1労働時間も、最初のそれと同じに普通の1労働時間である。それより多くも少なくもない。 それでは、どうして紡績工は、5時間45分の労働時間を表わす糸価値を1労働時間で生産することができるのか?彼はじつはそんな奇跡は行わないのである。彼が1労働時間で使用価値として生産するものは、一定量の糸である。この糸の価値は、5時間45分の労働時間によって計られ、そのうちの4時間45分は、毎時間消費される生産手段すなわち綿花や機械類などのうちに彼の助力なしに含まれており、4分の4すなわち1時間は彼自身によってつけ加えられている。つまり彼の労賃は5時間45分で生産され、また1紡績時間の糸生産物もやはり5時間45分の労働時間を含んでいるのだから、彼の5時間45分の紡績労働の価値生産物が1時間の紡績労働の生産物価値に等しいということは、けっして魔術でもなんでもないのである。ところで、もし諸君が、綿花や機械類などの価値を再生産または「補填」のために労働者が彼の労働日のただの1瞬間でも失うものと考えるならば、それはまったく諸君の思い違いである。彼の労働が綿花や紡錘を糸にすることによって、つまり彼が紡績することによって、綿花や紡錘の価値はひとりでに糸に移るのである。これは彼の労働の質のおかげであって、その量のおかげではない。もちろん、彼は1時間では半時間でよりも多くの綿花価値などを糸に移すであろう。しかし、それはただ彼が1時間では半時間でよりも多くの綿花を紡ぐからにほかならない。そこで、諸君にもお分かりであろう、労働者が最後から二番目の1時間で彼の労賃の価値を生産し、最後の1時間で純益を生産するという諸君の言い方の意味するものは、彼の労働日のうちの2時間の糸生産物には、その2時間に前にあろうが後にあろうが、11時間半の労働時間が、すなわち彼の丸1労働日とちょうど同じだけの時間が具体化されているということ以外のなにものでもないのである。そして、労働者は前半の5時間45分では自分の労賃を生産し後半の5時間45分では諸君の純益を生産するという言い方の意味するところもまた、諸君は前半の5時間45分には支払うが後半の5時間45分には支払わないということ以外のなにものでもないのである。私が労働への支払と言い、労働力への支払と言わないのは、諸君にわかる俗語で話すためである。そこで、諸君が代価を支払う労働時間と支払われない労働時間との割合を比べてみれば、諸君はそれが半日対半日、つまり100%であるのを見いだすであろう。とにかく、わるくないパーセンテージである。また、もし諸君が諸君の「働き手」を11時間半ではなく13時間こき使って、そして、いかにも諸君らしいやり方だと思われるのだが、余分の1時間半をただの剰余労働につけ加えるならば、剰余労働時間は5時間45分から7時間15分にうえ、したがって剰余価値率は100%から126と23分の2%に上がるだろうということにも、少しも疑う余地はないのである。ところが、もし諸君が、1時間半の追加によって剰余価値率が100%から200%に、また200%より高くさえなるだろう。すなわち「2倍より多くなる」だろう、と期待するとすれば、諸君はあまりにも度はずれな楽天家である。反対に─人の気持はおかしなものだ、ことに財布に気を取られているときには─、もし諸君が、11時間半から10時間半に労働日を短縮すれば諸君の純益は全部なくなってしまうだろうと心配すれば、諸君はあまりにもうろたえた悲観屋である。けっしてそうはならない。他の事情はすべて元のままだと前提すれば、剰余労働は5時間45分から4時間45分に減るであろう。それでもなおまったく十分な剰余価値率、すなわち82と23分の14%になる。ところで、あの宿命の「最後の1時間」について、諸君は千年説の信者が世界の没落について語る以上に作り事を言ったのであるが、それは「ただのたわごと」なのである。その1時間がなくなったからとて、諸君の「純益」がどうなるものでなければ、諸君にこき使われている少年少女たちの「魂の純潔」がどうなるものでもないであろう。いつか諸君の「最後のとき」がほんとうに告げられたら、オクスフォードの教授を思い出されよ。ではまた、あの世でよろしくお願いする。さらば!…1836年にシーニアによって発見された「最後の1時間」の警報は、1848年4月15日、10時間法に反対して、経済高官の1人であるジェームズ・ウィルソンによって、『ロンドン・エコノミスト』誌上でまたもや吹き鳴らされたのである。 オクスフォード大学の経済学者ナッソー・W・シーニアは、1836年にいわゆる「最後の1時間」を主張しました。資本家は労働日の最後の1時間で利益を得られるのだから、労働時間を短縮すると経営の存続が危うくなる、というものです。労働者は。下の図で最後の2番目の1時間(緑色の部分)で自分の労賃を生産し、最後の1時間(黄色い部分)で資本家の剰余価値(純益)を生産すると言います。したがって総労働時間を短縮すると、剰余価値を生み出す黄色い部分がなくなってしまうという主張です。 ここでシーニアが示している例をもとに下のような図をつくることができます。 資本 10万ポンド(建物と機械類8万+原料と労賃2万) 資本は1年で1回転し、総利益が、その15% そのために11万5000ポンドの商品販売が必要で、 このうち資本の補填 10万ポンド 20/23 工場や機械の損傷の補填 5000ポンド 1/23 残った1万ポンドが利益 2/23、これが下の図の黄色い部分に相当する。 したがって、工場の稼働時間が11時間半ではなく、13時間稼働すれば、延長した1時間半の分はすべて利益となる。反対に、10時間半に短縮すると利益がなくなってしまう。

しかし労働者は実際に一日に11時間30分働き、その半分の5時間45分を労賃の生産または補填のために費やし、他の5時間45分を純益の生産のために費やしています。その一方で、1時間分の糸の価値は5時間45分で計られ、剰余価値(純益)に等しいのです。紡績工は、あたかも1労働時間で5時間45分に相当する剰余価値を生産しているかのようです。彼はじつはそんな奇跡は行ないません。彼が1労働時間で生産するのは使用価値としての一定量の糸であって、この糸の価値は5時間45分という労働時間によって計られます。そのうち4時間45分は生産手段のうちに既に含まれており、1時間は彼自身によって付け加えられています。結果として5時間45分の紡績時間の価値生産物が1紡績時間の生産物価値に等しいということ以上ではありません。 実際の紡績過程を示したのが下図です。見られるように、労働者は価値の付加(形成)と価値の移転を同時に行うのです。価値生産物は生産物価値の一部分を構成するだけです。この例では1時間短縮で剰余価値率は100%から82と23分の14%(4時間45分÷5時間45分)に減りますが、だからといってシーニアの言うように剰余価値の全部が無くなるということはありません。

1836年のある晴れた朝のこと、経済学の学識と美しい文体で有名だったナッソー・W・シーニョアは、イギリスの経済学界のクラウレンと呼ぶべき人物であるが、オクスフォードからマンチェスターに招かれた。オクスフォード大学で経済学を教えていた彼は、マンチェスターで経済学を学ぶことになったのである。というのも、マンチェスターの工場主たちが、しばらく前に判定された工場法に反対し、さらに困惑させられる10時間労働の要求運動に対抗する目的で、シーニョアを用心棒に雇ったのである。 工場主たちは鋭い実務的な感覚から、この教授先生にはまだ「最後の仕上げが足りない」ことをやく見抜いていた。そこで彼をマンチェスターに招いたのである。教授先生は、マンチェスターで工場主たちから教わったことをまとめて、パンフレット『工場法が綿工業に与える影響についての書簡』を刊行した。そこには次のようなありがたい教えを読むことができる。 「現行法のもとでは、18歳未満の人を雇用している工場では、1日に11時間半以上の労働を課すことはできない。すなわち月曜から金曜までは1日12時間、土曜日は9時間までしか働かせることができないのである。次の分析(!)から明らかなように、こうした工場では、純益はすべて最後の1時間に生まれる。 たとえばある工場主が10万ポンドを投資したとしよう。そのうちの8万ポンドは、工場の建物と機械類に投じられ、2万ポンドは、原料と労働賃金に投じられるとしよう。資本が年に一回転するとして、総利益を15%と仮定すると、工場は年間11万5000ポンドの価値の商品を販売しなければならない。…この11万5000ポンドのうち、1日の労働時間を構成する23の半労働時間[30分]のおのおのが生産するのは、1日で115分の5、すなわち23分の1である。この23分の1である。この23分の23、すなわち総額の11万5000ポンドのうちの23分の20(10万ポンド)は、資本の補填だけに費やされる。23分の1、すなわち総利益(!)の1万5000ポンドのうちの5000ポンドは、工場や機械類の損耗の補填に費やされる。こうして残った23分の2、すなわち毎日の二つの最後の半労働時間[すなわち1時間]だけが、10%の純益を作りだしていることになる。 そこで物価が同じで、工場が11時間半ではなく、13時間稼働することができれば、流動資本を約2600万ポンド追加するだけで、純益は2倍以上になる。反対に労働時間が1日に1時間減らされると純益はなくなり、さらに1時間半減らされると、総利益もなくなるのである」。 教授はこれを「分析」とおっしゃるのである。工場主たちは、労働者たちが1日の最良の時間[最初の10時間半]を、建物、機械類、綿花、石炭などの価値の生産、したがって単なる再生産や補填のために浪費していると嘆いているが、教授はこれを信じ込むのである。しかしこれを信じるのであれば、「分析」などはまったく不要のことだったのである。 教授はこう答えればよかったのだ。「諸君が労働者たちに11時間半ではなく10時間働かせるようにしたら、他の条件が同じであるかぎり、綿花や機械類の日々の消費も1時間半分だけ減るだろう。だから失うのとまったく同じものを手にすることになるのだ。諸君の労働者たちはそうなれば、前払いされた資本の再生産や補填のために浪費する時間もまた、1時間半だけ減らすことになるだろう」と。 シーニョアが工場主の言葉をそのまま信じ込むのではなく、専門家としてほんとうの分析が必要だと考えていたのならば、工場主たちに、純益と労働日の長さの比率について、次のように要請すべきだったのである。「どうか機械類、工場の建物、原料、労働などをごちゃごちゃに混同しないでいただきたい。片方には、工場の建物、機械類、原料などに含まれる不変資本をおき、他方には労働賃金に前払いされた資本をおいて、これらを区別していただきたい」と。それでも工場主たちの計算したように、労働者が二つの半労働時間、すなわち1時間で労働賃金を再生産あるいは補填するという結果がでたら、分析者として次のように語るべきだったのである。 「諸君によると、労働者は最後の1時間で諸君の増殖価値、すなわち純益を生産し、その前の1時間で自分たちの労働賃金を生産しているという。ところで労働者は同じ時間のうちでは同じ価値を生産する。だから最後の1時間の生産物も、その前の1時間の生産物も価値としては同じである。また労働者は労働を支出するかぎりで価値を生産するのであり、彼の労働量は労働時間によって測定される。この労働時間は諸君によると1日に11時間半である。労働者はこの11時間半の一部を、自分の労働賃金の生産あるいは補填のために費やし、他の一部を諸君の純益を生産するために費やした。彼は労働日のうちに他のことは何もしていない。 ところで諸君によると、労働者の賃金と労働者が生産する増殖価値の大きさは同じである。だから労働者は労働日の半分にあたる5時間45分で自分の賃金を生産し、残りの5時間45分で諸君の純益を生産していることになる。さらに2時間分の紡ぎ糸の生産物の価値は、労働者の労働賃金と諸君の純益の合計に等しいのだから、この紡ぎ糸の価値は、11時間半の労働時間によって計らなければならない。すなわち最後から1時間の生産物についても、その前の1時間の生産物についても、5時間45分の労働時間によって計る必要がある。 さてここが面倒なところであり、とくに注意していただきたい。最後の1時間も、その前の1時間も、どちらもふつうの労働時間であり、それ以上でもそれ以下でもない。それでは紡績工は5時間45分の労働時間に相当する紡ぎ糸を、どのようにして1時間の労働時間で生産することができるだろうか。実際には労働者はそのように奇跡を起こしているわけではない。労働者が1時間の労働時間で生産する使用価値は、特定の量の紡ぎ糸の価値は、5時間45分の労働時間によって計られるが、そのうちの4時間45分に相当する部分は、[過去の労働の分であり]労働者の力を借りることなく、毎時間に消耗される生産手段、すなわち綿花や機械類などのうちに隠れているのである。労働者は、残りの4分の4、すなわち1時間だけを付け加えるのである。 このように、労働者の労働賃金は、5時間45分で生産され、紡績労働の1時間の生産物である紡ぎ糸も、同じ量の5時間45分の労働時間を含んでいるのである。だから労働者の5時間45分の紡績労働の価値生産物が、1時間の紡績労働の生産物価値と等しいのは、何ら不思議なことではないのである。 もしも諸君が、労働者が綿花や紡錘、機械類などの価値を再生産し、〈補填〉することによって、労働日の一瞬でも失っていると考えるならば、それは間違いである。労働者が労働することで綿花と紡錘から紡ぎ糸が生産されることによって、すなわち彼が紡ぐことによって、綿花と紡錘の価値は自然に紡ぎ糸に移行するのである。その移行は労働者の労働の質によって生じるのであり、量によって生じるのではない。 もちろん労働者が1時間のうちに紡ぎ糸に移行させる綿花の価値は、半時間のうちに移行させる量よりも多い。しかしそれはいったんに労働者が1時間のうちに紡ぐ綿花の量が、半時間のうちに紡ぐ綿花の量よりも多いからである。これでお分かりいただけることだろう。諸君は、労働者が最後の1時間で純益を生産し、その前の1時間で労働者の労働賃金の価値を生産していると主張する。しかしこの主張は、労働者の労働日のうちの2時間で生産される紡ぎ糸の生産物のうちに、その前後関係は別として、彼の11時間半の労働時間、すなわち丸1日の労働日と同じ時間が宿っているということを表現するにすぎないのである。 そして労働者が最初の5時間45分に自分の労働賃金を生産し、残りの5時間45分に諸君の純益を生産しているという表現は、諸君は最初の5時間45分に対しては労働者に[賃金を]支払っているが、残りの5時間45分には、支払っていないことを意味するにすぎない。私はここでは労働力に対する支払いと言わずに、労働に対する支払いと言うとすれば、それは諸君の俗語に合わせているからにすぎない。 さてここで諸君が報酬を支払っている労働時間と、何も支払っていない労働時間の比率を比較してほしい。すると半日と半日の比率、すなわち100%であることが分かるだろう。結構な比率ではないか。諸君が諸君の雇用している〈人手〉に、11時間半ではなく13時間働かせたならば、そしていかにも諸君らしいやり方で新たな1時間半を増殖労働にあてさせるならば、支払っていない労働時間の長さは5時間45分から7時間15分になり、増殖価値率は100%から126と23分の2%に増えることは明らかである。ところが諸君は1時間半の労働時間を付け加えれば、増殖価値が100%から200%に、それどころか〈2倍以上〉と語られているところからみて、200%以上に増大するなどと期待しているようであるが、それでは諸君は救いがたい楽天家と言わざるを得ない。 人間の心は不思議なもので、財布の中身を考えるときはとくに不思議な働きをするものである。だからその反対に労働時間を11時間半から10時間半に減らすと、純益がすべて失われると恐れているのかもしれない。しかしそれでは諸君は手の付けようのない悲観主義者と言わざるを得ない。そんなことはありえないのである。他の条件が同じであれば、5時間45分の増殖労働は4時間45分に減るだろうが、それでも82と23分の14%という十分な増殖価値率が残る。諸君は災いに満ちた〈最後の1時間〉について、千年王国の信者が世界の終末について語る以上の空想の物語をでっちあげているが、これは〈まったく無意味なこと〉である。最後の1時間が失われても、諸君の純益が失われることはありえず、諸君が雇用している子供たちの〈魂の純潔〉が失われることもないだろう。 いつの日にか諸君の〈最後の1時間〉が現実に訪れたときには、このオクスフォード大学の教授がかたったことを思いだしていただきたい。またいつかお付き合いをお願いできることを期待して、さらば!」。…1836年シーニョアによって発見された〈最後の1時間〉の進軍ラッパは、1848年4月15日に、経済学のボスの1人のジェイムズ・ウィルソンが『ロンドン・エコノミスト』誌において、10時間労働法に反対する戦のラッパとして、ふたたび吹きならされることになる。 増殖生産物の比率 生産物のうち剰余価値を表わしている部分(第2節の例では20ポンドの糸の10分の1、すなわち2ポンドの糸)をわれわれは剰余生産物と呼ぶ。剰余価値率が、資本の総額にたいする剰余価値の比率によってではなく、資本の可変的成分にたいする剰余価値の比率によって規定されるように、剰余生産物の高さは、総生産物の残余にたいするそれの比率によってではなく、必要労働を表わしている生産物部分にたいする剰余生産物の比率によって規定される。剰余価値の生産が資本主義的生産の規定的な目的であるように、生産物の絶対量によって富の高さは計られるのである。 必要労働と剰余労働との合計、すなわち労働者が自分の労働力の補填価値と剰余価値とを生産する時間の合計は、彼の労働時間の絶対的な大きさ─1労働日─をなしている。 生産物のうちで剰余価値が示されている部分が剰余生産物です。剰余価値率は、資本の総額に対する剰余価値の比率ではなく、可変資本に対する剰余価値の比率です。そのために、剰余生産物の比率も、剰余生産物と必要労働の部分の比率です。資本制的な生産の目的は、剰余価値を生産することです。そこで、富の大きさを決定するのは、生産物そのものの絶対的な大きさではなく、剰余生産物の相対的な大きさです。 ここで、必要労働と増殖労働を合計したものが、労働時間の絶対量であり、労働日と呼ばれます。 増殖生産物とは、生産物のうちで増殖価値が示されている部分のことである(第2節の例では、20重量ポンドの紡ぎ糸の10分の1、すなわち2重量ポンドの部分)。増殖価値率は、資本の総額に対する増殖価値の比率ではなく、資本の可変的な構成部分に対する増殖価値の比率で決定される。そのために増殖生産物の比率も、増殖生産物と、全体の生産物の残りの部分の比率によってではなく、増殖生産物と、生産物のうちで必要労働が示されている部分の比率によって決まるのである。資本制的な生産のもっとも重要な目的は、増殖価値を生産することであるが、富の大きさを決定するのは、生産物そのものの絶対的な大きさではなく、増殖生産物の相対的な大きさなのである。 ここで必要労働と増殖労働を合計したもの、すなわち労働者が自分の労働力を補填する価値と増殖価値を生産する時間を合計したものが、彼の労働時間の絶対量であり、これが労働日である。

リンク . |