|

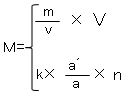

第1部 資本の生産過程 第3篇 絶対的増殖価値の生産 第9章 増殖価値率と増殖価値量 〔この章の概要〕 この章の内容は剰余価値の量的関係に関するもので、ここでなされているのは、主に今後使用される概念の定義です。 〔本分とその読み(解説)〕 増殖価値量の第一法則 これまでと同じに、この章でも労働力の価値、つまり労働日のうち労働力の再生産または維持に必要な部分は、与えられた不変の量として想定される。 このように前提すれば、剰余価値率と同時に、1人の労働者が一定の時間内に資本家に引き渡す剰余価値量も与えられている。たとえば必要労働は1日に6時間で、それが3シリング=1ターレルの金量で表わされるとすれば、1ターレルは1個の労働力の日価値、または1個の労働力の買い入れに前貸しされる資本価値である。さらに、剰余価値率を100%とすれば、この1ターレルの可変資本は1ターレルの剰余価値量を生産する。言い換えれば、労働者は1日に6時間の剰余労働を引き渡す。 しかし、可変資本は、資本家が同時に使用するすべての労働力の総価値を表わす貨幣表現である。だから、可変資本の価値は、1個の労働力の平均的な価値に使用労働力の数を掛けたものに等しい。したがって、労働力の価値が与えられていれば、可変資本の大きさは、同時に使用される労働者の数に正比例する。そこで、1個の労働力の日価値が1ターレルならば、毎日100個の労働力を搾取するには100ターレルの、n個の労働力を搾取するためにはnターレルの資本を前貸ししなければならない。 同様に、1ターレルの可変資本、すなわち1個の労働力の日価値が毎日1ターレルの剰余価値を生産するとすれば、100ターレルの可変資本は毎日100ターレルの剰余価値を、nターレルの可変資本は毎日1ターレルのn倍の剰余価値を生産する。したがって、生産される剰余価値の量は、1人の労働者の1労働日が引き渡す剰余価値に、充用労働者数を掛けたものに等しい。しかし、さらに、1人の労働者が生産する剰余価値量は、労働力の価値が与えられていれば、剰余価値率によって規定されているのだから、そこで次のように第1の法則が出てくる。生産される剰余価値の量は、前貸しされる可変資本の量に剰余価値率を掛けたものに等しい。言い換えれば、それは、同じ資本家によって同時に搾取される労働力の数と1個1個の労働力の搾取度との複比によって規定されている。 そこで、剰余価値量をMとし、1人の労働者が平均して1日に引き渡す剰余価値をmとし、1個の労働力の買い入れに毎日前貸しされる可変資本をvとし、可変資本の総額をVとし、平均労働力1個の価値をkとし、その搾取度をa´/a(剰余労働/必要労働)とし、充用労働者数をnとすれば、

となる。平均労働力1個の価値が不変だということだけでなく、1人の資本家によって充用される労働者たちが平均労働者に還元されているということも、引き続き想定される。生産される剰余価値が搾取される労働者の数に比例しては増大しないという例外の場合もあるが、その場合には労働力の価値も不変のままではない。 それゆえ、定量の剰余価値を生産では、一方の要因の減少は他方の要因の増加によって埋め合わせることができる。可変資本が減らされて、同時に同じ割合で剰余価値率が高くされれば、生産される剰余価値の量は不変のままである。前に仮定したように、資本家は毎日100人の労働者を搾取するためには100ターレルを前貸ししなければならないものとし、剰余価値率は50%だとすれば、この100ターレルの可変資本は、50ターレルの、言い換えれば100×3労働時間の剰余価値を生む。剰余価値率が2倍に高められれば、すなわち労働日が6時間から9時間にではなく、6時間から12時間に延長されれば、50ターレルに半減された可変資本がやはり50ターレルの、言い換えれば50×6労働時間の剰余価値を生む。だから、可変資本の減額は、それに比例する労働日の搾取度の引き上げによって、または従業労働者の減少は、それに比例する労働日の延長によって、埋め合わせうるのである。したがって、ある限界のなかでは、資本によってしぼり出されうる労働の供給は労働者の供給には依存しないものになる。反対に、剰余価値率の減少は、それに比例して可変資本の大きさまたは従業労働者数が増大するならば、生産される剰余価値の量を変えないのである。 これまでは必要労働時間(労働力の価値、すなわち労働日のうちで、労働力の再生産または維持のために必要な部分)は一定である仮定されていて、したがって労働日が増大しても必要労働時間あるいは労働力価値は変わらないと仮定されていました。それゆえ、労働日が延長された分はそのまますべて剰余労働時間となったのです。 そこで、剰余価値率によって、個々の労働者が特定の時間のうちに資本家のために生産する剰余価値量を計算することができるわけです。例えば、必要労働時間場1日で6時間で3シリングの価値に相当すると、3シリングが1労働力の1日あたりの価値ということになります。これは、資本家が1労働力を購入する際の前払いした資本価値に相当します。そこで、剰余価値率を100%とすれば、この3シリングの貨幣資本は3シリングの剰余価値を生み出します。 可変資本は資本家が同時に使用するあらゆる労働力の価値の全体を貨幣の形で表現したものですから、可変資本の価値は、1労働力の平均的な価値に、使用された労働力の数を乗じた値にひとしいのです。このため労働力の価値が与えられていれば、可変資本の大きさは、同時に使用されている労働者の総数に正比例する。ここでは、1労働力の1日あたりの価値が3シリングであれば、毎日100労働力を搾取するには300シリングの資本を、n労働力を搾取するには3nシリングの資本を前払いする必要がある、ということになります。 同じように、剰余価値率が100%だから、3シリングの可変資本は毎日3シリングの剰余価値を、nシリングの可変資本は毎日nシリングの剰余価値を生み出すことになります。このように生産される剰余価値の量は、個々の労働者の労働力が作り出す剰余価値に、労働者の総数を乗じた値に等しいことになります。 またさらに、個々の労働者が生産する剰余価値の量は、労働力の価値が与えられていれば、剰余価値率によって決まるのだから、結果として次のような法則を考えることができます。すなわち、「生産される剰余価値の量は、前払いされた可変資本の額に、剰余価値率を乗じた値に等しい。あるいは同じ資本家が搾取する労働力の総数と、個々の労働力の搾取度の複比にひとしい」。これが剰余価値量の第1法則です。 ここで剰余価値量をM、個々の労働者が平均して1日に生産する剰余価値をm、個々の労働力の購入のために前払いされる1日の可変資本の金額をv、可変資本の総額をV、労働力の平均価値をk、労働力の搾取度をa´/a(これは剰余労働/必要労働の比率である)、使用された労働者の総数をnとすると、次の関係式がえられる。

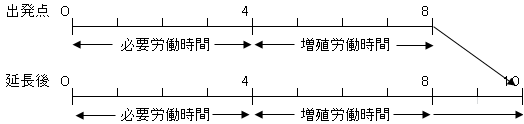

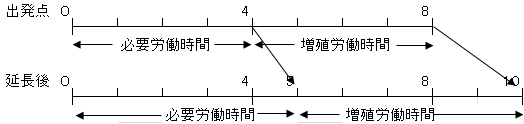

ここから言えることは、一定量の剰余価値を生産するためには、ある一つの要素が減少しても、他の要素を増やすことで補うことができる。可変資本が減少しても、同時に同じ比率で剰余価値率が増加するならば、生産される剰余価値の量は変化しないということ。そして、可変資本が減少しても、それに比例して労働力の搾取度を高めるならば、すなわち使用する労働者の総数が減少しても、それに比例して労働日を延長すれば、これを埋め合わせることができるのである。だからある程度までは、資本が搾取する労働の供給は、労働者の供給には依存しない。反対に剰余価値率が減少しても、それに比例して可変資本の金額を、すなわち雇用する労働者の総数を増やせば、生産される剰余価値の量は変わらない、ということ。 これまでと同じようにこの章でも、労働力の価値、すなわち労働日のうちで、労働力の再生産または維持のために必要な部分は、与えられた不変の量とみなすことにしよう。 この前提のもとでは、増殖価値率によって、個々の労働者が特定の時間のうちに資本家のために生産する増殖価値量を計算することができる。例えば必要労働が1日6時間で、貨幣の価値にして3シリング(日本の単位で1万円)だとすると、1万円が1労働力の1日あたりの価値になり、これは1労働力を購入するために前払いした資本価値に相当する。また増殖価値率が100%であるとすれば、この1万円の可変資本は、1万円の増殖価値を生み出す。言い換えれば、労働者は1日に6時間の増殖労働を提供しているのである。 可変資本とは、資本家が同時に使用するあらゆる労働力の価値の全体を、貨幣の形で表現したものである。だから可変資本の価値は、1労働力の平均的な価値に、使用された労働力の数を乗じた値にひとしい。このため労働力の価値が与えられていれば、可変資本の大きさは、同時に使用されている労働者の総数に正比例する。1労働力の1日あたりの価値が1万円であれば、毎日100労働力を搾取するには100万円の資本を、n労働力を搾取するにはn万円の資本を前払いする必要がある。 同じように1労働力の1日あたりの価値である1万円の可変資本が、毎日1万円の増殖価値を生産するのだから、100万円の可変資本は毎日100万円の増殖価値を、n万円の可変資本は毎日n万円の増殖価値を生み出す。このように生産される増殖価値の量は、個々の労働者の労働力が作り出す増殖価値に、労働者の総数を乗じた値に等しい。 またさらに、個々の労働者が生産する増殖価値の量は、労働力の価値が与えられていれば、増殖価値率によって決まるのだから、次の第1法則がえられる。すなわち、生産される増殖価値の量は、前払いされた可変資本の額に、増殖価値率を乗じた値に等しい。あるいは同じ資本家が搾取する労働力の総数と、個々の労働力の搾取度の複比にひとしい。 ここで増殖価値量をM、個々の労働者が平均して1日に生産する増殖価値をm、個々の労働力の購入のために前払いされる1日の可変資本の金額をv、可変資本の総額をV、労働力の平均価値をk、労働力の搾取度をa´/a(これは増殖労働/必要労働の比率である)、使用された労働者の総数をnとすると、次の関係式がえられる。 ここでは前と同じように、労働力の平均価値の一定であり、1人の資本家が雇用する労働者は、平均労働者に還元できることを仮定している。例外的な場合には、搾取される労働者の総数と、生産される増殖価値が正比例しないこともあるが、その場合には労働力の価値が一定していないのである。 このため一定量の増殖価値を生産するためには、ある一つの要素が減少しても、他の要素を増やすことで補うことができる。可変資本が減少しても、同時に同じ比率で増殖価値率が増加するならば、生産される増殖価値の量は変化しない。前の仮定では、資本家が毎日100人の労働者を搾取するためには100万円を前払いしなければならない。そのとき増殖価値率が50%であれば、この100万円の可変資本は、50万円の増殖価値、あるいは100×3労働時間の増殖価値を生み出す。 労働日の長さが[増殖価値率が50%の]ときの16時間から9時間に延長するのではなく、6時間から12時間に延長されると、増殖価値率は2倍になり、可変資本の額を前の半分の50万円にしても、同じく50万円の増殖価値、あるいは50×6労働時間の増殖価値を生み出す。 つまり可変資本が減少しても、それに比例して労働力の搾取度を高めるならば、すなわち使用する労働者の総数が減少しても、それに比例して労働日を延長すれば、これを埋め合わせることができるのである。だからある程度までは、資本が搾取する労働の供給は、労働者の供給には依存しない。反対に増殖価値率が減少しても、それに比例して可変資本の金額を、すなわち雇用する労働者の総数を増やせば、生産される増殖価値の量は変わらない。 増殖価値量の第2法則 とはいえ、労働者の数または可変資本の大きさを剰余価値率の引き上げまたは労働日の延長によって補うということには、飛び越えることのできない限度がある。労働力の価値がどれだけであろうと、したがって、労働者の維持に必要な労働時間が2時間であろうと10時間であろうと、1人の労働者が毎日生産することのできる総価値は、つねに、24労働時間の対象化である価値よりも小さいのであり、もし対象化された24労働時間の貨幣表現が12シリングまたは4ターレルならば、この金額よりも小さいのである。われわれのさきの仮定によれば、労働力そのものを再生産するためには、または労働力の買い入れに前貸しされた資本価値を補填するためには、毎日6労働時間が必要であるが、この仮定のもとでは、100%の剰余価値率すなわち12時間労働日で500人の労働者を使用する500ターレルの可変資本は、毎日500ターレルの、または6×500労働時間の剰余価値を生産する。200%の剰余価値率すなわち18時間の労働日で毎日100人の労働者を使用する100ターレルの資本は、たった200ターレルの、または12×100労働時間の剰余価値量を生産するだけである。そして、この資本の総価値生産物、すなわち、前貸可変資本の等価・プラス・剰余価値は、けっして毎日400ターレルまたは24×100労働時間という額に達することはできない。本来つねに短い平均労働日の絶対的な限界は、可変資本の減少を剰余価値の引き上げによって補うことの、または搾取される労働者数の減少を労働力の搾取度の引き上げによって補うことの、絶対的な限界をなしているのである。 このわかりきった第2法則は、後に展開される資本の傾向、すなわち資本の使用する労働者数または労働力に転換される資本の可変成分をできるだけ縮小しようとする資本の傾向、すなわちできるだけ大きな剰余価値量を生産しようとする資本のもう一つの傾向とは矛盾した傾向から生ずる多くの現象を説明するために重要なのである。逆に使用される労働力の量または可変資本の量が増えても、その増え方が剰余価値率の低下に比例していなければ、生産される剰余価値の量は減少する。 剰余価値量の第1法則によれば、一定量の剰余価値を生産するためには、ある一つの要素が減少しても、他の要素を増やすことで補うことができることになります。しかし、それも程度問題で、そこには限度というものがあります。 労働力の価値の大きさがどの程度であろうと、すなわち労働者の維持のために必要な労働時間の長さが2時間であろうと10時間であろうと、1人の労働者が毎日生産できる総価値は、1日は24時間しかありませんから、24時間の労働時間で対象化できる価値よりも大きくなることはあり得ません。すなわち24時間の労働時間を貨幣で表現した値が12シリングだとすると、この額よりもつねに小さくなるのです。事柄の本質からして、平均労働日の絶対的な限界は24時間であり、可変資本の減少を、労働力の搾取度の増大で埋め合わそうとしても、これが絶対的な限界となるのです。これが剰余価値量の第2法則です。 資本には通常、できるだけ多くの剰余価値を生産しようと望む傾向があるのですが、一方ではその反対に自分が使用する労働者の総数を減らし、労働力に転換される可変資本の金額を減らしたいという傾向があるの。そのときに、この法則が重要な意味を持ってきます。 しかし労働者の減少や可変資本の金額の減少を、増殖価値率の引き上げや労働日の時間延長によって埋め合わせるといっても、そこにはやはり超えがたい限度というものがある。労働力の価値の大きさがどの程度であろうと、すなわち労働者の維持のために必要な労働時間の長さが2時間であろうと10時間であろうと、1人の労働者が毎日生産できる総価値は、[1日]24時間の労働時間で対象化できる価値よりもつねに小さい。すなわち24時間の労働時間を貨幣で表現した値が12シリング(4万円)だとすると、この額よりもつねに小さくなる。 たとえ100万円の可変資本で、100人の労働者を200%の増殖価値率で(すなわち18時間の労働日で)使用するとしても、200万円の増殖価値(12×100労働時間)しか生まれない。そしてこの資本が生産する価値の総額は、すなわち前払いされた可変資本の金額と増殖価値を加算しても、決して1日に400万円(24×100労働時間)には達しない。事柄の本質からして、平均労働日の絶対的な限界は24時間であり、可変資本の減少を、労働力の搾取度の増大で埋め合わそうとしても、これが絶対的な限界となるのである。 これが第2法則であり、この分かりやすい第2法則は、いずれ検討するように、資本の自然な傾向から生じる多くの現象を説明する上で重要な意味を備えている。資本には通常、できるだけ多くの増殖価値を生産しようと望む傾向があるが、一方ではその反対に自分が使用する労働者の総数を減らし、労働力に転換される可変資本の金額を減らしたいという傾向があるのである。逆に言えば、使用する労働力の量を増やしても、すなわち可変資本の額を増やしても、それが増殖価値率の低下率を補うことができなければ、生産される増殖価値の量は減少するのである。 増殖価値量の第3法則 第3の法則は、生産される剰余価値の量が剰余価値率と前貸可変資本量という二つの要因によって想定されているということから生ずる。剰余価値率または労働力の搾取度が与えられており、また労働力の価値または必要労働時間の長が与えられていれば、可変資本が大きいほど生産される価値と剰余価値との量も大きいということは、自明である。労働日の限界が与えられており、その必要の限界も与えられているならば、1人の資本家が生産する価値と剰余価値との量は、明らかに、ただ彼が動かす労働量だけによって定まる。ところが、この労働量は、与えられた仮定のもとでは、彼が搾取する労働力量または労働者数によって定まるのであり、この数はまた彼が前貸しする可変資本の大きさによって規定されている。つまり、剰余価値率が与えられており労働力の価値が与えられていれば、生産される剰余価値の量は、前貸しされた可変資本の大きさに正比例するのである。ところで、人の知るように、資本家は自分の資本を二つの部分に分ける。一方の部分を彼は生産手段に投ずる。これは資本の不変部分である。他方の部分を彼は生きている労働力に転換する。この部分は彼の可変資本をなしている。同じ生産様式の基礎の上でも、生産部門が違えば、不変成分と可変成分とへの資本の分割は違うことがある。同じ生産部門のなかでも、この割合は、生産過程の技術的基礎や社会的結合が変わるにつれて変わる。しかし、ある与えられた資本がどのように不変成分と可変成分とに分かれようとも、すなわち前者にたいする後者の比が1:2であろうと、1:10であろうと、1:Xであろうと、いま定立された法則はそれによっては動かない。なぜならば、さきの分析によれば、不変資本の価値は、生産物価値のうちに再現はするが、新たに形成される価値生産物のなかにははいらないからである。1000人の紡績工を使用するためには、もちろん100人を使うためよりも多くの原料や紡錘が必要である。しかし、これらの追加される生産手段の価値は、上がることも下がることも不変のままのことも、大きいことも小さいこともあるであろうが、それがどうであろうとも、これらの生産手段を動かす労働力の価値増殖過程にはなんの影響も及ぼさないのである。だから、ここで確認された法則は次のような形をとることになる。いろいろな資本なよって生産される価値および剰余価値の量は、労働力の価値が与えられていると決まっており、労働力の搾取度が等しい場合には、これらの可変成分の大きさに、すなわち生きている労働力に転換される成分の大きさに、正比例する。 剰余価値率あるいは労働力の搾取度が決まっていて、さらに労働力の価値あるいは必要労働時間の長さが決まっていれば、生産される価値と剰余価値の量は、可変資本が大きいほど大きくなるのは自明のことです。労働日の限界と労働日のうちの必要労働の部分の限界が決まっていれば、個々の資本家が生産する価値と剰余価値の量は、資本家が調達する労働の量だけによって決まる。これが剰余価値量の第3法則です。 剰余価値率と労働力の価値が決まっているならば、生産される剰余価値の量は、前払いされた金額に正比例します。 資本家は、資本を不変資本と可変資本に分けています。この二つの部分の割合は、生産部門によって異なるし、技術の発展度合いや社会状況によっても変わってきます。しかし、この比率がどれだけ変化しようとも、これらの法則は影響されません。というのも、不変資本の価値は生産物の価値のうちに再現されるが、新たに生産された価値生産物のうちには入らないからです。 こうしてすでに確認された法則は次のように言い直すことができます。すなわち労働力の価値が決まっており、労働力の搾取度が一定であれば、様々な資本が生産する価値と剰余価値の量は、これらの資本の可変部分の大きさに、すなわち生きた労働力に転換される部分の大きさに正比例する。 これらの法則によれば、労働日が延長された分はそのまますべて剰余労働時間となります。しかし、標準労働日が確立されると、労働時間が標準労働日を超えて延長されるならば、追加賃金が発生するので、必要労働時間も労働力価値もその分増大することになる。この追加賃金が標準労働日内の賃金と比例して支払われる場合には、剰余価値率は一定のままで剰余価値量だけが増大することになる。 例えば、必要労働時間が4時間、剰余労働時間が4時間で、合計8時間の総労働をするとして、この総労働時間が10時間へと2時間分延長された場合、最初の仮定ではこの2時間の延長分はすべて追加的な剰余労働時間となり、したがって剰余価値率は100%から150%へと増大した。 ◎標準労働日成立以前における労働時間延長

しかし、標準日の成立を前提とすると、総労働時間を2時間延長しても、それはまるごと剰余労働時間に算入されないのであって、その一部は追加賃金となって必要労働時間の一部を構成することになる。この延長時間に対して割増賃金ではなく、比例的賃金が支払われるとすると、2時間の延長時間のうちの半分(1時間)は追加的な必要労働時間になり、残る1時間だけが追加的な剰余労働時間になる。 ◎標準労働日成立以前における労働時間延長

上図のように、標準労働日成立以後は、労働日の2時間延長によって、必要労働時間も剰余労働時間も1時間ずつ延長され、したがって剰余価値率は引き続き100%のままである。しかし、それでも剰余労働時間は1時間だけ増大しており、したがって資本家が獲得する剰余価値量は増大している。また、20%増とか50%増の割増賃金が支払われる場合には、むしろ剰余価値率は下がるが、それでも剰余価値の量は増大するだろう。 このように、標準労働日が理論的に組み込まれると、もはや最初に想定したような、労働日が延長されても必要労働時間ないし労働力価値が一定であるという前提は成立しない。労働力の総価値は、労働日の延長に少なくとも比例して増大し、したがって必要労働時間も増大する。しかし、剰余価値のほうも─追加労働時間に比例的賃金のみが支払われると仮定すると─、労働日の延長に比例して増大する。したがって、最初の想定と異なって、労働日が延長されるのにしたがって剰余価値率が増大するのではなく、労働日が延長されても剰余価値率の大きさは一定なのであり、それでも剰余価値量に増大しうるのである。 第3法則は、生産される増殖価値の量が、増殖価値率と、前払いされた可変資本の額という二つの要因によって決定されることから生まれるものである。増殖価値率あるいは労働力の搾取度が決まっていて、さらに労働力の価値あるいは必要労働時間の長が決まっていれば、生産される価値と増殖価値の量は、可変資本が大きいほど大きくなるのは自明のことである。労働日の限界と労働日のうちの必要労働の部分の限界が決まっているならば、個々の資本家が生産する価値と増殖価値の量は、資本家が調達する労働の量だけによって決まる。 しかし与えられた仮定のもとでは、この量は資本家が搾取する労働力の量、すなわち労働者の人数に依存するのであり、この人数は資本家が前払いした可変資本の金額によって決まる。だから増殖価値率と労働力の価値が決まっているならば、生産される増殖価値の量は、前払いされた金額に正比例する。 周知のように資本家は彼の資本を二つの部分に分割している。資本の一部は生産手段に投じられる。これは資本の不変部分である。残りの一部を資本家は生きた労働力に変換する。この部分が資本家の部分である。同じ生産様式を土台としていても、生産部門が異なれば、不変部分と可変部分に投じられる資本の分割比率も、さまざまに異なる。さらに同じ生産部門であっても、生産過程の技術的な基盤や、社会的な結合の状況が変動する場合には、資本の分割比率は変動する。 しかし与えられた資本がどのような比率で不変部分と可変部分に分割されようと、すなわち可変部分と不変部分が1対2であろうと、1対10であろうと、1対Xであろうと、前に述べた法則は影響されない。すでに分析したように、不変資本の価値は生産物の価値のうちに再現されるが、新たに生産された価値生産物のうちには入らないからである。1000人の紡績工を使用するには、100人の紡績工を使用するよりも多量の原料や紡錘が必要であるのは当然のことである。しかし追加的には必要となる生産手段の価値が上昇しようが下降しようが、一定であろうが、大きかろうが小さかろうが、その価値は生産手段を動かしている労働力の価値増殖過程には、まったく影響することがない。 こうしてすでに確認された法則は次のように表現できる。すなわち労働力の価値が決まっており、労働力の搾取度が一定であれば、様々な資本が生産する価値と増殖価値の量は、これらの資本の可変部分の大きさに、すなわち生きた労働力に転換される部分の大きさに正比例する。 第3法則の外見上の矛盾 この法則は、およそ外観にもとづく経験とは明らかに矛盾している。だれでも知っているように、充用総資本の百分比構成を計算してみて相対的に多くの不変資本と少ない不変資本を充用する紡績業者は、だからといって、相対的に多くの可変資本と少ない不変資本とを運転するに製パン業者よりも小さい利益または剰余価値を手に入れるわけではない。この外観上の矛盾を解決するためにはなお多くの中間項が必要なのであって、ちょうど〇/〇が一つの実数を表わしうることを理解するためには、初等代数学の立場からは多くの中間項が必要であるのと同じである。古典派経済学はこの法則を定式化したことはなかったにもかかわらず、本能的にこれに執着するのであるが、それはこの法則が価値法則一般の一つの必然的な帰結だからである。古典派経済学は、むりやりの抽象によって、この法則を現象の諸矛盾から救おうとしている。リカード学派がどのようにしてこのじゃまな石につまずいたかは、のちに示されるであろう。「ほんとうは、なにもおぼえなかった」俗流経済学は、いつものようにここでも現象の法則を無視してその外観にしがみついている。それは、スピノザとは反対に、「無知な十分な根拠になる」と信じているのである。 この法則は、これまでの一般的な経験で得られた常識とは矛盾します、投じられた総資本の内訳を見てみると、木綿業者は不変資本に相対的に多額の投資を行って(おそらく、産業革命により紡績機や織機の開発が進み、機械化による生産効率化に投資している、設備投資)します。これに対して製パン業者は、可変資本に多額の投資をしています(伝統的な手工業で労働日の割合が大きい)。それでいて、木綿業者の利益や剰余価値は、製パン業者すりも少ないことはありません。つまり、資本が生産する価値と剰余価値の量は、これらの資本の可変部分の大きさに、すなわち生きた労働力に転換される部分の大きさに正比例するという第3法則とは矛盾するように見えます。 しかし、ここで提示しているケースはモデルとして単純化されているのだ、実際にはこのプロセスにおいて様々な中間項が存在しています、それが現実に矛盾を解決させることになっています。 この法則は、外見に基づくあらゆる経験と矛盾するのは明らかである。周知のように、投じられた総資本の組成率を比較してみると、木綿紡績業者は不変資本に相対的に多額の投資を行い、可変資本に相対的に少額の投資をしている。これに対して製パン業者は、不変資本に相対的に少額の投資を行い、可変資本で相対的に多額の投資を動かしている。それでいて木綿紡績業者の利益や増殖価値が製パン業者よりも少ないということにはならない。 この外見上の矛盾を解決するには、もっと多くの中間項が必要なのである。初等代数において、〇/〇が実数を表現できることを理解するには、多くの中間項が必要なのと同じである。古典派経済学はこの一度も定式化しなかったが、それでも本能的にこの定式の正しさを信じていた。これが価値法則一般の必然的な帰結だからである。そこで古典派経済学はこの法則を現象の示すさまざまな矛盾から救おうとして、強引な抽象に頼ることになった。リカード派がこの躓きの石にどれほど苦労したか、いずれ紹介するつもりである。「実際に何も学ばなかった」俗流の経済学はスピノザとは反対に、「無知は十分な根拠である」と信じていたのである。 人口の限界 一社会の総資本によって毎日動かされている労働は、一つの単一労働日とみなすことができる。たとえば、労働者の数が百万で、労働者1人の平均労働日が10時間だとすれば、社会的労働日は1千万時間から成っていることになる。この労働日の限界が肉体的に画されているにせよ社会的に画されているにせよ、その長さが与えられていれば、剰余価値の量は、ただ労働者数すなわち労働者人口の増加によってのみふやすことができる。この場合には、人口の増大が、社会的総資本による剰余価値の生産の数学的限界をなしている。逆に、人口の大きさ与えられていれば、この限界は労働日延長の可能性によって画される。次章で示すように、この法則は、これまでに取り扱われた形態の剰余価値だけにあてはまるものである。 社会の総資本によって日々調達されている労働は、個人の各労働者の積み重ねではなく、それ自体として全体を理論上ひとつの労働日とみなされます。 1人の労働者の平均労働日の長さが、身体的な限界や社会的な限界であらかじめ定められているとすると、剰余価値の量を増やすには、労働者の数、すなわち労働者人口の数を増やさなければならない。そこでこの場合には人口の増加が、社会的な総資本が生産できる剰余価値の数学的な限界を定めることになる。反対に人口があらかじめ与えられていれば、この限界は労働日を延長できる可能性によって決まる。そういう法則が考えられます。 ある社会の総資本によって日々調達されている労働は、その全体を一つの労働日とみなすことができる。たとえば労働者の総数が100万人であり、1人の労働者の平均労働日が10時間であれば、社会的な労働日は1000万時間となる。1人の労働者の平均労働日の長さが、身体的な限界や社会的な限界であらかじめ定められているとすると、増殖価値の量を増やすには、労働者の数、すなわち労働者人口の数を増やさなければならない。そこでこの場合には人口の増加が、社会的な総資本が生産できる増殖価値の数学的な限界を定めることになる。反対に人口があらかじめ与えられていれば、この限界は労働日を延長できる可能性によって決まる。次の章で検討するように、この法則はこれまで考察してきたような形の増殖価値だけに妥当するものである。 資本主義的生産様式の成立の条件 剰余価値の生産についてのこれまでの考察から明らかなように、どんな任意の貨幣額または価値額でも資本に転化できるのではなく、この転化には、むしろ一人の貨幣所持者または商品所持者の手にある貨幣または交換価値の一定の最小限が前提されているのである。可変資本の最小限は、一年じゅう毎日剰余価値の獲得のために使われる一個の労働力の費用価格である。この労働者が彼自身の生産手段をもっていて、労働者として暮らすことに甘んずるとすれば、彼にとっては、彼の生活手段の再生産に必要な労働時間、たとえば毎日8時間の労働時間で十分であろう。したがって、彼に必要な生産手段も8労働時間分だけでよいであろう。これに反して、この8時間のほかにたとえば4時間の剰余労働を彼にさせる資本家は、追加生産手段を手に入れるための追加貨幣額を必要とする。しかし、われわれの仮定のもとでは、この資本家は、毎日取得する剰余価値で労働者と同じに暮らすことができるためにも、すなわち彼のどうしても必要な諸欲望をみたすことができるためにも、すでに2人の労働者を使用しなければならないであろう。この場合には、彼の生産の目的は単なる生活の維持で、富の増加ではないであろうが、このあとのほうこそが資本主義的生産では前提されているのである。彼が普通の労働者のたった2倍だけ豊かに生活し、また生産される剰余価値の半分を資本に再転化させようとすれば、彼は労働者数とともに前貸資本の最小限を8倍にふやさなければならないであろう。もちろん、彼自身が彼の労働者と同じように生産過程で直接に手をくだすこともできるが、その場合には、彼はただ資本家と労働者とのあいだの中間物、「小親方」でしかない。資本主義的生産のある程度の高さは、資本家が資本家として、すなわち人格化された資本として機能する全時間を、他人の労働の取得、したがってまたその監督のために、またこの労働の生産物の販売のために、使用できるということを条件とする。手工業親方が資本家になることを、中世の同職組合制度は、一人の親方が使用してもよい労働者数の最大限を非常に小さく制限することによって、強圧的に阻止しようとした。貨幣または商品の所持者は、生産のために前貸しされる最小額が中世的最大限をはるかに越えるときに、はじめて現実に資本家になるのである。ここでも、自然科学におけると同様に、ヘーゲルがその論理学のなか明らかにしているこの法則、すなわち、単なる量的な変化がある点で質的な相違に一変するという法則の正しいこと証明されるのである。 一人の貨幣所持者または商品所持者が資本家に成熟するために処分することができければならない価値額の最小限は、資本主義的生産の発展段階が違えばそれによって違っており、また、与えられた発展段階にあっても、生産部門が違えばその部面の特殊な技術的諸条件にしたがって違っている。ある種の生産部面は、すでに資本主義的生産の発端から、個々の個人の手のなかにはまだないような資本の最小限を必要とする。このことは、コルベール時代のフランスでのように、またわれわれの時代に至るまでいくつかのドイツ諸邦で見られるように、このような私人にたいする国家の補助金の誘因となることもあれば、あるいは、ある種の産業部門や商業部門の経営について法律上の独占権をもつ会社─近代的株式会社の先駆─の形成を促すこともある。 資本への変容がおこるのは、個々の貨幣所有者や商品の所有者の手元に、最低限の額の貨幣または交換価値が存在している場合です。 中世の同職組合制度は、個々の親方が雇用できる労働者の最大数をきわめて少人数に制限していたのですが、それは手工業に従事する親方たちが、資本家に変容するのを強引に阻止するためでした。生産のために前払いされた資本の最少額が、中世の最高額をはるかに超えるようになってはじめて、貨幣の所有者あるいは商品の所有者がほんとうの意味で資本家に変容するのです。 個々の貨幣所有者や商品所有者が資本家に変容するためには、ある程度の価値額を自由に処分できなければなりません。しかし、その最小値は、資本制的な生産のさまざまな発展段階ごとに異なります。特定の発展段階において、さまざまな生産部門ごとに、その部門に特有の技術的な条件に基づいて異なってきます。 増殖価値の生産についてのこれまでの分析から明らかになるのは、任意の貨幣の額や価値の額を資本に変容できるわけではないということである。資本への変容が発生するためには、個々の貨幣所有者や商品の所有者の手元に、最低限の額の貨幣または交換価値が存在している必要がある。可変資本の最低限度は、一年を通じて増殖価値の生産のために日々使い果たされている個々の労働力の費用の価格である。 もしもこの労働者が自分で生産手段を所有していて、労働者として生きることに満足するならば、自分の生活手段の再生産に必要な労働時間、たとえば1日8時間労働すれば十分だろう。その場合には彼は8時間の労働時間に必要なだけの生産手段を所有していればすむことになる。 ところが資本家は、労働者にこの8時間のほかに、たとえば4時間の増殖労働をさせるのであるから、その分だけ多く必要になる生産手段を調達するために、それよりも多くの貨幣が必要になる。しかしすでに述べた仮定のもとではこの資本家が[労働者を使用してえられる]増殖期間によって労働者と同じように生活しようとすれば、つまり自分にとって不可欠な欲望を満たそうとするならば、それだけでも[1人4時間だから]2人の労働者を使用しなければならないだろう。 この場合には資本家が生産する目的は、たんなる自己の生活の維持であって、富の増殖ではないだろう。ところが資本制的な生産の前提は、富を増殖することなのである。資本家が普通の労働者の2倍のよい暮らしをし、さらに生産された増殖価値の半分を資本にふたたび変容させるためには、労働者の人数を8倍に増やす必要があり、そのために前払いする資本の最少額を8倍に増やす必要があるだろう。 もちろん資本家も労働者と同じように、直接に生産過程で働くことができる。ただしその場合には彼は資本家と労働者のたんなる中間物に、「小親方」にすぎないだろう。資本家が資本家として、すなわち人格化された資本として機能するあいだのすべての時間を、他者の労働を占有するために、そしてその監督のために、さらに労働の生産物の販売のために使用できるためには、かなり高度な資本制的な生産が確立している必要がある。 中世の同職組合制度は、個々の親方が雇用できる労働者の最大数をきわめて少人数に制限していたが、それは手工業に従事する親方たちが、資本家に変容するのを強引に阻止するためだった。生産のために前払いされた資本の最少額が、中世の最高額をはるかに超えるようになって初めて、貨幣の所有者あるいは商品の所有者がほんとうの意味で資本家に変容するのである。ここでも自然科学と同じく、ヘーゲルの『論理学』で発見された法則、すなわちたんなる量的な変化であっても、それがある点に達すると質的な差異に変わるという法則が確認されるのである。 個々の貨幣所有者や商品所有者が繭を出て資本家に変容するためには、ある程度の価値額を自由に処分できてなければならないのであるのであるが、その価値額の最小値は、資本制的な生産のさまざまな発展段階ごとに異なる。また特定の発展段階において、さまざまな生産部門ごとに、その部門に特有の技術的な条件に基づいて異なる。ある生産部門では、資本制的な生産の初期の段階で、最小限でもすでに1人の個人では調達できないような資本が必要とされることがある。コルベール時代のフランスや、最近までドイツの諸邦にみられたように、国家が私人に援助するようになったのはそのためであり、ある種の産業および商業部門の経営において、事業の法的な独占権を認められた会社組織が形成されたのも、そのためである。 資本制的な生産のもとでの逆転 われわれは、資本家と賃金労働の関係が生産過程の経過中に受けた諸変化の詳細には、したがってまた資本そのもののさらに進んだ諸規定にも、かかわらないことにする。ただ、わずかばかりの要点だけをここで強調しておきたい。 生産過程のなかでは資本は労働にたいする、すなわち活動しつつある労働力または労働者そのものにたいする指揮権にまで発展した。人格化された資本、資本家は、労働者が自分の仕事を秩序正しく十分な強度で行うように気をつけるのである。 資本は、さらに、労働者階級に自分の生活上の諸欲望の狭い範囲が命ずるよりも多くの労働を行なうことを強要する一つの強制的な関係にまで発展した。そして、他人の勤勉の生産者として剰余労働の汲出者および労働力の搾取者として、資本は、エネルギーと無限度と効果とにおいていっさいのそれ以前の直接的強制労働にもとづく生産体制を凌駕しているのである。 資本は、さしあたりは、歴史的に与えられたままの労働の技術的諸条件をもって、労働を自分に従属させる。したがって、資本は直接には生産様式を変化させない。それだから、これまでに考察した形態での、労働日の単純な延長による剰余価値の生産は、生産様式そのもののどんな変化にもかかわりなく現われたのである。それは、古風な製パン業でも近代的紡績業の場合に劣らず効果的だったのである。 資本家は、前近代社会における奴隷主や封建領主のように、人格支配に基づいて直接強制することによって搾取をしているのではありません。これまで見てきたように、市場における自由な取引の結果として、他人の労働を搾取し、剰余価値を取得しているのです。 ところが、実はこれこそが、資本主義において、他のどんな社会よりも苛酷な搾取が可能になる理由なのです。というのも、それによって、剰余労働を強制的に引きだすのではなく、相手の自発性に基づいて引き出すことが可能になるからです。 このような事情があるからこそ、「過去の生産体制は直接的な強制労働に依拠していたが、資本はこうした生産体制をはるかにしのぐエネルギーと激しさと効率の高さを発揮しながら、他者が勤勉に働くように監督し、剰余価値を吸収し、労働力を搾取」するのです。このような資本の力は次の第4篇さらには第7篇に進むにつれ、より強力なものとして現われてくることになるでしょう。 生産過程を労働過程の観点から考察すれば、労働者の生産手段にたいする関係は、資本としての生産手段にではなく、自分の合目的的な生産的活動の単なる手段および材料としての生産手段にたいする関係だった。たとえば製革業では、彼は獣皮を自分の単なる労働対象として取り扱う。彼が皮をなめすのは、資本家のためにするのではない。われわれが生産過程を価値増殖過程の観点から考察するやいなや、そうではなくなった。生産手段はたちまち他人の労働を吸収するための手段に転化した。もはや、労働者が生産手段を使うのではなく、生産手段が労働者を使うのである。生産手段は、労働者によって彼の生産的活動の素材的要素として消費されるのではなく、労働者を生産手段自身の生命過程の酵素として消費するのであり、そして、資本の生活過程とは、自分自身を増殖する価値としての資本の運動にほかならないのである。溶鉱炉や作業用建物が夜間休止していてもはや生きている労働を吸収しないならば、それは資本家にとっては「ただの損失」である。それだからこそ、溶鉱炉や作業用建物は、労働力の「夜間労働にたいする要求権」構成するのである。貨幣が生産過程の対象的諸要因すなわち生産手段に転化させるというただそれだけのことによって、生産手段は他人の労働および剰余労働にたいする権原および強制力原に転化されるのである。このような、資本主義的生産に特有であってそれを特徴づけている転倒、じつに、この死んでいる労働と生きている労働との、価値と価値創造力との関係の逆転は、資本家の意識にどのように反映するか、このことを最後になお一つの例によって示しておこう。 資本制的な生産のもとでの逆転の実例 1848年から1850年にイギリスの工場主反乱の最中に 「西スコットランドの最も古くて最も名のある商社の一つで1752年以来存続し代々同じ家族によって経営されているカーライル同族会社というペーズリ所在の亜麻・木綿紡績業の社長」、─ この非常に賢明な紳士は、1849年4月25日の『グラスゴー・デイリー・メイル』紙に「リレー制度」という題名で一つの書簡を寄せたが、そのなかにはなかんずく次のような奇怪なまでに素朴な文句が混じっている。 「そこで、労働時間を12時間から10時間に短縮することから生ずる害悪を見てみよう。…それは、工場主の期待と財産とにたいするきわめて重大な損傷と『なる』。もし彼(すなわち彼の「使用人」)が、これまで12時間労働していてそれが10時間に制限されるならば、彼の工場にある機械や紡錘の12個ずつがそれぞれ10個ずつに縮まるのであって、もし彼がその工場を売ろうとすればそれらは10個にしか評価されないわけで、こうして、国じゅうのどの工場の価値も6分の1ずつ減らされることになるであろう。」 この西スコットランドの先祖伝来の資本頭脳にとっては、紡錘などの生産手段の価値と、自分自身を価値増殖すると、すなわち毎日一定量の他人の無償労働を飲みこむという生産手段の資本属性との区別がまったくぼやけているのであって、そのために、このカーライル同族会社の社長は、自分の工場を売れば、自分には紡錘の価値だけではなく、そのうえに紡錘の価値も支払われるのだと、すなわち、紡錘に含まれている同種の紡錘の生産に必要な労働だけでなく、紡錘の助けによって毎日ペーズリのけなげな西スコットランド人から汲み出される剰余労働も支払われるのだと、実際に妄想しているのであって、それだからこそ、彼は、労働日を2時間短縮すれば紡績機の12台ずつの売却価格も10台ずつのそれに縮まってします!と思うのである。 商品と貨幣について考察した第1篇において、人格と物象の関係が転倒するという物象化について述べられています。大半の「マルクス経済学者」は、この物象化を商品や貨幣からなる流通部面においてのみ発生する現象だと考えてきました。しかし、マルクスは資本による生産過程においても、物象化が発生すると考えました。 もちろん、資本の生産過程も、使用価値を生産するという意味では、ほかの経済システムと変わりません。しかし、資本は使用価値の生産だけを目的とするわけではありません。あくまでも目的は価値増殖です。ですから、資本は使用価値の生産をもっぱら価値増殖という目的にしたがって遂行することになります。 このとき、生産手段と労働者のあいだの関係に根本的な変化が生じます。使用価値の生産という観点からみれば、両者の関係は、労働者が原材料や道具などの生産手段をもちいて生産物をつくるというものです。ここでは、労働者が主体であり、生産手段は文字通り「手段」でしかありません。ところが、価値増殖という観点からみると、両者の関係はそのための手段にすぎないからです。 実際、労働者は、資本価値の担い手である生産手段にたえず注意を払い、その価値を無駄なく生産物に移転しつつ、それに価値を付加しなければなりません。いわば労働者のほうが生産手段の都合に合わせて働かなければならないのです。逆に言えば、労働者がそのように生産手段を資本価値として扱うからこそ、生産手段は実際に資本価値としての意義をもち、生産過程において価値増殖の論理が貫徹するのです。 このような生産手段と労働者にこの転倒した関係が非常によくわかるのが、第8章で詳しくみた夜間労働のための交代制です。「溶鉱炉や作業用建物が夜間休止していてもはや生きている労働を吸収しないならば、それは資本家にとっては「純粋な損失」であり、だからこそ資本は、たとえ労働者の健康を犠牲にしようとも、交代制をしき、機械の都合に合わせて労働者に深夜労働をさせるのです。 こうして、資本の生産過程においては価値の担い手であり、労働力が生み出した価値を吸収する生産手段が主体となり、労働者の側は価値増殖のための単なる手段となってしまいます。これが資本の生産過程における物象化なのです。このような生産過程における転倒が、どれほど労働者の健康を害し、長期的には社会を衰退させてしまうかは第8章でみたとおりです。次章以降では、このような顚倒が生産力の上昇とともにより強固になり、さらに強力なものとして現われてくることをみるでしょう。 生産過程が進展するなかで、資本家と賃金労働の関係がどのように変化してきたかについての細部は、これ以上はふれないことにする。資本の性格規定についてさらに詳しく考察することもしない。ただいくつかの要点を強調しておこう。 資本はまず、生産過程の内部で、労働の指揮権に発展していった。これは活動している労働力と労働者自身を指揮する役割をはたす。人格化された資本としての資本家は、労働者が割り当てられた仕事をきちんと、適切な強度でこなしているかどうかを監督する。 資本はさらに、ある強制的な関係へと発展する。労働者階級は自分の生活上の欲望を満たすために必要ない狭い範囲で求められるよりも多くの労働に従事するように強制された。過去の生産体制は直接的な強制労働に依拠していたが、資本はこうした生産体制をはるかにしのぐエネルギーと激しさと効率の高さを発揮しながら、他者が勤勉に働くように監督し、増殖価値を吸収し、労働力を搾取する。 資本は最初のうちは、歴史的に与えられた技術的な条件のもとで労働を支配している。だから直接に生産様式を変化させることはない。これまで検討してきた増殖価値の生産は、労働日を単純に延長するものであって、生産様式の変化とはまったく独立したもののようにみえる。古風な製パン業でも近代的な綿紡績業でも、この労働日の単純な延長によって、増殖価値を生産していたのである。 この生産過程を労働過程という観点から観察すると、労働者にとって生産手段は資本として存在するものではなく、たんに自分の目的に適った形で生産活動を遂行するために必要な手段や素材として存在するものにすぎない。たとえば皮なめし業では、労働者は獣の皮をたんなる自分の生産手段として扱う。労働者がその皮をなめすのは、資本家のためではない。 ところがこの生産過程を価値の増殖過程の観点から観察すると、状況は一変する。生産手段はたちまちにして、他人の労働を吸収する手段に変化する。もはや労働者が生産手段を使うのではなく、生産手段が労働者を使うのである。生産手段は、労働者の生産活動の素材として労働者に消費されるのではなく、反対に自分の生命過程のために労働者をあたかも酵素のように消費するのである。そして資本の生命過程は、自己増殖する価値としての運動のうちにある。 溶鉱炉や仕事場の建物は、それが夜間に操業を停止し、生きた労働を吸収しなくなると、資本家にとっては「純粋な損失」にほかならない。だから溶鉱炉や仕事場の建物は、労働力を「夜間に使用する請求権」を作り出すのである。 貨幣が生産過程における[物的な]対象要因に変化すると、すなわち生産手段に変化すると、ただちに生産手段は他者の労働と増殖労働にたいする権利の根拠になり、強制力の根拠になるのである。死せる労働と生ける労働の関係、価値と価値創造力の関係のこの逆転こそ、この転倒こそが、資本制的な生産に独特かつ特徴的な逆転である。これが資本家の意識にどのように反映しているかを示す好例を、最後にあげておこう。 資本制的な生産のもとでの逆転の実例 1848年から1850年にイギリスの工場主たちが反乱を起こしていた頃のことである。「1752年に創業してからというもの、ずっと同じ一家が経営してきた西スコットランドのもっとも古く、高名な商会の一つに、ペイズリーの亜麻、木綿の紡績業者カーライル同族会社があった。この会社の社長」、きわめて知的な紳士が、1849年4月25日付の『グラスゴウ・デイリー・メイル』紙に、「リレー・システム」というタイトルの書簡を寄せてきた。そこには次のようなグロテスクなまでに素朴な表現がられるのである。 「さてここで労働時間を12時間から10時間に短縮したらどのような弊害が生まれるかを、考えていただきたい…この弊害は、工場主の将来の見通しと財産に、きわめて深刻な損害をもたらす<ことになる>。彼が(すなわち彼の<人手>が)12時間働いているところを10時間の制限されるということは、いま工場にある12台の機械あるいは12個の紡錘が10個分に減らされるということである。もしも自分の工場を売却したいと思っても、その10個分の価値でしか評価されないことになる。これによって国中のあらゆる工場の6分の1の価値が失われることになるだろう」。 西スコットランドで先祖代々うけついできたこの資本に凝り固まった頭は、混乱のあまり二つのものをまったく混同しているのである。一つは紡錘などの生産手段の価値であり、もう一つはみずから価値を増殖させ、あるいは一定の量の他人の無償労働を毎日のように呑み込んでいる資本の性質である。これを混同しているからこそ、カーライル同族会社の社長は、自分の工場を売却するときには、紡錘の価値だけでなく、それが増殖する価値にまで代金が支払われるのだと、実際に妄想しているのである。そして紡錘のなかに隠れていて、同じ種類の紡錘を生産する際に必要となる労働にたいしてだけでなく、紡錘がペイズリーのけなげなスコットランド人たちから吸い上げる増殖有働にまで、代金が支払われると妄想しているのである。だからこそ彼は労働日を2時間短縮すると、12台の紡績機の売却価格が、紡績機10台分の価格に下落するのだと考えているのである。

リンク . |