QOPWNTUúiúj¢cJüpÙ

TÌAxÌÅIúB±ÌAxÉo©¯é±ÆÍ¿µ¢Bl¦ÄÝêÎAOÉo©¯½ÌÍA¯¶¢cJüpÙÌWïð©ÉsÁ½Æ«¾Á½B»ê¾¯A¢cJüpÙÍAÉÆÁÄÍs«É¢Æ±ë¾BðÊÌÖÌÖWŵ©½ªÈ¢Ì¾¯êÇApêÌw©çÂóüÌåÊèðà¢ÄsÌàA ÜèD«ÅÍÈ¢±Æà éBüpÙ¶½¢ÍAWõÍeؾµAµÍCàéſ

¢Ä¢éÌÅAêxÉüÁĵܦ΢¢Ì¾¯êÇB

TÌAxÌÅIúB±ÌAxÉo©¯é±ÆÍ¿µ¢Bl¦ÄÝêÎAOÉo©¯½ÌÍA¯¶¢cJüpÙÌWïð©ÉsÁ½Æ«¾Á½B»ê¾¯A¢cJüpÙÍAÉÆÁÄÍs«É¢Æ±ë¾BðÊÌÖÌÖWŵ©½ªÈ¢Ì¾¯êÇApêÌw©çÂóüÌåÊèðà¢ÄsÌàA ÜèD«ÅÍÈ¢±Æà éBüpÙ¶½¢ÍAWõÍeؾµAµÍCàéſ

¢Ä¢éÌÅAêxÉüÁĵܦ΢¢Ì¾¯êÇB

³ÄARCYÆ¢¤æÆÌìiÍTNÈãOÉRíüpÙÌu¶aPOON@ûüRCYEc³hvÅêx©½±Æª éB»ÌÆ«Ì´zÍÊÉ¢½¯êÇAìiª©éÒÉÇÌæ¤ÈøÊðyÚ·©Æ¢¤±ÆÉÓ¯IÈæÆÆ¢¤óÛ¾Á½Bµ©µA±ÌWïÅÍA»¤¢¤ÌóÛÆÍÙÈéæÆÌC[WðîÉ\¬³êÄ¢½æ¤¾Á½Bøp·éåÃÒÌ ¢³ÂÉA»êªæ\íêÄ¢éB

gú{æÆERCYiPXPQ`QOOVjÍ媧åªsɶÜêAPXTPiºaQUjNæèI¶A¢cJÌnð{õÌ_Ƶܵ½B©RÆlÔÌÂȪèⶽ̸µÉ¢ÄvlµA»Ì[¢¸_«ðX¦½Gæ\»ÍAvãPONðo½¡úàȨA]¿³êĢܷBPXRPiºaUjNAüpwZi»EåYpåwjÉüwµ½RCYÍAÝwÌPXRSiºaXjNAæPTñéWÉüIµAá«Ë\ðJÔ³¹Ü·B¼ªfuÉtµA¯åÌæyER{ulçÆÆàɤèrðÏÝܵ½BíãÔàÈ¢ ÉS[MÌ`LÉ´Áðó¯APXTONãÉNâ©ÈFÊÅ\¬µ½l¨\»É§ÝÜ·B»ÌãÍAæÉ_`ÉæéÃæŶzIÈæÖÆWJµAFÜÅðàìÉüê½såÈXP[ÅA¶ÆâAlÔ̶ÝÌ_éðâ¢A»ãÐïɶ«élÔð`Æ©Ìæ«ðØèñ«Üµ½BPXWQiºaTVjNɶ»MÍAíãÌú{ædÌÅôƵÄARJAR@ÎÆÆàÉuúWORvÆ̳êܵ½BRCYÌìiÉÍA©RiÅ ÁÄàAgßÈÔⶫ¨Å ÁÄàA©gÌàÊÅ\¬µ±¯½@×Å ½½©ÝÌ éS«í½ÁÄ¢éæ¤É´¶çêÜ·ARCYÍlÔð©ÂßA`«±¯é±ÆðʵÄAX

ÛÌsvcÖÆv¢ðß®ç¹A¶½Ìµ©ÈP«ðßħìðd˽ÌÅ·BFlÉÍA±Ì@ÉlÔÌ{¿ð摑à¤Æµ½lÔERCYÌ|p¢EÉ[GêÄ¢½¾«½¢ÆèÁĨèÜ·Bh

ÁÄàA©gÌàÊÅ\¬µ±¯½@×Å ½½©ÝÌ éS«í½ÁÄ¢éæ¤É´¶çêÜ·ARCYÍlÔð©ÂßA`«±¯é±ÆðʵÄAX

ÛÌsvcÖÆv¢ðß®ç¹A¶½Ìµ©ÈP«ðßħìðd˽ÌÅ·BFlÉÍA±Ì@ÉlÔÌ{¿ð摑à¤Æµ½lÔERCYÌ|p¢EÉ[GêÄ¢½¾«½¢ÆèÁĨèÜ·Bh

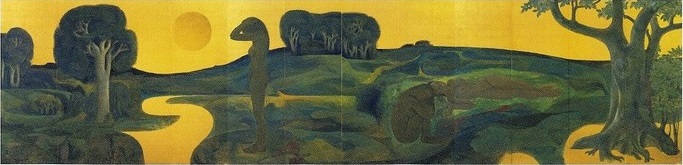

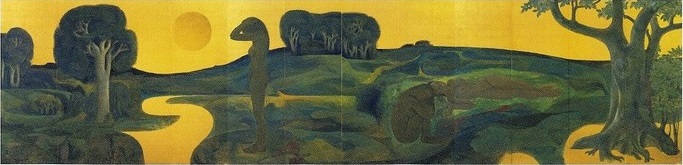

ót©ç·¢LºðƨÁÄLÔÉÅÌìiªW¦³êĢܷBLÔÅ é½ßÉAåìâWïÌÚÊÆÈéæ¤ÈìiªW¦³êÄ¢é±Æª½¢êÅ·Buslvi¶}jÆ¢¤ìiÅ·BQDR~PDTÆ¢¤ärIå«ÈìiÅyz³êÄ¢éÌÅAʽµÄú{æÈÌ©Æ^íµÈéæ¤ÈÆëª èÜ·ªAc·Ì\}ÅAl¨ðE¤ÉcÌê¼üÌæ¤ÉzuµÄAæʶ¤ÍÍé©ûÌwið̼ܹéB©ÈèAÓ}IÉvZ³ê½æÊ\¬Å é±ÆªAflÌÉàí©èÜ·B±ÌE¤Ìl¨Í¯¶çðµÄ¢Ü·ªA¯^âºûÌÀÁÄ¢él¨ÍÔ¢ð«Ä¢é±Æ©ç«ÅA§ÁÄ¢él¨Íj«Æ©¦Ü·B»ÌêÎÌl¨ªcÌê{̼üÉdÈéB»ÌcÌüÍAá¦ÎS[MÌuíêíêÍDZ©ç½Ì©íêíêͽҩ

íêíêÍDZÖsÌ©viEã}jÅæÊŧÁÄVðü¢Ä¢él¨ðví¹Ü·BêûAæʶ¤ÌiFÍE¤Ìl¨ÆÍÊÌóÔÅ éÌ©AÛ

ót©ç·¢LºðƨÁÄLÔÉÅÌìiªW¦³êĢܷBLÔÅ é½ßÉAåìâWïÌÚÊÆÈéæ¤ÈìiªW¦³êÄ¢é±Æª½¢êÅ·Buslvi¶}jÆ¢¤ìiÅ·BQDR~PDTÆ¢¤ärIå«ÈìiÅyz³êÄ¢éÌÅAʽµÄú{æÈÌ©Æ^íµÈéæ¤ÈÆëª èÜ·ªAc·Ì\}ÅAl¨ðE¤ÉcÌê¼üÌæ¤ÉzuµÄAæʶ¤ÍÍé©ûÌwið̼ܹéB©ÈèAÓ}IÉvZ³ê½æÊ\¬Å é±ÆªAflÌÉàí©èÜ·B±ÌE¤Ìl¨Í¯¶çðµÄ¢Ü·ªA¯^âºûÌÀÁÄ¢él¨ÍÔ¢ð«Ä¢é±Æ©ç«ÅA§ÁÄ¢él¨Íj«Æ©¦Ü·B»ÌêÎÌl¨ªcÌê{̼üÉdÈéB»ÌcÌüÍAá¦ÎS[MÌuíêíêÍDZ©ç½Ì©íêíêͽҩ

íêíêÍDZÖsÌ©viEã}jÅæÊŧÁÄVðü¢Ä¢él¨ðví¹Ü·BêûAæʶ¤ÌiFÍE¤Ìl¨ÆÍÊÌóÔÅ éÌ©AÛ ¥IȶziÈÌ©AÈÆàóÔÌA±«Í èܹñBµ©µAãÌÎÌæ¤ÈƱë©çüȵĺÉìÆÈÁÄ

ª¬êºÁÄéÆ¢¤cÌ\}ÉÈÁĢܷB±¤¢¤\}ÌiÍl¶ðV{CY·éæ¤Èó¯æèûðµÕ¢\}Å·Bá¦ÎAL¼Èui=UvÌwi̶zIÈiÉA»êÆæ½à̪ èÜ·B»¤¢¤àÌðAüpÉÖµÄÍflÌÉàeÕÉÇðÅ«½æ¤ÈCÉÈÁĵܤA»¤¢¤ª©èÕ³B»êªA±ÌìiÉÍ éÆv¢Ü·B»±©çA©Ä¢éÒÍà̪½èÌzÉUíêéB»êÍAl¶Ì¶X¬]Å Á½èAS[MÌìi^CgÌuíêíêÍDZ©ç½Ì©íêíêͽҩ

íêíêÍDZÖsÌ©vÆ¢Á½±ÆÅ Á½èA»Ìæ¤ÈàÌÅ·B»êªAåÃÒ ¢³ÂÌÅàêçêÄ¢égÃæŶzIÈæÖÆWJµAFÜÅðàìÉüê½såÈXP[ÅA¶ÆâAlÔ̶ÝÌ_éðâ¢A»ãÐïɶ«élÔð`hÆ¢Á½¾àÆeaIÈà̪½èð©éÒÉ[¾³¹éàÌÉÈÁÄ¢éÆv¢Ü·B»êªA±ÌæÆÌìiÌ£ÍÆÈÁÄ¢éÌÅÍÈ¢©v¢Ü·BÈOAªRÆ¢¤æÆÌÁ¥ÍA»¤¢¤øÊð¶Ýo·Æ±ëÆq×½±Æª èÜ·BÞµëAÉÍA±ÌlÌìiÍA»¤¢¤øÊð©éÒÉ^¦éæ¤ÉÊIÉÍÈÁĵܤGæÌ`ðÂë¤ÆµÄ¢éƱëÉ éÌÅÍÈ¢©Æv¤ÌÅ·B½©ââ±µ¢¾¢ûðµÄ¢Ü·ªAgÃæŶzIÈæÖÆWJµAFÜÅðàìÉüê½så

¥IȶziÈÌ©AÈÆàóÔÌA±«Í èܹñBµ©µAãÌÎÌæ¤ÈƱë©çüȵĺÉìÆÈÁÄ

ª¬êºÁÄéÆ¢¤cÌ\}ÉÈÁĢܷB±¤¢¤\}ÌiÍl¶ðV{CY·éæ¤Èó¯æèûðµÕ¢\}Å·Bá¦ÎAL¼Èui=UvÌwi̶zIÈiÉA»êÆæ½à̪ èÜ·B»¤¢¤àÌðAüpÉÖµÄÍflÌÉàeÕÉÇðÅ«½æ¤ÈCÉÈÁĵܤA»¤¢¤ª©èÕ³B»êªA±ÌìiÉÍ éÆv¢Ü·B»±©çA©Ä¢éÒÍà̪½èÌzÉUíêéB»êÍAl¶Ì¶X¬]Å Á½èAS[MÌìi^CgÌuíêíêÍDZ©ç½Ì©íêíêͽҩ

íêíêÍDZÖsÌ©vÆ¢Á½±ÆÅ Á½èA»Ìæ¤ÈàÌÅ·B»êªAåÃÒ ¢³ÂÌÅàêçêÄ¢égÃæŶzIÈæÖÆWJµAFÜÅðàìÉüê½såÈXP[ÅA¶ÆâAlÔ̶ÝÌ_éðâ¢A»ãÐïɶ«élÔð`hÆ¢Á½¾àÆeaIÈà̪½èð©éÒÉ[¾³¹éàÌÉÈÁÄ¢éÆv¢Ü·B»êªA±ÌæÆÌìiÌ£ÍÆÈÁÄ¢éÌÅÍÈ¢©v¢Ü·BÈOAªRÆ¢¤æÆÌÁ¥ÍA»¤¢¤øÊð¶Ýo·Æ±ëÆq×½±Æª èÜ·BÞµëAÉÍA±ÌlÌìiÍA»¤¢¤øÊð©éÒÉ^¦éæ¤ÉÊIÉÍÈÁĵܤGæÌ`ðÂë¤ÆµÄ¢éƱëÉ éÌÅÍÈ¢©Æv¤ÌÅ·B½©ââ±µ¢¾¢ûðµÄ¢Ü·ªAgÃæŶzIÈæÖÆWJµAFÜÅðàìÉüê½så ÈXP[ÅA¶ÆâAlÔ̶ÝÌ_éðâ¢A»ãÐïɶ«élÔð`hÆ]³êÄ¢éÌÍAìiÌÓ}Æ©ÚIÅÈAÊƵĻ¤©¦éA¢íÎI}PÅA±êçÌìiÍA»Ì`¾¯ðÇ¢ßÄ¢½ÌÅÍÈ¢©AÆv¦éB»Ì½ßÉA±ÌlÍA©Èè¼ÌlÌìiÌøpÈñ¼ð°ÊàÈJèԵĢéA»ñÈ´¶ªµÜ·Bá¦ÎAuslvÌüÈ·éì̯¶p^[ÍA¯¶LÔÉW¦³êÄ¢½u©vi¶}jÆ¢¤åìÉS¯¶rJ[uÅ`©êĢܷªA±¿çÌìiÅÍAÜéÅö`õÔÌug~} vÌ^ñð¬êéìÌæ¤É©¦Ü·B»ñÈ©ûÅA±ê©çW¦³êÄ¢½ìiðÇ¢©¯Äs«½¢Æv¢Ü·B

ÈXP[ÅA¶ÆâAlÔ̶ÝÌ_éðâ¢A»ãÐïɶ«élÔð`hÆ]³êÄ¢éÌÍAìiÌÓ}Æ©ÚIÅÈAÊƵĻ¤©¦éA¢íÎI}PÅA±êçÌìiÍA»Ì`¾¯ðÇ¢ßÄ¢½ÌÅÍÈ¢©AÆv¦éB»Ì½ßÉA±ÌlÍA©Èè¼ÌlÌìiÌøpÈñ¼ð°ÊàÈJèԵĢéA»ñÈ´¶ªµÜ·Bá¦ÎAuslvÌüÈ·éì̯¶p^[ÍA¯¶LÔÉW¦³êÄ¢½u©vi¶}jÆ¢¤åìÉS¯¶rJ[uÅ`©êĢܷªA±¿çÌìiÅÍAÜéÅö`õÔÌug~} vÌ^ñð¬êéìÌæ¤É©¦Ü·B»ñÈ©ûÅA±ê©çW¦³êÄ¢½ìiðÇ¢©¯Äs«½¢Æv¢Ü·B

T|PD᫤èrÌúXiPXRONã`PXSTNj

u§tviE}jÆ¢¤ìið©éÆAÜéÅ

ÊÅ`©ê½iæÌæ¤Å·BwZ²ÆÌãÌìiÈÌÅKìƾ¤±ÆÅÍÈ¢Ìŵ太ARÉÆÁÄiÍԹƢÁ½p^[ƵÄÌàÌÍA³ÈÁÄ¢½Ì©àµêܹñBÅúÌìi©çA·ÅÉú{æÈÌ©mæÈÌ©A½Ü½Üú{æÌGÌïâMð©ÁÄAWïÅà»Ì®ÉoiµÄ¢éÌÅA»¤ÈÁÄ¢éAÆÅྤæ¤Èìið`¢Ä¢½AÆv¢Ü·B

u·òvi¶}jÆ¢¤ìiÅ·BQ.T~P.XÆ¢¤åæÊÌÙÆñÇS̪·òªìÉÈÁĬêégäÆA¯¶æ¤Èp^[ð¥ñÅ¢éA»Ì¬êÉæÁÄNI³ê½â̶lÌ`ÊÌ}`G[É¢íêÄ¢ÄA»Ìp^[̽ª©éÒÉi¦©¯éæ¤É³|µÄéÌÅ·B¶ÂÍAæÊÌÉ¢éñlÌwÍA»Ì§ÌFÆüÍÌ⧪½FÅ`©êÄ¢éÌÅ·ªAlÌÌAeÌ`«ûÈÇÍâÌAeƯ¶æ¤É`©êÄ¢ÄAÞµëâ§ÌûªFÌ´¶ªÄAw̶ݴÍâƯ©AâÌûª¢ÌÅ·Bg¶¢ÎéØÍʶð»ÌÜÜîɵ½àÌÅA×ÜÅãk§É`«ÜêÄ¢éBâêÍ ç©¶ß

»ÈÇÅÊð¯½ãÅÊFµA²Â²Âµ½¿´ðÄ»B

Ì\»ÅÍAÎÊð¨¢æ¿é

¬âó£Ì§«Êéæ¤È§¾´A³çɧ¿ãéCÜÅàAÉ`«oµÄ¢éBêûAl¨ÉÚðü¯éÆAÙñÌèÙÄÁ½Ì÷ÌÉÊÀIÈ`ʪFßçêé©

u·òvi¶}jÆ¢¤ìiÅ·BQ.T~P.XÆ¢¤åæÊÌÙÆñÇS̪·òªìÉÈÁĬêégäÆA¯¶æ¤Èp^[ð¥ñÅ¢éA»Ì¬êÉæÁÄNI³ê½â̶lÌ`ÊÌ}`G[É¢íêÄ¢ÄA»Ìp^[̽ª©éÒÉi¦©¯éæ¤É³|µÄéÌÅ·B¶ÂÍAæÊÌÉ¢éñlÌwÍA»Ì§ÌFÆüÍÌ⧪½FÅ`©êÄ¢éÌÅ·ªAlÌÌAeÌ`«ûÈÇÍâÌAeƯ¶æ¤É`©êÄ¢ÄAÞµëâ§ÌûªFÌ´¶ªÄAw̶ݴÍâƯ©AâÌûª¢ÌÅ·Bg¶¢ÎéØÍʶð»ÌÜÜîɵ½àÌÅA×ÜÅãk§É`«ÜêÄ¢éBâêÍ ç©¶ß

»ÈÇÅÊð¯½ãÅÊFµA²Â²Âµ½¿´ðÄ»B

Ì\»ÅÍAÎÊð¨¢æ¿é

¬âó£Ì§«Êéæ¤È§¾´A³çɧ¿ãéCÜÅàAÉ`«oµÄ¢éBêûAl¨ÉÚðü¯éÆAÙñÌèÙÄÁ½Ì÷ÌÉÊÀIÈ`ʪFßçêé© AüèÌiÙÇÍOê³êĢȢBÞµël®»³ê½çe\»ÍåaGâÃTGæÉʶéàÌÅ éBhÆ¢¤ðઠèÜ·ªAlÔð¨ÌƵÄAâƯAàµÍâÙDz³êÈ¢Å

̬êðÕÁÄgäðN±·àÌƵĵíêÄ¢éÆv¢Ü·B¾©çAlÔIÈ\îÆ©A»Ì\îð¶ÞàÊÌæ¤ÈàÌÍA±ÌêÍKvªÈ¢B»¤¢¤lÔÌ`«ûðµæ¤ÆµÄ¢éB»¤¢¤ìiÅ éÆv¢Ü·BÆ¢¤æèàA±ÌìiÅ`©êÄ¢éÌÍAlÔÆ©©RÆ©¢¤ÎÛ¨ÅÍÈÄA

̬êââÌ`ªÂè¾·gäÌp^[Å·BRÌìiÍAÅÉ©½uslvªcÌ\}Ìp^[Å Á½æ¤ÉAæÊ\¬ðÝvµÄ¢Æ¢¤±Æª`±ÆÌdvÈvfÅ ÁÄAlÔÆ©iÆ©¨Æ¢Á½àÌÍA»Ì\¬Ì½ßÌfÞŵ©È¢B»êÍìiðʶÄêѵĢéæ¤Év¢Ü·B

AüèÌiÙÇÍOê³êĢȢBÞµël®»³ê½çe\»ÍåaGâÃTGæÉʶéàÌÅ éBhÆ¢¤ðઠèÜ·ªAlÔð¨ÌƵÄAâƯAàµÍâÙDz³êÈ¢Å

̬êðÕÁÄgäðN±·àÌƵĵíêÄ¢éÆv¢Ü·B¾©çAlÔIÈ\îÆ©A»Ì\îð¶ÞàÊÌæ¤ÈàÌÍA±ÌêÍKvªÈ¢B»¤¢¤lÔÌ`«ûðµæ¤ÆµÄ¢éB»¤¢¤ìiÅ éÆv¢Ü·BÆ¢¤æèàA±ÌìiÅ`©êÄ¢éÌÍAlÔÆ©©RÆ©¢¤ÎÛ¨ÅÍÈÄA

̬êââÌ`ªÂè¾·gäÌp^[Å·BRÌìiÍAÅÉ©½uslvªcÌ\}Ìp^[Å Á½æ¤ÉAæÊ\¬ðÝvµÄ¢Æ¢¤±Æª`±ÆÌdvÈvfÅ ÁÄAlÔÆ©iÆ©¨Æ¢Á½àÌÍA»Ì\¬Ì½ßÌfÞŵ©È¢B»êÍìiðʶÄêѵĢéæ¤Év¢Ü·B

uFBviEã}jÆ¢¤ìiÅÍAñl̪³ÊÆ¡ü«ÉÈÁÄA©FÆFÌàñØð

Ä¢ÄAlÆ¢¤p^[ðñlÉ`«ª¯Ä¢éA»¤¢¤\¬ÅæÊðìÁĢܷB»µÄwiÍȪ³êÄA±Ìl¨Ìp^[µ©æÊÉÍ èܹñB±Ììi^CgÍuFBvÆÈÁĢܷªAñlÌÖWÆ©AÝ¢ÉǤ¢¤ÊuÖWÉ éÌ©A»à»àñlÍüððíµ½èàµÄ¢È¢ÌŪ©çÈ¢B»¤¢¤àÌðØèÌÄÄ¢éƾÁÄࢢÆv¢Ü·B±êÍA]ðÆéÆ¢¤ÌÅÍÈÄAp^[ÈOÍ]vÈvfƵÄÌÄÄ¢éÆl¦çêÜ·B

T|QDS[MÆÌoï¢iPXSTN`PXUONãj

±ÌS[MÆÌoï¢Æ¢¤ÌÍW¦Ìà¾ÅÍS[MÌ`LðÇñÅ´®µ½Æ¢¤±ÆÈÌÅAZ@Æ©èÞÆ©GæÌÊÅ̼ÚIÈe¿ÅÍȢ絢ÌųµÄࢢÆv¢Ü·B½¾Al¨Ì`«ûâæÊÌAÌÁØèƵ½½ÊIÈƱëÍS[MÆÄ¢éÆ±ëª éÆv¦ÎA»¤©¦ÄévfÍ éÆv¢Ü·B

±ÌS[MÆÌoï¢Æ¢¤ÌÍW¦Ìà¾ÅÍS[MÌ`LðÇñÅ´®µ½Æ¢¤±ÆÈÌÅAZ@Æ©èÞÆ©GæÌÊÅ̼ÚIÈe¿ÅÍȢ絢ÌųµÄࢢÆv¢Ü·B½¾Al¨Ì`«ûâæÊÌAÌÁØèƵ½½ÊIÈƱëÍS[MÆÄ¢éÆ±ëª éÆv¦ÎA»¤©¦ÄévfÍ éÆv¢Ü·B

uºvi¶}jÆ¢¤ìiÅ·BñlÌwÅ·ªAOÌR[i[Å©½u·òvÆä×Ä©éÆAu·òvÌl¨É Á½¨ÌƵÄ̴̧ÆA»êð¶ñÅ¢éAeÌ\»ÍpðÁµ½æ¤ÅAmbyƵ½hèGÌæ¤ÈÊFÉÈÁĢܷB»êªÛ¥IÉ\íêÄ¢é̪AE¤Ì¼gðN±µÄ¢é«ÌÉ©¯çê½¢èÊ®¢Ì`«ûÅ·BÜéÅ«ÌgÌðÌƱëÅóÅØ裵ĵܤ©Ìæ¤ÉÈÁĢܷBêAgÌÌüÉÁÄèÊ®¢ª©¯çêÄ¢éÉÍÈÁĢܷªAwiÌÆèÊ®¢Ìª¯¶æ¤Émb yƵ½hèûÉÈÁÄ¢ÄAÜéÅìi^CgÌuºvÆ¢¤óÔÉñlÌ«ª¢éÆ¢¤æÊ©çAñlÌ«ÈOÌàÌÍØ貢ĵÜÁÄA»ÌãÍÈÁĵÜÁÄ¢éB»ñÈ´¶Å·BÞµëA±ÌìiÅÍA±ÌØ販ê½óȪAhçêĢ骪ÀÍjSÅAñlÌ«ÍA»Ìóðìèo·½ßɽªÈ¯êÎÈçÈ¢ÌÅAÂÜèAó»ÌàÌð`ÆÍÅ«È¢ÌÅAóð`½ßÌAó̽ΨƵÄÖXIÉ»±É`©ê½A¢íÎwiÌæ¤ÈàÌÅA»êä¦ÉóÈãÉÚ§ÁÄÍ¢¯È¢A»±ÅÌÁØèƵ½hèGÌæ¤ÈàÌÆÈÁÄ¢éBRA¶Ý´Æ©A§Ì´ÈÇÍ]vÈàÌÆÈéÆ¢¤í¯Å·B»¤l¦éÆARÆ¢¤æÆÌìiÍAæÊÌ\¬ðÂé±Æ̽ßÉA¸¦Ä`©È¢Æ¢¤±ÆªñíÉdvÅA»êª±ÌæÆÌÁ¥ðìÁÄ¢éÌ©àµêÈ¢Æv¤ÌÅ·BÂÜèA±Ìlͽð`¢Ä¢éÌ©AÆ¢¤ÆÈãɽð`©È¢©ÌûªdvÈæÆÆ¢¤±ÆÅ·B±ÌuºvÌp^[ÍAãNÌu¢ÝÌ évÈÇÌìiÉAÈÁÄ¢Æv¢Ü·B

yƵ½hèûÉÈÁÄ¢ÄAÜéÅìi^CgÌuºvÆ¢¤óÔÉñlÌ«ª¢éÆ¢¤æÊ©çAñlÌ«ÈOÌàÌÍØ貢ĵÜÁÄA»ÌãÍÈÁĵÜÁÄ¢éB»ñÈ´¶Å·BÞµëA±ÌìiÅÍA±ÌØ販ê½óȪAhçêĢ骪ÀÍjSÅAñlÌ«ÍA»Ìóðìèo·½ßɽªÈ¯êÎÈçÈ¢ÌÅAÂÜèAó»ÌàÌð`ÆÍÅ«È¢ÌÅAóð`½ßÌAó̽ΨƵÄÖXIÉ»±É`©ê½A¢íÎwiÌæ¤ÈàÌÅA»êä¦ÉóÈãÉÚ§ÁÄÍ¢¯È¢A»±ÅÌÁØèƵ½hèGÌæ¤ÈàÌÆÈÁÄ¢éBRA¶Ý´Æ©A§Ì´ÈÇÍ]vÈàÌÆÈéÆ¢¤í¯Å·B»¤l¦éÆARÆ¢¤æÆÌìiÍAæÊÌ\¬ðÂé±Æ̽ßÉA¸¦Ä`©È¢Æ¢¤±ÆªñíÉdvÅA»êª±ÌæÆÌÁ¥ðìÁÄ¢éÌ©àµêÈ¢Æv¤ÌÅ·BÂÜèA±Ìlͽð`¢Ä¢éÌ©AÆ¢¤ÆÈãɽð`©È¢©ÌûªdvÈæÆÆ¢¤±ÆÅ·B±ÌuºvÌp^[ÍAãNÌu¢ÝÌ évÈÇÌìiÉAÈÁÄ¢Æv¢Ü·B

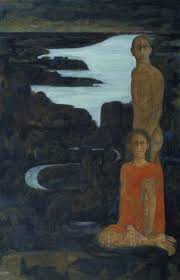

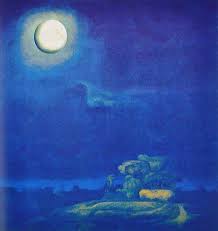

uviE}jÆ¢¤ìiÅ·B±ÌìiÌÌçð©Ä¢éÆAS[MÆ¢¤æèÍfBA[jÌ`Ì çÉÄ¢éÆv¦Ä«Ü·B±ÌìiÅÍAwiÌO[ÆÌÌ©FA»µÄEºÌLÌÆ¢Á½AÊF³êP»³ê½ÊÌ\¬ªA±ÌìiÌå«ÈÁ¥¾Æv¢Ü·BÆÉAO[ªø«§ÁÄ¢ÄAR@ÎÌgÁÄ¢½[¢O[ðví¹éʪèÉÌæ¤ÉæÊð¢ÁÄ¢ÄA»±ÉANZgðÁ¦éæ¤ÉL̪z³êAóÛðaç°éæ¤ÉÌW¢©FªøÊIÉgíêÄ¢éBÌçÉ\îÍÈAÚÍóÉhçêĢܷBuºàvi¶}jÆ¢¤ìiÉÈéÆAñlÌÌÌNâ©ÈÔÆ©FðSɵÄAÓ½èÌüÍ̺ą̀ªF̽ÊÉÒ³³êéæ¤ÉÈÁÄAæÊS̪FÊÅ\¬³êÄ¢éÆ¢¤AÜéÅJfBXL[ÌúÌÛæð`«nßé¼OÌìiÉæ¤ÉÈÁĢܷB±Ì_Å¢¤ÌÍACª¢Ì©àµêܹñªA¨»çARÆ¢¤æÆÍA©gÌ¿ÈÌ©ú{æÆ¢¤ÌªàÆàÆ»¤¢¤àÌÈÌ©ÍÊÉ[¢ÄAlÔð`Æ¢¤Æ«ÉAÂlÌÁÄ¢é´îÆ©¸_IÈàÊÆ¢Á½àÌðPÆÉA¼ÚIÉ`Æ¢¤ûüðIð·é±Æ͵ȩÁ½Æv¢Ü·BʽµÄAlÔÉÍ»¤¢¤à̪LéÌ©Æ¢¤±ÆÍÊɵÄA»êð`±Æ͵ȢBÅÍARªlÔð`êÉÍAǤµ½©Æ¢¤ÆAlÔƽàÌ©ÌÖWð`Æ¢¤±ÆAÂÜèAàÊÅÍÈAOÊð`±ÆÉOµ½Æ¾¦éÆv¢Ü·B»µÄAOÊƵÄÖW«É¨¢Ä`Æ¢

çÉÄ¢éÆv¦Ä«Ü·B±ÌìiÅÍAwiÌO[ÆÌÌ©FA»µÄEºÌLÌÆ¢Á½AÊF³êP»³ê½ÊÌ\¬ªA±ÌìiÌå«ÈÁ¥¾Æv¢Ü·BÆÉAO[ªø«§ÁÄ¢ÄAR@ÎÌgÁÄ¢½[¢O[ðví¹éʪèÉÌæ¤ÉæÊð¢ÁÄ¢ÄA»±ÉANZgðÁ¦éæ¤ÉL̪z³êAóÛðaç°éæ¤ÉÌW¢©FªøÊIÉgíêÄ¢éBÌçÉ\îÍÈAÚÍóÉhçêĢܷBuºàvi¶}jÆ¢¤ìiÉÈéÆAñlÌÌÌNâ©ÈÔÆ©FðSɵÄAÓ½èÌüÍ̺ą̀ªF̽ÊÉÒ³³êéæ¤ÉÈÁÄAæÊS̪FÊÅ\¬³êÄ¢éÆ¢¤AÜéÅJfBXL[ÌúÌÛæð`«nßé¼OÌìiÉæ¤ÉÈÁĢܷB±Ì_Å¢¤ÌÍACª¢Ì©àµêܹñªA¨»çARÆ¢¤æÆÍA©gÌ¿ÈÌ©ú{æÆ¢¤ÌªàÆàÆ»¤¢¤àÌÈÌ©ÍÊÉ[¢ÄAlÔð`Æ¢¤Æ«ÉAÂlÌÁÄ¢é´îÆ©¸_IÈàÊÆ¢Á½àÌðPÆÉA¼ÚIÉ`Æ¢¤ûüðIð·é±Æ͵ȩÁ½Æv¢Ü·BʽµÄAlÔÉÍ»¤¢¤à̪LéÌ©Æ¢¤±ÆÍÊɵÄA»êð`±Æ͵ȢBÅÍARªlÔð`êÉÍAǤµ½©Æ¢¤ÆAlÔƽàÌ©ÌÖWð`Æ¢¤±ÆAÂÜèAàÊÅÍÈAOÊð`±ÆÉOµ½Æ¾¦éÆv¢Ü·B»µÄAOÊƵÄÖW«É¨¢Ä`Æ¢ ¤_ÅAlÔÌ`«ûðǵĢB»ÌN_ÆÈÁÄ¢é̪A±±Å©Ä¢éAmbyµ½wiðø«§Äé½ßÉAæÊÅ@\µÄ¢élÌpÅ·B

¤_ÅAlÔÌ`«ûðǵĢB»ÌN_ÆÈÁÄ¢é̪A±±Å©Ä¢éAmbyµ½wiðø«§Äé½ßÉAæÊÅ@\µÄ¢élÌpÅ·B

uoRviE}jÆ¢¤ìiÍî²ÆÈÁÄ¢éÂÌæ~²ÆANZgÅ}ü³ê½ÔªNóÈìiÅ·BìvãÌæÆEÀ²ÌuoRßÞ}vÆ¢¤UNÔÉí½éRÅÌêsÌÉA»Ì³v³ÉCt«A^ÌåèðßÄRðoéßÞÌpð`¢½ìiÉG³êÄ`¢½Æ¢¤±ÆÅ·ªAÉÍSÖA«ªª©èܹñB±ÌúARÍlXÈ^CvÌìiðsöë·éæ¤É`¢Ä¢½Ì©àµêܹñBæÊÍl¨ðSɦ½FÊÉæéVvÈ\¬©çASÌÈ¢Aæè¡GÅdwIÈ\¬ÖÆWJµÜµ½BFÊÉæé½ÊIÈ\»ÆÍÅÁÄÏíÁÄA¤IÈÊò«ðõ¦½l¨QÍAÎpŤðìÁÄfbTµA\zðdËA²Â²ÂƵ½âêðví¹éÛIÈiðÂè¾·B»êÍSÌàÊðeµ½àÌÅAì×Ƶ½æÊ©çÍARÌÀ¢âêµÝð©éÒÉAz³¹éøÊð¶Ýo·AÆðà³êĢܵ½B±ÌOÌìiªJfBXL[ÌúÌFÊIÈÛìiðv¢N±³¹éÌÉεÄA±ÌìiÍÞµëWW

EI[ÉÄ¢éÆvÁ½èµÜ·BÉÍAðàÌàÊ«Æ¢¤æèàAæÊÌl¨Ì¼èðí¹½k^ð Ôµ½`ªA±Ìl¨Ì¡çà»Ìp^[¾µA¶ãÌwik^Ìg¹ÉÈÁÄ¢éµAÆ¢¤æ¤ÉAæÊS̪k^̽ÍlÌæ¤É\¬³êÄ¢éB»Ìp^[ÉÁÄAFÊÌî²ÆÈÁÄ¢éÂÌæ~²ª\¬³êÄ ¢éB»¤¢¤æÊÅ·BÉÍAlXÈÂÅk^ªÍlÌæ¤É½³êÄ¢éAÆ¢¤ìiÉ©¦Ü·B

¢éB»¤¢¤æÊÅ·BÉÍAlXÈÂÅk^ªÍlÌæ¤É½³êÄ¢éAÆ¢¤ìiÉ©¦Ü·B

uâuvi¶}jÆ¢¤ìiÍAæÊSŪ²³ê½ìiÅ·BuoRvâ±Ììi̱ë©çÈÌŵ天AÂÆ¢¤F¾¯Å£©êéìiÉÈÁÄéAÆv¢Ü·B[¢ÂÆ¢¤F»ÌàÌðRª©µ½Æ¢¤±ÆA»µÄA»ê¾¯ÅÍÈÄAOf[Vðש¯ĢÄA»ÌOf[VÅéÌið`¢Ä¢éÆ¢¤\¬Å©¹Ä¢éB»êÉÎÆIÉA»Ì©çS«ãªÁĪ§ÌIÅA¢wi̽ÊIÈƱëÆÍÊÌìiÅ é©Ìæ¤ÉÈÁÄ¢é̪ڧÁÄ¢éAÆ¢¤ìiÅ éÆv¢Ü·B

uÔviEº}jÆ¢¤ìiÅ·BÂðî²Æµ½ìiΩè©Ä¢éæ¤È´¶Å·ªA±ÌÂÆ¢¤FÌg¢ûâA±ÌìiÌwiÉ ér`Ìì̬êÍAÅÉ©½uslvÌwiÌì̬êƯ¶æ¤Å·µAuoRvÌk^Éèðí¹½p^[ªJèÔ³êéÌƤʵĢéæ¤ÈÆ±ëª éÆ¢¤±ÆB»¤¢¤\¬ÌÉA±ÌìiÅÍÔª`©êÄ¢éÆ¢¤±ÆAµ©àæÊÌÅÍȶÉñÁÄ¢éB±êçÌìið§ìµÄ¢é±ë©çARÍ© ģìp^[ð©ÝͶßÄA»êªR©gÌÚÉàtB[hobNµnß½ÌÅÍÈ¢©BRÌìiÍ©½ÜÜðʶƷéÆ¢¤ìiÅÍÈ¢Æv¢Ü·ªA»êÅàA±Ì±ëÉÈéÆARÉÍA±Ìæ¤É©¦Ä¢½Æ¢¤´¶ªµÄ«Ü·B»êÍAlÅàÅàÔÅàA»ê©ÌðƧµ½¶ÝƵĩȢBlÅ êÎAêlÌl¨ÆµÄ¸_Æ©´îÆ¢Á½àʪ ÁÄAÇÁµèƵ½¶Ý´ª éÆ¢¤¨¦ûÅÍÈÄAüÍÌ«ÆÖWµÄ¢éß_Ìæ¤ÈàÌB»ê¾©çlÅ êÎàÊâdÊͳpÅA¼ÆÖWµÄ¢é\ÊAàÁÆ¢¤Æ§GèÌæ¤È¶ÝƵĨ¦éB¾©ç¸ÁµèƵ½¶Ý´Í¢çÈ¢í¯Å·B»êä¦ÉpÁÄAú{æÅl¨ð`¢½ìiªÊÈÄAülæÆ¢¤Ìª ÁÄàA»êÍülÆ¢¤LðüÁ½æ¤É§ìµÄ¢é¾¯ÅlÔð`¢Ä¢éÆÍv¦È¢µAðjæðݽìiÅͬàÌ}GƵÄÍ¢¢Ì¾¯ÇEEÆ¢Á½ìiΩèÅA»êçÍyb^RÉÈÁÄ¢éÆv¢Ü·B»êªARÌìiÅÍA»Ì±ÆðtèÉÆÁÄAàÆàÆlÔÆÍA»¤¢¤¶Ý´ÈÇÈ¢à̾Ƣ¤ûüÅA»êð|WeBuÉ`¢Ä¢éæ¤ÉA»êª±êçÌìi©çAR©gÌlð©Ä¢éÚª»¤¢¤©ûð·éæ¤ÉÈÁÄ«½Æv¦éÌÅ·B±êÍAÅÉøpµ½WïÌåÃÒ ¢³ÂÆͳ½ÎÌRìiÉηéóÛ©àµêܹñªB

ģìp^[ð©ÝͶßÄA»êªR©gÌÚÉàtB[hobNµnß½ÌÅÍÈ¢©BRÌìiÍ©½ÜÜðʶƷéÆ¢¤ìiÅÍÈ¢Æv¢Ü·ªA»êÅàA±Ì±ëÉÈéÆARÉÍA±Ìæ¤É©¦Ä¢½Æ¢¤´¶ªµÄ«Ü·B»êÍAlÅàÅàÔÅàA»ê©ÌðƧµ½¶ÝƵĩȢBlÅ êÎAêlÌl¨ÆµÄ¸_Æ©´îÆ¢Á½àʪ ÁÄAÇÁµèƵ½¶Ý´ª éÆ¢¤¨¦ûÅÍÈÄAüÍÌ«ÆÖWµÄ¢éß_Ìæ¤ÈàÌB»ê¾©çlÅ êÎàÊâdÊͳpÅA¼ÆÖWµÄ¢é\ÊAàÁÆ¢¤Æ§GèÌæ¤È¶ÝƵĨ¦éB¾©ç¸ÁµèƵ½¶Ý´Í¢çÈ¢í¯Å·B»êä¦ÉpÁÄAú{æÅl¨ð`¢½ìiªÊÈÄAülæÆ¢¤Ìª ÁÄàA»êÍülÆ¢¤LðüÁ½æ¤É§ìµÄ¢é¾¯ÅlÔð`¢Ä¢éÆÍv¦È¢µAðjæðݽìiÅͬàÌ}GƵÄÍ¢¢Ì¾¯ÇEEÆ¢Á½ìiΩèÅA»êçÍyb^RÉÈÁÄ¢éÆv¢Ü·B»êªARÌìiÅÍA»Ì±ÆðtèÉÆÁÄAàÆàÆlÔÆÍA»¤¢¤¶Ý´ÈÇÈ¢à̾Ƣ¤ûüÅA»êð|WeBuÉ`¢Ä¢éæ¤ÉA»êª±êçÌìi©çAR©gÌlð©Ä¢éÚª»¤¢¤©ûð·éæ¤ÉÈÁÄ«½Æv¦éÌÅ·B±êÍAÅÉøpµ½WïÌåÃÒ ¢³ÂÆͳ½ÎÌRìiÉηéóÛ©àµêܹñªB

T|RDlÔ¸_ÌTiPXVONã`PXXONãO¼j

±ÌR[i[ªlÔ¸_ÌTÆ¢¤¼OÉÈÁĢܷªAÉÍA³¼ÈƱëÅA»¤¢¤Xg[[ðz³¹évfðìiÌæÊÉɩ¯é±ÆÍūܹñŵ½BÖXIÉ檷éÚÌæ¤ÈàÌƵÄͧÄðgÁĢܷªAÍÌ^CgÉÍAÓ¡ð´¶Ä¢È¢±ÆðͶßɱÆíÁĨ«Ü·B

±ÌR[i[ªlÔ¸_ÌTÆ¢¤¼OÉÈÁĢܷªAÉÍA³¼ÈƱëÅA»¤¢¤Xg[[ðz³¹évfðìiÌæÊÉɩ¯é±ÆÍūܹñŵ½BÖXIÉ檷éÚÌæ¤ÈàÌƵÄͧÄðgÁĢܷªAÍÌ^CgÉÍAÓ¡ð´¶Ä¢È¢±ÆðͶßɱÆíÁĨ«Ü·B

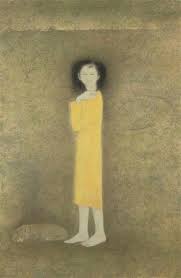

u龯Ìvi¶}jÆ¢¤ìiÅ·B«ªe[uÉËÁµÄ°ÁÄ¢éƱëð`¢Ä¢éƾ¦éÌŵ天B«Ì¡·ÌÈ~`ÌçðSɵĻ±©ÉEñèÌæ¤É¢¯ÌѪÈ~̶è©çãðñÁÄE¤©çºÉ¿éB»êÆArÌæ¤É«ÌEèªÈ~̶¤©çºñèÅ¿Ä¢é¯ÌÑÌèOÉéB»¤·éÆAçÌÈ~ðSƵÄA¯ÌÑÆEèÆÅEñèÌQª«ðìÁĢܷBêûA«ªËÁµÄ¢ée[uÍA«Ìçâ±Ì«ÌQª«ÌO`ÌÈ~Ư¶È~Å·BÂÜèAæÊÉÍå«ÈÈ~ªñÂdÈÁÄA«ÌÈ~ÍASÉÈ~ª éQðÂÁÄ¢éBܽe[uÉæÁÄ¢éÔrͺªÛcçñÅ¢ÄA»Ì\ÊÉ`©êÄ¢éiÌæ¤ÈÍlªQª«Ìæ¤É੦ܷB»µÄAÔrɯçêÄ¢éoÌÔÍQª«Å·B±Ìæ¤ÉA±ÌìiÌæÊÍÈ~ÆQª«ªdwIÉ\¬³êÄ¢ÄA«Í»Ì\¬É·ÁÛèn}ÁĢܷB»µ ÄA±Ììi̱ë©çRÍ_`Ìæ¤ÉµÄGÌïð·èã°ÄhèdËé±ÆðµÜ·BûGÌ}`G[Ìæ¤ÈàÌÅ·B»êÍA±ÌìiÅàe[uÌ\ʪ»¤ÈÁÄ¢ÄA{Å êÎ\ÊÍç©Å é͸ªA»êÉæÁÄʪ¶ÜêÄ¢ÄA»êª¢e[uÉScScµ½¿´ð^¦AËÁµÄ¢é«ÌçðAç©Å_ç©©¹Ä¢Ü·B±ÌæÊð©ÄÌóÛÍA±Ì«ÍÈ~âQÅ\íêÄ¢éÖWæÁÄæÊÌÈ©Én}ÁÄ¢éA»ÌpÅ·B½¾A»êÜÅÌìiÆá¤ÌÍA±ÌæÊÌQâÈ~Ìp^[ÍAá¦Îu·òvÌgÌæ¤ÉæÊÌOÊÉ\íêÄ͢ȢƢ¤±ÆÅ·B±êÉæÁÄA\¬»Ìà̪æÊÌoƵÄæÊðã詹éæ¤É@\µÄ«Ä¢éB»êÅAÎIÉ«Ìpª]CðàÁÄ\íêÄéæ¤É©¦éæ¤ÉÈÁ½Æv¢Ü·B

ÄA±Ììi̱ë©çRÍ_`Ìæ¤ÉµÄGÌïð·èã°ÄhèdËé±ÆðµÜ·BûGÌ}`G[Ìæ¤ÈàÌÅ·B»êÍA±ÌìiÅàe[uÌ\ʪ»¤ÈÁÄ¢ÄA{Å êÎ\ÊÍç©Å é͸ªA»êÉæÁÄʪ¶ÜêÄ¢ÄA»êª¢e[uÉScScµ½¿´ð^¦AËÁµÄ¢é«ÌçðAç©Å_ç©©¹Ä¢Ü·B±ÌæÊð©ÄÌóÛÍA±Ì«ÍÈ~âQÅ\íêÄ¢éÖWæÁÄæÊÌÈ©Én}ÁÄ¢éA»ÌpÅ·B½¾A»êÜÅÌìiÆá¤ÌÍA±ÌæÊÌQâÈ~Ìp^[ÍAá¦Îu·òvÌgÌæ¤ÉæÊÌOÊÉ\íêÄ͢ȢƢ¤±ÆÅ·B±êÉæÁÄA\¬»Ìà̪æÊÌoƵÄæÊðã詹éæ¤É@\µÄ«Ä¢éB»êÅAÎIÉ«Ìpª]CðàÁÄ\íêÄéæ¤É©¦éæ¤ÉÈÁ½Æv¢Ü·B

u¢ÝÌ éviE}jÆ¢¤ìiÅ·Bu龯ÌvÌs«ûð³çÉißÄAÐÆÂÌ®¬`ÉߢàÌÆÈÁÄ¢éÆv¢Ü·BÅÌæ¤ ÈwiÌÉ¢Ýð̼©¹½êlÌ«ÌçÆ辯ª©ÔBðî²Æµ½÷ÈFÊÉAÆÉOwA[Ì¢¯Æ¢hXªn¯ñŵÜÁÄ¢éæ¤ÈpÍAsvcÈÈÜ¢ÉÈÁĢܷB¨»çA±Ììið§ìµÄ¢édSÍ«ÅÍÈAwiÌ̪ÌÙ¤¾Á½ÌÅÍÈ¢©Æv¢Ü·Bu龯Ìv̱ë©çRª½p·éæ¤ÉÈÁ½_`ÌGÌïÌ}`G[Ìæ¤ÈÊÅAAeÆOf[VAƵħGè̽ÊÈÏ»ðæÊÉÂÁÄ¢ÁÄAɽwIÈ[ÝðìèoµÄ¢Ü·B¼ûÅAæÊÌSªÌhècµÌæ¤ÈóÉÈÁÄ¢ÄAtÉ»ÌóÆ¢¤óªlÌ`ª©ÑãªÁÄéB»ÌlÌ`ÍAçÍ\Ê©§Ìæ¤É³\îÅAÆÉÚÍëɪó¢Ä¢éæ¤Å·B»êªA©¦ÁÄ_éIȵÍCð©éÒÉóÛt¯éàÌÆÈÁĢܷBl¨ÆµÄ̶ݴͨæ»È¢AttÆ©ñÅ¢éæ¤Å·Bµ©µA»¤¢¤ÀÌÌȳª]Cð¶ñŢܷBÂlIÉÍL³vÌ`[bp¢Ì«ðzí¹Ü·B±ÌãÉ©Ä¢«Ü·ªARÌl¨æÍPÆÌl¨ÅÈlÌQð`æ¤ÉÈÁÄ¢«Ü·B»êͨ»çARªAl¨ÌÂÌÆ©PÌÅÍÈAÖWÆ¢¤ÀÌÌÈ¢àÌAóÈàÌÌûÉAlÔÆ¢¤àÌðA¸¦Ä¾¦ÎlÔ̶ÝÌ{¿ð©Ä¢½Æv¦é©çÅ·B±êÍA`LIÈÀÅÍÈÄARÌìiÌæÊ©çzµ½±ÆÅ·B»êªAQÅÍÈÄAêlÌl¨ðµÁ½êÉÍA±¤Èé¼ÍÈ¢¾ë¤Æ¢¤ÌªA±Ìu¢ÝÌ évÆ¢¤ìiÅ·B]ÁÄA±ÌìiÉÀñÅW¦³êÄ¢½uvi¶}jÆ¢¤ìiÍA±ÌWïÌ|X^[ÅàgíêĢܵ½ªAÉÍA ÜèpbƵȢìiŵ½B

ÈwiÌÉ¢Ýð̼©¹½êlÌ«ÌçÆ辯ª©ÔBðî²Æµ½÷ÈFÊÉAÆÉOwA[Ì¢¯Æ¢hXªn¯ñŵÜÁÄ¢éæ¤ÈpÍAsvcÈÈÜ¢ÉÈÁĢܷB¨»çA±Ììið§ìµÄ¢édSÍ«ÅÍÈAwiÌ̪ÌÙ¤¾Á½ÌÅÍÈ¢©Æv¢Ü·Bu龯Ìv̱ë©çRª½p·éæ¤ÉÈÁ½_`ÌGÌïÌ}`G[Ìæ¤ÈÊÅAAeÆOf[VAƵħGè̽ÊÈÏ»ðæÊÉÂÁÄ¢ÁÄAɽwIÈ[ÝðìèoµÄ¢Ü·B¼ûÅAæÊÌSªÌhècµÌæ¤ÈóÉÈÁÄ¢ÄAtÉ»ÌóÆ¢¤óªlÌ`ª©ÑãªÁÄéB»ÌlÌ`ÍAçÍ\Ê©§Ìæ¤É³\îÅAÆÉÚÍëɪó¢Ä¢éæ¤Å·B»êªA©¦ÁÄ_éIȵÍCð©éÒÉóÛt¯éàÌÆÈÁĢܷBl¨ÆµÄ̶ݴͨæ»È¢AttÆ©ñÅ¢éæ¤Å·Bµ©µA»¤¢¤ÀÌÌȳª]Cð¶ñŢܷBÂlIÉÍL³vÌ`[bp¢Ì«ðzí¹Ü·B±ÌãÉ©Ä¢«Ü·ªARÌl¨æÍPÆÌl¨ÅÈlÌQð`æ¤ÉÈÁÄ¢«Ü·B»êͨ»çARªAl¨ÌÂÌÆ©PÌÅÍÈAÖWÆ¢¤ÀÌÌÈ¢àÌAóÈàÌÌûÉAlÔÆ¢¤àÌðA¸¦Ä¾¦ÎlÔ̶ÝÌ{¿ð©Ä¢½Æv¦é©çÅ·B±êÍA`LIÈÀÅÍÈÄARÌìiÌæÊ©çzµ½±ÆÅ·B»êªAQÅÍÈÄAêlÌl¨ðµÁ½êÉÍA±¤Èé¼ÍÈ¢¾ë¤Æ¢¤ÌªA±Ìu¢ÝÌ évÆ¢¤ìiÅ·B]ÁÄA±ÌìiÉÀñÅW¦³êÄ¢½uvi¶}jÆ¢¤ìiÍA±ÌWïÌ|X^[ÅàgíêĢܵ½ªAÉÍA ÜèpbƵȢìiŵ½B

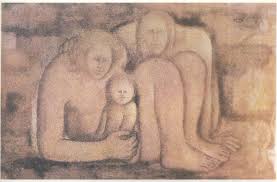

l¨ðQÅ`àÌƵÄARª½`¢½ÌªÆ°Æ¢¤èÞ¾Æv¢Ü·B»ÌÅúÌìiÅunviE}jÆ¢¤ìiª èÜ·BgVÃTå`ãÌsJ\ðví¹éæ¤ÈftH³ê½lÌ\»ÅAeqRlÌÌÍ^ñÛ̪ðSÉêÂÌé`ð\í·æ¤É\»³êÄ¢éBRÍujÆÆqÆ¢¤ÌÍAlÔÉÆÁÄêÂÌPÊÌæ¤Év¤vÆêÁÄ¢éªAܳɻêð¢`»µ½æ¤ÈeqªêÌÆÈÁÄ`©êÄ¢éBhÆðà³êĢܷB±ÌìiÉÍRlÌl¨ª`©êĢܷªA»ê¼êÌl¨ÉÍ«ªÈÄARlªêÉÈÁÄ¢éÖWªO`»³êÄ¢éA»êªl®»³ê½æ¤È|[YÅAÐÆÂÜÆÜèƵÄ`©êĢܷBµ©àA±ÌRlÌÜÆÜÁÄ¢éé`ªAwiÌÍlÈÌ©AÎiÌÇÌæ¤ÈÌ©ª©èܹñªA»êªé`Å\¬³êÄ¢éæ¤É³ÉAsK¥ÉÀñŢܷB»¤¢¤JèÔµÌÈ©ÉA±ÌeqÌ`ìÁÄ¢éé`ªæÊÌSÉ éB»¤¢¤\¬ÉÈÁĢܷB»Ì±Æ©çARÍeqÆ©Æ°Æ¢Á½l¨ÌWcÌÀÌÅÍÈÄA»ÌÖWª`¬·éO`Å éé`ªA±ÌìiÌSƵÄ`¢Ä¢½AÆÉÍ©¦Ü·BÏzðçµ·êÎARÍAl𻤢¤ÖWÆ¢¤àÌƵÄAé`É©¦Ä¢½ÌÅÍÈ¢©A»êð©½ÜÜ`¢½A»Ìæ¤ÉÉÍv¦Ü·BägIȾ¢ûÅ·ªB

l¨ðQÅ`àÌƵÄARª½`¢½ÌªÆ°Æ¢¤èÞ¾Æv¢Ü·B»ÌÅúÌìiÅunviE}jÆ¢¤ìiª èÜ·BgVÃTå`ãÌsJ\ðví¹éæ¤ÈftH³ê½lÌ\»ÅAeqRlÌÌÍ^ñÛ̪ðSÉêÂÌé`ð\í·æ¤É\»³êÄ¢éBRÍujÆÆqÆ¢¤ÌÍAlÔÉÆÁÄêÂÌPÊÌæ¤Év¤vÆêÁÄ¢éªAܳɻêð¢`»µ½æ¤ÈeqªêÌÆÈÁÄ`©êÄ¢éBhÆðà³êĢܷB±ÌìiÉÍRlÌl¨ª`©êĢܷªA»ê¼êÌl¨ÉÍ«ªÈÄARlªêÉÈÁÄ¢éÖWªO`»³êÄ¢éA»êªl®»³ê½æ¤È|[YÅAÐÆÂÜÆÜèƵÄ`©êĢܷBµ©àA±ÌRlÌÜÆÜÁÄ¢éé`ªAwiÌÍlÈÌ©AÎiÌÇÌæ¤ÈÌ©ª©èܹñªA»êªé`Å\¬³êÄ¢éæ¤É³ÉAsK¥ÉÀñŢܷB»¤¢¤JèÔµÌÈ©ÉA±ÌeqÌ`ìÁÄ¢éé`ªæÊÌSÉ éB»¤¢¤\¬ÉÈÁĢܷB»Ì±Æ©çARÍeqÆ©Æ°Æ¢Á½l¨ÌWcÌÀÌÅÍÈÄA»ÌÖWª`¬·éO`Å éé`ªA±ÌìiÌSƵÄ`¢Ä¢½AÆÉÍ©¦Ü·BÏzðçµ·êÎARÍAl𻤢¤ÖWÆ¢¤àÌƵÄAé`É©¦Ä¢½ÌÅÍÈ¢©A»êð©½ÜÜ`¢½A»Ìæ¤ÉÉÍv¦Ü·BägIȾ¢ûÅ·ªB

êûÅARÍlÔð©Ä¢½Æ¯¶ÚÅið©Ä¢Ü·BuCvi¶}jÆ¢¤ìiÅ·BJXp[E_BbhEt[hqÌuCÓÌmµvâuXÌCvðzí¹éìiÅ·Bú{æÌl¨æâԹ檨êÌ}G»ÌàÌÌæ¤ÉAà̪½èðrW

AÅÄ»µæ¤Æ·éÒÅ éÌÉεÄARÍìiæʪA»±©ç©éÒɨêðz³¹æ¤Æ·éàÌð`±¤Æµ½B»êªRÌìiÌAYðȵĢéÌÅÍÈ¢©Æv¢Ü·B»Ì_ÅAiæÅ ë¤A±Ììiªt[hqÉʶéÆ±ëª éÌÅÍÈ¢©AÆv¤ÌÅ·Bt[hqÌuCÓÌmµvÅÍå«ÈæÊÉLªéÃdêµ¢óÆCªä©mÆLªÁÄ¢éÍɳ|³êÄA»êªhCckûÌCOÌÊÀIÈiðÊÀIÉ`¢Ä¢é̪ª©èÜ·B»Ìå«ÈæÊÌèO¶É¬³mµçµ«l¨ª|cÆAµ©àãpÅ`©êĢܷB»Ì¨Ì\î𤩪¢mé±ÆªÅ«¸A©éÒÍǤµ½Ì¾ë¤©ÆzÍð~«§ÄçêÜ·BRÌìiÍA»Ìt[hqæèàA¸ÁÆfÁCÈ¢B½µ©É

½üªæÊÌ^ñÉê{ø©êÄ¢ÄCÅ é±Æͪ©èÜ·Bµ©µA»êÈOÍF²ÍĢܷªt[hqÌÊÀIÈ`«ûÆͳ½ÎÅAÛIÆ¢ÁÄࢢAt[hqÉÍ Á½ÝÍÈÄACÌgÈÇàש`©êÄ¢éí¯ÅÍ èܹñBæÊêʪO[ÉhçêÄ¢ÄA»ÌO

êûÅARÍlÔð©Ä¢½Æ¯¶ÚÅið©Ä¢Ü·BuCvi¶}jÆ¢¤ìiÅ·BJXp[E_BbhEt[hqÌuCÓÌmµvâuXÌCvðzí¹éìiÅ·Bú{æÌl¨æâԹ檨êÌ}G»ÌàÌÌæ¤ÉAà̪½èðrW

AÅÄ»µæ¤Æ·éÒÅ éÌÉεÄARÍìiæʪA»±©ç©éÒɨêðz³¹æ¤Æ·éàÌð`±¤Æµ½B»êªRÌìiÌAYðȵĢéÌÅÍÈ¢©Æv¢Ü·B»Ì_ÅAiæÅ ë¤A±Ììiªt[hqÉʶéÆ±ëª éÌÅÍÈ¢©AÆv¤ÌÅ·Bt[hqÌuCÓÌmµvÅÍå«ÈæÊÉLªéÃdêµ¢óÆCªä©mÆLªÁÄ¢éÍɳ|³êÄA»êªhCckûÌCOÌÊÀIÈiðÊÀIÉ`¢Ä¢é̪ª©èÜ·B»Ìå«ÈæÊÌèO¶É¬³mµçµ«l¨ª|cÆAµ©àãpÅ`©êĢܷB»Ì¨Ì\î𤩪¢mé±ÆªÅ«¸A©éÒÍǤµ½Ì¾ë¤©ÆzÍð~«§ÄçêÜ·BRÌìiÍA»Ìt[hqæèàA¸ÁÆfÁCÈ¢B½µ©É

½üªæÊÌ^ñÉê{ø©êÄ¢ÄCÅ é±Æͪ©èÜ·Bµ©µA»êÈOÍF²ÍĢܷªt[hqÌÊÀIÈ`«ûÆͳ½ÎÅAÛIÆ¢ÁÄࢢAt[hqÉÍ Á½ÝÍÈÄACÌgÈÇàש`©êÄ¢éí¯ÅÍ èܹñBæÊêʪO[ÉhçêÄ¢ÄA»ÌO f[Vª_`ÅìçêÄ¢éB»ÌOf[VÉæÁÄp^[ é¢Í¶lÌæ¤ÉJèÔµª éæ¤ÉÍ©¦Ü·B»êªRÌìiÅ é±ÆÌ çíêŵ天B»êÍ×ÂɵÄA±±ÉÍACÅ é±Æªª©éæ¤È¨ñ©Í èܹñBµ©µACÅ é±ÆÍ©éÒÉz³¹Ä¢éA»êŪ©éE»¤¢¤ìiÉÈÁÄ¢éÆv¢Ü·B»±ÉRÌìiÌå«ÈÁ¥ª éÆv¢Ü·BOÉàGêܵ½ªAú{æÍAêÊÉṞÌìiÌæ¤ÉæÊêÊÉGÌïðhè½éæ¤È±ÆµÜ¹ñB]ÌüÈÇÆ¢¤¾¢ûðµÜ·ªA»êÍàÆàÆÌú{æªAÍ¢ÄÅGæƵÄFßçê¸H|iƵĵí꽱Ʃç઩éæ¤ÉA}GÆ©HíÌGÍlÆ¢Á½àÌƯ¶ÉµíêÄ¢½½ßÅA»±Å`©êÄ¢éÌÍA©Ä·®É½ª`©êÄ¢éÌ©ª©éàÌŵ½Bú{æÌæÊÅÍA»êª êÎæ¢AHíÌGÍlªHíÌSÌÊÉ`©êÄ¢éàÌÅÍÈÄA»ÌêÉ`©êÄ¢éÌƯ¶ÅAú{æàæÊSÉ`©êÄ¢éKvÍÈ©Á½B»êðAæÊSð©ÄA`©êĢȢƱëÉ]ð´¶éÆ¢¤ÌÍAãt¯ÌÙðƾ¦é©àµêܹñB»Ì`©êÄ¢éàÌ

f[Vª_`ÅìçêÄ¢éB»ÌOf[VÉæÁÄp^[ é¢Í¶lÌæ¤ÉJèÔµª éæ¤ÉÍ©¦Ü·B»êªRÌìiÅ é±ÆÌ çíêŵ天B»êÍ×ÂɵÄA±±ÉÍACÅ é±Æªª©éæ¤È¨ñ©Í èܹñBµ©µACÅ é±ÆÍ©éÒÉz³¹Ä¢éA»êŪ©éE»¤¢¤ìiÉÈÁÄ¢éÆv¢Ü·B»±ÉRÌìiÌå«ÈÁ¥ª éÆv¢Ü·BOÉàGêܵ½ªAú{æÍAêÊÉṞÌìiÌæ¤ÉæÊêÊÉGÌïðhè½éæ¤È±ÆµÜ¹ñB]ÌüÈÇÆ¢¤¾¢ûðµÜ·ªA»êÍàÆàÆÌú{æªAÍ¢ÄÅGæƵÄFßçê¸H|iƵĵí꽱Ʃç઩éæ¤ÉA}GÆ©HíÌGÍlÆ¢Á½àÌƯ¶ÉµíêÄ¢½½ßÅA»±Å`©êÄ¢éÌÍA©Ä·®É½ª`©êÄ¢éÌ©ª©éàÌŵ½Bú{æÌæÊÅÍA»êª êÎæ¢AHíÌGÍlªHíÌSÌÊÉ`©êÄ¢éàÌÅÍÈÄA»ÌêÉ`©êÄ¢éÌƯ¶ÅAú{æàæÊSÉ`©êÄ¢éKvÍÈ©Á½B»êðAæÊSð©ÄA`©êĢȢƱëÉ]ð´¶éÆ¢¤ÌÍAãt¯ÌÙðƾ¦é©àµêܹñB»Ì`©êÄ¢éàÌ ÍA}GâÍlÌæ¤É`©êÄ¢éÎ۪Ǥ¢¤àÌ©©éÒɪ©ÁÄ¢ÄA»êª©Äª©éæ¤Éìiª§ì³êÄ¢½B»±ÅAæÆÍ»ÌOñÌàÆÉA©éÒªª©ÁĢ餦Åש¢Æ±ëÅ·ÙðìèoµÄæÆÌ«Ƶ½A»êªïüÅ·BRÌìiÍA»¤¢¤×©È·ÙÆ¢¤ïüÌOñðÛè·éæ¤ÉAæÊSÌðìèo»¤ÆµÜµ½B»êÍ¢ÄÅí¯IÉGæƵÄFßçêÄ¢é±Æðú{æÅn³¼Éâë¤Æµ½Æ¢¤±ÆÅÍÈ¢©Æv¢Ü·B¾©çA]ðÂé]TÈÇæÊɶ¶éàÈ¢µAú{æ̨ñ©Ìæ¤ÈLªêÊÉüÁīܹñB½¾µA»êÍRªO©ç»¤¢¤`«ûðµ½Æ¢¤ÌÅÍÈÄAæÊɽ©ÎÛ¨ð`¢Ä¢s«ûÅÈÄAæÊð\¬³¹ÄìÁĢƢ¤s«ûðµÄ¢½±ÆÌAAÂÜèA»¤¢¤©ûð·éÚðÁĵÜÁ½Æ¢¤±Æ©çÅÍÈ¢©Æv¢Ü·B¾©çARÌl¨æÍ\¬Å·×ÄðÂêÈ¢êûÅAÎÛð`Æ¢¤±ÆªHÅAl¨Ì¶Ý´ªàÆàÆ¢ÌÅAÞ^IÈæÊÉ×ÁÄ¢éÆ±ëª éÆv¢Ü·BÞµëARÌ{ÌÍA±Ìæ¤ÈiæÉ éÌÅÍÈ¢©B

ÍA}GâÍlÌæ¤É`©êÄ¢éÎ۪Ǥ¢¤àÌ©©éÒɪ©ÁÄ¢ÄA»êª©Äª©éæ¤Éìiª§ì³êÄ¢½B»±ÅAæÆÍ»ÌOñÌàÆÉA©éÒªª©ÁĢ餦Åש¢Æ±ëÅ·ÙðìèoµÄæÆÌ«Ƶ½A»êªïüÅ·BRÌìiÍA»¤¢¤×©È·ÙÆ¢¤ïüÌOñðÛè·éæ¤ÉAæÊSÌðìèo»¤ÆµÜµ½B»êÍ¢ÄÅí¯IÉGæƵÄFßçêÄ¢é±Æðú{æÅn³¼Éâë¤Æµ½Æ¢¤±ÆÅÍÈ¢©Æv¢Ü·B¾©çA]ðÂé]TÈÇæÊɶ¶éàÈ¢µAú{æ̨ñ©Ìæ¤ÈLªêÊÉüÁīܹñB½¾µA»êÍRªO©ç»¤¢¤`«ûðµ½Æ¢¤ÌÅÍÈÄAæÊɽ©ÎÛ¨ð`¢Ä¢s«ûÅÈÄAæÊð\¬³¹ÄìÁĢƢ¤s«ûðµÄ¢½±ÆÌAAÂÜèA»¤¢¤©ûð·éÚðÁĵÜÁ½Æ¢¤±Æ©çÅÍÈ¢©Æv¢Ü·B¾©çARÌl¨æÍ\¬Å·×ÄðÂêÈ¢êûÅAÎÛð`Æ¢¤±ÆªHÅAl¨Ì¶Ý´ªàÆàÆ¢ÌÅAÞ^IÈæÊÉ×ÁÄ¢éÆ±ëª éÆv¢Ü·BÞµëARÌ{ÌÍA±Ìæ¤ÈiæÉ éÌÅÍÈ¢©B

uviEã}jÆ¢¤ìiÅ·BÂÌF²Åê³ê½A»ÌªÆÄàüµ¢ìiÅ·BSÌÌ»ÌÂÌOf[Vð_`ɵÄA±XÌScScµ½§GèªAéÆ¢¤±Æà ÁÄAiÌÖsðBɵÄAƮ̩çRêoéΪóÛIɲ³êÄAÖsªBÉéÌÅÉn¯ÄµÜ¤æ¤ÈÆ®â§ØÈÇÌiÉεÄAÎÌÍÁ«èµ½pͶݴª ÁÄA©éÒÌüÍA»±É±©êAzð~«§ÄçêÜ·B»ÌÓ¡ ÅA±ÌìiÍAÀÍÜÁ½æÊÉÍ`©êĢȢAÆÌÌõiª¶ÂÍSÈÌÅÍÈ¢©ÆvíêÜ·B»êªVvÉ`íÁÄ«Ü·B¯¶è¼i¿ªá¢Ü·ªjÌuvi¶ã}jÅÍA±ÌìiÌæ¤ÈVv³ªÈÈÁĵÜÁÄ¢ÄA»¤¢¤zð~«§ÄévfªgUµÄµÜÁ½ìiÈÁĢܷB¾©çARÍìiÉæÁÄÍA½ÏIÉ¢i¿ðÛ·éÆ¢¤ìÆÅÍÈÄA¢¢Æ«¢Æ«ª élÅÍÈ©Á½ÆAÆv¢Ü·B

ÅA±ÌìiÍAÀÍÜÁ½æÊÉÍ`©êĢȢAÆÌÌõiª¶ÂÍSÈÌÅÍÈ¢©ÆvíêÜ·B»êªVvÉ`íÁÄ«Ü·B¯¶è¼i¿ªá¢Ü·ªjÌuvi¶ã}jÅÍA±ÌìiÌæ¤ÈVv³ªÈÈÁĵÜÁÄ¢ÄA»¤¢¤zð~«§ÄévfªgUµÄµÜÁ½ìiÈÁĢܷB¾©çARÍìiÉæÁÄÍA½ÏIÉ¢i¿ðÛ·éÆ¢¤ìÆÅÍÈÄA¢¢Æ«¢Æ«ª élÅÍÈ©Á½ÆAÆv¢Ü·B

u¹viE}jÆ¢¤ìiÅ·BêFÌ¢EðAáÌÏàÁ½R¢ÌiðAÌ_`ÅAåƵÄOf[VÆeÅ`¢Ä¢Ü·B±ÌìiÅÍ¿µl¨ªêl¾¯Aµ©àӵĢȢÆCt©È¢ÙdzèCÈT¦ßÉ`©êĢܷBt[hqÌuCÓÌmµvÌèOÌl¨Ìæ¤Å·Bµ©µA±ÌìiÌl¨Ít[hqÌìiÉç×ÄT¦ßÅ·Bµ©µAêxCªÂ¢ÄµÜ¤ÆA±Ì¬³T¦ßÈl¨ªA»êÈOÌæÊÌ·×ÄÉεĵܤÙÇ¢¶Ý´ð©éÒÍzµÄµÜ¤B©ûÉæÁÄÍA±ÌæÊÉ`©êÄ¢éå«ÈiÍA±Ì¬³Èl¨ÌSÌÌSÛiÈÌ©àµêÈ¢Æz³¹çêĵܤÌÅ·BáªÏàÁĶÜê½åüÌæ¤ÈÍlÆn`ÌʪÏáÉæÁÄÍÁ«èƵ½`É©ÑãªèA»êçªåüÌæ¤ÈgäðìèoµÄA»êªæÊÌe[}Ìæ¤ÉÈÁÄ¢ÄA»êªJèÔ³êÄAn`ÉÏ»ÉæÁÄA»ÌJèÔµªÏeµÄ¢lªA¹yž¦ÎåèÆÏtÌæ¤ÉAÏ»ªÏ»ð¶ñÅ¢BÈOÌu·òvÅÍìÌ ¬êÆk¬ÌÝÇÌ`ÊÉ»¤¢¤Æ±ëª©çêܵ½ªA±±ÅÍA»êªæÊÌSÆÈÁÄAµ©àA¬³ÈãpÌl¨ªA»¤¢¤JèÔµÉεÄÙªqÌæ¤ÉÈÁÄ¢ÄAJèÔµð~«·@\ðµÄ¢Ü·B»±ÅAl¨ª«ãªÁÄéAÆ¢¤í¯Å·Bµ½ªÁÄARÌìiÍ©éÒÌzð~«§Äéà̾Æq×ܵ½ªA»ÌzÍÆ¢¤ÌÍAµÄ¨êÆ¢Á½¾tÉæéàÌÅÍÈÄA ÜÅàoIÈzÈÌÅ·B

¬êÆk¬ÌÝÇÌ`ÊÉ»¤¢¤Æ±ëª©çêܵ½ªA±±ÅÍA»êªæÊÌSÆÈÁÄAµ©àA¬³ÈãpÌl¨ªA»¤¢¤JèÔµÉεÄÙªqÌæ¤ÉÈÁÄ¢ÄAJèÔµð~«·@\ðµÄ¢Ü·B»±ÅAl¨ª«ãªÁÄéAÆ¢¤í¯Å·Bµ½ªÁÄARÌìiÍ©éÒÌzð~«§Äéà̾Æq×ܵ½ªA»ÌzÍÆ¢¤ÌÍAµÄ¨êÆ¢Á½¾tÉæéàÌÅÍÈÄA ÜÅàoIÈzÈÌÅ·B

¯¶æ¤ÉêÊÌáÌÏàÁ½ið`¢½uáHvi¶}jÆ¢¤ìiÅ·B±¿çÍiÅÍÈÄßiÅ·ªAzCgAEgÆ¢ÁÄAáªêÊÉ~èÏàÁÄêFÉÈÁĵܤA»ÌÊƵÄiªª©çÈÈÁĵܤæ¤È¢EÉÈÁĢܷB±ÌìiÅÍèOÌnðø¢½leƶ[Ì÷ÌeÈOÍáÌò̵뾯̢EÆÈÁÄAiÌÖsªBÉÈÁĵÜÁÄAÜéÅÌOf[VÉæÁÄÂç꽶lÌæ¤ÈÛIÈæÊÅ·B»êðlÆ÷Ìeª©ë¤¶Äiæƪ©ç¹ÄêéBRÍGÌïð}`G[Ìæ¤ÉµÄ·éæ¤ÉµÄæÊÉÊð¯ÄeðÂÁ½èA é¢Í_`ÅÌ÷ÈÏ»ðnÁĢܷB±Ìæ¤È¯nFAµ©àÆ¢¤ÌÍn̯ɢn¡ÈFÅA±±ÜÅ`Æ¢¤ÌÍ@×È´«ÆArûàÈ¢ªCÌKvÈìÆÌÏÝdËÅͶßÄÀ»·éà̾뤱ÆÍeÕÉzªÂ«Ü·B±±Å©é±ÆÌÅ«éÌAeÆOf[VªgÅÂæ¤ÉAp^[ðJèÔµÄ_Ci~bNɤËéæ¤ÉÏ»µÄ¢l qÍAANZgÌlÆ÷Ìeª é±ÆÉæÁÄA®«ª©ÑãªÁÄéæ¤Å·BiÅA±êÙÇÜÅÉ®«ð´¶³¹ÄêéÌÍ^[i[Ì éúÈ~ÌÛæÌæ¤ÈiæÌlÅà èÜ·Bµ©µARÌìiÍ^[i[ÌìiÉÍÈ¢ÀÌÌG´Ìæ¤Èà̪´¶çêéÌÅ·B

qÍAANZgÌlÆ÷Ìeª é±ÆÉæÁÄA®«ª©ÑãªÁÄéæ¤Å·BiÅA±êÙÇÜÅÉ®«ð´¶³¹ÄêéÌÍ^[i[Ì éúÈ~ÌÛæÌæ¤ÈiæÌlÅà èÜ·Bµ©µARÌìiÍ^[i[ÌìiÉÍÈ¢ÀÌÌG´Ìæ¤Èà̪´¶çêéÌÅ·B

u¹vÌÙªqªæÊÉüèñÅANZgð¯Ģà̪Au¿viE}jÆ¢¤ìiÅÍAÙÈé³ÌàÌðÐÆÂÌæÊÉêɵĵÜÁÄÛ¥IÈóÔðìÁĢܷBÂðî²Æµ½VGbgÌæ¤È½ÊIÈÑÌiÍA÷ÌVGbgªJèÔ³êép^[ÉÈÁÄAYðæʶãÌÍA»êÉä×ÄAÍé©ÈiÅ é͸ÈÌÉAVGbgÌèOÉ éæ¤È¾mÈÖsÅAµ©à±¿çÉ

`É·èãªÁÄéæ¤É©¦éÙǧÌIÅ·B±ÌªÅà¶Ý´ª éB³çÉæÊEèOÉMÉ·Á½ÔÆâÍA»êçÆÍá¤óÔÉ éæ¤ÉAÆÁį½æ¤É`©êÄ¢éB»êçÍ̺Šé͸ªAõÉÆç³ê½æ¤É੦ȢµAÉä×éƧÌIÅÍÈ¢µAnªÈ¢B»êªÞµëAÉÆçµo³ê½æ¤ÈÑÌØXÌVGbgÌp^[ÉÚªsÁĵܤÌÅ·BèO̶¨Ì®«ÌÈ¢àÌÉä×éÆAÑ ÌVGbgÍ龯êÇ®«ª éÌÅA»ÌéÈÌ©·©È®«ªAärÉæÁÄÎIÉ©éÒÌOÉpð\íµÄéB

ÌVGbgÍ龯êÇ®«ª éÌÅA»ÌéÈÌ©·©È®«ªAärÉæÁÄÎIÉ©éÒÌOÉpð\íµÄéB

W¦ÌÈ©ÅͽȩÁ½ÌÅ·ªAèæÍÙl³ÅËoµÄ¢Üµ½Bu²OiâÄÉjvi¶}jÆ¢¤ìiÅ·ªA²OÌÔ¾¯ªA¼ÌàÌAá¦ÎâĪ½ÊIÅ éÌÉεÄA¶Xµ¸ãkÉ`«±ÜêÄAµ©àA»Ì²OÌÔÑçÌêêªAeª[AüȵĢéæ¤ÅA»±É_Ci~bNÈ®«ðéßÄ¢éæ¤É©¦éÌÅ·BåÀIÉ`¢Ä¢éÌÅ·ªADZ©OeXNÈ´¶Ì·éàÌÉÈÁĢܷB»êÍAiæÅ êÎæÊSÌÉáÌåüÌp^[ð` ¢Ä¢½ÌðA±ÌìiÅͲOÌÔÆ¢¤Ãk³ê½ªÉ³k·éæ¤É`¢Ä¢éA±ÌêͽàÌÔÑçÌJèÔµÈÌÅ·ªA»Ìµlßçê½\¬ªÙlÈÍð¶ñÅ¢éÆv¢Ü·BuÖiÔjviE}jÆ¢¤ìiÅàAÔÑçÌJèÔµð²·é ÜèAÖÌÔÉÍ©¦ÈÈéÙÇËoµÄ¢Ü·B¶ºÌ¬¹ªÔ¹æÌLIÈàÌÅ éÌÆÎÆIÅA`©ê½ÖÌOeXNȶXµ³ªA©éÒÉÁÄ鴶ŷBá¦ÎARæèãÌ¢ã̬

äMÌÓNÌun²OvÈÇÆä×Ä©éÆAnðøܹéè@ÅIÝÉ`¢Ä¢éAÆ¢¤æèà`Æ¢¤±ÆªæÉ ÁÄA²Oð`Æ¢¤æèÍA`¢½Ìª²O¾Á½Æ¢¤àÌÅA»ÌÊƵÄìiÍgçµh²OÉ©¦Ü·Bµ©µA¶Ý´Æ©¶«¨Å é²O̶Xµ³Æ¢Á½àÌÍÈÄAæƪªÌÉ©ñ¾ÓíÓíµ½C[WÆ¢¤©ñ¶Å·B»êÍ»êÅA¶zIÆ©C}WlCeBuÆ¢Á½ûüÅÍ¢¢Æv¢Ü·Bµ©µA±ÌRÌæ¤ÈA¶Ý´©ç¶¶éêíÌOeXN³ÍÈ¢B¢íÎLCSgÅ é̪ª©ÁĵܢܷB»Ìá¢ÍDZ©çéÌŵ天B¨»çARͲOÌÔðêêÌÔÑçÌWÏÌÊƵÄ`¢Ä¢éÌÉεÄA¬

ͲOÌÔðÐÆĄ̂ÌƵÄ`¢Ä¢éᢾÆv¢Ü·B¬

ÌÎ ¢AÔÑçÍÔÌiÌæ¤ÈàÌÈÌÉεÄARÍÔÑçÍÔÌ\¬vfÅ ÁÄA»ÌÔÑçÌ\¬ÉæÁÄÔÆ¢¤S̪¬è§ÁÄ¢éA¢íÎÐÆÂÌSÌƵÄÔª éBàÁÆ¢¤ÆÐÆÂ̬FÌæ¤ÈàÌÅ·B

¢Ä¢½ÌðA±ÌìiÅͲOÌÔÆ¢¤Ãk³ê½ªÉ³k·éæ¤É`¢Ä¢éA±ÌêͽàÌÔÑçÌJèÔµÈÌÅ·ªA»Ìµlßçê½\¬ªÙlÈÍð¶ñÅ¢éÆv¢Ü·BuÖiÔjviE}jÆ¢¤ìiÅàAÔÑçÌJèÔµð²·é ÜèAÖÌÔÉÍ©¦ÈÈéÙÇËoµÄ¢Ü·B¶ºÌ¬¹ªÔ¹æÌLIÈàÌÅ éÌÆÎÆIÅA`©ê½ÖÌOeXNȶXµ³ªA©éÒÉÁÄ鴶ŷBá¦ÎARæèãÌ¢ã̬

äMÌÓNÌun²OvÈÇÆä×Ä©éÆAnðøܹéè@ÅIÝÉ`¢Ä¢éAÆ¢¤æèà`Æ¢¤±ÆªæÉ ÁÄA²Oð`Æ¢¤æèÍA`¢½Ìª²O¾Á½Æ¢¤àÌÅA»ÌÊƵÄìiÍgçµh²OÉ©¦Ü·Bµ©µA¶Ý´Æ©¶«¨Å é²O̶Xµ³Æ¢Á½àÌÍÈÄAæƪªÌÉ©ñ¾ÓíÓíµ½C[WÆ¢¤©ñ¶Å·B»êÍ»êÅA¶zIÆ©C}WlCeBuÆ¢Á½ûüÅÍ¢¢Æv¢Ü·Bµ©µA±ÌRÌæ¤ÈA¶Ý´©ç¶¶éêíÌOeXN³ÍÈ¢B¢íÎLCSgÅ é̪ª©ÁĵܢܷB»Ìá¢ÍDZ©çéÌŵ天B¨»çARͲOÌÔðêêÌÔÑçÌWÏÌÊƵÄ`¢Ä¢éÌÉεÄA¬

ͲOÌÔðÐÆĄ̂ÌƵÄ`¢Ä¢éᢾÆv¢Ü·B¬

ÌÎ ¢AÔÑçÍÔÌiÌæ¤ÈàÌÈÌÉεÄARÍÔÑçÍÔÌ\¬vfÅ ÁÄA»ÌÔÑçÌ\¬ÉæÁÄÔÆ¢¤S̪¬è§ÁÄ¢éA¢íÎÐÆÂÌSÌƵÄÔª éBàÁÆ¢¤ÆÐÆÂ̬FÌæ¤ÈàÌÅ·B

RÌ`l¨ÍÙÆñǪ«ÅA±ÌWïÅàW¦³êÄ¢éìi̼ߪPÆ©¡Ì«Å·Bµ©àAìiÍêúÉWµÄ¢éÌÅÍÈÄA ú©çÓNÉí½èAæÆ̶UðʶÄ`«±¯Ä¢éÆ¢¦Ü·B»ÌÅìàÏ»ðJèԵīܵ½ªAÅàPXWONã©çXONãÉ©¯ÄÌ«ÍAÆÁÈeÅA÷Îð©×Ä¢½èAsÀ°È\îðµÄ¢½èA³\îÉß©Á½èÆlXÅ·ªA¢¸êàêmêÊäðéß½[³ð´¶³¹AÏéÒð[ìi¢EÉø«ÞAÆðà³êĢܵ½B½µ©ÉA»¤¢¤´¶ÍµÈà èܹñBuÂßÌvi¶}jÆ¢¤ìiÅ·Bê©A»¤¢¤C[WÅ©é±ÆàÅ«éÌÅ·ªAÉÍÌ¢çÆè̪¾¯ªA±ÌìiÌÅÙlÉéAÆ¢¤æèÍóÌæ¤ÅA»Ìó³Éz¢ÜêéAÜéÅC³Ìá¢Æ±ëÉü¯ÄóCª¬êÄ¢æ¤ÈA»¤¢¤ìiÅÍÈ¢©Æv¢Üµ½BæÊðæ©ÄÝéÆA§xÌá¢ÉæÁÄA¢Â©ÌªÉª¯çêÄ¢ÄAá¦ÎêÔ§xª¢ÌªèOÌÔª·ç꽪ÅA±±ÍRÌÔð`¢½ìiɤʷé¬FÌæ¤ÈZ§È¬óÔðìÁĢܷB»ê®ÌªA̯ÌÑÆ¢ß̪ŷB±ÌªÅÍAGÌïð}`G[Ìæ¤È±XðÂÁÄæÊÉ·èã°éæ¤ÉµÄÊðÂÁÄA»êðÏÄ¢éÆæÊÉÆÁÌOf[VâAeðìèoµÄ¢Ü·B»ÌʪÆÁ̧x𴶳¹Ü·Bµ©àA¯ª×©EF[uª©©Á½æ¤É©¦éæ¤ÉLÑÄA»ÌæÉÍ¢ßÌÂè¾·á°ÉA±·éæ¤ÉAgÌæ¤ÉªÌæ©çgÌSÌðʶīÜÅÂâĢÄA»êª®«ðìèoµÄ¢Ü·B»µÄAÉÌOÌâÎÌOf[VÉæÁÄgóÉ`©ê½XÌiÅ·BÅãÉA»êçÉÍÜêéæ¤ÉµÄASÉA»êç̧xÌ¢hè©çæèc³ê½æ¤Éóª`ìÁ

ú©çÓNÉí½èAæÆ̶UðʶÄ`«±¯Ä¢éÆ¢¦Ü·B»ÌÅìàÏ»ðJèԵīܵ½ªAÅàPXWONã©çXONãÉ©¯ÄÌ«ÍAÆÁÈeÅA÷Îð©×Ä¢½èAsÀ°È\îðµÄ¢½èA³\îÉß©Á½èÆlXÅ·ªA¢¸êàêmêÊäðéß½[³ð´¶³¹AÏéÒð[ìi¢EÉø«ÞAÆðà³êĢܵ½B½µ©ÉA»¤¢¤´¶ÍµÈà èܹñBuÂßÌvi¶}jÆ¢¤ìiÅ·Bê©A»¤¢¤C[WÅ©é±ÆàÅ«éÌÅ·ªAÉÍÌ¢çÆè̪¾¯ªA±ÌìiÌÅÙlÉéAÆ¢¤æèÍóÌæ¤ÅA»Ìó³Éz¢ÜêéAÜéÅC³Ìá¢Æ±ëÉü¯ÄóCª¬êÄ¢æ¤ÈA»¤¢¤ìiÅÍÈ¢©Æv¢Üµ½BæÊðæ©ÄÝéÆA§xÌá¢ÉæÁÄA¢Â©ÌªÉª¯çêÄ¢ÄAá¦ÎêÔ§xª¢ÌªèOÌÔª·ç꽪ÅA±±ÍRÌÔð`¢½ìiɤʷé¬FÌæ¤ÈZ§È¬óÔðìÁĢܷB»ê®ÌªA̯ÌÑÆ¢ß̪ŷB±ÌªÅÍAGÌïð}`G[Ìæ¤È±XðÂÁÄæÊÉ·èã°éæ¤ÉµÄÊðÂÁÄA»êðÏÄ¢éÆæÊÉÆÁÌOf[VâAeðìèoµÄ¢Ü·B»ÌʪÆÁ̧x𴶳¹Ü·Bµ©àA¯ª×©EF[uª©©Á½æ¤É©¦éæ¤ÉLÑÄA»ÌæÉÍ¢ßÌÂè¾·á°ÉA±·éæ¤ÉAgÌæ¤ÉªÌæ©çgÌSÌðʶīÜÅÂâĢÄA»êª®«ðìèoµÄ¢Ü·B»µÄAÉÌOÌâÎÌOf[VÉæÁÄgóÉ`©ê½XÌiÅ·BÅãÉA»êçÉÍÜêéæ¤ÉµÄASÉA»êç̧xÌ¢hè©çæèc³ê½æ¤Éóª`ìÁ Ä¢é̪AÌçÆèÆ¢¤í¯Å·BÅ·©çA±ÌìiÍêl«ð`¢Ä¢éÆ¢¤æèÍAæÊÌ\¬ÌÈ©É«ªc³êÄ¢éÆ¢¤ìiÅÍÈ¢©Æv¢Ü·Bµ½ªÁÄA±ÌìiÌ«ÍAݸ©ç\îðàÁÄìiÌÅ©È̶Ýð壵ĢéÌÅÍÈÄAæÊS̪\¬³êÄ¢ÄA»ÌÅ|bJó¢½Ìæ¤ÈàÌÅ·B±ÌúÌRÌ`«ªäðéß½[³ð´¶³¹éÆðà³êÄ¢éÌÍA»¤¢¤Æ±ë©çA©éÒªA»±É½©Ó¡ è°ÈóÛðó¯ÄA»±É©éÒ©gÌzð«N³¹çêé©çÅÍȢŵ天BlÔ¾©ç{ÍàÁÄ¢é͸Ì\±ÉÍÈÄAµ©àAæÊÍSÌƵÄÌçÆèÈOÍZ§É`«ÜêÄ¢éB¾©çAæÊð©Ä¢ÄAªóÅ é±Æð©éÒÍó¯eêçêÈ¢B»±ÅA©éÒ©gÌzÅßð·éUfÉ©çêéBµ©µAàÆàÆA»±ÍóÈ̾©çA½àoıȢA¢â»ñÈ͸ÍÈ¢ÆA»±Éäߢ½´îª¶ÜêÄéB»¤¢Á½æ¤ÈvZXðÖÄA±Ìª_éÌF[ð©éÒªí¹Ä¢A»¤¢¤øÊðIÝɶÝo·àÌÉÈÁÄ¢éÌÅÍÈ¢©Æv¢Ü·BÜ A_lÈÇÆ¢¤ÌàA»ñÈàÌÉߢÌÅÍȢŵ天B

Ä¢é̪AÌçÆèÆ¢¤í¯Å·BÅ·©çA±ÌìiÍêl«ð`¢Ä¢éÆ¢¤æèÍAæÊÌ\¬ÌÈ©É«ªc³êÄ¢éÆ¢¤ìiÅÍÈ¢©Æv¢Ü·Bµ½ªÁÄA±ÌìiÌ«ÍAݸ©ç\îðàÁÄìiÌÅ©È̶Ýð壵ĢéÌÅÍÈÄAæÊS̪\¬³êÄ¢ÄA»ÌÅ|bJó¢½Ìæ¤ÈàÌÅ·B±ÌúÌRÌ`«ªäðéß½[³ð´¶³¹éÆðà³êÄ¢éÌÍA»¤¢¤Æ±ë©çA©éÒªA»±É½©Ó¡ è°ÈóÛðó¯ÄA»±É©éÒ©gÌzð«N³¹çêé©çÅÍȢŵ天BlÔ¾©ç{ÍàÁÄ¢é͸Ì\±ÉÍÈÄAµ©àAæÊÍSÌƵÄÌçÆèÈOÍZ§É`«ÜêÄ¢éB¾©çAæÊð©Ä¢ÄAªóÅ é±Æð©éÒÍó¯eêçêÈ¢B»±ÅA©éÒ©gÌzÅßð·éUfÉ©çêéBµ©µAàÆàÆA»±ÍóÈ̾©çA½àoıȢA¢â»ñÈ͸ÍÈ¢ÆA»±Éäߢ½´îª¶ÜêÄéB»¤¢Á½æ¤ÈvZXðÖÄA±Ìª_éÌF[ð©éÒªí¹Ä¢A»¤¢¤øÊðIÝɶÝo·àÌÉÈÁÄ¢éÌÅÍÈ¢©Æv¢Ü·BÜ A_lÈÇÆ¢¤ÌàA»ñÈàÌÉߢÌÅÍȢŵ天B

uRðsviE}jÆ¢¤ìiÅ·B`©êÄ¢éÌÍÅÍÈßÞÅ·ªA±êàSÅ éßÞÌçÆ«ÍóÅA»ÌMbvÍuÂßÌvæèàOêµÄ¢é©àµêܹñBçͳÊÈÌÉA«ÍEÉü¢Ä¢éÆ¢¤ËÁÝÍ[¢ÄA»±É»íêÄ¢éÌÍAßÞðêµ½|WeBuȶÝƵÄ`ÎÛɨ¦Ä¢È¢Æ¢¤ÅÍÈ¢©Æv¢Ü·BRÍA»êæèàDæµÄ`׫à̪ Á½©çA»¤¢¤àÌÍÌëɵĵÜÁ½BÅÍA»ÌDæ³ê½àÌÆͽ©AÆ¢¤ÆßÞÌ

Ä¢éßÆAÞÌüÍÅ·B¨»çwiÌRɪ¯üÁ½üÍÌiÍAêÉÅàŽêÄ¢éÌ©ARÌèÉɪ©êÄ¢éÌ©Aè©ÅÍ èܹñªARÆÁÌGÌïð}`G[Ìæ¤É¨¿»µÄA_`Ìæ¤É\èt¯Ä§ÌIɵÄ`¢½wiÍdúÅ®«ª èÜ·Bµµ¢óµÌðà¢Ä¢éÆ¢¤´¶ªµÜ·Bµ©µA»ê¾¯ÅÍÈÄAæÊÌÊÉæÁÄ©éÒÉÍAeªÏ»µ«ÄA_ðϦéÆ@É é§ÌõwÌæ¤É©¦ÄéÌÅ·Bê ûAßÞÌ

Ä¢éßÍA»ÌwiƯ¶Å·ªAÌFªZ¢B¾©çóÔªZ§ÉÈÁÄ¢éBÂÜèAõwÌCªÃkµÄÀÌÆÈÁ½ÆàݦÈÈ¢Bµ©àAßÌá°ªå«È¬êðÂ辵ĢÄAõwÌÓ×Ƶij̮«ªA±±ÅÍêèÌ é¬êÉ®³êÄAµ©àÃk³êÄ¢éBµ©µA³çÉS̪ŠéßÞÌç̪Í\ÊÌæ¤ÉÚ@Ìp^[Ìüªø©êÄ¢éæ¤Éµ©©¦Ü¹ñB

ûAßÞÌ

Ä¢éßÍA»ÌwiƯ¶Å·ªAÌFªZ¢B¾©çóÔªZ§ÉÈÁÄ¢éBÂÜèAõwÌCªÃkµÄÀÌÆÈÁ½ÆàݦÈÈ¢Bµ©àAßÌá°ªå«È¬êðÂ辵ĢÄAõwÌÓ×Ƶij̮«ªA±±ÅÍêèÌ é¬êÉ®³êÄAµ©àÃk³êÄ¢éBµ©µA³çÉS̪ŠéßÞÌç̪Í\ÊÌæ¤ÉÚ@Ìp^[Ìüªø©êÄ¢éæ¤Éµ©©¦Ü¹ñB

utõvi¶}jÆ¢¤ìiÅ·B±êÍtÌW¢zõÈÌŵ天AQlÌÌçÆÔðàÁ½èÈO̪ͩFª©Á½ÅhçêA»ÌAeÆ©Fª¬´èïÌÏ»ÌOf[VªASÌƵÄ^CgÌtõ̵ÍCðìÁĢܷBµ©àA»ÌÌOf[VÉæÁÄQlÌwãÉͪÉèAÔªç¢Ä¢é̪\í³êĢܷBæÊÅÝéÆêFÉÈÁĵܢܷªB»ÌW¢Æ±ëªtçµ¢Aµ©µAW¢Æ¢ÁÄà¶Ý´Í éÌÅ·B»êÉεÄAQlÌ«ÍA`©êÄ¢éÌÅ·ªÁØçÅ·B±êÍAßãÈ~Ìú{æªø¦½ÀEÅ èAàÆàÆLÌæ¤É½ÊIÉlÌpð`¢Ä¢½âÜÆGâ¢GÌæ¤Èà̪A¼mGæ̧ÌIÅdÊÌ éæ¤È¶Ý´ðàÁ½l¨ðAÆÝéæ¤Èl¨ÉÎRµæ¤Æµ½µðµæ¤Æµ½AÐÆÂÌðôÅÍÈ¢©Æv¢Ü·Bú{æÅÍA¼mGæÉͳÊËjÅÍÉÈèܹñB¾©çÆ¢¤í¯ÅÍÈ¢ªú{æÅl¨ð`±¤Æµ½ìiÍAµÈ×ÄÂÜçÈ¢AÁØçŵ©È¢Ìð³ÉHvðÃçµÄA»ÌåÉ}GâCXgç¢Éµ©ÈÁĢȢB»±ÅRªÆÁ½íªÍAǤ¹l¨Í ÁØçɵ©`¯È¢Ì¾©çA»êÍæÊÌóÌæ¤ÉµÄµÜÁÄAtÉl¨ÈOÌiâÃ¨Í¶Ý´Ì éAÈ`ʪūéæ¤ÉÈÁÄ«Ä¢é̾©çA»Á¿ðǵĢÁÄA»ÌÈ©ÉÁØçÈl¨ðüêñÅA»±Å¶ÜêéMbv©çA©éÒªl¨Éüðz¢ñ¹çêéæ¤ÉÈéAÆ¢¤t]ÌzÅ·B±êƯ¶æ¤ÈàÌð}KÌ¢EÅuQQQÌS¾YvÉã\³êé

ص°éÌìiÉ©oµÄ¢Ü·B

ØÌêÍA»êÉæÁÄ»ÀÌAÈêÊÆdöÆ¢¤zÌ¢Eª \Ìæ¤É¶ÝµÄ¢é±Æðìiæʾ¯Å©éÒÉ[¾³¹ÄµÜ¤ÌÅ·B±êÉεÄRÌêÍA¸¦Ä¾¦ÎA»ÌMbvÅtÆ˳êéÌÍA»±É`©êĢȢlÌàÊÆ¢Á½M¢mêÊàÌðA»±Å`©È¢±ÆÉæÁÄ©éÒÉzð£µÄ¢éÌ©àµêܹñB

ÁØçɵ©`¯È¢Ì¾©çA»êÍæÊÌóÌæ¤ÉµÄµÜÁÄAtÉl¨ÈOÌiâÃ¨Í¶Ý´Ì éAÈ`ʪūéæ¤ÉÈÁÄ«Ä¢é̾©çA»Á¿ðǵĢÁÄA»ÌÈ©ÉÁØçÈl¨ðüêñÅA»±Å¶ÜêéMbv©çA©éÒªl¨Éüðz¢ñ¹çêéæ¤ÉÈéAÆ¢¤t]ÌzÅ·B±êƯ¶æ¤ÈàÌð}KÌ¢EÅuQQQÌS¾YvÉã\³êé

ص°éÌìiÉ©oµÄ¢Ü·B

ØÌêÍA»êÉæÁÄ»ÀÌAÈêÊÆdöÆ¢¤zÌ¢Eª \Ìæ¤É¶ÝµÄ¢é±Æðìiæʾ¯Å©éÒÉ[¾³¹ÄµÜ¤ÌÅ·B±êÉεÄRÌêÍA¸¦Ä¾¦ÎA»ÌMbvÅtÆ˳êéÌÍA»±É`©êĢȢlÌàÊÆ¢Á½M¢mêÊàÌðA»±Å`©È¢±ÆÉæÁÄ©éÒÉzð£µÄ¢éÌ©àµêܹñB

uXviE}jÆ¢¤ìiÅ·B»¤¢¤\¬ÉæéøÊÅl¨ð©¹Ä¢±¤Æ·éÆA±ÌìiÌæ¤ÈV{bNÈ\¬ðÂéXüÌìiÉéÌÍAR̬ès«¾Æv¢Ü·B»ÌæÉÍu¹Æ°vÌAìª éÆv¢Ü·ªB±ÌìiÅÍAwiͽª`©êÄ¢éÌ©»Êµï¢Æ±ëª èÜ·ªA»ÌwiÆSlÌl¨Ì¯ÌѪGÌïð}`G[ɵ½_`Å`©êĢܷBOÉ©½uRðsvÅßÞªwiðõwɵ½pÉÈÁÄ¢½Æ¯¶æ¤ÈøÊðìë¤ÆµÄ¢éÌ©Aµ©µA±ÌìiÅÍAßÞêlÅÍÈÄA¨»çÆ°ðV{CYµÄ¢éÌŵå¤SlÌ«ÊÆNî̱ÆÈél¨ðzµÄAQɵĢܷB±±ÅRÍAl¨Íó¾©çƾÁÄAêlɵȢÅASlÌl¨Ìóð»ê¼ê檵ÄA¢íÎóÌoG[Vðìë¤ÆµÄ¢é©Ìæ¤Å·B»êªãÌu¹Æ°vÆÌá¢Å·B

RÍPXXRNÉQU_ÌAì©çÈéu¹Æ°vð\µÜ·Bg»ÌàeÍAñèY¤Æ°ÌpðÛ¥IÉ`¢½±êÜÅÌÆ°ÆÍââÙÈéB`©ê½ÌÍúíÌfÐðØèæÁ½æ¤È èÓê½Æ°ÌîiÅ èAÆ°\¬âNî\¬àoGeBÉxñÅ¢éB±êÜÅÌÏOIÈÆ°ÆÍÙÈéAÌÊÁ½¶gÌlÔÌpª±±É éB»µÄA»Àɶ«élÔÉηéRÌ[¢¤´àÇÝæêé¾ë¤BhÆðà³êĢܷB±±Åg±êÜÅÌÆ°hƳêÄ¢éÌÍAá¦ÎuXvÌæ¤Èìiŵ天A½µ©ÉÏOIÈ\¬ªÆçêĢܷBµ©µAÉÍAá¦ÎA±±ÅÏé±ÆÌÅ«éu¹Æ°vÉgúíÌfÐðØèæÁ½æ¤È èÓê½Æ°Ìîihð©é±ÆÍÅ«È¢ÌÅ·Bµ©µAuXvÆu¹Æ°vÆÌá¢ÍAwiÌ`«±ÝÌL³ÅÍÈ¢©Æv¢Ü·Bu¹Æ°]vi¶}jÆ¢¤ìiÅ·B±êÜÅ©Ä«½l¨æÆÍáÁÄwiÌ`«ÝªÙÆñÇ èܹñBæÊÌE¼ªÍÖsüðø¢½HíªüæÅ éç¢ÅA Æ

RÍPXXRNÉQU_ÌAì©çÈéu¹Æ°vð\µÜ·Bg»ÌàeÍAñèY¤Æ°ÌpðÛ¥IÉ`¢½±êÜÅÌÆ°ÆÍââÙÈéB`©ê½ÌÍúíÌfÐðØèæÁ½æ¤È èÓê½Æ°ÌîiÅ èAÆ°\¬âNî\¬àoGeBÉxñÅ¢éB±êÜÅÌÏOIÈÆ°ÆÍÙÈéAÌÊÁ½¶gÌlÔÌpª±±É éB»µÄA»Àɶ«élÔÉηéRÌ[¢¤´àÇÝæêé¾ë¤BhÆðà³êĢܷB±±Åg±êÜÅÌÆ°hƳêÄ¢éÌÍAá¦ÎuXvÌæ¤Èìiŵ天A½µ©ÉÏOIÈ\¬ªÆçêĢܷBµ©µAÉÍAá¦ÎA±±ÅÏé±ÆÌÅ«éu¹Æ°vÉgúíÌfÐðØèæÁ½æ¤È èÓê½Æ°Ìîihð©é±ÆÍÅ«È¢ÌÅ·Bµ©µAuXvÆu¹Æ°vÆÌá¢ÍAwiÌ`«±ÝÌL³ÅÍÈ¢©Æv¢Ü·Bu¹Æ°]vi¶}jÆ¢¤ìiÅ·B±êÜÅ©Ä«½l¨æÆÍáÁÄwiÌ`«ÝªÙÆñÇ èܹñBæÊÌE¼ªÍÖsüðø¢½HíªüæÅ éç¢ÅA Æ ÍÙÆñÇóƾÁÄæAæÊ̶¼ªÉRlÌl¨ª©½ÜÁĢܷB¨»çA»êÜÅÌlKÉεÄ|WÉ]¶½àÌB»Ì½ßAæʶÌRlÌl¨ðWßA»ÌªÌ§xðßé½ßÉA»êÜÅRªgÁÄ«½GÌïð}`G[Ìæ¤É¨ÌƵķèã°éæ¤ÉhèÅßÊð¯éè@ðGXJ[g³¹Üµ½B»êªRlÌl¨ÌßƯÌÑ̪ŷB»êÜÅÌl¨æÅÍwiÈÇÌl¨ÌüÍ̪ª¢§xÅAl¨ÌçÍóÅA³ÌubNz[Ìæ¤ÉµÄA©éÒÌüðpÁÄz¢ñ¹éæ¤ÉµÄ Á½ÌªA±ÌìiÅÍA»ÌwiªóÉÈÁĵÜÁ½½ßA»ÌãíèÉßƯÌŅ̪̃xðæèµ½ÆAÉÍ©¦Ü·Bµ©µA»êÅl¨ÌçÉüªWÜé©Æ¢¤ÆAÞµëóÍwiÆç̪ÆÈÁ½½ßAüÍçÉz¢ñ¹çêÈ¢B»¤ÉÍ©¦Ü·BÅÍAüÍDZÉü¯çêé©Æ¢¤ÆAl¨ÌßÅÍÈ¢©B±ÌìiðoÄu¹Æ°]]VviE}jð©éÆAæÊÖÌhè̪ÍÙÆñÇÈÈÁÄASÌÉ·Á«èµÄ«ÄA»êçµÊF³êÄ¢éÌÍçÆè«Æ¢¤lÔ̧̪ÉÈèܵ½B»êÅAêA©éÒÌüÍü¯çêéæ¤ÉÍÈÁÄ¢éBƨà¢Ü·Bµ©µA»Ìüðó¯~ßéÙÇÌçÉÈÁÄ¢éÌ©B»êªAÉÍA»êÜÅRª`¢Ä¢½l¨ÌçÆÏíçÈ¢æ¤É©¦Ü·BPÉóÌçÉFð¯½B±¤¢¤Æ«ûÉ·±¦éŵ天B¾©çA±ÌìiÌV[Yð©Ä¢éÆAr¼[ÈóÛðó¯éÌÅ·B

ÍÙÆñÇóƾÁÄæAæÊ̶¼ªÉRlÌl¨ª©½ÜÁĢܷB¨»çA»êÜÅÌlKÉεÄ|WÉ]¶½àÌB»Ì½ßAæʶÌRlÌl¨ðWßA»ÌªÌ§xðßé½ßÉA»êÜÅRªgÁÄ«½GÌïð}`G[Ìæ¤É¨ÌƵķèã°éæ¤ÉhèÅßÊð¯éè@ðGXJ[g³¹Üµ½B»êªRlÌl¨ÌßƯÌÑ̪ŷB»êÜÅÌl¨æÅÍwiÈÇÌl¨ÌüÍ̪ª¢§xÅAl¨ÌçÍóÅA³ÌubNz[Ìæ¤ÉµÄA©éÒÌüðpÁÄz¢ñ¹éæ¤ÉµÄ Á½ÌªA±ÌìiÅÍA»ÌwiªóÉÈÁĵÜÁ½½ßA»ÌãíèÉßƯÌŅ̪̃xðæèµ½ÆAÉÍ©¦Ü·Bµ©µA»êÅl¨ÌçÉüªWÜé©Æ¢¤ÆAÞµëóÍwiÆç̪ÆÈÁ½½ßAüÍçÉz¢ñ¹çêÈ¢B»¤ÉÍ©¦Ü·BÅÍAüÍDZÉü¯çêé©Æ¢¤ÆAl¨ÌßÅÍÈ¢©B±ÌìiðoÄu¹Æ°]]VviE}jð©éÆAæÊÖÌhè̪ÍÙÆñÇÈÈÁÄASÌÉ·Á«èµÄ«ÄA»êçµÊF³êÄ¢éÌÍçÆè«Æ¢¤lÔ̧̪ÉÈèܵ½B»êÅAêA©éÒÌüÍü¯çêéæ¤ÉÍÈÁÄ¢éBƨà¢Ü·Bµ©µA»Ìüðó¯~ßéÙÇÌçÉÈÁÄ¢éÌ©B»êªAÉÍA»êÜÅRª`¢Ä¢½l¨ÌçÆÏíçÈ¢æ¤É©¦Ü·BPÉóÌçÉFð¯½B±¤¢¤Æ«ûÉ·±¦éŵ天B¾©çA±ÌìiÌV[Yð©Ä¢éÆAr¼[ÈóÛðó¯éÌÅ·B

Þµëu®vi¶}jÆ¢¤ìiÌæ¤ÈAwiÌÉl¨ªn¯ñŵÜÁÄ¢éìiÌûªA©éÒÌzð~«§Äé]nðìë¤ÆµÄ¢éæ¤É©¦Ü·BGæÅl¨ð`±¤Æ·éOñƵÄAl¨Ì¶Ýª|WeBuÅ ÁÄA»êðÊ»¤Æ·é±ÆÅl¨æª¬§µÄ¢éƨà¤ÌÅ·ªAú{æÌêÉÍA»¤¢¤l¨ªOñ³êĢȢÌÅAǤµÄàl¨ð`¢ÄàÁØçÉÈÁĵܤBRÍA»±Ål¨ð`±¤ÆµÄA³Ìæ¤ÈlKeBuÉ`±ÆÅAÁØçÅÈ¢l¨ðÂèo·±ÆÍÅ«½Bµ©µA»êÍïèÉ·¬È¢B»à»àA|WeBuÈl¨Ì¶ÝÆ¢¤ÉÍAÂƵÄÌlÔª©§µÄ¢éÆ¢¤Oñª èÜ·B»¤¢¤ÂlϪÌRâA»ÌüÍÉ Á½Ì©A½ÆࢦܹñªA»¤¢¤ÂlÏÍßã¼¢ÉÆÁÌàÌÅÍÈ¢©Æv¦éÌÅAÞµëlXÈÖWÌÉlª¢éÆ©éÙ¤ª©RÅÍÈ©Á½©Æv¢Ü·B»¤¢¤_Å`±¤Æµ½sö몹ưÌV[Y¾Á½ÌÅÍÈ¢©B»Ìs«ûÅA éöxÌ

ðݽ̪Au¹Æ°vÌAìÅÍÈA±Ìu®vÅ éæ¤ÉAÉÍv¦éÌÅ·B»êÍAl¨Æwiª¯¶æ¤É`©êÄ¢éBÈOÌl¨æÌæ¤È|WÆlKÌÎäÍÈÈÁÄA¯¶æ¤ÈxÅAç̳Éí¹ÄAwiàßà`©êÄ¢éBµ©µA»êªwiÆçAçÆßÆ¢¤ÖWª¬è§ÁÄ¢éB»ÌãíèA³Ìæ¤Èl¨ÌàÊÖÌÊHð

Þµëu®vi¶}jÆ¢¤ìiÌæ¤ÈAwiÌÉl¨ªn¯ñŵÜÁÄ¢éìiÌûªA©éÒÌzð~«§Äé]nðìë¤ÆµÄ¢éæ¤É©¦Ü·BGæÅl¨ð`±¤Æ·éOñƵÄAl¨Ì¶Ýª|WeBuÅ ÁÄA»êðÊ»¤Æ·é±ÆÅl¨æª¬§µÄ¢éƨà¤ÌÅ·ªAú{æÌêÉÍA»¤¢¤l¨ªOñ³êĢȢÌÅAǤµÄàl¨ð`¢ÄàÁØçÉÈÁĵܤBRÍA»±Ål¨ð`±¤ÆµÄA³Ìæ¤ÈlKeBuÉ`±ÆÅAÁØçÅÈ¢l¨ðÂèo·±ÆÍÅ«½Bµ©µA»êÍïèÉ·¬È¢B»à»àA|WeBuÈl¨Ì¶ÝÆ¢¤ÉÍAÂƵÄÌlÔª©§µÄ¢éÆ¢¤Oñª èÜ·B»¤¢¤ÂlϪÌRâA»ÌüÍÉ Á½Ì©A½ÆࢦܹñªA»¤¢¤ÂlÏÍßã¼¢ÉÆÁÌàÌÅÍÈ¢©Æv¦éÌÅAÞµëlXÈÖWÌÉlª¢éÆ©éÙ¤ª©RÅÍÈ©Á½©Æv¢Ü·B»¤¢¤_Å`±¤Æµ½sö몹ưÌV[Y¾Á½ÌÅÍÈ¢©B»Ìs«ûÅA éöxÌ

ðݽ̪Au¹Æ°vÌAìÅÍÈA±Ìu®vÅ éæ¤ÉAÉÍv¦éÌÅ·B»êÍAl¨Æwiª¯¶æ¤É`©êÄ¢éBÈOÌl¨æÌæ¤È|WÆlKÌÎäÍÈÈÁÄA¯¶æ¤ÈxÅAç̳Éí¹ÄAwiàßà`©êÄ¢éBµ©µA»êªwiÆçAçÆßÆ¢¤ÖWª¬è§ÁÄ¢éB»ÌãíèA³Ìæ¤Èl¨ÌàÊÖÌÊHð ví¹éƱëÍÈÈÁÄAOÊðÌÝ`±ÆÉOµÄ¢éB±±ÅÍAl¨ÍA»ÌOʪwiâßÆÌÖWAÂÜèæÊãÌoXÉÒ³³êéB»¤¢¤ìiÉÈÁÄ¢éæ¤É©¦Ü·B¾©çAwiÍâf§É©¦Ü¹ñªA_`ŽÌFð÷Ég¢ª¯Ä¢éæ¤Å·ªA»êª³èCÈ©¦Ä¢éÌÅ·BRÈèÌl¨ÌÁØçÅÈ¢A¶Ý´ðß½A éÓ¡ÅqÏ«Ì¢\»ÅÍÈ¢©AÆÉÍv¤ÌÅ·B

ví¹éƱëÍÈÈÁÄAOÊðÌÝ`±ÆÉOµÄ¢éB±±ÅÍAl¨ÍA»ÌOʪwiâßÆÌÖWAÂÜèæÊãÌoXÉÒ³³êéB»¤¢¤ìiÉÈÁÄ¢éæ¤É©¦Ü·B¾©çAwiÍâf§É©¦Ü¹ñªA_`ŽÌFð÷Ég¢ª¯Ä¢éæ¤Å·ªA»êª³èCÈ©¦Ä¢éÌÅ·BRÈèÌl¨ÌÁØçÅÈ¢A¶Ý´ðß½A éÓ¡ÅqÏ«Ì¢\»ÅÍÈ¢©AÆÉÍv¤ÌÅ·B

T|SDX

ÛÖÌ¢miPXXONãã¼`QOOONãj

RÌÓNÌìiÌW¦Å·BgæÉFʪ}¦çêA¨ÌÖsªwãÌóÔâ©RiÉn¯Þæ¤ÈHºÈ¢Eð©¹nßéBhÆðà³êAR{lÌÌæ¤È¾tªøp³êĢܷBulÔÆÍAú¯CÆêÂÅ é±ÆB©RÆêÂÅ éÆv¢Aú¯CƵ½ÌÅ èÜ·vÆB±±ÉÍAX

ÛÉv¢ðß®ç¹AGæðƨµÄvõðÏÝdËÄ«½RÌ¢EϪ[Iɦ³êÄ¢éƾ¢Ü·B

uRzÌ¢¹viE}jÆ¢¤ìiÅ·B½µ©ÉAðà̾ÁÄ¢éÊè¨ÌÖsªwãÌóÔâ©RiÉn¯Þæ¤ÈæÊÅ·B»êÍAÀÛÉÍAêÊIÈú{æÍáÁÄGÌïðæÊɽÊIÉhÁ½èAòµ½èA©·ê³¹½èÆ¢Á½hèûÅÍÈAûGÌïÌ}`G[Ìæ¤É¨¿»µÄ·èã°ÄæÊÉdËÄ¢æ¤Èè@ðRª½pµÄ¢ÄA±ÌúÌìiÍA»êªGXJ[g·éæ¤ÉA»Ìè@ðשgÁÄ¢é½ßÅÍÈ¢©Æv¢Ü·B»êÍA±Ììið©éƪ©é©àµêܹñªAGÌïªhçê½æÊÌ\ÊÍ^Á½ÉÍÈÁÄ¢ÈÄAש}`G[Ìè@ÅæÊÉGÌïð·èã°Å¢éÌÅשÈʪ³É ÁÄA»êª×©¢ÌÅA ÜèÓ¹¸ÉæÊð©Ä¢éÆA»êÆCt©È¢Å¢ÄA½ÊÅ é©Ìæ¤É©Ä¢éÆAæÊÉשÈʪ é½ßÉAæÊɽéõª½ÊÌæ¤È½ ËÅÈÄAש¢ÊÉæÁÄgU·éæ¤É½Ë·é±ÆÉÈÁÄA»êð½ÊƯ¶æ¤ÉÝÄ¢éÆAæÊÌÖsªÚâ¯Ä¢éæ¤É©¦ÄéB³çÉA_`Å`¢Ä¢é¸xªòôIÉÈÁÄAÜéÅ´q©ªqxÜũʵĢéæ¤È§OƵ½üÅRª`¢Ä¢éæ¤É੦ܷB»¤¢¤xÅÝêÎAåGcÈ_Åfé`ÔÈǪð³êĵܢܷB±ÌìiÅ¢¦ÎAéÌiðÂðî²ÉÊFµÄ¢Ü·ªA»ÌÂðAÂêFÌOf[V¾¯ÅÈA©FâÎâÌ»ê¼êÌFÌZWÌש¢_ÌWÜèÉÈÁÄ¢ÄAéÌõiɱ꾯½ÊÈàÌðRÍ©oµÄ¢½Æ¾¦éÌÅÍÈ¢©Æv¢Ü·B»Ìש³ÉÖXIÈ`Ôªð̳êÄ¢A»¤¢¤ìƪA±Ììið`±Æ¾Á½A»ÌÊ»íê½æÊÆ¢¤æ¤ÉAÉÍ©¦Ü·B

ËÅÈÄAש¢ÊÉæÁÄgU·éæ¤É½Ë·é±ÆÉÈÁÄA»êð½ÊƯ¶æ¤ÉÝÄ¢éÆAæÊÌÖsªÚâ¯Ä¢éæ¤É©¦ÄéB³çÉA_`Å`¢Ä¢é¸xªòôIÉÈÁÄAÜéÅ´q©ªqxÜũʵĢéæ¤È§OƵ½üÅRª`¢Ä¢éæ¤É੦ܷB»¤¢¤xÅÝêÎAåGcÈ_Åfé`ÔÈǪð³êĵܢܷB±ÌìiÅ¢¦ÎAéÌiðÂðî²ÉÊFµÄ¢Ü·ªA»ÌÂðAÂêFÌOf[V¾¯ÅÈA©FâÎâÌ»ê¼êÌFÌZWÌש¢_ÌWÜèÉÈÁÄ¢ÄAéÌõiɱ꾯½ÊÈàÌðRÍ©oµÄ¢½Æ¾¦éÌÅÍÈ¢©Æv¢Ü·B»Ìש³ÉÖXIÈ`Ôªð̳êÄ¢A»¤¢¤ìƪA±Ììið`±Æ¾Á½A»ÌÊ»íê½æÊÆ¢¤æ¤ÉAÉÍ©¦Ü·B

l¨æÅàu®vÌæ¤È·Á«èµ½æÊ©çAuRzÌ¢¹vÌ×ÌßèÆྦéæ¤ÈæÊðuOlvi¶}jÆ¢¤ìiÉ©é±ÆªÅ«éÆv¢Ü·B±êÍAu®vÌlªüÍÉn¯ñÅ¢ûü«ðæèµiß½àÌÆ¢¦éÌŵ太A_`Éæé`@ªßèÉÈÁÄ`ªð̵ĢÁÄA羯ªóÈÌÅ̱ÁĵÜÁ½Æ¾¦Ü·BǤµÄA±Ìç̪à¼ÌªÆ¯¶æ¤É`¢Äð̵ĵÜíȢ̩AÉÍsÂðÅ·ªA»êªRÆ¢¤ìÆÌ«ÌæÁħÂÈÌ©àmêܹñBÂÜèA±Ì\ÊÌæ¤È`ªRÉÆÁÄêÔåØÈ`ÅA±êððÌ·é±ÆÍÅ«È¢A»¤¢¤MMÌƱëÅ`¢Ä¢éÆ¢¦é©àµêܹñB»¤l¦éÆARÌìiAÆÉl¨æͱÌ\ÊÌæ¤È`ÍêѵÄÁÄ¢ÄAÀÉARÌl¨æÍA±Ì`ðæÊÉÇÌæ¤É©·©ÌsöëÆ¢¦é©àµêܹñB»êÍAAÆ©lÔÌàÊÆ©¢Á½æ¤ÉOIȨèÚÈñ¼æèARÌ`Æ¢¤s×ÌÀÌÌ´oÉߢƱëÅ{lªÓ¯µÄ¢È¢Æ±ëàÜßÄAæÆÌÚÆ`èªA÷ÌÌ®«Æ´oÅÇ¢©¯Ä¢½Ì©àµêܹñB»¤¢¤`ªüÁĢȢu²O@zÌ©viE}jÆ¢¤ìiÅÍASÌƵÄÌÚñâèƵ½Ösͩ뤶ÄcÁĢܷªA_`Ìש³ÉnÆ}ÌæªÍÀèÈBÉÈÁÄAàÍâ_ÌWÆ¢¤AÓ×ÌêàèOƱëÜÅA`ªð̳êĵÜÁĢܷB¨»çA±Ìæ¤ÈæÊÍRÌÚÅÍA»Ìæ¤É©¦Ä¢½ÌÅ èAÀèÈAÈ`ÊÈÌÅÍÈ¢©Æv¢Ü·B

l¨æÅàu®vÌæ¤È·Á«èµ½æÊ©çAuRzÌ¢¹vÌ×ÌßèÆྦéæ¤ÈæÊðuOlvi¶}jÆ¢¤ìiÉ©é±ÆªÅ«éÆv¢Ü·B±êÍAu®vÌlªüÍÉn¯ñÅ¢ûü«ðæèµiß½àÌÆ¢¦éÌŵ太A_`Éæé`@ªßèÉÈÁÄ`ªð̵ĢÁÄA羯ªóÈÌÅ̱ÁĵÜÁ½Æ¾¦Ü·BǤµÄA±Ìç̪à¼ÌªÆ¯¶æ¤É`¢Äð̵ĵÜíȢ̩AÉÍsÂðÅ·ªA»êªRÆ¢¤ìÆÌ«ÌæÁħÂÈÌ©àmêܹñBÂÜèA±Ì\ÊÌæ¤È`ªRÉÆÁÄêÔåØÈ`ÅA±êððÌ·é±ÆÍÅ«È¢A»¤¢¤MMÌƱëÅ`¢Ä¢éÆ¢¦é©àµêܹñB»¤l¦éÆARÌìiAÆÉl¨æͱÌ\ÊÌæ¤È`ÍêѵÄÁÄ¢ÄAÀÉARÌl¨æÍA±Ì`ðæÊÉÇÌæ¤É©·©ÌsöëÆ¢¦é©àµêܹñB»êÍAAÆ©lÔÌàÊÆ©¢Á½æ¤ÉOIȨèÚÈñ¼æèARÌ`Æ¢¤s×ÌÀÌÌ´oÉߢƱëÅ{lªÓ¯µÄ¢È¢Æ±ëàÜßÄAæÆÌÚÆ`èªA÷ÌÌ®«Æ´oÅÇ¢©¯Ä¢½Ì©àµêܹñB»¤¢¤`ªüÁĢȢu²O@zÌ©viE}jÆ¢¤ìiÅÍASÌƵÄÌÚñâèƵ½Ösͩ뤶ÄcÁĢܷªA_`Ìש³ÉnÆ}ÌæªÍÀèÈBÉÈÁÄAàÍâ_ÌWÆ¢¤AÓ×ÌêàèOƱëÜÅA`ªð̳êĵÜÁĢܷB¨»çA±Ìæ¤ÈæÊÍRÌÚÅÍA»Ìæ¤É©¦Ä¢½ÌÅ èAÀèÈAÈ`ÊÈÌÅÍÈ¢©Æv¢Ü·B

»¤vÁÄARÌìiðUèÔÁÄÝéÆA°÷¾Ìæ¤È÷×È_Å©éÆ¢¤uüÍêÑµÄ ÁÄA»êͶUðƨµÄ[ÜÁÄ¢Á½Æv¢Ü·B»êÍA¼Ìú{æÌæƽ¿Í¿¾È©Á½_ÅÍÈ¢©Æv¢Ü·BÞÌìiÉlÔÌ{¿Æ©X

Ûð©élͽ¢Ì©àµêܹñªAtɪqxÌ÷׳ÖÌuüªAÓNÉÈÁÄQ·È¨ÉæÊÉ\êÄ«ÄAàÆàÆA»êªÊêµÄ¢½AÆ¢¤ûªAÉÍARÌìiÌScScƵ½_`ÉÂȪéæ¤Év¦Ü·B

¥IȶziÈÌ©AÈÆàóÔÌA±«Í èܹñBµ©µAãÌÎÌæ¤ÈƱë©çüȵĺÉìÆÈÁÄ

ª¬êºÁÄéÆ¢¤cÌ\}ÉÈÁĢܷB±¤¢¤\}ÌiÍl¶ðV{CY·éæ¤Èó¯æèûðµÕ¢\}Å·Bá¦ÎAL¼Èui

¥IȶziÈÌ©AÈÆàóÔÌA±«Í èܹñBµ©µAãÌÎÌæ¤ÈƱë©çüȵĺÉìÆÈÁÄ

ª¬êºÁÄéÆ¢¤cÌ\}ÉÈÁĢܷB±¤¢¤\}ÌiÍl¶ðV{CY·éæ¤Èó¯æèûðµÕ¢\}Å·Bá¦ÎAL¼Èui

ÌVGbgÍ龯êÇ®«ª éÌÅA»ÌéÈÌ©·©È®«ªAärÉæÁÄÎIÉ©éÒÌOÉpð\íµÄéB

ÌVGbgÍ龯êÇ®«ª éÌÅA»ÌéÈÌ©·©È®«ªAärÉæÁÄÎIÉ©éÒÌOÉpð\íµÄéB