|

�@ �Q�O�P�U�N�R���T���i�y�jBUNKAMURA�U�~���[�W�A��

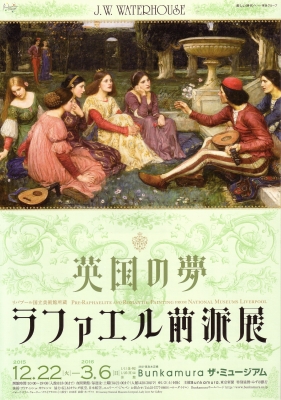

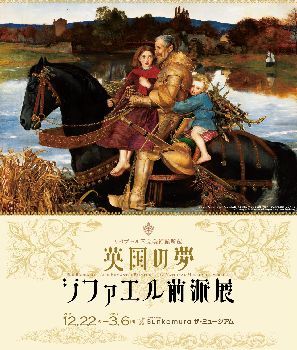

���̓W����̃��C���^�C�g���́u���t�@�G���O�h�v�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂����A���ۂ̓W��������ƁA�����Y���������܂����B���̈�ۂ��܂߂āA�܂��́A��Î҂̂����������p���܂��B �g���o�v�[���������p�ق́A�p���E���o�v�[���s���y�ыߍx�̔��p�فE�����قV�ق̑��̂ŁA���ɃE�H�[�J�[�E�A�[�g�E�M�������[�ƃ��f�B�E���[���@�[�E�A�[�g�E�M�������[�͂P�X���I�̃��t�@�G���O�h�Ƃ��̎��Ӎ�Ƃ̍�i��L�x�ɏ���������p�قƂ��Đ��E�I�ɒm���Ă��܂��B���̓x�A���̑�\�I�ȍ�i���킪���ŏ��߂ďЉ��M�d�ȋ@������邱�Ƃ��ł��܂����B���̎���̃��o�v�[���͑��D�Ƃ�H�Ɛ��i�̗A�o�ő�ωh���A�p���̎Y�Ɗv����S������̍`���ł����B���o�v�[���̊�ƉƂ́A���t�@�G���O�h���n�߂Ƃ����V����Ƃ̍�i���w�����܂��B���o�v�[���������p�ق̃R���N�V�����̏[���Ԃ�́A�����̊�ƉƂ̌o�ϗ͂ɑ������Ă��܂��B�P�X���I�㔼�̗��j�́A�P�W�S�W�N�A�_���e�E�Q�C�u���G���E���Z�b�e�B�A�W�����E�G���@���b�g�E�~���C�A�E�B���A���E�z���}���E�n���g�ɂ�郉�t�@�G���O�h�̌�������n�܂�܂��B�ނ�̓��l�T���X�̋������t�@�G���ȑO�̌|�p���_�̗����A�邱�Ƃ𗝑z�Ƃ��A�u���R�ɒ����Ɂv�Ƃ����W��̉��ɁA���Y�Ǝ�`�I�A���Î�`�I�ȑn�슈�����w�����܂��B�����̓`������A�_�b�����Ɏ��グ�A���R�̍ו��𒉎��ɕ`�ʂ��܂����B�����āA����܂ʼnp����d���x�z���Ă����A�J�f�~�b�N�ȊG��Ƃ͑S���قȂ�V�����G�搢�E��a�������܂����B�ނ�̃O���[�v�Ƃ��Ă̊����͐��N�̒Z�����Ԃł������A���̐��_�͑����̒ǐ��҂����Ɉ����p����A�₪�Ĉ��|�p�^���ł������ے���`�̒������`�����܂��B�G�h���[�h�E�R�[���[�E�o�[��=�W���[���Y�A�W�����E�E�B���A���E�E�H�[�^�[�n�E�X�A�W���[�W�E�t���f���b�N�E���b�c��́A���t�@�G���O�h�̉e�����A�p�����p�W�����Ă����܂����B�{�W�ł́A���o�v�[���������p�ق̂����A�E�H�[�J�[�E�A�[�g�E�M�������[�A���f�B�E���[���@�[�E�A�[�g�E�M�������[�A�T�h���[�E�n�E�X�̂R�{�݂����������i�ō\�����A���t�@�G���O�h�Ɏn�܂�p�����p�̗�����Љ�܂��B�h ���̂�������ǂތ���ł́A���t�@�G���O�h�̍�i��W�����悤�Ƃ����̂ł͂Ȃ��āA���o�v�[���������p�ق̏��������i��W�����A���̒��Ƀ��t�@�G���O�h�̍�ƂƁA���̎��ӂ̐l�X�����������Ƃ������Ƃł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����́A�P�X���I�̎Y�Ɗv���Ŗu��������ƉƂ��A���̍�Ƃ����̍�i���C�ɓ����čw���������ʂƂ������Ƃ������Ǝv���܂��B���̎���w�i�ɂ��āA���̂悤�ɉ������Ă��܂����B�g���̎���̑�p�鍑�̔��p�ōL������ꂽ�����́A�V�����钆�Y�K���̕����I�Ȋ��҂����ςɉ�Ƃ����������Ă����Ƃ����`�Ō���Â���ꂽ�B���̂悤�Ȑl�X�́A�傫���āA�܂������̏ꍇ�V�z���ꂽ�ƂɏZ�ތX��������A�����������K�ȓ@��͓�����̉�Ƃ̍�i�����邽�߂̏ꏊ�������Ă����B���p�������̐��E�́A������ɂ��n���Ďp����Ă����G�����p�̃R���N�V�����𑊑����邱�Ƃ̂Ȃ��l�X�̕K�v�������Ƃ����̂ł���A�p�g�����Ƃ��̉Ƒ�����Ȃ邱�̐V����̑������ȑO�ɂ͍l�����Ȃ����������̔ɉh�����Ă����̂����A�ނ�̊�]���m���ɂ��̉ƁX�̑����l���ɔ��f������Ƃ������Ƃɂ���Ĕ��W�����̂ł���B����䂦�ɁA�P�X���I�����̏��H�ƂɌg��钆�Y�K���̗����ƁA�������ނ̔��p��i����ɓ��ꂽ���Ƃ����ނ�̊�]�́A�����̌|�p�Ƃ��E�ƓI�Ɏ������邱�Ƃ��\�ɂ����B�h

���̂悤�Ȃ��Ƃ́A��Ƃ����ւ̃��b�e���\��Řb�Ƃ��Ĕ��W���͂���܂���B�ł́A���̂Ƃ��냉�t�@�G���O�h�Ƃ́A�ǂ̂悤�ȍ�i�̌X���ŁA�����œW������Ă����i�́A����Ƃǂ̂悤�ɃY���Ă���̂����A���̌l�I�ȑ������ɂ����̂ł����A�������b�������Ǝv���܂��B���t�@�G���O�h�A�Ƃ��ɏ����̓����ɂ��ẮA�ʂ̂Ƃ���ł܂Ƃ߂Đ������܂������A��ȓ_�Ƃ��āA�`���I�Ȑ������l�T���X�̓�����@�ɂ�闧�̂��Ԃ�ᔻ���āA�֊s���ɂ���đ������鎖���̗D���Ȍ`�ہA�Ȗ��ȍ\���A�����ȐF�ʂƂ����_�ł��B�����āA

�g���R�����邪�܂܂Ɂh�Ƃ������X�L���̗��O�ő�ق����悤�Ȑ��k�ȕ`�ʂ����߂Ă����āA�������ꂵ�Ă��܂��قǂȂ̂ł����B��������A�`���I�ȊG��ӏ܂Ƃَ͈��ȁA����҂���̓I�ɍ�i�ɑΛ�����A�܂�A�Q������悤�ȏ�����A�����ɋ����Ƃ��e���������܂��Ƃ��������Ǝv���Ă��܂��B ����ɑ��āA�����œW������Ă����i�̔��Ƃ������̂ɂ��ĉ���ŏq�ׂĂ��Ă���̂��A�����Ȃ�܂������p���܂��B�g���B�N�g���A�����̎����̒����ɂ́A�l�X���|�p�̖ړI�ɂ��Ăǂ̂悤�ɍl���Ă��邩�Ƃ����_�ő傫�ȕω�����ꂽ�B���w�I�������i���ƂŁA��Ƃ��������̍�i�ɂ����āA�ȑO�͎������L�^�������@�\�Ƃ��Ă݂Ȃ���Ă������̂�ނ��A���̑���Ɋϋq�̑z���͂������o���X���Ɍ��������̂ł���B�P�W�T�O�N��ƂU�O�N��ɂ�����i���I�ȃC�M���X�̉�Ƃ����́A���݈ӎ��̈Î��������͘A�z�ɂ���Ċӏ҂������I�݂ɑ�����@��A��i�̎����͋C�ɔ���钊�ۓI�ȓ��������N���邱�ƂŐS���w�I�����������N�������@���킩��悤�ɂȂ��Ă����B���̎���ɂ����铹���I�A���_�I�A�܂��Ȋw�I�s�m��������A��Ƃ����͔ނ�̊����s���ɏے��I�ȕ\����^������@��T�����ƂւƋ�藧�Ă�ꂽ�B�l�ԑ��݂ɂ����鍪���I�Ȃ��̄����⎀�A�����Ċ��o��̑̌������\�ʏ゠�邢�͐��݈ӎ����Ŏ�舵���G����́A�����̗D�ꂽ��Ƃ����̂Ȃ��ł����C�g����b�c�A�o�[��=�W���[���Y�A�����ă��Z�b�e�B��ɂ���Ē��肳��A�₪�āA���l�ȗv�f���������킳��ē�d�̈Ӗ���S���悤�Ȍ|�p�ւ̎��g�ݕ������܂ꂽ���A�����i���I�ȉ�Ƃ����͊F���̗l����邱�ƂƂȂ����̂ł���B���̉�ƃT�[�N���ɂ���đn�Ă��ꂽ�C���[�W�͐l�̐S������ŗ����Ȃ����̂��������A����͊ϋq���P�Ȃ�ڌ��҂Ƃ��ĂƂ������ނ���A���̏o�����Ɋ������܂ꂽ�悤�Ɋ����A���Ђ��犴����C���ɂȂ�悤�ɋ������邩��ł������B�����̉�Ƃ����͂Ƃ�킯���p�̐S���I�ȗ͂��I�ɗ������Ă���A����䂦�Ɋ�ňÎ��I�A���ے���`�I�Ȕނ�̍�i�̓��[���b�p���ŕ]���ƂȂ����̂ł���B�h ����ł́A��i��W���ɉ����Č��Ă��������Ǝv���܂��B

�T�D���B�N�g���A���̃��}����`�҂���

�~���C�̍�i�������܂����A�u�u���b�N�E�u�����Y�E�B�b�J�[�Y�̕��m�v�i���}�j�Ƃ����P�W�U�O�N�̍�i�ł��B���̍�i�̓��[�e�����[�̐킢�ɕ����u�����Y�E�B�b�N�R�����̕��m�Ɨ��l�̕ʂ�̏�ʂ��ނƂ������̂ŁA���j�I�A���̂�����I�ȑ�ނ����������̂ŁA���t�@�G���O�h����̕���I�ȊG��ւ̉�A�̂悤�ɂ��݂��܂��B�������A�����̃~���C�Ƃ͕ʐl�̂悤�ȉ�Ƃ������ɂ��܂��B��z�����f�b�T���͂ɂ�鐫�i�ōI�݂ȕ`�ʂ͑��ς�炸�ŁA���ꂪ���t�@�G���O�h����ƕς��ʐ����Ȃ��_�ł��傤�B���t�@�G���O�h����Ƒ傫���ς�����_�́A�ӏ҂���i�����đz������]�n��傫���c���Ă���_�ł��B���t�@�G���O�h����̍�i�́A�u�I�t�B�[���A�v���T�^�I�ł����A��i�̒��ɈӖ�����ڂ���Ă��āA�ς���͑�R�̏������Ă����āA����𗝉�����A���邢�͉��߂���Ƃ����g�̑ԓx����炳��邱�ƂɂȂ�܂��B����ɑ��āA�u�u���b�N�E�u�����Y�E�B�b�J�[�Y�̕��m�v�̏ꍇ�́A����Ă����}�����Ă��āA�ς�l�̑z���ő���Ȃ�����₤�]�n�����܂��悤�Ɏd�g�܂�Ă��܂��B�����Ɋӏ҂���i�����邱�Ƃɂ���ĐϋɓI�Ɋւ�邱�Ƃ��\�ɂȂ��Ă��܂��B�Ⴆ�A�ʂ�鏗���̊�����ے�����ו��́u�I�t�B�[ �������ł��B�I���܂Ƃ܂��Ă͂��āA�L�����������̂ɂȂ��Ă���̂͊m���Ȃ̂ł��傤����ǁA���ɂ́A�I������ɗ����Ă��܂��Ă���悤�Ɍ����܂��B���t�@�G���O�h����́A�ߏ�Ƃ�������Ӗ��̔×��ɑ�\�����A�t���Đn��������Ȃ�����ǁA���������܂����Ƃ��낪���邩������Ȃ����A���O��Ă������͂������Ă��܂����A�Ǝ��ɂ͌����܂��B���������A������܂�܂Ƃ܂��Ă��܂��Ă���B���̂��߁A�ދ��Ȉ�ۂ�������܂���B �~���C�̍�i�𑱂��Ă݂Ă��܂������A�Ō�ɁA���ł͂Ȃ����i�ɋ߂��u�ǂ����S�v�i�E�}�j�Ƃ����P�W�V�V�N�̍�i�����Ă��������Ǝv���܂��B���̂���̃~���C�̓��t�@�G���O�h�̐�s�I�ȉ�Ƃ���A�����̒����������ё���ƂƂ��āA���Ĕ��R�����A�J�f�~�[�̒��ɒn�ʂĂ����Ƃ����܂��B���Ƃ��ƁA�I����Ƃł͂���̂ŁA�l�����̊�̑���Ȃǂ��L�b�`���`����Ă��āA�i���̍����ё���ŁA����悢���A�l�X���~���C�ɒ����������̂�������Ǝv���܂��B�������A���t�@�G���O�h�̍��̉ߏ�Ƃ�������ז��ȕ`�����݂͂����ɂ͂Ȃ��A���̍��ɔ�ׂ�ƕM�����͑e���i����͕K�������������Ƃł͂���܂��j���̂ƂȂ��Ă��܂��B���̑���ɁA�l���̔w�ォ����Ă�悤�ɂ��āA��̉E�����͉e�ɂȂ��Ă��܂����̂́A���Ȃ������ɂ����Ă̋Ȑ��Ɣ����ق��Ƃ��낪�f���āA�j�̂ق�̂�Ƃ����Ԃ݂��A���̏����̔��̏_�炩����\�킵�Ă���悤�Ɍ����܂��B�܂��A�ޏ��̒��Ă���u���E�X�͑e���M�G�ɂ��I�݂ɕz�̂�����ƃU���U�������悤�Ȏ��������Ď��܂��B�����A���̍�i�́A�����܂ł��~���C�̍�i�����猩�悤�Ǝv����i�ŁA�~���C�ɂ��ẮE�E�E�Ƃ����悤�Ȍ������ǂ����Ă��A���Ă��܂��܂��B���i�ł���Ƃ͎v���܂����B

�����Ⴂ����́A�܂�A���t�@�G���O�h�̂���́A���C����ł���A�Ⴓ�䂦���Ȃ��������āA���g���J�b�R�悭�����������䂦�ɒt�قȗ��_���������݂��肵�܂����B�����Ă܂��A���������o�����Ȃ��A�z���̒��ŗ��z�̏�������ǂ����߂邱�ƂɂȂ肪���ŁA���ꂪ���t�@�G���O�h�̕���I�ȕ��@�_���}���A�̏����ŏ��������܂Ƃ���������ǂ����߂��肵���Ƃ������Ƃł��B�����̃��Z�b�e�B����芪���Љ���̓��B�N�g���A���̋֗~�I�ȕ����ɂ����ď�����`���Ƃ��Ă��A�������̐���ɔ����Ă������Ƃ��A�����ƍl�����܂��B ���Z�b�e�B�͂��̒��ŁA���Ƃ��Ƒf�{�̂��������w�̐��E�ŁA���g�̎v���̂�����z���̂Ȃ��ŒNj����Ă������ƍl�����܂��B���ꂪ�_���e�̍�i�̃x�A�g���[�`�F�ł�������A�����̃A�[�T�[���`���ł�������A�M���V���_�b�̏��_�����ł�������ƁA���B�N�g���A���̓����I�Љ�̒��ł��A�ЂƂ̔������ł����������Ƃ���A�����̏��������ɉ������āA��i�𐧍삵�Ă������ƍl�����܂��B ���̌�A������ɂ������āA���Z�b�e�B�͌������o�����A���g�̏����������ɒm�邱�ƂɂȂ�܂��B�Ƃ��ɁA���Z�b�e�B�̏������ƁA�t����������������i�̃��f���ɂ�����Ƃ��A���̏�����������������̐l�ԊW�Ƃ��̓��t�@�G���O�h�������������╶�͂ɏڍׂɏЉ��Ă���̂ŁA�����ł͍̂�グ�܂��A�����Ń��Z�b�e�B�́A����܂őz���̒��ł������ĂĂ����������A���g�Œm��킯�ł��B�����ŁA���Z�b�e�B�͕t�������Ă������̏������A���̂܂܁A����̔ޏ������̎v�����Ԃ���悤�ɁA�ޏ������̏ё����A���Z�b�e�B���g���ޏ���������Ԕ������f����悤�Ɉӏ����Â炵�ĕ`���Ă����悤�ɂȂ��Ă����܂��B���̂Ƃ��ɁA�����̃G�s�\�[�h�Ƃ��_�b�Ƃ����w�̂��̂�����Ƃ��A�����Ƃ��炵�������Ȃǂ͕s�v�ƂȂ��Ă����܂��B���Z�b�e�B�ɂƂ��ẮA�ڂ̑O�ɗ킵�����̑Ώۂ�����킯�ł��B���̈��̊��G�����̂܂ܕ\�킷���Ƃ��A���̂�����̏�ʂ����Ƃ����悤�Ȗʓ|�ȉ�蓹������K�v�����������Ȃ��Ȃ��Ă������Ƃ����킯�ł��B����ȉ�蓹������ԂɁA���̉����肪��߂Ă��܂��܂��B���Z�b�e�B�́A�ނ���A����������������܂߂č�i�Ƃ��Ē蒅�������������̂ł͂Ȃ����B���ꂱ�����A���Z�b�e�B�̗B����`�Ƃ������i�ł������ƍl�����܂��B ������A���Z�b�e�B�Ɠ������ɗB����`�Ƃ���ꂽ��Ƃ����Ƃ́A���̓_�Ń��Z�b�e�B�͑傫���قȂ��Ă����ƍl�����܂��B���̗B����`�̉�Ƃ����̓��[���b�p�嗤�ɗ��w���ŌÑ�M���V����C�^���A�̔��p�ɐG��āA���̗��z��ǂ��������̂Ɩ{���I�ɈႢ�܂��B�܂�A���̍�i�̂悤�ȏ�������ɕ`�����P�W�U�O�N�ȍ~�̍�i�́A�����̔��g���邢�͎l���̎O���A�قړ��g��̑傫���̃L�����o�X�ɁA��������ʂɎ��܂肫�ꂸ�ɁA��ʂ���͂ݏo���Ă���悤�ɂ����ς��`����܂��B����́A�w�i�Ƃ���ԂƂ��������̂́A���͂�`���̂��ʓ|�ŁA�����Ƃ��������t�����A���Ƃ��ΉԂ����`���Ă����܂��B�����āA�^�C�g���ɂ��āA�_�b�╶�w�̃^�C�g�����Ӗ��[�ɂ��Ă����邱�ƂŁA�ے����̏��������ƂƂ��ɁA����Ȃ�̈Ӗ��Â������Ă��܂��B���̂Ȃ��ŁA�`����Ă��鏗���̓��Z�b�e�B�̍D�݂̃^�C�v�̏����ł���A�ގ��g�����̖уt�F�`�ł��邩�̂悤�ɁA���̂قƂ�ǂ��L���Ȕ��������グ�邱�ƂȂ��i�����̃��B�N�g���A���ł͈�ʂɏ����̔��͌������̂ł������ɂ�������炸�j�A�����Ĕ��𗬂��ĕ`���āA�O��ŁX�����قǂɐ^���Ԃɓh���ċ������Ă���Ƃ����܂��B ���̍�i�ł��A�ے��I�ȈӖ��̂���A�g���r���[�g����ʂɓ���Ă���悤�ł��B�Ⴆ�A��������Ɏ����Ă���̂͏����̃��V�̗t�ł���Ƃ��A�w��̗��e�ɂ͈��i�L���[�s�b�g�j�Ǝ��i�[���j�̃V���{������������Ă���Ƃ��A����悤�ł��B�������A����҂̎����͂���ȂƂ���ɂ͍s�����A���̍�i���ԂŖ��ߐs������Ă���Ƃ���ł͂Ȃ��ł��傤���B�����̒��Ă��郍�[�v�̌���̂���Ԃ���ʂ̉������ʼnf���āA��ʏ���̍��E�ɂ͐^�g���K�N�̉ԑ��������A�����ɂ͍����������珗���̖L���ȐԖт����ė���o��悤�ɍL�����Ă��܂��B�����āA�^�ɏ����̓����̐Ԃ��O���������Ă���B���̂悤�ȐԂɈ͂܂�đΏƓI�ɉf���o�����̂������̔����_�炩�Ȕ��Ƃ����킯�ł��B�܂�A���̍�i�́A���낢��ɗ����������܂����A�^�̊�𒆐S�ɂ��āA�l�X�Ȉӏ������͂�ł���B��������Z�b�e�B�̑����猾���A�����̊���ۗ������邽�߂ɁA���ꂱ��H���{���Ă���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B����́A�ʂ̌���������A���̂悤�ȍH�v���Â炷�K�v���������Ƃ������Ƃɑ��Ȃ�܂���B����́A�`����Ă��鏗���ɑ��݊����Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�����Ƀ��Z�b�e�B�Ƃ�����Ƃ̉�ƂƂ��Ă̑ޔp�������Ă��܂��B���ꂾ���A�F�X�Ȃ��̂���ʂɂԂ�����ł��A���͂��Ȃ��B��ʂ���������Ɍ���҂ɔ����Ă���悤�ȂƂ��낪�Ȃ��B�S�̂Ƃ��āA����Ȃ�ɂ����܂��Ă���B���̂悤�ȍ�i�́A�u���W�����̏Z��̋��Ԃ�����Ƃ��A���ł��X�m�b�u�Ȑl�X�̏W�܂�̒��ŃA�N�Z�T���[�Ƃ��ď���Ƃ����ړI�ɂ́A�œK�Ȃ��̂�������������܂���B���Ƃ��ƁA���̂悤�ȋ����T�[�N���̒��ŃJ���g�I�Ɉ��߂����悤�Ȑ��i�̍�i�������Ƃ����悤�ȋC�����܂��B����̓W���ŁA���̉�Ƃ����̍�i�ŕ��ׂ��Ă���̂����āA�����v���܂����B

�U�D�Ñ㐢�E��`������Ƃ��� �O�̃R�[�i�[�����t�@�G���O�h�Z��c�̉�Ƃ����𒆐S�Ƃ����W���������悤�ł����A����ɑ��ėB����`�I�ȌX������������Ƃ����̍�i�̓W���ƁA���͌l�I�Ɏv���܂����B�O�̃R�[�i�[�̉�Ƃ������A�����̎Љ�̓����̉������悤�ȐV���������߂āA���Ђł������A�J�f�~�Y���ɔ��R����悤�ɊG��𐧍삵�n�߂܂������A���P�I����������b�I�ł�������Ƃ������Ƃ��낪�A�o�ϔ��W�ɔ����Đ��܂�Ă�������Љ���O�Љ�̖G��̕����Ƃ̓Y���͂��߂āA�V���ȓW�J�Ƃ��āA�����œW������Ă����Ƃ������o�Ă����Ƃ����悤�ɁA�l���Ă��܂��B ������Ɛ������Ă݂܂��傤�B���B�N�g���A������̃C�M���X�́A�V�������̂̍l�������A�o�ς݂̂Ɍ��炸�Љ�A�@���A�Ȋw�Ƃ������悤�ɗl�X�ȕ���ŏ�������܂����B�����ł͑����̌Â��ʔO����������Ă����܂����B���̒��ŁA�l�X�̎�������鎋�_�����{����ω����Ă����܂����B���̏ے��I�ȗႪ�_�[�E�B���̐i���_�ł��B�u��̋N���v�̒��Ń_�[�E�B���͐l�Ԃ̋N���ɂ��āA�]���̏@���I�Ȑ����Ƃ͑S���قȂ�Ȋw�I�Ȑ������s�Ȃ��Ă��܂��B����́A�]���̏@����̐M�O�ɂ�������U���Ƃ��݂Ȃ���i���ƌ����Ă��A�l�Ԃ͂Ƃ��ɐ_�ɂ���đ���ꂽ���ʂȑ��݂ł͂Ȃ��A���̓��ނœ����ƕς��Ȃ��Ƃ��ꂽ�킯�ł�����j�A�����̐l�X�̊Ԃɍ����ƘT���������܂����B���̌��ʂƂ��āA�m�I�E���_�I�ȓy�䂪����Ă��܂��悤�ȋ��Ɏ����Ȣf���l�X�������A���̂悤�Ȑl�X�̒��́A�@���̑�֕��Ƃ��Č|�p���A�˂̑ΏۂƂ��đ�����l�X���o�Ă��܂����B���ꂪ���̐��q�̋@���̂ЂƂƌ����܂��B�������A�����ł́A���B�N�g���A��������Ղ������t���Ă���������`�ɑ��锽�����Ђ낪���Ă��܂����B���W�E�g�傷��Љ�ɂ����Ă͈�l�̐l�ԂɂƂ��Ă̗L�v�ȖړI�Ƃ͕x�ݏo�����Ƃł���Ƃ��āA�M�O�Ƃ����Ȃǂ͎��ɑ���Ȃ��G������l�X�����������̂������ł��B�������A����ɑ��āA����̉Ս��Ȏ�����`����̓����Ƃ��Č|�p�̏d�v���ɂ�����l�X�������ď��Ȃ�����܂���ł����B���̂悤�Ȏ���̕ω��̒��ŁA��Ƃ����́A�Ⴆ�ΊG��̏ꍇ�A�L�^���c���b��`����Ƃ����`���I�ȋ@�\����E�炵�A����ɑ��茩�鑤�̑z���͂ɑi��������ɕς���Ă����܂����B��Ƃ����́A���݈ӎ��ɂ��Î���A�z�Ƃ��������@�ɂ���Ċϋq���������ׂ��l�����A��i�S�̂̕��͋C�ɒ��ې����������邱�ƂŁA�S���I�Ȕ�����U�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă����܂����B���̌��ʁA���Ǝ��A�����Č܊��ɂ��o���Ƃ������A����Α��݂̍����̕������ӎ��I�ɁA���邢�͎�臉��ň�������ϋɓI�Ɏ��グ�Ă����悤�ɂȂ�܂����B

���[�����X�E�A���}=�^�f�}���u�ł������b�v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B����ׂ͍����B�ז���Ƃ����_�ł́A�����̃~���C�ɂ������܂���B�~���C�̏ꍇ�͕��ʓI�ȋ�ԍ\���̒��ŁA�ז��ɕ`���ꂽ���������݂��咣����悤�ɂ��āA��ʂ�����o��悤�ȍ��o���N��������̂ł����A���̃^�f�}�̏ꍇ�́A���s���̂����Ԃɍו���������ׂ����܂��Ă��܂��B�ł�����A�~���C�̏ꍇ�ƈ���āA�`����Ă���X�̂��́A���̍�i�Ō����A�����̐A��������A�E�����̒I�ɏ���ꂽ�����⏬���A���邢�͉E���̈֎q�̋r�̒����Ȃǂ��A���ꂼ��ז��ɕ`����Ă��܂����A��Ԃ̒��ňʒu�W�ƁA����ɂӂ��킵���������Ă�����Ɣz��Ă��܂��B�����ŁA�~���C�ƈ���Ĉ��S���Č��Ă�����B�܂�A���ꂾ���ז��ɕ`������ł���̂ɁA���ꂪ�����I�ɔ����Ă��Ȃ��B���ꂪ���̉�Ƃ̓����ł���A�L���e���ꂽ�v���ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��l�̐l���̂����E���̏����̔��̖сA�������ɂȂ��Ă���Ƃ���̍ז��`�ʂȂǂ��ߑ����o��قǍׂ����̂ł����A����́A�O�̃R�[�i�[�Ō����T���Y�́u�g���C�̃w���l�v�ׂ̍����̂悤�Ɍ���҂����|����悤�ɂ͂Ȃ��Ă��܂���B����́A���ꂾ���ׂ����`�����܂�Ă���̂ɂ�������炸�A�l���̑��݊����H���Ȃ̂ł��B���Ƃ��A��l�̐l���̕\��͂�������Ƃ͕`���ꂸ�}�G�̂悤�ɗތ^�I�ŞB���Ȃ̂ł��B

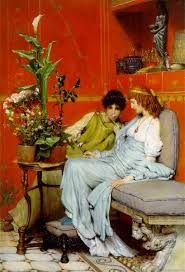

�A���o�[�g�E�W���Z�t�E���[�A���u�Ă̖�v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B�T�^�I�ȃ��[�A�̍�i�̌X���́A�Ñ㒤���Ɍ�����悤�����̂��邽���Ղ肵���ߑ���g�ɒ������M���V�����̐l���i��Ƃ��ď����j���S�n�悳���Ɍ�y�ɋ�������A���������Ɏ��̗���ɐg��C���悤�ɂ��Ă���A�Ƃ������̂ł��B��i�̃^�C�g�������ӓI�Ȃ̂��A��i�����������̂ł��Ȃ��A��������̈Î�������悤�Ȃ��̂ł��Ȃ��A�����Ė����e�ɓO���Ă���Ƃ����̂��A���̂悤�Ȃ��́A�Ⴆ�ΊG�̒��ŕt���I�ɕ`��������ꂽ�A�N�Z�T���[�ɂ��Ȃ�Ń^�C�g���ɂ��Ă��܂�����Ƃ������Ƃ�����܂����B�����A���[�A�́A�������̂�����̏�ʂ��e�[�}�Ƃ���Ƃ��A��������̎咣�����߂��Ƃ������Ƃ͂܂������Ȃ��āA���ƐF�ʂ̃n�[���j�[�Ƃ��ꂪ���ݏo�����`�ɁA����Ɍ����A������������o����镵�͋C�̂悤�Ȃ��̂ɂ������Ǝv���܂��B�l���̈ߑ���w�i�̐F����i�S�̂̕��͋C�����o���āA���̍�i������l�͖��Ȃ钲�ׂ��������Ă���悤�ȍ��o�ɂƂ����A�Ƃ����悤�ȕ]���������Ƃ������Ƃł����A���������̂����[�A�͑_���Ă����Ǝv���܂��B�B����`�Ƃ����Ă��A���t�@�G���O�h�̃~���C�̂悤�Ȑl�́A���̂�����̏�ʂ̂悤�ȑ�ނ� ���̂����肪�B����`�̂Ȃ��Ŕ�r�I�m���Ă����Ƃ����ł͂Ȃ��ł��傤�B�`���[���Y�E�G�h���[�h�E�y���W�[�j�Ƃ������l�T���X���̉�ƂɎ������O�̐l�����܂������A�C�^���A�n�̐l�̂悤�ł��B�u�h���`�F�E�t�@�[���E�j�G���e�i�Ô��Ȃ閳�ׁj�v�i�E�}�j�Ƃ�����i�́A�^�f�}�́u���C�ɓ���̎��l�v�A�|�C���^�[�́u�e���X�ɂāv���邢�̓��[�A�́u�Ă̖�v�Ƃ������Ñ㕗�̔w�i�ł��낮�������Ƃ������Ƃŋ��ʐ��������i�ł��B�y���W�[�j�́A���̉�Ƃ��ʐ^�ł����ƃ\�t�g�t�H�[�J�X�̂悤�Ȋ����ڂ���Ƃ����ĕ��͋C�������o����ʍ������� ������Ƃ��u�V���N���N�̉ԁv�i����}�j�Ƃ�����i�ł��B�悭�ł�����i�ŁA�L���C�ȍ�i�ł���Ǝv���܂��B�ł��A���̍�i�ɂ��āA���̓W����ŁA�����Ԉ���āA�y���W�[�j�ł͂Ȃ��A���̉�Ƃ̖��O�œW�����ꂽ�Ƃ��Ă��A���ɗ������q����̂����ŊԈႢ�ɋC�����l�͂ǂꂾ������ł��傤���B���ꂾ���A���̍�i�����������A�y���W�[�j�Ƃ�����Ƃ����������A���̉�Ƃɂ��Ă��A���M���ׂ��ڗ����������Ȃ��Ƃ������Ƃł��B��i�̉��l���ǂ������ȑO�ɁA�ЂƂ�܂�����̗ь�̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂ł��B�������A���̂ЂƂ�܂̉��i���������������͕ʂ̋c�_�ɂȂ�܂��B�����āA�X�œW������Ă����Ƃ����́A�ЂƂ�܂̒��̈�ł���������A�X���ɕ��Ԃ��ƁA����邱�Ƃ��A�܂��厖�������Ƃ������Ƃł͂Ȃ������̂��B�����v���܂��B���́A���̂悤�Ȗϑz���~�߂邱�Ƃ��ł��܂���ł����B

�V�D�ˊO�̏�i ���̃R�[�i�[�ɂ��ẮA�W���̈Ӑ}���ǂ��ł���A�_�������Ȃ��A�����Ƃ����Ԃ������̂ŁA���̓C���e�����b�c�H�Ƃ��āA����قǒ��ӂ����ɁA�����Ƃ��߂������Ƃ����̂������ȂƂ���ł��B

�W�D�P�X���I�㔼�̏ے���`�҂��� �Ō�̃R�[�i�[�́A�o�[��=�W���[���Y�̂悤�ȃ��Z�b�e�B�̉e�����Ȃ���A�B����`�̍앗��������A�l�������ꂽ��i�𐧍삵�Ă�������Ƃ����̍�i�ł��B���܂Ō��Ă�����Ƃ����́A�����I�Ȏʐ��Ƃ������Ƃ��d�����č�i�̉�ʂ�������Ă����̂ɑ��āA�����̉�Ƃ����́A���z�I�ȉ�ʂ��p�^�[���ŕ`�����Ƃ��Ă���_�ő傫���قȂ��Ă���Ǝv���܂��B

������Ƃ��u�v�V���P�i�N�q�h�ɒu������ɂ��ꂽ�v�V���P�j�v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B���Ɨ~�]�̐_�N�s�h�̋{�a�ɉ^�ꂽ�v�V���P���A����A�ޏ��̃x�b�h�ɒʂ��҂̐��̂�\�����ƁA�����v����ɂ��A���낵�������Ǝv���āA���̋����҂̑��̍����~�߂悤�Ƃ��ĒZ���������āA�����̂̓N�s�h�̎p�������B�N�s�h�͔ޏ����ЂƂ�c���āA���������Ă��܂��B���̍�i�́A�g�N�s�h������̓I�Ȉ��̊�т̎�قǂ������x�b�h�̖T��ɗ����s�����v�V���P���A�ނ̗����痎�����ꖇ�̉H���ƁA�^���������������v�̂��鏰�ɖڂ𗎂Ƃ��p��`���Ă���B�h�Ƃ�������������܂��B���ɂ́A���̐������ł���l�̊G��ǂݎ��͂Ɋ��Q���܂��B���̍�i����́A���ɂ́A�����܂őz�����邱�Ƃ͂ł��܂���B�����ŕ`����Ă���̂́A�����[�^�E�k�[�h�Ƃ������Ă������A�����n�ȑ̌^�̏����̗��̂ƁA���̎p���̜��ӓI�ŕs���R�ȂƂ���ł��B�����炩�Ɏ�̉��̓��̂Ɠ����������͂��ŁA���ꂪ�������Ȃ�����ەt���܂��B���̏����ɂ��āA������ɂ��ď�Ɖ��͕ʂ̉�Ƃ��`�����̂��Ƌ^���Ȃ��Ȃ�قǁA�`��������F����������Ă���悤�Ɍ����܂��B�����āA��ɂ͕\��Ȃ��A�܂�Ŏ��̂̂悤�ł��B

���Ƀo�[��=�W���[���Y�̍�i�����Ă����܂��傤�B�o�[��=�W���[���Y�̓��Z�b�e�B�Ɍ��o����A���t�@�G���O�h�̌�����\�����ƂƂ��������ł����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�u�t���W�I���b�g�𐁂��V�g�v�i���}�j�Ƃ������ʉ�ł��B���̓W����ŁA�ŏ��Ƀ��t�@�G���O�h�̃~���C�̕��ʓI�ŁA�����̗֊s�m�Ȑ��ŕ`���Ă����}�ʂ̂悤�ȊG�悩��A�B����`�̉�Ƃ����̉��s���̂����Ԃ���ʂɓ������A�����̕\�w�̊��G���ז��ɂȂ���悤�ɕ`�ʂ��āA�Ȋw�I�v�l�ɉ����悤�ȃ��A���������킩��Ղ��掦���Ă������Ƃ���A�܂��A���ʓI�Ő}���I�ȊG��ɂЂƉ�肵�Ė߂��Ă����悤�Ȉ�ۂł��B�������A�����ɂ͂����߂��Ă����̂ł͂Ȃ��āA�\�w�I�Ń��A��������������̂ł͕�����Ȃ����������̂ł��낤�l�X�̗~�����[�����ׂ��A���z�����܂��������̂��A�����Ƃ͈�����悳����悤�ɒ������珉�����l�T���X�̂���̃C�R���̂悤�Ȑ}���̂悤�Ȍ`�ɂ��Ă݂�����i�Ƃ������Ƃ��ł��܂��B���b�c�̂悤�Ɍ����ƌ��z���B���Ȃ��̂ł���̂ɑ��āA�o�[��=�W���[���Y�͌����ƌ��z�̋�ʂm�ɂ��Ă݂��܂��B���z�̖��ӎ��̐��E�́A���͂�l�X�ɂƂ��ă��A���ɍ݂�Ƃ������Ƃ��O��ɂȂ��Ă�����A���ꂪ�����ɍ��A�������c��ł���A���̗��ɖ��ӎ��̐��E���L�����Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B��������A���Ɋ����Ă��܂����Ƃ�����A�l�͕s���ɉՂ܂�邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�����āA�W�����E�E�B���A���E�E�H�[�^�[�n�E�X���u�G�R�[�ƃi���L�b�\�X�v�i�E�}�j�����Ă����܂��傤�B�^���I�ȉ�ƂƂ����C���[�W�������Ă��܂������A���ۂɍ�i������ƁA�`�������e���̂ŋ����܂����B�����������x�̃T�C�Y�Ńh�J�b�ƒ掦���Ă݂��邱�ƂŁA���̃X�P�[�����Ƒ�ނƂŁA�@�ׂƂ����z�I�Ƃ��^���Ƃ�������ۂ�^���Ă���I�݂��Ɋ����������Ƃ����Ƃ���ł��B�������A����łǂ������Ƃ����Ƃ���ŁA����܂ŗl�X�Ɍ��Ă����A�����Ō��Ă����ƁA�����͂���悤������ǁA���Ƃ��ẮA�����������q�����Ƃ��������ł����B�Ō�̂Ƃ��낪�A����Ȃ������̂ŁA�旳�_�˂������Ƃ����̂��A�W����S�̂̈�ۂł����B

|