�Q�O�P�V�N�Q���P�S���i�j�@�O�H�ꍆ�ٔ��p��

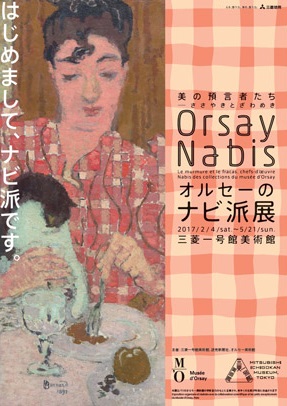

���āA�i�r�h�Ƃ����̂́A���܂�Љ��Ă��Ȃ������̂ŁA�����m�����Ȃ��܂܌��Ă��܂����B�����œW����`���V�ɊȒP�ȏЉ����̂ň��p���܂��B�g�P�X���I���̃p���ŁA�O�q�I�Ȋ������s�����Ⴋ�|�p�Ƃ̃O���[�v�u�i�r�h�v�B�{�i�[���A�����C���[���A�h�j�A�Z�����W�G�A���@���b�g����𒆐S�Ƃ���i�r�h�̉�Ƃ����́A�S�[�K������e�����A������u�i�r�i�a���ҁj�v�ƌĂ�ŁA�V���Ȍ|�p�\����͍����܂����B�ߑ�s�s�����̏����R�ȐF�̖ʂŕ\�킷�������ƁA�ڂɌ����Ȃ����̂�`�����ʐ�������Ɛ_������킹���i�r�h�̌|�p�́A�ꌩ�T���߂Ő������ꂽ��ʂ̂����ɁA�Q�O���I���p��\������Â��Ȋv�V�����߂Ă��܂��B�h�Ƃ������Ƃł��B�������A���������R���Z�v�g�œW�������悵���Ƃ�������ŁA�I���Z�[���p�ق̃R���N�V���������Ă��܂����Ƃ����̂ŁA�i�r�h�����̓W���őS�e�����邱�Ƃ��ł��邩�ǂ����A���ɂ́A�m�����Ȃ��̂ʼn��Ƃ������܂���B�����͈��p�����Î҂������́A�I���Z�[���p�ق����Ă��܂����Ƃ������e�Ȃ̂ŁA�R���Z�v�g�͖��炩�ɂ���Ă��܂��i���Ƃ��ƁA�Ȃ������̂�������܂��j�I���Z�[���p�ق̊W�҂��A�J�^���O�̂Ȃ��Łg�A���e�B�~�X���ƌ�����e�����A�����Ĕނ�̍�i����Y�����͋C�ɂ܂��A�䂩��܂����B���ꂾ���łȂ��A�����ȉ�ʂ����ς��ɗl�X�ȐF�ʂ��������߂��Ă��邩�̂悤�ȊG���Ԃݏo�������z�ɂ����͂������Ă��܂��B�h�Əq�ׂ��Ă���̂ŁA�������������ő������Ă���Ƃ������Ƃł��傤���B�����āA�����J�^���O�Ŋw�|�����A�i�r�h���J�E���^�[��J���`���[�A�T�u��J���`���[�Ƃ��đ�����Ƃ������_�ňӋ`�t�������Ă��܂��B����́A���m�̊G�悪���l�T���X�̎���Ƀ��I�i���h�E�_=���B���`���G����u���ׂĂ̌|�p�ɏ��鎊���̋Ɓv�ƒ�`���āA�_�̋Ɩ��ɏ�����d���Ƃ��āA���̕��ʂɎO�����̋�Ԃ��C�����[�W�����Ƃ��Ă��肠���A������x����ϔO�̑̌n��m�̒~�ς��A�ӏ҂ɒ�����́A�܂�n�C��J���`���[�Ƃ��č��グ���Ă������Ƃ����܂��B���̂悤�Ȉ̑�Ō`����w�I�Ȃ��̂͗��z��������܂��A���肪�������Đe���ݓ���̂ɂȂ��Ă��܂��܂��B����ɑ��āA�g�߂Ȏ��R�̌��i�����̕�炵�̏�i�Ȃǂ��y���ŊȌ��ɕ\�����悤�Ƃ����̂��i�r�h�Ƃ����������ł��B����́A����̓��{�ɂ����ĂP�X�V�O�N��Ɍ��Ђł��������{�Ƃ��Ă̌|�p�ɑ��āA�g�̉��̓��g��̓�����u���킢���v�Ƃ��ċ����̎����ŕ\�����邱�Ƃ����o�����T�u��J���`���[�ɏd�˂Ă݂邱�Ƃ��ł���A�Ƃ����������ł��B����́A���m�G��̗��j���ڂ݂�Ɨޗ�̂Ȃ����j�[�N�Ȃ��̂��Ƃ������ƂɂȂ�Ƃ����܂��B ���̂悤�Ȃ��Ƃ���|����ɁA���ꂩ���i�����Ă��������Ǝv���܂��B�������A�ꌾ�A�����ŃT�u�E�J���`���[�����������ɏo���Ă��邱�Ƃɂ��āA����͑ΏƓI�Ɏ��o�����̂́A���Ђł���n�C�E�J���`���[����̏ォ��ڐ��ł̌����ŁA���̎��_�ł݂�ΈӋ`������Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤���A�����ł͂Ȃ��āA�T�u��J���`���[����̎��_�ł݂�i���Z���X�A�`���I�ȊG��̌��Ђ����ꂵ�āA���͉��ł��Ȃ�����A�Ӌ��ł���T�u�J���̂��������Ƃ�����p�N�b�Ă����A�Ƃ������Ƃł�������܂���B���Ƃ��A����Ƃ����̂̓L���C���Ƃ����ł͂Ȃ��ΎG�ŎS�߂Ȃ��̂�����킯�ł����A�����������Ƃ���ڂ�w����Ȃ�A�s���̂悢�Ƃ����ɂ����Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���̍�i��������ۂł́A���������Ƃ���͔ے�ł��Ȃ��Ǝv���܂��B����́A�Ⴆ�A�P�W���I�̃h�C�c�Ń��}����`�̗��z��ǂ����߂�Ƃ�����l�ɋ�����Ƃ��낪���S�ɂȂ��āA����̕�炵�ɓ�������悤�ɕ������莩�����Ă����r�[�_�[�}�C���[�Ə̂���鏬�s���I�ȕ�����������Ǝv���܂��B����́A���������ɏo����Ă����A���{�̃T�u�J���`���[�������͂U�O�N��㔼����V�O�N�㏉���ɂ����Ă̔��̐��I�ȁA�����E�Љ�^���̍��܂��X�^�[�g�̂ЂƂƂ��Ă���_���킷���ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

�P�D�S�[�K���̊v��

���̕Ό������n�D�Ȃ̂�������܂��A�S�[�M�����̍�i�ɊG��I�Z���X���������Ȃ��̂ł��B�v����ɉ���A�G��ɂȂ��Ă��Ȃ��B�܂�Ȃ��A�Ƃ����̂������Ȋ��z�ł��B���ꂪ�A�T�}�Z�b�g�E���[���̏����̃��f���ɂȂ����悤�ȁA���Z�W�̎d����Ƒ��A�܂�̓u���W�����I�Ȉ��肵�������𓊂��o���āA��ƂɂȂ����Ƃ��A�N�w��⼌��̂悤�Ȏv�킹�Ԃ�ɍ�i�^�C�g�����Ƃ�������āA�`���ꂽ��i�����́A�����ɔ�ׂĂ��܂茩���Ȃ��̂́A�ǂ����ō�i���܂�Ȃ����Ƃ�F�߂��Ă���؋��ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B�܂�Ȃ����R��������邱�Ƃقǔn���n���������Ƃ͂Ȃ��̂ł�߂Ă����܂����A�W������Ă����i�́A���̓W���\���ł͕K�v�Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���A���R�f�ʂ肵�܂����B�ł�����A�i�r�h�̍�i�ɑ��āA�S�[�M�����̉e���Ƃ��A��ʼn������Ă���ʂ́A���͂قƂ�NjC�ɂ��Ă��܂���B

�G�~�[���E�x���i�[�����u�b��r�Ƃ�v�i����}�j�Ƃ�����i�ł��B���ׂēW������Ă���S�[�M�������u��̂���Õ��v�i�E�}�j�Ɣ�ׂČ���ƁA�e���W�͔F�߂��܂���B�ʂɁA�W����̉���Ɉق����������͂���܂��A�S�[�M�����͔��h��Ő��ʉ�̂悤�ł�����̂ɑ��āA�x���i�[���͌��h��ŊG�̋�����悤�ɒu���Ă��āA�ނ����Z�U���k�i�E���}�j�ɋ߂���ۂ��܂��B�����ɔz����铩��A��ʒ����̒فA�����đO���ƉE���̉ʕ��͂ǂ���������m�ȗ֊s���ň͂܂�A���̓����͗��̊��⎿����w�NJ��������Ȃ��F�̖ʂŁA�S�āi�Õ��P�̂��j�ł����܂�̗ǂ����_�ŕ`����Ă��܂��B����́A�Z�U���k�̐Õ���Ō`���������̂̑��݊���D�悳�������Ƃł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�����āA�G�̋�����d�˂��ďd�ʊ��Ƃ����̂��A�ǂ�����Ƃ������݊����܂��A��ʂɒ蒅�����悤�Ƃ��Ă���悤�Ɍ����܂��B����ɉ�ʂ�

�����炭�A���̂悤�ȍ�i�̓W���������̂ł���A�����A�����Ɋ��z���c�����Ƃ͂Ȃ������Ǝv���܂��B

�Q�D��̏�������

���̃R�[�i�[�ōŌ�Ɏ��グ�����̂́A�A���X�e�B�[�h�E�}�C���[�����u�����̉���v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B�}�C���[���͒����ƂƂ��ăI�[�M���X�g�E���_���ƕ��я̂����قǂ̃r�b�O��l�[���ł����A���̍�i�͐��ׂȈ�ۂ̉��i���Ǝv���܂��B

�R�D�e�����̎��� �ŏ��̂Ƃ���ŁA�i�r�h�̓����Ƃ��ē���I�Ȃ��Ƃ����Ƃ����Ƃ�����������������Ă����̂����p���܂������A���̂܂��ɓ��퐶���̕��i��e�����Ƃ����L�[���[�h�ō�i�Ƃ������̂��W������Ă���Ƃ������Ƃł����B �s�G�[����{�i�[�����u�x�b�h�ł܂ǂ�ޏ��i���̂����ȏ��j�v�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł��B�^�C�g�����⏗���̃|�[�Y����݂ď�̌�̏�i�Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���A���̏����̃|�[�Y�����I�Ȃ̂ł��傤����ǁA�܂�ŁA�V�[�c�̂���Ɠ����悤�Ɍ����܂��B���̏������p�����������Ȃ��������Ђ낰�āA�p�т������ɂ���Ƃ����|�[�Y�́A���Ȃ���I�ŁA����Ȃ�̈Ӑ}��o��ł��Ȃ���A�����ł͕`���悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��҂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������A���̏����̏���̃V�[�c�̂���ł��肾�����͗l�ƉE���̖ѕz�̌`�ƁA�����̃|�[�Y�͂悭���Ă��āA�Ƃ��ɏ�����������������悤�ɂ͕`����Ă��Ȃ��̂ŁA����炪�F�Ⴂ�̖͗l�̂悤�Ɍ����܂��B�����ɂ���̂́A�������ɓ���̏�i��������܂��A�����₽���ώ@���Ă��āA�`���Ă���Ώۂ̏����ɑ��āA�V�[�c��ѕz�Ɠ����悤�ɕ��q���x���Ŋώ@���Ă���悤�ȁA�e�����̊���Ȃǔ��o���������Ȃ��@�B�̃Z���T�̂悤�ȏ���ł��B

�S�D�S�̂����̌��t

�����炭�A����̃C���X�g���Ŗ���Ă���N���G�C�^�[�̃Z���X�Ƃ����̂��A���̃i�r�h�̐l�����̍�i�����肩��A�O�ʂɕ\���Ă����̂ł͂Ȃ��̂��A�Ǝ��ɂ͎v���܂����B����܂ł���Ƃ̌��Ƃ������Ƃ͂������Ǝv���܂����A����ȑO�ɋZ�ʂ̍��Ƃ��A��ʂ�����ł̋��{�Ƃ��A�������������Ƃɂ���āA��ʂ����Ȃ��d�グ�Ă������Ƃ��A��Ƃ̓y��Ƃ��Ă������Ǝv���܂��B�������A�Ƃ��Ƀ{�i�[���̍�i�Ȃǂ����Ă���ƁA��ʂ������Ɏd�グ�邱�Ƃ����A��Ƃ��Ǝ��̎��_�ŁA���i��l���̂����_�����グ�āA��������܂łɂȂ�������A���̐l�ł͂���Ă��Ȃ������悤�ɕ\�킵�Ă݂���B���̎�ۂ��N�₩�ł���Ƃ��A���̕\�킵���Ɏ��o�I�ȉ�����ł���Ƃ��A����̌������ŃZ���X��������Ƃ��������悤�̂Ȃ����ƁA���������]���ɂȂ����ߓI�Ȋ��o�̐S�n�D�������o���Ă���B����́A�G��̍w���҂������A�M���⋳���s���K�����邢�͎Y�Ɖ��ɂ��o �{�i�[���ɔ�ׂ�ƃ��[���X�E�h�j�̍�i�́A�G��ɂȂ��Ă��āi�ςȌ������ł����j�A��肢�Ƃ�����ۂł��B���g�̍���҂����f���ɕ`������i�u�}���[�k�P�̃��k�G�b�g�v�i���}�j�ł͐l���������Əё���Ƃ��ėl�ɂȂ�悤�ɕ`����Ă��܂��B�������A�F����ʂ�z���������ɋ߂����͐l�̉����肪������ꂸ�A�ڂ͋���Ȋ����ŁA��ɕ\��Ȃ��āA�s�C���Ȉ�ۂ��܂��B�炽���������Ă��邾���ɁA���̕s�C�����ɒ�m��Ȃ����̂����������܂��B�����āA�s�A�m�̔w��́A�ǂł��邾�낤�w�i���_�`�ɂ���āA�����ɂȂ��w�i�ɂȂ��Ă��܂��B���ꂪ�A�h�j���ӎ����邱�ƂȂ��A���f���̏����Ɍ��Ă������̂��A��ʂɕ\���Ă��܂��Ă���B�����炭�A���f���͍���҂Ƃ������Ƃł�����A�e���ň������悤�ȍ�i�ɂ���̂����R�ł��傤�B�{�l���A���������������̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł����A���̂悤�Ȓ�Ӓn�̈����悤�ȕs�C���ȍ�i�ɂ͂������Ȃ������Ǝv���܂��B���ꂪ�A�����Ȃ��Ă��܂����̂́A��Ƃ��ӎ����邱�ƂȂ��`���Ă��āA�����Ȃ��Ă��܂����Ƃ����l�����܂���B�����ł���A��Ƃ̖ڂ��A���̏����ɑ��āA���������Ă��܂����Ƃ����l�����܂���B�������A�����N�ɐ��삳�ꂽ�A�L�����o�X�Ƀo�X�e���ŕ`���ꂽ�u����҃}���g�v�i�E��}�j���́A�o�X�e���̒W�����킢�������A�e���ʼn��炵����i�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B

����ƁA���łł��Ȃ��̂ł����A���̂悤�ȉ�Ƃ����Ɣ�ׂ�ƃ��@���b�g���̏ё���͎������Ⴄ�Ƃ����̂��A�܂�Ŏʐ^�̂悤�Ȕ��^�̕`�ʂŁA�������A�ʐ^�ɂȂ炸�G��̎ʐ^�ɂȂ������̂悤�Ȃ��̂��A�����Ƃ��قNj�������悤�ɕ`���Ă��āA���̉�Ƃ̒P�ɋZ�ʂɂ͂��邱�Ƃ����Ȃ������A�Ƃ����������܂����p���Ɋ��S���Ă��܂��̂ł����B

�T�D�q�ǂ�����

����ɑ��āA���[���X��h�j���u�������I��Ɓv�i�����}�j�Ƃ�����i�ł��B�������肢��i�ł���Ǝv���܂��B�������A���@���b�g���ɂ���悤�ȍ�דI�Ȏd�|���͂Ȃ��āA���o�I�Ȋy�����Ɉ��Ă��܂��B�w�i���O���[���̐F���ŁA���̒W�����邳��l�X�Ȓi�K�̔Z�W�ŕ`��������A���̐F�����̍I�݂��B�����āA����t��_�`�̂悤�ɕ`���āA���̓_�̑傫������ו��A���x�̎g�������ʼn�ʂɃ��Y�������o���Ă���A�܂�ʼn��y���������Ă���悤�ȗl�q�B����ɑ��āA�l���̒��S�͂R�l�̎q�ǂ������ŁA�w�i�̒W���O���[���ɑ��ĒW���u���[�̈ߑ��𒅂Ă��āA�O���[���ƃu���[�̑ΏƂł��Ȃ��A���n��ł��Ȃ����A���������āA�Â��Ȉ�ۂ����肾���Ă��āA�q�������̂��Ă�����̂��V�}�̕��ɂȂ��Ă��āA���̐g�̂̃|�[�Y�ɍ��킹�Ĕg�ł悤�ɋ��Ȃ��Ă���̂��A�w�i�̓_�`�Ƃ͕ʂ̃��Y�������o���A����͑����ŕ�e�Ǝq�������̋����̔��̖т̃E�F�[�u�i�g�j�ƌĉ����Ă��܂��B �U�D�����̐��E �g�i�r�h�̔��w�I���z����̂́A�N�w��鋳�A�@���ɂ��Ă̓Ǐ��ł���A�����́u�_�a�v�Ƃ�тȂ�킳�ꂽ�����\���̃A�g���G�ŏT���Ƃɍs�����ɂ����āA�����ɂ��ċc�_�����킵�Ă����B�ނ�͌|�p�Ƃ����̐��E�ƕs���̐��E�̒���҂Ƃ݂Ȃ��A����A����A�ے��ƊW�������ɔM�������B�h�Ɖ������Ă��܂����B����ŁA���̂悤�ȃR�[�i�[���݂����Ă���킯�ł��B�������A��Ƃ������N�w��@����_���悤�ƁA�s���̂Ɖ��̋��Ԃɗ��Ƃ��ƁA���ǂ́A��i�Ƃ��ĉ�ʂɉ摜�Ƃ��ĕ\�킵���Ƃ��ɂǂ̂悤�Ȃ��̂ɂȂ�̂��A�Ō���҂͍�i�Ɛڂ��Ă���̂ł����āA���̔w��ŁA��Ƃ������c�_���Ă���Ƃ��A�����������Ƃ͔w�i�ɂ����܂���B�v�́A�\�킳�ꂽ��ʂ���A����҂��A�����������Ƃɑz�������炳���邱�Ƃ��ł��邩�ǂ����A�Ŏ��͌��Ă���̂ŁA����������i�Ȃ̂��A�Ƃ����ƁA����܂ł̑��̃R�[�i�[�̓W���������āA�i�r�h�̍�i���E�͕\�w�ɏI�n���Ă���_�ɁA�Ǝ����Ƃ����͂�����̂ŁA�w��̂��̂́A�ނ���m�C�Y�ŁA�t�����l�ɂ��Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����̂����̎v���Ă���Ƃ���ł��B

����܂ł̊��z�̒��ł��q�ׂ܂������A�������Ēʂ��Ă݂Ă݂�ƁA�i�r�h�̓����͓W����ł���������Ă��܂������A���Ȃ�ɂ܂Ƃ߂Ă݂�ƁA��ʎs���ɏ����鏤�i�Ƃ��ĊG�悪������ɑΉ����āA��Ƃ̓p�g�����̒����ɉ����Ă��������i���d�グ�ŏo���h����]�����Ă��炤���Ƃ���A��L��W����ɕ��ׂĎ����Z���X�ōw���҂̖ڂ��Ђ��čw�����Ă��炤�Ƃ������Ƃ�����̂߂����Ƃ���ɂȂ������ƂɁA���������Ή������l�X�̂ЂƂ��i�r�h�ł͂Ȃ����A�Ǝv���܂��B���̂ЂƖڂ��Ђ����߂ɍ̂����̂��A�i�r�h�̓����Ƃ��Đ����ł��G����Ă���X�^�C���������B������A�O���O���\�w�I�ŁA�����ڂ̌��ʂɂ������Ƃ����Ƃ��낪�A���Ƃ��ẮA���̓W��������Ă��ċ�����ۂɎc��܂����B |