|

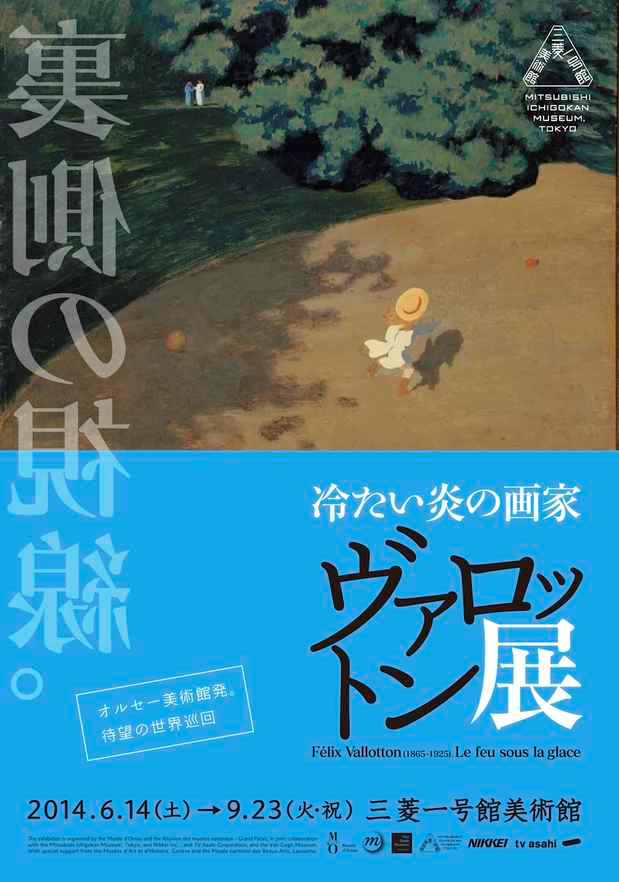

このヴァロットンという画家のことは、私は知りませんでした。ただ、展覧会のパンフレットの絵がどこか変な感じがするのと“冷たい炎の画家”というキャプションに興味を持ったので、行ってみました。今回の展覧会は、このヴァロットンという画家を紹介するということが主な趣旨であると思うので、その切り口とか、そういうことはあまり考えないで、どのような絵を描いているのか、それをまず見るということなのでしょう。それで、主催者の挨拶も画家の概要をかいつまんで紹介するという体のもので、以下に引用します。 “ヴァロットンの名は未だに一般の人々には広く知られていませんし、パリでもこの数十年の間、この画家についての重要な展覧会は開催されていません。今こそこの忘却が埋め合わされる時です。1865年にスイス、ローザンヌに生まれ、1925年にパリで没したヴァロットンは、二つの国の間で、世紀を跨いで活動した画家です。ヴァロットンは、ボナール、ヴュイヤールやドニとともに活動し、同時代のポスト印象主義画家であるゴーガン、ゴッホ、セザンヌ、さらにフォヴィスムキュビスムの芸術家たちとも交流を深めました。しかし、唯一参加した芸術家集団「ナビ派」でも「外国人のナビ」と呼ばれたように、前衛芸術の渦中にいながらも独自の道を辿りました。この風変わりな画家の様式は、滑らかで冷ややかな外観が特徴です。洗練された色彩表現、モティーフを浮かび上がらせる鋭い視線、大胆なフレーミング、日本の浮世絵や写真に着想を得た平坦な面を有しています。ヴァロットンは、欲望と禁欲の間の葛藤を強迫観念的な正確さで描き、男女間の果てなき諍いに神話的なスケールを与えています。その鋭い観察眼に裏打ちされた繊細さによって、気が滅入る程の凡庸さを脱し、謎めいた力強さを表現しました。ヴァロットンが描く風変わりなイメージは、その率直さと情熱、そして知性によって今日も我々を魅了してやみません。”

その10年後に制作された「タデ・ナタンソン」(右図)という作品では、人物の顔と身体と、そして背景がちぐはぐです。しかし、全体の構成としては、中世からルネサンスのころの古典的な肖像画の体裁に収まってしまっています。だから、なんとなく違和感を感じるのだけれど、それが全面的に露になってはこないで、仄めかすようにして、見る人は、どこか違うと感じつつも、その原因がどこにあるのか、はたして変なのかはっきりしないという宙ぶらりんの感じを作品から受け取ることになります。

しかし、ヴァロットンはなぜ、このような変なことを、わざわざ手間をかけてまで行ったのでしょうか。そこに、私にはヴァロットンという画家の特異性があるように思えてなりません。彼が活動を開始したころのパリの画壇は、アカデミーの画家がいる一方で印象派の画家たちが活躍していたと思われます。印象派の画家たちは、光とか色彩を重視して描こうとしていたし、その中で模索していたセザンヌはこのころから独自に存 ヴァロットン本人は感覚として、そういう違和感を持ち続けた人だったのではないか。その感覚が絵を描くことによって、当初は本人ですら気がつかなかったのが、描く作品に表れてしまったのを、本人が後から気づくことで、絵を描くことによってヴァロットン自身もその感覚を研ぎ澄ましていったのではないか、と私は想像します。つまり、ヴァロットンにとって絵を描くという作業は、現実世界の存在とか真実に対する違和感を察知し、その感覚を育てていくものだったのではないかと思われるのです。

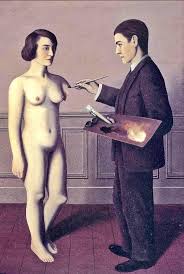

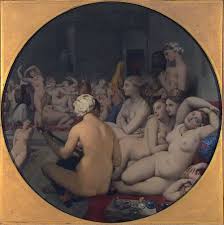

そのように冷たい人物表現が端的に感じられたのが女性ヌードを題材とした作品です。正直に申せば、官能性を感じることがまったく無いのです。「休息」(右上図)という作品に描かれた女性は、美人の範疇に入るでしょうし、肢体も豊満で、扇情的なポーズをとっていますが、生々しさとか肉感性がないのです。マネキン人形を見ているようなのです。これは、女性の顔に個性がなく、ポーズの顔の位置と大きさの不自然さに目が行ってしまうのです。「トルコ風呂」(左図)は大作で、オーギュスト・アングルの「トルコ風呂」(右図)の影響を受けたと解説されていましたが、両者を見た限りでは似た感じはしません。ただ、アングルの描く裸婦は絵画上の見栄えのために現実では不可能なような無理なポーズになっていることがあって、描かれるものよりも描いたものを優先するところがあり、その姿勢をヴァロットンが範としたのかもしれないと思いました。

前回の展示で、ヴァロットンの作品の印象が目の前にあるものが本当に存在しているのかという真実性にたいして違和感を抱いてしまったがゆえに、真実をキャンバスに描くというこということに対して懐疑的になっていく姿が作品から見えてくる、ということを述べました。それは、リアルにみえる写実的な表現を少しずつずらしていくことで、作品を見るものにちょっとした違和感をもたせることを意図的にやっていたように見えるということでした。これは、綱渡りのような危うい均衡の上を行くようなものです。開き直って、目の前にあるものは真実ではないと言い切ることはできないのです。現実の生活は、そういう真実に対する信頼の上に成り立っているのですから。もし真実でないということになってしまえば、何ものかを描くという絵画というものに意味はなくなってしまいます。

「ボール」(左図)という、この展覧会のチラシやポスターでメインに使われた作品です。この作品については、様々なところで解説がなされているので、いまさらと思いますが、簡単に述べてきます。一見、ボールを無邪気に追いかける少女を詩情豊かに描いた作品ですが、どこか落ち着きません。全体をよく見通してみると、緑色の大きな影のあちらとこちらとでは明らかに視点が違っています。手前の少女は上から見下ろしているのに、奥の二人の女性は横から見ています。気づかなければ、通り過ぎてしまうものが、いったん気付いてしまうと無視できなくなります。エドガー・ポーの「群集の人」のような印象です。そんな不条理な不気味さをいうのは不似合いですが、ここでヴァロットンがやっているのは、だまし絵のようなものです。それを可能にするためには、前回のように写実に描き込んだ様式では不可能で、画面を単純化させて、作品を見る人がシンプルに見ることができることが必要です。そしても画面に操作を加えることになるのですから、単純化、見もっと言えば図案化したほうが操作を加えやすくなります。図案化されれば、見るものはそれなりに想像力を働かせて、それを見る人なりに、というよりはパターンに従って現実に当て嵌めて見るようになります。だから、この展示の章立てのタイトルである平坦な空間表現というは、そのために格好の手段となってくるわけです。

「ワルツ」(右図)という作品では、今で言うイラストに近い仕上がりものになっているのではないでしょうか。ダンスする人々の動きを瞬間を捉えて筋肉の動き等を活写するのではなく、足の描写などは流れるように不断に動いているのだからと描くことをやめてしまっています。これなど、まんがの表現技法につかい発想です。まるで人々は空間に浮遊しているようです。でも、これは実際に踊っている人々の感じている状態というのは、このようなものではないか。それを周囲で傍観している人と、ダンスの渦中にいる人では感じている感じ方が異なってくるので、その違いを表わそうとすると、傍観者が見たように描くいわゆる写実的表現とは違ったものになってきます。表現の仕方としては、浮世絵の風景の雨の描き方に似通っている感じもしますが。これは、それでらしく見えます。

3.抑圧と嘘

ヴァロットンの作品が目の前に見えている現実の存在が、はたして真実そうなのかという懐疑が底流にあって、リアルにみえる写実的な表現を少しずつずらしていくことで、作品を見るものにちょっとした違和感をもたせることを意図的にやっていたように見えるということに結果としてなっていくことがある。しかし、現実の生活では、そのような懐疑を、たとえ抱いていたとしても、人というのは、人々の関係やら、その総体である社会やらの中で、真実であるということが常識となっているのであれば、それに従うことで社会生活を滞りなく行っている。それは、たとえ真実でなくても、あたかも真実であるかのように虚構的に振舞うことができる。絵画においても、真実らしく見えることで、たとえ描かれているのが真実でなくても、それは真実を描いていることになってしまう。そのようなズレを意識して、いわば作品のなかに虚構を持ち込むことを意図的にやろうとした。それが前回まで見てきたヴァロットンの作品でした。

この二つの作品の画面構成を見ていると、かつてのハリウッド映画の演出の空間構成とか動線の作り方とよく似たものを感じるのですが、時代から見て、映画のほうが後です。 ここでは、ヴァロットンの描いた裸婦像を集めての展示です。ここでの裸婦像は、かつてのように神話や物語に借りた理想の美をあらわすものというものや、アングルらのオリエンタル趣味の舞台でヨーロッパの人間とは違うものとしてヌード画像を表わす、というものではありません。印象派による、そのものずばりのストレートなヌード画像です。しかも、ヴァロットンのヌードは、室内で(ということは娼家)、描かれている女性は娼婦です。そのポーズはかなり扇情的に身をくねらせて、挑発的ですらあります。現代の男性雑誌のヌード・グラビアによく似ています。しかし、それが官能的とか、肉感的とか、そういう印象を見るものに抱かせるということはないと思います。いわゆるワイセツという感じはは  しません。もっとも、ワイセツかどうかというのは、かなり主観的な基準になるので、私だから感じなかったということもあるかもしれません。しかし、そういう場合には性的なリアリティーらしさ、生々しさのようなものがあってしかるべきですが、ヴァロットンの場合には、そういう要素がほとんど感じられません。ヴァロットンの場合は、女性ヌードを描いても、それが生身の女性というよりもマネキン人形のように見えてしまうのです。では、ヴァロットンは形態とか陰影とか色彩とかそういう要素にむしろ興味があって、そのためにヌードを描いたのか、というと、それもないようです。というのも、そういう場合であれば、不自然なほどに身体をくねらせた扇情的なポーズをとらせたり、形態を歪ませたりはしないはずです。また、ヌードの身体の肌の描き方が妙にツルツルな滑らかさで人の柔らかさからはほど遠いものにはしないはずです。 しません。もっとも、ワイセツかどうかというのは、かなり主観的な基準になるので、私だから感じなかったということもあるかもしれません。しかし、そういう場合には性的なリアリティーらしさ、生々しさのようなものがあってしかるべきですが、ヴァロットンの場合には、そういう要素がほとんど感じられません。ヴァロットンの場合は、女性ヌードを描いても、それが生身の女性というよりもマネキン人形のように見えてしまうのです。では、ヴァロットンは形態とか陰影とか色彩とかそういう要素にむしろ興味があって、そのためにヌードを描いたのか、というと、それもないようです。というのも、そういう場合であれば、不自然なほどに身体をくねらせた扇情的なポーズをとらせたり、形態を歪ませたりはしないはずです。また、ヌードの身体の肌の描き方が妙にツルツルな滑らかさで人の柔らかさからはほど遠いものにはしないはずです。

「赤い絨毯に横たわる裸婦」(左下図)という作品です。アングルの「グランド・オダリスク」(右下図)を裏返しにしたようなポーズの女性です。窮屈なほどに腰をくねらせて、尻をこちらにむけさせて強調しているのは、アングルのポーズを真似たものではないかと思います。ヴァロットンの作品では、背景もなくただヌードの身体が画面中央にあるだけ、という構成としては抽象化されたものですが、その昇天の集まるヌードについては筆跡は粗く、塗りにはムラがあるように見えます。そして女性の顔はまるでデッサン学習のための角張った石膏の顔を写しているような柔らかさのない、それゆえ表情が見えないものとなっています。それだけに、生身の身体という感じがしないでいます。

6.マティエールの豊かさ

小品ですが「臀部の習作」(右図)という作品は、タイトルの通り習作なのでしょう。臀部のかたち、前に見たヌード作品のような形態が整えられているものでなく、右側に体重がかけられて歪んだかたちになっていますが、それにともなって多少筋肉がタブつくように垂れ下がる動きが荒い筆致のなかで精緻に表現されています。まるで、画家の目の前に立っているモデルの尻を愚直に描いただけとも見えなくはないのに、今まで見てきたヴァロットンの作品には見られない存在感と迫力の主張がありました。

ヴァロットンという人は、おそらく生真面目であるとともに、幾分シャイな性格で屈折したところもあるような、決して感情を面に表わすような人ではなかったのではないか、これらの作品を見ていて、そう思いました。それは、ヴァロットンが活躍した時代は、印象派に始まる変革期のような時代であらたな運動が次々と起こり、一方で写真の発明によって、従来の手法の絵画を若い画家が素直に描くというのは難しかったかもしれません。画家といえども生活をかけた商売です。絵が売れることがまず必要です。そのためには時代の流行や人々の嗜好に沿ったことをしなければなりません。それと、ヴァロットンの持ってしまったシニカルな性格です。それらが相俟って、これまで見てきたようなスタイルを作り上げたのでしょう。しかし、ヴァロットンは、それだけでなく、そのスタイルの陰で違った方向性のスタイルも彼自身の作り出したものとして持っていたということでしょう。ヴァロットンという画家の多面性、しかもそれらの面が別々の方向を向いているのではいなく、相互に関連しあいながら、補い合うように彼の画業の展開を推し進めてきたといえるのかもしれません。

7.神話と戦争

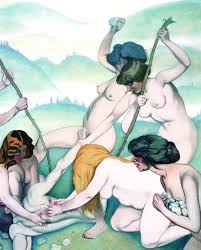

リアルな質感の、幾分、対象への感情移入すら感じられる作品群に次いで、展示されていたのは、まさに正反対ともいえるパロディに近い、思いっきり対象を突き放したような作品群でした。ヴァロットンという人は、バランス感覚というのか、ある種シニカルな屈折を常に抱え込んでいたのは、このあたりの中途半端な距離感の取り方に原因があるように思えてきました。そもそも、シニカルな斜に構えた姿勢と言うのは、自分の立場を全面否定するようなものではありえないのです。対象を真実信じることができないのであれば、そもそも画家等にならなくてもいいはずです。そういうことに直面しなくても済む仕事なら、いくらでもあるはずです。しかし、ヴァロットンは画家という拘らなくてはならないもの

|

「引き裂かれるオルフェウス」

「引き裂かれるオルフェウス」