�Q�O�Q�T�N�R���Q�U���i���j�������m���p��

�����������āA�N�x���ɗL���x�ɂ��������Ȃ�������Ȃ��Ƃ������ƂŁA�����͂��x�݁B���̋x�݂𗘗p���āA�����̂��������p�W�ɏo�����邱�Ƃɂ����B�����̌ߑO���ɂ�������炸�A���w�̌������̉��D�O�̍L��́A�l�ł����ς��B����͎n�܂�������ŁA�����������̌ߑO������Ă��邾�낤�ƍ��������Ă������A���m���p�ق̃`�P�b�g�̔������͍s�ł��Ă��āA�ٓ��͂�����������ł���B���ꐧ���ɂ͎���Ȃ����̂́A�W������Ă���e��i�ɂ́A��ɐ��N������Ƃ������G�ŁA���������č�i������̂ɂ̓M���M���ς�����Ƃ������x�B���Ŗڗ��̂͊O���l�i�ό��q�H�j�Ɛe�q�A�ꂠ�邢�͎q���i�w�Z���t�x�݁H�j�B�W����̃^�C�g�������������\���������̂ƁA�W���ɂ̓}���K�̃t�L�_�V�̂悤�ȃL���v�V�������t����ꂽ�肵�āA����܂ł̗�Ȃ�A�u�T���f�B�G�S���p�ٓW�v�Ƃ����������������Ȃ��^�C�g���ɂȂ�̂ł��傤���B����́A��Î҂������ɂ������Ă���Ǝv���܂��B�ȑO�Ȃ�W����`���V�ɂ����������͂ōڂ����Ă����̂��A����̓L���b�`�R�s�[�̂悤�Ȍꂪ�摜�ɕt�����Ă���݂̂ł��B���ł��A�W�����ɓ���O�ɘe�ɂ����āA�C�Â��Ȃ���Αf�ʂ肷��悤�Ȉ����ɂȂ��Ă��܂����B���������ȒP�ɂȂ��Ă���悤�Ɏv���܂��B�g�{�W�́A�č��̃T���f�B�G�S���p�قƂ̋������ɂ��A���قƍ������m���p�ق̏��������i�v88�_��g�ݍ��킹�A�����̑Θb��ʂ��ă��l�T���X����19���I�Ɏ��镝�L�����m���p�̖��͂Ƃ��̗�����Љ��W����ł��B...���ق̏��������i���y�A�⏬�O���[�v����Ȃ�R�U�̏��e�[�}�ɕ����ēW���A��r�Ɋ�Â���i�̑Θb��ʂ��A���l�T���X�����۔h�Ɏ��鐼�m���p�j�̖��͂���₷���Љ�邱�Ƃ�ڎw���܂��B�܂����ق͔[���b�p���ɂ����ă��[���b�p���p�����W�����_�ɂ����Ă����ʂ��܂��B���̓_�ɒ��ڂ��A���ق̎�������r�ΏƂ����Ȃ���A���ꂼ�ꐼ�m�G�悪�ǂ̂悤�ȖړI�◝�z�Ɋ�Â��Ď��W����Ă������̂��ɂ��Ă��A�Љ��\��ł��B�Ȃ��{�W�J�Ò��A�T���f�B�G�S���p�ُ�����i��肳��ɂT�_�̊G��𐼗m���p�ُ�ݓW�œW�����A����Ȃ�R���N�V�����̑Θb�����݂܂��B�������܂ރT���f�B�G�S���p�ق���̏o�i��S�X�_�́A���ׂē��{�����J�ƂȂ�܂��B�h

�����������āA�N�x���ɗL���x�ɂ��������Ȃ�������Ȃ��Ƃ������ƂŁA�����͂��x�݁B���̋x�݂𗘗p���āA�����̂��������p�W�ɏo�����邱�Ƃɂ����B�����̌ߑO���ɂ�������炸�A���w�̌������̉��D�O�̍L��́A�l�ł����ς��B����͎n�܂�������ŁA�����������̌ߑO������Ă��邾�낤�ƍ��������Ă������A���m���p�ق̃`�P�b�g�̔������͍s�ł��Ă��āA�ٓ��͂�����������ł���B���ꐧ���ɂ͎���Ȃ����̂́A�W������Ă���e��i�ɂ́A��ɐ��N������Ƃ������G�ŁA���������č�i������̂ɂ̓M���M���ς�����Ƃ������x�B���Ŗڗ��̂͊O���l�i�ό��q�H�j�Ɛe�q�A�ꂠ�邢�͎q���i�w�Z���t�x�݁H�j�B�W����̃^�C�g�������������\���������̂ƁA�W���ɂ̓}���K�̃t�L�_�V�̂悤�ȃL���v�V�������t����ꂽ�肵�āA����܂ł̗�Ȃ�A�u�T���f�B�G�S���p�ٓW�v�Ƃ����������������Ȃ��^�C�g���ɂȂ�̂ł��傤���B����́A��Î҂������ɂ������Ă���Ǝv���܂��B�ȑO�Ȃ�W����`���V�ɂ����������͂ōڂ����Ă����̂��A����̓L���b�`�R�s�[�̂悤�Ȍꂪ�摜�ɕt�����Ă���݂̂ł��B���ł��A�W�����ɓ���O�ɘe�ɂ����āA�C�Â��Ȃ���Αf�ʂ肷��悤�Ȉ����ɂȂ��Ă��܂����B���������ȒP�ɂȂ��Ă���悤�Ɏv���܂��B�g�{�W�́A�č��̃T���f�B�G�S���p�قƂ̋������ɂ��A���قƍ������m���p�ق̏��������i�v88�_��g�ݍ��킹�A�����̑Θb��ʂ��ă��l�T���X����19���I�Ɏ��镝�L�����m���p�̖��͂Ƃ��̗�����Љ��W����ł��B...���ق̏��������i���y�A�⏬�O���[�v����Ȃ�R�U�̏��e�[�}�ɕ����ēW���A��r�Ɋ�Â���i�̑Θb��ʂ��A���l�T���X�����۔h�Ɏ��鐼�m���p�j�̖��͂���₷���Љ�邱�Ƃ�ڎw���܂��B�܂����ق͔[���b�p���ɂ����ă��[���b�p���p�����W�����_�ɂ����Ă����ʂ��܂��B���̓_�ɒ��ڂ��A���ق̎�������r�ΏƂ����Ȃ���A���ꂼ�ꐼ�m�G�悪�ǂ̂悤�ȖړI�◝�z�Ɋ�Â��Ď��W����Ă������̂��ɂ��Ă��A�Љ��\��ł��B�Ȃ��{�W�J�Ò��A�T���f�B�G�S���p�ُ�����i��肳��ɂT�_�̊G��𐼗m���p�ُ�ݓW�œW�����A����Ȃ�R���N�V�����̑Θb�����݂܂��B�������܂ރT���f�B�G�S���p�ق���̏o�i��S�X�_�́A���ׂē��{�����J�ƂȂ�܂��B�h

�܂��A�W���ɂ͂�������̃L���v�V������������t�����A�ς��قǂŁA�������A�قƂ�ǑS���̓W�����B�e�ƂȂ��Ă���̂ŁA���������Ȃ��̂ł����A���̂悤�Ȃ��Ƃ͂ł������C�ɂ����ɁA�D���ȍ�i���D���Ȃ悤�Ɍ��Ă��܂����B

��P�́@���l�T���X

�T.�S�V�b�N���烋�l�T���X��

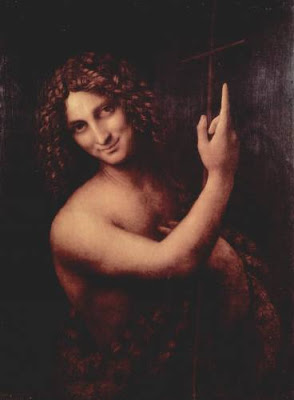

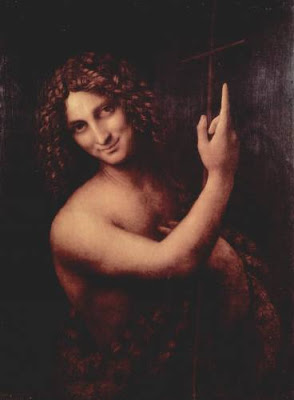

�t���E�A���W�F���R�ł��B���́u��ٍ��m�v�́c���{�ł͍�i�����邱�Ƃ�����܂���B�u����q�Ɛ��l�����v�Ƃ�����i�B���̐����ł́A���l�����ꂼ�ꐔ

�t���E�A���W�F���R�ł��B���́u��ٍ��m�v�́c���{�ł͍�i�����邱�Ƃ�����܂���B�u����q�Ɛ��l�����v�Ƃ�����i�B���̐����ł́A���l�����ꂼ�ꐔ ���̗����̃p�l���Ɍʂɕ`���̂ł͂Ȃ��A1���̃p�l���ɂ��ׂĂ̐l����`�����܂Ƃ܂�̂����Ԃ����A�V�W�̃A�[�`�̏�ɁA��̒��̎��L���X�g�̉��ɁA�����L�Ґ����n�l�ƔߒQ�ɕ��鐹�ꂪ����ł���Ƃ�����Ԃ̍\�����A�����Ƃ��Ă͎a�V�������Ɖ������Ă����Ǝv���܂��B�ł������������́A�����̈�ʓI�Ȃ��̂ƕ��ׂĔ�r���Ă݂Ȃ��ƕ�����Ȃ��Ǝv���܂��B���Ƃ��A���ׂĂ݂Ă��A����l�̖ڂ���͓����悤�ɌÏL���ƌ����Ă��܂���������܂���B���̍�i�ł́A��ԁi���s�j��`���Ă���Ƃ����Ă��A�u�ǂ����H�v�Ɛ����āA���ɂ݂��Ă��܂��B�e�ɐ������Ă���悤�ł��āA���~���[�Ȑ����́A�����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B��������A���̍�i�����Ă��Ė������̂́A������w�i�ɂ��Ĕ����ƃs���N�F�̑N�₩���ł��B���̂悤�Ȕ��ƃs���N�͑��̍�i�ł͂��������Ȃ����̂ł����B���̔z�u�̌������ł��B�F�Ɛl���̔z�u���琶����R���g���X�g���A����҂̎������摜����摜�ւƘA���I�ŃX���[�Y�ɓ����悤�ɓ����A�ŏI�I�ɒ����̐���q���ɓ��B������悤�ɂȂ��Ă��܂��B�܂��A���ꂼ��̐l���̊�̉A�e�̐[���́A�����R�[�i�[�œW������Ă����i�̃p�^�[���I�ȕ\���ɔ�ׂĒ��̐[�����̂Ɍ����܂��B�ƂȂ�ɓW������Ă��郋�J�E�V�j�����b�����u����Պ��v�Ɣ�ׂČ���ƁA�����邩������܂���B�������͕��ʓI�ŁA�l���̊���̂��肵�Ă��܂��B

���̗����̃p�l���Ɍʂɕ`���̂ł͂Ȃ��A1���̃p�l���ɂ��ׂĂ̐l����`�����܂Ƃ܂�̂����Ԃ����A�V�W�̃A�[�`�̏�ɁA��̒��̎��L���X�g�̉��ɁA�����L�Ґ����n�l�ƔߒQ�ɕ��鐹�ꂪ����ł���Ƃ�����Ԃ̍\�����A�����Ƃ��Ă͎a�V�������Ɖ������Ă����Ǝv���܂��B�ł������������́A�����̈�ʓI�Ȃ��̂ƕ��ׂĔ�r���Ă݂Ȃ��ƕ�����Ȃ��Ǝv���܂��B���Ƃ��A���ׂĂ݂Ă��A����l�̖ڂ���͓����悤�ɌÏL���ƌ����Ă��܂���������܂���B���̍�i�ł́A��ԁi���s�j��`���Ă���Ƃ����Ă��A�u�ǂ����H�v�Ɛ����āA���ɂ݂��Ă��܂��B�e�ɐ������Ă���悤�ł��āA���~���[�Ȑ����́A�����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B��������A���̍�i�����Ă��Ė������̂́A������w�i�ɂ��Ĕ����ƃs���N�F�̑N�₩���ł��B���̂悤�Ȕ��ƃs���N�͑��̍�i�ł͂��������Ȃ����̂ł����B���̔z�u�̌������ł��B�F�Ɛl���̔z�u���琶����R���g���X�g���A����҂̎������摜����摜�ւƘA���I�ŃX���[�Y�ɓ����悤�ɓ����A�ŏI�I�ɒ����̐���q���ɓ��B������悤�ɂȂ��Ă��܂��B�܂��A���ꂼ��̐l���̊�̉A�e�̐[���́A�����R�[�i�[�œW������Ă����i�̃p�^�[���I�ȕ\���ɔ�ׂĒ��̐[�����̂Ɍ����܂��B�ƂȂ�ɓW������Ă��郋�J�E�V�j�����b�����u����Պ��v�Ɣ�ׂČ���ƁA�����邩������܂���B�������͕��ʓI�ŁA�l���̊���̂��肵�Ă��܂��B

�x���i���f�B�[�m�E���C�[�j���u�}�O�_���̃}���A�̉�S�v�i�E���j�����Ă���ƁA�����̐l�����l�����w��L���ď���w���Ă���`���A���I�i���h�E�_=���B���`���u����Ҏs���n�l�v�i�����j��������ŁA�E���̏����̍����@����ג����ڂ����ĈӖ��s���Ɍ��p���グ�Ĕ���ł��邩�̂悤�Ɍ�����Ƃ��낪���I�i���h�E�_=���B���`�̕`���������������

����ƋC�����̂ł��B�������X�t�}�[�g�B���̃X�t�}�[�g�����ŁA���̃R�[�i�[�ɓW�����Ă��鑼�̍�i�Ƌ�ʂł��܂��B�������A�ǂ����Ԃ̔���������������B����͉E���̏����ɔ�ׂč����̐l�����l�`�̂悤��������A���S���͂����肵�Ȃ��Ƃ�����̂ł��傤���A������A���I�i���h�̍�i�ƕ��ׂĔ�ׂ�ƕ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

����ƋC�����̂ł��B�������X�t�}�[�g�B���̃X�t�}�[�g�����ŁA���̃R�[�i�[�ɓW�����Ă��鑼�̍�i�Ƌ�ʂł��܂��B�������A�ǂ����Ԃ̔���������������B����͉E���̏����ɔ�ׂč����̐l�����l�`�̂悤��������A���S���͂����肵�Ȃ��Ƃ�����̂ł��傤���A������A���I�i���h�̍�i�ƕ��ׂĔ�ׂ�ƕ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�ł��A�l�I�ɂ́A���̂悤�Ȋv�V�I�Ȃ��̂��A�����̌`���I�Ȃ��̂��D���Ȃ�ł����A����́A���̂��Ə�ݓW�Ŋ��\�ł��܂����B

�U.���F�l�c�B�A�̐������l�T���X

���F�l�c�B�A�̉�Ƃ̓����́A�t�B�����c�F�̉�Ƃɔ�ׂĐF�ʖL���ō��؈�ࣂƂ������Ƃ������v���̂ł����A�����œW������Ă����̂́A�������������͂��܂���ł����B

���F�l�c�B�A�̉�Ƃ̓����́A�t�B�����c�F�̉�Ƃɔ�ׂĐF�ʖL���ō��؈�ࣂƂ������Ƃ������v���̂ł����A�����œW������Ă����̂́A�������������͂��܂���ł����B

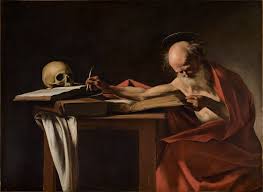

�p�I���E���F���l�[�[���u���J�^���i�̐_��̌����v�́A���̓W����ł��̑�ނ���������i���A���̌ア��������̂ŁA���̍ŏ��ł��B���̍�i�Ɣ�ׂ�ƕ`���������ꂼ��Ⴄ�̂Ŗʔ����ł��B���̍�i�ł́A�Ԃ�V�̃C�G�X����E���̏����̐��J�^���i���w�ւ���邱�ƂŌ�������������Ƃ�����ʂ������ł��B���ꂼ��̐l���̃|�[�Y�������I�Ƃ�������ł킴�Ƃ炵���B���̂��ɁA�O�̃R�[�i�[�Ō������C�[�j�̍�i�قǂɂ͐l���ɕ\��Ȃ��B�X�t�}�[�g�������Ȃ��B���̕\��Ȃ�����g�̂̎d���A�܂�|�[�Y�ŕ���Ă���B�����������������ɂ́A�֊s�̖��m�Ȍ`�Ԃƈߕ��Ȃǂ��ڂ������ق��������B�����őN�₩�ȐF��p����B�l�̔��̐F�����X���Ă��ē����I�Ŗڂ��䂫�܂��B�\�w�I�ȕ\���Ƃł������܂��傤���B ���ʂ͋C�ɂ����A�O�ʂƂ��ĕ\���Ă�����̂����ׂĂƂ������z�ł��傤���B���A���Y���Ƃ͈Ⴄ�\���ł��B

���ʂ͋C�ɂ����A�O�ʂƂ��ĕ\���Ă�����̂����ׂĂƂ������z�ł��傤���B���A���Y���Ƃ͈Ⴄ�\���ł��B

�W�����W���[�l���u�j���̏ё��v�̓��A���Y���ł����B���̒j���͉��Z�����Ă���l�q�͂Ȃ��A����C�̂Ȃ��f�ʂ̂悤�Ɍ����܂��B��������̂܂ܕ`���Ă���悤�Ɍ����܂��B������܂��\�w�I�ł��B

�V.�k�����l�T���X

�t�����N�t���g�̉�Ƃ��u�A���N�T���h���A�̐��J�^���i�̐_��̌����v�́A�O�̃R�[�i�[�Ń��F���l�[�[�̓�����ނ̍�i���������̂Ɣ�ׂ�Ɩʔ����ł��B������̕��͉����I�Ȃ킴�Ƃ炵���|�[�Y�͂Ƃ��Ă��炸�A�^�ɂ͂܂����悤�Ȑl���ŁA�����I�ȂƂ���ǂ��납���������Ƃ����Ƃ���͂���܂���B�������A�`�ʂׂ͍����B�ߕ��̎�����h�J�B�w�i�̖X�̗t�◼�e�̓V�g�̉H���̈ꖇ�ꖇ�����k�ɕ`�����܂�Ă��܂��B�t�@���A�C�N��f���[���[�Ȃǂk�����l�T���X�̓����Ƃ����邩������܂���B���[�X�E�t�@���E�N���[�t�F�u�O�A�Ւd��F�L���X�g���Y�v���ׂ����`�����܂�Ă��܂��B�l���̒��Ă���ߕ��̐D��ڂ��������Ă��܂��قǂ̍ז��`�ʂ�w�i�ƂȂ��Ă��镗�i�̌��z�����k���ɕ`�����܂�X�̗t�̈ꖇ�ꖇ�����m�ŕ`���������Ă���̂ŁA�ތ^�I�Ȑl���͂����čו��̕`�ʂ����\���邱�Ƃ��ł��܂��B

�t�����N�t���g�̉�Ƃ��u�A���N�T���h���A�̐��J�^���i�̐_��̌����v�́A�O�̃R�[�i�[�Ń��F���l�[�[�̓�����ނ̍�i���������̂Ɣ�ׂ�Ɩʔ����ł��B������̕��͉����I�Ȃ킴�Ƃ炵���|�[�Y�͂Ƃ��Ă��炸�A�^�ɂ͂܂����悤�Ȑl���ŁA�����I�ȂƂ���ǂ��납���������Ƃ����Ƃ���͂���܂���B�������A�`�ʂׂ͍����B�ߕ��̎�����h�J�B�w�i�̖X�̗t�◼�e�̓V�g�̉H���̈ꖇ�ꖇ�����k�ɕ`�����܂�Ă��܂��B�t�@���A�C�N��f���[���[�Ȃǂk�����l�T���X�̓����Ƃ����邩������܂���B���[�X�E�t�@���E�N���[�t�F�u�O�A�Ւd��F�L���X�g���Y�v���ׂ����`�����܂�Ă��܂��B�l���̒��Ă���ߕ��̐D��ڂ��������Ă��܂��قǂ̍ז��`�ʂ�w�i�ƂȂ��Ă��镗�i�̌��z�����k���ɕ`�����܂�X�̗t�̈ꖇ�ꖇ�����m�ŕ`���������Ă���̂ŁA�ތ^�I�Ȑl���͂����čו��̕`�ʂ����\���邱�Ƃ��ł��܂��B

��Q�́@�o���b�N

��Q�́@�o���b�N

�T.�X�y�C��

���̔��p�W�ň�Ԍ����������X�y�C���E�o���b�N�A�Ƃ��Ƀ{�f�S���ł��B�Õ���A�Ƃ��ɖ��H��Ȃǂ̐~�[�ɂ������I�Ȃ��̂��ނɂ��Ă���̂������I�ł��B

�t�@���E�T���`�F�X�E�R�^�[�����u�}�������A�L���x�c�A�������ƃL���E���̂���Õ��v�̓{�f�S���Ƃ����Ɛ^����Ɏ��グ����㖼���Ƃ��������i�ł��B���̌����ځA�ڂɂ��邱�Ƃ��ł��܂����B�������A�킽���̌l�I�ȍD�݂̓X���o�����̔����₽������̕���i�Ȃ̂ł����B���̍�i�ł��A���̈ł�w�i�ɕ`���ꂽ�����̊l���ɂ͋�������������A�������ÑΔ�ƌ��l���ݏo���Ă��܂��B���̌��l���ƐÂ����͏@����̍Ւd�Ɏ�����ۂ��c���܂��B�ł��悭����ƕs�v�c�ȊG�ł�����܂��B���������A���̕`����Ă����Ԃ͂ǂ��Ȃ̂ł��傤���B�}�������ƃL���x�c�͕R�Œ݂艺�����Ă���̂ł����A���̕R�͂ǂ����牺�����Ă���̂ł��傤���B

�t�@���E�T���`�F�X�E�R�^�[�����u�}�������A�L���x�c�A�������ƃL���E���̂���Õ��v�̓{�f�S���Ƃ����Ɛ^����Ɏ��グ����㖼���Ƃ��������i�ł��B���̌����ځA�ڂɂ��邱�Ƃ��ł��܂����B�������A�킽���̌l�I�ȍD�݂̓X���o�����̔����₽������̕���i�Ȃ̂ł����B���̍�i�ł��A���̈ł�w�i�ɕ`���ꂽ�����̊l���ɂ͋�������������A�������ÑΔ�ƌ��l���ݏo���Ă��܂��B���̌��l���ƐÂ����͏@����̍Ւd�Ɏ�����ۂ��c���܂��B�ł��悭����ƕs�v�c�ȊG�ł�����܂��B���������A���̕`����Ă����Ԃ͂ǂ��Ȃ̂ł��傤���B�}�������ƃL���x�c�͕R�Œ݂艺�����Ă���̂ł����A���̕R�͂ǂ����牺�����Ă���̂ł��傤���B

�t�����V�X�R�E�f�E�X���o�������u�_�̎e�r�v��������������i�B�v���h���p�قɂ���o�[�W�����Ƃ͈���āA���̍�i�̓T�C�Y���������A�r �̓���ɂ͌��ւ��`����Ă��܂��B���ꂾ���@���I�Ȍ��l���������Ă���悤�Ɏv���܂��B���̎e�r�̓C�G�X�E�L���X�g��l�Ԃ̍߂ɑ����܂��Ƃ��āA�C�G�X�����т̖������ʂ����Ƃ����Ӗ������Ŏw���Ă���̂��A��莦���Ă���B���カ�q�r�̒B�ς����悤�ȕ\��A����ł����ɂ����X�|�b�g���C�g���Ǝ˂���Ă���悤�Ȍ��I�Ȗ��Õ\���Ƒ��ւ��āA�\�}�͂���Ȃ铮����ł���Ȃ���A���^�̍�i�Ɏd�オ���Ă��܂��B�e�r�̖є�̎����ȂǕ`�ʂ͍ז��ŁA�����Ă���т̊���ڂ�畆���o��ł��镔���Ȃǂ��A�G�������̂܂ܕ����߂��Ă��邩�̂悤�ł��B�P���ɗr��`���Ă��邾���Ȃ̂ɁA��捂Ōh�i�Ȗ��킢���[����i�ł��B���̂Q��i������œW������Ă����̂��A���܂ł����߂Ă������Ȃ��āA���炭�߂��̃x���`�ɍ����Ă����̂ł����A���G�̐l���݂��ז������ăx���`����͍�i���v���悤�ɂ͌���ꂸ�A���̍�i�ւƈڂ�܂����B

�̓���ɂ͌��ւ��`����Ă��܂��B���ꂾ���@���I�Ȍ��l���������Ă���悤�Ɏv���܂��B���̎e�r�̓C�G�X�E�L���X�g��l�Ԃ̍߂ɑ����܂��Ƃ��āA�C�G�X�����т̖������ʂ����Ƃ����Ӗ������Ŏw���Ă���̂��A��莦���Ă���B���カ�q�r�̒B�ς����悤�ȕ\��A����ł����ɂ����X�|�b�g���C�g���Ǝ˂���Ă���悤�Ȍ��I�Ȗ��Õ\���Ƒ��ւ��āA�\�}�͂���Ȃ铮����ł���Ȃ���A���^�̍�i�Ɏd�オ���Ă��܂��B�e�r�̖є�̎����ȂǕ`�ʂ͍ז��ŁA�����Ă���т̊���ڂ�畆���o��ł��镔���Ȃǂ��A�G�������̂܂ܕ����߂��Ă��邩�̂悤�ł��B�P���ɗr��`���Ă��邾���Ȃ̂ɁA��捂Ōh�i�Ȗ��킢���[����i�ł��B���̂Q��i������œW������Ă����̂��A���܂ł����߂Ă������Ȃ��āA���炭�߂��̃x���`�ɍ����Ă����̂ł����A���G�̐l���݂��ז������ăx���`����͍�i���v���悤�ɂ͌���ꂸ�A���̍�i�ւƈڂ�܂����B

�X���o�����̓{�f�R�����łȂ��ё�������_�W������Ă��Ă��܂����B���l��E�҂�`���āu�C���m�̉�Ɓv�ƌĂ�Ă���̂������ł��B�u���h�~�j�N�X�v�́A�܂�Œ����ƌ��܂����قǂ̗��̓I�Ȏ��݊��̂��郊�A���Ȑl�����B�e�̌��͏���������Ă���A���̒[�ɉ������Ă��邱�Ƃ́A���l�̔w��ɘ����Ȍ��̍L���邱�Ƃ���m�F�ł��܂��B��ʂ̍��E�Ɖ��ӂɂ͌��̎�ɂ��J�����@�X���lj�����Ă��܂����A�����̔w�i����Â��ɐl���������яオ��A�ґz���ɖ��������͋C�́A���̉�ƂɓƓ��̂��̂ł��B�u���q�G���j���X�v�i�E���j�͖L���Ȕ_�Ƃ̂�������݂����ŁA�J���o�b�W�������q�G���j���X�i�����j���ÈłŘX�C�ɏƂ炵�o������鐂ƑΛ����闇��

�X���o�����̓{�f�R�����łȂ��ё�������_�W������Ă��Ă��܂����B���l��E�҂�`���āu�C���m�̉�Ɓv�ƌĂ�Ă���̂������ł��B�u���h�~�j�N�X�v�́A�܂�Œ����ƌ��܂����قǂ̗��̓I�Ȏ��݊��̂��郊�A���Ȑl�����B�e�̌��͏���������Ă���A���̒[�ɉ������Ă��邱�Ƃ́A���l�̔w��ɘ����Ȍ��̍L���邱�Ƃ���m�F�ł��܂��B��ʂ̍��E�Ɖ��ӂɂ͌��̎�ɂ��J�����@�X���lj�����Ă��܂����A�����̔w�i����Â��ɐl���������яオ��A�ґz���ɖ��������͋C�́A���̉�ƂɓƓ��̂��̂ł��B�u���q�G���j���X�v�i�E���j�͖L���Ȕ_�Ƃ̂�������݂����ŁA�J���o�b�W�������q�G���j���X�i�����j���ÈłŘX�C�ɏƂ炵�o������鐂ƑΛ����闇��

�̎p�ŕ`�����̂Ƃ͑S���Ⴂ�܂��B��l�Ƃ����ẪR���g���X�g�����ʓI�ɗp���Ă���̂ł����A�J���o�b�W���͖��ẪR���g���X�g�Ō��I�ȏ�ʂ����o���_�C�i�~�b�N�Ȏg����������̂ɑ��āA�X���o�����͐l����Õ��ɏœ_�����ĂĂ��̑��݂��т��オ�点��ÓI�Ȏg����������_�ŁA����ΐ����̕������ɂ���Ǝv���܂��B�X���o�����̏ё���ŕ`����Ă���͎̂��݂̐l���̂悤�Ƀ��A���ŁA������Èł̒��Ō��Ăĕ����яオ�点�邱�ƂŁA���̐l�����P�����Ă���ƌ����܂��B

�̎p�ŕ`�����̂Ƃ͑S���Ⴂ�܂��B��l�Ƃ����ẪR���g���X�g�����ʓI�ɗp���Ă���̂ł����A�J���o�b�W���͖��ẪR���g���X�g�Ō��I�ȏ�ʂ����o���_�C�i�~�b�N�Ȏg����������̂ɑ��āA�X���o�����͐l����Õ��ɏœ_�����ĂĂ��̑��݂��т��オ�点��ÓI�Ȏg����������_�ŁA����ΐ����̕������ɂ���Ǝv���܂��B�X���o�����̏ё���ŕ`����Ă���͎̂��݂̐l���̂悤�Ƀ��A���ŁA������Èł̒��Ō��Ăĕ����яオ�点�邱�ƂŁA���̐l�����P�����Ă���ƌ����܂��B

�����X���o�������u����q�Ɛ����n�l�v�i�����j�ł��B���̓W����ł͐���q���͑��ɂ����_���W������Ă��܂����A�����Ɣ�ׂ�ƁA���̍�i������}���A�͂����Ƃ������I�ł��B��H�̃��n�l���̃}���A����Ƃ��������ł��B�Z����W���s���N������Ƃ���F���̈ߕ����}���A�ł��邱�Ƃ������Ă��܂����A���炩�����͋C�̌��𗁂т��p�́A���l��`�����ё���Ǝ������ʂ��グ�Ă���Ǝv���܂��B

�X���o�����́u�����߂̌�h��v���L���ł����A�������ꑜ�Ŕނ�ǂ����Ƃ����̂������[�����ŁA���̃����[����

���u��������}�O�_���̃}���A�v�i�����j���W������Ă��܂����B��������������Ƃ͂ł��Ȃ���i�ł��B�X���o�����́u����q�Ɛ����n�l�v�̐���}���A�Ɣ�ׂ�ƁA�����[�����̃}�O�_���̃}���A�͎��݂̐l�̂悤�ȃ��A�����ƁA���̏�ɔ������B��������z�����ꂽ�������Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�ǂ����ɂ������Ȃ��ꂢ�ȏ��̐l�Ȃ̂ł��B�����薼�Ńe�B�c�B�A�[�m�̗D�ʂȍ�i������܂����A�����[�����̂��̍�i�Ɠ����}�O�_���̃}���A���|�[�Y���Ƃ��Ă��܂����A�e�B�c�B�A�[�m�̍�i�ł͓����I�ł���̂ɑ��āA�����[�����̕��͗D�������˂�����̊����Őe���݈Ղ��B�������A�X���o�����Ɠ����悤�ɈÈł̒��������悤�ɕ����オ���Ă��Đ_�X�����B

���u��������}�O�_���̃}���A�v�i�����j���W������Ă��܂����B��������������Ƃ͂ł��Ȃ���i�ł��B�X���o�����́u����q�Ɛ����n�l�v�̐���}���A�Ɣ�ׂ�ƁA�����[�����̃}�O�_���̃}���A�͎��݂̐l�̂悤�ȃ��A�����ƁA���̏�ɔ������B��������z�����ꂽ�������Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�ǂ����ɂ������Ȃ��ꂢ�ȏ��̐l�Ȃ̂ł��B�����薼�Ńe�B�c�B�A�[�m�̗D�ʂȍ�i������܂����A�����[�����̂��̍�i�Ɠ����}�O�_���̃}���A���|�[�Y���Ƃ��Ă��܂����A�e�B�c�B�A�[�m�̍�i�ł͓����I�ł���̂ɑ��āA�����[�����̕��͗D�������˂�����̊����Őe���݈Ղ��B�������A�X���o�����Ɠ����悤�ɈÈł̒��������悤�ɕ����オ���Ă��Đ_�X�����B

�U.�C�^���A�A�t�����X

�W�����I�E�`�F�U�[���E�v���J�b�`�[�j���u��������}�O�_���̃}���A�v�i�E���j�ł��B�����[�����Ɠ�����ނł����A�鐂�����ĕ��v���ɂӂ���Ƃ����A������ƕs�C���Ȋ����� ���܂��B���܂�_�X������������ꂸ�A�ςȐl�A�A�u�i�C�l�Ƃ�������ۂł��B�V�����E���[�G���u�A���N�T���h���A�̐��J�^���i�v�́A�O�̂Ƃ���Łu���J�^���i�̐_��̌����v�Ō��܂������A���̍�i�͐��J�^���i�ЂƂ�ŁA�����������̕��ʂ̏����̏ё���Ɍ����܂��B������l������A���J�^���i�̃A�g���r���[�g������̂ŁA����ƕ�����̂ł����A���Ō����A�R�X�v���ʐ^�Ƃ�����悤�ȍ�i�ł��B�����ɁA�_�X�����Ƃ��A�@���I�ȕ��͋C�Ƃ��������̂́A���܂�K�v�Ƃ���Ă��Ȃ��悤�ɂ������܂��B

���܂��B���܂�_�X������������ꂸ�A�ςȐl�A�A�u�i�C�l�Ƃ�������ۂł��B�V�����E���[�G���u�A���N�T���h���A�̐��J�^���i�v�́A�O�̂Ƃ���Łu���J�^���i�̐_��̌����v�Ō��܂������A���̍�i�͐��J�^���i�ЂƂ�ŁA�����������̕��ʂ̏����̏ё���Ɍ����܂��B������l������A���J�^���i�̃A�g���r���[�g������̂ŁA����ƕ�����̂ł����A���Ō����A�R�X�v���ʐ^�Ƃ�����悤�ȍ�i�ł��B�����ɁA�_�X�����Ƃ��A�@���I�ȕ��͋C�Ƃ��������̂́A���܂�K�v�Ƃ���Ă��Ȃ��悤�ɂ������܂��B

�V�t�����h���A�I�����_

�t�����h���n���̃o���b�N�Ƃ������[�x���X�ł��B�u�i���̋��Ӂv�B�o���b�N�G��̓J���o�b�W���ȗ��A���ẪR���g���X�g�Ƃ����āA�Â���ʂ̈ꕔ�Ɍ��ĂāA��������������悤�ȍ�i�������A�ǂ����S�̂Ƃ��ĈÂ��Ȃ��Ă��܂��B���ꂪ�A���[�x���X�̓o���b�N�Ƃ����Ă��A�S�̂ɖ��邢�B�p�b�Ɩ邪�����āA���ԂɂȂ����悤�Ȉ�ۂ���B�ɂ��ނ炭�͑�\�I�ȍ�i������̕ǂɂ�����ʂ̍�i�������A���n�ɍs���Ȃ��ƒ��ڌ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���[�x���X�̍�i�̃C���[�W�́A���̌l�I�Ȃ��̂����|�W�e�B�u�ł��邱�Ƃ�S�ʓI�ɕ\�o���邱�Ƃ̈��|�I�Ȕ��͂��Ǝv���B�����œW������Ă����i�͏��i�Ȃ̂ŁA���|�����悤�ȃX�P�[�������Ȃ��Ȃ����키���Ƃ��ł��Ȃ��B����͂ƂĂ��c�O�B

�t�����h���n���̃o���b�N�Ƃ������[�x���X�ł��B�u�i���̋��Ӂv�B�o���b�N�G��̓J���o�b�W���ȗ��A���ẪR���g���X�g�Ƃ����āA�Â���ʂ̈ꕔ�Ɍ��ĂāA��������������悤�ȍ�i�������A�ǂ����S�̂Ƃ��ĈÂ��Ȃ��Ă��܂��B���ꂪ�A���[�x���X�̓o���b�N�Ƃ����Ă��A�S�̂ɖ��邢�B�p�b�Ɩ邪�����āA���ԂɂȂ����悤�Ȉ�ۂ���B�ɂ��ނ炭�͑�\�I�ȍ�i������̕ǂɂ�����ʂ̍�i�������A���n�ɍs���Ȃ��ƒ��ڌ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���[�x���X�̍�i�̃C���[�W�́A���̌l�I�Ȃ��̂����|�W�e�B�u�ł��邱�Ƃ�S�ʓI�ɕ\�o���邱�Ƃ̈��|�I�Ȕ��͂��Ǝv���B�����œW������Ă����i�͏��i�Ȃ̂ŁA���|�����悤�ȃX�P�[�������Ȃ��Ȃ����키���Ƃ��ł��Ȃ��B����͂ƂĂ��c�O�B

�X�y�C���̃{�f�R���قǂł͂���܂����u�Ԋ̒��̐���q�v�i�����j�͍��̔w�i�ɉԊ��X�|�b�g���C�g�Ă��Ă悤�ɉf���Ă��܂��B�Ԋ̒��ɂ͐���q�����`����ď@�������ł��o����Ă��܂��B�Ԋɂ͂����炭����ɑ��Ă̌��ԂƂ������Ӗ������߂��Ă����炵���Ƃ̂��Ƃł����A�Ԃ��_�j�G���E�Z�[�փ��X���A����q���R���l���X�E�X�t�[�g���`�������삾�����ł��B�����A��{�I�ɂ͉Ԃ̊G�Ƃ݂Ȃ���Ă��������ł��B�������ɒ����̐���q�����������w�i�ɏƂ炵�o���ꂽ�Ԃ́A�X�y�C���̃{�f�S���ŕ`���ꂽ��ɂ��Ƃ炸���݊�������܂��B�܂��A�Ԃ̔���s���N�≩�F���f���āA�ƂĂ���ۓI�ł��B

�I�����_�̉�ƂɈڂ��āA���[�w���E���C�X���u�ԙ��v�i�E���j�́A�_�j�G���E�Z�[�w���X�Ɣ�ׂČ���ƁA������͏@�����������邱�Ƃ͂���܂���B���̑���A������͔�������Ƃ������A���A���ɍז��ɕ`����Ă��܂��B�Ђ܂��̉Ԃ͂����ꂩ�����Ă��܂����A�͂ꂽ�t���`����Ă��āA�Z�[�w���X�̂悤�ɔ�������Ă��܂���B�S���̉Ԃ��w�i���畂���т�����̂ł͂Ȃ��A�W�������ォ�獷���Ă��܂��B�����āA�����ɂ̓g���{���A����ɂ͒������āA�}�ӂ����Ă���悤�ł��B

�I�����_�̉�ƂɈڂ��āA���[�w���E���C�X���u�ԙ��v�i�E���j�́A�_�j�G���E�Z�[�w���X�Ɣ�ׂČ���ƁA������͏@�����������邱�Ƃ͂���܂���B���̑���A������͔�������Ƃ������A���A���ɍז��ɕ`����Ă��܂��B�Ђ܂��̉Ԃ͂����ꂩ�����Ă��܂����A�͂ꂽ�t���`����Ă��āA�Z�[�w���X�̂悤�ɔ�������Ă��܂���B�S���̉Ԃ��w�i���畂���т�����̂ł͂Ȃ��A�W�������ォ�獷���Ă��܂��B�����āA�����ɂ̓g���{���A����ɂ͒������āA�}�ӂ����Ă���悤�ł��B

�I�����_�̉�Ƃ������āA�R���l���X�E�f�E�w�[�����u�ʕ��Ă̂���Õ��v�́A�X�y�C���̃{�f�S���ɔ�ׂď@���I�Ȍ��l���́A���܂�Ȃ��āA���̑���ɓ���̕��i������������Ƃ�����i�ł��B�R�^�[���̃{�f�S�����V���v���Œ����I�ȍ\���Ŕw�i���^���Âœ���łȂ���Ԃł���̂ɑ��āA�f�E�w�[���̍�i�͗̕z��������ꂽ�ؐ��̃e�[�u�����A�w�i�̔Z���̕ǂƕ��s�ɒu����Ă��܂��B�e�[�u���̍��[�́A������E�ɑ���Ίp�����`�����Ă��܂��B���̑Ίp�����\�}�̊�b�ƂȂ�A�u�h�E�A���A�A�v���R�b�g�A�T�N�����{�A�v�����Ƃ������ʕ����A�����Ίp�������ō���ɌX����ꂽ�o�X�P�b�g������o���Ă��܂��B�Q�̃N���~�������ɒu����A����ނ����������A�u�h�E�̖[�A�u�h�E�̗t�ƂƂ��ɑΊp�����`�����Ă��܂��B���̂悤�ɂ��肰�Ȃ����A���Ȃ�l���ĉ��o���Ă���B�����ŕ`����Ă���ʕ��́A���X�����ĐH�ׂ����Ȃ�悤�Ȋ����ł��B

�I�����_�̉�Ƃ������āA�R���l���X�E�f�E�w�[�����u�ʕ��Ă̂���Õ��v�́A�X�y�C���̃{�f�S���ɔ�ׂď@���I�Ȍ��l���́A���܂�Ȃ��āA���̑���ɓ���̕��i������������Ƃ�����i�ł��B�R�^�[���̃{�f�S�����V���v���Œ����I�ȍ\���Ŕw�i���^���Âœ���łȂ���Ԃł���̂ɑ��āA�f�E�w�[���̍�i�͗̕z��������ꂽ�ؐ��̃e�[�u�����A�w�i�̔Z���̕ǂƕ��s�ɒu����Ă��܂��B�e�[�u���̍��[�́A������E�ɑ���Ίp�����`�����Ă��܂��B���̑Ίp�����\�}�̊�b�ƂȂ�A�u�h�E�A���A�A�v���R�b�g�A�T�N�����{�A�v�����Ƃ������ʕ����A�����Ίp�������ō���ɌX����ꂽ�o�X�P�b�g������o���Ă��܂��B�Q�̃N���~�������ɒu����A����ނ����������A�u�h�E�̖[�A�u�h�E�̗t�ƂƂ��ɑΊp�����`�����Ă��܂��B���̂悤�ɂ��肰�Ȃ����A���Ȃ�l���ĉ��o���Ă���B�����ŕ`����Ă���ʕ��́A���X�����ĐH�ׂ����Ȃ�悤�Ȋ����ł��B

������ƋC�ɂȂ����̂��A���R�[�u�X�E�t�����Ƃ�����Ƃ��u���鏗���̂��鎺���v�Ƃ�����i�B����́A�قƂ�ǃt�F�����[������Ȃ��ł����B�������A����N�������ƃt�F�����[�������S�O�N�قǑO�ɕ`����Ă��邱�Ƃ�������܂��B�ۂ������l���̎p���t�F�����[�������e���݈Ղ���D������ۂ��܂��B����������Ƃ��ł��������ł��A�� �̓W�������ɗ������ʂł��B

�̓W�������ɗ������ʂł��B

��R�́@�P�W���I

���p�j�ł́A�P�W���I�ɂ̓��R�R�Ə̂���邪�A���̃��R�R�Ƃ����l���́A���̑O�̐��I�̃o���b�N�����[���b�p�S�̂ɔ䂪�����̂ɑ��āA�t�����X�Ƃ����ꕔ�̒n��Ɍ���ꂽ�ƌ����܂��B�������ɁA���܂܂Ō��Ă�����i�ɔ�ׂāA���̃R�[�i�[�̍�i�́A���ɂ́A�i����Ƃ������܂�Ȃ��悤�Ɏv���܂��B�����Ƃ������A���������̂Ƃ��남�����ȕ�����Ƃ������Ƃ���ł��傤���B����́A�����܂ł����̍D�݂Ȃ̂ŁA�����łȂ��l����������������Ǝv���܂��̂ŁA�O�̂��߁B

��S�́@�P�X���I

�P�X���I�ȍ~�́A������ߑ�G����A���͈�۔h�����܂�D���ł͂Ȃ����߁A�����ł̓W���́A�P�V���I�ȑO�̓W���ɔ�ׂāA���܂�ʔ������̂͂Ȃ������悤�Ɏv���܂��B����̌��ǂ���́A���ɂƂ��ẮA�X�y�C���A�t�����h����I�����_�̃o���b�N�ł����B

�P�X���I�ȍ~�́A������ߑ�G����A���͈�۔h�����܂�D���ł͂Ȃ����߁A�����ł̓W���́A�P�V���I�ȑO�̓W���ɔ�ׂāA���܂�ʔ������̂͂Ȃ������悤�Ɏv���܂��B����̌��ǂ���́A���ɂƂ��ẮA�X�y�C���A�t�����h����I�����_�̃o���b�N�ł����B

�Ƃ͂����Ă��c�A�E�B���A��=�A�h���t�E�u�[�O���[���u�r�����̏����v�B�v�[�O���[�́u����̂قƂ�v�͍�N���u�����ЂƂ�19���I���u�[�O���[�A�~���C�ƃA�J�f�~�[�̉�Ƃ����v�Ō��āA�ƂĂ���ۂɎc�����̂Ŋo���Ă��܂����B�P�X���I�C�M���X�̗B����`�I�ł�����A���̍�i�̓m�X�^���W�b�N�ȃe�C�X�g�����炵�������ł��B

���̂ق��A�z�A�L���E�\���[�������u���E�O�����n�̃}���A�v�Ƃ�����i�B�Ⴂ�����̒n���̈ߑ��ɉf��L���Ȍ��̗V�т��A�܂䂢����̔��˂Ƒ�_�ɕ� ������F�ʂōČ�����Ă��܂��B��۔h�Ƃ͈Ⴄ�A�~�肻�������z�̋������̕\������ۓI�ł��B�l�������ؘR�����`�����Ƃ����Ă������B

������F�ʂōČ�����Ă��܂��B��۔h�Ƃ͈Ⴄ�A�~�肻�������z�̋������̕\������ۓI�ł��B�l�������ؘR�����`�����Ƃ����Ă������B

���܂��@��ݓW

���W�̃`�P�b�g�Ə�ݓW�����邱�Ƃ��ł���̂ŁA���Ԃ��������̂Ō��Ă��܂����B���ň�ۂɎc������i���������B

�J�����E�h���`���u�߂��݂̐���v�i�����j�Ƃ����P�U�T�T�N���̍�i�B�Â��w�i�ɒW�����w�ɕ�܂�āA�[�݂̂��郉�s�X���Y���̐̃}���g��g�ɂ܂Ƃ�������}���A�̔��������ߒɂȕ\��͊ώ҂̐S�ɐ[���i����������̂�����܂��B�Ƃɂ����A�[�����ڂ��䂫�܂��B�����āA���ނ�������̐���̗J�����܂���ł��B

�t�B���b�v�E�h�E�V�����p�[�j�����u�}�O�_���̃}���A�v�i�E���j�ł��B�������������킹�ċF�鏗����������`�������̂ł��B���W�ł̓����[�����Ȃǐ��_�̃}�O�_���̃}���A���W������Ă��܂������A���̍�i�͉���ł���Ƃ��낪�����I�ł��B��S�ɋF��������邩�̂悤�Ɍ��ΊJ���A���̌h�i�Ȃ܂Ȃ����͓V

�Ɍ������Ă���B���f�I�ȑ��݊������ӂꂳ���鐹���̎p���Â���ʂ̏�ɕ����ɂ���Ă��܂��B�����݂Ă���������ނ̑��̍�i�ɔ�ׂāA��i�Ƃ������A���₩���̂����i�ň�ۂɎc��܂����B

�Ɍ������Ă���B���f�I�ȑ��݊������ӂꂳ���鐹���̎p���Â���ʂ̏�ɕ����ɂ���Ă��܂��B�����݂Ă���������ނ̑��̍�i�ɔ�ׂāA��i�Ƃ������A���₩���̂����i�ň�ۂɎc��܂����B

���B�N�g���A�E�f���u�[�����u�ԁv�ł��B���W�ł��Ԃ�`������i�����_����܂������A���̍�i�́A�����ɔ�ׂēˏo�����Ƃ��낪�Ȃ��A���ʂɕ����ɏ����Ă���Ԃ����R�ɕ`�����Ƃ�����ۂł��B���܂Ō��Ă��Ă����Ȃ��Ƃ������A���S���ĉ��₩�Ɍ��Ă��邱�Ƃ��ł��܂��B�`����Ă���Ԃ́A���ꂼ��������̂͌����܂ł�����܂���B�ԕr�ɐ�����ꂽ���܂��܂ȉԂ��A�@�ׂȐF�ʂŕ`����Ă���A�ԂɊ��Ƃ̐[������������܂��B

�Ō�ɔN�オ���łQ�O���I�̍�i�A�A�N�Z���E�K�b����=�J�b�����u�P�C�e���v�ł��B���̐l�̓t�B�������h�̍����I��ƂƂ������Ƃł��B�������A���������悤�ȂقǐÂ��œ����ȌΖʂ���ۓI�ł��B���̌Ζʂɒ����I�Ɏ�

�߂ɔg���N�����Ă��܂��B�������ƕ��s�ɎR�X�ƖX���鏬�������сA�����ɔg�����ގΐ��������Ă��܂��B���̂悤�Ȕg�̓t�B�������h�̌ł͓���̋C���̂Ƃ��ɕ��������Ƃ�����C�ی��ۂȂ̂������ł��B�ǂ����_��I�Ȋ��������܂��B

�߂ɔg���N�����Ă��܂��B�������ƕ��s�ɎR�X�ƖX���鏬�������сA�����ɔg�����ގΐ��������Ă��܂��B���̂悤�Ȕg�̓t�B�������h�̌ł͓���̋C���̂Ƃ��ɕ��������Ƃ�����C�ی��ۂȂ̂������ł��B�ǂ����_��I�Ȋ��������܂��B

���W����ݓW���A����قǂ������茩���o���͂Ȃ������̂ł����A���ʓI�ɂS���ԋ߂��������Ă��܂��܂����B���̊ԁA���������x�e���܂������A�قƂ�Ǘ����ʂ��ł����B���O�ɔ��p�قɒ����Ċӏ܂��n�߂��̂ŁA���H��ۂ��Ă��܂���ł����B���܂����B��������܂����B��ݓW�͍���ł��܂���ł����B���p�ق��o����A�ߌ�ɂȂ��Ă��܂������A�`�P�b�g�����̍s��͂����ƒ����Ȃ��Ă��܂����B