�Q�O�Q�O�N�R���Q�T���i���j�@���c�J���p��

�ȑO����\�Ă����l�ԃh�b�N�̎�f�����߂ɂ�������̂ŁA�P���̋x�݂�����Ă������Ԃ������Ă��܂����B������ƌ����āA�����ɋA���C�ɂ��Ȃ�Ȃ��̂ŁA���i�͑����^�тɂ������c�J���p�قɍs���Ă݂邱�Ƃɂ����B�V�^�R���i�E�C���X�����E�I�����ӂ��ɂ߂Ă���Ƃ����ŁA���{�ł��s�v�ȊO�o�͎��l����悤�ɁA���{���炨�肢���o����Ă��āA�����̎�v�Ȕ��p�ق������̏ꏊ�ƂȂ邨���ꂪ����Ƃ������Ƃ���x�ق��Ă���Ƃ��낪�����B���̒��ŁA���c�J���p�ق͊J�ق��Ă���Ƃ������Ƃ������B����ŁA�o�����Ă݂��B���p�ق͐��c�J��̋m�����̂Ȃ��ɂ���B�p��̉w���~��ĕ����Ă���ƁA�O�o�̎��l�Ƃ����ْ����͂Ȃ��A�����Ă���l�͑����i�����A�s�v�̊O�o�����Ă���̂ŁA����Ȃ��ƌ����鎑�i�͂Ȃ��̂����j�B�m�����́A�����̍����炫�n�߂Ă��鎞���ŁA�V�C�̗ǂ������̂ŁA�q���A��ō��G����قǐl�o�����������B�j���[�X�ʼnf���o����鉢�Ă̑�s�s�̃S�[�X�g�^�E���̂悤�Ȍ��i�Ƃ͕ʐ��E�̂悤�������B���p�قɓ���Ƃ��ɁA�܂��A���R�[���ŏ��ŁA�W���̓}�X�N�����Ă���B���Ƃ��Ɣ��p�قł͂�����ׂ��݂�悤�ȋ�ԂȂ̂����A���������Â��Ȋ����������B�����ŁA���ۉ�̓W����ŁA�������O�o���l�̏ɂ�������炸�A���������l�̎p�͂������B�ՎU�Ƃ��Ă��邩�Ǝv������A���������̐��̊ӏ҂̎p�B���̔��p�ق������݂ɋx�ُ�ԂȂ̂ŁA���p�ӏ܂̎�̐l���A�J�ق��Ă�����p�قɋz������悤�ɗ��Ă���A�Ƃ��������ł��傤���i���R�A�����A���̒��̈�l�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤���j�B

�ȑO����\�Ă����l�ԃh�b�N�̎�f�����߂ɂ�������̂ŁA�P���̋x�݂�����Ă������Ԃ������Ă��܂����B������ƌ����āA�����ɋA���C�ɂ��Ȃ�Ȃ��̂ŁA���i�͑����^�тɂ������c�J���p�قɍs���Ă݂邱�Ƃɂ����B�V�^�R���i�E�C���X�����E�I�����ӂ��ɂ߂Ă���Ƃ����ŁA���{�ł��s�v�ȊO�o�͎��l����悤�ɁA���{���炨�肢���o����Ă��āA�����̎�v�Ȕ��p�ق������̏ꏊ�ƂȂ邨���ꂪ����Ƃ������Ƃ���x�ق��Ă���Ƃ��낪�����B���̒��ŁA���c�J���p�ق͊J�ق��Ă���Ƃ������Ƃ������B����ŁA�o�����Ă݂��B���p�ق͐��c�J��̋m�����̂Ȃ��ɂ���B�p��̉w���~��ĕ����Ă���ƁA�O�o�̎��l�Ƃ����ْ����͂Ȃ��A�����Ă���l�͑����i�����A�s�v�̊O�o�����Ă���̂ŁA����Ȃ��ƌ����鎑�i�͂Ȃ��̂����j�B�m�����́A�����̍����炫�n�߂Ă��鎞���ŁA�V�C�̗ǂ������̂ŁA�q���A��ō��G����قǐl�o�����������B�j���[�X�ʼnf���o����鉢�Ă̑�s�s�̃S�[�X�g�^�E���̂悤�Ȍ��i�Ƃ͕ʐ��E�̂悤�������B���p�قɓ���Ƃ��ɁA�܂��A���R�[���ŏ��ŁA�W���̓}�X�N�����Ă���B���Ƃ��Ɣ��p�قł͂�����ׂ��݂�悤�ȋ�ԂȂ̂����A���������Â��Ȋ����������B�����ŁA���ۉ�̓W����ŁA�������O�o���l�̏ɂ�������炸�A���������l�̎p�͂������B�ՎU�Ƃ��Ă��邩�Ǝv������A���������̐��̊ӏ҂̎p�B���̔��p�ق������݂ɋx�ُ�ԂȂ̂ŁA���p�ӏ܂̎�̐l���A�J�ق��Ă�����p�قɋz������悤�ɗ��Ă���A�Ƃ��������ł��傤���i���R�A�����A���̒��̈�l�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤���j�B

�܂��́A�����̂悤�ɓW����̎�Î҂����������p���܂��B�g�m��Ƒ��䐳���i�P�X�O�T�`�P�X�X�X�j�́A��O�͐V����m��W�⎩�R���p����A���̓��_���A�[�g����̑n�������o�[�Ƃ��āA��d�ɐV���𑗂葱�������ۊG��̃p�C�I�j�A�ł��B����_�s�ɐ��܂�A�a�̎R���V�{�s�ŏ��N���ɉ߂���������́A�����w�@�̑�w�����p�ȑ������Ƃ��Ċw��B�P�X�Q�X�N�ɓn���������Ő�[�̔��p�����Ɏh�����܂��B�P�X�R�X�N�ɂ���͐��c�J�撆���Ɏ���A�g���G���\���A�I�����̒n�őn��𑱂��܂����B����̊G��͈�т��āu�l�v���e�[�}�Ƃ��A�����炩�ł��������ȓƓ��̕��͋C��Z���Ă��܂��B�܂��A�l�X�ȑf�ނɂ��I�u�W�F����ɂ����g�݁A�G��ɗ��Ȃ��L���ȑ��`�͂��킢�炵����[���A�Ɉ��Ă��܂��B�����āA����i�����|�i�ȂLj����̕i�X�ƂƂ��ɕ��A�g���G�́A���ꎩ�̂����`���E���Ïk�������̂悤�ł��B���̃A�g���G�͌��݁A���z�ƌG����̐v�ɂ��A�掺�����̂܂ܓ����ɕۑ��������p�قƂȂ��Ă��܂��B�{�W�ł͑���̉�Ƃ����ǂ�ƂƂ��ɁA�ʼn��I�u�W�F�A�f�`�ȂǑ��ʂȑn�슈���ƁA��i�����ݏo���ꂽ�A�g���G�����Љ�A����̑��`�ɂЂ��ށu�����сv�̐��_��T��܂��B�h�܂��A��Ƃ����c�J��̏Z�l�������Ƃ������ƂƁA�W������Ă����i�̂قƂ�ǂ����p�ق̏�����i�ł���悤�Ȃ̂ŁA�ɒI���Ƃ��������œW�����Ă���̂ł��傤���B�����������Ƃ������āA���̂������ŁA�����̎��Ԃ���������A�����ɓW������߂邱�Ƃ��ł���悤�ȗՋ@�̑Ή����ł��邾�낤����A���W���J�������邱�Ƃ��ł��Ă���A�Ǝv���܂����B

�Ȃ��A�����W�������Ȃ���A���z��v�������Ƃ�W���i���X�g�ɊȒP�Ƀ������Ă���̂ł����A�݂��Ă���鉔�M�͏����ɂ����A�������W���i���X�g�̓y���y���̎��Ȃ̂ŁA���������̂ɋ�J���Ă����̂ł����A��������Ă����W���̐l��������ɂȂ�悤�Ȕ�̒i�{�[����݂��Ă���܂����B����ɂ͏d�܂����B������Ƃ����v�����Ȃ�ł��傤���A�W���̐l�̐e���́A�ƂĂ����肪���������ł��B

�܂��A�����L����ʂ��čL�ԂɂȂ��Ă���Ƃ���ɁA�uHolly Mather and Infant

Christ�v�Ƃ�����r�I�傫�ȃT�C�Y�̊G���i�B�������Ńw�^�E�}�̂ق̂ڂ̌n�̃}���K�̂悤�ȏȗ��������ċL���̂悤�ɂȂ����l�̗֊s�̂悤�Ȓ��ۂƌ��F�ɂ������N�₩�ȐF�̔̂悤�ȕ��ʂ���ʔz�u����Ă���A�Ƃ����悤�ȊG��ƁA�؍ނł���ꂽ�I�u�W�F���W������Ă��܂����B�I�u�W�F�͋C�̐ςݖ�g��Ől�̊��g�̂�A�z������悤�ȁA�ꌩ�f�p�ŒP���Ȍ`�̂��̂ł��B�܂��́A����̍�i�͂����������̂��ƁA����҂ɒ��Ă���Ă���̂ł��傤�B������āA�Ⴆ�A�G��́A�c�t���łP�Q�F���x�̊�{�F�̃N�������ŁA�c�������G�������������̂��A�����������Ƃ����C���[�W�����A�I�u�W�F�͐ςݖؗV�т��Œ肳�����A�Ƃ����悤�ȃC���[�W�Ƃ����ƁA��i�̉摜���Ȃ��Ă��A����ȍ�i�Ƃ����C���[�W���`���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̂ق��ɂ��A�u��v���ނɂ��āA�����̃}�����L�����o�X�ɂЂ�����i������܂����B

�W���́A�u�l�v�Ƃ��u��v�Ƃ��u�w�I���ۂƓs�s�v�Ƃ����悤�ȁA�e�[�}�ʂɂ܂Ƃ߂��Ă��܂����B����A��Ŕ������߂��}�^�ł́A�N�㏇�̍�i�L�ڂƂȂ��Ă��āA�W���ƈقȂ鏇�ԂɂȂ��Ă��܂����B����ł��Ȃ̂��A�W����i���X�g�́A��{�I�ɓW�����ɂȂ��Ă��āA���l����݂��āA�}�^�̌f�ڔԍ��L���ĎQ�Ƃł���悤�ɂȂ��Ă��܂����B�W����i������̂ɓW���Ƃ͈قȂ鎋�_����Ă���B���݂Ǝ���Ă����܂��傤�B

�ł́A�W���ɉ����č�i�����Ă����܂��傤�B

���䐳���́u�͂��܂��v

����̏�����i�ŁA��ɓn�������C�s����̍�i�ł��B���̑O�̍�i�̓W���͂Ȃ��̂ŁA�n���O�ɂǂ̂悤�ȍ�i��`���Ă������͕�����܂��A�����ɕ���ł����i�́A�����̃��[���b�p�̉�Ƃ����A�}�e�B�X�A�~���A���̑��̐l�����ɕ�����̂���ڗđR�̂悤�ɁA�}�e�B�X���Ƃ��A�~�����Ƃ����ɋC�Â��Ă��܂��悤�ȍ�i�ł��B

����̏�����i�ŁA��ɓn�������C�s����̍�i�ł��B���̑O�̍�i�̓W���͂Ȃ��̂ŁA�n���O�ɂǂ̂悤�ȍ�i��`���Ă������͕�����܂��A�����ɕ���ł����i�́A�����̃��[���b�p�̉�Ƃ����A�}�e�B�X�A�~���A���̑��̐l�����ɕ�����̂���ڗđR�̂悤�ɁA�}�e�B�X���Ƃ��A�~�����Ƃ����ɋC�Â��Ă��܂��悤�ȍ�i�ł��B

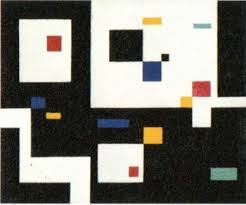

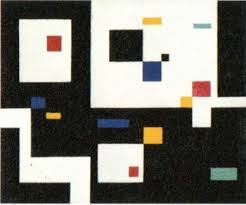

�܂��A�u�s�ځi�Õ��j�v�i���}�j�Ƃ����P�X�R�Q�N���̍�i�B���r�炵���`���h��G�̂悤�ɐF��h���āA�܂�Œ��ɕ����Ă��邩�̂悤�ɉ�ʂɕ���ł��܂��B���ʓI�Ƃ��Ƃ����ȑO�ɁA����������ԂƂ��ʒu�Ƃ����Ȃ��B�P�ɉ�ʂɂ��̌`�炵�����̂���ꂽ�Ƃ����̂��B���̌`�炵���Ƃ����������͕ς�������܂��A��Ƃ��r��ΏۂɁA���̌`�����l�߂Ē��ۉ������Ƃ��������������͂Ȃ��āA����炵���`��`�����Ƃ�����ۂł��B���̂��Ƃ͍�i�^�C�g�����u�s�ځi�Õ��j�v�ƂȂ��Ă��āu�Õ��v�ł͂Ȃ��̂́A���������Ӗ��Ɏv���Ă���̂ł��B�s�ڂƂ́A�ڂ����Ȃ��A�܂�A�悭������Ȃ��B��Ɩ{�l�̉���`�����̂��͏ڂ����͕�����Ȃ��B�����āu�i�Õ��j�v�Ɗ��ʏ����ŐÕ��ƕt�������Ă���̂́A�悭������Ȃ�����ǁA�����Õ��݂������A���x�̂��̂Ǝv���Ă��܂��B���������A�悭�����ΞB�����A�˂��l�߂Ȃ��łǂ��������̒��r���[�ȋ��Ԃɂ���A���ꂪ����Ƃ����l�̃X�^���X�ŁA�T����͂��ꂪ�u�����сv�Ɍ�����悤�Ɏv���܂��B

����͌l�I�Ȗϑz�ō����͂���܂���B����̍�i�������ۂ���̂��Ƃł����A�������O�ɕʂ̉��Ō�����c��j�Ɣ�ׂĂ݂����Ȃ�̂ł��B����ƍ�c�́A��c�̕����P�T�N�قǑ������܂�A�n�������������N��̍�c�̕����P�O�N�قǑ����Ƃ��������I�ȃY��������܂��B����͕ʂɂ��āA�n�����Ē��ۉ�ɖڊo�߂��Ƃ����_�œ�l�ɂ͋��ʂ����Ƃ��낪����܂��B�������A��c�͋֗~�I�Ƃ����̂��A���߂悤�Ƃ��鐶�^�ʖڂ������ꂵ����������悤�ȍ�i���c���܂����B����́A���ɂ͔ނ͒��ۉ�̒��ۂ���Ƃ������@�����i�Ɋw�сA���̕��@�őΏۂɂԂ���A�]�v�Ȃ��̂��킬�����A�{���I�Ȋj�S���Ƃ肾�����Ƃ����A���ꂪ��c�̒��ۂł���悤�Ɏv���܂��B����̍�i�ɂ́A��c�̂��������Ƃ���͊������܂���B���c�̏ꍇ�́A�n����Œ��ۉ�������Ƃ����̂ł͂Ȃ����B����������i������A�Ƃ����������王�삪�J����āA��������悤���܂˂ŁA���ꕗ�̂��̂������ŕ`���n�߂Ă��܂����B�����ɂ́A�^�ʖڂɕ��@������ďK�����Ē��ۂ��悤�Ƃ����̂Ƃ͈���āA��i�Ƃ��ďo���オ�������ۉ�����āA���������̂����邩��A����������i����낤�Ƃ��āA�ΏۂƂ����@�Ƃ������A����������i��`���n�߂Ă��܂����B����䂦�ɁA���́u�s�ځi�Õ��j�v�̂悤�ɒt�ق��Ƃ�����悤�ȍ�i�������Ă��܂��B�����炭�A��c�ł���A��������f�b�T���̎��_�ŋp������A��i�Ƃ��Ďd�グ���邱�Ƃ͂Ȃ������Ǝv���܂��B���������A��c�Ȃ��̂ĂĂ��܂��悤�ȂƂ���A���ꂪ����́u�����сv�ƌĂԂ��Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����A�Ǝ��ɂ͎v���܂����B

����͌l�I�Ȗϑz�ō����͂���܂���B����̍�i�������ۂ���̂��Ƃł����A�������O�ɕʂ̉��Ō�����c��j�Ɣ�ׂĂ݂����Ȃ�̂ł��B����ƍ�c�́A��c�̕����P�T�N�قǑ������܂�A�n�������������N��̍�c�̕����P�O�N�قǑ����Ƃ��������I�ȃY��������܂��B����͕ʂɂ��āA�n�����Ē��ۉ�ɖڊo�߂��Ƃ����_�œ�l�ɂ͋��ʂ����Ƃ��낪����܂��B�������A��c�͋֗~�I�Ƃ����̂��A���߂悤�Ƃ��鐶�^�ʖڂ������ꂵ����������悤�ȍ�i���c���܂����B����́A���ɂ͔ނ͒��ۉ�̒��ۂ���Ƃ������@�����i�Ɋw�сA���̕��@�őΏۂɂԂ���A�]�v�Ȃ��̂��킬�����A�{���I�Ȋj�S���Ƃ肾�����Ƃ����A���ꂪ��c�̒��ۂł���悤�Ɏv���܂��B����̍�i�ɂ́A��c�̂��������Ƃ���͊������܂���B���c�̏ꍇ�́A�n����Œ��ۉ�������Ƃ����̂ł͂Ȃ����B����������i������A�Ƃ����������王�삪�J����āA��������悤���܂˂ŁA���ꕗ�̂��̂������ŕ`���n�߂Ă��܂����B�����ɂ́A�^�ʖڂɕ��@������ďK�����Ē��ۂ��悤�Ƃ����̂Ƃ͈���āA��i�Ƃ��ďo���オ�������ۉ�����āA���������̂����邩��A����������i����낤�Ƃ��āA�ΏۂƂ����@�Ƃ������A����������i��`���n�߂Ă��܂����B����䂦�ɁA���́u�s�ځi�Õ��j�v�̂悤�ɒt�ق��Ƃ�����悤�ȍ�i�������Ă��܂��B�����炭�A��c�ł���A��������f�b�T���̎��_�ŋp������A��i�Ƃ��Ďd�グ���邱�Ƃ͂Ȃ������Ǝv���܂��B���������A��c�Ȃ��̂ĂĂ��܂��悤�ȂƂ���A���ꂪ����́u�����сv�ƌĂԂ��Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����A�Ǝ��ɂ͎v���܂����B

�u�s�ځi�o���`���[���j�v�i���}�j�Ƃ����P�X�Q�X�N���̍�i�ł��B�o���`�F�[���͎�����Ȃ����t�ł����A�p��ǂ݂ɂ���x���`���[�ł��B����ʼn��ƂȂ�����I�Ƃ����悤�ȈӖ������ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��M����Ǝv���܂��B�������A�o���オ������i���A�����̎����m��R���Ȃ��㐢�̎��̖ڂɂ́A�Â������犴������悤�ȗ�����������ʂƂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�ނ���I�V�����Ȋ����Ƃ����̂��A���̍�i�Ɍ��炸�A����̍�i�ɂ͋��ʂ��āA�F�̑g�ݍ��킹���i���̍�i�ł́A���Ƃ����Ƃ������a���̗����������F��g�ݍ��킹�āA�܂�ʼn̕�����Ȃ̖��̂悤�Ȑ��Ȋ����Ɍ����Ă���Ƃ���j�Ƃ��A�f�B�e�[���Ƃ��A�z�u�̂�����Ƃ����Ƃ���i���̍�i�ł́A��ʒ����̓�̔����`�Ԃ̔z�u�j�Ȃǂɐ����ƌ��������Z���X�̂悳������Ǝv���܂��B��قǔ�r������c�̍�i�́A�S�c�S�c�����悤�ȁA�ǂ������߂����悤�Ȍ���҂�g�\��������悤�ȂƂ��낪����܂����A����̍�i�́A�t�ɁA�X�}�[�g�Ŗڂɓ���₷���Ƃ��낪����܂��B����́A����Ƃ����l�̎����Đ��܂ꂽ�Z���X�̂悤�Ȃ��̂ŁA��̓I�Ɍ��t�ɂł��Ȃ��̂ł����A���̃I�V�����Ȋ����́A���̍�i�ł��A�������Ȃ�Ă͂��܂��A�����̃C���e���A�Ƃ��ď����Ă����������Ȃ��A���ɒ�R�Ȃ��e����Ă��܂��悤�ȂƂ��낪����Ǝv���܂��B�b��߂��܂����A���䂪�o���`���[���Ƃ�����i�^�C�g���ɂ����̂́A�{�l�̒���I�Ȏp�������̍�i�ɂ��邩��Ƃ�����

�u�s�ځi�o���`���[���j�v�i���}�j�Ƃ����P�X�Q�X�N���̍�i�ł��B�o���`�F�[���͎�����Ȃ����t�ł����A�p��ǂ݂ɂ���x���`���[�ł��B����ʼn��ƂȂ�����I�Ƃ����悤�ȈӖ������ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��M����Ǝv���܂��B�������A�o���オ������i���A�����̎����m��R���Ȃ��㐢�̎��̖ڂɂ́A�Â������犴������悤�ȗ�����������ʂƂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�ނ���I�V�����Ȋ����Ƃ����̂��A���̍�i�Ɍ��炸�A����̍�i�ɂ͋��ʂ��āA�F�̑g�ݍ��킹���i���̍�i�ł́A���Ƃ����Ƃ������a���̗����������F��g�ݍ��킹�āA�܂�ʼn̕�����Ȃ̖��̂悤�Ȑ��Ȋ����Ɍ����Ă���Ƃ���j�Ƃ��A�f�B�e�[���Ƃ��A�z�u�̂�����Ƃ����Ƃ���i���̍�i�ł́A��ʒ����̓�̔����`�Ԃ̔z�u�j�Ȃǂɐ����ƌ��������Z���X�̂悳������Ǝv���܂��B��قǔ�r������c�̍�i�́A�S�c�S�c�����悤�ȁA�ǂ������߂����悤�Ȍ���҂�g�\��������悤�ȂƂ��낪����܂����A����̍�i�́A�t�ɁA�X�}�[�g�Ŗڂɓ���₷���Ƃ��낪����܂��B����́A����Ƃ����l�̎����Đ��܂ꂽ�Z���X�̂悤�Ȃ��̂ŁA��̓I�Ɍ��t�ɂł��Ȃ��̂ł����A���̃I�V�����Ȋ����́A���̍�i�ł��A�������Ȃ�Ă͂��܂��A�����̃C���e���A�Ƃ��ď����Ă����������Ȃ��A���ɒ�R�Ȃ��e����Ă��܂��悤�ȂƂ��낪����Ǝv���܂��B�b��߂��܂����A���䂪�o���`���[���Ƃ�����i�^�C�g���ɂ����̂́A�{�l�̒���I�Ȏp�������̍�i�ɂ��邩��Ƃ����� �Ƃł��傤���B����́A��ʂ̔w�i���c�ɕ�������ĐF��������Ă���̂��A�����̕��ʂ��d�Ȃ��Ă���悤�ɂ����邱�Ƃ��ł��܂��B����ł́A���̎��̑���͕U���@�B�̛����G�ɊS�������Ă��������ł����A���̍�i�͐܂��̛݂����̖ʂ�F�������āA��ʂɕ��ʓI�ɕ��ׂ��悤�ɂ������܂��B�܂��A�}�e�B�X���u��ӂ̖������v�i�E��}�j�̉�ʂ��c�����Ђ��Ă��ꂼ��̖ʂ̐F��h�蕪���āA�قȂ��Ԃ���̕��ʂɕ��ׂĂ���̂�A�z������Ƃ����w�E���������Ƃ����܂��B��̑���̍�i�ɂ́A���܂茩���Ȃ��̂ł����A�����̕��ʂ���ʂɂ����āA�����̕��ʂ̍\�������݂��̂��A���ɂ́A����������Ԃ������邱�Ƃ͂ł��܂���ł������A���_���ɂ���Ƃ������Ƃ��Ȃ��B����́A����̍�i�ł́A���������悤�ɕ��ʂ��ɂ��Ă��A���̍�i�̊j�S�ł��߂Ǝv���锒���`�Ԃ��A�����������ʂƂ͊W�Ȃ��A���������f���邩�̂悤�ɁA�ʒu���Ă��邩��ł��B���̂��߁A�����̕��ʂƂ������́A�w�i���c���̖͗l�̂悤�Ɍ����Ă���B

�Ƃł��傤���B����́A��ʂ̔w�i���c�ɕ�������ĐF��������Ă���̂��A�����̕��ʂ��d�Ȃ��Ă���悤�ɂ����邱�Ƃ��ł��܂��B����ł́A���̎��̑���͕U���@�B�̛����G�ɊS�������Ă��������ł����A���̍�i�͐܂��̛݂����̖ʂ�F�������āA��ʂɕ��ʓI�ɕ��ׂ��悤�ɂ������܂��B�܂��A�}�e�B�X���u��ӂ̖������v�i�E��}�j�̉�ʂ��c�����Ђ��Ă��ꂼ��̖ʂ̐F��h�蕪���āA�قȂ��Ԃ���̕��ʂɕ��ׂĂ���̂�A�z������Ƃ����w�E���������Ƃ����܂��B��̑���̍�i�ɂ́A���܂茩���Ȃ��̂ł����A�����̕��ʂ���ʂɂ����āA�����̕��ʂ̍\�������݂��̂��A���ɂ́A����������Ԃ������邱�Ƃ͂ł��܂���ł������A���_���ɂ���Ƃ������Ƃ��Ȃ��B����́A����̍�i�ł́A���������悤�ɕ��ʂ��ɂ��Ă��A���̍�i�̊j�S�ł��߂Ǝv���锒���`�Ԃ��A�����������ʂƂ͊W�Ȃ��A���������f���邩�̂悤�ɁA�ʒu���Ă��邩��ł��B���̂��߁A�����̕��ʂƂ������́A�w�i���c���̖͗l�̂悤�Ɍ����Ă���B

������A���̍�i������������p����悤�ɂ��āA�͂ߊG�̂悤�ɂ��Ď��͂��z�̂悤�Ɏl�p���g��݂��āA�S�̂ɉԂт���U�炵�āA�܂�Œ����̉ԕ��̖͗l�̂悤�ɂ��Ă��܂��������薼���u�s�ځi�o���`���[���j�v�i�E�}�j�̂P�X�R�P�N���̍�i�B����́A���p�ȂǂƂ������@�_�ł͂Ȃ��A�u�����сv�̂ЂƂƂ��Č�����������Ǝv���܂��B�����A���B�ł̓W���|�j�X���������������i�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤���B���������̂�́A�����炭�ӎ��I�ɂ���Ă���B�����łȂ��ẮA���g�̍�i�����̂܂܈��p����ȂǂƂ������Ƃ͂��Ȃ��ł��傤�B����䂦�A����̍�i�́u�����сv�Ƃ����̂́A�ނ��ӎ��I�ɂ����݂���悤�ɂ���Ă�����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃ����̍�i���番����悤�ȋC�����܂��B

���䐳���́u�w�I���ۂƓs�s�v

�����悻�P�X�R�O�N��㔼����S�O�N��̍�i�ŁA��`�Ȃǂ̊w�I�Ȍ`�ʼn�ʂ��\������悤�ȍ�i�A�Ⴆ�A�����h���A���̂悤�Ȑ}�`�̂悤�ȍ�i���W�߂��Ă��܂��B

�����悻�P�X�R�O�N��㔼����S�O�N��̍�i�ŁA��`�Ȃǂ̊w�I�Ȍ`�ʼn�ʂ��\������悤�ȍ�i�A�Ⴆ�A�����h���A���̂悤�Ȑ}�`�̂悤�ȍ�i���W�߂��Ă��܂��B

�u�l�̃p���`���[���v�Ƃ����P�X�S�O�N���̍�i�ł��B���i�������^�C�g���ŕ���Œu����Ă��܂��B���̓�̍�i�͗~�ɂ���Ǝv���܂����B���ۂ̗���i�́A�`�̓R�s�y�����悤�ɂقƂ�Ǔ����`�A�����\���ł����A�F����������āA�u�l�̃o���`���[�����P�v�i�E�}�j�̕��́A���n���o�b�N�ɂ��Ĕ����`�Ԃ���������ƕ����яオ���Ă���B��{�I�ɔ��ƍ��̓�F�ŁA���m�g�[���̐Â��ȋْ�������̂ɑ��āA��������u�l�̃o���`���[���v�i�E���}�j�͐n��̒n�ɍ������`���}�ƂȂ�A���̍������`��n�Ƃ��Ă��̂Ȃ��Ŕ��≩�F�Ȃǂ̗l�X�ȐF�̕��`���z�u�����Ƃ����A���w���������������ʂɂȂ��Ă��܂��B��ʂ̒��ł͂��ׂĂ̐��������Ɛ����Ȓ��������ō\������Ă���Ƃ���̓����h���A���̊w�I�Ȓ��ۉ�Ɏ��Ă���Ƃ��낪����܂��B���`�Ƃ����P��̗v�f�݂̂ʼn�ʂ��\��������̂̓}���[���B�`��A�z�����邩������܂���B�������A�����h���A���ɂ����}���[���B�`�ɂ���A���ۂƂ������̒ʂ�A�{���I�Ȋj�S�ƍl������̈ȊO ���킬�����Ă��܂��āA���ʂƂ��Ďc�����̂��w�I�Œ��ۓI�Ȃ������̍\���ɂ���ʂł��B���������āA�]�v�Ȃ��́A�Ⴆ�Ώ�I�ȗv�f�i�D������ۂƂ��j���邢�́u�����сv�̂悤�Ȋy�����Ƃ��������̂́A��̂Ă�ꂽ���̂ƂȂ��āA����l�ɂ���ẮA�₽���Ƃ�����t���ɂ����Ƃ��������̂ɂȂ��Ă��܂��B����ɑ��āA���Ă���͂��̑���̍�i�́A���̌������ł́A�����h���A����}���[���B�`�̂悤�ȗ��O�Ƃ����@�_�Ƃ������̂�����ɁA�ނ�̊w�I�Œ��ۓI�ȍ�i���܂������āA�u���������́A�����ˁI�v�Ƃ����������ŁA����������i�𐧍삵�Ă��܂����B�����āA�o���オ������i�������̊��o�ɉ����悤�ɂ��ꂱ�ꂢ�����Ă���������ɁA����������i�ɂȂ����B���������悤�Ɍ����܂��B���̂������Ă���Ƃ����v���Z�X���u�����сv�ŁA���Ƃ��ΐ}�`����̂������Șc�݂��Ƃ��A�G�̋�̓h����������ȂقǑe���āA�M�̐Ղ������炳�܂Ɏc���Ă�����A���̐Ղɂ͋K�������Ȃ��ĉ�ʂ̊w�I�Ȍ������̈�ۂ�W���Ă��܂��قǂɂȂ��Ă���B�Ⴆ�A�F�ʂ̋��E�ƂȂ��Ă�������ꕔ�ŗ��ꂽ��A�ڂ����肵�Ă���B�����A����͈Ӑ}�I�ɂ���Ă���̂ł͂Ȃ��āA���o�I�ȂƂ���ŁA��ʂ����i�ɂȂ��Ă��܂��̂ӎ��̂����ɔ����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

���킬�����Ă��܂��āA���ʂƂ��Ďc�����̂��w�I�Œ��ۓI�Ȃ������̍\���ɂ���ʂł��B���������āA�]�v�Ȃ��́A�Ⴆ�Ώ�I�ȗv�f�i�D������ۂƂ��j���邢�́u�����сv�̂悤�Ȋy�����Ƃ��������̂́A��̂Ă�ꂽ���̂ƂȂ��āA����l�ɂ���ẮA�₽���Ƃ�����t���ɂ����Ƃ��������̂ɂȂ��Ă��܂��B����ɑ��āA���Ă���͂��̑���̍�i�́A���̌������ł́A�����h���A����}���[���B�`�̂悤�ȗ��O�Ƃ����@�_�Ƃ������̂�����ɁA�ނ�̊w�I�Œ��ۓI�ȍ�i���܂������āA�u���������́A�����ˁI�v�Ƃ����������ŁA����������i�𐧍삵�Ă��܂����B�����āA�o���オ������i�������̊��o�ɉ����悤�ɂ��ꂱ�ꂢ�����Ă���������ɁA����������i�ɂȂ����B���������悤�Ɍ����܂��B���̂������Ă���Ƃ����v���Z�X���u�����сv�ŁA���Ƃ��ΐ}�`����̂������Șc�݂��Ƃ��A�G�̋�̓h����������ȂقǑe���āA�M�̐Ղ������炳�܂Ɏc���Ă�����A���̐Ղɂ͋K�������Ȃ��ĉ�ʂ̊w�I�Ȍ������̈�ۂ�W���Ă��܂��قǂɂȂ��Ă���B�Ⴆ�A�F�ʂ̋��E�ƂȂ��Ă�������ꕔ�ŗ��ꂽ��A�ڂ����肵�Ă���B�����A����͈Ӑ}�I�ɂ���Ă���̂ł͂Ȃ��āA���o�I�ȂƂ���ŁA��ʂ����i�ɂȂ��Ă��܂��̂ӎ��̂����ɔ����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�u�S��_�v�i���}�j�Ƃ����P�X�R�W�N�̍�i�ł��B�W����i���������ł́A����̍�i�͊w�I�Ƃ����Ă��A��L�́u�l�̃o���`���[���v�̂悤�ɒ����Ƃ����P��̗v�f�ŋٖ��ɍ\�����ꂽ��i�́A�ނ����O�ŁA���̍�i�̂悤�ɋȐ����������A��邢�\���̍�i�ł��B�u�S��_�v�Ƃ����̂͒����̓������S��������ɂ���y�n�̖��O�ŁA����͐���ɂ�����q��ʐ^���Q�l�ɂ����Ƃ������Ƃł��B�܂�A�W���̌������Ȃǂ̔z�u�}�̂悤�Ȃ��̂ł��B��L�̌l�I�ϑz��⋭���邱�ƂɂȂ邩������܂��A������A���ۓI�ȍ�i��`���ɂ������āA�g�̉��̌����Œ��ۓI�Ȃ��̂�T���Ă��āA���z�ɍs�����������B�q��ʐ^�̏ォ�猩���W���̔z�u�����̂܂ܕ��ʂɂ����B���̍ۂɁu�l�̃o���`���[���v�ł������������̂ł����A�w�I�ȉ摜�Ƃ��邱�ƂŁA��ʂ��V���[�v�ɂȂ��ăI�V�����̊����ƂȂ�A����̃Z���X�̂悢�F�����������āA�������ꂽ�}�Ă̂悤�Ɍ��邱�Ƃ̂ł�����̂ƂȂ��Ă��܂��B���������I�V�������́A���̌������̍�i�ɋ��ʂ��Ĕ�����������ƂȂ����Ǝv���܂��B

�u�S��_�v�i���}�j�Ƃ����P�X�R�W�N�̍�i�ł��B�W����i���������ł́A����̍�i�͊w�I�Ƃ����Ă��A��L�́u�l�̃o���`���[���v�̂悤�ɒ����Ƃ����P��̗v�f�ŋٖ��ɍ\�����ꂽ��i�́A�ނ����O�ŁA���̍�i�̂悤�ɋȐ����������A��邢�\���̍�i�ł��B�u�S��_�v�Ƃ����̂͒����̓������S��������ɂ���y�n�̖��O�ŁA����͐���ɂ�����q��ʐ^���Q�l�ɂ����Ƃ������Ƃł��B�܂�A�W���̌������Ȃǂ̔z�u�}�̂悤�Ȃ��̂ł��B��L�̌l�I�ϑz��⋭���邱�ƂɂȂ邩������܂��A������A���ۓI�ȍ�i��`���ɂ������āA�g�̉��̌����Œ��ۓI�Ȃ��̂�T���Ă��āA���z�ɍs�����������B�q��ʐ^�̏ォ�猩���W���̔z�u�����̂܂ܕ��ʂɂ����B���̍ۂɁu�l�̃o���`���[���v�ł������������̂ł����A�w�I�ȉ摜�Ƃ��邱�ƂŁA��ʂ��V���[�v�ɂȂ��ăI�V�����̊����ƂȂ�A����̃Z���X�̂悢�F�����������āA�������ꂽ�}�Ă̂悤�Ɍ��邱�Ƃ̂ł�����̂ƂȂ��Ă��܂��B���������I�V�������́A���̌������̍�i�ɋ��ʂ��Ĕ�����������ƂȂ����Ǝv���܂��B

���䐳���́u��v

�W������Ă����i�̒��ł��A����ނƂ�����i���ł������A����̉�ƂƂ��ẴL�����A�̒��ł��A��������ӔN�܂ŁA�����ƒʂ��Ď��グ��������ނ̂悤�ł��B���ꂾ���ɁA����̃X�^�C���̕ϑJ��ǂ�������̂ɓK������ނƂ�������Ǝv���܂��B

�W������Ă����i�̒��ł��A����ނƂ�����i���ł������A����̉�ƂƂ��ẴL�����A�̒��ł��A��������ӔN�܂ŁA�����ƒʂ��Ď��グ��������ނ̂悤�ł��B���ꂾ���ɁA����̃X�^�C���̕ϑJ��ǂ�������̂ɓK������ނƂ�������Ǝv���܂��B

�u�A���u�̏��v�i�E�}�j�Ƃ����P�X�R�O�N�̍�i�ł��B���ʂ̂悤�Ȋ�ł����A�P��������Ă͂��Ă���̌`�����Ă��܂��B�Â����ɐF���̔��̊�𔒂��q�W���u����̎���Ɋ����āA���ꂪ�A�N�Z���g�ɂȂ��āA��̌`��������悤�ɂȂ��Ă��܂��B�l�̊�Ƃ������A���ʂ��オ�点���悤�Ȉ�ۂ̍�i�ł��B������ăp�^�[���ł���ˁB���������p�^�[���Ƃ��Ċ��`���A�������c���̊�Ƃ����ƁA���f�B���A�[�j�̕`���ג�����̏�����A�z���Ă��܂��܂��B�Z���X�̗ǂ������ʂ��Ă��܂��B�������A���f�B���A�[�j�̏����̂悤�ȑ��݊��Ƃ��A������������������Ƃ�������i�� �͂Ȃ��Ă��܂���B�܂��A�������ɑ���́u�s�ځi�o���`���[���j�v�̂悤�ȍ�i���`���Ă��܂����B���������_����A���������X���ɂƂǂ܂��ĒNj����Ă������Ƃ͂ł��Ȃ������̂ł��傤�B

�͂Ȃ��Ă��܂���B�܂��A�������ɑ���́u�s�ځi�o���`���[���j�v�̂悤�ȍ�i���`���Ă��܂����B���������_����A���������X���ɂƂǂ܂��ĒNj����Ă������Ƃ͂ł��Ȃ������̂ł��傤�B

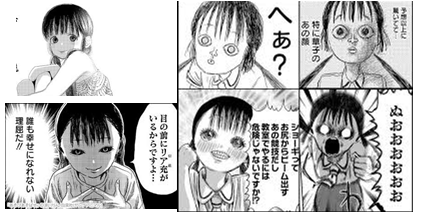

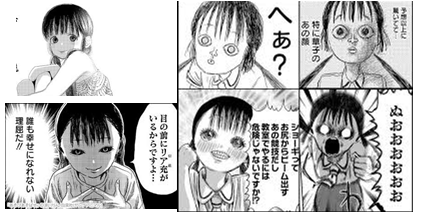

�u���̊�v�i���}�j�Ƃ����P�X�T�P�N�̍�i�ł��B��Ƃ�������̋L���ł��B�����q���̍��ɗ����������u�ւ̂ւ̂��ւ��v�������킹��悤�Ȋ�ł��B�M���O�}���K�̘e���̏����L����������ȏ����������Ă��܂����A�܂��ɂ���Ȋ�ł��B���������ψ�̐����������~��֊s�Ƃ���A���ʓI�Ȋ�́A���̍�i���A�W������Ă��钆�ōł��Â����̂̂ЂƂȂ̂ŁA���̂��낪����̓����I�Ȋ�̍�i�̎n�܂�ŁA�����I�ȍ�i�Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���܂��B�p�E���E�N���[�̕`����i�E���}�j�ɂ������悤�Ɋȗ����������̂�����܂��B�������A�N���[�̏ꍇ�͌��n�I�i�v���~�e�B�u�j�ӂ邢�͓y���I�Ȃ��̂։�A����悤�Ȏu���������āA����䂦�ɁA���`�����́A����̍�i�̐��̂悤�ɗ֊s�̖��m�Ȉ�l�œ��ꂳ�ꂽ���ł͂���܂���B���������@�\�I�Ȑ��ł͂Ȃ��A�B���ŁA���̑���ɁA�����܂�Ă������̂悤�Ȑ��X�����Ɉ��Ă��܂��B�����Ă݂�A�N���[�̕`����͊�̌`�ɂƂǂ܂炸�A�F�X�Ȃ��̂�ł��܂��B����҂ɑz�������Ă��܂��̂ł��B����ɑ��āA����̕`������A�����Ƌ@�\�I�ł��B����͊��`���ɍۂ��āA�l�̌��Ƃ��\��Ƃ����悤�Ȃ��́A�l�ɂ���Ă͊�̖{���I�ȗv�f�� ������悤�Ȃ��̂͂��ׂĐ�̂Ă��Ă��āA�����ɂ͊��`���Ƃ������Ƃ����A�`���ꂽ��̌`���ʔ����āA���`���Ƃ����̂ł͂Ȃ��āA�`���ꂽ����������ėV�ԂƂ����v�f�������悤�ɁA���ɂ͌����܂��B�Ⴆ�A�Q�l�̉摜�Ƃ��āA�u�����т������v�i�E���}�j�Ƃ����}���K�̓o��l���̊�ł����A�����̊�͂��ׂĈ�l�̐l���̊�ŁA�����̊�ɋ��ʂ��Ă���́A�ڂƕ@�ƌ��Ƃ����p�[�c������Ƃ������ƂƔ��`���炢�ł��B������A�}���K�̓ǎ҂͂��ŁA���ꂪ����l���Ŋ炪���̂�����̏�ʂɉ����ĕω�����̂��y����ł���̂ł��B���ɂ́A�l�i�I�Ȍ��Ƃ��A���ȓ��ꐫ�i�A�C�f���e�e�B�j����ɕ\����Ƃ������悤�Ȃ��Ƃ͂���܂���B�l�̊�ł��邱�Ƃ�����������B���Ƃ́A���ꂪ�ǎ҂̗\�z�𗠐�悤�ɕω�����̂�ʔ������Ă���B

������悤�Ȃ��̂͂��ׂĐ�̂Ă��Ă��āA�����ɂ͊��`���Ƃ������Ƃ����A�`���ꂽ��̌`���ʔ����āA���`���Ƃ����̂ł͂Ȃ��āA�`���ꂽ����������ėV�ԂƂ����v�f�������悤�ɁA���ɂ͌����܂��B�Ⴆ�A�Q�l�̉摜�Ƃ��āA�u�����т������v�i�E���}�j�Ƃ����}���K�̓o��l���̊�ł����A�����̊�͂��ׂĈ�l�̐l���̊�ŁA�����̊�ɋ��ʂ��Ă���́A�ڂƕ@�ƌ��Ƃ����p�[�c������Ƃ������ƂƔ��`���炢�ł��B������A�}���K�̓ǎ҂͂��ŁA���ꂪ����l���Ŋ炪���̂�����̏�ʂɉ����ĕω�����̂��y����ł���̂ł��B���ɂ́A�l�i�I�Ȍ��Ƃ��A���ȓ��ꐫ�i�A�C�f���e�e�B�j����ɕ\����Ƃ������悤�Ȃ��Ƃ͂���܂���B�l�̊�ł��邱�Ƃ�����������B���Ƃ́A���ꂪ�ǎ҂̗\�z�𗠐�悤�ɕω�����̂�ʔ������Ă���B

�u���N�v�i���}�j�Ƃ����P�X�T�Q�N�̍�i�ł́A���`���Ă���̂ł��傤���A���͂��ł��邱�Ƃ�������̂́A�������ň����ꂽ�~�`����̗֊s�ł���ƁA���낤���Ă킩�邩��ł��B���̉~�`�̓����ŁA�������Ȃ��Č������Ă��邳�܂��A�ڂ�@����ł���ƌ��Ȃ����Ƃ͍���ł��B���̍�i�ł��A�~�`�̗֊s�̓����ɏ������~�`�������ׂ��Ă�����A�~�`�̗֊s�̒��ɍʐF���ꂽ�l�p�`�����ׂ��Ă���������܂����B�����́A�ʏ�̌����I�Ȋ��o�ł͊�ƌĂԂ��Ƃ͂ł��܂���B��قǂ̃}���K�̏ꍇ�ɂ́A�����l�̊�̕ω��ł��邱�Ƃ��O��Ƃ��Ă���܂��B�����łȂ���A���ꂪ�������Ȃ����A�����l�̊炪�A�����܂Ō��̊�𗣂��قǕς���Ă��܂��Ƃ����������ʔ����ƂȂ��Ă���̂ŁA���̊�Ƃ̓��ꐫ�Ƃ����������͂߂��Ă��܂��B����ɑ��āA����̏ꍇ�́A���̃^�K���O���ėV��ł���B��{�I�ɂ́A����̕`������͔����n�ɍ������������Ƃ������Ƃ��x�[�X�ɂȂ��āA�����������R�Ɍ`������Ă����A�����ɗV�т̂��������āA���ꂪ���͓I�ȓ����ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�������������������R�ɓ����Ƃ����_�ł����J��O�Y�̍�i�Ƌ��ʂ��Ă���Ƃ��낪����Ǝv���܂��B�ψ�ŋ@�\�I�ȍ������Ƃ����Ƃ�����A���J��Ƌ�

�u���N�v�i���}�j�Ƃ����P�X�T�Q�N�̍�i�ł́A���`���Ă���̂ł��傤���A���͂��ł��邱�Ƃ�������̂́A�������ň����ꂽ�~�`����̗֊s�ł���ƁA���낤���Ă킩�邩��ł��B���̉~�`�̓����ŁA�������Ȃ��Č������Ă��邳�܂��A�ڂ�@����ł���ƌ��Ȃ����Ƃ͍���ł��B���̍�i�ł��A�~�`�̗֊s�̓����ɏ������~�`�������ׂ��Ă�����A�~�`�̗֊s�̒��ɍʐF���ꂽ�l�p�`�����ׂ��Ă���������܂����B�����́A�ʏ�̌����I�Ȋ��o�ł͊�ƌĂԂ��Ƃ͂ł��܂���B��قǂ̃}���K�̏ꍇ�ɂ́A�����l�̊�̕ω��ł��邱�Ƃ��O��Ƃ��Ă���܂��B�����łȂ���A���ꂪ�������Ȃ����A�����l�̊炪�A�����܂Ō��̊�𗣂��قǕς���Ă��܂��Ƃ����������ʔ����ƂȂ��Ă���̂ŁA���̊�Ƃ̓��ꐫ�Ƃ����������͂߂��Ă��܂��B����ɑ��āA����̏ꍇ�́A���̃^�K���O���ėV��ł���B��{�I�ɂ́A����̕`������͔����n�ɍ������������Ƃ������Ƃ��x�[�X�ɂȂ��āA�����������R�Ɍ`������Ă����A�����ɗV�т̂��������āA���ꂪ���͓I�ȓ����ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�������������������R�ɓ����Ƃ����_�ł����J��O�Y�̍�i�Ƌ��ʂ��Ă���Ƃ��낪����Ǝv���܂��B�ψ�ŋ@�\�I�ȍ������Ƃ����Ƃ�����A���J��Ƌ� �ʂ��Ă��܂��B�����A���J��̏ꍇ�́A������肾���ʂ����w�I�ɂ�������Ă����肷��悤�ȁA�����̂Ƃ������́A�������肾�����̂Ɏ�Ⴊ�u����Ă�����A�O�q�����̂悤�ɐ����̂�ω�����������ɌX�����肵�āA������i�Ƃ��Ĉ����Ă���Ƃ��낪����Ǝv���܂��B����ɑ��āA����̏ꍇ�́A��ʍ\���̓V���v�����ɂƂǂ܂��Ă��đ��w�I�̂悤�ȕ��G�ɂȂ�X���͂���܂���B���́A���ł��邱�Ƃ�����炸�A���ꂪ�s�K���Ɉ�����Ă����ʔ����A����ɔ����āA���ȊO�̐F���h��ꂽ�`���A���̐��Ɩ��W�ɉ�ʂɔz�u�����A�A�i�[�L�[�ȂƂ���ɖʔ���������Ǝv���܂��B���́u���N�v�Ƃ�����i�ł��A�������Ƃ͕ʂɁA�≩�F�̎l�p�`�����Ƃ͕ʁX�ɔ����n�̏�ɂ���̂��A�s�v�c�ł������A����Ƃ����l�̃Z���X�̗ǂ��ł��傤���B�Ɠ��̐F�����Ƃ������A���ƍ������������炠�����ł��낤�ْ�����a�炰�Ă���Ǝv���܂��B�ْ��̕��U�Ƃ������A���ꂪ�V�т̗v�f�������Ă���Ǝv���܂��B

�ʂ��Ă��܂��B�����A���J��̏ꍇ�́A������肾���ʂ����w�I�ɂ�������Ă����肷��悤�ȁA�����̂Ƃ������́A�������肾�����̂Ɏ�Ⴊ�u����Ă�����A�O�q�����̂悤�ɐ����̂�ω�����������ɌX�����肵�āA������i�Ƃ��Ĉ����Ă���Ƃ��낪����Ǝv���܂��B����ɑ��āA����̏ꍇ�́A��ʍ\���̓V���v�����ɂƂǂ܂��Ă��đ��w�I�̂悤�ȕ��G�ɂȂ�X���͂���܂���B���́A���ł��邱�Ƃ�����炸�A���ꂪ�s�K���Ɉ�����Ă����ʔ����A����ɔ����āA���ȊO�̐F���h��ꂽ�`���A���̐��Ɩ��W�ɉ�ʂɔz�u�����A�A�i�[�L�[�ȂƂ���ɖʔ���������Ǝv���܂��B���́u���N�v�Ƃ�����i�ł��A�������Ƃ͕ʂɁA�≩�F�̎l�p�`�����Ƃ͕ʁX�ɔ����n�̏�ɂ���̂��A�s�v�c�ł������A����Ƃ����l�̃Z���X�̗ǂ��ł��傤���B�Ɠ��̐F�����Ƃ������A���ƍ������������炠�����ł��낤�ْ�����a�炰�Ă���Ǝv���܂��B�ْ��̕��U�Ƃ������A���ꂪ�V�т̗v�f�������Ă���Ǝv���܂��B

���䐳���́u�V�g�Ɛ���q�v

��̂Ƃ���ł��w�E���܂������A����̕`���l�Ԃɂ́A���Ƃ��\������Ă��܂��B�܂�A�l�i�Ƃ������̂��Ȃ��āA�P�Ȃ�l�Ԃ̂������A�����I�ȊO�`���P��������ĕ`����Ă��܂��B���ꂪ�A�炾���łȂ��A�g�́i�����I�Ȑg�̂����łȂ��Љ�I�Ȑg�́j���������S�̑����A�����������̐l�Ԃ�`�����ꍇ�A�����ɂ͗Ⴆ�A�����̐l�Ԃ�`�����̂ł���A�����̐l���̊W�Ƃ��A�����������Ƃ�`�����Ƃɂ͈�؋������Ȃ��悤�Ɍ����܂��B���ہA�`����Ă��܂���B�[�I�ɂ����ƁA���̂�����I�Ȃ��̂��S���Ȃ��̂ł��B�����܂ł��`����ނ́A�l�Ԃ̊O�`�I�Ȃ����������Ȃ̂ł��B�������A�l�Ԃ̌`��`���Ƃ������A�l�Ԃ̌`�����グ�ĕ`�����`��������B�����ɂ́A���}���`�b�N�Ȑl�ԂƂ��l���Ƃ������͕̂`����Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B����䂦�ɁA��ʂł����ԂƂ������Ƃ��ł���悤�Ɍ����܂��B���������̂́A���{�̉�Ƃł͒������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �g����ɃL���X�g���̐M�͂Ȃ����A�؉�����̌o����~�b�V�����n�̊w�Z�ōu�t�߂�Ȃ��ŁA�����̕���Ƀ��`�[�t�Ƃ��Ă̖ʔ��������o�����B�푈�ɂ��r�p�⑽��ȋ]���ɑ�������ƋF������߂��Ă���̂ł��낤�B�h�Ɖ������Ă��܂������A���܂��ܑ�ނƂ��Ďg������A������J��Ԃ��Ă����Ƃ��������̂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�܂�A�����������Ƃł��B����̍�i�Ƃ����̂́A�`���ꂽ��ʂ��������Ă����ԂƂ������i�̂��̂ł��B���̏ꍇ�A��ʂ��������ėV�Ԃ��Ƃ����Ȃ̂ŁA������`���Ƃ��������ł͂Ȃ����߁A�Ώۂւ̈����Ȃ��B�t�Ɍ����ƁA�`��������ނƂ����̂́A�Ƃ��ɂȂ��B�������A��ނ��Ȃ��ƁA������l�^�ɂ��ėV�Ԃ��Ƃ��ł��Ȃ��B���͂Ȃ��̂ł����A�l�^�Ƃ��Ă͕K�v�Ƃ������Ƃł��B�������A������悤�Ȃ������͂Ȃ��̂ŁA�킴�킴�T���C�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�����ŁA���܂���߂̑�ނɎ��t�����B���ꂪ��ł���A�l���������B�܂�����q�̂��̂ЂƂŁA���[���b�p�ŊG����w��ł����킯�ł�����A��l�ɂ���ĕ`���ꐹ��q�̍�i�͑����������B�܂�A�l�^�͖L�x�������B����Ȃ��̂������z�����Ă��܂��܂��B���ꂪ�A����̐���q�̍�i�������ۂł��B������A�ނ̐���q�̍�i�ɂ́A�@�����Ƃ����߂Ƃ�����Ƃ�������I�Ƃ������悤�ȏ���́A�S���������Ȃ��āA���̌`��ŗV��ł����ʂ̕\�w���y���ނƂ�����i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�g����ɃL���X�g���̐M�͂Ȃ����A�؉�����̌o����~�b�V�����n�̊w�Z�ōu�t�߂�Ȃ��ŁA�����̕���Ƀ��`�[�t�Ƃ��Ă̖ʔ��������o�����B�푈�ɂ��r�p�⑽��ȋ]���ɑ�������ƋF������߂��Ă���̂ł��낤�B�h�Ɖ������Ă��܂������A���܂��ܑ�ނƂ��Ďg������A������J��Ԃ��Ă����Ƃ��������̂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�܂�A�����������Ƃł��B����̍�i�Ƃ����̂́A�`���ꂽ��ʂ��������Ă����ԂƂ������i�̂��̂ł��B���̏ꍇ�A��ʂ��������ėV�Ԃ��Ƃ����Ȃ̂ŁA������`���Ƃ��������ł͂Ȃ����߁A�Ώۂւ̈����Ȃ��B�t�Ɍ����ƁA�`��������ނƂ����̂́A�Ƃ��ɂȂ��B�������A��ނ��Ȃ��ƁA������l�^�ɂ��ėV�Ԃ��Ƃ��ł��Ȃ��B���͂Ȃ��̂ł����A�l�^�Ƃ��Ă͕K�v�Ƃ������Ƃł��B�������A������悤�Ȃ������͂Ȃ��̂ŁA�킴�킴�T���C�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�����ŁA���܂���߂̑�ނɎ��t�����B���ꂪ��ł���A�l���������B�܂�����q�̂��̂ЂƂŁA���[���b�p�ŊG����w��ł����킯�ł�����A��l�ɂ���ĕ`���ꐹ��q�̍�i�͑����������B�܂�A�l�^�͖L�x�������B����Ȃ��̂������z�����Ă��܂��܂��B���ꂪ�A����̐���q�̍�i�������ۂł��B������A�ނ̐���q�̍�i�ɂ́A�@�����Ƃ����߂Ƃ�����Ƃ�������I�Ƃ������悤�ȏ���́A�S���������Ȃ��āA���̌`��ŗV��ł����ʂ̕\�w���y���ނƂ�����i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�u����ƓV�g�B�v�i���}�j�Ƃ����P�X�S�W�N�̍�i�ł��B�������ň����ꂽ�`������q�Ƃ��V�g�̌`�̂悤�Ɍ�����Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B���ς�炸�A���ʓI�ȉ�ʂł��B���̃y�b�^���R�̔�����ʂɑN�₩�ȐF�̎l�p�`��~���`����Ă��܂��B����͊w�I�Ȑ}�`�̕��тŁA�������`�ł͂���܂����A�����Ƃ��͂Ȃ��B����͂���ŐF�����̃Z���X�͂����̂ŁA�Â��ȗ����������A�Ƃ������͐������Ƃ������Ƃ��͂Ȃ��A���悤�ȓ����̗��܂����A�������A��ʂɉ��s���̂悤�ȋ�Ԃ��Ȃ��āA�y�b�^���R�̕��ʂ�����ł���B�����̂Ȃ����E������Ă��܂��B�����āA���̐��E�̏�ɁA����Ƃ͑S���W���Ȃ��悤�ȁA�����������˂��˂���悤�ɋ��Ȃ������܂��`����Ă��܂��B����́A�F���g���w�I�Ȑ}�����̂Ȃ�Ԃׂ̂͂ł��B�Ⴆ�A�������̋��Ȃ͐F���h���Ă���}�`�̊p��ߖڂ̂悤�ȂƂ���ł͖�

�W�����A�����͕s�K���Ɏl�p�`��~�����f���܂��B�����ɂ́A���n�ɍ��������Ƃ������m�N���[���ŁA���͕s�K���ɋ��Ȃ�����A���т���k�肷��悤�ɁA�����Ƒ��������������܂��B����ɑ��āA�ʐF���ꂽ�}�������Ԃ悤�ɔz�u����ĕ`����Ă���Ƃ��낪����B���̓�̖ʂ���̂̂���Ƃ������ʂɓ������A���ɂ͏d�Ȃ荇���Ă���B�����ɑ��w�I�ȋ�Ԃ����܂�Ă���B�����v���܂��B���ꂾ����َ͈��ł��B�������A���̍�i�́A�y�b�^���R�œ�̐��E���d�Ȃ��Ă���Ƃ������Ƃ��A����ۂǒ��ӂ��Ĉӎ����Ă��Ȃ��ƋC�Â��܂���B�ꌩ�ł́A���n�̉�ʂ������������R�ɂ��˂��˓����Ă���Ƃ����悤�Ɍ�����Ǝv���܂��B�������A�����̂悤�ȓ�̖ʂ��������A�d�Ȃ荇���Ă���Ƃ������_�Ō���ƁA�������̓����̎��R���A�������́A���̔w��Ɋw�I�}�`�̂悤�Ȃ�������Ƃ��Đ��̂�������������B���̑ΏƐ�����A�������̓�������������邱�ƂɂȂ��Ă���A���������܂����B

�W�����A�����͕s�K���Ɏl�p�`��~�����f���܂��B�����ɂ́A���n�ɍ��������Ƃ������m�N���[���ŁA���͕s�K���ɋ��Ȃ�����A���т���k�肷��悤�ɁA�����Ƒ��������������܂��B����ɑ��āA�ʐF���ꂽ�}�������Ԃ悤�ɔz�u����ĕ`����Ă���Ƃ��낪����B���̓�̖ʂ���̂̂���Ƃ������ʂɓ������A���ɂ͏d�Ȃ荇���Ă���B�����ɑ��w�I�ȋ�Ԃ����܂�Ă���B�����v���܂��B���ꂾ����َ͈��ł��B�������A���̍�i�́A�y�b�^���R�œ�̐��E���d�Ȃ��Ă���Ƃ������Ƃ��A����ۂǒ��ӂ��Ĉӎ����Ă��Ȃ��ƋC�Â��܂���B�ꌩ�ł́A���n�̉�ʂ������������R�ɂ��˂��˓����Ă���Ƃ����悤�Ɍ�����Ǝv���܂��B�������A�����̂悤�ȓ�̖ʂ��������A�d�Ȃ荇���Ă���Ƃ������_�Ō���ƁA�������̓����̎��R���A�������́A���̔w��Ɋw�I�}�`�̂悤�Ȃ�������Ƃ��Đ��̂�������������B���̑ΏƐ�����A�������̓�������������邱�ƂɂȂ��Ă���A���������܂����B

�u�V�g�ƃg�r�A�v�i���}�j�Ƃ����P�X�T�P�N�̍�i�ł��B�g�r�A�͋����̊O�T�ł���g�r�g�L�ɓo�ꂷ�郆�_���l�̒j�q�ő�V�g���t�@�G���ɓ�����ė��������Ƃ����ÓT���m�G��ŌJ��Ԃ��`���ꂽ��ނŁA���̃A�g���r���[�g�ł��鋛����ʒ����ɕ`����Ă��܂��B���̍�i�́A�u����ƓV�g�B�v�Ɣ�ׂāA�Q�l�Ƃ��Ă������}���i�E�}�j�Ǝ����悤�ȗ֊s�̌`���@�m���₷���Ȃ��Ă��܂��B�w�i�̐}�`�������Ă���̂������āA�������ł���ꂽ�g�r�A�ƓV�g�̌`�́A�������˂��ˈ����Ă��邤���ɁA���R�A���������`�ɂȂ����悤�Ȉ�ۂł��B���ꂪ�A���̍�i�̑������A���邢�͂����т̊����A���R������ەt���Ă���Ǝv���܂��B���Ȃ݂ɁA���̍�i�ł͐l�̌`���A����ƕ�����₷���Ȃ��Ă���̂ŁA�s�N�g�O�����Ɏ��Ă���A�ƂĂ��L���I�Ȉ�ۂ������܂��B�s�N�g�O�����Ƃ����͓̂��H�W����ē��W���Ől�̌`���ȗ��������}�Ăł��i�Ⴆ�A�����̑���l�̌`��g�C���̒j���̋敪�Ȃǁj�B���ꂪ�A��i������l�ɂƂ��ẮA����t���₷����������Ǝv���܂��B����ƁA���x���w�E���Ă��܂����A���̐l�̃Z���X�̗ǂ��́A���̍�i�ł��A�����đN�₩�Ȍ��F���g���Ȃ���A�F�̔z�u��]�����I�݂ɑ����Ƃ��āA���ǂ��Ȃ�Ȃ��悤�ɂ��Ă���Ƃ���Ƃ��ɕ\���Ă���Ǝv���܂��B

���䐳���́u���v

����́A�P�X�T�O�N�㖖����U�O�N�㔼�܂ł̐��N�ԁA��ʑS�̂������h��Ԃ��ꂽ��i�̐�����Â��܂����B�}���[���B�`�̃V���v���}�e�B�X���̍�i�̂悤�ł��B�V���v���}�e�B�X�����ȒP�ɏЉ��ƁA�ꌹ�I�ɂ̓��e����́usupremus�i�����́A�Ō�́j�v�ɗR��������̂ŁA�}���[���B�`�͊G��ɐ�����߁A����ȊO�̂��̂�r�����Ă����܂����B�ނɂƂ��Đ�ΓI�Ȃ��̂Ƃ͊��o�ł����B���������āA���R�̏����ۂ��炳�܂��܂Ȉ�ۂ������Ƃ��āA��������ꂱ��\�����邱�Ƃ́A�܂��������Ӗ��ɂ���Ȃ��Ă���킯�ł��B����́A���R�␢�E������ɖ��Ӗ����Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�����ɓK���ȈӖ���t�^���邱�Ƃ����R��͂܂������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂ł��B�Ӗ���t�^����̂͒m���ɂ��F���̓����ł���A���o�ł͂���܂���B�܂�A�����̑Ώۂ�`���Ƃ������Ƃ���A�L�����o�X�ɑΏۂ��Ȃ��������ʌ`�Ԃ�`���Ƃ������ƂɂȂ�A�`�Ԃ��P��������A����̉ʂĂɌ`�Ԃ������ł���Ƃ������ƂɂȂ�A��ʂ�^�����ɓh��Ԃ��Ƃ�����i�܂œ˂��l�߂܂��B����͉ʂ����ĊG��ƌ�����̂��B���O���Ɍ��܂ŒNj����āA�s���Ƃ���܂ōs���Ă��܂����Ƃ������̂ł��B

�������A����̍�i�́A���̂悤�ȗ��O��˂��l�߂�悤�ȗ��_�I�Ȃ��̂ł͂���܂���B��i�͎��Ă��܂����A����̍�i�̓V���v���}�e�B�X���Ƃ͖��炩�Ɉ�����悵�Ă��܂��B�O�̃R�[�i�[�Ō����u����ƓV�g�B�v�Ɓu�V�g�ƃg�r�A�v�̓�̍�i�́A�u�V�g�ƃg�r�A�v���R�N��ɕ`���ꂽ�̂ł����A���Ђł́A�������̑��������炩�ɈقȂ��Ă��܂��B�R�N��ɐ��삳�ꂽ�u�V�g�ƃg�r�A�v�̐��̕����A���炩�ɑ����B�ꌩ���āA������قǑ����̈Ⴂ�͖��炩�ł��B�����炭�A���c�́A��ʏ�Ő���V���邩�̂悤�Ɏ��R�ő����I�Ɉ����Ă���悤�ɂ݂��܂��B���ꂾ���A���̏d�v�������܂��Ă������A����ɔ�Ⴗ��悤�ɉ�ʏ�̐��̑��݊��������Ă������B���̕\��Ƃ��āA���������Ȃ��Ă������Ǝv���܂��B���̌�A���̑��݊��͑�������ŁA���ꂪ�ɒ[�ȂقǁA������ʑS�̂ߐs�����܂łɎ����Ă��܂����B���ꂪ�u���v�̍�i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̂��߂��A��i�̃T�C�Y���A���܂ł̔�ׂđ傫���Ȃ������Ƃ������āA����ȍ�����ʂ��A����҂ɔ����Ă���悤�Ȕ��͂́A����܂ł̑���̍�i�ɂ͂Ȃ�������������������̂ƂȂ�܂����B���������Ă��銴��������܂��B�������A����̏ꍇ�́A�V���v���}�e�B�X���Ƃ͈���āA�`���ꂽ��i�̐����ˏo�������ʂƌ�����Ǝv���܂��B���̂��߂��A�}���[���B�`�́u���������`�v���֗~�I�ł���̂ɑ��āA����̍�i�́A�����Ɗ��o�I�ŁA�L����������Ă���Ǝv���܂��B�������ɁA���͔��n�̗]���������āA�����ɐL�тĂ��邩����Ȃ̂ł����āA��ʂߐs�����Ă��܂�����A�������������n�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B���̑����͖͍������̂ł��傤�B�ЂƂ͊G�̋�̓h��ł��B����ȑO�̑���͓h��͖�����Ƃ�������悤�ŁA�x�^�b�ƊG�̋�ʂɂ����Ă����Ƃ��������ł����B�����̂��A���������Ŋw�I�Ƃ͂����܂����A�@�B�I�ŁA�����L�тĕ��ʏ���Ă����O�Ղ��`�ƂȂ邱�Ƃ��d�v�ł������A���̐����̂ɂ́A�Ƃ��ɍH�v�Ƃ����͂�����Ƃ������̂ł͂���܂���ł����B�Ƃ��낪�A���̐�����ʂߐs�����Ă��܂�����A���̐����́����Ŗ��߂�ꂽ��ʂɖ��͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂��B�����ŁA���̕\�ʁA�܂荕���G�̋�̓h��ɑ���p�����ω����܂��B

�������A����̍�i�́A���̂悤�ȗ��O��˂��l�߂�悤�ȗ��_�I�Ȃ��̂ł͂���܂���B��i�͎��Ă��܂����A����̍�i�̓V���v���}�e�B�X���Ƃ͖��炩�Ɉ�����悵�Ă��܂��B�O�̃R�[�i�[�Ō����u����ƓV�g�B�v�Ɓu�V�g�ƃg�r�A�v�̓�̍�i�́A�u�V�g�ƃg�r�A�v���R�N��ɕ`���ꂽ�̂ł����A���Ђł́A�������̑��������炩�ɈقȂ��Ă��܂��B�R�N��ɐ��삳�ꂽ�u�V�g�ƃg�r�A�v�̐��̕����A���炩�ɑ����B�ꌩ���āA������قǑ����̈Ⴂ�͖��炩�ł��B�����炭�A���c�́A��ʏ�Ő���V���邩�̂悤�Ɏ��R�ő����I�Ɉ����Ă���悤�ɂ݂��܂��B���ꂾ���A���̏d�v�������܂��Ă������A����ɔ�Ⴗ��悤�ɉ�ʏ�̐��̑��݊��������Ă������B���̕\��Ƃ��āA���������Ȃ��Ă������Ǝv���܂��B���̌�A���̑��݊��͑�������ŁA���ꂪ�ɒ[�ȂقǁA������ʑS�̂ߐs�����܂łɎ����Ă��܂����B���ꂪ�u���v�̍�i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̂��߂��A��i�̃T�C�Y���A���܂ł̔�ׂđ傫���Ȃ������Ƃ������āA����ȍ�����ʂ��A����҂ɔ����Ă���悤�Ȕ��͂́A����܂ł̑���̍�i�ɂ͂Ȃ�������������������̂ƂȂ�܂����B���������Ă��銴��������܂��B�������A����̏ꍇ�́A�V���v���}�e�B�X���Ƃ͈���āA�`���ꂽ��i�̐����ˏo�������ʂƌ�����Ǝv���܂��B���̂��߂��A�}���[���B�`�́u���������`�v���֗~�I�ł���̂ɑ��āA����̍�i�́A�����Ɗ��o�I�ŁA�L����������Ă���Ǝv���܂��B�������ɁA���͔��n�̗]���������āA�����ɐL�тĂ��邩����Ȃ̂ł����āA��ʂߐs�����Ă��܂�����A�������������n�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B���̑����͖͍������̂ł��傤�B�ЂƂ͊G�̋�̓h��ł��B����ȑO�̑���͓h��͖�����Ƃ�������悤�ŁA�x�^�b�ƊG�̋�ʂɂ����Ă����Ƃ��������ł����B�����̂��A���������Ŋw�I�Ƃ͂����܂����A�@�B�I�ŁA�����L�тĕ��ʏ���Ă����O�Ղ��`�ƂȂ邱�Ƃ��d�v�ł������A���̐����̂ɂ́A�Ƃ��ɍH�v�Ƃ����͂�����Ƃ������̂ł͂���܂���ł����B�Ƃ��낪�A���̐�����ʂߐs�����Ă��܂�����A���̐����́����Ŗ��߂�ꂽ��ʂɖ��͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂��B�����ŁA���̕\�ʁA�܂荕���G�̋�̓h��ɑ���p�����ω����܂��B

�u�s�ځi���̂Ђ낪��j�v�i�E���}�j�Ƃ����P�X�T�X�N�̍�i���u�O���i�I�[�r�b�g�j�v�i����}�j�Ƃ����P�X�U�P�N�̍�i�ł́A���œh��s�����ꂽ��ʏ�ɁA�G�̋��y��̂悤�ɐ���グ�āA��������ɂȂ��܂��B���ꂪ��i�^�C�g���ɂ���O���Ƃ������Ƃ��낤�Ƃ����܂��B�܂�A�y�b�^���R�������\�ʂɕω�����낤�Ƃ���̂ł��B����́A�y��Ƃ��낾���łȂ��āA�M�̃X�g���[�N�̕�������𑵂�����A���Y���ނ悤�ɋK���I�ɓh����������肵�āA�\�ʂɗl�X�ȕω������܂�Ă����̂ł��B�������A���Ƃ����F�́A�����̏Ɩ��̌��ɐ�����悤�ɔ�������̂ŁA���˂�����A�e��������肷��̂��悭�킩��܂��B���̕ω����A��i���ǂ��Ō��邩�̈ʒu�ɂ���Ĕ����ɕω����Ă���̂ł��B����䂦�A�ꌩ�^�����ʼn����Ȃ��悤�ȉ�ʂ��A����ʒu�⎞�Ԃɂ���Ė����ɕω�����A�L���ȉ\���Ɉ�ꂽ��ʂɂȂ��Ă���̂ł��B����܂ł̍�i�́A�`���l�����������ėV��ł��܂������A���̍�i�́A����҂��������邱�Ƃł����Ԃ��Ƃ��ł����i�ɂȂ��Ă��܂��B����́A�}���[���B�`�̋֗~�I�ȍ�i�́A�����̕��������Ǝv���܂��B�܂��A�����̍�i�ł́A����F�ł͂Ȃ��A��ʂ̋��ɂ킸���ȗ]����ʐF���ꂽ����������A����炪���̕����ƃo�����X���Ƃ��Ă��āA���̔��͂���̑������̂悤�ɂ��Ȃ��Ă��܂��B���̌�́u�l�v�Ƃ��u�l�тƁv�Ƃ�����i�ł́A���������]�����Ȃ��Ȃ�A����F�̉�ʂ�����Ă��܂��B

�u�s�ځi���̂Ђ낪��j�v�i�E���}�j�Ƃ����P�X�T�X�N�̍�i���u�O���i�I�[�r�b�g�j�v�i����}�j�Ƃ����P�X�U�P�N�̍�i�ł́A���œh��s�����ꂽ��ʏ�ɁA�G�̋��y��̂悤�ɐ���グ�āA��������ɂȂ��܂��B���ꂪ��i�^�C�g���ɂ���O���Ƃ������Ƃ��낤�Ƃ����܂��B�܂�A�y�b�^���R�������\�ʂɕω�����낤�Ƃ���̂ł��B����́A�y��Ƃ��낾���łȂ��āA�M�̃X�g���[�N�̕�������𑵂�����A���Y���ނ悤�ɋK���I�ɓh����������肵�āA�\�ʂɗl�X�ȕω������܂�Ă����̂ł��B�������A���Ƃ����F�́A�����̏Ɩ��̌��ɐ�����悤�ɔ�������̂ŁA���˂�����A�e��������肷��̂��悭�킩��܂��B���̕ω����A��i���ǂ��Ō��邩�̈ʒu�ɂ���Ĕ����ɕω����Ă���̂ł��B����䂦�A�ꌩ�^�����ʼn����Ȃ��悤�ȉ�ʂ��A����ʒu�⎞�Ԃɂ���Ė����ɕω�����A�L���ȉ\���Ɉ�ꂽ��ʂɂȂ��Ă���̂ł��B����܂ł̍�i�́A�`���l�����������ėV��ł��܂������A���̍�i�́A����҂��������邱�Ƃł����Ԃ��Ƃ��ł����i�ɂȂ��Ă��܂��B����́A�}���[���B�`�̋֗~�I�ȍ�i�́A�����̕��������Ǝv���܂��B�܂��A�����̍�i�ł́A����F�ł͂Ȃ��A��ʂ̋��ɂ킸���ȗ]����ʐF���ꂽ����������A����炪���̕����ƃo�����X���Ƃ��Ă��āA���̔��͂���̑������̂悤�ɂ��Ȃ��Ă��܂��B���̌�́u�l�v�Ƃ��u�l�тƁv�Ƃ�����i�ł́A���������]�����Ȃ��Ȃ�A����F�̉�ʂ�����Ă��܂��B

���䐳���́u�l�v

�����œW������Ă���̂́A�u���v����i���o����̍�i�ł��B����܂ł́u��v�ł��u�V�g�Ɛ���q�v�ł��l���ނɂ�����i��W�����Ă��āA�����ł��l���ނɂ�����i��W�����Ă��܂��B�������A���䂪�u���v�̊G����o�āA�`������ώ������Ă��܂����̂ŁA��i�̈�ۂ��A����ɔ����ĕω����Ă��܂����B���̕ω��̒��ł����Ƃ��ڗ��̂��A���ł��B����ȑO�̐��͎��R�ɓ�������Ă��܂������A�����̂��ω����邱�Ƃ͂���܂���ł����B�}�`�̐��̂悤�ɁA�}�`��`����i�ŁA���݂���̂͌��ʂƂ��ĕ`���ꂽ�}�`�ŁA�����̂͑��݂��Ȃ��Ɠ����ł����B���̂��߁A�����͓̂��������ō��̐F���ς�炸�A�Ƃɂ����@�B�̂悤�Ɉ�肾�����̂ł��B�Ƃ��낪�A�����̂����Ȏ咣����悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�����œW������Ă���̂́A�u���v����i���o����̍�i�ł��B����܂ł́u��v�ł��u�V�g�Ɛ���q�v�ł��l���ނɂ�����i��W�����Ă��āA�����ł��l���ނɂ�����i��W�����Ă��܂��B�������A���䂪�u���v�̊G����o�āA�`������ώ������Ă��܂����̂ŁA��i�̈�ۂ��A����ɔ����ĕω����Ă��܂����B���̕ω��̒��ł����Ƃ��ڗ��̂��A���ł��B����ȑO�̐��͎��R�ɓ�������Ă��܂������A�����̂��ω����邱�Ƃ͂���܂���ł����B�}�`�̐��̂悤�ɁA�}�`��`����i�ŁA���݂���̂͌��ʂƂ��ĕ`���ꂽ�}�`�ŁA�����̂͑��݂��Ȃ��Ɠ����ł����B���̂��߁A�����͓̂��������ō��̐F���ς�炸�A�Ƃɂ����@�B�̂悤�Ɉ�肾�����̂ł��B�Ƃ��낪�A�����̂����Ȏ咣����悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�u�������v�i���}�j�Ƃ����P�X�T�V�N�̍�i�ł��B�u���v����i�Ɠ������̂���̍�i�ł����A��i�^�C�g���ɂȂ��Ă���ʂ�A�����̂��̂�`���Ƃ�����i�ɂȂ��Ă��܂��B�����ł̐��́A�ȑO�̂悤�Ȓ��������L�тāA���˂��ˋ��Ȃ��ē����Ă����̂��A�����ł͒Z���Ȃ��Ă��܂��B����Ɣ��ɁA���̑����͑����Ȃ��āA���͂���Ō����Ȃ��A�ʂƂ����Ă������炢�̃M���M���̂Ƃ���ɂȂ��Ă��܂��B����ȏ㑾���Ȃ�����A�ʂƂȂ��ĉ�ʂ�����悤�ɂȂ��āu���v���G�ɂȂ��Ă��܂��ł��傤�B�ނ���A���܂܂Ŕw�i�̖ʂƂ��Ă������ʐF���ꂽ�ʂ̔z�u�ɍ����ʂ���������悤�ɂ�������n�}���Ă���悤�ł��B����ɂ���āA����܂őO�ʂɏo�Ă��������������ނ悤�ɂȂ�A����Ƀo�b �N�ɍT���Ă����ʐF�̖ʂ����ΓI�ɑO�Ɏ�o�����悤�Ȋ����ŁA����҂ɂ́A�ȑO�̍�i�ɔ�ׂăJ���t���Ȉ�ۂ���悤�ɂȂ����Ǝv���܂��B��ʌ������č��ɍ����������ɂ�錋�іڂ̂悤�Ȍ`������܂����A���͂��������ŁA�ނ������̂ڂ�̂悤�Ȑ}�`�͍����������ڗ��قǂŁA���Ƃ͗l�X�ȐF�̏����Ȗʂ��������Ɠ����悤�ɑ��݂��咣���Ă��āA���Ȃ��疜�؋��̂悤�ȉ₩��������܂��B

�N�ɍT���Ă����ʐF�̖ʂ����ΓI�ɑO�Ɏ�o�����悤�Ȋ����ŁA����҂ɂ́A�ȑO�̍�i�ɔ�ׂăJ���t���Ȉ�ۂ���悤�ɂȂ����Ǝv���܂��B��ʌ������č��ɍ����������ɂ�錋�іڂ̂悤�Ȍ`������܂����A���͂��������ŁA�ނ������̂ڂ�̂悤�Ȑ}�`�͍����������ڗ��قǂŁA���Ƃ͗l�X�ȐF�̏����Ȗʂ��������Ɠ����悤�ɑ��݂��咣���Ă��āA���Ȃ��疜�؋��̂悤�ȉ₩��������܂��B

�u��l�v�i�E�}�j�Ƃ����P�W�X�S�N�̍�i�ł��B�W�����̉��̕ǂɁA�u��l�v�Ƃ����薼�ŁA�����T�C�Y�̑傫�ȍ�i���R����ł��܂����B�Q.�Q�~�P.�W�Ƃ����傫�ȍ�i���O����ŁA���ꂼ�ꂪ�������̃o���G�B�V���������ꂼ��Ɏ咣���Ă���悤�ŁA���|����܂����B���̐����݂Ă��邾���Ŋy���������B����܂ł́A���̗V�т͐��������܂��Ƃ����O�ʓI�������̂��A�����̂��ω�����悤�ɂȂ��ē����������ɂ��������A�܂�A���ʓI�ɂȂ����Ǝv���܂��B�܂�A���̈Ӗ����ς���Ă��Ă���Ǝv���܂��B���̓�̍�i�͉摜��\���Ă��܂��A�ȑO���������{�̐����L�тē�������Ă����̂��A���f���Đ��{�̐��ň�̌`������悤�ɂ�����A��{�̐��ɂ����Đ����̂̑������ω������肵�Ă��܂��B���̍�i�ł́A�S�̂Ƃ��Č`���w�}�`�̂悤�ɐ������l�p�`��~�`�̂悤�Ȃ��̂��J����Ă��Ă���B�����Ɏ��R���̕����Ђ낪���āA�Î~���Ă����悤�ȃo�b�N�ɓ��������܂�Ă��Ă���B����Ő��́A���̍�i�łׂ͍����ŁA���̍�i�ɔ�ׂđ����͈��ŗ֊s�����m�ŁA�ȑO�̋@�B�I�Ȑ��ł͂���܂��B�������A���̍�i�ł́A�����A���̕����ɐL�тĂ��������łȂ��A�L�т�������h�炢�ł���悤�Ɍ����܂��B����́A����ɂ���āA�����̂��ӎ��������āA���g�ŁA�ǂ̕����ɐL�т悤�ƔY���畏����Ă���悤�Ɍ����܂��B�܂�Ő������̂悤�ɁA���ɐ��������Ƃ�������I�ȓ������݂邱�Ƃ��ł��܂��B

�����ŁA�G��̓W�����ЂƋx�݂ŁA���̕������ʼn��I�u�W�F�A�����ăA�g���G�̎����̓W���̕���������܂��B����̓p�X���āA�Ō�̓W�����ɓ���܂��B

���䐳���́u���{�v

�Ō�̓W�����͔ӔN�܂ł̍�i�̓W���ł��B�W���ł́A����̐��n���Ɛ�������Ă��܂����B�O�ɁA���J��O�Y�Ƃ̔�r���q�ׂ܂������A���J�삪�ӔN�ɑO�q�����̂悤�Ȓ��ۉ�𐧍삵�Ă����̂ɁA�����悤�Ȃ��Ƃ������Ă��܂��B���ꂪ�A���̓W���^�C�g���ɂ���悤�Ɂu���{�v�Ƃ����v�f���N���[�Y�A�b�v����Ă���Ǝv���܂��B����́A�O�̃R�[�i�[�Ō����A���ɐ������̂悤�Ȑ��������Ƃ��Ă������Ƃ��s�������Ƃ���A�ƌ��Ă��悢�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�Ō�̓W�����͔ӔN�܂ł̍�i�̓W���ł��B�W���ł́A����̐��n���Ɛ�������Ă��܂����B�O�ɁA���J��O�Y�Ƃ̔�r���q�ׂ܂������A���J�삪�ӔN�ɑO�q�����̂悤�Ȓ��ۉ�𐧍삵�Ă����̂ɁA�����悤�Ȃ��Ƃ������Ă��܂��B���ꂪ�A���̓W���^�C�g���ɂ���悤�Ɂu���{�v�Ƃ����v�f���N���[�Y�A�b�v����Ă���Ǝv���܂��B����́A�O�̃R�[�i�[�Ō����A���ɐ������̂悤�Ȑ��������Ƃ��Ă������Ƃ��s�������Ƃ���A�ƌ��Ă��悢�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�u�l�v�i���}�j�Ƃ����P�X�X�Q�N�̍�i�ł��B����̔ӔN�߂��̍�i�ŁA�l��`�����G��Ƃ������A�����́g���h�Ƃ������̏��̂悤�ł��B�������́A���̕M�ŏ����������̐��̂悤�Ɍ����܂��B���ł����n�Ղ̂悤�ȕω���������Ă��܂��B�Ⴆ�A���̑����̕ω��́A�O�̃R�[�i�[�Ō�����i������ɃG�X�J���[�g���Ă��āA�ȑO�̍�i�̂悤�Ȉ�l�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B����͐������̂悤�ȕs��`����������Ă���Ǝv���܂��B�����āA���̗֊s�ɕω����������Ă��܂��B����́A�ȑO�̐��ł͗֊s�͖��m�ŁA�@�B�I�Ƃ�����قLjꗥ�ɂ�����Ă����̂��A�֊s���ڂ₯����A�ł��ڂ��ɂȂ����肵�āA���̕ω����s�K���ŁA�������������̂̕ω������Ă��邾�����y�����B���������ω��͐��̗֊s�����ł͂Ȃ��A�G�̋�̓h��������ŁA���̓����ɂ́A�M�̐Ղ�����オ������A�h�肪�����Ȃ����肵�āA�g�̂悤�ɕ\�ʂ��ω����Ă���B����́B�u���v����i�̍��̕\�ʂōH�v���Ă������Ƃ��A���̐��Ƃ����ʐς̏����������ɏW���ďo�����Ă��܂��B�����ŁA���Ƃ����F�ɂ́A���L�̉�������܂����A����͌���������Ɣ��˂̕ω��ɂ�苭������܂��B����䂦�A�ꌩ�ł́A�P���Ɍ������i�ł����A�����ȕω����s�f�ɑ����@�ׂŔ����ȍ�i�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�u�����l�v�i�E�}�j�Ƃ����P�X�X�W�N�̍ŔӔN�̍�i�����̂悤�Ɍ������i�ł����A�u�l�v�ɔ�ׂă��m�N���[���ɂȂ��āA�ȑf�����A����ɐi��ł��܂����A��ŏq�ׂ��悤�ȍו��̕ω����A�܂�ňӎ����Ă��Ȃ����̂悤�ɁA�����I�Ɍ����Z�ʖ��V�̍�i�ɂȂ��Ă��܂��B

�u�l�v�i���}�j�Ƃ����P�X�X�Q�N�̍�i�ł��B����̔ӔN�߂��̍�i�ŁA�l��`�����G��Ƃ������A�����́g���h�Ƃ������̏��̂悤�ł��B�������́A���̕M�ŏ����������̐��̂悤�Ɍ����܂��B���ł����n�Ղ̂悤�ȕω���������Ă��܂��B�Ⴆ�A���̑����̕ω��́A�O�̃R�[�i�[�Ō�����i������ɃG�X�J���[�g���Ă��āA�ȑO�̍�i�̂悤�Ȉ�l�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B����͐������̂悤�ȕs��`����������Ă���Ǝv���܂��B�����āA���̗֊s�ɕω����������Ă��܂��B����́A�ȑO�̐��ł͗֊s�͖��m�ŁA�@�B�I�Ƃ�����قLjꗥ�ɂ�����Ă����̂��A�֊s���ڂ₯����A�ł��ڂ��ɂȂ����肵�āA���̕ω����s�K���ŁA�������������̂̕ω������Ă��邾�����y�����B���������ω��͐��̗֊s�����ł͂Ȃ��A�G�̋�̓h��������ŁA���̓����ɂ́A�M�̐Ղ�����オ������A�h�肪�����Ȃ����肵�āA�g�̂悤�ɕ\�ʂ��ω����Ă���B����́B�u���v����i�̍��̕\�ʂōH�v���Ă������Ƃ��A���̐��Ƃ����ʐς̏����������ɏW���ďo�����Ă��܂��B�����ŁA���Ƃ����F�ɂ́A���L�̉�������܂����A����͌���������Ɣ��˂̕ω��ɂ�苭������܂��B����䂦�A�ꌩ�ł́A�P���Ɍ������i�ł����A�����ȕω����s�f�ɑ����@�ׂŔ����ȍ�i�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�u�����l�v�i�E�}�j�Ƃ����P�X�X�W�N�̍ŔӔN�̍�i�����̂悤�Ɍ������i�ł����A�u�l�v�ɔ�ׂă��m�N���[���ɂȂ��āA�ȑf�����A����ɐi��ł��܂����A��ŏq�ׂ��悤�ȍו��̕ω����A�܂�ňӎ����Ă��Ȃ����̂悤�ɁA�����I�Ɍ����Z�ʖ��V�̍�i�ɂȂ��Ă��܂��B

�u��o���v�i�����}�j�Ƃ����P�X�X�Q�N�̍�i�ł��B������i�ŁA�u�S��_�v�̂悤�ɍq��ʐ^�̂悤�ɓs�s���ォ�猩�Č������̔z�u�𒊏ۓI�ȉ�ʂɂ�����i������܂��B���̍�i�́A����Ɠ����悤�Ȃ���ɂȂ��Ă���ƍ�i�ł���Ǝv���܂��B���s�̌Ù���o���̓����ƒ뉀����猩���̂𒊏ۉ�̂悤�ȉ�ʂɂ��� ��i�ł��B�������A�u�S��_�v�����������`�Ȃǂ̊w�}�`�ɂȂ��āA���̔z�u����i�̒��S�ɂȂ��Ă��܂��B����ɑ��āA���́u��o���v�Ƃ�����i�́A�P�Ɍ������L���̂悤�Ȑ}�`�ɂ��āA���̔z�u�����邩�������y���ނƂ������̂ł͂Ȃ��āA�z�u���̂��̂́u�S��_�v�ɔ�ׂĂ��A�͂邩�ɒP���ŁA���ꂼ��̐}�`���s��`�ŁA���̌`���̂��ʔ����̂ƁA�]���Ƃ́g�ԁh�𖡂키�Ƃ�����i�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�������A���̗]�����ʔ����B�����炭�͎R���̒�̔����ō��ꂽ�g�Ɍ����ĂĂ���̂ł��傤���A�����G�̋��Z���M�̕M�ՂŔg�̂悤�ȒZ���J��Ԃ��̂悤�ɊG�̋��グ�Ă�������Ă���\�ʂ̕ω�������܂��B����ŁA�]�����]���łȂ��Ȃ��āA�t�ɈӖ����肰�Ɍ����Ă���B���̋t�]�ŁA�n�Ɛ}����ւ���悤�ȃ_�C�i�~�b�N�ȓ������A���̈ꌩ�Â��ȉ�ʂɐ���ł���ƌ����܂��B���������Ӗ��ł́A�͎R���̐��E���A���̍�i�̉�ʂɁA�`�͕ς���Ă��邪�G�b�Z���X���l�ߍ��܂�Ă���ƌ����܂��B

��i�ł��B�������A�u�S��_�v�����������`�Ȃǂ̊w�}�`�ɂȂ��āA���̔z�u����i�̒��S�ɂȂ��Ă��܂��B����ɑ��āA���́u��o���v�Ƃ�����i�́A�P�Ɍ������L���̂悤�Ȑ}�`�ɂ��āA���̔z�u�����邩�������y���ނƂ������̂ł͂Ȃ��āA�z�u���̂��̂́u�S��_�v�ɔ�ׂĂ��A�͂邩�ɒP���ŁA���ꂼ��̐}�`���s��`�ŁA���̌`���̂��ʔ����̂ƁA�]���Ƃ́g�ԁh�𖡂키�Ƃ�����i�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�������A���̗]�����ʔ����B�����炭�͎R���̒�̔����ō��ꂽ�g�Ɍ����ĂĂ���̂ł��傤���A�����G�̋��Z���M�̕M�ՂŔg�̂悤�ȒZ���J��Ԃ��̂悤�ɊG�̋��グ�Ă�������Ă���\�ʂ̕ω�������܂��B����ŁA�]�����]���łȂ��Ȃ��āA�t�ɈӖ����肰�Ɍ����Ă���B���̋t�]�ŁA�n�Ɛ}����ւ���悤�ȃ_�C�i�~�b�N�ȓ������A���̈ꌩ�Â��ȉ�ʂɐ���ł���ƌ����܂��B���������Ӗ��ł́A�͎R���̐��E���A���̍�i�̉�ʂɁA�`�͕ς���Ă��邪�G�b�Z���X���l�ߍ��܂�Ă���ƌ����܂��B

�������Ă����ƁA����̍�i�Ƃ����̂́A�O�ꂵ�ĕ\�w�I�ŁA����Ƃ������o�̂����тɓO���Ă���Ǝv���܂��B���ꂾ���炱���A�����ǂ̂悤�ɕ`����Ă��邩�Ƃ������Ƃ����t�ɂ���ƁA���ꂪ�A���̐l����i���A�ǂ̂悤�Ɍ��Ă��邩�𖾂炩�ɂ��Ă��܂��B���̂悤�ɁA��i���������z��Ԃ��Ă���l�ԂɂƂ��ẮA���z���������Ƃɂ���āA���̊��o�⊴���̒ꂪ�m��Ă��܂����낵����i�ł���Ǝv���܂��B����̍�i���`�e���Ō��ƁA����͍�i����̓����ɂȂ�̂ŁA�����������z�́A���͍�i�������ƌ��Ă��Ȃ��̂��A�����ɕ������Ă��܂��B

�ʂ��Ă��܂��B�����A���J��̏ꍇ�́A������肾���ʂ����w�I�ɂ�������Ă����肷��悤�ȁA�����̂Ƃ������́A�������肾�����̂Ɏ�Ⴊ�u����Ă�����A�O�q�����̂悤�ɐ����̂�ω�����������ɌX�����肵�āA������i�Ƃ��Ĉ����Ă���Ƃ��낪����Ǝv���܂��B����ɑ��āA����̏ꍇ�́A��ʍ\���̓V���v�����ɂƂǂ܂��Ă��đ��w�I�̂悤�ȕ��G�ɂȂ�X���͂���܂���B���́A���ł��邱�Ƃ�����炸�A���ꂪ�s�K���Ɉ�����Ă����ʔ����A����ɔ����āA���ȊO�̐F���h��ꂽ�`���A���̐��Ɩ��W�ɉ�ʂɔz�u�����A�A�i�[�L�[�ȂƂ���ɖʔ���������Ǝv���܂��B���́u���N�v�Ƃ�����i�ł��A�������Ƃ͕ʂɁA�≩�F�̎l�p�`�����Ƃ͕ʁX�ɔ����n�̏�ɂ���̂��A�s�v�c�ł������A����Ƃ����l�̃Z���X�̗ǂ��ł��傤���B�Ɠ��̐F�����Ƃ������A���ƍ������������炠�����ł��낤�ْ�����a�炰�Ă���Ǝv���܂��B�ْ��̕��U�Ƃ������A���ꂪ�V�т̗v�f�������Ă���Ǝv���܂��B

�ʂ��Ă��܂��B�����A���J��̏ꍇ�́A������肾���ʂ����w�I�ɂ�������Ă����肷��悤�ȁA�����̂Ƃ������́A�������肾�����̂Ɏ�Ⴊ�u����Ă�����A�O�q�����̂悤�ɐ����̂�ω�����������ɌX�����肵�āA������i�Ƃ��Ĉ����Ă���Ƃ��낪����Ǝv���܂��B����ɑ��āA����̏ꍇ�́A��ʍ\���̓V���v�����ɂƂǂ܂��Ă��đ��w�I�̂悤�ȕ��G�ɂȂ�X���͂���܂���B���́A���ł��邱�Ƃ�����炸�A���ꂪ�s�K���Ɉ�����Ă����ʔ����A����ɔ����āA���ȊO�̐F���h��ꂽ�`���A���̐��Ɩ��W�ɉ�ʂɔz�u�����A�A�i�[�L�[�ȂƂ���ɖʔ���������Ǝv���܂��B���́u���N�v�Ƃ�����i�ł��A�������Ƃ͕ʂɁA�≩�F�̎l�p�`�����Ƃ͕ʁX�ɔ����n�̏�ɂ���̂��A�s�v�c�ł������A����Ƃ����l�̃Z���X�̗ǂ��ł��傤���B�Ɠ��̐F�����Ƃ������A���ƍ������������炠�����ł��낤�ْ�����a�炰�Ă���Ǝv���܂��B�ْ��̕��U�Ƃ������A���ꂪ�V�т̗v�f�������Ă���Ǝv���܂��B