2019年2月16日(土)横浜美術館

横浜は普段の私の生活圏からは少し離れているし、さらにこの美術館は地理に慣れていない者には横浜駅からは行き難く感じられるため、なかなか行く機会がない。以前にも駒井哲郎の回顧展なども、行きたかったが機会を逃してしまった。それに、この美術館は外観の立派さを優先しているのか、私のような利用者には不親切な建物で、およそ作品鑑賞するのに意地悪を心掛けているかと思わせるような建てつけになっているので、積極的に無理をしてでも行こうとすることがないこともある。無理して行って、箸にも棒にもかからないようなおそまつなプーシキン美術館展のようなものに当たってしまった苦い経験もあった。今回は、イサム・ノグチには関心も興味もないが、長谷川三郎という人はよく知らないものの、見る機会がなく、興味だけはあった。この日、海外出張が終わって、羽田空港に比較的早い時刻にもどれたので、そこからは比較的近いと思って、少しまわり道して寄って見ることにした。土曜日で天気の良い午後、みなとみらいという場所らしく、家族連れなどで賑やかだったようだが、美術館は空いていた。静かな、というより閑散に近い展示環境。出張帰りの疲れもあって時間をかけてゆっくり見てまわる余裕は持てなかったが、最低限、見るものは見ることができたという感想だ。

横浜は普段の私の生活圏からは少し離れているし、さらにこの美術館は地理に慣れていない者には横浜駅からは行き難く感じられるため、なかなか行く機会がない。以前にも駒井哲郎の回顧展なども、行きたかったが機会を逃してしまった。それに、この美術館は外観の立派さを優先しているのか、私のような利用者には不親切な建物で、およそ作品鑑賞するのに意地悪を心掛けているかと思わせるような建てつけになっているので、積極的に無理をしてでも行こうとすることがないこともある。無理して行って、箸にも棒にもかからないようなおそまつなプーシキン美術館展のようなものに当たってしまった苦い経験もあった。今回は、イサム・ノグチには関心も興味もないが、長谷川三郎という人はよく知らないものの、見る機会がなく、興味だけはあった。この日、海外出張が終わって、羽田空港に比較的早い時刻にもどれたので、そこからは比較的近いと思って、少しまわり道して寄って見ることにした。土曜日で天気の良い午後、みなとみらいという場所らしく、家族連れなどで賑やかだったようだが、美術館は空いていた。静かな、というより閑散に近い展示環境。出張帰りの疲れもあって時間をかけてゆっくり見てまわる余裕は持てなかったが、最低限、見るものは見ることができたという感想だ。

まず、二人の紹介を兼ねて主催者のあいさつを引用します。“この展覧会は、戦後間もない占領下の東京で出会い、強い友情で結ばれたアメリカの彫刻家イサム・ノグチと日本の画家長谷川三郎とが、同じ芸術的理想を求めて共に旅し、研究し、対話し、助け合い、それぞれに新たな創造世界を切り拓いていった過程をたどります。1946年ニューヨーク近代美術館で米国を代表する14人の新進芸術家のひとりに選ばれたイサム・ノグチは、彫刻が人々の生活に根付き、社会で重要な役割を担っていた時代の遺構を求めて地球を一周する旅に出、1950 年5月に最終目的地の日本に到着しました。長谷川三郎は1936年から抽象絵画を手掛け、欧米モダニズムの潮流や日本と東洋の美術史、思想に通じ、美術における登用と西洋の問題に取り組みながら、将来の日本美術の採るべき道を見定めようとしていました。ノグチと長谷川はすぐに意気投合し<、共に古い文化遺産を関西に訪ね、仏教学者久松真一ら知識人と面談しました。庭園、建築、水墨画、書、茶道、埴輪、土偶、銅鐸、陶芸、俳句、禅、道教、それらの日本と東洋の古い文化遺産の中に、時代や文化、言語の違いを超えて人に語りかける「生きている」本質を見出し、それを新たな創造の糧とした点で、ノグチと長谷川の姿勢は一致していました。本展は、ふたりの1950年代を中心に、ノグチでは、魯山人の釜場で焼いた陶の作品。1950年代に始めた《あかり》、広島の原爆犠牲者メモリアルのマケットなど、日本で制作された多方面にわたる作品の他、長谷川との対話で深化した日本の美と東洋思想の理解を反映した、鋳鉄、石、バルサ材、アルミ板の作品群など約50点が展示されます。長谷川三郎の作品では、《蝶の軌跡》をはじめとする戦前の抽象絵画、実験的な写真作品、ノグチとの出会いを経て生まれた《桂》も《狂詩曲漁村》など版木や拓刷による大型作品、日本で紹介される機会のなかった1954/55年の渡米以降の墨にわる作品などよる作品など約70点が出品されます。70年前にノグチと長谷川が取り組んだ、地

年5月に最終目的地の日本に到着しました。長谷川三郎は1936年から抽象絵画を手掛け、欧米モダニズムの潮流や日本と東洋の美術史、思想に通じ、美術における登用と西洋の問題に取り組みながら、将来の日本美術の採るべき道を見定めようとしていました。ノグチと長谷川はすぐに意気投合し<、共に古い文化遺産を関西に訪ね、仏教学者久松真一ら知識人と面談しました。庭園、建築、水墨画、書、茶道、埴輪、土偶、銅鐸、陶芸、俳句、禅、道教、それらの日本と東洋の古い文化遺産の中に、時代や文化、言語の違いを超えて人に語りかける「生きている」本質を見出し、それを新たな創造の糧とした点で、ノグチと長谷川の姿勢は一致していました。本展は、ふたりの1950年代を中心に、ノグチでは、魯山人の釜場で焼いた陶の作品。1950年代に始めた《あかり》、広島の原爆犠牲者メモリアルのマケットなど、日本で制作された多方面にわたる作品の他、長谷川との対話で深化した日本の美と東洋思想の理解を反映した、鋳鉄、石、バルサ材、アルミ板の作品群など約50点が展示されます。長谷川三郎の作品では、《蝶の軌跡》をはじめとする戦前の抽象絵画、実験的な写真作品、ノグチとの出会いを経て生まれた《桂》も《狂詩曲漁村》など版木や拓刷による大型作品、日本で紹介される機会のなかった1954/55年の渡米以降の墨にわる作品などよる作品など約70点が出品されます。70年前にノグチと長谷川が取り組んだ、地 域固有の伝統と外来の影響とり、世界規模の交流と文化の独自性とのバランスをいかに実現するかという課題は、グローバル化が進展する今日の私たちにとってより一層切実になっています。本展の作品群に結実した彼らの理想主義的芸術ビジョンは、多くの示唆を与えてくれるに違いありません。”長くなりましたが、私は二人のうち、シサム・ノグチに興味がないので、二人の交流とか、あいさつの最後のあたりのことは考えるつもりもないので、このことは無視して、主に長谷川三郎の作品について見ていきたいと思います。

域固有の伝統と外来の影響とり、世界規模の交流と文化の独自性とのバランスをいかに実現するかという課題は、グローバル化が進展する今日の私たちにとってより一層切実になっています。本展の作品群に結実した彼らの理想主義的芸術ビジョンは、多くの示唆を与えてくれるに違いありません。”長くなりましたが、私は二人のうち、シサム・ノグチに興味がないので、二人の交流とか、あいさつの最後のあたりのことは考えるつもりもないので、このことは無視して、主に長谷川三郎の作品について見ていきたいと思います。

展示室に入ってすぐ目に入る。主催者のあいさつと並ぶように展示されていたのが、「無題」(右図)という1954年の作品です。書とも水墨画とも抽象画ともとれるような作品。抽象画としてはミロを想わせるところがあるような気もするが、ミロのような色彩に惹き付けられるところや、躍動感のようなものはなくて、ある種の融通無碍というのか、とはいえそこに静かな落ち着きのようなものが感じられるものです。最近読んだ、『抽象の力』という本の中で著者の岡崎乾二郎という人は、長谷川の作品の特徴を次のように概括していました。

・作品空間は、画面の物理的フレームや展示空間のフレームによって規定されない。大きさは可変的で伸縮自在である。

・作品内に、それぞれ可変的でありつつ同一性を維持する自律的構造(=自律的な空間、時間秩序)を持つ複数の形態が同時に存在する。

・それぞれの空間構造として自律した形態と形態の間は軽量化=確定できない。したがって、それを位置を確定もできない。これは日本語における「間」、さらに抽象化されて「無」という概念に翻訳され説明される。

最初のコーナーは、1930年代の長谷川が東京帝国大で美術史を学んだ後、滞欧もした戦前作品が並びます。「朱」(左上図)という1936年の作品です。斜めにズレて重なった二つの長方形(一つは黒い線ともう一つは赤い線で縁取られている)のまわりに輪ゴムのような不定形の輪がばら撒かれたように散りばめられ、絵の具を塗った靴底によってつけられた足跡のような不定形な横線が引かれた楕円状のものがランダムに画面上に描かれています。つまり、二つの長方形のフレームが重層的に画面にあるものの、それらを無視するように不定形に輪や足跡が、まるでフレームなど気にしないで歩き回った後のように散りばめられている。しかも輪と足跡は、それなりにそれぞれに同一性のようなものがある、つまり、それぞれが動き回った軌跡のように見えて、そこにそれぞれの形態が自律しているようなところがあります。

最初のコーナーは、1930年代の長谷川が東京帝国大で美術史を学んだ後、滞欧もした戦前作品が並びます。「朱」(左上図)という1936年の作品です。斜めにズレて重なった二つの長方形(一つは黒い線ともう一つは赤い線で縁取られている)のまわりに輪ゴムのような不定形の輪がばら撒かれたように散りばめられ、絵の具を塗った靴底によってつけられた足跡のような不定形な横線が引かれた楕円状のものがランダムに画面上に描かれています。つまり、二つの長方形のフレームが重層的に画面にあるものの、それらを無視するように不定形に輪や足跡が、まるでフレームなど気にしないで歩き回った後のように散りばめられている。しかも輪と足跡は、それなりにそれぞれに同一性のようなものがある、つまり、それぞれが動き回った軌跡のように見えて、そこにそれぞれの形態が自律しているようなところがあります。

「蝶の軌跡」(右図左)という1937年の作品は、漂う形象の間を線が伸びているミロの抽象画(右図右)を想わせる作品ですが、「朱」のスケールをより大きくなって、内容はより複雑になって、さらにリズムが生まれています。しかし、この作品 のくねくね伸びる線はミロのようなか細い線ではなく、曲線だったり、節目をつくって屈曲していたり、様々なパターンです。それは、タイトルが示すとおりに蝶や昆虫が活動する軌跡を線で示しているような生き生きと躍動するところがあります。その線が長方形で囲われた不定形のアメーバのような形象の上を、ミロの線は形象の間を縫うように伸びていますが、この作品では、その形象とは違う平面にあるかのように、その間を縫ったり、形象を横断したりしています。その長方形の囲いも常に伸縮したり、歪んだり折れ曲がったりする動きがあります。そして、その形象も線もドットのような点が並んでいる面の上で動いている。その面にも赤い染みのような形が拡がっているように見えます。つまり、幾つかの異なる平面、次元とか位相といった方がいいかもしれませんが、それらの次元で線や形が、そのかたちを変えながら、それぞれに動いている。それが、相互に折り重なっている。

のくねくね伸びる線はミロのようなか細い線ではなく、曲線だったり、節目をつくって屈曲していたり、様々なパターンです。それは、タイトルが示すとおりに蝶や昆虫が活動する軌跡を線で示しているような生き生きと躍動するところがあります。その線が長方形で囲われた不定形のアメーバのような形象の上を、ミロの線は形象の間を縫うように伸びていますが、この作品では、その形象とは違う平面にあるかのように、その間を縫ったり、形象を横断したりしています。その長方形の囲いも常に伸縮したり、歪んだり折れ曲がったりする動きがあります。そして、その形象も線もドットのような点が並んでいる面の上で動いている。その面にも赤い染みのような形が拡がっているように見えます。つまり、幾つかの異なる平面、次元とか位相といった方がいいかもしれませんが、それらの次元で線や形が、そのかたちを変えながら、それぞれに動いている。それが、相互に折り重なっている。

長谷川は絵画だけにとどまらず、写真やコラージュの作品も残していますが、同じような姿勢が表われていると思います。「室内」(左図)という写真の作品です。畳の上にくしゃくしゃに丸められた新聞紙が転がっているという、言葉にすれば何の変哲もないと思われてしまいます。しかし、黒い縁で仕切られ、一方向に秩序正しく並んでいる畳の目は、まるでモンドリアンの幾何学的な抽象画のような平面です。そこに丸められた新聞という幾何学的な秩序とは異質な、つまり次元を異にするものが不意に投げ込まれて、安定していた秩序が動き始める、同時に異なる次元が出現する。この写真は、長谷川の不定形に動く、多層的な空間が、観念の上でつくられて作為的にキャンバスに描かれて造られるのではなく て、日常的に、身の回りに転がっているものであるということ、おそらく、それが長谷川の作品世界なのだろうと思います。それは、モンドリアンのような、観念的というのが、事物を見ていて、そこから形象という、色々と考えながら余計と思われるものを取り除いていって純粋なものを抽象するものではなくて、実際に手触りのある物体というのでしょうか実在しているものとしてある。それが作品と結びついている。

て、日常的に、身の回りに転がっているものであるということ、おそらく、それが長谷川の作品世界なのだろうと思います。それは、モンドリアンのような、観念的というのが、事物を見ていて、そこから形象という、色々と考えながら余計と思われるものを取り除いていって純粋なものを抽象するものではなくて、実際に手触りのある物体というのでしょうか実在しているものとしてある。それが作品と結びついている。

シリーズものということなのでしょうか、「郷土誌」というタイトルで数枚の写真が展示されていましたが、シダの葉、砂、網などが切り取られるように写しとられた画面は、まるで抽象画のように見えました。

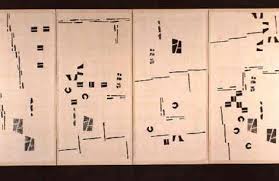

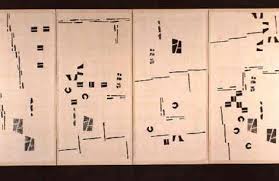

展示室が変わって、次のコーナーは戦後になってイサム・ノグチが来日して出会ったことを契機に、その当時に製作された作品です。二人は意気投合し、日本美の本質を見極めるべく関西をはじめとて日本を旅して、古い美と出あうことにより独自の表現を生み出していく、というような説明がされていました。「交響詩霽日」(右下図)という四曲の屏風に仕立 てられた作品です。まるで日本画のような体裁で、そういう日本的なシブいとか幽玄と言いたい雰囲気があります。説明にあったような古い日本に美に出会ったというストーリーを聞くとなおさら、そういう感じがしてきます。かまぼこ板を版画の版木のように彫って、それを画面にスタンプを押していくように、ランダムに押していって、画面を構成していくという手法で、マルチブロックという呼ばれる手法だそうです。その特徴として、例えば画面左のたてに伸びる棒のつながりは数本のたての線のブロックが積み重なるようになっています。そもそも、このような手法をとらずに筆をとって描けば一本にたての線をすうっと引けばできてしまうことです。そんな一筆でできてしまうことを、何個ものブロックを画面に押すことを繰り返しています。それは、一筆の一度の動きを何個ものブロックに分解、解体といった方がいいかもしれません。長谷川ではありませんが、誰だったか“絵画は一本立ての上映だが版画は二本立て”

と言った人がいたそうですが、それは、版画が数本立ての絵画でありうること。すなわち出来上がった版画は見かけの一枚の画面だけてなく複数の異なる版木の重なり、まさに異なる幾つもの絵の重なりとしてあるということを意味していると思います。ということは版画というものは、おしなべてそういうものなのだろうけれど、江戸時代の浮世絵版画からずっと版画はつくられてきましたが、長谷川はそういう版画の性格を意識して、それを敢えてあからさまに露呈させるようにしたのではないか。それが一本の線の解体ということにも表われている。ここでは線を例としましたが。ブロックを重ねることで形成された形もそうだと思います。それは、前のコーナーで見た初期の抽象画の作品が、異なる次元を重ねるようにして多層的に画面に表わしていたのを、それがズレとして目だっていたのを、こごては自然に見えてしまうように洗練させた、と思います。しかも、線を作っているブロックで押されたひとつひとつ棒は、それがつながって一本の線となってしまえば、それぞれの棒としては存在する意味は、そもそもなくなってしまう。そういう矛盾を内包している。それが、この作品の一見、モノクロームで、白地の部分が多くを占めて静けさの印象を与えるものの、どこか緊張感を孕んでいるように見えるのは、そういうためなのかもしれません。

てられた作品です。まるで日本画のような体裁で、そういう日本的なシブいとか幽玄と言いたい雰囲気があります。説明にあったような古い日本に美に出会ったというストーリーを聞くとなおさら、そういう感じがしてきます。かまぼこ板を版画の版木のように彫って、それを画面にスタンプを押していくように、ランダムに押していって、画面を構成していくという手法で、マルチブロックという呼ばれる手法だそうです。その特徴として、例えば画面左のたてに伸びる棒のつながりは数本のたての線のブロックが積み重なるようになっています。そもそも、このような手法をとらずに筆をとって描けば一本にたての線をすうっと引けばできてしまうことです。そんな一筆でできてしまうことを、何個ものブロックを画面に押すことを繰り返しています。それは、一筆の一度の動きを何個ものブロックに分解、解体といった方がいいかもしれません。長谷川ではありませんが、誰だったか“絵画は一本立ての上映だが版画は二本立て”

と言った人がいたそうですが、それは、版画が数本立ての絵画でありうること。すなわち出来上がった版画は見かけの一枚の画面だけてなく複数の異なる版木の重なり、まさに異なる幾つもの絵の重なりとしてあるということを意味していると思います。ということは版画というものは、おしなべてそういうものなのだろうけれど、江戸時代の浮世絵版画からずっと版画はつくられてきましたが、長谷川はそういう版画の性格を意識して、それを敢えてあからさまに露呈させるようにしたのではないか。それが一本の線の解体ということにも表われている。ここでは線を例としましたが。ブロックを重ねることで形成された形もそうだと思います。それは、前のコーナーで見た初期の抽象画の作品が、異なる次元を重ねるようにして多層的に画面に表わしていたのを、それがズレとして目だっていたのを、こごては自然に見えてしまうように洗練させた、と思います。しかも、線を作っているブロックで押されたひとつひとつ棒は、それがつながって一本の線となってしまえば、それぞれの棒としては存在する意味は、そもそもなくなってしまう。そういう矛盾を内包している。それが、この作品の一見、モノクロームで、白地の部分が多くを占めて静けさの印象を与えるものの、どこか緊張感を孕んでいるように見えるのは、そういうためなのかもしれません。

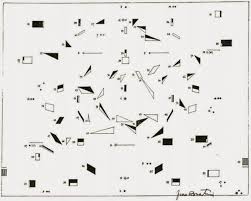

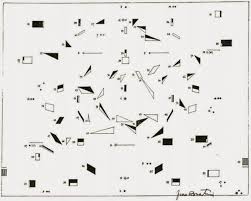

「環境」(左図左中)という作品は、「交響詩霽日」と同じようにマルチブロックの手法で制作した作品。「交響詩霽日」が屏風だったのに対して、掛け軸の体裁をとっています。その体裁なのですが、四曲の屏風という形は折り紙のように立体となって、よっつの面がずれながら不定形の立体、つまり三次元を作ります。全体として、ニ次元の平面にとどまらない存在のあり方をしています。ところが、この「環境」は体裁は純然たる二次元の平面に終始している。それは反面として、物質の存在にこだわらない。お分かりいただきにくいかもしれません。この画面を見ていると、例えば、現代音楽(こういうのは死語になっているのかもしれませんが)のジョン・ケージの図形楽譜(左図右)とか竜安寺の石庭(左図左)とかに似ている印象を持ちます。それは、マルチブロックの版木といった物質を押して表われた形が、つみかさねるように連続して押されると、その物質には存在しない別の次元で意味を持ち始めることと関係があるのかもしれません。楽譜もそれ自体の存在とは別の音楽という異次元の存在となって現われるものですし、石庭は石とか砂という存在とは別の意味があらわれてくる、それぞれが抽象的であって、そこに静寂さが漂っている。音楽に静寂というのも矛盾していますが、ジョン・ケージの作品を聞いてみると、なぜか静寂さの印象を受けるのです、実際に。私には、「交響詩霽日」を、もっと突き詰めて純粋にしたのが「環境」ではないかと思えてきます。一本の線を筆で引くというのはどんなに細心の注意を払っても、筆の勢いとか絵の具の滲みやかすれなどの意図せぬ要素、アクシデントが加わります。それは反面では即興性ということにもつながります。これに対して、マルチブロックで線を引くということを解体してしまうと、版木を押すということは筆を使うことよりもアクシデントの要素を抑えることができます。したがって、画面に表われた棒のつながりは、計画した構成の通りに出来上がる可能性が高いものとなります。それだけ、頭で考えた、つまり抽象的なものにより近い。ちょっとデジタルの画像にも通じるようなものです。

「環境」(左図左中)という作品は、「交響詩霽日」と同じようにマルチブロックの手法で制作した作品。「交響詩霽日」が屏風だったのに対して、掛け軸の体裁をとっています。その体裁なのですが、四曲の屏風という形は折り紙のように立体となって、よっつの面がずれながら不定形の立体、つまり三次元を作ります。全体として、ニ次元の平面にとどまらない存在のあり方をしています。ところが、この「環境」は体裁は純然たる二次元の平面に終始している。それは反面として、物質の存在にこだわらない。お分かりいただきにくいかもしれません。この画面を見ていると、例えば、現代音楽(こういうのは死語になっているのかもしれませんが)のジョン・ケージの図形楽譜(左図右)とか竜安寺の石庭(左図左)とかに似ている印象を持ちます。それは、マルチブロックの版木といった物質を押して表われた形が、つみかさねるように連続して押されると、その物質には存在しない別の次元で意味を持ち始めることと関係があるのかもしれません。楽譜もそれ自体の存在とは別の音楽という異次元の存在となって現われるものですし、石庭は石とか砂という存在とは別の意味があらわれてくる、それぞれが抽象的であって、そこに静寂さが漂っている。音楽に静寂というのも矛盾していますが、ジョン・ケージの作品を聞いてみると、なぜか静寂さの印象を受けるのです、実際に。私には、「交響詩霽日」を、もっと突き詰めて純粋にしたのが「環境」ではないかと思えてきます。一本の線を筆で引くというのはどんなに細心の注意を払っても、筆の勢いとか絵の具の滲みやかすれなどの意図せぬ要素、アクシデントが加わります。それは反面では即興性ということにもつながります。これに対して、マルチブロックで線を引くということを解体してしまうと、版木を押すということは筆を使うことよりもアクシデントの要素を抑えることができます。したがって、画面に表われた棒のつながりは、計画した構成の通りに出来上がる可能性が高いものとなります。それだけ、頭で考えた、つまり抽象的なものにより近い。ちょっとデジタルの画像にも通じるようなものです。

「自然」(右図)という二曲の屏風です。かまぼこ板の版木を組み合わせたものではなくて、切り株や木片の地肌を直接紙に写し取る拓刷りという技法が用いられているといいます。“抽象的なフォルムが絶妙な余白をもって配されており、西洋的な抽象性と、東洋の伝統的な技法や空間感覚をみごとに融合させた作品”ということですが、まるでコラージュのようとも言えます。ここでの切り株や木片は、それぞれひとつの次元をもっていて、それが画面に転写されると、意味づけが転換し、それが他の転写と重ね合わされて、累積され、異なる次元が画面上で表われているそういうものが混在し、ひとつの秩序を形作っているのが自然だといわれれば、慥かにこの作品は自然を表わしているのかもしれない。私には、ここまで見てきてた長谷川の作品というのは、このように異なる次元をひとつの画面に詰め込んで、その異質なままを提出する、そういう作品として見ることができるものでした。音楽でいうと対位法的なもので、まるでバッハの「音楽の捧げもの」のような対位法の技法で、テーマが反転したり、鏡像になったりともともとの形はそのままで意味が転換されたり、組みあわせることによって違って聞こえる、そういうテクニックを駆使したもの。それを平面という限られた空間で様々に試みている。そういう作品なのに、結果として見えてきたのはシンプルな画面に仕上がっている、というものでした。それゆえ、この展覧会で、ここまでの展示がもっとも興味深かった。この後、長谷川の作品は書と見紛うようなものに変貌していきます。それは、私には画面での異なる次元の併存ということを失わせてしまったように見えて、作品に対する興味が薄れてゆきました。

「自然」(右図)という二曲の屏風です。かまぼこ板の版木を組み合わせたものではなくて、切り株や木片の地肌を直接紙に写し取る拓刷りという技法が用いられているといいます。“抽象的なフォルムが絶妙な余白をもって配されており、西洋的な抽象性と、東洋の伝統的な技法や空間感覚をみごとに融合させた作品”ということですが、まるでコラージュのようとも言えます。ここでの切り株や木片は、それぞれひとつの次元をもっていて、それが画面に転写されると、意味づけが転換し、それが他の転写と重ね合わされて、累積され、異なる次元が画面上で表われているそういうものが混在し、ひとつの秩序を形作っているのが自然だといわれれば、慥かにこの作品は自然を表わしているのかもしれない。私には、ここまで見てきてた長谷川の作品というのは、このように異なる次元をひとつの画面に詰め込んで、その異質なままを提出する、そういう作品として見ることができるものでした。音楽でいうと対位法的なもので、まるでバッハの「音楽の捧げもの」のような対位法の技法で、テーマが反転したり、鏡像になったりともともとの形はそのままで意味が転換されたり、組みあわせることによって違って聞こえる、そういうテクニックを駆使したもの。それを平面という限られた空間で様々に試みている。そういう作品なのに、結果として見えてきたのはシンプルな画面に仕上がっている、というものでした。それゆえ、この展覧会で、ここまでの展示がもっとも興味深かった。この後、長谷川の作品は書と見紛うようなものに変貌していきます。それは、私には画面での異なる次元の併存ということを失わせてしまったように見えて、作品に対する興味が薄れてゆきました。

また、もう一人の展示者であるイサム・ノグチは世界的に著名な人だということですが、ほとんど見る気も起きないで、まったく印象に残っていません。