|

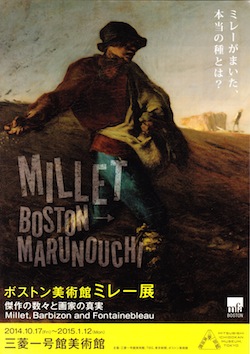

�@ �Q�O�P�S�N�P�P���P�S���i���j�@�O�H�ꍆ�ٔ��p�� �X���ɕ{���s���p�ق́u���a�Q�O�O�N�~���[�W�@�e�������̂����ւ̂܂Ȃ����v��������ۂ������c�邤���ɁA����ǂ͕ʂ̃~���[�W������A������݂�@��Ɍb�܂�܂����B �u���a�Q�O�O�N�~���[�W�@�e�������̂����ւ̂܂Ȃ����v�̍ۂɂ��A�R�炵�܂������A���ɂ́A�W�����E�t�����\���E�~���[���̓W�����E�G���@���b�g�E�~���C�̕�������@����������̂ŁA���N�́A���Ȃ��炿����ƕs�v�c�ȋ@��Ɍb�܂ꂽ�A�Ƃ������Ƃɂ��Ă����܂��傤�B

�g�c���œ����_���̎p��g�߂ȏ�i�A���R�̗l�q���،h�̔O�����߂ĕ`��������W����=�t�����\���E�~���[�́A�ʎ���`���m�����A�ߑ�G��ւ̐��҂Ƃ���Ă��܂��B�~���[�͂P�W�P�S�N�Ƀt�����X�k���E�m���}���f�B�n���̔_���Ő��܂�A�P�W�S�X�N�ɂ̓p���x�O�̃o���r�]�����ɉƑ��ňڏZ�A���ɏW�܂����|�p�Ƃƌ𗬂������Ȃ��琶�U����𑱂��A�P�W�V�T�N�ɖS���Ȃ�܂����B����܂Ŕ��p�̑ΏۂƂ͌��Ȃ���Ȃ������_���̒n���ȓ��X�̉c�݂��A�����Ȍ|�p�ɍ��߂�����I�Ȏ��݂ɂ��A�~���[�͐��m�G��j�ɑ傫�ȑ��Ղ��c���܂����B�����Ď��R�Ɋ��Y���l�X�Ƃ��̋Εׂ����̎^����\���́A���{�l�̐S�̋Ր��ɐG�����̂ł���A�䂪���ł�������Ĉ����ꑱ�����ƂƂȂ�܂����B�~���[�G��̑f�p�������Ȗ��͂́A���[���b�p����{�݂̂Ȃ炸�A�A�����J�ɂ��g�y���Ă��܂��B�P�X���I���A�G��C�s�̂��߂ɓn�����ă~���[�Ɛe�������}�T�`���[�Z�b�c�o�g�̉�Ƃ������A�̋��Ƀ~���[���Љ�����Ƃɒ[���A�{�X�g�����p�ق́A�~���[�̕ꍑ�t�����X�ɂ��䌨����[�������~���[�̍�i�Q���������邱�ƂɂȂ����̂ł��B�h ���̂������ł́A�~���[�Ƃ�����Ƃ͔_���̓����p���i���،h�����߂ĕ`������ƂƂ������������ƌ��������ł���Ǝv���܂��B�u��܂��l�v��u�������l�����̋x���v�u�r�����̖��v�Ƃ���������̓W���Ń{�X�g�����p�ق̂R��~���[�ƌ�����Ƃ�����i�Ȃǂ́A�܂��ɂ��̂悤�Ȃ��̂Ƃ��Č��邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂��B�܂����{�̃~���[�����D����l�X���A�����̍�i�ɉ����A�u�ӏ��v�Ƃ��u����E���v�Ƃ������L���ȍ�i�Ȃǂ���A���̂悤�ȃC���[�W������Ă���l�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �܂��A���̓W����Ƀ{�X�g�����p�قْ̊����Ă��錾�t�̒��Ƀ~���[�ɂ��Ď��̂悤�Ȉ�߂�����܂��B�g�P�W�U�O�N��ȍ~�A�A�����J�ɂ����āA�ނ̍�i�ɂ��Ĕ�]�Ƃ��������т��ј_�������Ƃ�������炩�Ȃ悤�ɁA�~���[�͔��ɒ��ڂ��W�߂Ă����B�~���[�Ɣ_���Ƃ������́A�������ƃL���X�g���̗��z�̋���̊ϓ_����A�����J�l�ɔF������Ă����B���Ƃ��A�ނ̍�i�͎q�ǂ��̖{�̒��ŁA���h�ȕ�炵���̃��f���Ƃ��Čf�ڂ��ꂽ�B�P�W�V�T�N�i�~���[�̖v�N�j�́w�j���[���[�N�E�g���r���[���x���̓����L���ł͎��̂悤�ɐ������Ă��鄟�u�Ō�ɁA�~���[�Ƃ������͐��Ȃ���̂ƂȂ����v�B�h �{���s���p�قł̃~���[�W�Ƃ̑傫�ȈႢ�́A���̂悤�ȃ~���[���߂ɗR��������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�{���s���p�قœW������Ă����ё����ӔN�̕��i��́A�����ł͍ŏ��̎��摜�������ēW������Ă��܂���ł����B����̓{�X�g�����p�ق̃R���N�V�������_���̓����p����̏�i��`������i�Ɍ���Ȃ��d�_��u�������̂ɂȂ��Ă��邩��ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����́A���p�����ْ��̌��t�ɒ��ɂ������g�~���[�Ɣ_���Ƃ������́A�������ƃL���X�g���̗��z�̋���̊ϓ_����A�����J�l�ɔF������Ă����B�h�Ƃ�����߂���A�~���[�̔_����`������i�́A�G��Ƃ��ėD��Ă��āA�l�X�̍D�݂ɉ������̂ł������Ƃ����ȏ�̉����������Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����́A�~���[�̍�i�����邱�Ƃɂ��l�X���G������Ėa�������X�g�[���[�̂悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�~���[�̍�i�����삳�ꂽ�����̃{�X�g���ƒn����l���Ă݂�A�h�i�œ����I�ȃs���[���^���������J��ɂ���Ĕ_�Ƃ��c��ł����n�悾�����Ǝv���܂��B���̂悤�Ȑl�X�ɂƂ��āA�₩�œ��₩�ȓs��ł���p���𗣂�āA�n�����̂Ȃ��Ŕ_���ɏZ�݁A�_�Ƃ̏�i�J�ɕ`���~���[�Ƃ�����Ƃ̎p�́A�����I�ɋ����ł�����́A�����ƌ����Α��h�ł�����̂Ƃ��ĉf�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���́A�~���[�̕`���_�������̐T�܂����A�ΕׂȎp�͔ނ�ɂƂ��ė��z�̎p�Ƃ��Č|�p�Ƃ����ȏ�ɓ����I�Ȃ��̂Ƃ��đ�����ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̗l�ȃ~���[�̑��������炷��A�����i�D�ɕ������l���𗧔h�ɕ`���ё���Ȃǂ́A�ӏ܂̑Ώۂɂ͂��܂�����Ă��Ȃ������Ƃ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����A�~���[�ȊO�ɂ��_����`������Ƃ͂����ɂ�������炸�i�Ⴆ�u�����[�Q���A�R���X�^�u���j�A�~���[�قǂ̎x�����Ȃ������̂́A���̂��߂ł͂Ȃ��̂��Ǝv���܂��B

�T�D�����~���[���_ �U�D�t�H���e�[�k�u���[�̐X �V�D�o���r�]���� �W�D�ƒ�̏�i �X�D�~���[�̈�Y ���̏ꍇ�́A�~���[���_�����i���ނƂ��č�i��`�������Ƃ�A�����ɔނ̍�i������t���Ă��邱�Ƃ͎����Ƃ��Ă���Ƃ͎v���܂����A������ƈႤ�Ƃ����̂������Ȏ����ł��B���ꂩ���̓I�ȍ�i�ɑ����Ă݂čs�������Ǝv���܂��B

�T�D�����~���[���_

�{�X�g�����p�ق̃~���[�̃R���N�V�����̓o���r�]���h�̑�\�I�ȉ�ƂƂ��Ĕ_����_���̏�i��`������ƂƂ��ă~���[��]�����Ă���ł��傤�B�����ł́A�~���[���o���r�]�����Ɉڂ�O�Ƀp���ŏC�s�����A�̋��ɂ������V�F���u�[���̒��ŏё���ƂƂ��āA�ŏ��̍Ȃł���|�[���[�t�E�I�m����ӂ̐l�����𒆐S�ɏё���`���Ă������̍�i���A�u���_�v�Ƃ��ēW�����Ă��܂��B�_�������Ȃ��R�_��������܂���B�����ɂ����A�~���[�̓W����œW������Ă��邩�猩�܂����A�����̍�i����Ƃ̖����āA���̉�Ƃ̍�i�ƈꏏ�ɕ��ׂēW������Ă��āA���̍�i�ɖڂ𗯂߂邩�́A�r���^��ł��B�f�ʂ肵�Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�u�i�e�~���[�v�l�i�|�[���[�k=���B���W�j�[�E�I�m�j�v�i����}�j�Ƃ����ŏ��̍Ȃ�`������i�B�{���s���p�ق́u���a�Q�O�O�N�~���[�W�@�e�������̂����ւ̂܂Ȃ����v�ł́A�ޏ���`�����ё����R�_����܂������A�����Ƃ͎���̈قȂ��i�B���͋C�͈Â��A��ڌ����ɂ���������߂Ă���悤�ȃ|�[�Y�ł��B�{���Ō����R�_�Ƃ͈���ē��Ђ����Ă��邽�߁A�����͈ꕔ���������܂���B�������A���̂��ߔ_�Ƃ̏��[�̂悤�Ȉ�ۂɂȂ��āA�@�ׂł͂��Ȃ����{���Ō����v�l�̏ё��i�E�}�j�Ƃ͈Ⴂ�����܂�����������������̂ɂȂ��Ă��܂��B����͂���ŁA�܂Ƃ܂�����i�ł͂���̂ł����A���̍�i���������o���Ė��͂�����̂ƃs�b�N�A�b�v�ł��邩�Ƃ����ƁA�n���ł���Ƃ��킴��܂���B ����̓~���[�̑ΏۂƂ̋������ɂ��Ƃ��낪�傫���̂�������܂���B���ꂪ�ё����`���Ƃ��ɂ͒��r���[�ɂȂ��Ă��܂��Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B�Ώۂɋ߂Â��̂ł���Ύv������Ƃ�������߂�ꂽ�Z���ȕ\�����Ȃ����̂ł��傤���A�t�ɑΏۂ��痣���̂ł���q�ϓI�Ȏ�������������ۗ�����������ʂ������邽�߂̑����I�ȑ�����{�����Ƃ��ł���ł��傤�B�������A�����ł̃~���[�̕`�����ё��́A���̂ǂ���ł��Ȃ��A�W�X�ƕ`����Ă���悤�Ɍ����܂��B�������{���ɂ͂Ă炢������A���Ƃ����Ĉ����O�ʂɏo���ɂ͒p���������Ƃ����̂ł��傤���A�ǂ��炩�ɓO���邱�Ƃ��ł����A���ʂƂ��đi����Ƃ���̏��Ȃ����ʂƂȂ������̂Ǝv���܂��B

�{���s���p�ق̃~���[�W�ł́A�ё���̒�������ɂ́A���̂��߂̋Z�ʂɌ�����Ƃ������Ƃ��v���܂������A�����ł̓W�����݂Ă��āA���̌����Ƃ��āA������������Ȃ��Ƃ������Ƃ��v���܂����B�����āA���̋������������A�~���[�̓����ł���A��N�̔_����`���ۂɂ̓v���X�ɓ]�����̂ł͂Ȃ����A�Ǝv����̂ł��B����́A���̓W���Ńt�H���e�[�k�u���[�̐X��`�����l�X�ȉ�Ƃ����̍�i������ƁA�Ⴂ���������Ă���Ǝv���܂��B

�U�D�t�H���e�[�k�u���[�̐X

�܂��͑�ƃJ�~�[���E�R���[�̍�i�����čs���܂��傤�B�R���[�͎Ⴂ���ɃC�^���A�ɗ��w���A�ÓT�I�ȊG������n�Ŋw�Ƃ����܂��B�ÓT�I�Ȏ�@�Ō���I�ȑ�ނ�ΏۂƂ��ĕ`�����Ƃ����̂��R���[�̓����ŁA���l�T���X�̒������u���i�E���U�v�Ɠ����|�[�Y�̏�����`�����u�^��̏��v�Ƃ�����i�Ȃǂ́A���̑�\�I�ȗ�ƌ����܂��B���i��ɂ��Ă����̌�Ō��Ă݂�A���̉�Ƃ����ɔ�ׂĖ��邢��ʂŁA�`���I�ȌÓT�̎�@�ł�������Ɩ��m�ȗ֊s�ŕ`����Ă��܂��B����́A�p���̂悤�ȓs��Ő������Ă���l�X�ɂƂ��čx�O�̕��i�����������z�����A�s��l�̕������R�ւ̓�����A���A���Ȏ��R���瘨�������邱�ƂȂ��I�݂ɓZ�ߏグ�Ă���Ƃ����܂��B�Ⴆ�A�u�t�@���e�[�k�u���[�̐X�v�i����}�j�Ƃ�����i�ł��B�T�^�I�ȃt�H���e�[�k�u���[�̕��i�����s��l�C���[�W���ÓT�I�ȍ\���̒��ŁA�X�̎ʎ��I�ȕ`�ʂ��܂����Ă͂߂Ă����Ƃ��������̍�i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�O�i�A���i�A��i�̌X�̗v�f�ɂ��K���I�ɕ������ꂽ�\�}�́A���S���獶�Ɉʒu�����Ɛ������ނ��߂ɒr�ɓ����Ă��鋍���ς�҂̎�����������E�ւƈ������A��ނ���w�i�ւƓ����悤�ɕ`����Ă��܂��B�ς�҂̖ڂ̓W�O�U�O�Ƃ��������̍\�}���������i�ɓ������悤�ɗr�����̖����������܂��邽�߂ɂR���̋���A��Ă��铹��������Ɏ���܂��B�������A����͂͂邩�ɒ��߂�ɗ��܂���̂ŁA�O�i�ɂ���r���͂ގG���Ƒ傫�Ȑ��A���̕��i�̒��ɓ��낤�Ƃ��鎋����W����͂��炫�����Ă���悤�Ɍ����܂��B�����ŏڍׂőN���ȃR���[�̕`����ʂɑ��āA�ς�҂̓R���[���ꎞ�I�ɂ���o������Ԃ��̂������ނ悤�ɒ��߂邾���ł��B����́A�s��痷�s�ňꎞ�I�Ȃɕ��i�߂鎋���ł��B����A�G�t���I�ȕ��i�ƌ����Ă�������������܂���B

�u�X�̒��̒r�v�@�i���}�j�Ƃ�����i�́A�R���[�̕`���悤�Ȗ����Ő������뉀�̂悤�ȕ��i�ł͂Ȃ��A�T���Ƃ����X�ł��B���̐X���ς�҂̖ڑO�ɍL�����Ă��邩�̂悤�ł��B�O�i���������͂ޖX�͐��k�ɕ`�ʂ���A�r�̕\�ʂ̃n�C���C�g��쌴�̑��̌y�₩�ȕM�v���A�X�̉��ւƊς�҂̎�����U���悤�ł��B�Ƃ��Ɏ��̐��k�ŗ͂̓������`�ʂ��œ_�Ƃ�����Ǝv���܂��B�������A���̈���ŁA�r�̂قƂ�ɂ���Ԃ��}���g�̔_���Ƌ��͂܂�ŕ⑫�̂悤�ŁA����قǂ܂łɏ������`����Ă��邱�Ƃ���A�I�}�P�̂悤�Ȃ��̂ł���Ǝv���܂��B

�����ŁA�~���[�̍�i�����̍�i�ɕ����悤�ɂЂ�����ƓW������Ă��܂����B�W������Ă�����i�̓t�H���e�[�k�u���[�̐X��ΏۂƂ������i��Ƃ������́A�t�߂̔_���̎p��`����������Ƃ�����Ǝv���܂��B���ꂾ����A�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��ł��傤���A������Ƃ����̍�i�Ɣ�ׂ�ΏۂƂ̋��������قȂ��Ă���̂ł��B�u�؉A�ɍ���r�����̖��v�i�E���}�j�Ƃ�����i�ł��B��قnj����R �����̏͂́A�������啔�����p�N��܂����B

�V�D�o���r�]����

�O���������Ȃ�܂������A���悢��^�ł��o��ł��B�~���[���o���r�]�����Ŕ_�����i��`������i��֘A�����Ƃ����̍�i�ł��B����ƁA���̌�̉ƒ�̏�i��`������i���A���̓W����̊j�S���Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���܂��B�����炭�{�X�g�����p�ق̃R���N�V�����́A�����ł̓W����i�����C���Ƃ��āA����Ɋ֘A����悤�Ɏ��ӂ̍�i���w������Ă��������ʂƂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��i�����čs���܂��傤�B

�u�r�����̖��v�i���}�j�Ƃ�����i�́A�{�X�g�����p�ق̃~���[�̃R���N�V�����̒��ł��u����܂��l�v�ɗ��Ȃ��~���[�̑�\��ł���Ƃ������Ƃł��B�����ɍ������낵�Ă��鏭���̎p���ނɂ�����i�́A�������œW������Ă����R���[���u������v�i�E��}�j�Ɣ�ׂČ��Ă������������Ǝv���܂��B�����悤�ɑ����ɍ������������ނɂ�����i�ł����A�R���[�̍�i�ł͔w�i�ɑ��ď������ۗ��悤�ɖ��m�ɕ`����Ă��āA�Ί���ׂĂ�����̂́A�ǂ����\��ɂ��܂肪�Ȃ���ꂪ�������A���𗎂Ƃ��č��|���Ă���p���╞�̒����Ȃ��ɂ����ꂽ�悤�ȂƂ��낪���ׂɕ`����Ă��܂��B��������ޏ��̘J���̐h���Ɣ�J��z�����邱�Ƃ��ł���悤�ɕ`����Ă��܂��B���̍�i���ς�҂́A��ʂ̐��k�ȕ`�ʂ���l�X�ȏ��邱�Ƃ��ł��A���̂悤�Ɋώ@���邱�Ƃ��ł���̂ł��B����ɑ��āA�~���[�̍�i�ł͊�̕\��͑�G�c�ōׂ����`�����܂�Ă��܂���B�����Ă���p���̕`�������l���������Ă���Ƃ����p�^�[���̌`�ԂƂ��ĕ`����Ă���悤�ōׂ��ȏ��邱�Ƃ͂ł��܂���B��ʂ��瓾�邱�Ƃ̂ł�����̓R���[�̍�i�ɔ�ׂ�ƌ���ꂽ���̂ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B������A���̍�i���ς�ƁA�R���[�̍�i�̏ꍇ�̂悤�ȋ����������Ċώ@����Ƃ����ԓx�ł͂Ȃ��A��̉����`����Ă���̂��ƁA�����i�ɕ��݊��A�g�����o���ĉ�ʂɓ��荞�����Ƃ���悤�ɓ�����邱�ƂɂȂ�܂��B�������A�~���[�̍�i�ł͏����̓R���[�̍�i�̂悤�ɔw�i����ۗ��������Ă���̂Ɣ��ɔw�i�Ɠ����悤�ȕ`����������Ă���̂Ŕw�i�ɗn������ł���悤�Ȃ̂ł��B����䂦�A���̍�i���ς悤�Ƃ�����̂́A��i�̕��i�̒��ɓ��荞��Ŋς悤�Ƃ��Ȃ��ƁA�Ƃ����ԓx�ɗU����̂ł��B���̂悤�Ȃ��Ƃ���A�~���[�̍�i�ł́A�R���[�̍�i�ɑ���ꍇ�ƁA�ς�҂���i�ɑ��Ēu�����������قȂ��Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B�~���[�̍�i�ł́A�ς�҂���i�Ɉ���߂Â����Ƃ�]�V�Ȃ������̂ł��B���ꂪ���ʓI�ɍ�i�ւ̋������߂����̂ɂ����A�e�����Ƃ�����ړ���U�����̂ƂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�u�������l�����̋x���v�Ƃ�����i�ɂ��āA�v�T���́u�āv�Ɣ�ׂȂ���ςĂ����܂��傤�B���҂̉�ʍ\���̑傫�ȈႢ�́A�v�T���͎�O�̐l���Ɣw��Ŕ_��Ƃɋ��ސl�X�̎p�A�����Ĕw�i�ƎO�̌i�F�ō\������Ă���̂ɑ��āA�~���[�͎�l���ł����l���x�����Ă���l�X�̏W�c�Ɠ�����ʂɊ܂܂�Ă��āA�����w�i�Ɠ�̌i�F�ō\������Ă��邱�Ƃł��B���̌��ʂƂ��A�~���[�̍�i�ł́A��ʂ�˂��������q�ϓI�Ȏ��_����ނ��Ă���悤�ȊO�ς�悵�Ă���悤�Ɏv���܂��B�v�T���ɂ͂��������i���Ȃ��~���[�̍�i�͋�Ԃ̍L����ł͋y�т܂��A��i���ς�҂̎��E���v�T���̍�i�ɔ�ׂċ߂����̂ɂȂ��Ă��܂��B���ꂪ��i�̋�ԂɊς�҂��߂������o�ƂȂ�A����ɂ����Ɠ˂��������q�ϓI�Ȏ����ł͂Ȃ��A�ς�Ҏ��炪��ʂɓ��荞�ނ悤�Ȏ�ϓI�ȗv�f�̊܂����ɂȂ��Ă��Ă���̂ł��B���̈���ŁA���ꂾ���ς�҂̋��������߂������̂Ƃ��Ȃ���A�~���[�̍�i�ł́A��l�����͂��߂Ƃ����l���̕\����ׂ����`�����܂�Ă��܂���B��͂̂���Ƃ��āA�ꉞ�̌`�̗֊s�܂ł͕`����Ă��܂����A�����܂łł��B�������A�l���̕`�����͊ۂ݂�тт��l�`�̂悤�ȃp�^�[�����ɋ߂��`�����ɂȂ��Ă��܂��B���ꂪ�A���ɂ̓~���[�̍�i���ς�Ƃ��Ɍ˘f�킳�����̂ł����B���������A��ʂɋߊ��悤�ɗU���|���Ă����Ȃ���A�̐S�̂Ƃ���ɂ���Ɨ₽���˂��������悤�Ȉ�ۂ����̂ł����B�l���ɋߊ���Ă݂��疳�\��Ō��������������̂ł��B�~���[�ׂ͍������`���Ȃ������̂ł��傤���B����͍ŏ��Ɍ����悤�ȏё����`�����Ƃ��o����̂ł�����A�ł���̂Ɋ����ĕ`���Ȃ������̂ł��B�����ɂ͉��炩�̈Ӑ}���������Ǝv����̂ł��B����̓~���[���g����ׂɕ`�����Ƃ̈Ӗ����l�����Ȃ��Ȃ��Ă������Ƃł��傤���B���̗��R�Ƃ��čl������̂́A�`���ΏۂƂȂ��Ă���_���̊炪���\��ł������Ƃ������ƁA�s��l�̂悤�ȎЌ��Ő����Ă���̂Ƃ������Ĕ_���ɂ͑傰���ȕ\��Ƃ����Z����Ƃ������Ƃ��Ȃ��A�G��ɕ`���悤�Ȗ��m�ȕ\��̕ω��Ƃ������̂�����ꂸ�A�����ĕ`�����Ƃ���Ƃ킴�Ƃ炵���Ȃ��Ă��܂��A�Ƃ������ƁB�܂��A�~���[�̕`����i�͐l�����N���[�Y�A�b�v���Ċ����ׂ� �����A�����ł���Ƃ���A�L���ȁu����܂��l�v(����})�ɑ��錩�����ς���Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B���ɂ́A���̍�i�͉�������Ă���̂�������Ȃ��A�`�Ԃ��͂����肵�Ȃ��A�Â����ڂ��肵���Ȃ��ŌÑネ�[�}�̉~�Փ����̒����̂悤�Ȗ����ȃ|�[�Y�������l�̂�������x�ɂ��������Ȃ������̂ł��B�]���āA���̊G���Ȃ��A�~���[�̑�\��Ƃ���Ă���̂����R�͕�����܂���ł����B����̐����ɂ��A�����̃t�����X�ł̓~���[�̍�i�ɑ��ĉ����Ƃ����]����^����l�X�����������ł����A�������߁A���̍�i�Ȃǂ́A���̓T�^�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����A���������v���܂��B���ꂪ�A���̍�i���P�Ɏ���܂��_���̎p�����������Ƃ��������łȂ��A�����̋��b���������Ă����邱�Ƃ������ďے��I�ȈӖ��������d�˂��Ă���䂦�ɁA�`����Ă���l���̓V���{���b�N�Ɍ�����K�v���������Ƃ������Ƃ��l����ƁA����������Ȃ������̂�������Ȃ��Ƒz�����邱�Ƃ͂ł���悤�ɂȂ�܂����B�Ƃ͂����Ă��A���̍�i�́A���ɂ͂Ƃ��Ă����ς�炸�s���R�ŁA�����`����Ă���̂��s���ȁA�v����ǂ��������̂���������������i�ł��邱�Ƃɕς��͂���܂���B���l�̕`�����ł��u�����l�v�i���}�j�Ƃ�����i�́A���̕`�����䂦�ɐl���Ƀ_�C�i�~�b�N�ȗ͊��������ė͋����Ɠy�n���k���Ƃ������Ƃ����ʂ���Ă���悤�ɂ݂��āA������̕������ɂ͐e���߂��i�ɂȂ��Ă��܂��B �@ �W�D�ƒ�̏�i �~���[�̔_��ƕ��i�Ƌ��ɑ㖼���Ƃ�������̂��A�_�Ƃ̉Ƒ��̏�i��`������i�ł��B�_��Ƃ̕��i�Ɣ�ׂāA�قƂ�ǑS����������q�������S�ƂȂ��ĕ`����A�_��Ƃ̕��i�ȏ�Ɏ����悤�ȍ\�}�ʼn������̍�i���`���ꂽ�Ǝv���܂��B�t�F�����[���Ȃǂ̂P�V���I�̃I�����_�̃u���W�����̎s��������`����������ɒʂ��Ă���Ƃ��낪�����܂��B�\�}�Ƃ��A�݂��F�����Ƃ��A�Â߂̎����Ƃ��A�܂�łP�V���I�̃I�����_�̎s���̎������P�X���I�̃t�����X�̓c�ɂ̔_�Ƃ̎����ɒu���������悤�ɂ������܂��B�����炭�A�����������ɑ���j�[�Y�������Ă����̂ɉ�����悤�ɁA�~���[�͉������`�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�u���a���A�����v�i�E���}�j�Ƃ�����i�B���ɂ��u���a���A�����v�Ƃ���������i���ꏏ�ɓW������Ă��܂����B�{�X�g�����p�ق̃R���N�V�����͂������܂Ƃ߂ď��L���Ă���̂ł��傤�B�~���[�́A���a�����ނɉ��_�������悤�ȍ�i�𐧍삵���̂ł��傤�B���͔��p��i�̒m�����L�x�ł͂Ȃ��̂ŕ�����܂��A������������A�������ߋ��̍�i�̍\�}�̃p�^�[������肭���p���Ă���̂�������܂���B���̂悤�ɁA�~���[�̍�i���݂Ă���ƁA�_�����ʎ��I�ɕ`�����Ƃ����悤�Ȏ�Î҂������ɂ���悤�ȃ~���[�̎p�Ƃ͈قȂ����p�����ɂ͌����Ă��܂��B����́A�_���̎p�����X�ɃX�P�b�`���āA���̒����炠�炽�ȓ`���I�ȕ`�����ɑ����Ȃ��A�V���� ���ۂ̂Ƃ���A�~���[�̍�i�X�ɂ��ẮA�ЂƂ����o���ĒP�Ƃɉ��l�Ƃ��Ӗ��Ƃ����c�_����Ƃ������̂ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���悤�Ɏ��͎v���܂��B�X�̍�i�̓Ɨ��������݊��Ƃ������́A���A�H�Ɛ��i�ɋ߂��Ȃ��Ă���Ƃ����̂ł��傤���B������A�����ł��A�X�̍�i�ɂ��ẮA�~���[�̍�i�̗�Ƃ��ċc�_���邱�ƂɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B����́A�~���[�������悤�ȍ�i��ʎY�����Ƃ������Ƃ�����ł��傤���A�������ʐ��Y�A��ʏ���̑�O�Љ�ɑ��ݓ���悤�Ƃ��Ă����e���ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�~���[�́A�Ƃ肠������ނ����_���ł����A���̓����Ƃ�����̍\���͓s��̘J���҂Ȃǂ̑�O�Љ�ɑ��āA�����̌��Ђł����Ƃ������������ēK��������Ƃł͂Ȃ������̂��A�Ǝ��ɂ͎v���܂��B���ꂪ�A�`���������Ȃ��A�A�����J�ɂ����Ăނ���e���ꂽ�̂́A���̂����������̂ł͂Ȃ����A�Ǝ��ɂ͎v����̂ł��B�p�^�[����ʎY����A�ȗ��̑����`�����́A�����Ȍ|�p�Ƃ������{�������l�Ԃ���́A�ނ���e���݂₷���̂ł͂Ȃ����B����ł��āA�`���I�Ȉ���I�ȉ�ʍ\���́A�����l�X�͈ӎ����Ă��Ȃ��Ă��A��۔h�̂悤�ȉߌ��ȉ�ʂɔ�ׂ�A�l�X�̏펯�͈͓̔��Ō���ۂɊ������N�������Ƃ��Ȃ��A�������A����Ӗ��Ŋi���͈ێ�����Ă���̂ŁA����Ȃ�̃u���C�h�������Ƃ͂ł���B�~���[�̍�i�́A�����������̂Ƃ��Ďe���ꂽ�B����A���Љ�ł���̍��t�����X�ł́A��O�ɛZ�т�悤�ɋ��{����l�X�̖ڂɉf���āA�y�̂��������B���������l�X�́A�]�_�Ƃ��A���������`�Ƃ��Ďc����̂�����l�����ł������̂ŁA���������L�^���]���Ƃ��Ďc�����̂ł͂Ȃ����B���ɂ́A����ȑz�������Ă��܂����B ���������z��������ɏ����������̂́A�~���[�̈�Y�Ƃ��āA�ނ̉e�������Ƃ������̉�Ƃ����̍�i���~���[�Ɣ�ׂČ������Ƃł����B�����āA���ɂ̓~���[�����A���̉�Ƃ����̍�i�̕����e���݂₷�����̂Ɏv�����̂ł��B

�X�D�~���[�̈�Y

���[�[�t�E�C�X���G�����u�ʗ��̑O���v�i����}�j�Ƃ�����i�ł��B�P�~�P�D�Q�T���Ƃ�����^�̉�ʂŁA��e����Ɋ�߂āA�C�Ŏ��v�̑r�ɕ����Ă���B���̎q���͗����ō��荞�݁A��e�̑��ɂ����ꂩ����A���ɂ낤�����̒u���ꂽ�������낤���Č�����ׂ̕������Î����Ă���A�Ƃ�����i�Ƃ������Ƃł��B�����ɂ́A�O���~���[�́u�ҕ��̂��m�Áv�̈Â������[���Â��ƌ��Ƃ̋����R���g���X�g�����I�ȏ�i�����o���Ă��܂��B�܂�Ń����v�����g�̂悤�Ȍ��Ɖe�̑Δ�́A�ςĂ���҂ɂ��̂������z�N�������͂����܂���B�܂��A��l�̐l���̈ߕ��̐F�A�����тꂽ�ʎ��I�ȕ`�ʂ̓~���[�ɂ͂Ȃ��A�l���̕\��͉B����Ă��܂����A��e�̂��ނ��Ċ����ɖ��߂�|�[�Y�̓~���[�̍�i�ł͌����Ȃ����̂ł��B���Ɖe�̋����R���g���X�g�≉���I�ȍ�ׂ�����������^�I�ȕ`�ʂ��A�ߌ����Ƃ��̐l�X�̐����̌�������������ەt������̂ɂȂ��Ă��܂��B �~���[�ɂ́A���̂悤�Ȕ��^���Ƃ��ߌ����͌����܂���B�~���[�̏ꍇ�ɂ́A���̑���Ɉ��̃����w���`�b�N�Ȋ��������\�ɂȂ����ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��B����͓s��̐l�͌o�����Ă��Ȃ��ɂ�������炸�m�X�^���W�b�N�Ȋ������v���N�������邱�Ƃ��\�ɂ�����̂ł��B����ɁA����͉����͂Ȃꂽ�A�����J�����̊J��҂����ɑ��āA�m�芴��t�^������̂ƂȂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���[���b�p�̓s��牓������āA���������J�̎��R�̑O�œy�ɂ܂݂�ē����J�����ɁA�@���I�Ȍh�i�����܂�ŁA���Ȃ������̎p�͔������A�ƃ~���[�̍�i�͌�肩����悤�Ɏ��ꂽ�̂�������܂���B���Ȃ��Ƃ��A�C�X���G���̔��^�I�ȍ�i�ł́A�s��l�ɔ_�Ƃ̌��������A�s�[������͂͂���ł��傤���A�~���[�̂悤�Ȏ�����͓���Ǝv���܂��B

|

�~���[�̍�i�ɍs���O�ɁA�{�X�g�����p�ق��R���N�V�������Ă���o���r�]���h�̉�Ƃɂ�镗�i��̓W���ł��B�`�����ꏊ�̓o���r�]�����ɋ߂��t�H���e�[�k��u���[�̐X�ł��B�P�X���I�O���Ƀp���̉�d�ɂ����i�悪���y���Ă������Ƃ����܂��B�S���Ԃ̊g��ɂ��A�|�p�Ƃ◷�s�҂��x�O�̎�����̎��R���c��ꏊ�֗e�Ղɏo�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�A

�~���[�̍�i�ɍs���O�ɁA�{�X�g�����p�ق��R���N�V�������Ă���o���r�]���h�̉�Ƃɂ�镗�i��̓W���ł��B�`�����ꏊ�̓o���r�]�����ɋ߂��t�H���e�[�k��u���[�̐X�ł��B�P�X���I�O���Ƀp���̉�d�ɂ����i�悪���y���Ă������Ƃ����܂��B�S���Ԃ̊g��ɂ��A�|�p�Ƃ◷�s�҂��x�O�̎�����̎��R���c��ꏊ�֗e�Ղɏo�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�A