|

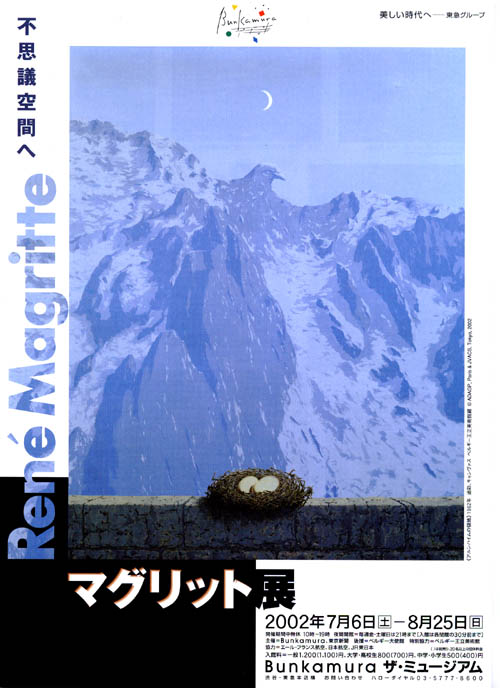

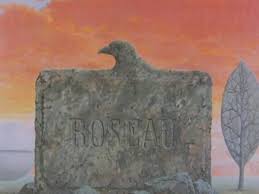

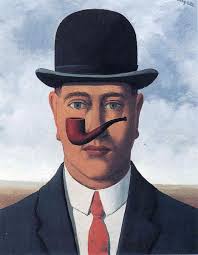

6月に定時株主総会が、とにかく無事に終了すると、ほっとします。美術展もそういう時に見ることが多くなります。総会以前は時間の余裕がないのし勿論ですが、美術展に行こうという気も起らないのも事実です。今回も、暑い日でしたが、都心に出る用事を済ませた後、時間に余裕があったので、 展覧会カタログでは、マグリットを次のように紹介しています。長くなりますが、次に引用します。「ペルギーの画家ルネ・マグリットはシュルレアリスムの広範囲にわたる理解において、鍵となる人物である。彼の絵画言語はあらゆる世代の関心を呼び起こす力を持ち、一方では、あらゆる文化的背景を持った人びとが、その驚くべきイメージが持つ数々に驚嘆する。マグリットのイメージが持つ固有の特質は、 ここで書かれている内容は、この展覧会のスタンスでもあるのですが、一般的なマグリットに対するスタンダードな捉え方を代表しているのではないかと思います。私は、ある程度、そうだと思いますが、それ程のものでもない、というのが正直な感想です。例えば、この展覧会のパンフレットにはマグリットの有名な作品である「アルンハイムの領地」が使われています。猛禽類の頭部の形をした岩山を遥かに望み、手前には卵が置かれています。岩山と卵という普通に考えれば無関係なものが描かれているものが、岩山が猛禽の頭の形をしていることで、何か関係ありげな意味を詮索するような気になる。あるいは、展覧会で販売されたカタログの表紙で使われた「光の帝国」(左図)という作品は、 それは、ミステリー(推理小説)というのは犯人捜しがテーマと言われます。ミステリーを読んでいる人に、犯人や結末を告げることは意地悪な行為なことです。しかし、犯人や結末が分かっていても、そういう題材を好んで取り上げたアルフレッド・ヒッチコックという監督のつくった映画は、製作されて何十年経っても人々に繰り返しサスペンスを与え続けています。タネが割れた「騙し絵」で見るものを魅惑し続けるマグリットと、結末が分かっていてもドキドキして見入ってしまうヒッチコックの映画には、全く分野が違うものの共通する点があります。それは、徹底的に“何を描くか”ではなく“どのように描くか”にこだわった点です。二人にも、細部に至るまで周到ともいえる緻密な描き方を徹底しているのです。そして第2の共通点は、その描き方が徹底して表層的であることです。つまり、見る人にどのように見えるかという効果に徹底的にこだわっているのです。ヒッチコックは彼の監督した作品の鍵を「マクガフィン」という言葉で表現しています。「マクガフィン」とは何か、と言っても何も意味はないのです。何か意味ありげではないですか。これが作品にいかにもあるように見せる。見る人は、それを何かあるはずだと探し始める。そういう効果を生み出すことにヒッチコックは頭を絞り、工夫をしました。同じような努力がマグリットの作品にも見られます。それは、決して冒頭で引用した解説に書かれているような大層なことではありませんが、それをこれから個々の作品で見て行きたいと思います。 ■「アルンハイムの領地」

猛禽類の頭部の形をした岩山を遥かに望み、手前には卵が置かれています。岩山と卵という普通に考えれば無関係なものが描かれているものが、岩山が猛禽の頭の形をしていることで、何か関係ありげな意味を詮索するような気になる、という作品です。

最後に、このような効果を最大限に生み出すように、全体としての描き方が非常に分かり易く描かれているということです。絵画という一般的な概念にもっとも適合するように、何が描かれているかが明確で、画家の個性的な表現とか感情の吐出のようなことは注意深く排除されています。しかも、描き込みはシンプルで、キーとなる卵や鳥の形はさりげないけれど、ハッキリそれと分かるように描かれている。分かり易くするため、画面は具象でありながら余計な要素は注意深く排除され単純化されている。多分、描く前に画面構成は画家によって綿密に設計され、アドリブ的な要素は微塵もない完璧主義といっていい画面になっています。画面が単純化されることによって、見る人はそこにある要素に何らかのシンボルのような意味づけを与えやすくなります。ということはそれが印象に残り、何度も注目することなる。卵と鳥の形を繰り返し見返すことで、見る人が自ら進んで意味を読み込むように仕向けているというわけです。 展覧会カタログの解説文で、マグリットの「見えるものは他のものを隠す─私たちは常に、見えるものによって隠されたものを見たいと願っています。隠されたものと、見えることが私たちに見えなくしているものに関心があるのです」という言葉を引用しましたが、これは以上述べたような視覚設計による効果のことであるように思われるのです。そして、マグリットの場合は、このよう視覚効果そのものが作品として結実していると言えと思います。そこは、心理学的要素とか哲学的要素などというのとは、別の物のように思えるのです。

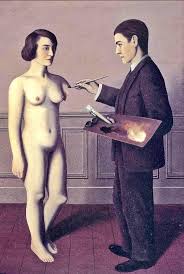

■「無謀な企て」

それは、経済発展による大衆社会の到来と、技術の飛躍的進歩ということです。マグリットは1898年に生まれ、1967年に亡くなっています。マグリットの生まれたころは印象派以降の近代絵画の時代と言えます。このころの時代背景としては、それまでの古典やロココといった君主や貴族、あるいは寺院といったパトロンの庇護のもとで注文に応じて歴史画や肖像を描いていた画家というものが、フランス革命や産業革命などによって社会の主導的地位をブルジョワジーに取って代わられることになります。そのために画家はパトロンを失い、時代の担い手であるブルジョワジーを新たな顧客として行かざるを得なくなります。ブルジョワジーはそれまでの支配階級と違って、民衆に対して自らの優越的地位を派手に宣伝するような必要はなく、倹約と勤勉によって経済的実力を蓄えて行くという生き方をするものでした。だから、画家をパトロンとして雇って沢山の絵を描かせるというはしません。そこで、画家は大きな方向転換を強いられたわけです。さらに技術の大きな進歩によって画家たちにとっては写真という新たな競争相手が出現したわけです。肖像画を描いてもらわなくても記念写真をとれば、絵画より対象そっくりの写真が一瞬でしかも安い価格で手に入るわけです。このような中で、旧態依然の絵を描いていて、写真に対して絵しかできないことを考えないと、写真との競争に負けてしまいます。そこで現われた運動のひとつが印象派といえます。そのあと、幻想的な絵画や抽象的な絵画などさまざまな試行錯誤が行われました。さらにマグリットの時代には、技術の進歩と経済発展の進展によってブルジョワジーだけでなく、大衆が社会の消費の担い手として認識され、時代は大量生産、大量消費の時代に入って行くことになります。そこで登場したのは複製技術です。写真も当初は、1回の撮影で1枚の写真しかできませんでしたが、焼き増しができることによって、1回の撮影で多数の写真が一度に作られることになりました。これによって、例えば人気の俳優や踊り子の写真を大量につくって商品として売る、プロマイドのようなものが出てきました。絵画も、多色刷りの印刷の発展により色鮮やかなポスターの生産が可能となり、そういうものへの対応に迫られるようになって行ったと言えます。一枚の作品をじっくり描いていては、そのようなスピードと大量生産に追い付いていけなくなってしまうのです。そして、恐ろしいのは、そういう大量生産が出回り、それが当然のこととなっていくと、人々の意識もそれに引き摺られていくことになるのです。そこでの美意識も例外ではなくて、精緻で繊細な絵画は複製が難しいので、需要が減り、代わって単純化された図案の様な大量生産しやすいものが、しかも貴族やあるいはブルジョワジーのような程度の差こそあれ教養や文化の蓄積がありそれを尊重するような人々から、蓄積を持たない大衆は分かり易いものを自然と求めてしまうのです。

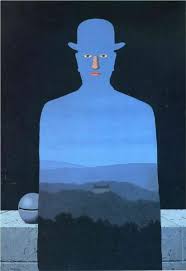

つまり、敢えて、人物が描かれていることが分かれば十分であって、芸術のオーラのようなものは却って大衆に広く受け入れられるためには障碍になる。そこで当初から追求しないというわけです。 その意味で、人間の外側の輪郭だけを切り取り、中身を空洞のようにして描かれた「王様の美術館」(右図)という作品は、まるで現代のデザイン・イラストといっても誤解のないものではないかと思います。そういう意味で、マグリットという画家は複製の発達による大量消費の時代に、どう対処するかという点で、極めて自覚的な作品を制作したと言えるのではないかと思います。

このようなことは、マグリットが描く個々の作品が、どこか薄っぺらく、まがいものめいた感じを受けるのは私だけでしょうか。パターンが繰り返されるという反復が重ねられ、本物らしさが無限に希薄化していって、偽物めいたものになっていくと、シュミラークルに近づいていく。本物とか偽物といった区別が無効となって、それゆえに個々の作品の独立性の前提となる同一性がなくなってくる。これが、さらに推し進められると現実のリアルという足場を失って、普通のリアルな感覚をベースに異常な世界とのズレを作品としていくことから、それらの境界がだんだんなくなって、行きつく先は普通のリアルという足場に逆影響を与え、現実という前提そのものが不安定化させていくことになる。このバランスを失ってしまうと、マグリットの不思議な作品世界というものが崩れ落ちてしまうでしょう。そのような危ういバランスの上に乗っている。それが、マグリットの作品の限界と言えるのではないかと思います。

|