2025年8月22日(金)三鷹市美術ギャラリー

猛暑日が続き、あまり暑さの中で、炎天下を歩きたくない。そんな我儘な願いに応えてくれるところはないかと探したところ、格好のギャラリーがあった。JR中央線の三鷹駅を降りて、北口の駅前CORALという雑居ビルの5階。駅から1分。ただし、CORALにはいってから、ちょっと迷う。入ってすぐのエスカレーターは4階の飲食フロアに直行するが、その先のエスカレーターはないので、案内にしたがって、奥のエレベーターか階段で5階に上がる。ただし、階段へはドアを開け、5階に上がったら鉄製のドアを開けてフロアに入るので、ちょっと戸惑う。ドアを開けて、5階フロアに入るとロビーで、ギャラリーは右の奥。なお、ロビーは開放されているようでギャラリーに関係ない人も休んでいるので、関係なく、奥の受付へ。展示室はガラスの自動ドアを開けて入る。展示室のビルのフロアの一画なので、それほど広いとは言えないが、狭いという印象はなかった。入場したのは、平日の午後。室内には、私の他には2〜3人。ギャラリーの係員やガードマンの人数の方が多いくらい。私はゆっくりと全体で1時間半くらいかけて見ていたが、他の人は、室内が広くないためか、私を追い抜いて、先に出ていってしまっていた。

猛暑日が続き、あまり暑さの中で、炎天下を歩きたくない。そんな我儘な願いに応えてくれるところはないかと探したところ、格好のギャラリーがあった。JR中央線の三鷹駅を降りて、北口の駅前CORALという雑居ビルの5階。駅から1分。ただし、CORALにはいってから、ちょっと迷う。入ってすぐのエスカレーターは4階の飲食フロアに直行するが、その先のエスカレーターはないので、案内にしたがって、奥のエレベーターか階段で5階に上がる。ただし、階段へはドアを開け、5階に上がったら鉄製のドアを開けてフロアに入るので、ちょっと戸惑う。ドアを開けて、5階フロアに入るとロビーで、ギャラリーは右の奥。なお、ロビーは開放されているようでギャラリーに関係ない人も休んでいるので、関係なく、奥の受付へ。展示室はガラスの自動ドアを開けて入る。展示室のビルのフロアの一画なので、それほど広いとは言えないが、狭いという印象はなかった。入場したのは、平日の午後。室内には、私の他には2〜3人。ギャラリーの係員やガードマンの人数の方が多いくらい。私はゆっくりと全体で1時間半くらいかけて見ていたが、他の人は、室内が広くないためか、私を追い抜いて、先に出ていってしまっていた。

私は、吉田千鶴子という人を全く知らないので、その紹介を兼ねて主催者あいさつを引用します。

私は、吉田千鶴子という人を全く知らないので、その紹介を兼ねて主催者あいさつを引用します。

“𠮷田(旧姓:井上)千鶴子は、1948年に油彩画家として出発し1950年代中頃から版画家として活躍した三鷹ゆかりの作家です。1924(大正13)年横浜で生まれ東京で育った千鶴子は、戦争の足音が迫る時代に佐藤高等女学校(現・女子美術大学付属高等学校)油彩科を卒業し、その後も画家を目指して学び続けました。1948年に前衛芸術家・岡本太郎主宰のアヴァンギャルド芸術研究会に参加し、以後は自らの画風を抽象へ移行させました。

こうした千鶴子の創作活動は、1953年に版画家・𠮷田穂高(1926〜1995)と結婚したことで大きく変化します。1950年代に入り日米間の文化交流が活性化するなかで、千鶴子は𠮷田家の一員として版画制作に携わり、色彩感覚に優れた完成度の高い抽象版画を数多く生み出しました。1956年には日本で初の女性による版画団体である女流版画会を結成(65年まで活動)。1967年から一家で三鷹市井の頭に居住し、晩年まで当地で制作活動を継続します。1970年グレンヘン国際色彩版画トリエンナーレ展で受賞を果たし、1970年代後半から開始した身近な生きものや植物を題材にした作品は幅広い層から支持され、その創作意欲は晩年まで尽きることがありませんでした(2017年没)。

本展では、版画家・𠮷田穂高の伴侶、日米間で活動した版画一家「𠮷田ファミリー」を支えた存在にとどまらず、𠮷田千鶴子という戦後を生きた一人の女性美術家の軌跡をご紹介します。”

なお、このあいさつ文で触れられた吉田穂高は、以前に見たことのある風景の版画家吉田博の次男で、版画家・画家。抽象版画からポップアートっぽい作品を多数残しているということです。

なお、このあいさつ文で触れられた吉田穂高は、以前に見たことのある風景の版画家吉田博の次男で、版画家・画家。抽象版画からポップアートっぽい作品を多数残しているということです。

吉田千鶴子の作品は、展覧会チラシの作品は後期の作品ですが、抽象画という堅苦しいイメージはあまりなくて、キレイあるいはカワイイという印象を受けるので、抵抗感が少なく受け容れられやすいものとなっていると思います。

展示は、ときに章立てはされていませんでしたが、展示リストによれば、年代順に4つの区画に分けられていました。それに従って、作品を見ていきたいと思います。

最初の区画です。

最初は、富士山を描いた「無題」とされ。制作年不詳とされていますが、おそらく初期、学生時代か卒業して間もないころ、いわゆる習作期の作品ではないかと思います。普通の風景画です。平明で、丁寧に富士山が描写されている。写実的というより、総じて画面内の個々のプロポーションが丸っこく描かれていて、また、色遣いが落ち着いた色調で、ホンワカした印象です。とはいっても、この後の作品を見てから、後付けでそう見えるというもので、この作品だけ見せられたら、おそらく引っかかることなく素通りしてしまうでしょうか。

二番目の展示も制作年不詳の「無題」(右側)です。風景を描いた作品であることは、最初の作品と共通していますが、汗われた画面はまったく違います。こちらは平面の書き割りの組み合わせで、切り絵のようにも見えます。遠景の高原状の山は緑の色面に、前景の紅葉の山々は、その紅葉の種類と地形の角ごとに色分けの平面の組み合わせになっています。これは、風景を平面の組み合わせに、形態を単純化し、画面は全体として奥行のパースペクティブを、あまり感じさせない二次元的な平面になっています。ある意味、抽象化の第一歩ということになるのでしょうか。年表を見ると、彼女は1948年頃に岡本太郎の主宰するアヴァンギャルド研究会に参加したり、後に結婚する吉田穂高(左側)と出会ったりして、その影響があったのではないか。例えば岡本太郎の「赤い兎」(中央)という作品は、うさぎの形を単純化して、赤という原色をのっぺりと塗っています。そのやり方を取り入れたのではないか。ただし、彼女と岡本とでは、その目的が全く異なるのでしょうが。あるいは、吉田穂高の「秋」という1948年の作品は黄色い輪郭線と囲まれた色分けされた平面で画面が作られています。この周辺では、そういう傾向が流行っていたのでしょうか。

二番目の展示も制作年不詳の「無題」(右側)です。風景を描いた作品であることは、最初の作品と共通していますが、汗われた画面はまったく違います。こちらは平面の書き割りの組み合わせで、切り絵のようにも見えます。遠景の高原状の山は緑の色面に、前景の紅葉の山々は、その紅葉の種類と地形の角ごとに色分けの平面の組み合わせになっています。これは、風景を平面の組み合わせに、形態を単純化し、画面は全体として奥行のパースペクティブを、あまり感じさせない二次元的な平面になっています。ある意味、抽象化の第一歩ということになるのでしょうか。年表を見ると、彼女は1948年頃に岡本太郎の主宰するアヴァンギャルド研究会に参加したり、後に結婚する吉田穂高(左側)と出会ったりして、その影響があったのではないか。例えば岡本太郎の「赤い兎」(中央)という作品は、うさぎの形を単純化して、赤という原色をのっぺりと塗っています。そのやり方を取り入れたのではないか。ただし、彼女と岡本とでは、その目的が全く異なるのでしょうが。あるいは、吉田穂高の「秋」という1948年の作品は黄色い輪郭線と囲まれた色分けされた平面で画面が作られています。この周辺では、そういう傾向が流行っていたのでしょうか。

「雨 Rain」は1952年の作品です。無数の濃淡の異なる青い四角形によって画面が構成されていて、その上に多数の黒い直線が、色々な方向で、ときには屈曲したり真っ直ぐだったり引かれています。全体として、少し暗い印象ですが、青という冷たい感じの色の四角形で構成された画面は、静謐で、落ち着いた印象です。その上に無数に散りばめられた無秩序の黒い曲線が動きを作り出しています。この四角形と直線は、静と動、コスモスとカオスという対比を内包していて、あれかこれかでもない、どちらもというものになっている。この青い四角形は、雨が降っているときの、空の様子なのか、目に見える光景を単純化していくと、四角形という図形のようになっていくプロセスの結果であるように思えます。岡本太郎の図形化された兎が、何かの感情とか雰囲気をシンボライズされていたのとは、本質的に違うと、私には思えます。展示の流れを見ていると、この作品あたりで油絵の習作期は終わり、彼女の初期的な作風が確立したと言えると思います。展示では、この作品をもって、一応、油絵の展示は一区切りとなり、この後、版画の展示に変わります。なお、彼女は「雨」という題材を、この後、何度も繰り返し取り上げ、「Rain」という作品をいくつも展示されていました。

「雨 Rain」は1952年の作品です。無数の濃淡の異なる青い四角形によって画面が構成されていて、その上に多数の黒い直線が、色々な方向で、ときには屈曲したり真っ直ぐだったり引かれています。全体として、少し暗い印象ですが、青という冷たい感じの色の四角形で構成された画面は、静謐で、落ち着いた印象です。その上に無数に散りばめられた無秩序の黒い曲線が動きを作り出しています。この四角形と直線は、静と動、コスモスとカオスという対比を内包していて、あれかこれかでもない、どちらもというものになっている。この青い四角形は、雨が降っているときの、空の様子なのか、目に見える光景を単純化していくと、四角形という図形のようになっていくプロセスの結果であるように思えます。岡本太郎の図形化された兎が、何かの感情とか雰囲気をシンボライズされていたのとは、本質的に違うと、私には思えます。展示の流れを見ていると、この作品あたりで油絵の習作期は終わり、彼女の初期的な作風が確立したと言えると思います。展示では、この作品をもって、一応、油絵の展示は一区切りとなり、この後、版画の展示に変わります。なお、彼女は「雨」という題材を、この後、何度も繰り返し取り上げ、「Rain」という作品をいくつも展示されていました。

ここからは、しばらくの間、版画の展示が続きます。1953年の「天龍寺庭園」は、彼女がはじめて制作した版画のひとつだそうです。結婚相手である吉田穂高と共同というのか教えを受けながら制作したという作品だそうです。実際の天龍寺の画像と比べると分かるのですが、前景が枯山水の砂で、中景が池、後景が植栽、そして背景の空を4つの色面として画面を作っている。ここには、奥行きのパースペクティブや陰影は失せて、二次元の平面になっている。これは、油絵での2番目の「無題」でやったことを、そのまま版画の画面作りにしていると思います。むしろ、対象の形の輪郭を取り出して、形を単純化する。すると図形のようになっていく。そして単純化した図形のような平面の組み合わせで画面がつくられる。それを油絵の「無題」をはじめとした作品でやろうとしたことが、版画では、もっとやりやすいというか、向いている。つまり、木版画の版木を削る手間を考えると形態を単純化する方向となり、それぞれの色の版木をつくり色ごとに摺らなければならないので、画面の単純化の方向に志向することになると思われるからです。この後の展示を見ていくと、版画を制作することなることになって、この人の描き方の方向性は進んだのではないかと思えるところがあります。

ここからは、しばらくの間、版画の展示が続きます。1953年の「天龍寺庭園」は、彼女がはじめて制作した版画のひとつだそうです。結婚相手である吉田穂高と共同というのか教えを受けながら制作したという作品だそうです。実際の天龍寺の画像と比べると分かるのですが、前景が枯山水の砂で、中景が池、後景が植栽、そして背景の空を4つの色面として画面を作っている。ここには、奥行きのパースペクティブや陰影は失せて、二次元の平面になっている。これは、油絵での2番目の「無題」でやったことを、そのまま版画の画面作りにしていると思います。むしろ、対象の形の輪郭を取り出して、形を単純化する。すると図形のようになっていく。そして単純化した図形のような平面の組み合わせで画面がつくられる。それを油絵の「無題」をはじめとした作品でやろうとしたことが、版画では、もっとやりやすいというか、向いている。つまり、木版画の版木を削る手間を考えると形態を単純化する方向となり、それぞれの色の版木をつくり色ごとに摺らなければならないので、画面の単純化の方向に志向することになると思われるからです。この後の展示を見ていくと、版画を制作することなることになって、この人の描き方の方向性は進んだのではないかと思えるところがあります。

「Butterfly B」は1953年制作の木版画。蝶は雨(「Butterfly B」と並んで「Rain B」という1953年の木版画もそうです)とともに、このあと、彼女が、たびたび用いることになる題材です。この作品では蝶の全身ではなく、翅のみをピックアップして、それもアゲハチョウのような翅の模様ではなく、翅脈を強調するように黒い線を引いてはっきりさせて、それを模様のように見せています。バックの地の部分を暗い青とそうでない青の二つの部分に色分けして、落ち着いた雰囲気ができているところに、黒い線による蝶の翅を図案化したようなものがある。彼女の雨を題材にした作品では、黒い線が画面に動きを生み出していたのに対して、こちらは翅が一枚では何枚もあることから反復とか積み重ねというような動きを生み出しています。

「Butterfly B」は1953年制作の木版画。蝶は雨(「Butterfly B」と並んで「Rain B」という1953年の木版画もそうです)とともに、このあと、彼女が、たびたび用いることになる題材です。この作品では蝶の全身ではなく、翅のみをピックアップして、それもアゲハチョウのような翅の模様ではなく、翅脈を強調するように黒い線を引いてはっきりさせて、それを模様のように見せています。バックの地の部分を暗い青とそうでない青の二つの部分に色分けして、落ち着いた雰囲気ができているところに、黒い線による蝶の翅を図案化したようなものがある。彼女の雨を題材にした作品では、黒い線が画面に動きを生み出していたのに対して、こちらは翅が一枚では何枚もあることから反復とか積み重ねというような動きを生み出しています。

「Rainy Day」(左側)は1954年の木版画です。1953年の「Rain B」と同じように雨を題材にした作品です。しかし、「Rain B」が黒い線は直線で雨が降ったり、地面にぶつかって跳ねたりするような動きであることが分かるのに対して、この作品は「Rain B」にあった直線の秩序がなくなって、無秩序になっていると思います。黒い線の太さが一様でなく、しかも、直線に限らず曲線も円もあります。もはや、これでは雨とはいえなくなっています。むしろ、黒い線それ自体が自由気ままに動き回っているようです。この無秩序さは、静謐とは反対に雑然とした感じがします。例えば、ジョアン・ミロの「カタツムリの燐光の跡に導かれた夜の人物たち」(右側)を想わせる。これはまた、音楽を感じさせるところがあって、これは後の展示で音楽からインスパイアされた作品が展示されているのを見ているから、ですが、これはそういう作品の萌芽なのではないかと思えるところがあります。

「Rainy Day」(左側)は1954年の木版画です。1953年の「Rain B」と同じように雨を題材にした作品です。しかし、「Rain B」が黒い線は直線で雨が降ったり、地面にぶつかって跳ねたりするような動きであることが分かるのに対して、この作品は「Rain B」にあった直線の秩序がなくなって、無秩序になっていると思います。黒い線の太さが一様でなく、しかも、直線に限らず曲線も円もあります。もはや、これでは雨とはいえなくなっています。むしろ、黒い線それ自体が自由気ままに動き回っているようです。この無秩序さは、静謐とは反対に雑然とした感じがします。例えば、ジョアン・ミロの「カタツムリの燐光の跡に導かれた夜の人物たち」(右側)を想わせる。これはまた、音楽を感じさせるところがあって、これは後の展示で音楽からインスパイアされた作品が展示されているのを見ているから、ですが、これはそういう作品の萌芽なのではないかと思えるところがあります。

「Spring A」(左側)は1954年の作品です。これまで見てきたコスモスともいうべき秩序が、この作品では稀薄になっています。彼女が版画という表現形態を見出していくのに伴い、その表現や技法を学んでいくプロセスで、岡本太郎を介して、恩地孝四郎とそのグループの影響が図録で説明されています。恩地は道や空き地で拾った木々やガラクタを木箱に入れて保管し、それらを即興的に組み合わせて紙に刻印するという、版を彫らない版画、マルチブロックと呼ばれる手法です。恩地の「リリック No.6

孤独」(右側)という作品は、葉や紐、木片などにそのままインクをつけて紙に転写するのを組み合わせて、もとの葉や紐、木片とは違うイメージを画面に作り出しています。恩地は、版を重ねて制作する木版画とは、絵画の中で一番「構成的な過程を持つ」と考えていました。異なる想念や情景を、一つの画面に総合して表現したい時、分割して塗り分けたりせずとも、それらを別々の版に摺って合わせればよいわけです。このようなやり方は、吉田千鶴子の志向性に近いものだったと思います。彼女の「Spring A」では身近な紙や糸を用いて、「Rainy Day」をさらに推し進めたような画面を作り出していると思います。

「Spring A」(左側)は1954年の作品です。これまで見てきたコスモスともいうべき秩序が、この作品では稀薄になっています。彼女が版画という表現形態を見出していくのに伴い、その表現や技法を学んでいくプロセスで、岡本太郎を介して、恩地孝四郎とそのグループの影響が図録で説明されています。恩地は道や空き地で拾った木々やガラクタを木箱に入れて保管し、それらを即興的に組み合わせて紙に刻印するという、版を彫らない版画、マルチブロックと呼ばれる手法です。恩地の「リリック No.6

孤独」(右側)という作品は、葉や紐、木片などにそのままインクをつけて紙に転写するのを組み合わせて、もとの葉や紐、木片とは違うイメージを画面に作り出しています。恩地は、版を重ねて制作する木版画とは、絵画の中で一番「構成的な過程を持つ」と考えていました。異なる想念や情景を、一つの画面に総合して表現したい時、分割して塗り分けたりせずとも、それらを別々の版に摺って合わせればよいわけです。このようなやり方は、吉田千鶴子の志向性に近いものだったと思います。彼女の「Spring A」では身近な紙や糸を用いて、「Rainy Day」をさらに推し進めたような画面を作り出していると思います。

同じ年の「Autumn」は木版の重ね摺りによる作品です。この作品の真ん中あたりの赤い縦長の長方形を見て下さい。赤のインクが半透明になっていて、下に摺られている黄色の長方形だったり、オレンジの葉の形だったりの重なった部分が透けて見えています。しかも、半透明なので、赤いインクのフィルターを通したように色が変わっています。これは油絵では、絵の具が重なると色が上書きされるように下の層の色は見えなくなってしまい、塗られた絵の具の層が厚くなって、重量感が生じるのですが、このような半透明の効果は現われません。また水彩画ならば、水彩絵の具が溶けて混ざってしまいます。ここでは、重層的な質感でも、水彩の融合しあうような感じでもなく、平面の重なりが、その平面のすべてを見ることができます。そのためでしょうが、平面が重なっているのに、対立するような緊張感も重量感もないのです。ここには平穏でしかも軽みが感じられます。この軽みと静かな画面に、この人の一つの側面が表われてきていると思います。

同じ年の「Autumn」は木版の重ね摺りによる作品です。この作品の真ん中あたりの赤い縦長の長方形を見て下さい。赤のインクが半透明になっていて、下に摺られている黄色の長方形だったり、オレンジの葉の形だったりの重なった部分が透けて見えています。しかも、半透明なので、赤いインクのフィルターを通したように色が変わっています。これは油絵では、絵の具が重なると色が上書きされるように下の層の色は見えなくなってしまい、塗られた絵の具の層が厚くなって、重量感が生じるのですが、このような半透明の効果は現われません。また水彩画ならば、水彩絵の具が溶けて混ざってしまいます。ここでは、重層的な質感でも、水彩の融合しあうような感じでもなく、平面の重なりが、その平面のすべてを見ることができます。そのためでしょうが、平面が重なっているのに、対立するような緊張感も重量感もないのです。ここには平穏でしかも軽みが感じられます。この軽みと静かな画面に、この人の一つの側面が表われてきていると思います。

1954年の「Jazz」は木版画です。画面の向かって右側、鈍い緑色のひょうたんが繋がったような図形は、上で見た「Spring A」の画面向かって右の青紫色で摺られていたものと同じです。「Spring A」はマルチブロックの手法で制作された作品ですから、このひょうたんが繋がった図形は「Spring A」で使ったものを流用したのでしょう。そのことから、この作品は木版の版木を使いまわして画面をつくっているのではないかと想像できます(これは私が作品を見て想像をたくましくしただけで、事実と違っているかもしれません)。例えば茶色い太い直線(棒?)が不規則に並んでいますが、これは、1本の茶色い棒の版木をスタンプのように画面の上で、繰り返し摺ったのではないか。その他に、黒い棒、オレンジ色のギザギザに折れ曲がった線、茶色クネクネした細い線、小さい四角形、その他。つまり、画面でスタンプのように作者が即興的に摺られて構成されていく、それはまるでジャズのアドリブに擬えることができそうだから、「Jazz」という題名が付けられたのではないか、と。そして、った、スタンプの反復はリズムを生み、異なったスタンプはリズムが異なり、それらが画面上で重なり、絡み合うように見えることで、複雑なリズムが生まれる。それは、ジャズのセッションで奏者たちがアドリブの応酬をしているかのようです。上でみた「Autumn」が吉田千鶴子の静の側面なら、この作品は動の側面を示していると思います。彼女の作品には、この側面があり、作品によって、そのどちらか、あるいは両方を帯びている。そして、これ以降、吉田千鶴子は「Jazz」という作品をいくつも制作し、その他にも「マンボ」などの音楽を題名にした作品を制作しています。雨や蝶と並んで音楽は、彼女が好んで取り上げたのでした。

1954年の「Jazz」は木版画です。画面の向かって右側、鈍い緑色のひょうたんが繋がったような図形は、上で見た「Spring A」の画面向かって右の青紫色で摺られていたものと同じです。「Spring A」はマルチブロックの手法で制作された作品ですから、このひょうたんが繋がった図形は「Spring A」で使ったものを流用したのでしょう。そのことから、この作品は木版の版木を使いまわして画面をつくっているのではないかと想像できます(これは私が作品を見て想像をたくましくしただけで、事実と違っているかもしれません)。例えば茶色い太い直線(棒?)が不規則に並んでいますが、これは、1本の茶色い棒の版木をスタンプのように画面の上で、繰り返し摺ったのではないか。その他に、黒い棒、オレンジ色のギザギザに折れ曲がった線、茶色クネクネした細い線、小さい四角形、その他。つまり、画面でスタンプのように作者が即興的に摺られて構成されていく、それはまるでジャズのアドリブに擬えることができそうだから、「Jazz」という題名が付けられたのではないか、と。そして、った、スタンプの反復はリズムを生み、異なったスタンプはリズムが異なり、それらが画面上で重なり、絡み合うように見えることで、複雑なリズムが生まれる。それは、ジャズのセッションで奏者たちがアドリブの応酬をしているかのようです。上でみた「Autumn」が吉田千鶴子の静の側面なら、この作品は動の側面を示していると思います。彼女の作品には、この側面があり、作品によって、そのどちらか、あるいは両方を帯びている。そして、これ以降、吉田千鶴子は「Jazz」という作品をいくつも制作し、その他にも「マンボ」などの音楽を題名にした作品を制作しています。雨や蝶と並んで音楽は、彼女が好んで取り上げたのでした。

区画を移ります。

「Autumn」は1956年の油絵作品です。しばらく版画を制作していて、また油絵ら戻ってきたということでしょうか。版画での経験を、油絵の制作に用いたということでしょうか。前のところで、同じ「Autumn」という題名の1954年の版画を見ました。まるで、その版画を油絵にしたようにも見えます。版画では、半透明のインクによって重なった平面が透けて見えることにより、静けさと軽みを感じさせる画面になっています。この透けて見えるというのを油絵でもやろうとしたのが、この作品です。そのために、絵の具を薄めてみたり、一旦塗り重ねた絵の具を削り取ったりを試みているようです。とはいうものの、版画作品の軽みは油絵では難しいようです。油絵の方では版画に比べて絵の具の物質感がでて、重い感じがしてしまう。この後には、油絵作品の展示がなくなってしまうのですが、彼女は、油絵に限界を感じ、あまり描かなくなっていったからでしょうか。この作品を見ていると、そんな気がします。

「Autumn」は1956年の油絵作品です。しばらく版画を制作していて、また油絵ら戻ってきたということでしょうか。版画での経験を、油絵の制作に用いたということでしょうか。前のところで、同じ「Autumn」という題名の1954年の版画を見ました。まるで、その版画を油絵にしたようにも見えます。版画では、半透明のインクによって重なった平面が透けて見えることにより、静けさと軽みを感じさせる画面になっています。この透けて見えるというのを油絵でもやろうとしたのが、この作品です。そのために、絵の具を薄めてみたり、一旦塗り重ねた絵の具を削り取ったりを試みているようです。とはいうものの、版画作品の軽みは油絵では難しいようです。油絵の方では版画に比べて絵の具の物質感がでて、重い感じがしてしまう。この後には、油絵作品の展示がなくなってしまうのですが、彼女は、油絵に限界を感じ、あまり描かなくなっていったからでしょうか。この作品を見ていると、そんな気がします。

そして、部屋が変わります。作品の傾向も変わります。

1956年の「なぎさ線」は墨絵をおもわせる。これまでの作品に比べて、カチッと形がハッキリしたところがなくなり、全体が流動的に映る作品です。この作品は、モノタイプという版画技法を用いたもので、モノタイプとは、版板に直接絵を描き、その上から紙を乗せて転写する版画技法です。 ほかの版画技法と異なる点は、版板を削ったり研磨したりと、複雑な工程を挟まないところ。

版板・描画材・紙の材質によって、写し取れる作品の雰囲気や質感が変化するのが特徴だということです。版画としては、同じ版を何枚も摺れないものの、自由な発想で即興的に制作できるという長所があるそうです。この時期、彼女はモノタイプの作品を好んで制作しているようです。この時期、彼女の動的な側面が前面に出ているように思います。

ほかの版画技法と異なる点は、版板を削ったり研磨したりと、複雑な工程を挟まないところ。

版板・描画材・紙の材質によって、写し取れる作品の雰囲気や質感が変化するのが特徴だということです。版画としては、同じ版を何枚も摺れないものの、自由な発想で即興的に制作できるという長所があるそうです。この時期、彼女はモノタイプの作品を好んで制作しているようです。この時期、彼女の動的な側面が前面に出ているように思います。

同じ年の「Mambo」というモノタイプの作品です。版板に直接絵を描いたというより、マルチブロックのようなある物にインクを塗って直接紙に、スタンプのように用いて、即興的に押して、それで作品が作られているように見えます。それは、制作するというプロセスをパフォーマンスとして、作品は、その結果ということになります。それは音楽、とくに奏者の即興を重視するJazzやMamboといった題名に 通じるところがあると思います。この作品の同時代にはアメリカの抽象表現主義、とくにポロックのアクション・ペインティングや日本でも具体美術といった動きがあって、彼女にも、そういう動きとは無縁ではなかったと言えるかもしれません。しかし、この作品などの彼女の作品は、過激という感じは薄くて、キレイであることを保っているのは、特徴的です。

通じるところがあると思います。この作品の同時代にはアメリカの抽象表現主義、とくにポロックのアクション・ペインティングや日本でも具体美術といった動きがあって、彼女にも、そういう動きとは無縁ではなかったと言えるかもしれません。しかし、この作品などの彼女の作品は、過激という感じは薄くて、キレイであることを保っているのは、特徴的です。

「メキシコのカーニバル(ハマシロにて)」は1957年のモノタイプ作品です。これなど、アクション・ペインティングだといってもいいのではないか。赤や緑の細い線が絡まり合っているのは、ドリッピングに見えます。ただし、この作品は、穏やかな印象で、画面全体に静けさが溢れている。それが彼女の特徴ではないかと思います。

「うちなるもの」(左側)は1961年のマルチブロックによる作品です。インクが垂れるように見えるのは、立てかけた紙に、たっぷりのインクをつけた木片を押しつけためたでしょうか。あるいは、たいらでない凹凸のある木片にインクをつけて紙に印したためでしょうか、まるで太い筆で線をひいて、かすれたように映ります。全体として、太い筆で線を引いた前衛書道のようにも見えます。これまで、平面を配置したり、重ねたりして画面をつくりつづけてきた彼女の作品ですが、この作品では、その平面がなくなってしまいました。つまり、画面を平面により構成された世界になっていた、その世界が失われてしまった。音楽に擬えられるような、即興的なパフォーマンスとして制作するという方向性を進めていった結果としてこうなったと見えます。あるいは、夫である吉田穂高(右側)も同時期に、似たような作品を制作していることから、その影響もあったかもしれません。

「うちなるもの」(左側)は1961年のマルチブロックによる作品です。インクが垂れるように見えるのは、立てかけた紙に、たっぷりのインクをつけた木片を押しつけためたでしょうか。あるいは、たいらでない凹凸のある木片にインクをつけて紙に印したためでしょうか、まるで太い筆で線をひいて、かすれたように映ります。全体として、太い筆で線を引いた前衛書道のようにも見えます。これまで、平面を配置したり、重ねたりして画面をつくりつづけてきた彼女の作品ですが、この作品では、その平面がなくなってしまいました。つまり、画面を平面により構成された世界になっていた、その世界が失われてしまった。音楽に擬えられるような、即興的なパフォーマンスとして制作するという方向性を進めていった結果としてこうなったと見えます。あるいは、夫である吉田穂高(右側)も同時期に、似たような作品を制作していることから、その影響もあったかもしれません。

少し年数が経って1972年の「化石 蝶」という作品です。動から静へとでもいうべきか、ガラッと作品の印象が 変わってしまいました。「うちなるもの」にあった、インクが垂れたり、迸ったりするダイナミックさは影を潜め、全体としてすっきりと整理され、洗練された雰囲気が強くなっています。1967年に、吉田穂高とともに自宅兼アトリエを三鷹に新築し、落ち着いた環境で制作に専念するようになったそうです。このあたりが転機どなっているのでしょうか。エンボスを用いて、紙にレリーフのような凹凸をつけて、画面に変化を与えています。この作品では、レリーフは波型の層を成すように施されていて、静かな画面に動きを生んでいます。しかし、レリーフによる凹凸は白い紙であることに変わりはないので、見る角度によっては分からなくなるので、線を引くことに比べると密やかな感じがします。それが、動きがあるにもかかわらず、全体的に静謐な雰囲気になっています。この作品では、波型のレリーフは左右対称っぽく配置され、画面下部は赤く着色されていますが、着色はムラがなくスッキリしています。絵画とか版画というよりはイラストに近いような印象です。

変わってしまいました。「うちなるもの」にあった、インクが垂れたり、迸ったりするダイナミックさは影を潜め、全体としてすっきりと整理され、洗練された雰囲気が強くなっています。1967年に、吉田穂高とともに自宅兼アトリエを三鷹に新築し、落ち着いた環境で制作に専念するようになったそうです。このあたりが転機どなっているのでしょうか。エンボスを用いて、紙にレリーフのような凹凸をつけて、画面に変化を与えています。この作品では、レリーフは波型の層を成すように施されていて、静かな画面に動きを生んでいます。しかし、レリーフによる凹凸は白い紙であることに変わりはないので、見る角度によっては分からなくなるので、線を引くことに比べると密やかな感じがします。それが、動きがあるにもかかわらず、全体的に静謐な雰囲気になっています。この作品では、波型のレリーフは左右対称っぽく配置され、画面下部は赤く着色されていますが、着色はムラがなくスッキリしています。絵画とか版画というよりはイラストに近いような印象です。

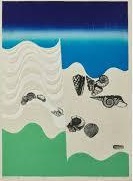

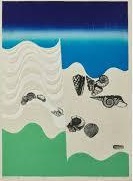

「礁A」は1973年の作品。画面むかって左の半面に波型のレリーフが施され、この波型は海を連想させるということで、様々な貝がパーツのように散りばめられています。これまで物を単純化した形態や抽象化した図形をパーツとしてもちいていたのが、ここでは具象的なものを用いるように変わってきました。レリーフの波型や画面上下端の青や緑の着色はイラスト的で、そこに具象的な貝が散りばめられているは、お洒落な商業的ポスターといった印象です。この雰囲気は初期の抽象的な作品を制作し始めたころには感じられましたが、その後、彼女が新しいことを試していくときには後退していたのが、そういう表現上の挑戦をひととおり経て、落ち着いてきたところで、もともと彼女が持っていた、お洒落とか可愛らしい感性が少しずつ表に出てきたように感じられます。

「礁A」は1973年の作品。画面むかって左の半面に波型のレリーフが施され、この波型は海を連想させるということで、様々な貝がパーツのように散りばめられています。これまで物を単純化した形態や抽象化した図形をパーツとしてもちいていたのが、ここでは具象的なものを用いるように変わってきました。レリーフの波型や画面上下端の青や緑の着色はイラスト的で、そこに具象的な貝が散りばめられているは、お洒落な商業的ポスターといった印象です。この雰囲気は初期の抽象的な作品を制作し始めたころには感じられましたが、その後、彼女が新しいことを試していくときには後退していたのが、そういう表現上の挑戦をひととおり経て、落ち着いてきたところで、もともと彼女が持っていた、お洒落とか可愛らしい感性が少しずつ表に出てきたように感じられます。

「花むら・窓」(右側)という赤のインクによって窓という枠ごとに溢れんばかりの花で満たされた作品は、彼女の可愛らしい感性の志向が前面に出てきた作品だと思います。「礁A」の貝やこの作品は花は描いたというより写真か図鑑かなにかの図を転写したではないか。これは、吉田穂高が同時期に写真製版(中央)をもちいて画面に転写するという手法で作品を制作していたことの影響でしょうか。展覧会チラシで使われた「礁 貝C」(左側)は青が基調ですが、具象的な貝と花が散りばめられたデザイン的な作品で、こちらは可愛いよりお洒落な感じが強い。

「花むら・窓」(右側)という赤のインクによって窓という枠ごとに溢れんばかりの花で満たされた作品は、彼女の可愛らしい感性の志向が前面に出てきた作品だと思います。「礁A」の貝やこの作品は花は描いたというより写真か図鑑かなにかの図を転写したではないか。これは、吉田穂高が同時期に写真製版(中央)をもちいて画面に転写するという手法で作品を制作していたことの影響でしょうか。展覧会チラシで使われた「礁 貝C」(左側)は青が基調ですが、具象的な貝と花が散りばめられたデザイン的な作品で、こちらは可愛いよりお洒落な感じが強い。

「蝶たち 集う」は初期の版画でたびたび題材にしていた蝶を写真製版で用いた作品です。よく見ると、同じ図を、色を変えたり、反転させたり、向きを変えたりして何度も使いまわしているようです。幻想的な作品と言えますが。それは感性として幻想的であって、内面を反映した心象世界ではなく、あるいは何かをシンボライズしたような意味をもつものではないと思います。この人の抽象的な作品もそうでしたが、何かの本質とか世界とかを表現するというのでも、抽象表現主義のように見えない何かを表現するというのではない、彼女はただキレイなものを描きたい、何がキレイなのかと、さまざまな方向を探しているなかで、抽象的な作品で表現されたキレイさに惹かれて、私もやってみようとして試したというように思えます。この作品の幻想的というのは、それがキレイだからというもので、そういう点で、彼女の作品は一貫していると思います。

「蝶たち 集う」は初期の版画でたびたび題材にしていた蝶を写真製版で用いた作品です。よく見ると、同じ図を、色を変えたり、反転させたり、向きを変えたりして何度も使いまわしているようです。幻想的な作品と言えますが。それは感性として幻想的であって、内面を反映した心象世界ではなく、あるいは何かをシンボライズしたような意味をもつものではないと思います。この人の抽象的な作品もそうでしたが、何かの本質とか世界とかを表現するというのでも、抽象表現主義のように見えない何かを表現するというのではない、彼女はただキレイなものを描きたい、何がキレイなのかと、さまざまな方向を探しているなかで、抽象的な作品で表現されたキレイさに惹かれて、私もやってみようとして試したというように思えます。この作品の幻想的というのは、それがキレイだからというもので、そういう点で、彼女の作品は一貫していると思います。

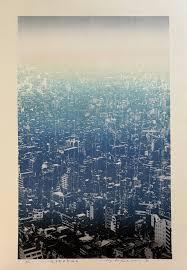

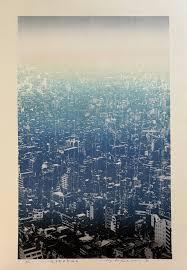

「望首都西郊─梅雨」は1995年の縦長の画面に均質な風景が広がる作品。東京の都市風景を写真製版し、青のグラデーションで摺ったもの。木版のかすれで画業初期に好んだモチーフである雨を表現したということです。個々に至って、彼女には具象も抽象も、写実も幻想もどうでもよく、ただ感性からキレイと感じられればいい、そういう作品になっていると思います。それが、この人の真骨頂ではないでしょうか。

「望首都西郊─梅雨」は1995年の縦長の画面に均質な風景が広がる作品。東京の都市風景を写真製版し、青のグラデーションで摺ったもの。木版のかすれで画業初期に好んだモチーフである雨を表現したということです。個々に至って、彼女には具象も抽象も、写実も幻想もどうでもよく、ただ感性からキレイと感じられればいい、そういう作品になっていると思います。それが、この人の真骨頂ではないでしょうか。

展示作品は撮影不可だったので、そのことを知らずに会場にスマートファンをもって入場した人が、手持無沙汰な風情で、足早に通り過ぎていったようでした。うるさいシャッター音がなく静かでした。また、展示には説明が一切なく、ただ作品を見て下さいという姿勢に好感をもちました。狭い会場でしたが、充実した展覧会だったと思います。

私は、吉田千鶴子という人を全く知らないので、その紹介を兼ねて主催者あいさつを引用します。

私は、吉田千鶴子という人を全く知らないので、その紹介を兼ねて主催者あいさつを引用します。