|

�@�Q�O�P�S�N�P���P�T���i���j�@BUNKAMURA�U�E�~���[�W�A��

���������˂�����ł݂܂��傤���B�W����J�^���O����̈��p�����Ȃ���A�������������̎��Ԃł��B�P�W�U�O�N��Ƀh���N������h�~�j�N�E�A���O�����S���Ȃ�A���}����`��ÓT��`�̒������p�������čs���܂��B����ƂƂ��ɐF�ʂɑ��Č`�Ԃ����D�悳����G��\���́A�V���ȕ\���Ɏ���đ����Ă����܂��B���̑�\�I�Ȃ��̂����z�I���E���Ɋu���������A���e�B���d������N�[���x��~���[��̍�i�ł��B���̗��������ɐ����i�߂��̂���۔h�ŏu�Ԃ𑨂��銴�o�Ɏ��S���A�f�b�T���������ɁA�l�Ԃ������R�ɂ�������čs���܂��B���̂悤�ȗ���ɑR���Ă����̂��ے��h�Łu�C�f�A�̉�Ɓv���낤�Ƃ����B�Ɛ}���I�Ɍ������Ƃ��ł���Ǝv���܂��B���̂悤�Ȏ���̒��ŁA�V�����@���k�̓��A���Y�����u�ɒ[�Ȑ����v�ƌ��āA�g�{����`���o�����Ƃ��u������f�`�ƐF����p�����Ǝ��̕\���@�����グ�A�֊s�����������`�ە\���ƁA���F�A�D�F�A�������ĒW���g�[���̓Ɠ��̗}�����F���ɂ��X�^�C�����l�������h�ƌ����܂��B����ŁA�ے���`�̉��ق������݁A�g�u�f�`�ƐF�ʂ́A�قƂ�Ǐ@�����p�̂悤�Ȑ���v�̒��ŒP�������ꂽ�t�H�����Ɠ��ꂳ�ꂽ�F���̑Θb��a���o���Ă����h���ƂɂȂ�܂��B���̓_�ŁA���w�̐��E�ō����h�ƌ����鎍�l�������u�C�f�A�̔��͉B�g��K�v�Ƃ��Ȃ��v�Ƃ��Ė��ʂȌ�b�△�����ɏ����r�������Ƀ��Y���A����@�A��b�̋H�������d�����邱�Ƃɂ��A�V�����@���k�̕������ɋ������Ă������Ƃ����܂��B�V�����@���k�{�l�̌��t���c����Ă��āu�����閾���ȃC�f�A�̂ЂƂЂƂɂ́A�����|��ЂƂ̑��`�I�v�l�����݂���B�������قƂ�ǂ̏ꍇ�A��X������C�f�A�͍������s�N���Ȃ��̂��B�����ł܂�����������ق����āA��X�̓��Ȃ鎋���ɂ���ď����ȏ�ԂŌ��邱�Ƃ��ł���悤�ɂ��邱�Ƃ��d�v�ł���B���̊���̒��ɂЂ��ގv�l���A���ꂪ�����̖ڂŌ��Ċ��S�ɉ������������܂ŁA�\�Ȍ��薾�ĂɌ�����悤�ɂȂ�܂ŁA�������莞�Ԃ������ė���グ��B���ꂩ�琳�m�ɖ|��ł�����i��T�����߂�B�v�����A�����I�ł��ˁB ���傤�ǐ��v�N�ł����A�M���^�[���E�����[�Əd�Ȃ�Ƃ�������̐l�ł��B�����[�Ƃ͖v�N�������ł����A���{�ł̃����[�Ƃ̒m���x�̊u����͉��ł��傤���B�n�b�L�������āA�����[�̏ے���`�I�ȍ�i�́A�V�����@���k�̂悤�ɏ����ō����I�ł͂���܂��A�����[�ɔ�ׂ�͓̂K�ł��邩�ǂ����͕�����܂��A�����[�ɔ�ׂ�ƁA�V�����@���k�̍�i�͑ދ��Ŗ��C��U�����̂ł��B�S�Ɉ����|����Ƃ��낪�Ȃ��A�����Ə㊊�肵�Ă��܂��Ă��銴���ł��B�L���C�S�g���茾���Ă���^�e�}�G����Ől�ԂƂ��Ă̐S��������Ȃ��z�A����Ȉ�ۂ������Ă��܂��Ƃ������Ƃł��傤���B�������A�����̃t�����X�ł́A�V�����@���k�͌����I�ȕlj�̈˗��𐔑����āA���p�E�̗v�E���C���Ă����ƌ����܂�������̔��p�����ɂ����Ȃ����������[�Ƃ́A���̓��{�]���Ƃ͐������������Ƃł��傤�B������O�I�Ȏx���Ƃ����_�ł��A�����[�Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��قǍL�͂Ɏx������Ă����Ǝv���܂��B

�V�����@���k�̏C�Ǝ���̏K��I�ȍ�i�����ׂ��Ă��܂��B�����ɓ����I�Ȃ��̂Ƃ��A���Ƃ������ˏo�����悤�Ȃ��̂͌���ꂸ�A�ܒ��I�ŁA�ǂ��炩�Ƃ����Ɩ}�f�Ƃ�����ۂ̂��̂��W������Ă��܂��B�}�f�Ƃ����g���͕s�K��������܂��A�@���d�F���M���X�[�^���E�t���[���F�[���̓�����l�ł���}�N�V���E�f���E�J���̂��Ƃ��A���̂悤�Ɍ������Ӗ��Ŗ}�f�Ƃ����`�e�����Ă͂܂�Ǝv���܂��B�@���͖}�f�����A�u����͂���Ȃ�˔\�̌��@�Ƃ��������̂ł͂Ȃ��B�˔\�̗L���ɂ�����炸�}�f�����`��������̂́A���t�ȑO�ɑ��݂𑀍삵���鋗���̈ӎ��ł�������̊��o�ł���B�}�f�Ȍ|�p�ƂƂ́A���̋����̈ӎ��ƕ����̊��o�Ƃɂ���āA�������������ق��\���������O�I�Ȕ�}�����Ɗm�M���鑶�݂Ȃ̂��v�ƒ�`���܂��B�Ⴆ�A�g��،^�h�Ƃ����\���́A���Ƃ��n�������d��|�p�ł́A������ׂ����̂Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�Ƃ��ɂP�X���I�㔼�����O���o�����A����ɔ�������Љ���܂�ꕔ�̋��{�L���ȋM����u���W������ɐ[���������|�p����O��ɂЂ낭������Ղ����̂ł��邱�Ƃɕώ����Ă���ƁA�ǂ����Ă�������Ղ���Nj����邠�܂�g��،^�h�Ɋׂ��Ă��܂��B���̂Ƃ��A�g��،^�h��Ƃ悤�Ƃ���B�������A�l���Ă݂�A�g��،^�h�������Ȃ��Ƃ����̂͒P�Ȃ����ςɂ������A�݂�Ȃ����v���Ă���A���̂��Ǝ��̂����́g��،^�h�Ȃ̂ł��B�]���āA�g��،^�h��Ƃ�悤�Ƃ����s�ׂ��̂��̂��A�L�����_�Ō���Ɓg��،^�h���̂��̂Ȃ̂ł��B�}�f�Ƃ����̂́A�����������̂Ƃ��čl����ƁA�����͕�����Ղ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���Ȃ݂ɁA�M���X�^�[���E�t���[���F�[���ӔN�̖����̍�i�w�u���@�[���ƃy�L���V�F�x�̒��Ŗ�،^���T���o�Ă��܂��B�t���[���F�[���͖�،^�ƋY��邱�ƂŁA��،^���|�p�Ƃ�������ς���������Ƃ����A�Ƃ������邩������܂���B�������A�}�N�V���E�f���E�J���Ɛ^�ʖڂɖ�،^��Nj����Ă������B

����͂܂��A�����ɕ`����Ă���O�l�̐l�����A�ǂ����Ō������Ƃ̂���悤�ȗތ^�����ꂽ���̂ł���Ƃ������Ƃł��B����܂ł̑��̍�i�Ŏg���Ă����悤�ȃp�^�[�����A�g��،^�h�ł���A�`����������l�ɕ����Ă��炢�Ղ����A���b�Z�[�W��`���铹��Ƃ��Ďg���₷���B�������A��ʂ��̂��̂����肵�Đe���݈Ղ����̂ƂȂ�܂��B

����ɁA������́A���̍�i���������������ŁA���ꂪ��i�̃��b�Z�[�W�Ƃ��Č���l������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����ЂƂ̒P�������ꂽ��i�ł���Ƃ������Ƃł��B���̃��b�Z�[�W�́A���͌|�p�Ƃ̂�����Ƃ����t�ɂ��₷���g��،^�h�̂悤�Ȃ��̂ŁA���i��`�̃|�X�^�[�ɋ߂��l�����ł���悤�Ɏv���܂��B�������A�V�����@���k���g�͐^���Ő^�ʖڂɌ|�p�G���Nj����悤�ƁA�܂��A�����̃f���N���V�[�̎s���Љ��^�ʖڂɃ��X�y�N�g���Ă����Ǝv���܂��B���������^�ʖڂ�Nj����Ă������Ƃ��p���āA�g��،^�h�ݏo�����ƂɂȂ��Ă��܂��Ă���B���̂��Ǝ��̂́A������Č���I�Ȗ���N�I�Ȃ��ƂɂȂ��Ă���i������g��،^�h�ł��j�B���ꂪ�V�����@���k�Ƃ����l�̍�i�̑傫�ȓ����ł͂Ȃ����A�Ǝ��͎v���܂��B���ꂪ�A���̍�i�ɂ͏o���_�̂悤����ق��Ă���B

�u�x���v�i�E�}�j�Ƃ�����i�́A�V�݂̃A�~�A���̃s�J���f�B���p�ق̕lj����ɃL�����o�X�ɏk�����ĕ`����������i�ł��B�M���V���_�b�̖q�̓I�ȕ��i��z���N������悤�Ȃ��̂ƂȂ��Ă��܂��B�lj�𐧍삵�����p�ق̂���A�~�A���͂�����n���s�s�ŁA�L���ȃS�V�b�N�̑吹��������悤�ȗ��j�̂���A�����Ă݂�Εێ�I�Ȃ��邳��������悤�ȓy�n���ł��B�����I�Ȕ��p�قƂ��Ȃ�A�ē���͍̂s�����ǂł����A���̒S���̊��������������A�n���c��ɂ͒n���̖��ƁA���ƉƁA�u���W����������A�˂Ă��܂��B���������l�X����������̂łȂ���A�lj�̒����͊l���ł��Ȃ��ł��傤�B���̂��߂̈�Ƃ��āA�q�̓I�ȕ��i�͔엀�ȓy�n���Ŕ_�Ƃ�����Ƃ������Ƃ��̗g���邱�ƂɂȂ���܂��B�܂��A�Ñ��z�N������l���Ɛ}�����������邱�Ƃŗ��j�I�`�����������A����ɂ͉i���I�ȕ����I���l���咣���A���Ƃ̌p���ƈ���Ɋւ�����S�����咣���Ă���Ǝ�邱�Ƃ��ł��܂��B�S�̂Ƃ��ČÓT�l���͏�i�ŋ��{�����Ƃ�����ۂ�^������̂ł����B

�����̉�Ƃ����͍�i�邱�ƂŐ��v�����ĂĂ�������ŁA�|�p�ƂƂ��Ă̎��Ȏ咣�����Ă����킯�ł����A���̂悤�ȃV�����@���k�̎p���͌|�p�ƂƂ������͐����̐E�l�̂悤�ł��B����́A�L�����o�X�ɕ`�����G���i�̂悤�ɁA������x���R�ɍ�i��`���āA�������L�ɏ����ċC�ɓ���ꂽ���̂������Ă����Ƃ����悤�ɂ��́B�܂�́A��Ƃ��u�ǂ����I�v�Əo���オ�������̂��A�s�[�����Ĕ����Ă��炤�B�lj�͂������̂Ƃ͈Ⴂ�A�������Ă���`���Ƃ������̂ł��邽�߁A�o���オ�������̂�������̈ӌ��ɔ�����Ƃ������Ƃ�������Ȃ����̂ƂȂ�܂��B�ǂ��炩�Ƃ����Ɣ���D�ʂ̊W�ƂȂ邽�߁A������x�}���I�Ȏp���͂�ނȂ��Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B�����Ȃ��Ƃ��A��Ƃ����X�N����葽���������ƂɂȂ�킯�ł��B�V�����@���k�̎p���́A�������������ނȂ��ʂ��������Ǝv���܂��B

�����������ŁA���̂悤�ȕ`�������̂܂܂ŁA���ʂɃL�����o�X�ɊG���`���ƁA�����̈�ʓI�ɊG��앗�Ƃَ͈��ȍ�i�����܂�邱�ƂɂȂ�܂��B�Ⴆ���u���z�v�@�i���}�j�Ƃ�����i�B�����R��w�i�ɂ����X�̒��ŁA���|�������̃j���t���y�K�T�X��߂��悤�ƕ����̖��𓊂��A���̋߂��ł͗��̎q�������[�X������Ă���B�����F���őS�̂̃g�[�������ꂳ��Ă���̂������I�ȍ�i�ł��B���̓����I�ȐF���ȊO�̓_�ł́A�u�x���v�Ō����lj�̓������A���̂܂܂����ł�������Ǝv���܂��B���ʓI�ŏ�������i�h��G�j�̂悤�ȉ�ʍ\���ŁA���̋�Ԃ̉��s�����Ȃ����Ƃ�A�l���Ȃǂ̍\���v�f���ތ^�I�ł��邱�ƂȂǂł��B�����ŕ`����Ă���j���t��q���͒����̂悤�ŁA�`�Ԃ��M���V�������ɂ悤�ł��A�����̂Ƃ��Ă̐��������Ƃ���������A�������������܂���B�y�K�T�X�̃|�[�Y���Î~���Ă��钤���̂悤�ł��B����䂦�ɁA�����̃j���t�����ł����Ă����\�����Ȃ��A�G��Ƃ��Ă̎��Ȏ咣���ŁA�G��Ƃ�����ʂ��̂��̂����A�����ɏے�����Ă��邾�낤���ӂƂ�����Ɏv����y������ʂ������Ă���Ǝv���܂��B �u�ґz�v�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł́A���S�ɕ`����Ă��鏗���͓��̂̌��݂�����������悤�ɕ`���Ă��܂����A��͂萶�g�̓��̂Ƃ��������͂��܂���B�u���z�v�������ł����A�l���ɕ\��Ƃ������̂��Ȃ��A�����v���l���Ă���̂��A�ӎ����Ȃ��l�Ԃ̉��l���������ʂƂ����̂Ȃ̂ł��B�������A����͉�Ƃ̋Z�ʂ̂����ł͂Ȃ��āA�����܂ł��Ӑ}�I�ł��B���������_�ł͑��̉�Ƃ̎ʎ��I�ȊG��Ƃ͈�����悷���̂ƂȂ��Ă����B����́A���Ƃ��X�[���̂悤�ȓ_�`�Ŏʎ��Ƃ͈�����G��Ǝ��̋�Ԃ���낤�Ƃ����u���̉�Ƃ����ɒʂ���_���������B���ʓI�ɂ����������ƂɂȂ����̂��ƁA���͎v���܂����B �����̍�i�����Ă��āA���z�I�ȊG��Ƃ��ے���`�Ƃ��������Ă��܂������A�ނ��뎄�ɂ̓C���X�g�Ƃ��|�b�v�A�[�g�ɋ߂����̂̂悤�Ɏv���܂����B�����A����͊G�悻�̂��̂����A���O�I�ȋc�_�������Ȃ��Ă��܂��Ă���̂ŁA�����ł͐����͂��܂��B

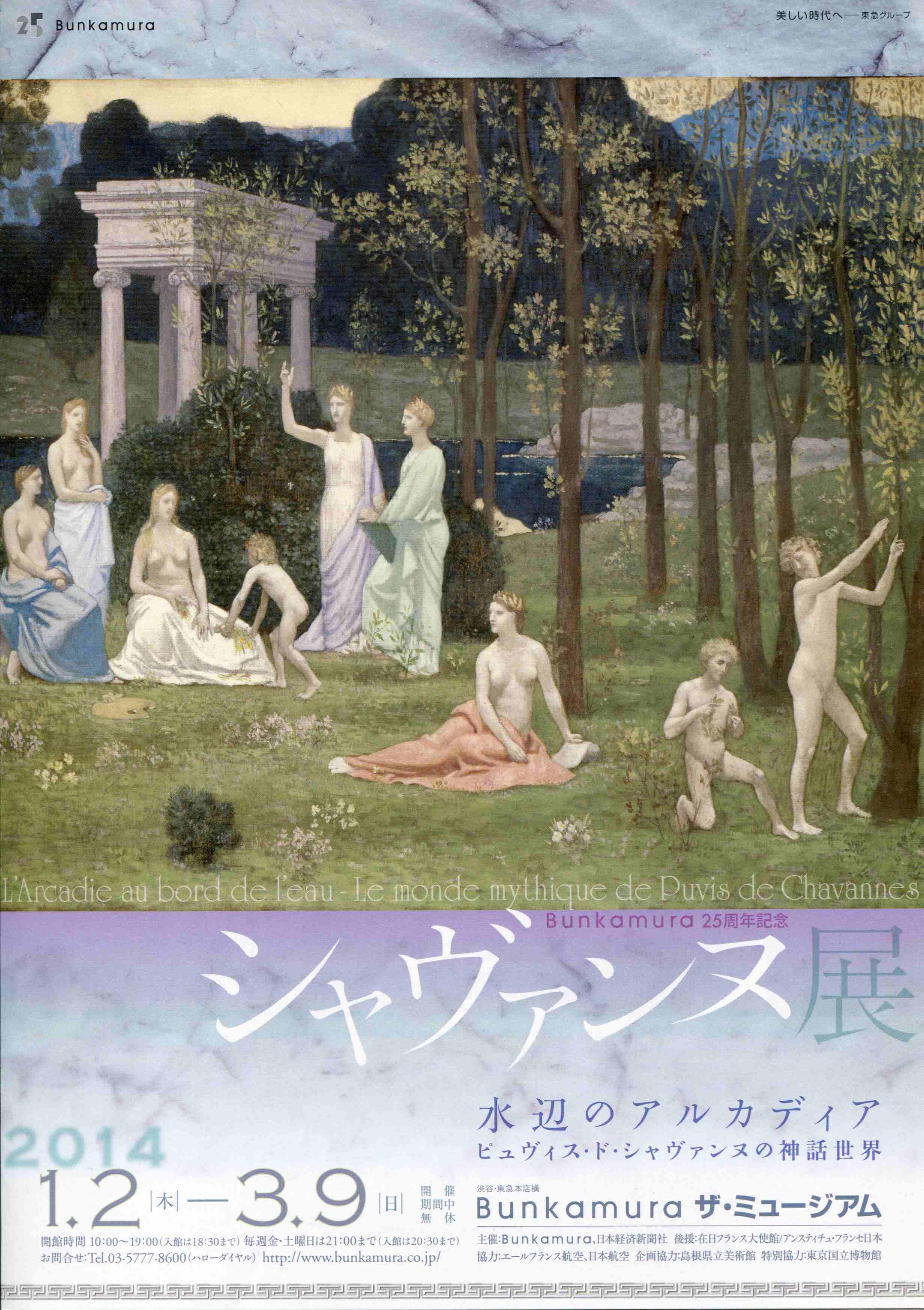

�V.�A���J�f�B�A�̑n���`���������p�ق̕lj摕���ցi�P�W�V�O�`�W�O�N��j

���[���b�p�ߑ�̎s������Љ��ϋɓI�ɐ����i�߂��̂̓i�|���I���R���̎����̃t�����X�ł������A�����푈�ɂ�蓂�˂ɏI�����}���A����܂ł�࣏n�����������A��̉��⋤�a���ł̍����ŁA�p���s�X�͍r�p���܂��B���x���̎����̃V�����@���k�́A�����ɂ�����V���Ȍ��z�̕lj搧��̒������A�Z�������X�����������ƌ����܂��B

�W���X�y�[�X�ɂ́A���̍�i�����ۂɔ��p�ق̕ǖʂɏ����Ă���̂��Č�����͌^�̂悤�Ȃ��̂�����Ă��܂������A���ۂɃ��������p�قɕ����āA�ǖʂɕ`����Ă��邱�̍�i�𒍖ڂ��Ē��߂�Ƃ������Ƃ́A���̏ꍇ�ɂ́A���Ԃ蓾�Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���܂��B�����́A�����𒍂����Ƃ��Ȃ��A�ʂ�߂��Ă��܂����ƂɂȂ邾�낤�B�ʂ�߂���l�̑����~�߂����āA�lj�ɒ��ӂ��W�߂�����悤�ȋ������̂́A���̍�i�ɂ͔F�߂邱�Ƃ��ł��܂���B�t�ɁA��i�Ƃ��Ă̑��݊�������Ȃ��������āA��i�̓Ɨ��������݂Ƃ��������A�����ɍ�i�����邱�ƂŁA��ԂɊ��Ƃ����͋C���������Â���悤�Ȕz�����Ӑ}����Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ǝv����A�D�ӓI�Ɍ���A���������Ӑ}�����߂Ƃ��Ď���邱�Ƃ��o����ł��傤�B�����ł���A���y�ł���A���Ȏ咣��}���A���Ƃ����Ăa�f�l�ł��Ȃ��A�ЂƂ̉��y��Ԃ���낤�Ƃ�������y�̂悤�Ȃ��Ƃ��A���̍�i���l���Ă����Ɖ��߂��邱�Ƃ��\�ł��傤�B���̂��߂ɁA��i�͐F�ʂɂ���ċ�悳�ꂽ�ʂƋ��̋��E�ł�����ɊҌ�����Ă������Ƃɓ˂��l�߂��Ă������ƂɂȂ�킯�ł��B�����ł́A���A���ł���Ƃ��A����◝�O��z�N������A�g���r���[�g�Ƃ��A�w��̃X�g�[���[�ȂǂƂ������`���I�ȊG��̊�Ղ͖��p�ɂȂ��Ă����͂��ł��B���̔��ʁA�F�ʂ�����ɗ^����S���I���ʂƂ��A���̐F�ʂ�g�ݍ��킹�č\�������邱�Ƃɂ�镡���I���ʂƂ��A���̃C���[�W���N�Ƃ������A�C���e���A�f�U�C���Ƃ��r�W���A���̃}�[�P�e�B���O�̂悤�Ȕ��z�ł��傤���B�O�̂Ƃ���ŁA�|�b�v�A�[�g�̂悤�ȃe�C�X�g��������Ƃ������̂́A����ȂƂ���ł��B �����ł���A���̍�i�͊ς�l�ЂƂ�ЂƂ�̓��ʂ��������l�ɑi�������邱�Ƃ��Ӑ}���Ă���̂ł͂Ȃ��A�s����`�I�ɕ��͂��ꂽ�}�X�Ƃ��Ă̈�ʓI�Ȑl�X�ɂƂ��Ď���₷���Ƃ������Ƃ��v�Z���Đ��삳�ꂽ���̂ƌ������Ƃ��ł��܂��B�|�b�v�A�[�g���H�Ɛ��i��]�p���ăA�[�g�Ƃ��Ĉ������̂Ɣ��ɁA�|�p��i���H�Ɛ��i�̂悤�ɐ������悤�Ƃ������̂ƌ����邩������܂���B�����炱���A�����l�Ƃ��Č���A�ދ��������Ă��܂��̂́A���������Ƃ��납������܂���B |