|

�Q�O�P�U�N�R���P�U���i���j�������m���p��

�Ƃ������ƂŁA������ɔ����Ă������Ԃ��]���Ă��܂����̂ŁA�Ƃ������Ƃʼn������p�W�ł��Ƃ������ƂŁA���Ɍ��������B���͍��̊J�Ԃ��n�܂낤�Ƃ��Ă��������ŁA�O���l�̎p�����Ȃ�ڂ����đ����悤�ȋC�������B�������A�{�b�e�B�`�F���W���I���߂����A�i�q�w�̌��������~���ƁA���m���p�ق̃J�����@�b�W���W���ڂɓ��������A�n�܂������肾���A��Ō���@������邾�낤����ƁA�������̓����s���p�قɌ��������B�������A���p�قɌ������ĕ����Ă��������ɁA�����悤�ɕ����Ă���l�̎p�������̂ɋC�Â����B���Ȃ荬��ł���̂́A���̎��_�ŕ��������B�����āA���p�ق̌��ւœ���Q���ԑ҂��Ƃ��A�i�E���X����Ă���̂����B����グ���B����ȂƂ���ŊG������Ȃ�Đ^�������B�ƁA���ւŋ}篁A�\��ύX�B�������ʂ�߂������m���p�قɍs�����Ƃɂ����B�����������݂������낤����ǁA�n�܂������肾����A�����܂��ł͂Ȃ����B���̗\�z�͓�����A�����ċĂ���킯�ł͂Ȃ��������A����͎n�܂�������ŁA��r�I���������ĊG���݂邱�Ƃ��ł����B �P�T�N�O�̂Q�O�P�P�N�������s�뉀���p�ق̃J�����@�b�W���W�ɂ͍s�����B���̎��́A�����ԂG���Ă����L�����������B����ȊO�ɂ��܂�L�����N���ł͂Ȃ��B�����g�ɂ��Ă��A���p�W�܂�������悤�ɂȂ��āA�͂��߂̂���ŁA�����Ȃ�ɊG������p�^�[�����ł��Ă��Ȃ������i�����債�ĕς��Ȃ�����ǁj���Ƃł�����B���A�P�T�N�o���āA�����̋L�����m���߂������A������Ƃ̍�i�����鎞�Ԃ��u�ĂāA���̍��̎����͂ǂ����������A���ƕς�����̂������邱�Ƃ��ł��邩������Ȃ��Ƃ��l���Ă��āA���̔��p�W�͌������Ǝv���Ă����B �܂��́A��Î҂̂���������s���܂��傤�B�����ɁA��Î҂̃J�����@�b�W���ɑ��鎋�_���\���Ă���Ǝv���܂��B�g�~���m�̐��܂ꂽ�~�P�����W�F���E�����[�W�E�_�E�J�����@�b�W���i�P�T�V�P�`�P�U�P�O�j�́A���m���p�j�ɂ�����ő�̕ϊv�҂̂ЂƂ�Ƃ��āA�o���b�N���p�̑n�n�҂ɂ���������̑�ȉ�Ƃł��B�ڂ̑O�̃��f���𒉎��Ɏʂ����A���Y���A�f�`���s�Ȃ킸�J�����@�X�ɒ��ڕ`����@�A���`�[�t���Ɍ��܂ʼne�ɒ��߂錀�I�Ȗ��Ö@�i��˃v���Y���j�A�����Ċς�҂ɒ��ڑi�������郔�B���B�b�h�Ȏ����߂Ƃ����ē_�ɂ����āA�ނ̍�i�̓��l�T���X�ȍ~�̗l�X�Ȕ��p�̋K�͂�ł��j��A�V����̓����������܂����B����䂦�A�ނ̉�@�͑����̔M���I�Ȍp���ҁi�J�����@�b�W���X�L�j�݁A���[�x���X��E�g�D�[���A�����u�����g�Ȃǂ̂P�V���I�̐������̉�Ƃ����e����^���A�o���b�N�Ƃ����V����̔��p���J�������錴���͂ƂȂ����̂ł��B�{�W�ł́A�P�P�_�̃J�����@�b�W����i�ƁA�ނ̉e�������p���҂����i�J�����@�b�W���X�L�j�ɂ���i�����킹�A�v�T�P�_��W�����܂��B����̓J�����@�b�W���̌�������^�M������̍Ւd��ȂLjړ��s�\�ȍ�i���܂߂ĂU�O�_���܂�ƌ�����Ȃ��A���{�ł͉ߋ��ő�A���E�ł��L���̋K�͂ƂȂ�܂��B����́u������v�A�u�Õ��v�A�u�ё��v�A�u���v�Ƃ������A�J�����@�b�W���|�p�𗝉����邽�߂̏d�v�ȃe�[�}���Ƃɏ͗��Ă��\�����A�ނ̌|�p�̊v�V���ƁA�p���҂����ɂ����߂ƕϗe�̉ߒ��������܂��B���킹�āA�ނ̔g������Ȑ��U���L�^����������̌Õ����������o�i���A�J�����@�b�W�����|�p�Ɛl���̗��ʂ���@�艺���Ă��Љ�����܂��B�h �Ƃ����悤�ɁA�J�����@�b�W�����G��j�̒��ł̕ϊv�ҁA�o���b�N�|�p�̑n�n�҂Ƃ��Đ�������Ă���悤�ł��B�������A�ƌ����Ēm�������Ԃ���������͂���܂��A�J�����@�b�W���Ƃ�����Ƃ͂P�X�Q�O�N��ɃC�^���A�̔��p�j�ƃ��x���h�E�����M�ɂ���čĔ��������܂ŁA���j�ɖ�����Ă�����Ƃł������Ƃ������Ƃł��B������A�����ŃJ�����@�b�W����ϊv�҂Ƃ��Ă��Ă��A�Ĕ��������܂ł́A�Ƃ��ɃJ�����@�b�W���ɂ��ϊv�Ƃ������Ƃ͈ӎ�����Ă��Ȃ��Ă��A�o���b�N�G��Ƃ����̂͂��������A���p�j�������Ƌ��ʂ��Ă����Ƃ������Ƃł��B�������ɁA�J�����@�b�W���X�L�Ƃ����p���҂����܂�A�ォ��݂���B�X�����Ƃɂ��J�����@�b�W���̉e����������̂ł��傤���A����̓o���b�N���p�S�̂����E��������̂��������i�����ł���Η��j�ɖ������͂��͂Ȃ������ł��傤�j�A�����đ�Ƃւ̉e���͔ނ�̓����̒��ɕ�ۂ���Ă��܂����i�J�����@�b�W���̉e���]�X���l���Ȃ��Ă��A�e��Ƃ̓����Ƃ������ƂŘb�͍ς�ł��܂��Ă����j�Ƃ������Ƃ������Ǝv���܂��B�����ŁA�{��ɓ���O�ɏ��X�E�����܂��̂ŁA�����̂Ȃ����́A�ǂݔ���āA���y�[�W�̋�̓I�ȓW���̊��z�Ɉڂ��Ă������������Ǝv���܂��B������ƒ����Ȃ�Ǝv���܂��B �����M���J�����@�b�W�����Ĕ������A���ɏЉ�悤�Ƃ����P�X�P�O�`�P�X�Q�O�N��Ƃ����̂́A���[���b�p�̗��j���݂�A��ϓ��A�ϊv�̎���ƌ������Ƃ��ł��܂��B��ꎟ���E���ɂ���ă��[���b�p�̓`���I�Ȓ����╶���͍��ꂩ��̕ω���]�V�Ȃ�����܂��B�h�C�c�ƃI�[�X�g���A�A�����ă��V�A�Ƃ����鍑�͏��ł��A���V�A�v���ɂ��Љ��`�̐����������܂��B�܂����{��`�o�ςȂǂɂ���ď]���̎Љ��R�~���j�e�B���ώ����A�l���o���o���ɂȂ��O�Љ���܂�܂��B���̂悤�ȓ����̒��Ō|�p�╶�����A�傫�ȕω��𐋂��čs���܂��B�����M�̎��ӂł���A�����̃C�^���A�̌|�p�����ł͖�����`�̉^�����N����u�v���v��W�Ԃ��܂��B���̒��ŁA�����M�̓J�����@�b�W���̒��Ɍ|�p�̊v�������o���A��������g�����ɔF�߂����S�����������邽�߂ɂ��A�傫���A�b�s�[�����Ă������Ƌ�����Ǝv���܂��B�ł́A�����M�̓J�����@�b�W���ɂǂ̂悤�ȁu�v���v�����o�����̂ł��傤���B����́A�ނ̌��t�Ō����A���~���Y���A�n��̃��A���Y���A�����ȃ��A���e�B�ɂ����鎋�p�̋���̎O�_�ł��B����́A�܂��Ɏ�Î҂������̒��ŏq�ׂ��Ă��邱�Ƃɑ��Ȃ�܂���B �������̐����͊Ȍ�������̂ŁA����������Ɛ�������A�J�����@�b�W���́A���l�T���X�ȗ��A��Ƃ������d�����Ă����f�`�Ɋ�Â����A���ځA�J�����@�X�Ɍ��������Ƃ����܂��B���̂��߁A�l���̑��e��g�̊e���̔��W��T�������z������t�B�����c�F�̃��l�T���X�̉�Ƃ����𒆐S�Ƃ����ÓT��`���w�ɑ��āA���ɖ������A��ڂ��A�X���܂ł������o���ɂ������X�������A���Y����ł��o�����ƂɂȂ�܂����B�����ꂽ���z�ɂ���č��M�Ȏ���邱�Ƃ��G��̎g���ł���ƍl����̂��l���T���X�̊G��̍l�����ł����A���̂悤�ȗ��ꂩ�猩��A�J�����@�b�W���̊G��̃��A���Y���́A�G���j����̂ƌ����Ă������͂Ȃ��ł��傤�B�܂��A�e�B�c�A�[�m��̂悤�ȃ��F�l�c�B�A�h�̂悤�ȑ��ʂȐF�ʂ���g���������I�ȍ��؈�ࣂ��ɂ��w�������āA���ƈł̋���ȃR���g���X�g�̒��ŁA���O�I�Ƃ������钼�ړI�ŕ����Ȍ�����ʂʼn��o���Č����܂����B����̎葱�ł����A�]���̂��܂育�Ƃ����E����@����̊v�V�A���j��_�Ƃ�����̃q�G�����L�[��]�|������Õ���╗����̐ϋɓI�ȍĉ��߁A�Ƃ�������A�̓����́A���j�I�����̂��܂�c����Ă��Ȃ����Ƃ������āA���̉�Ƃ��A�]������̓`����f�����āA���������ˑR�ψق̂悤�ɐV���Ȍ|�p��P�ƂŐ��ݏo���A���ɏՌ���^�����Ƃ����悤�ɁA���x���g�E�����M�͐��ɋ���Ȉ�ۂ�^����悤�ɃJ�����@�b�W�����Љ�A���ꂪ�A���̔��p�W�ɂ��e����^���Ă���Ƃ����킯�ł��B�܂��A����Ɍ����A�J�����@�b�W���Ƃ����l���̔g������̐��U�̓`�L�I�ȃG�s�\�[�h�����̃C���[�W������ɐ��邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B �J�����@�b�W���ɂ��āA�������ŏq�ׂ��Ă��邱�Ƃ�ے肷�����͂���܂��A���̃x�[�X�ɂ͎���ɂ��o�C�A�X���F�Z�����f����Ă���̂͋^���悤�̂Ȃ����ƂŁA���ꂪ�w��Ƃ��A�������̕��ł͒���ƂȂ��Ă��邩������܂��A����͂��Ȃ�x�̋����F�ዾ�ł͂Ȃ����Ǝv����Ƃ��������܂��B������A�������玩�R�ɂȂ�Ƃ��A�V���Ȏ��_���Ă���Ƃ��A����Ȃ���͑S������܂���B�����A���鎞���܂ŗ��j�ɖ�����A�Ƃ������Ƃ͖w�ǖ�������Ă��āA���邫����������v�����Ƃ��ċr���𗁂т�Ƃ����ʗ_�J�ȂɊ������܂�Ă��܂��Ă���悤�ŁA����ȂƂ��납�狗����u�����Ă����Ă������̂ł͂Ȃ����ƁA���߂Ď������ł��i�Ƃ����̂͘����Ȍ�������������܂��j�A���������Ƃ��납�痣�ꂽ�Ƃ���ő��邱�Ƃ͂ł��Ȃ����Ǝv���܂����B���ꂪ�A�����Ƃł��Ă��邩�́A���̐�̊��z��ǂ�ł���������A��ڗđR�ł��傤�B �Ƃ������ƂŁA��i���A�W���̏͗��Ăɉ����Č��Ă��������Ǝv���܂��B �T�D������F�肢�A����A���y�@

���ۂ̍�i���ςĂ����ƁA��ȁi�����I�ȁj�Ƃ���ɋC�Â��܂��B���̑��́A�F���݂��A������������Ă��܂��Ă���悤�ɂ݂��邱�Ƃ�����Ƃ����_�ł��B����́A���̍��o�������ꂸ�A�܂��A�Ƃ�悪�肩������܂���B���肷��悤�ł����A�����œW������Ă���J�����@�b�W���̍�i��ʂ��Ă݂�ƁA�J�����@�b�W���̍�i�́A�O�ʐ^�����ňꕔ���Ɍ��̂悤�ȋ������āA�����Ɍ����������Ă���悤�Ɍ�����Ƃ��A�S�̂ɉ���Ă�����ʂɂȂ��Ă���Ƃ��A���̍�i�̐F�ʂ������Ƃ��N�₩�ȕ��ނɓ���Ǝv����قǂł��B���ۂɁA�����O�̃��l�T���X�̉�Ƃ����̖��N�ŁA�������̂���F�ʂƔ�ׂ�ƁA�ݏd�ł������ꂽ��ۂ��܂��B����ɂ́A�����킯������̂ł��傤���A���ɂ͌��������܂���B���̓_�ɂ��ẮA�ʂ̂Ƃ���ł��b�������Ǝv���܂��B �����āA���̊�ȁi�����I�ȁj�Ƃ���́A�w�i���Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���̍�i�ł́A��l�̐l���̔w��͓y�ǂ̂悤�ɂȂ��Ă���ƌ����Ȃ�������܂��A�m���ȂƂ���͕�����܂���B�܂�A���̍�i�ł͂Q�l�̐l���������o�ꂵ�A���̓�l�̓����ƕ\��O�ʂɁA���邢�͑S�ʂɌ����Ă���Ƃ����܂��B�����ŁA�����邱�Ƃ́A���̍�i�ɂ����ē�l�̐l�������`����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�ȂA�����悤�Ȃ��Ƃ��J��Ԃ��Ē����Ă���悤�ł����B��l�̐l�����A�ǂ��ɂ���̂��Ƃ�����Ԃ��`����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�������ǂ��������ɂȂ�܂����A���̍�i�ɉ�ʂɂ́A�����ԁA�܂��ʂ������āA�����Ɂi���̋�ԂɁj��l�̐l�������āA���̓�l�̐l�����������Ă���Ƃ��悤�ɕ`����Ă���̂ł͂Ȃ��āA�_�C���N�g�ɓ�l�̐l���������`����Ă���Ƃ������Ƃł��B��l�̐l�����A���̂悤�ȋ�Ԃɂ���Ƃ�����ʂ̋q�ϓI�Ȗʂ��ȗ�����Ă���Ƃ������Ƃł��B�ǂ��������Ƃ��Ƃ����ƁA��ʂ�`���Ƃ������Ƃ́A��l�̐l���̂�����͂��ӂ��߂čL�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B���̂��߂ɂ́A���_���l���班�������ĉ��ڂɌ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ�܂��B�f��ł��������O�V���b�g�ł��B�܂艓�i�ł��B���ڂɈ����Č��邱�Ƃ�˂��l�߂Ă����Β��ՓI�ɂȂ�A�ŏI�I�ɂ͐_���܂̎��_�ɋ߂Â��Ă������ƂɂȂ�ł��傤�B���̂悤�Ȏ��_�Ŕw�i����������Ԃ�������ƕ`�����Ƃ����݂��̂����ߖ@�ł���A���̉��ߖ@����g�����������Ă��������l�T���X�̉�Ƃ������Ƃ�����Ǝv���܂��B�������A���̍�i�ł́A���̋�Ԃ�`�����Ƃ��ȗ����Ă��܂��Ă���悤�Ɍ����܂��B�]���āA���ɂ́A���̍�i�̓l���T���X�̉�Ƃ������Nj����Ă����q�ϓI�Ȏ��_�ɗ����Ă��Ȃ��悤�Ɍ�����̂ł��B�ł́A���̍�i���q�ϓI�Ȏ��_�ɗ����Ă��Ȃ��Ƃ���E�E�E�A�����ł��A�S�ʓI�ɂ͌�����Ȃ��ł��傤���A��ϓI�Ȏ��_�ɗ��Ƃ��Ƃ��Ă���ƁA�킽���ɂ͎v���܂��B�w�i���ȗ����Ă���Ƃ������Ƃ́A�f��ł����N���[�Y�A�b�v�ł��B�l�����̂�����Ƃ��A���ɉ����ɒ��ڂ��鎞�A���̂��̂ɏW�����āA�]�v�ȏ����̂ĂĂ��܂��܂��B�����ł́A���Ă���悤�Ō��Ă��Ȃ��B���̍�i�ł́A�w�i����Ƃ͌��Ă��邩������Ȃ����A�ڂɓ����Ă��Ȃ��̂ł��B�f��̃N���[�Y�A�b�v�ł́A�w�i�Ƃ���Ԃ͌����Ȃ����Ă��܂��܂����A�N���[�Y�A�b�v�����l���̕\��͂悭������܂��B����ɑ��āA�����O�V���b�g�ł͐l���̕\��܂łׂ͍���������܂���B���̑���ɁA��ʑS�̂̍\���Ƃ��l���̔z�u�Ƃ��A�l�����ǂ̂悤�ȃ|�[�Y���Ƃ��Ă��邩�A�l���ȊO�ɂǂ̂悤�Ȃ��̂���ʂɓ���邩�Ƃ������S�̂̐v�ŁA�\�킷�Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���܂��B������A�X�P�b�`���������`���āA���G�̒i�K�ʼn�ʂ��L�b�`���ƃL�}��悤�ɍ�邱�ƂɂȂ�킯�ŁA���̂��߂ɂ͐��m�ȃf�b�T�����K�v�s���ɂȂ�Ƃ������Ƃł��傤���B�Ⴆ�A�f��ł̓����O�V���b�g�̏�ʂ𒆐S�Ƃ�����i�ł́A�l���̕\��͌����Ă��Ȃ����߁A�l�̃A�N�V�����Ƃ��A�傫�ȓ��������S�ƂȂ��Đi�݂܂��B����ɑ��āA�e���r�̃h���}�ł́A�f��̂悤�ȑ��ʂ��ł��Ȃ����߁A��������ʂ̌���ꂽ���ʂŃh���}��i�߂邽�߂ɂ́A�����Șg�ɂ��傤�Ǔ���悤�Ȑl�̊��㔼�g�����S�Ői�ނ��߁A��̕\����f�����Ƃ������Ȃ��āA�l�̓��������\��̈ڂ�ς�����ɉf���o���悤�ɂȂ�܂��B���̏ꍇ�A�f��ƃe���r�̈Ⴂ�Ƃ������Ƃ��悭�����܂����A�f��̏ꍇ�͍�i�̊����x�Ƃ������Ƃ�������̂ɑ��āA�e���r�̏ꍇ�ɂ͌���l���R�~�b�g���鋤���Ƃ��������Ƃ�������X���ɂ���܂��B����́A�f���o������ʂ��N���[�Y�A�b�v���S�ŁA�������Ƃ���ɏœ_�����킹�āA����ȊO�̂Ƃ���͏ȗ����邱�ƂɂȂ��ϓI�ɋ߂���ʂɂȂ��Ă���̂��A�ЂƂ̌����ƍl�����邩��ł��B ����Ɠ������Ƃ��A���̍�i�ɂ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����āA���̍�i�ŕ`����Ă����l�̐l���A�Ƃ��ɍ����̏��肢�t�̂�����Ƃ����Ƃ������Ă��܂��قǁA�킴�Ƃ炵���`����Ă���\��́A���l�T���X�̉�Ƃ́A����قǂ܂łɂ͋ɒ[�ɕ\���`���Ȃ������̂ɑ��āA�����ĕ`������ł���ƌ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�J�����@�b�W���̂��̍�i�ł́A�������邱�ƂŁA�\���ʂɃh���}�����o���Ă���悤�Ɍ����܂��B ���̗��R�������l���Ă݂܂��傤�B����ɂ́A���̍�i�����삳�ꂽ�P�U�O�O�N����̎�����l����K�v������܂��B�ЂƂ̌_�@�Ƃ��čl������̂͂P�U���I�͂��߂Ƀ��^�[�ɂ���Ē[�����J���ꂽ�@�����v�̉e���ł��B���^�[�ɂ���Ďn�܂�A�e�w���҂ɂ���ėl�X�ȏ@�h�����܂�܂������v���e�X�^���g�ƈꊇ���ꂽ�V�����咣����l�X�́A�u�_�͐l�Ԉ�l��l�ƌ_��̂ł����Čl�����ڐڐG���鎖���o����B�v�Ƃ��������̌��t�Ɋ�Â��A�l�l�����ڐ_�Ɍ��������ĐM���邱�Ƃ����߂܂����B����́A�J�g���b�N�̋���ɂ���Č��킳�ꂽ�_����ʂ��Đ_�ɂƂ����A�_�ː_���ˏW�c(��ʑ�O)�Ƃ����A�W�c���肫�̑g�D�I�ȐM�̋ؓ���ᔻ�����Ƃ����܂��B�J�g���b�N�́A���̂悤�ȑg�D�I�Ȃ��̂ł́A�l�̓��ʂ��A�W�c�̒��ł̌l�Ƃ������ƂŐi�s�͊O�`�I�Ȃ��̂ɁA�Ⴆ�V���ւ̎Q���Ƃ��s�Ƃ��O�ʓI�ȍs�ׂɕ邱�ƂɂȂ�܂��B�����ᔻ�����v���e�X�^���g�͏W�c�ł͂Ȃ��A�����܂ł��l�𗧋r�_�Ƃ����g�D������ڎw���A����������Ɍl�l�̗D����m�肵�܂����B���̌��ʁA�������S��`����ʓI�ȐM�Ƃ����咣������_�Ǝ��Ȃ̓��I�ȊW�����ԂƂ����_���������A��̓I�Ȑl�ԂƂ��������̌l��`�̊�b�����グ�Ă������ƂɂȂ����̂ł͂Ȃ����ƌ�����킯�ł��B���̉e���́A�v���e�X�^���g�݂̂ɗ��܂炸�A�J�g���b�N�̑��ɂ��A�����悤�ȓ��������܂�܂��B���ꂪ�ɒ[�ɐi�ނƈْ[�Ƃ��Ēf�߂���Ă��܂��l�X������ꂽ�Ƃ����킯�ł��B

���̂Ƃ��ɁA���̍�i�Ɍ���킯�ł͂���܂��A��i�̎��_�Ƃ��ċq�ϓI�Ȃ��̂���A��ϓI�Ȃ��̖̂G�肪�������̂ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł��B���́u���肢�t�v�Ƃ�����i�ɂ��A���ꂪ�����Ă���Ǝv���܂��B���ꂪ�A�J�����@�b�W���̍�i�̓����ݏo���v���̈�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ǝ��ɂ͎v���܂��B

�J�����@�b�W���Ɠ�����̈�t�ŁA��ƂƖʎ����������Ƃ����}���`�[�j�́A���̍�i��`���������̃J�����@�b�W���̐������i�̈Ӌ`�ɂ��ď،����c���Ă��邻���ł��B����ɂ��A�����̃J�����@�b�W���́A���[�}�œV�U�ǓƂō�������������������A��Ƃ̍H�[�ō�i�̈ꕔ�̓����┼�g���Ȃǂ�`�����d���ŌЌ������̂��ł��������ł��B���̂悤�ȁA���ۂ̃��f���Ɋ�Â��ď����́u�����v��u���g���v���N���[�Y�A�b�v�ŕ`���Ƃ����d����ʂ��āA�J�����@�b�W���͎��g�̎�@�Ƃ��Ă��������Ƃ�������܂��A�}���`�[�j�͎��̂悤�ɏ����Ă��܂��B�g�J�����@�b�W�����P�g���⓪���A�����čʐF�ɂ���āA�̑�Ȑ��ʂ������炵���Ƃ������ƁA����ɁA�����I�̐E�Ƃ��A�ނɑ������Ă��邱�Ƃ͔ے�ł��Ȃ��B�h�}���`�[�j�̌����u�ʐF�v�́A�����̌����̃��f���⎩�R�̎������Č�����Ƃ������Ƃ̂��߂ɗp�����Ă����Ӗ�������Ƃ����܂��B����́A�}���`�[�j���J�����@�b�W���̍�i�̂Ȃ��ōł������]�������̂́A�����ɐݒu���ꂽ��^�̗��j��ł͂Ȃ��A�܂��ɂ��́u���肢�t�v����������ł��B���̂��Ƃ́A�t�ɃJ�����@�b�W����ᔻ�����ێ�I�ȉ�Ƃ��A���̍�i�ɑ��Č��_�Ƃ��Ďw�E����������m�邱�Ƃ��o����Ǝv���܂��B���̓T�^���o���I�[�l�Ƃ�����Ƃ̎��̂悤�ȏ،��ł��B�g�ނ��G���j���̂��ƍl����҂�����B�Ƃ����̂́A�����̎�҂������J�����@�b�W���̗�ɕ킢�A���ۂ̃��f������ЂƂ̓������ʐ����邱�Ƃɂ��܂��A�f�`�̊�{��|�p�̉��`���w�Ԃ��Ƃ������A�����ʐF�����ɖ������Ă��邩��ł���B���̂��ߔނ�́A��̐l�������ꏏ�ɔz�u���邱�Ƃ��ł��Ȃ���A���j���g�ݗ��Ă邱�Ƃ��S���ł��Ȃ��A���������M�Ȍ|�p�̔��_�𗝉����Ă��Ȃ����䂦�Ɂh�A�܂�A�����̕\�w��͕킷��\�ʓI�ȁu�ʐF�v�����ǂ����߂Ă��ẮA�ʐF�Ƒ��Ȃ��A����ɐ�s���ׂ��u�f�`�v�A�܂萸�_�̒��ɃC���[�W���`�����A�����\������Ƃ����|�p�̉��`�̒T�����a���ɂȂ��Ă��܂��B���̃o���I�[�l�̌����̌㔼�́A���܂܂ŏq�ׂĂ������Ƃɒʂ���Ǝv���܂����A�O���̍ʐF�Ɋւ��邱�Ƃ́A���������Ă��邱�Ƃł�����̂ŁA�ʂ̍�i�̂Ƃ���Ŏ��Ȃ�̈ʒu�Â��Ɛ��������݂����Ǝv���Ă��܂��B

�U�D������F�܊�

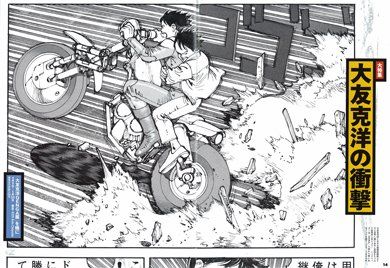

���́u�g�J�Q�Ɋ��܂�鏭�N�v�Ƃ�����i�́A�L�}���Ă��Ȃ��Ƃ����̂������ȑ���ۂȂ̂ł��B���ׂēW������Ă����A�J�����@�b�W���X�L�̈�l���u�J�j�Ɏw�����܂�鏭�N�v�i�E��}�j���J�����@�b�W���ɔ�ׂĉ���Ȃ̂ł����A����Ȃ�Ɉ��肵����ۂ���̂ɁA�Ȃ��Ǝv���̂ł��B����́A�ЂƂɂ͒ɂ����ȕ\���`���Ƃ����p�^�[�����J�����@�b�W�������s���낵�Ă��邳�܂����Ď���Ƃ������Ƃ�����Ǝv���܂��B����ƁA������_�A�u�J�j�Ɏw�����܂�鏭�N�v�����肵�Ă����ۂƏq�ׂ܂������A����́A����قǐS���������A�܂�Ռ����邱�ƂȂ��A��i�����Ă��邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ƃł�����܂��B�܂�A�J�j�ɋ��܂�Ēɂ����Ɗ���ړ��������邱�ƂȂ��A���̏�ʂ��j���j�����Ȃ���A�˂������Č��Ă��邱�Ƃ��ł���̂ł��B�������A����ł͊ς�҂�����ړ����Ă��Ȃ��킯�ł��B�����ɂƂǂ܂��Ă���A�J�����@�b�W���̍�i�ɂ���悤�Ȋς�҂��������荞���������Ă��܂����Ƃɂ͂Ȃ�܂���B���̂��߂ɂ́A�P�ɒɂ����ȕ\������Ɏʂ����Ƃ��������ł͕s�\���Ȃ̂ł��B�J�����@�b�W���́u�g�J�Q�Ɋ��܂�鏭�N�v�́A���̂��߂̎��݂����Ă��邽�߁A��ʂ��`�O�n�O�Ȃ��̂ɂȂ��Ă���Ǝv���̂ł��B�Ⴆ�A��ʉE��O�̃K���X�̉ԕr�ƁA����ɂ������o���̉Ԃ͐��k�ɂ͂�����ƕ`����Ă���̂ɑ��āA���N�̕`�����͑�G�c�ŁA�`�����ݕ����Ⴂ�܂��B�����āA���N�̃|�[�Y�͑�U��������Ƃ��낪����A��Ɛg�̂̈ʒu�Ƃ��˂�������s���R�Ȋ����ŁA�o�����X��������ۂł��B�Ⴆ�A��O�̌�������o���Ċ���B���悤�ɂ��Ă����̂˂�����Ȃǂ́A�����ɂ͂��肦�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����قNjɒ[�ł��B��̕`�����ɂ��Ă��A���E�̃o�����X�����Ă��Ȃ��ŁA���̊p�x�ł���ΉE���͂����Ə������Ȃ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����́A�J�����@�b�W���Ƃ�����Ƃ̃f�b�T���͂Ƃ����Z�ʂ��������Ă���̂����m��܂��A���ꂾ���ł͂Ȃ��āA�����ĈӐ}�I�ɕ`���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����́A���`�I�ɂ͘c��ł���̂�������܂��A���̂悤�ɕ`�����Ƃɂ���ē����ݏo�����Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ǝv������ł��B���������`�Ԃ��킴�Ƙc�܂��āA�`���ꂽ���̂Ƀ_�C�i�~�b�N�ȓ�����^���邱�Ƃɂ��ẮA���{�̃}���K�ɂ悭������f�t�H������@�ł��B�Q�l�ɁA��F���m�́u�A�L���v�̈��ʁi�E���}�j���݂Ă��������ƁA�����ł̃o�C�N�̑O�ւƌ�ւ̊W���c��ł���悤�ł����A���̂��Ƃ��p���āA�}���i�ʼn^�]�҂ɂf�i�d���j���������Ă��邱�Ƃ������A���ɓ`����Ă���̂ł��B�����悤�ɁA�\��Ƃ����̂́A���ۂɂ͈�u����Ƃ��Î~���Ă���̂ł͂Ȃ��A�₦�������܂��B������A���̈�u��Î~�������k�ɕ`���Ă��A�����ɔ��^�I�ȃ��A�������������邱�Ƃ͓���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��������A�����Ă��邱�Ƃ��ς�҂ɑz��������悤�ɂ���A���̂��߂ɃJ�����@�b�W���͊����Đl����c��ŕ`���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B�����Ă���ɁA����O�̉ԕr�ƃo���̉Ԃ�Î~�������̂Ƃ��Đ��k�ɂ͂�����ƕ`�����ƂŁA�Î~�����Õ��Ɠ����l���̕\���ΏƓI�ɕ`���Ă���悤�Ɏv���̂ł��B���̂��ƂŁA�l���̓����Ă��銴������������Č����Ă��邱�ƂɂȂ�킯�ł��B

�J�����@�b�W���̎��̍�i�u�i���L�b�\�X�v�i�����}�j�����Ă����܂��傤�B���̍�i�͈ȑO�ɒ뉀���p�قł̃J�����@�b�W���W�ł����܂������A���̊��z���ʂ̂Ƃ���ŏ����܂����B����́A�W���̒��ł̍�i�̈ʒu�Â����قȂ�悤�Ȃ̂ŁA���̗p�Ɍ��Ă����ƁA��ۂ��قȂ��Ă��邩������܂���B

�����g���A�������ɁA�ȑO�̒뉀���p�قł̃J�����@�b�W���W�Łu�i���L�b�\�X�v�������Ƃ��ɁA���ʂ̃h���}�������āA���̂��Ƃ����z�Ƃ��ĒԂ��Ă��܂����B�Ƃ͌����Ă��A���p���������͉ߏ�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�ȑO�̊��z�ɂ������܂������A�S���w�Ȃǂł����i���V�V�Y���Ƃ��A�����i�K�ɂ�鎩�ȔF���̊T�O�����p�ł��邾�̂Ƃ��������Ƃ����݂����Ȃ�悤�ȉ�ʂ��\������Ă��邱�Ƃ͂������ł͂���Ǝv���܂��B���̑����̉�Ƃ����̂悤�ȕ�����e���Î����郂�`�[�t�A�Ⴆ�ΐX�̏�i�Ƃ��A�i���L�b�\�X�ɗ��ł����j���t�̃G�R�[��A�t�ł���i���L�b�\�X���ے�����悤�ȋ|�����A��`������邱�ƂȂ��A��Ɍ������Ă�����ł���N�̎p�����𑨂��A���̎����̎p�Ɛ�̐��ʂɈڂ��������𐅖ʂ����E�Ƃ��ď㉺�Ώ̂ɁA�܂�Ńg�����v�̊G�D�̐}���̂悤�ɐ}�ĉ������A�������A�㉺�̑��Œ��Ă��镞�ɂ��Ă̓|�W�ƃl�K�̂悤�Ɍ��Ɖe���t�ɂ����F�̎g���������āA���Ƌ��̑Ώ̂m�ɏo������Ɗ�ȍ\�}�ŕ`����Ă���Ƃ���͂���܂��B����ŁA���ꂱ��Ɣ��h�����āA��肽���Ȃ��Ă��܂��̂ł��傤�B �O�u���������Ȃ��Ă��܂��܂����B���Ƃ��ẮA���́u�i���L�b�\�X�v�����̂悤�ȉ��߂�������Ă���Ƃ������Ƃ́A���̍�i���̂ɁA���߂̗]�n����������̎コ������؋��ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B�Ƃǂ̂܂�́A��i���̂Ƃ��ẮA���̕]���ɔ䌨����قǂ̂��̂ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���܂��B�J�����@�b�W���̍�i�Ƃ��Č���ƒ��r���[�Ȃ̂ł��B�������ɁA�\�}�͊�ŁA�J�����@�b�W���̍�i�̒��ł��A�}�Ă̂悤�ȍ\�}�̍�i�͑��ɂȂ��ٍʂ�����Ă��܂����A����́A�����̃p�^�[���̍\�}�ŕ`�����Ƃ��ł��Ȃ���������ƍl���邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�܂�A���̂悤�Ȓ��ۓI�A�Ƃ������Ƃ͋q�ϓI�ɍ\�}�ł͂Ȃ��āA�ς�҂��R�~�b�g�����āA���܂��ɂ͋����Ƃ�����ړ������Ă��܂����Ƃ��A���̑�ނł͍\�z�ł��Ȃ������̂ł͂Ȃ����B���Ƃ����āA�q�ϓI�ȑ��l���̂悤�ȍ�i�ɂ͂������Ȃ��A����ł�ނȂ���ȍ\�}���Ƃ邱�ƂɂȂ����Ƃ�����ł��B

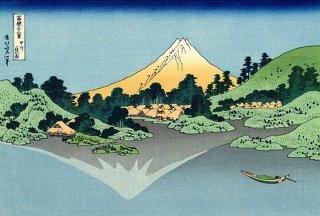

���ʂɉf�鋕���Ǝ����̑ΏƂ�}���I�Ɉ����A���Ǝ����I�݂Ɉ�������i�ł���A�����k�ւ̕x�ԎO�\�Z�i����u�b�B�O�␅�ʁv�i�E���}�j�Ƃ�����i������܂��B�͌��ɉf��x�m�����ʂ����E�ɐ��Ώ̂ł͂Ȃ��_�Ώ̂̎p�ŁA���������i�͉ĕx�m�ŁA���ʂɂ͊��Ⴕ���~�̎p���f���Ă��܂��B����͋�Ԃ����łȂ��A���Ԏ��ɂ����Ă��G�߂�Ώ̂����Ă���Ƃ����A�Ώ̂��������d�˂��@�m�������\�}������ނ��Ƃ��ł��܂��B�����Ȃ��Ă��܂��ƁA�����Ƌ����̋��ڂ͂ǂ��ł��悭�Ȃ�A�����Ƌ����Ƃ��Ώ̂��āA�݂��ɊW���������Ƃɂ���đ��ΓI�ɑ��݂��Ă��邩�̂悤�Ɍ����Ă��܂��B�����ȂǂƂ����܂����A���ꂼ�ꂪ�Ɨ����Ă���Ƃ��A�����������āA���������ɂԂ牺�����đ��݂��Ă���ȂǂƂ����̂ł͂Ȃ��A���ꂼ�ꂪ�����ꂠ���悤�ɁA�������A���҂̋��E���B���ŁA�Ƃ����悤�Ȑ[�ǂ݂̉��߂�����ł͉\�ƌ����܂��B���̍�i�̏ꍇ�A���_�͋q�ϓI�ȑ̍ق��Ƃ��Ă��āA��҂��`����Ă��鐢�E�ɑ����Ă��Ȃ�����A���̂悤�ɓ˂������Đ��E�𑊑ΓI�Ɍ��邱�Ƃ��\�ƂȂ�킯�ł��B�����ɂ́A�`���Ώۂ�˂�������������������܂��B

�V�D�Õ� ���̃R�[�i�[�͐Õ��Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂����A�J�����@�b�W����������Õ����`�����Ƃ������ƂȂ��炵���A�ނ̍�i�̂Ȃ��ŁA�Õ����l���ȂǂƓ����悤�ɒ��J�ɕ`����Ă���Ƃ������Ƃ���A���̂悤�ɓƗ������R�[�i�[���ݒ肳�ꂽ�悤�ł��B�ŏ��A�Õ��Ƃ����R�[�i�[������̂ŁA�X�y�C���̃o���b�N�̃{�f�R���̂悤�ȓ����I�ȐÕ��悪�`���ꂽ�̂ł́A�Ɗ��҂����̂ł������A����͂Ȃ�������Ɨ��_���܂����B

���炩�ɉʕ���`���Ă���̂Ə��N��`���Ă���M�v���Ⴄ�̂ł��B���̍�i�̎���͊ԈႢ�Ȃ��ʕ��ĂŁA�ʕ��̕`�����͐��k�Ƃ����Ă����قǒ��J�Ŏʎ��I�ł��i�ȑO�ɏЉ���J�����@�b�W���̓�����l�̏،��ɂ��A���̂悤�ɐÕ���l�ԂƓ����A�܂��͂���ȏ�ɏd�����ĕ`���Ƃ����Ƃ́A�����̊G��̐��E�ł͊v���I���������ƂɂȂ邻���ł��j�B����́A�J�����@�b�W���X�L�̍�i�Ƃ��ē����ɓW������Ă���A�p���t�B���E�k���H���[�l���u�ʕ��āv�i�E��}�j�ɂ����ʂ��Ă���Ǝv���܂����A�Ώۂł���ʕ��Ă������߂�����ʐ^�Ō����ΐڎʂ���悤�Ɋԋ߂ɔ����āA�ʔ�̐▭�ȍ����⎿���̕\���ɂ��Ȃ�C�������ĕ`���Ă��܂��B����́A�l���T���X�̉�Ƃ����������`�����̐���̏_�炩�Ȕ畆�𒅈߂̕z�n�̎����┧�G��ƑΏƂ����ĕ`�����̂Ɠ����悤�Ȓ��ӂł͂Ȃ����Ǝv����قǂł��B�J�����@�b�W���͍�i�̒��ʼnʕ��ĂɌ��Ăĉf���A�ʕ��̑N�₩�ȐF�ʂ��u�ʐF�v�ɂ��ۗ������Ă��܂��B�����āA���l�T���X�̉�Ƃ������z�n�̎����₫��т₩�ȐF�������ʐF�ɂ���ĕ\�������̂ɑ��āA�J�����@�b�W���͉ʕ��̉ʔ�̎��������łȂ��A���̂Ƃ��Ă̗��̐����A�e���u�ʐF�v���A�����Ď��݊�������Ȃǂ��u�ʐF�v���邱�Ƃŕ\�킵�Ă���悤�Ɍ����܂��B�����ŁA�J�����@�b�W���͓݂��F�A�N�₩�łȂ������F�����ʓI�Ɍ����Ă��܂��B���ꂪ�A���ɂ́A���l�T���X�ɂ͌����Ȃ������A�J�����@�b�W���́A���邢�̓o���b�N�G��̓����ł���悤�Ɍ����܂��B�����ƁA�����ł́A�u�ʕ��Ă������N�v�̒ނ荇���̈������q�ׂĂ����̂ł����B���̂��Ƃ́A��ŐG��܂��B���̂悤�ȉʕ��Ăɑ��āA���N�̕`������͉e�������̂ł��B���N���̂��̂��c��ł���悤�Ɍ����܂��B��������悤�Ɍ����܂����A��̌X�����͕s���R�ȂقǂŁA���Ɠ��̂��ʕ��̂悤�ł��B��̕M�������G�ŁA�M�̐Ղ��e���c���āA�܂��ᰂ̂悤�Ɍ����Č��ꂵ���Ȃ��Ă��܂��B��ɂ��Ă����E�̖ڂ̃o�����X���Ƃ�Ă��Ȃ��C�����܂��B�������A���N�͑S�̂Ƃ��āA�ʕ��ɔ�ׂē݂��F�Ŗڗ����Ȃ��悤�ɕ`����Ă���悤�Ɍ����܂��B

����ɂ��āA�֘A���Ȃ��悤�ȓ˔�Ȃ��Ƃ������o���悤�Ɍ����邩������܂��A���ɂ́A���̂悤�ȃJ�����@�b�W���̉�ʂ̂��肪�A����̃A�j���[�V�����Ɏ��Ă���Ƃ��낪����Ǝv���̂ł��B�ǂ̂悤�ȂƂ��낪���Ă���̂��A�Ƃ������Ƃɂ��ĊȒP�ɏq�ׂĂ݂܂��傤�B�A�j���[�V�����̋�ԂƂ́A�w�i�ƁA���̎�O�œ����L�����N�^�[���ʁX�ɕ`����Ă��܂��B�A�j���[�V�����̂�������݂�Δw�i�ƃL�����N�^�[��ʁX�̃Z���ɕ`���A�������d�ˍ��킹�āA�w�i�̃Z����͂��̂܂܂ɃL�����N�^�[�̃Z��������đS�̂Ƃ��Ă͔w�i�̑O�ŃL�����N�^�[�������Ă���悤�ȉ�ʂ�����Ă��܂��B���̂悤�ɁA�A�j���[�V�����̂ł͔w�i�ƃL�����N�^�[�͍ŏI�I�ɂ͓�����ʂɎ��߂��邱�ƂɂȂ�̂ŁA�ꌩ����Ɠ�����Ԃ̂悤�����邱�Ƃ͂���܂����A���Ƃ��ƈႤ�ړI�ŁA�ʂ̐l���ʁX�ɍ쐬�������̂Ȃ̂ł��B�ł�����A�w�i�ƃL�����N�^�[�̃Z���悪���l�T���X�G��Ɍ�����悤�ɐ��m�Ȉ�_�����}�@�ɂ���ē���I�ɍ쐬�����Ƃ������Ƃ͂��肦�Ȃ��̂ł��B���������āA������ʂɂ���w�i�ƃL�����N�^�[�̊Ԃɓ��ꂵ���A�����͑��݂��Ă��Ȃ��̂ł��B���ꂪ�����Ӗ����邩�Ƃ����ƁA�A�j���[�V�����̉�ʂƂ����̂́A���ꎩ�̂Ŋ���������Ԃ��`����Ă��Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł��B������A�A�j���[�V���������Ă��鎄�����́A�q�ϓI�Ɋ���������ԂƂ��āA���̉�ʂ����Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ł��B���̏ꍇ�A���́A�w�i�ƃL�����N�^�[�̓d�˂̓�d�\���������������Ă���Ƃ������Ƃ́A�w�i�ƃL�����N�^�[�ɘA�������Ȃ��Ƃ������ƂŁA��ʂ����Ă��鎄�����Ƃ̋����̒u�������w�i�ƃL�����N�^�[�Ƃɑ�����̂��قȂ��Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B���̌��ʁA�L�����N�^�[�͌��Ă��鎄�����Ɣw�i�̊Ԃ̒��ԓI�Ȉʒu�ɂȂ�Ƃ������ƂȂ̂ł��B����́A�w�i�ƃL�����N�^�[�Ƃ̊ԂɘA�������Ȃ��Ƃ����̂́A��ʂ����Ă��鎄�����ƃL�����N�^�[�Ƃ̊ԂɘA�������Ȃ��Ƃ����_�œ����Ȃ̂ł��B���ƂɎc��̂́A�P�Ȃ���x�̈Ⴂ�ŁA�������Ɣw�i�̂ǂ������L�����N�^�[�ɋ߂����Ƃ��������̍��ƌ������ƂɂȂ�܂��B���ꂪ������̂ɂƂ��āA�ǂ̂悤�Ȃ��ƂɂȂ�̂��Ƃ����ƃL�����N�^�[�͉�ʂƌ��Ă��鎄�����̋��E�ɂ���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�����ɁA�L�����N�^�[�����n���ƂȂ��āA��ʂɃR�~�b�g���邩�̂悤�Ȍ��������邱�Ƃ��ł���B�܂�́A��ʂ�ʂ��Ă̋����Ƃ�����ړ��𑣂����ʂ����܂��Ƃ����Ă����ł��傤�B ���̂悤�Ȃ��Ƃ��A�J�����@�b�W���́u�ʕ��Ă������N�v�ɂ����ẮA���N�Ɖʕ��Ă̕`������̈Ⴂ�ɂ����Ă͂܂�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�������A���N�̕`������́A���傤�ǃA�j���[�V�����̃L�����N�^�[�قǂł͂Ȃ��̂ł������������邩�̂悤�ɁA���Ȃ��Ƃ�����҂����̂悤�Ɋ�������悤�ɕ`����Ă��܂��B����Ɠ������Ƃ́A�u�g�J�Q�Ɋ��܂�鏭�N�v�ŏ��N�ƉE���̉ԕr�ɍ������o���̕`�������قȂ��Ă��邱�Ƃɂ����Ă͂܂�Ǝv���܂��B

�����čl���čs���܂��傤�B���̂悤�ɉ�ʂɋ�ԂƂ��Ă̓��ꂵ���A�������Ȃ��A��Ԃ�ݒ肵�Ă��Ȃ���ʂŐl�╨��`���Ă��āA ���Ƃ��Ɠ��̕��ʂł����ʂŁA���s���̂����Ԃ��z���ł���悤�ɕ`����Ă��Ȃ��Ƃ���ƁA��ʂ����ʓI�ɂȂ��Ă��܂����ƂɂȂ�܂��B���̂悤�ȂƂ���ŁA��ʂɕ`����Ă���l���╨�̂ʂɂ��Ȃ��ŗ��̂Ɍ����邽�߂ɂ͂ǂ���������̂��B���̂��Ƃ��l�������ɁA�u�ʕ��Ă������N�v������ƁA���N��ʕ��̍ʐF�ɂ���āA���̐����������Ă��邱�Ƃ�������܂��B�܂�A���s���̂����Ԃɔz�u���āA���̗��̂̒��ɂ���Ƃ������ƂŁA���s���̂��闧�̂ł���Ǝ��������A���ꂪ���ߖ@�ɂ����̂ł��B�������A�����ł͐l���╨�̂��̂��̂ɂ��e�������肵�ė��̂ł���悤�ɕ`����Ă����܂����B����ɑ��āA�J�����@�b�W���̍�i�ł́A�l�����̂��̂������������̂ł��邱�Ƃ��܂��`���Ă���B�����悤�ɌX�̕��̂����̂ł���悤�ɁA���ꂼ��`���Ă���Ƃ����킯�ł��B�܂�A��ʑS�̂ꂵ�����������ԂƂ��āA����Ή�ʂɋq�ϓI�ɐ��E���\�z����̂ł͂Ȃ��āA�X�̐l���╨�����ꂼ��ɗ��̂Ƃ��đ��݂��Ă���Ƃ����S�̂ɑ��Č���D�悳����Ƃ������Ƃł��B����́A����Ӗ��ł͋q�ςł��鐢�E�A�܂肠��ׂ����E�A�ł͂Ȃ��āA�ʂ̐l�A�܂�l���݂�A�܂肠��ׂ��ɑ��Ă���Ƃ������Ƃ�`�����Ƃ��Ă���A�ƌ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�o���I�[�l���J�����@�b�W���ɑ��đf�`�Ƃ����`�Ԃ��\�z���邱�Ƃ��d�����Ă��Ȃ��Ɣᔻ���܂������A����́A�A���X�g�e���X�����݂̖{�����`������`�Ƃ��Č��Ă���`������f�`�Ƃ����`�Ԃ�`�����Ƃ��d�����Ă������ƂɂȂ�킯�ŁA�J�����@�b�W���̕`�����́A���������A���X�g�e���X�ȗ��̌`����{���Ƃ���������ɑ���A���`�e�[�[�ƌ������Ƃ��ł��邩������܂���B���̋�̓I�Ȃ��̂��ʐF�Ƃ����`�����ł��B���ۂɁA�F�ɂ���Đl���╨�̗��̐���\�킳�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���ƁA�e�����Ă������Ƃɂ���āA�܂�A�e�ɂ���ė��̐���\�킷���ƂɂȂ�܂��B���̂Ɍ��Ă�A����������Ƃ���Ɠ�����Ȃ��Ƃ��낪�����A����ɂ���ĉA�e�����܂�܂��B���̂ł��邩�炱���A�e�����܂��B������t�ɑk��A�A�e�������邩�痧�̂ł���Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł��B���������āA�e������Ƃ������Ƃ��d��ȈӖ��������Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B���̉e�Ƃ����̂͌���������Ȃ��Ƃ���ł�����Â��Ȃ�܂��B�����Ŏ�Ɍ�����F�́A�D�F�⍕�Ƃ������Â��A�݂��F�ł��B������A���ɂ́A�J�����@�b�W���̐F�����́A�Â��݂��F�𒆐S�ɍl�����Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł��B�����ōl������̂́A�J�����@�b�W���̏o�Ă������[�}�Ŋ����̑�Ȑ�l�ł��B

�P�V���I�̃W�����@���j�E�s�G�g���E�x�b���[���́w�|�p�Ɨ�`�x�̒��ŁA���̂悤�ȃJ�����@�b�W���̗l���̕ω������߂Ďw�E�����Ƃ������Ƃ炵���̂ł����A���̒��Ŏ��̂悤�ɏq�ׂ��Ă��܂��B�g���̂ɗ��̊���^���邽�߂ɍ��𑽗p���A����ȈÐF�Ɏx�z����Ă���B�����āA���̂悤�Ȑ�����@�ɐ[���v���������߁A�ނ͂����Ȃ�l�������A���z�̏Ƃ�ˊO�ɂ͂������ďo���Ȃ������B�����ċt�ɁA�ߐ��������̈Èł̒��Ől������`�����߂̎�@�������o�����B�܂�A�Ɩ��������ʒu�ɂƂ��āA�������̂̎�v�ȕ����ɐ����ɉ���Ă���悤�ɂ���ƂƂ��ɁA�c��̕����͉A�e�̒��Ɏc�����ƂŁA���������Âɂ���ĊG�ɗ͋�����^����Ƃ�����@�ł���B�h

�����Ō��Ă���u�ʕ��Ă������N�v���u�o�b�J�X�v�������ۂ��Â��w�i���o�b�N�ɏ��N�̔������������オ��悤�ȐF�ʍ\���ɂȂ��Ă��܂��B�܂��ɁA�����Ő�������Ă���ʂ�Ƃ͌����Ȃ��ł��傤���B �����āA����ɍl���Ă����ƁA�J�����@�b�W���̑傫�ȓ����ƌ����Ă���A���Ɖe�̋���ȑΔ�I�����ɂ���Đ��܂��h���}�Ƃ������Ƃ��A���̂悤�ȈÂ��F���ɂ��e���x�[�X�Ɍ��̓��������Ƃ�����ۗ�������Ƃ����F�̌��������琶�܂ꂽ�ƌ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�܂��A�����ł�����}���������悤�ł��B �����ŁA�����E�����ē��������悤�Ǝv���܂��B���̈Â��F���ɂ��āA���l�T���X�̉�Ƃ��������邭�A�����ȐF���������Ă����Ƃ�����ۂ����������̂ɑ��āA�o���b�N�̉�Ƃ����́A��]���ĈÂ��F��݂��F�A�����F�𑽗p���������悤�ɁA���ɂ͌����܂��B���l�T���X����o���b�N�̓]���́A�ЂƂɂ͐F�����̑傫�ȓ]�����������ƁA���ɂ͊������܂����B�o���b�N�ɓ��Ă͂܂邩�͔����ł����G���E�O���R�̐����`������i�Ȃǂ͔w�i�͐^���Âł����A�����[�����͉��ꂽ��H�̏��N���ʎ��I�ɕ`������A�x���X�P�X�͐^�����Ȉߑ��𒅂Ă��܂����A�����u�����g�͖��`������i���L���ł��B�����ɂ́A��ԍ\��������Ă��A�l��Ɨ��������̂Ƃ��ĕ`���Ă����Ƃ����]�������������Ƃɂ��A�l�𗧑̓I�ɋ�Ԃ���Ɨ����đ��݂�����̂Ƃ��ĕ`���Ƃ����ۑ�ɁA���ꂼ��̉�Ƃ������o�����������A���̂悤�Ȃ��Ƃ������̂ł͂Ȃ����B�����āA�J�����@�b�W�����A���̂悤�ȉ�Ƃ����̈�l�ł������ƁA���ɂ͎v����̂ł��B �W�D�ё�

���̗��R�Ƃ��Č����邱�Ƃ́A�ё���̐l���ɂ͓������Ȃ��A����I�ȕ\��Ȃ��A��ʂɓ��������邱�Ƃ��ЂƂ̓����ł���J�����@�b�W���ɂƂ��ẮA�����̗L�����������Ƃ̂ł��Ȃ����삾�����悤�Ɏv���܂��B���������āA�����́A�����ƒʂ�߂��܂����B

�X�D��

�L���X�g�́A���A�p�����j�����I���A��l�̎g�r�Ɏ�n�����Ƃ���ŁA�p���̓e�[�u���ɒu����Ă��܂��B�������ɂ��́A��l�̎g�k�́A�܂��ɂ��̎��͂��߂āA���̒j���L���X�g�ł��������ƁA�L���X�g�������������Ƃ�m�����B�܂��ɁA���̏u�Ԃł��B��O�A�e�[�u���̗����ɂ����l�̎g�k�́A�L���X�g�Ɏ����������ăt���[�Y���Ă��܂��Ă��邩�̂悤�ł��B�������̒��ł��N���C�}�b�N�X�̏u�Ԃł͂Ȃ��ł��傤���B�Ƃ����̂��A���̏u�ԁA�����ɓ�l�̎g�k�̑O����L���X�g�̎p�͏����Ă��܂��킯�ł�����B����܂ŁA�Ƃ��Ɉӎ������Ă��Ȃ������i����ɓ����Ă��Ȃ������j�j���A�L���X�g�ł���ƕ������Ď���ɓ����Ă����B�܂�A�����ĂȂ������L���X�g���A����u�ԂɓˑR�������i��l�̎g�r�ɂƂ��Ă͏o�������Ƃ����ɓ������ł��傤�j�B��������̊ԁA�������Ǝv�����r�[�ɁA�L���X�g�̎p�͏����Ă��܂����B���������u�Ԃł��B ����́A�G�����Ă���ώ҂̗���ł́A���̂悤�ɗ�Âɏq�ׂ邱�Ƃ��ł��܂����A�����A���̊G�̒��̐l���A�Ⴆ�A�L���X�g�������g�k�̗���ł�������A�ǂ��ł��傤���B�ƂĂ���Âł͂����Ȃ��Ǝv���܂��B����܂ł̌����̒j���t�ł���L���X�g�������ƕ��������A�Ƃ��Ă��A����܂Ō����ꂽ�L���X�g��������Ȃ������i���Ǝv���Ă����j�B�ǂ����ċC�Â��Ȃ������̂��A�C�Â��Ȃ����������̐����ɑ���^�������܂�B�����v�����r�[�ɁA�L���X�g�̎p�͏����Ă��܂����킯�ł�����A�����Ȃ̂��A�����łȂ��̂��A�Ƃ������ƂɂȂ�Ȃ��ł��傤���B

�ߑ�̏ے���`�҃����[�́A�o����_��I�u�ԂƂ��Č��z��ԂŁA����ΊG�Ƃ��ċ�����܂����B�������A�J�����@�b�W���͂P�V���I�̖������������i��ł��Ȃ��@��������Ɋm�łƂ��đ��݂��Ă�������̐l�ł��B�����Ă݂�Ώo�����G�ł͂Ȃ��A�����̂��̂Ƃ��Ď�邱�Ƃ��ł����B�������Ȃ���Ȃ�Ȃ������A���ꂪ���R�ł������Ƃ�������ŁA�����������̂Ƃ��ċ�����邱�Ƃ��J�����@�b�W���͖ڎw�����A����ȊO�ɂȂ������ƌ����ׂ���������܂���B�����ŁA�J�����@�b�W���̍̂����������̓����[�̂悤�ȊG�̉�ʂ��k�ɍ��グ�邱�Ƃł͂Ȃ��āA�����I�ȉ�ʂ̒��ɁA�������ꍞ��ł��܂������̂悤�ȁA�����ɂ�����̂���u�ɂ��Ĕ��ɓ]���Ă��܂��悤�ȉ�ʂł������Ǝv���܂��B����͏�����A�Ⴆ�ΐ^��O�̏h���̃e�[�u������̐H���p���͎ʎ��I�ɕ`����āA�ڂ̑O�Ɏ��݂��Ă��邩�̂悤�ɔ��^�̃��A�����ŕ`����Ă��܂��B�������A�w�i�͈ÈłɂȂ��Ă��āA�{���ł���Ώh���̕ǂ�Ƌ�`�ʂ����ׂ��Ƃ���͈łɕ����悤�ɏȗ�����Ă��܂��Ă��܂��B�Ⴆ���l�T���X�̌ÓT�I�ȍ�i�ł���A�h���Ƃ�����Ԃ⏬������ׂĖ��m�ɕ`����Ă����ł��傤�B���Ȃ��Ƃ��Èłɕ���Ă��܂����ƂȂ��A�����܂ł������Ŋm�łƂ����`�Ԃ��`�ʂ���A�����̖��m�����ς�҂Ɋm�M�������̂ł������Ǝv���܂��B���̂悤�ɂ��ׂĂ����m�ɂ݂��Ă���Ƃ������Ƃ́A���ׂĂɕՂ��������Ă��A���ׂĂ����n�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă���킯�ł��B�������A���̍�i�ł́A�w�i���Èłɕ���Ă��܂��A�ǂ̂悤�ȋ�Ԃł��邩���A�܂�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�܂�A�h���ł͂���Ǝv���܂����A���̂��Ƃ͉�ʂ��������ł͕ۏ���Ă��܂���B�Èł�����Ƃ������Ƃ́A�Ղ��������Ă��Ă���킯�ł͂Ȃ��A���͕݂��Ă���̂ł��B��ʍ��ォ�������������ł��Ă��܂����A���̍������ތ��ɂ���āA�w��̈ł���A�l����h���̏�����ł���e�[�u����H��A�p���Ȃǂ��Ƃ炵�o����Ă���A�ƌ����킯�ł��B�Ƃ������Ƃ́A���Ƃ��ƈłł������Ƃ���Ɍ����������Ƃɂ���āA�l���⏬����̑��݂��A�����яオ���Ă����킯�ł��B�����ł́A�������A�͂��߂ăL���X�g�̑��݂���l�̎g�r�ɔF�����ꂽ�킯�ŁA�������ތ��ɕ����яオ��L���X�g�̎p�́A�łɏƂ炵�o����ď��߂đ��݂��\���Ƃ����h���}�ł�����킯�ł��B�����ŁA�ʎ��I�ɕ`����ď�����ނƔ��̂悤�ȈłƂ̊Ԃɋ��E�͂���܂���B�ނ���A�ł̒����珬��������яオ���Ă���悤�ɁA�����̒��ɔ����N�����Ă���A���邢�͂��̋t����ʂ̒��łł��Ă���Ƃ����킯�ł��B������A��i���ς�҂��A�����̓���ɕς��Ȃ��悤�ȁA���퐶���ƘA�����Ă���悤�ȂƂ���ƁA��ւ��N����悤�ȓ����������ڂȂ��A��ʂɂ���̂ł��B �����ŁA��i���ς�҂́A�����̊����Ă��鐢�E�ƘA�����Ă���悤�ȂƂ���ŁA��ʂɃR�~�b�g���Ă��Ȃ���A�L���X�g�̏o���̂悤�Ȋ�ւɔ��^�������Đڂ��邱�Ƃ��\�ɂȂ�킯�ł��B������\�ɂ��Ă���́A�Èł���ʂ��x�z���Ă���̂ƁA�����Ɍ��������āA���݂��\���Ă���A�Ƃ������̍�i�̉�ʂ̂���ɂ����̂ł���Ǝv���܂��B �J�����@�b�W���̓����Ƃ��āA�Ⴆ�A���̂悤�ȕ]������̂́A��̓I�ɂ́A���������悤�Ɍ����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�g�J�����@�b�W���̍�i����X�ɗ^����Ռ��̈�A����͉������A���ƈł̋���Ȃ܂ł̑ΏƂɈႢ�Ȃ��B�X�|�b�g���C�g�̌����������錀��̕��䂳�Ȃ���A�J�����@�b�W�����`����ʂ́A�ł��т�����Ȍ��ɂ���āA��X�̑O�ɊJ�������B���́A���ׂĂ����܂Ȃ��Ƃ炵�o���̂ł͂Ȃ��A�ނ���Ώۂ��͂��߂đ��݂�����ׂ��A�ł̐[������ĂыN�����B���̋��䂦�ɁA�Ώۂ́A�֊s�͖��m�ɕ����ɂ���Ƃ������́A�ނ��낻�̔畆�A���̕\�ʂ��A�����o���ɘI�悵�ĉ�X�ɔ����Ă���B�h

�Y�D�a��

�Z�D����Ɛ��l�̂��߂̐V���Ȑ}��

����́A������ނ𑼂̉�Ƃ��肪������i������œW������Ă����̂ƁA��ׂČ������Ƃɂ��A�J�����@�b�W���̍�i�̓��������߂Č����Ă��܂����̂ŁA���̓_�𒆐S�ɏq�ׂĂ��������Ǝv���܂��B�W�����@���j�E�t�����`�F�X�R�E�O�G���G�[�����u�����̃}�O�_���̃}���A�v�i�E��}�j�ƌ���ׂĂ݂܂��傤�B�J�����@�b�W���̓����Ƃ��Č��Ɖe�̃h���}�Ƃ������Ƃ��U�X�q�ׂĂ��܂������A���Ɖe�̑Δ䂪�f���Ă���Ƃ����_�Ō���A�J�����@�b�W���́u�@�x�̃}�N�_���̃}���A�v�����A�ނ��낱����̃O�G���G�[���́u�����̃}�O�_���̃}���A�v�̕����ڗ����܂��B��ʍ�������A�܂�A�낭�}�O�_���̃}���A�Ɍ����Đ��ʂ���������Ă��A�Èł̒��ŁA�}���A�̊�𒆐S�Ƃ������ʂ�����P���A�ƕ`����Ă��܂��B�_�X�����ł́A�J�����@�b�W���̍�i���A������̍�i�̕�����ۂ������Ǝv���܂��B�}���A�̕`�����ɂ��Ă��A���₩���ɖL���ȋ����������悤�ŁA�����Ɍ�������������Ă��܂��B��̒���͐[���A�M���V�������̏��_���̂悤�ł��B�����āA�r���������ċF��悤�ɘ낢�Ă��邳�܂́A�V�g�����l�Ƃ������P����������܂��B��҂̃O�G���G�[���̓J�����@�b�W���̎�@�����p���ċP���������ʂ�ł���ƌ�����Ǝv���܂��B

����́A���̓ƒf�ƕΌ��ɂ�錩���Ȃ̂ŁA���̂悤�Ɏ���Ă������������Ǝv���܂��B���̓W����ł́A���ɂƂ��Ă͊j�S���́A���̑O�̒i�K�ŁA�u�ʕ��Ă������N�v�Ɓu�G�}�I�̔ӎ`�v�������ŁA���������������Ŗ����ł����B��̍�i�́A�u�@�x�̃}�O�_���̃}���A�v���܂߂ăI�}�P�Ƃ����قǁA���ɂƂ��Ċi���͖����ň��|�I�ł����B |

�u�g�J�Q�Ɋ��܂�鏭�N�v�ɂ��Ă̋L�q�������Ȃ��Ă��܂��܂����B�����ł́A����ȏ�W�J���܂��A�\��Ƃ͓��{�l�̊��o�ɂ���ΉA�e�Ɍq����܂��B�A�e�A�܂���Ɖe�ł��B�J�����@�b�W���̑傫�ȓ����Ƃ���Ă�����Ɖe�̕\���́A���̂悤�Ȃ��Ƃ���o�Ă����̂ł͂Ȃ����B�ЂƂ̎��_�ł��B�����ƁA���_���}�������܂����B���̂��Ƃɂ��ẮA��ŁA�ʂ́A�����ƌ��Ɖe�̃h���}�������I�ȍ�i�ɂ��Ă̂Ƃ���ŏq�ׂĂ��������Ǝv���܂��B

�u�g�J�Q�Ɋ��܂�鏭�N�v�ɂ��Ă̋L�q�������Ȃ��Ă��܂��܂����B�����ł́A����ȏ�W�J���܂��A�\��Ƃ͓��{�l�̊��o�ɂ���ΉA�e�Ɍq����܂��B�A�e�A�܂���Ɖe�ł��B�J�����@�b�W���̑傫�ȓ����Ƃ���Ă�����Ɖe�̕\���́A���̂悤�Ȃ��Ƃ���o�Ă����̂ł͂Ȃ����B�ЂƂ̎��_�ł��B�����ƁA���_���}�������܂����B���̂��Ƃɂ��ẮA��ŁA�ʂ́A�����ƌ��Ɖe�̃h���}�������I�ȍ�i�ɂ��Ă̂Ƃ���ŏq�ׂĂ��������Ǝv���܂��B

����́A�\�}�����łȂ��i���L�b�\�X�̕\��`������Ă��Ȃ��悤�Ɍ�����_�ɂ�����܂��B���܂܂Ō��Ă�����i�ł͕\��ς�҂���ʂɈ������ޏd�v�Ȗ��͂̂ЂƂł������A���̕\��A���̍�i�ł́A�͂����肵�܂���B�܂��A��ʂ̒��̃i���L�b�\�X�̎p���́A���Ȃ薳�������Ă���p���ł����A���̎p���ɓ������������Ȃ��ŁA�|�[�Y���Ƃ��Ă���悤�Ɍ����Ă��܂��Ă��܂��B������A�킽���ɂ́A���́u�i���L�b�\�X�v�͍ŏ��Ɍ���������Ȃǂ̐l�����߂��������ŕ`���Ƃ�����ʂ���A��̏@����Ȃǂ̂悤�ȉ�ʂɌ���l���������ނ悤�Ȏ�ϓI�Ȏ����̍\�}�ւ̉ߓn����������i�Ȃ̂ł͂Ȃ����A�v����̂ł��B

����́A�\�}�����łȂ��i���L�b�\�X�̕\��`������Ă��Ȃ��悤�Ɍ�����_�ɂ�����܂��B���܂܂Ō��Ă�����i�ł͕\��ς�҂���ʂɈ������ޏd�v�Ȗ��͂̂ЂƂł������A���̕\��A���̍�i�ł́A�͂����肵�܂���B�܂��A��ʂ̒��̃i���L�b�\�X�̎p���́A���Ȃ薳�������Ă���p���ł����A���̎p���ɓ������������Ȃ��ŁA�|�[�Y���Ƃ��Ă���悤�Ɍ����Ă��܂��Ă��܂��B������A�킽���ɂ́A���́u�i���L�b�\�X�v�͍ŏ��Ɍ���������Ȃǂ̐l�����߂��������ŕ`���Ƃ�����ʂ���A��̏@����Ȃǂ̂悤�ȉ�ʂɌ���l���������ނ悤�Ȏ�ϓI�Ȏ����̍\�}�ւ̉ߓn����������i�Ȃ̂ł͂Ȃ����A�v����̂ł��B