|

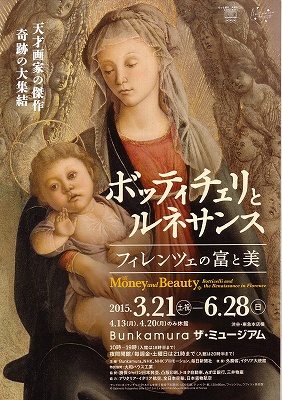

2015年4月22日(水) BUNKAMURAザ・ミュージアム 急遽、この日の夕方、都心で個人的な用事で人と会う約束となったので、午後を半休にした。約束までの時間の合い間、一番手近なところということで、思い当たったのが、渋谷BUNKAMURA、駅から美術館までの道のりは、とても美術館に行く風情はなくて、好きではないが、寄って見ることにした。上野あたりの美術館とは違って教科書の泰西名画を新聞社や放送局のタイアップで本邦お目見えなどという性格ではなく、だいたいが、おシャレでスノッブな展覧会の傾向があるようで、上野あたりとは客層が異なって、順番待ちのような込み合うことがないのが普通だった。しかし、さすがにフィレンツェ・ルネサンスの著名画家、ボッティチェリの作品が多数やってくるというであれば、いつもと違った客筋(平均年齢が上がったのではないか)で館内はいつもより人が多い。

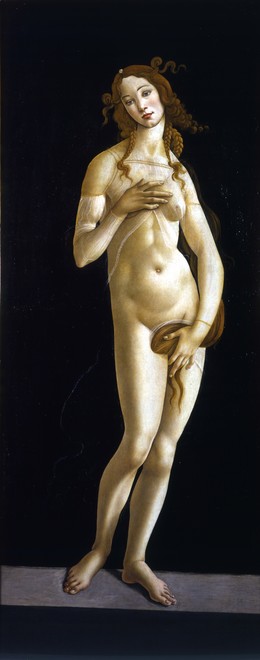

ということで、15世紀フィレンツェのボッティチェリとその周辺の絵画を見てきた感想を書いていきたいと思います。とはいうものの、私にとってボッティチェリは苦手な画家です。そのことは、以前にウフィツィ美術館展のところでも書きました。そういえば、ウフィツィ美術館展もタイトルに嘘があるような、眉に唾をつけたくなるような展覧会でした。それは、ボッティチェリに独特と思える不自然にひんまがったような人体のわざとらしさなのです。リアルではないし、後世のマニエリスムのような作者の何らかの意図(無意識なものも含めて)も見えてこない、ルネサンス以前のようなパターンに縛られているわけでもない。つまり、何で、わざわざこんな風に描くのか意味がわからないのです。こんなことを言うと、芸術は分かるものではなく、虚心に感じるものだという説教が聞こえてきそうですが、感覚するということは、そこにそれが美しいとか心地よいとかがあると認識しているから感じることができるので、ボッティチェリの作品にはそれを認識することができない、もっというと観賞の対象となるような美術作品としてみることができない、ということです。

それでは、これからの章立てに沿って具体的に作品を見ていきたいと思います。ただし、序章はと第4章はつまらないので通過します。

この肌色は、後年のボッティチェリの作品では、徐々に鮮やかさを増していきますが、それに反比例するように柔らかい感触や瑞々しさが失われていきます。このことに、気づくとボッティチェリという画家は、キリスト教とか新プラトン主義とかサヴォナローラの敬虔主義とかの様々な理念の盛衰と関係づけて知的な面から解説されることの多い画家ですが、実は、考える人というよりは、直截的な感覚の人だったのではないかと思ったりします。だから、自身の工房での職人たちに対するマネジメントは上手ではなくて、ここで展示されている工房の作品の品質にムラがあるのは、そういうことが原因しているのではないか、と思えてきます。

第2章 旅と交易 拡大する世界

とにかく、私はボッティチェリの作品をフィレンツェの同時代の画家たちと並べて見ることのほうが、ここでは実質的な興味を持てると思います。ゴシック建築のマエストロというのは通称で、名前不詳の画家の作品ということでしょう『港の聖母子と洗礼者聖ヨハネ』 (左上図)という作品です。制作された年代は、前回に見たボッティチェリの『ケルビムを伴う聖母子』(左上図)とほぼ同じ頃で、同じテンペラということもあって、作者はボッティチェリに近いところにいたのか、キリストの顔はよく似ています。横顔で俯きがちに視線を落とすマリアの顔は、この後で見 ボッティチェリの『受胎告知』(右上図)という板に油彩で描かれた直径80cmの、それほど大きくない作品です。画家晩年の亡くなる5年ほど前の作品ですが、妊娠を告げる大天使ミカエルと聖母マリアのポーズはダ=ヴィンチの有名な『受胎告知』(右図)とそっくりです。背景の舞台は違いますが、それにしても二人の作品はまったく印象が異なります。『受胎告知』はダ=ヴィンチの作品の中でも、比較的演劇の舞台装置のような不自然な作為が目立つ作品ですが、ボッティチェリのほうは、それ以上に舞台の書き割りのような印象です。ボッティチェリの作品は、先ほどの説明にもあったように晩年の作品で、壮年時の装飾的な要素が取り除かれた簡素な描き方になっているので、なおさら画面のつくりがダ=ヴィンチと異なっていることが分かります。つまり、ボッティチェリの中でもダ=ヴィンチ的な作品と、ダ=ヴィンチの中でもボッティチェリ的な作品になっているのを、比べる フランチェスコ・ボッティチーニの『大天使ラファエルとトビアス』(左図)という作品です。先ほどのボッティチェリの『受胎告知』の背景の左端に二人の人物が描かれていますが、それと同じ題材です。この作品も、ボッティチェリの作品とよく似たつくりをしています。とくにこの作品を見ていて分かるのは、二人の人物の立体感を影で表わしていますが、それは、見方を変えれば、色彩の変化として表現しているようにも見えてくるということです。それは、画面全体に空間があるようには描かれていないと言うことです。それを、ダ=ヴィンチのような巨匠で出現までの過渡的なものとみるか、ダ=ヴィンチという革命家の出現によって、多くいたこのような人々が消えていったと見るかは、後世の見方によるものではないかと思います。美術史(歴史)というものは、多かれ少なかれ、そういうものが慥かにあるものです。

第3章 富めるフィレンツェ

この展覧会の企画の進め方、展示の方法論は、よく分かりません。フィレンツェが経済発展によって豊かになっていくのと、美術作品との関連性を明らかにするという意図ではないかと思うのですが、前章の展示は対外への市場開拓がすすむという方向性ですが、それが具体的に美術作品の傾向にどのように反映しているかということは、全く分かりませんでした。また、この章では、前章の市場開拓があった結果としてフィレンツェが富み栄えたということであれば、時系列が、前章の後になるはずで、展示される美術作品もそのような時系列に従うはずですが、そうでもありません。なにか、恣意的に展示がされているようです。いい加減、と私には思えます。こんなことをするならば、むしろ、各絵画作品を制作年代順に並べてくれたほうが、混乱しなくていいと思います。

『聖母マリアの埋葬』(右上図)という細長い作品。小さな作品ですが精緻に描き込まれています。シンプルな構成で、中心に横たわる聖母マリアの左右に会葬者が横並びになって、それぞれの表情がみえるというものです。そのために横長の板に描かれているのでしょうか。しかし、その単純な画面でも、視点がはっきりしていて、それは神のような超越的なものではなく、分散した複眼的なものでもなく、人がそこに立って見ているような、一点からの視界として描かれています。具体的に言えば、真ん中のマリアを中心に、そこに消失点を設定した遠近法という構成です。つまり、この画面は平面ではなくて、空間が設定されているということです。そういう空間にいるからこそ、居並んだ人々の様々な表情がリアルに見えてきて、そのどれかに感情移入することも可能になってくるのです。中心から向かって右側の、手を合わさずに横を向いている男性や、その右隣の手を合わせてはいるものの、あらぬ方向を見上げている男性といった描き分けは、微笑ましさを誘います。ベタベタ貼り付けられた金箔は視線を遮るようで邪魔ですが、それをないものとして画面を見ていくと、聖母の葬式の厳かさだけでなく、葬儀に参列する人々が生き生きと描かれているのが分かります。

アンジェリコの作品というと、教科書などで『受胎告知』を目にしたことがありましたが、それ以外の作品は、初めてみたような気がします。

第5章 銀行家と芸術家

で、今回の展覧会のメインの部分の展示を見ていきたいと思います。聖母子を題材とした作品のオンパレードです。それらの作品をメインであるボッティチェリと比較しながら見ていくというのが、この展覧会の最大の醍醐味だったのではないかと思います。

話しを『聖母子と二人の天使』に戻しましょう。『ヴィーナス』とは違って、手本を基にパターン化されている聖母子像であれば、ボッティチェリの造形的な欠陥を露にすることなく、他の画家と並んで遜色なく見ることのできるレベルになっていると言えるのです。私の場合は、このようなボッティチェリの作品を見て、ようやく、彼を画家として見る対象に入ってきた認識することができました。ネルサンスの大画家に対して、勝手なことを言い放題です。美術を知らない人間の主観的な戯言と思って下さい。さて、それではボッティチェリは、下手ではないにしても、無名の職人のような、いわば美術史上の凡庸な画家たちと同レベルなのかということになります。このような人たちとボッティチェリとを分かつものは何なのかということです。私としては、ボッティチェリは凡庸でもかまわないと思いますが、敢えて、上の二つの作品と違っているところを探すと、色彩の扱いではないかと思います。第1章の『ケルビムを伴う聖母子』のところでも述べたように肌色です。この作品が制作されたのは1470年ころと説明されていますから、もう500年以上前のことで、その長い間に汚れ、色褪せているはずですが、現物を見ていると、他の画家との色の違いは分かります。(ただし、画像では区別がつきません)もし、これが描かれて間もない、絵の具の鮮やかな色合いが残っているのであれば、その違いは際立っていたのではないかと思います。また、上の二つの作品がテンペラ画であるのに対して、ボッティチェリの作品は油彩の手も加えられています。ちょうどこの時期は、画家の使う絵の具についても技術革新があって、新たに油彩画という手法が台頭してきて、テンペラの鮮やかさに対して、立体的な陰影や触感のようなものを微妙なグラデーションで表現できる油絵の具が取って替わろうとする時期にあって、ボッティチェリは油絵の具の特性を生かして、人間を表現する基本色である肌色を陰影豊かに使う手法をいちはやく確立し、縦横に大胆に使っていたのではないかと思います。聖母の顔を二つの作品と比べてもらうと分かると思いますが、肌色の違いだけ出なくて、顔の凸凹に対する陰影のつけ方や、その陰影のグラデーションが明らかに違います。ボッティチェリの方が、顔の複雑な凹凸や滑らかで柔らかな筋肉による凹凸が精緻に表わされていて、顔が立体的な肉体として表われてきています。偽ピエル・フランチェスコ・フィエレンティーノの聖母は、たしかに陰影があり、立体にはなっていますが、単に立体というだけで全体に硬くて、彫像のようです。また、フランチェスコ・ボッティチーニの聖母は柔らか味はありますが、彫が浅く平面的です。ボッティチェリの場合には、画面の構成とか造形は手本をなぞっていますが、色の遣い方で立体的な肉体を表現していると言えるのです。多分、ボッティチェリの最大の魅力は、ここにあるのではないかと私は思います。そして、ボッティチェリという画家のものの見方も、造形とか形態といったものよりも、色彩そのベースとなる光の当たり方で見ていたのではないかと思われるのです。それは、遠く時代を隔てた19世紀の印象派の見方に繋がっていくように思えます。もとより、印象派は、私には鬼門というほど苦手な画家たちです。

第6章 メディチ家の凋落とボッティチェリの変容

私の好みの偏向したところで、ボッティチェリに対しては、不当に貶めるようなことを述べていると思います。今回の展覧会は、ある程度のまとまった点数の作品を見ることで、彼の作品を見るための手がかりは得られたと思います。しかし、私にとっては、相変わらず、他の画家を差し置いてまでも、積極的に見たいと思う画家ではありません。 らら |

次のラフンチェスコ・ボッティチーニの

次のラフンチェスコ・ボッティチーニの