|

ブッカー・リトル(トランペット) ブッカー・リトル(トランペット)

トランペット奏者。

バイオグラフィーで紹介されているように、クリフォード・ブラウンが若くして亡くなった後、そのサウンドを独自に発展させ新たな可能性を切り開こうとした。これが、大方の評価ということになっている。しかし、クリフォード・ブラウンのサウンドはどういうので、リトルがそれにどのような新しい展開をさせたのか、具体的な説明をする人はいないし、私が聴いてもよく分らない。ただ、何となくトランペットのサウンドのテイストのイメージの違いを敢えて言うとすると、灼熱の太陽のように情熱的に輝くのがブラウニー、月光のように冴え冴えと妖しく輝くのがリー・モーガンなら、満天の星空のように、あるいはそこにゆらめくオーロラのように輝くのがリトルと言えるのではないか。スパッと抜けがよくて冷たい感触なのだ。そして、彼のプレイの特徴は丁寧にじっくりとメロディを吹く誠実さにあるといっていい。彼のアドリブは装飾的なオカズはほとんど使わずに、いかにメロディを紡ぐかで勝負している、変に音を歪ませたりすることもない、逆に高音などはスッと抜けるようにキレイに出るので、磨かれたトーンのように聴こえる。そして、ときおり差し挟まれるマイナーのフレーズが独特の哀感を聴く者に感じさせる。旋律的な魅力を感じさせるものになっている。そのため、彼の録音は、一度聴いて強烈な印象を与えるというよりも、何度も繰り返し聴かれて親しまれるタイプのものになっている。ただし、彼のメロディは多少クラシックの現代音楽の不協和音っぽい、変わったメロディではあるので、好みは分かれるかもしれない。そこで、拒絶反応をするかどうかで、彼のプレイを好きになっていくかの分岐点になると思う。

バイオグラフィー

クリフォード・ブラウン亡きあとオリジナルなサウンドを携えて登場した最初のトランペット奏者、ブッカー・リトルは、早すぎる死ではあったが、多くの潜在的な可能性を持っていた。12歳でトランペットを始め、シカゴ音楽院に在学中にジョニー・グリフィンやMJTと共演した。ニューヨークでは、1958〜59年にマックス・ローチとそれ以降はフリーランスでプレイした。ローチ、アビィメリンカーンとレコーディングしている。その中には、ジョン・コルトレーンのアフリカ、ブラスアルバムや1961年7月のファイブ・スポットでのエリック・ドルフィーとの実況録音もある。彼の忘れがたいメランコリックなサウンドと即興での飛躍はアバンギャルドの方に向いていたが、ハード・バップから離れてしまうことはなかった。4枚のリーダー・セッションを残し、23歳で尿毒症と亡くなった。これは悲劇的な損失だった 。

| Booker Little and

Friend

1961年夏録音

Victory and

Sorrow Victory and

Sorrow

Forward Flight

Looking Ahead

If

I Should Lose You (Ralph Rainger, Leo Robin)

Calling Softly

Booker's Blues

Matilde

Booker Little(tp)

Julian Priester (tl)(tracks 1-3 & 5-9)

George Coleman (ts) (tracks 1-3 &

5-9)

Don

Friedman(p)

Reggie Workman (b)

Pete LaRoca(ds)

最初の「Victory and

Sorrow」のファンファーレのような出だしは、トランペットがリードして、テナーサックスとトロンボーンがコードの音を重ねてハーモニーを奏でる、その後も各パートをアンサンブルで合奏するという、まるでクラシックの弦楽四重奏のように各楽器がハーモニーで融け合い、それぞれにパートを演奏している。これは、従来のジャズのコンボでは、ユニゾンでテーマを一斉に吹くかリードが提示して受け渡していくというやり方が、定型的だった中で、かなり新鮮に響いたのではないかと思う。リズム・セクションも、ピアノはリズムを刻み、コードを支えるというよりは、リズムに後追いで加わり装飾的な音を加えているという弾き方で、ブロックコードの弾き方も響きを考えて、余韻を引っ張るのと余韻を抑える響きを使い分けて、リズムにアクセントをつけているし、ドラムスはリズムをキープする一方で、バスをかなり装飾的に使っている。こうしてみると、リーダーのリトルだけでなく、メンバーが新鮮な響きを積極的に作り出そうとしているのが演奏に出ている。その傾向は2曲目の「Forward

Flight」に進むとさらに強くなり、ここではピアノの響きがクラシックのピアノのように音色やタッチの使い分けがよくきこえてきて分散和音の響きなどはとても残響豊かに響いてクラシックのピアノ曲のような響きがする。これらは4曲目の「If I Should Lose

You」を除いて、すべてがブッカー・リトルのオリジナル曲で、メロディの感じがスタンダードな曲とテイストが異質なところに大きな原因があるのではないかと思う。つまりは、リトルのリードにしたがっての新鮮な響きとなっていると思う。特徴的なのは、そのハーモニーの使い方で、マイナーコードを適当にまぶして味わいを出させようとしていて、そのマイナーのところをトランペットのリトルがたいていの場合担っているということで、普通なら輝かしい音色のトランペットでしなくてテナー・サックス辺りの役割を、トランペットのリトルがやっていることで、この辺りにリトルの指向が表われているのではないか。

一方、4曲目の「If I Should Lose

You」はしっとりしたマイナー調の曲だけれど、トランペットとピアノの絡みが続く。ここでのリトルは感情をこめて情緒たっぷりに吹くのではなく、クールにメロディを正確に吹いている感じだ。逆に、それだけに抑制された哀感が漂ってくる感じがしてくるのが、リトルの特徴ではないかと思う。ピアノのクリスタルな音色も、それと拮抗している。 |

| Out Front

1955年11月25日録音

We

Speak We

Speak

Strength and Sanity

Quiet, Please

Moods in Free Time

Man

of Words

Hazy Hues

A

New Day

Booker little (tp) Eric Dolphy (as,b-cl,fl) Julian

Priester (tb)

Don

Friedman (p) Art Davis (b→onlyA-1,A-3,B-4)

Ron

Carter (b→onlyA-2,B-1,B-2,B-3) Max Roach

(ds,tympani,vib)

ブッカー・リトルのリーダー作品4枚のうちの1枚。すべての曲がリトルのオリジナル曲ということだが、これらの曲がもともとそうなのか、彼らの演奏がそのように聞こえてしまうものなのか、不協和音のようなハーモニーで、クラシックの20世紀音楽でいう無調のように聞こえてしまう「変」と感じてしまうメロディがあちこちに出てくる。「不安定の美学」と称した人もいるそうだけれど、リズムが変拍子っぽく変化が激しい不安定に聞こえるのもあわせて、暗く、そして、少し重苦しいムードが漂っている。ただし、これは結果として、そう聞く人がいるということであって、ここに収められた演奏は、新しい音楽を追求した若い才能たちが真面目に取り組んだ、悲壮感の漂う真剣そのもののピリピリした緊張感の高い演奏の真空パックされたものとなっている。アルバム・タイトル『Out

Front』(先頭をきって)に込められたリトルの気負いや使命感が、いい意味でも悪い意味でも、ストレートに出ていると思う。

1曲目の「We

Speak」の最初に3管により呈示されるテーマがアルバム全体を通しての基調となって、アルバム全体が変奏曲のように構成されている。クラシックでいう、ライト・モチーフとか循環主題とか言われるものだ。それゆえなのか、このテーマが、最初からそういう意図でつくられたからなのか、結果としてそうなったのか、ということは分らないが、クラシックのシンフォニーの主題のような作品の構成上の操作しやすいように作られている、どちらかという自然に湧き上がってきたというよりは、アタマで理論的に考えられたようなものに聞こえる。これは、共演しているエリック・ドルフィーの志向の一面とも共通していると思われるため、このアルバムでは目立っているのかもしれない。テーマのあとリトルのアドリブとなるが、それはメロディとして聞こえる。それは、リトルのフレージングと深い音色によるものだろうか、このアドリブを聴くだけでも彼の音楽性が表われていると思われる。その後のエリック・ドルフィーのアドリブのギミックにちかいオクターブ高い音で素っ頓狂な始まり方をして鋭角的に斬り込むようなプレイでテーマに生命を与えている。ティンパニを加えたドラム・ソロがはいり、ドラムが目立つプレイを意識的にしているようで、これは、アルバム全体のテンポの変化が少ないため、ドラムが折々のアクセントとなって演奏に推進力を加味している。2曲目の「Strength and

Sanity」はテンポを落としたスローなナンバーで、3管のハーモニーと緊密なアンサンブルで、まるでクラシックの室内楽のようなガッシリと組まれた演奏。その代わりにジャズ的な伸びやかさは感じられず、1曲目の重苦しさはつのる。一方、3管の音色が融け合いコード変化がメロディっぽく聞こえるという新鮮な響きを生み出している。これに続く、トランペットのソロはサックスやトロンボーンと絡み合うもので、即興性よりもアンサンブルの緻密さが優先されている。この曲の演奏からは、そのような高い構築性が印象的である反面、それゆえの息苦しさもある。そういう意味で、ストレスを感じさせるほど緊張感の高い演奏となっている。3曲目の「Quiet,

Please」は演奏時間が8分を超す大作で、テンポが上がり前の曲でほとんど聞こえなかったリズム・セクションが聞こえてくることで、軽いカタルシスが感じさせつつ、演奏が走り出す。このアルバムのメインとなるものと思われるが、リトルとドルフィーのソロにも力が入っている。かつてのレコードであれば、ここで片面が終わり、レコード盤をひっくり返して裏面をかけなおすわけだが、その4曲目の「Moods in Free

Time」では途中からドラムスが叩かれなくなり、リズムが消えてしまい、管楽器による和音をバックにドルフィーのサックスがソロをとる。リズムがない中で、和音の靄の中での鋭角的なドルフィーのソロは、独り言の呟きのように錯覚さられ、その鋭い斬り込みはまるで自分に切りかかるような内省的な印象が強い。そして、5曲面の「Man of

Words」では、ここまでの傾向の頂点に達し、最初からリズムが消えて、リトルのトランペットソロは、これまでの曲で何回も変奏されたテーマを吹く。個々に至り深刻さは極まり、リトルの演奏は絶唱にように痛切に響き、聴きようによっては宗教性を帯びてくる。ジャズでこのようなことを言うのは見当違いと言われる節もあろう。しかし、このアルバムを通して、リトルをはじめとしたメンバーの真摯さ、そこまで行っている、と私はおもう。だから、このアルバムをしょっちゅう聞くことは、なかなか難しい。それだけに、聴いた後の感動とか充実感は比類のないもの。その反面、聴くには覚悟が必要、正座して聴くというようなところがある。遊びの面がほとんどなく、楽しむという要素が希薄なため、結果的に聴く人を選ぶものとなっている。 |

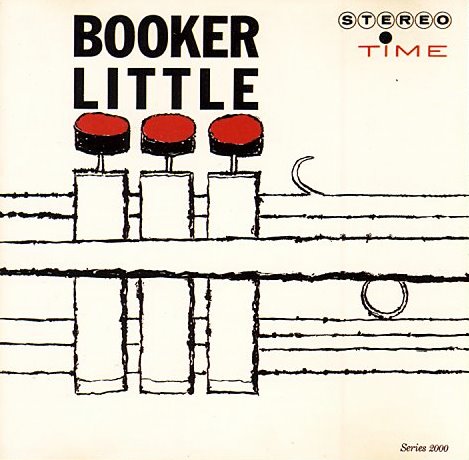

| Booker Little

1960年4月13,15日録音

Opening Statement Opening Statement

Minor Sweet

Bee

Teel's Minor Plea

Life's A

Little Blue

The

Grand Valse

Who

Can I Turn To

Booker little

(tp)

Tommy Flanagan (p) Wynton Kelly

(p→A-2,A-3)

Scott La Faro

(b)

Roy Haynes (ds)

ピアノ・トリオにブッカー・リトルのトランペットがソロ楽器として加わったワン・ホーンの編成である。この録音の紹介では、枕詞のようにトランペットによるワン・ホーンのアルバムは退屈になり勝ちだが…と、で、この録音はその例外という書かれ方が為されるケースが結構多い。たしかに、それはそうでトランペットひとつで、聴き手を飽きさせないというのは、リトルの実力の表れだろう。

1曲目の「Opening

Statement」最初から、リトルのトランペットがテーマを吹いて入ってくる。ここに彼の大きな特徴が出ているのだが、このときの彼のトランペットは抑揚があまりなく、どちらかという“プワァァ〜”と一本調子で吹いているのだ。そこに微妙なニュアンスを込めたり、ビブラートをかけたりといった小細工を弄することなく単純素朴に吹いている。その不用意といっていいほどあからさまなフレーズに驚いてしまう。聴く人によっては単調に聞こえ、ここで好みが分かれるのではないかと思う。リトルの好きな人は、これだからこそリトルのトランペットの音色を堪能できると言うだろう。あるいは語りかけてくるような感じという人もいる。そして、リトルの吹く冒頭のフレーズなのだが、一本調子のぶっきら棒に吹かれるのが、メロディの中にマイナーコードに転調するところがあって、それがスパイスとなって哀愁が漂う印象を起こさせるところがある。しかし、かといって情感たっぷりというわけではないので、一歩調子さによって嫋々としたムードに堕さない一種の品格を保っているようにも捉えられる。ただし、これは、リトルのつくり出すフレーズが、その後の展開を考えているからではないか、と思える。それほど、フレーズを提示した後のアドリブのパートが即興的という感じではなく、まるでクラシック音楽の変奏曲とかソナタ形式の展開を思わせるような構築的に展開されているからである。ビ・バップ以降のジャズは楽器というツールを操るメカニカルなテクニックが大いに伸び、それが演奏にフィードバックしてきたようなところがあって、人声の情緒性よりも、音という抽象的なものの運動性が前面に出てきたところがある。リトルのつくり出すフレーズは、あくまでもその運動性がベースになっており、哀愁とかいうのはその上での味付けのようなものではないか。むしろ、その後のクラシック音楽をおもわせるような展開が、リトルの真骨頂ではないかと思う。そして、この録音でのリトルの充実は、哀愁という味付けと構築的な展開という、本来なら相矛盾するようなものを違和感なく同居させているところにあると思う。それは、ひとえにリトルのつくり出すフレーズの魅力に負っていると思う。

2曲目「Minor

Sweet」もリトルのソロで始まる。マイナー・コードを交えたフレーズは、リトルの特徴を十分に発揮させ、その後の展開への期待が否が応にも高まってくる。そこでのリトルは、フレーズを二つに分解し、あたかもクラシック音楽のソナタ形式の第一主題と第二主題を対立的に扱うかのように、二つの方向にアドリブを展開させ、その絡み合いで緊張感を高めていく、しかし、そのような息詰まる展開の中で哀愁のフレーズが、その雰囲気を保たせたまま聞かせるのは、スコット・ラファロのベースに拠る所が大きい。ベースはリズムを低音を支えリズムをキープすることから跳躍して、リトルのトランペットに対して、対旋律をプレイし始め、いつしか対位法的なアンサンブルの様相を呈してくる。それによって劇的に高められた緊張が、開かれたように外に向かって発散するのだ。そこで、還ってくるトランペットのフレーズは伸びやかなものとなっている。この短い曲はクラシック音楽の交響曲に匹敵するずっしりとした手応えを感じさせる。

5曲目「The Grand

Valse」はメジャーの調子なのだけれど、ここまで4曲がマイナー調で哀愁の連続だったためか、同じような吹き方で吹かれると、何故か哀愁を感じてしまう。メジャーでただよう哀しみといえば、モーツァルトの疾走する哀しみということになるではないか(ちょっとばかり飛躍しすぎ?)。全体に、このアルバムはミディアムテンポで、リトルの吹くトランペットのむき出しのメロディの印象が前面に出ているが、この曲は比較的(このアルバムの中では)アップテンポ気味で、ピアノを含めたリズム・セクションがビートを刻むなかで、リトルが短いフレーズを重ねるようにアドリブをしていく、しかし、エリック・ドルフィーのバンドに参加したライブ・アルバムでのプレイのような即興にかけるというようなピリビリとした緊張感はなくて、この人の即興というのはいくつかのパレットを持っていて、その中から場に応じて取り出してくるタイプのようで、その時々で何ができるかというスリルよりも、全体してどのようなものになるかという構築性のようなところで演奏を組み立てているような感じがする。それだから、黒人っぽい臭いのようなものが、あまり感じられなくて、クラシック音楽っぽいテイストが感じられるものになっていると思う。ただし、あくまでもジャズという枠内でのことだ。逆に言えば、これだけメロディがフィーチャーされているようでいて、BGMにならないのは、ジャズであるという枠をキッチリと守っているからだと思う。その分、リトルという人は、聴いていて重いところがある。

|

|

ブッカー・リトル(トランペット)

ブッカー・リトル(トランペット) Victory and

Sorrow

Victory and

Sorrow

Opening Statement

Opening Statement