|

ブッカー・アーヴィン(テナー・サックス)

1930年テキサス州デニソン生まれ。黒人テナー・サックス奏者。

アーヴィンの演奏について、一聴しただけでも分かる大きな目立った特徴というのは、彼の演奏するフレーズが一発でキマらないということなのだ。切れ味の鋭いフレーズがビシッと決まるのは一種のカタルシスを生み、それだけでスカッとするプレイヤーもいる。スタン・ゲッツ等がそうなのだけれど、そういう場合、聴く方としては、フレーズが決まった時点で一区切りとなる。これに対して、フレーズがキマらないと、何となく終わったとか、区切りがついたという感じがしない。それが繰り返されると、くどいと感じることになる。とくに、アーヴィンのサウンドは低音の良く響く、俗に腰の低いどっしりしとたトーンでサックス全体が反響するような鳴りっぷりのいい音なので、そういう音でくどくプレイされると、聴く方は、濃い、感じを持つことになる。そういうキマらなさとアーヴィン独特の吹き方によって、彼の演奏を好意的に捉える人には、アーヴィンが彼の魂や身体の奥底から湧き上がってくるものの発露として、そうした形のないものに音楽という形を与えている(多分アーヴィン本人もそのようにプレイしているところもあるのだろうと思う)と聴くことができることになると思う。そういう演奏だから、計算したようにフレーズがキマらないこともある、というわけだ。これはクラシック音楽でアントン・ブルックナーという作曲家の交響曲の聴かれ方と似ている。ブルックナーはドビュッシーやシェーンベルクといった新時代の音楽が出て来ていた時代に時代錯誤とも言える長大な交響曲を多数残した。彼のつくりだすメロディは分かりにくく、繰り返しの多い長大な作品は、作曲当時は退屈と言われた。しかし、彼のメロディを分解してみると、アーヴィンのように上手くキマらないフレーズがまず出てきて、それでは聴く者に伝わらないのではないかと作曲家が考えたかのように、何度もくどいほど手を変え品を変え繰り返し、その挙句に作品は長大なものとなっていった、と捉えられる。そう捉えると、ブルックナーの1時間を超える長大な交響曲は素朴な老人の感情の吐露として感情移入することができるようになる。 一方、納まりがいい、キマるというのは、完璧に形式にハマるということで、所謂古典といわれるもの、それは古いのではなくて普遍的なもの。しかし、完璧なものなど、そう作れるものではなく、そこから自分独自のものを作ろうと古典の形式を脱する試みが為される。そういうものが新しかったり、古くなったりする。アーヴィンの演奏は、古典という形式にキマらないもので、古典から抜け出ようという動きに含まれると見ることもできる。それはアーヴィンのフレーズがそうで、形式に納まりきれないアーヴィンのフレーズは、それを従来の形式にない形式を作ろうとしていると考えれば、新しい試みと見ることもできる。とくに、アーヴィンの活躍した時代はバップという形式に行き詰まりを感じる人々が出てきて、この少し後にフリー・ジャズのようなバップという形式を考えないものも出てくることを考えると、アーヴィンのフレーズは、エリック・ドルフィーなどとならんでバップとフリーとの間の橋渡しと捉えることもできる。そういう意味で、アーヴィンをアバンギャルド(前衛的)と言う人もいる。実際、彼のフレーズで用いられるハーモニーは、当時の一般的に使われていたものとは違うので、響きのテイストが変わった感じがする。また、アーヴィンはよく音を伸ばすことをするが、その伸ばした音を、微妙にベンド〜ある音程を吹きながら、唇の締め具合で(キーを使わずに)その音程を低く(高く)したりすること〜させながら、意図的にその音程を不安定な感じにしている。それは・・・何かを堪(た)えている人が、咽(むせ)び、叫んでいるかのようだ。バラードの演奏ではとりわけそうだし、それがアーヴィンの作り出すフレーズにうねりを生む。このようなアーヴィンのプレイは斬新にものに見えたと思う。また一方では、そういう演奏だから感情移入できるものとなっていたと思う。 アーヴィンの魅力とは、この両面性ということではないだろうか。

バイオグラフィー

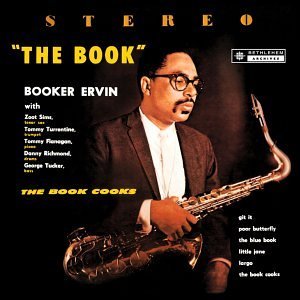

ハードで情熱的なトーンと未だコードをベースとした即興に基づくエモーショナルなスタイルを持った、かなり特徴的なテナー、ブッカー・アーヴィンは真実オリジナルなプレイヤーだ。最初はトロンボーン奏者だったが、1950〜53年の空軍にいた時に独学でテナーを習得した。2年間ボストンで音楽を勉強した後、1956年にアニー・フィールズ・リズム・アンド・ブルース・バンドと自身のレコードデューを果たした。1956〜62年の間に空白を挟みながらもチャールス・ミンガスとプレイしている時に、移り気なベーシストやエリック・ドルフィーと出会い、名声を得た。彼はまた、60年代には、カルテットを率いて、ランディ・ウエストと何度かプレイしている。腎臓病による若すぎる死の前の1964〜66年の大半をヨーロッパで過ごした。 year 1960 61 66 ブッカー・アーヴィンの特徴的な音楽性は、何時、どのように形成されたのか、ということは興味のあることだが、よく分らない。出身地であるテキサス州という南部の土着的な音楽環境とか、リズム・アンド・ブルースのバンドでプレイしていたとか、チャールス・ミンガスとプレイしたとかいう解釈があるが、実のところはどうなのか、具体的な説明は何もないので、私には、それらのどれも確かなことは分らない。 ただ、上で述べたアーヴィンの特徴というのが、彼自身の身体の内側から湧き上がる表現衝動の勢いが激しく、音楽として十分にまとまらないうちに噴出してしまうのを、後追いで何とか演奏としてまとめようとした結果、コテコテの諄い印象を与えるものとなってしまったのではないか、という推測を、聴いていて思ってしまう。では、アーヴィンは単に衝動の趣くままに吹き散らしていたのか、というとそうではない。もしそうなら、何枚もアルバムを録音し十年近くリーダーとして第一線でプレイを続けることは出来なかっただろう。このことを彼自身は強く自覚していたのではないか、それゆえにこそ、アーヴィンのプレイが少しずつ変貌して行ったように思える。これは、勝手な私の憶測で、事実かどうかは分からず、検証するすべもない。ただし、アーヴィンのプレイする音楽に対して、このような捉え方をすることから、彼の残した録音に対しての、私の私的な評価、つまりは好き嫌いの基準がある程度はっきりしたと思う。つまりは、アーヴィンの衝動と表現とのバランスの変化だ。細かいことは、個々のアルバムに対するコメントを参照してもらうとして、大雑把な流れで、ここに取り上げたアルバムの位置づけを簡単に説明したい。 アーヴィンの伝記的事実に目を向けると、20代後半から30歳にかけてチャールス・ミンガスのバンド・メンバーとしてプレイをしていて注目されるようになったということで、この時期では、ミンガスのアルバムの中でプレイを聴くことができるという。そして1960年に初のリーダー・アルバム『The Book Cooks』をリリース。この初のリーダー・アルバムを聴く限りにおいて、アーヴィンの特徴的なスタイルは出来上がっているように見える。そして、これが死ぬまで一貫していた。つまりは、ワンパターンだった、というのが一般的な声のようだ。だから、どのアルバムを聴いてもアーヴィンのプレイは同じで、共演するメンバーによってサウンドが違ってくる程度の違いしかない、ということになる。しかし、初リーダーから10年の間に、録音されたアルバムを聴くと、アーヴィンのプレイが徐々に変化してきているように思う。 初のリーダー・アルバム『The Book

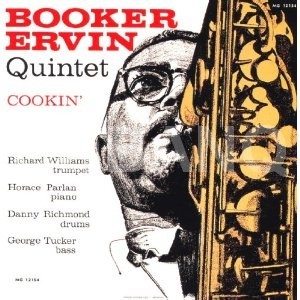

Cooks』で、すでにアーヴィンのプレイ・スタイルは出来上がっている。しかし演奏全体では、他のメンバーのバック・アップで盛り立てられているようだが、アーヴィン自身がこころゆくまでプレイし切っていない、どこか窮屈な印象が残る。これは、アーヴィンの他にズート・シムズという同じテナー・サックス、そしてトミー・タレンタインというトランペットがいたため、彼らのソロや彼らとの絡み(バトル)に時間を割かざるをえず、アーヴィン自身のソロの時間が限られてしまったため、長くなりがちな自身のソロを短めにまとめて切り上げざるをえなかったためではないかと思う。全体の雰囲気は、アーヴィンの他のアルバムと同様にアーシーで黒っぽいものとなっているので、アーヴィンの長いソロに、それほど付き合わなくていいので、アーヴィンの作り出す世界の雰囲気を、あまり疲れることなく味わいたいという人には格好のアルバムになっているのではないか。 同じ年の末にリリースされた次の『Cook'n

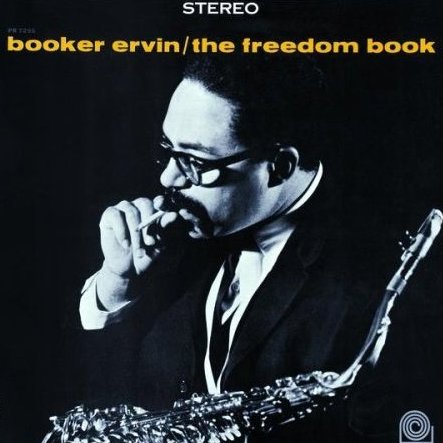

』では、ワン・ホーンの編成で、最後の「枯葉」を除いてオリジナル曲ということで、彼自身の全開のプレイを聴くことができる。このアルバムは、好き嫌いが極端に分れるのではないだろうか。私は、アーヴィンが抑えてきた衝動を初めて解放させたという、勢いと、ある種の瑞々しさが感じられるいい作品であると思う。 そして、1963年に入り「ブック・シリーズ」4作を次々と制作する。タイトルは似ているが、4作それぞれ変化があり、それが、ちょうどアーヴィンのプレイの変化する時期に重なって、4作のアルバムがちょうどそのドキュメントとなっているのではないかと思われる。そう思って聴くのも楽しいことではないだろうか。「ブック・シリーズ」最初の『The Freedom

Book』ではジャッキー・バイアードというアーヴィンの個性をプッシュしてくれるピアニストと出会ったことで、彼自身の特徴を『Cook'n 』以上に伸び伸びと発散させている。『Cook'n

』が彼の100%のプレイだったすれば、『The Freedom

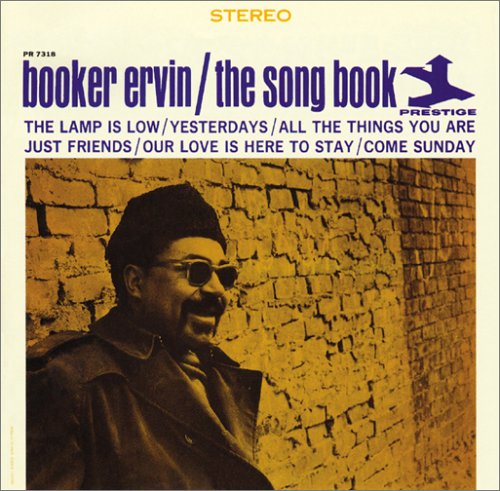

Book』ではバックの後押しによって120%まで、ここでプレイすることによって自分自身をさらにエスカレートさせて、行き着くところまで追求しきった作品となっている。その結果、アーシーとかブルージーとかいう世界を突き抜けて前衛的な響きが聞こえてきている者となっている。私は、このアルバムをもってアーヴィンのプレイのひとつの頂点を見たと思う。 「ブック・シリーズ」の次作『The Song

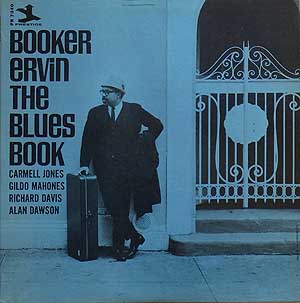

Book』では正統的なトミー・フラナガンのトリオと組んでスタンダード・ナンバーを中心にプレイしている。フラナガンは、バイアードとは逆に逸脱しようとするアーヴィンのプレイをカバーするように道に戻そうとする機能を果たし、スタンダード・ナンバーをプレイしているということもあり、前作と違って破綻の少ない、まとまりのあるアルバムとなった。ただし、まとまりがあるといっても、アーヴィンの他の作品に比べてのことで、他のミュージャンのアルバムと比べれば、これはこれで十分個性的な作品と言える。アーヴィン自身、前作でやり尽くした感はあったのではないか、スタンダートという明確なテーマ・メロディがある曲の演奏ということもあるのか、ダラダラと吹き続けることから、ひとつのまとまりをもったメロディを吹く、垂れ流すのではなく言い切る方向に、少なくとも演奏に区切りをつけようとする方向に向かっている姿勢が感じられた。 次の『The Blues

Book』では、編成が変わってトランペットが入って、ワン・ホーンではないところでアンサンブルをやろうとしたのではないか。『The Book

Cooks』では、手練れの周囲に盛り立ててもらいながらだったのを、ここではアーヴィンが盛り立てることをしながら彼自身が主導権をもってプレイしようとしたのではないか。そういう傾向が、このアルバムから見られるような気がする。それまでであれば、強引にプレイを続けていたようなところで、アーヴィンが引いてしまうようなところが、これ以降のアルバムでところどころ見られるような気がするからだ。しかしそうはいっても、このアルバムでは、従来のプレイを続けていて、少し中途半端だったのか、彼のプレイの強引さが薄まってしまったように聞こえる。 「ブック・シリーズ」の後、何枚かのアルバムを録音しているが『Heavy』と敢えて言わなければならなくなったと思われるタイトルのアルバムでも、『The Blues Book』の試みをしようとしている過渡期の姿が見て取れる。丁度、周囲の環境が、ジャズの新たな試みが行われていた時期でもあり、アーヴィンもそれを耳にしていたことも、ひとつの理由ではないかと思われる。そして、最後のまとまった録音となった『The In Between』では、過渡期からの抜け道が見えてきて、彼のプレイが少し枯れた感じが出てくるとともに哀感が感じられる風情が出てきたとこがある。しかし、惜しいことに、ここでアーヴィンが亡くなってしまいこの後の展開の可能性のままで終わってしまった。

|

ブッカー・アーヴィンという人は、テナー・ソックス奏者としては、ソニー・ロリンズやジョン・コルトレーナといったメジャーなプレイヤーに比べて知名度は格段に落ちる。しかも、彼を聴く人々の間では、アーヴィンの見方が極端に二つに分かれる。ひとつは南部のテキサス出身という本場で見についたブルース感覚に根差した泥臭いプレイヤーというもの、もうひとつは、まさに正反対のエリック・ドルフィーの行き方をさらに新しくした前衛的なプレイヤーというものだ。そこに共通しているのは、アーヴィンのテナー・サックスがかなり特徴的だということ。

ブッカー・アーヴィンという人は、テナー・ソックス奏者としては、ソニー・ロリンズやジョン・コルトレーナといったメジャーなプレイヤーに比べて知名度は格段に落ちる。しかも、彼を聴く人々の間では、アーヴィンの見方が極端に二つに分かれる。ひとつは南部のテキサス出身という本場で見についたブルース感覚に根差した泥臭いプレイヤーというもの、もうひとつは、まさに正反対のエリック・ドルフィーの行き方をさらに新しくした前衛的なプレイヤーというものだ。そこに共通しているのは、アーヴィンのテナー・サックスがかなり特徴的だということ。