Ø

合併契約の締結(748条) 会社は、他の会社と合併をすることができる。この場合においては、合併をする会社は、合併契約を締結しなければならない。 会社法は合併一般を定義しておらず、吸収合併と新設合併についてのみ定義を規定していますが、二つ以上の当事会社が契約を締結して行う行為であって、当事会社の一部または全部が解散し、解散会社の権利義務の全部が清算手続きを経ることなく存続会社または新設会社に一般承継される効果をもつものを言います。 合併の法的性質については、当事会社が合体する組織法上の特別の契約であるとする考え方(人格合一説)と、消滅会社がすべての財産を現物出資して、存続会社が増資をし、または新設会社が設立され、株主が存続会社または新設会社に収容されるという考え方(現物出資説)がありました。会社法での合併については、いずれの説でも説明しきるのは難しくなっています。 ü

合併の種類 会社法は、合併一般ではなく、吸収合併と新設合併について条文で定義しています。吸収合併とは、会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるもの(2条27号)をいいます。また、新設合併とは、二つ以上の会社が行なう合併で、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるもの(2条28号)を言います。 実務上は、経済的に対等合併といわれるケースでも、法的には吸収合併の手続きが採られることが多く、新設合併はきわめて稀です。その理由として、第一には、登録免許税額が、吸収合併であれば合併による資本金増加額の0.15%であるのに対して、新設合併の場合は新設会社の資本金の0.15%となってしまうこと、第二に、合併の際に消滅会社の受けていた営業の許認可や株式の上場資格等がいったん消滅してしまうので、新設会社で再申請が必要となることがあげられます。 条文ではこれだけですが、実務においては、様々な種類の合併が言われています。以下に列記します。 ・交付金合併 交付金合併とは、吸収合併で、存続会社から消滅会社の株主に金銭のみが交付されて、存続会社に収容されないというものです。この場合、存続会社は株式を交付しないので、既存株主の持株比率が変動せずに済むというメリットがあります。 ・三角合併 三角合併は、典型的なものとして、上場会社である他の会社の株式会社の完全子会社である非公開会社存続会社とする吸収合併で、消滅会社の株主には上場会社である親会社の株式を合併対価として交付するというものです。このような三角合併の目的のために、存続会社である子会社が証明会社の株主に親会社の株式を合併対価として交付すべき範囲内で、子会社による親会社株式の取得及び保有が認められています(800条、135条2項)。これは、存続会社側の便宜であるばかりでなく、消滅会社の株主にとって存続会社より魅力的な親会社の株式を取得できる点でメリットがあります。 ・無対価合併 無対価合併とは、消滅会社の株主に合併対価が交付されないものをいいます。会社法では、「株式…に代わる金銭等を交付するときは」と規定する(749条1項)ことにより、無対価合併を認める趣旨を明らかにしていると解されています。実務では、完全親会社が完全子会社を吸収する場合が典型的で、対価が交付されることがないことから、実質的に債務超過である会社を消滅会社とする吸収合併も可能となるわけです。 ・対等合併 税務や経営の分野では対等合併という言葉はよく使われます。吸収合併でも新設合併でも、対等合併はありえます。吸収合併では、合併対価が存続会社の株式で比率が1対1であること、すなわち消滅会社の株式1株に対して存続会社の株式1株が交付されるものです。 ü

合併自由の原則 748条前段で、「会社は、他の会社と合併することができる」としていますが、ここで合併自由の原則が規定されていると解されています。この合併自由の原則には二つの意義があります。第一は歴史的な意義です。19世紀のドイツやアメリカでは株式会社が合併を行なうときは、必ず政府や州議会の承認が必要でした。これに対して、会社法では条文の規定を遵守すれば、政府などの承認を得る必要はなく合併をすることができるというもの。いわゆる準則主義。そして、第二は実定法上の合併自由の原則です。748条前段は「会社は、他の会社と合併することができる」と規定して、原則として、会社が他の会社と自由に合併することを認めています。 ü

合併契約を締結するための事前準備 ・合併の立案と計画策定 合併契約により合併が成立するわけですが、実務においては契約に至るまでには事前準備が必要となります。 ⅰ)合併の立案・計画に際して検討すべき基本事項 複数の会社を統合する方法として合併を行なうとした場合に、どのように合併を行なうかという基本的事項を検討しなければなりません。合併自体は単純明快な組織再編手法で複雑多岐な検討をしなければならないわけではありませんが、新設合併か吸収合併か、吸収合併とした場合にいずれの会社を消滅会社とし存続会社とするか、合併対価として何を選ぶかの3点です。 ⅱ)スケジュールの検討 合併を実行するにあたって会社法上必要となる手続きをすべて行うための最短期間は、合併契約締結から合併の効力発生日までの間で約1ヵ月です。実際には合併の効力発生日を迎えるまでには、会社法上の手続き以外にも様々な実務上、手続き上の課題の検討や準備が必要となることから、合併の検討開始から合併の効力発生までの期間は相当な長期間となるのが一般的です。ひとつの例として、たとえば、第三者間の経営統合として行う合併を念頭に置いた場合には、合併の検討開始から効力発生までの間に必要なステップとして次のようなものがあると思います。 ア.秘密保持契約の締結 イ.基本合意書の締結 ウ.

合併の公表 エ.

デュ・ーデリジェンスの実施 オ.合併条件の最終交渉・確定、合併契約の締結 カ.合併準備委員会の設置、統合準備の推進 キ.株主・従業員・取引先などの関係者への説明 ク.公正取引委員会その他関係官庁への事前相談、届出、許認可の取得 ケ.その他 そこで、上記の項目について簡単に見ていきたいと思います。 ア.秘密保持契約の締結 合併について本格的な検討を始めるにあたっては、合併の当事会社の間で合併に関する検討や交渉を重ねている事実やそれに関する秘密を保持する必要があることに加え、合併の当事会社間でそれぞれの会社の経営や財産や事業等に関する情報など一般には知られていない情報を交換することになるため、これらの情報の機密性を確保する必要があります。そこで、合併の初期の検討段階では、合併当事会社間で秘密保持契約を締結するのが一般的です。 イ.基本合意書の締結 正式の合併契約の締結に至る前の段階では、合併に関する覚書または基本合意書といった文書が取り交わされることが一般的です。この文書の記載内容については、このような文書を締結する目的、基本合意書締結のタイミング、合併の当事会社の属性によって大きく変わってきます。一般的には合併の検討や準備には多大な手間とコストがかかるため、合併に向けた本格的な検討や準備を開始する前に当事会社の相応のレベルで合併に向けた共通認識を書面の形で記録に留めたいという要請が働くことから、その養成を充たすことを目的として締結されることが多いと考えられます。 ウ.

合併の公表 上場会社を当事会社とする合併の場合、合併を実行することを決定した場合には、金融所依品取引法や金融所依品取引所の規則に従い、合併に関するディクローズを行わなければなりません。 エ.デュー・デリジェンスの実施 基本合意書締結時まで合併当事会社に関する本格的なデュー・デリジェンスを行なっていない場合は、基本合意書締結後合併契約締結時までに、デュー・デリジェンスを実施することになります。また、予備的なデュー・デリジェンスを行っている場合、または基本合意書締結前にある程度のでデュー・デリジェンスを行ったものの完了していない場合には、この間に確認的あるいは追加的なデュー・デリジェンスを行います。 オ.

合併条件の最終交渉・確定、合併契約の締結 カ.合併準備委員会の設置、統合準備 合併が公表されたた後は、合併の事実について機密保持の必要性がなくなるため、社内の各部署の担当者を交えて、合併による具体的な統合策を検討していくことが可能になります。 そこで、当事会社双方から構成される合併準備委員会を組成し、その下に小委員会を設け、小委員会ごとに必要な作業を洗い出し、その方法について検討・協議しつつ、合併準備委員会で必要事項について決定していくことになります。委員会の規模や構成をどのようにするかについては、会社の規模、業態、ガバナンス体制によって変わります。 なお、当事会社が競業者である場合には、合併準備を進めるにあたっては、毒性禁止法のカルテル規制やガン・ジャンピング規制に留意しつつ進める必要があります。 キ.株主・従業員・取引先などの関係者への説明 合併が当事会社の従業員や取引先らの関係者に対して与える影響が大きいため、合併について公表された後、説明会の開催や挨拶回りなどを行い、理解を得る努力が必要な場合が少なくありません。 特に従業員については、合併によって人員整理が行われるのではないか、雇用条件が付利益に変更されるのではないかといった不安を抱くことが少なくないので、早期に十分な説明を行い、不安を取り除く配慮が重要です。 また、合併を実行するためには、原則として株主総会で特別決議による承認を得る必要があり、また、反対株主による株式買取請求権の行使を極力抑える必要もあるため、株主からの質問事項に対して適切な対応をし、また、必要に応じて自発的に株主向けの説明をするなど、合併に対する理解を求めるための努力をも必要となります。 ク.公正取引委員会その他関係官庁への事前相談、届出、許認可の取得 ・プロジェクトチームの組成および情報遮断の必要性 ⅰ)プロジェクトチームの組成 合併の実行は、当事会社の株主、従業員を含め、多くの関係者に重大な影響を与えることが多いため、合併について対外的に発表することができる段階までは、社内では、可能なかぎり少数の者のみから構成されるプロジェクトチームを組成し、情報管理を行うことになります。例えば、社長または担当の取締役をリーダーとして、当初は経営企画部や社長室といった部署の少数の担当者でメンバーを構成し、初期段階の検討を行います。その後の検討・準備が進むにつれて、財務部、法務部、人事部などの各主要部署から合併の担当者を選定し、適宜メンバーに加わることが一般的です。 そして、合併が公表された後は、基本的に機密性について考慮に入れる必要がなくなるため、公表とともに、各部署の担当者からなるプロジェクトチームを組成し、社内では合併の準備に当たるとともに、合併の相手方当事会社のプロジェクトチームとともに合併準備委員会を組成し、合併の準備、検討を行なうことになることが多いようです。 プロジェクトチームには、社内の担当者だけでなく外部のアドバイザー(弁護士、フィナンシャル・アドバイザー、会計士、税理士その他)を利用することも少なくない。 ⅱ)情報遮断の必要性 ア.金融商品取引法上のインサイダー規制 金融商品取引法では、上場会社の運営、業務等に関して、投資家の投資判断に影響を及ぼすような重要な事実が公表される前に、その事実を知った一定の会社関係者等が、その上場会社の株式等の売買を行うことは禁止されています(金商法166条)。上場会社が合併の決定をした場合は、投資家の投資判断に影響を及ぼすような重要な決定事項となるため、インサイダー情報に該当します(金商法166条2項1号)。 合併は、上場会社の取締役会または社長等が合併の決定をした時点からインサイダー情報に該当します。 イ.独占禁止法上の情報遮断の必要性 合併の効力発生前に、合併の検討・準備の情報交換や統合準備作業によって、事業者間に競争を準備する暗黙の了解や共通の意思が形成されたり、またはこの情報交換が手段となって一定の取引分野での競争が実質的に制限される場合には、独占禁止法で禁止されている不当な取引制限に該当する懸念があります。このような懸念を避けるために、統合交渉等のために必要な一定の情報交換を行う場合には、交換される情報の性質、範例、共有される人の範囲等、一定の情報管理の方策をとることが必要と考えられます。具体的には、統合交渉や実行準備のための情報交換の際に交換する情報の範囲を統合の交渉や実行の準備に必要な最小限のものに限定すること、検討・交渉を営業部門ではない部門に担当させること、相手方の具体的情報は担当部門のみがアクセスできるものとし、受領した情報については営業部門からは遮断する措置を講ずること、これらの方策を社内及び相手方においても周知徹底させること、などが考えられます。 ウ.個人情報保護法上の個人情報の第三者提供の許容性 合併当事会社が個人情報取扱事業者に該当する場合は、合併前に相互に情報を交換する場合には、交換する情報が個人情報を含む場合は、開示を差し控えるか、個人が特定できないような方法を検討することが必要です。 なお、個人情報保護法23条4項2号において、合併その他の事由による事業の形象に伴って個人データが提供される場合には提供を受ける者は提供が禁止される第三者には当たらないとされています。したがって、合併に伴って消滅会社から存続会社に個人データが承継されることは問題がないということになります。 ・デュー・デリジェンスの実施 合併の検討を行なうにあたって、合併当事会社は、合併を進めることに問題はないか、どちらの会社を存続会社とするのが適当か、合併を行なうとして当事会社の価値評価に反映させるべき事項はないか、合併を行なうまでに必要な手続きは何か、合併を行うにあたって条件とすべき事項はないか、また、合併後の作業に何が必要かなどといったことを把握するため、その目的に沿ってビジネス、法務、会計、税務その他の観点から合併の相手方の事業内容、資産内容について監査、つまりデュー・デリジェンスを行います。 また、日本の企業同士のM&A取引においてデュー・デリジェンスを実施するのが一般的となってきています。このようなM&A取引を実施するに当たって通常行われるデュー・デリジェンスを実施せずに取引を実行し、相手方会社の重大な問題や瑕疵を見逃したために、その結果として会社に損害が生じた場合には、担当取締役に善管注意義務違反の問題が生じる可能性があります。 ⅰ)デュー・デリジェンスのタイミング デュー・デリジェンスの開始時期は、合併に関する検討の進捗具合や実行までのスケジュールに応じて決定されることになりますが、合併契約書締結前に、合併当事会社間で秘密保持契約及び基本合意書が締結されるケースでは、秘密保持契約締結時以降にある程度の情報が開示され、予備的なデュー・デリジェンスを行った後に、基本合意書を締結し、その後に、確認的なデュー・デリジェンスが行われるというパターンが多いようです。 デュー・デリジェンスでは、一般的に、資料請求の後、資料の開示、役員や従業員へのヒヤリング、現地視察などのステップを踏むのですが、資料開示から1ヵ月程度で終了することが多いようです。 ⅱ)デュー・デリジェンスの留意事項 合併取引に際してデュー・デリジェンスを実施する場合、法務の観点から特に注意すべき事項は、次のとおりです。 ア.株主構成 合併による合併対価を存続会社の株式とする場合は。消滅会社の株主は合併によって存続会社の株主になるため、株主と会社の結びつきが強い小規模閉鎖会社同士の合併の場合には、合併後の株主の構成がどうなるかということは関心事項となります。したがって、存続会社および消滅会社の株主構成について確認する必要があります。 上場会社同士の合併の場合、大株主に機関投資家が含まれる場合、その機関投資家の投資方針や行動などについて確認する必要性もあると思います。 イ.許認可関連 合併の場合、当事会社が営んでいる事業の内容によっては、合併すること自体に関係官庁の許認可が必要な場合もあり、また、消滅会社が保有している事業運営上必要な許認可を存続会社が保有していない場合には、それらを存続会社に承継させるためには新規取得を含め一定の手続きが必要となる場合が少なくありません。そこで、これらの許認可に関して必要とされる手続きの有無・内容、その手続きかかる期間・コストは、合併の内容やスケジュールに影響を与えるため、重要となります。 ウ.相手方からの同意取得が必要な重要契約の有無 合併の効果として、消滅会社のすべての権利義務は存続会社に包括承継されるため、原則として契約の相手方からその当事者の変更について個別に同意を取得する必要はありません。 しかしながら、契約によっては、当事者による合併が解除事由として規定されている場合、事前に同意を取得する必要のある事項として合併が規定されている場合などがあります。このような場合には、合併によって、消滅会社の権利義務の一部として当然に契約が存続会社に承継されるとしても、契約の相手方から契約の規定や債務不履行などを理由とした解除権が行使されることを防止するために、合併への事前の同意を契約の相手方から取得する必要があることとなります。 これらのような契約が゜存在する場合には、契約の重要性や契約の相手方の同意を取得することができるか否かについての検討、同意を取得する必要があると考えられています。 エ.重複契約の有無 合併当事会社が同種の事業を営んでいる会社同士である場合などに、それぞれ同一の相手方との間では仕入契約や販売契約などの同種の契約関係が存在している場合があります。合併の効力発生日までにこのような状態を放置していた場合、合併により、同一当事者間で同種の取引のために、契約が複数存在することになってしまいます。このような重複契約をデュー・デリジェンスで確認することが必要となります。 オ.財務制限条項 合併当事会社が当事者となっている借入契約や社債の要項には、いわゆる財務制限条項といわれる規定が含まれていることが少なくありません。財務制限条項の内容は様々ですが、合併や重要な企業再編が行われた場合には請求により期限の利益を失い、ただちに弁済すべきこととなるもの、そのような事由が生じる前に相手方の同意を要するものなどがあります。 このような財務制限条項が存在する借入契約または社債が存在する場合には、合併の効力発生日以前に貸付人である金融関係や社債権者との間で協議・交渉を行い、合併によって期限の利益を失わないことの確認を得る、または、合併時に他の金融機関から新たな借入れを行い、既存の借入れ・社債を返済する準備を行うなどの手当てが必要となります。 カ.潜在債務の有無 合併では、存続会社は消滅会社のすべての権利義務を承継するため、存続会社が承継する可能性のある潜在債務について調査する必要性は高いと言えます。消滅会社にとっても、合併する相手方となる存続会社が負担している潜在債務についての調査は同様に重要です。 潜在債務の発生原因は様々なものがありますが、実務上頻繁に問題となるものとしては、環境問題、製造物責任問題、知的財産権の侵害を含む保証、未払い残業代などがあげられます。デュー・デリジェンスを通じて潜在債務の存在が確認された場合に、この潜在債務を除去することは難しいものの、その内容を把握し、合併についての判断や合併比率を含む条件の判断には重要な情報となります。 ü

合併基本合意書 合併契約の締結に至る交渉の過程で、基本的な合意事項等について、当事会社の代表者の間で合併基本合意書が作成されることは少なくありません。上場会社の場合、その時点で合併の公表がなされることになります。 かつて旧商法下では、当事会社の代表者は合併決議がなければ合併契約を締結する権限がないとされ、当事会社の代表者の間で、まず、合併仮契約を締結し、これを株主総会の承認決議にして、その後代表者が合併契約を締結することが行われていました。その後、合併契約と株主総会による合併承認決議は時間的にどちらが先であってもよいことになり、通常は、株主総会による合併契約承認決議の前に、会社代表者により株主総会の承認を効力発生の条件とする合併契約が締結されるようになり、合併仮契約は廃れることとなったのでした。 ・基本合意書の内容 基本合意書の内容は、個々の場合に応じて様々なものとなります。以下で、基本合意書に含まれそうな主要な項目について簡単に見ていきたいと思います。 ⅰ)目的 多くの基本合意書では、最初に、合併の目的や基本合意書締結の目的等が規定されています。この項目は、当事者の具体的な権利義務を設定するものではなく、合併当事会社が合併を必要とする理由、合併に至った経緯、合併の意義、合併によって期待されるシナジーの内容など、合併に当たっての両当事者の認識を確認するという意味合いが大きいものです。 ⅱ)合併の条件 基本合意書では、合併することだけでなく、基本合意書締結までに両当事者間で共通の認識となった合併の条件についてある程度記載することが多いようです。合併の条件として記載されることがあるものの例としては、いずれの当事会社が存続会社となり消滅会社となるのか、合併後の存続会社の商号、合併比率、合併後の取締役の構成、合併の効力発生日などが挙げられます。このうち、合併比率については、詳細なデュー・デリジェンスを行った上で決定されるものですから、基本合意書の時点では最終決定とはなりにくいのが実際のところです。 ⅲ)誠実交渉義務・独占交渉義務 基本合意書締結の段階では合併の詳細な条件がすべて決定されていない場合が多く、そのような場合には、合併の詳細かつ具体的な条件の決定に向けた交渉が当事会社間で行われるわけです。その交渉を誠実に行うということを規定したのが誠実交渉義務です。基本合意書では、この誠実交渉義務には法的拘束力を持たせることが一般的です。合併を行うことに関して基本的に合意しているので、誠実に交渉を行うのは当然のことと言ってもいいですが、念のために規定するところもあります。 誠実交渉義務に加えて独占的な交渉義務まで規定するかどうかは、個別の案件の事情によります。たとえば、基本合意書締結後に本格的なデュー・デリジェンスを行う場合や、基本合意書締結後に改めて詳細な事情に黙づいて確認的なデュー・デリジェンスを実施する場合など、基本合意書締結後は合併のための準備を本格化させることにより、それまでの期間と比べて合併のための費用が多大になる場合が多くなります。さらに、合併が対外公表されることによって、競業他社その他の第三者が合併当事会社の一方に対してより良い条件を提案する等して干渉してくることも想定されます。そこで、交渉において第三者の干渉してくる可能性を低くしするために、基本合意書に独占交渉義務を課することがあります。このような独占交渉義務に関する規定が設けられる場合には、独占交渉義務が適用される期間についても規定されるのが一般的です。一般的には、独占交渉期間は3~6ケ月程度とすることが多いようです。 ⅳ)解約金、違約金 基本合意書において、独占交渉義務から解放されるために支払われる解約金や違反したときの違約金に関する規定を設けることもあります。この場合、違約金の金額が低額である場合には、違約金を支払えば第三者と交渉できてしまうとみなされる危険もある一方、違約金が高額である場合には不当な制限となる危険もあるので、違約金額については慎重な判断が求められます。 ⅴ)デュー・デリジェンス 合併が公表されていない段階では情報管理の観点から合併の関係者の範囲を極力限定せざるを得ないため、基本合意書を締結して合併を公表するまで合併の当事会社が相互にデュー・デリジェンスを完了させているのは稀です。特に基本合意書で合併比率等対価に関する事項が定められていない場合は、基本合意書締結後に本格的なデュー・デリジェンスを行ったうえで、その結果も踏まえて合併比率等の対価の交渉が行われます。また、基本合意書で合併比率等の対価が定められている場合でも、事後的に確認的なデュー・デリジェンスが行われることも少なくありません。このように基本合意書締結後にデュー・デリジェンスが行われるので、基本合意書にデュー・デリジェンスの実施に関する規定が設けられることがあります。その場合、デュー・デリジェンスの実施およびその具体的範囲・方法、それに対する受入側の協力等を双務的に規定する一般的です。 ・基本合意書の効力 基本合意書は会社法が規定しているわけではなく、そこに記載されている事項について、一律に同じ効力が認められることにはなりません。合併の目的や合併の条件に関する事項などは合併契約書を締結するまでの間に、紆余曲折を経ることが一般的です。この場合、基本合意書に記載された内容と最終的に合併契約に記載された内容に異同が生じたとしても、原則として、当事会社および取締役は、会社に対しても株主に対しても債権者に対しても、法律上の責任を問われることはありません。 なお、当事会社が上場会社の場合には、基本合意書を取り交わした時点で。合併について公表されるので、その後、基本合意書の内容を変更・修正する場合には金融商品取引法の問題、例えば風評の流布や偽計等の禁止(金商法158条)違反や相場操縦(金商法159条)など、に該当する可能性があることに注意する必要があります。 ・基本合意書の取り交わしと取締役会の承認 基本合意書の取り交わしには、とくに当事会社各社の取締役会の承認決議までは必要ないという見解が多いようです。しかし、基本合意書に記載された事項の中には、違反した場合に損害賠償が請求される可能性があるものもあり、そのような事項については取締役会の承認を経るほうが望ましいと考えられます。 ü

合併契約書 会社が合併をするためには、合併の当事会社が、合併契約を締結しなければなりません(748条)。。吸収合併の場合は存続会社と消滅会社との間で吸収合併契約を締結し、新設合併の場合は2社以上の消滅会社が新設合併契約を締結します。その際に、合併契約の方法として合併契約書を作成しなければならないとは規定されていませんが、事前開示事項として合併契約の内容を記載した書面または電磁的記録を作成する必要があること(782条1項1号、794条1項)、投機の添付書類として合併契約書が必要であること(商業登記法80条1号)、そして消滅会社の権利義務が包括的に存続会社に承継される契約であるという重要性から、合併契約書を作成して、各当事会社の代表者が記名捺印することが、例外なく行われています。 ・合併契約の内容 合併契約については、法律で、必要的記載事項が定められています。合併当事会社の表示、合併条件、存続会社または新設会社の組織・体制、合併手続の進行時期がその内容となります。必要的記載事項は本質的内容に関する契約事項として、株主総会の承認の対象となるものであり、株主総会の承認決議を欠いた契約は効力を生じないとされています。必要的記載事項を満たした合併契約を締結し、法定の手続きを遵守することにより、法律の作用として、合併の効果が発生します。 このほか、合併契約の実務上は契約であり、必要的記載事項以外の事項でも、当事会社間の債権債務を発生させるための任意的な合意を併せて定めることは可能であり、このような任意的記載事項、例えば、剰余金配当等の限度額に関する事項、合併承認株主総会の期日や存続会社の役員に関する事項等など、をいくつか規定することは普通に行われています。ただし、合併という行為の性質上、その効力が発生した後は当事会社が同一主体となってしまうので、当事会社間の債権債務関係といっても、効力発生後の事項に関する合意をしても意味がないことになります。したがって、たとえば、当事会社の状況について表明・保証を行い、合併の効力発生後に表明・保証違反があったことが判明した場合に損害賠償請求権を発生させるようなことは、合併契約では行うことができないことになります。 このような事情もあり、実際に見られる合併契約は、それだけ重要な契約でありながら、非常に内容が薄く、短いものであることが一般的です。具体的には大企業同士の合併であっても、A4版で2枚程度、条文数にして10条程度のボリュームのものが普通となっています。 ・合併契約の性質 吸収合併契約は基本的に消滅会社と存続会社との契約の一つと見ることができます。しかし、単純な契約ではなく、消滅会社の株主にとっては合併対価の内容に応じて、それまで有していた消滅会社の株式という形態の財産が強制的に交換させられるわけです。このことは、吸収合併契約の当事者である合併当事会社から見れば、消滅会社の株主に重大な影響を及ぼす契約であるということができます。同じように、消滅会社の債権者に対しては、債務者の更改を強制することになります。また、合併契約は、契約当事者である消滅会社には、必然的に解散とそれに伴う清算不要の消滅という効果をもたらします。設立が団体を創設する手続きと考えるなら、解散は団体を廃止する手続きであり、きわめて団体法的原理が支配する行為です。そして、存続会社が新株を発行して消滅会社の株主に交付する場合を考えれば、存続会社にも団体法的原理が強く支配することになるといえます。さらに、合併では必然的に包括継承が行われます。包括承継の効果は、債権法上の契約によっては創設できないものです。また、新設合併について言えば、ここで述べてきたことに加えて、新会社の設立という合同行為を含むことを否定できないことです。合併契約は、基本的には合併当事会社間の契約でありながら、同時に、会社法の規定する特別な条件を充たすことによって特殊な効果を生ずる特殊な契約であり、また、特定の部分について団体法原理に服さなければならないというきわめて特殊な契約であると言えます。 ü

合併契約の締結 合併契約を締結するのは「合併をする会社」、すなわち合併当事会社です。合併契約を締結するには、合併契約の内容を確定することが必要となります。そのためには、他の合併当事会社とその内容について協議しなければなりません。これは、株式会社の場合、業務執行権限を有する取締役または執行役の権限となります。その後、合併契約を締結するのは、会社の代表者です。つまりは代表取締役です。 ・取締役会の承認 株主総会で合併の承認決議を得るためには、承認の株主総会を招集する取締役会決議において、株主総会に提出される議案の概要(合併契約の概要)を決定しなければなりません。この株主総会招集手続きにの規制とは別に、会社の代表者が合併契約を締結するさいにも取締役会の承認が必要です(362条4項)。 なお、合併当事会社の取締役を兼ねる者が一方または双方の会社を代表して合併契約を締結する場合利益相反に該当することとなり、取締役会の承認決議が必要となります。もっとも、この決議は、合併契約の内容を決定する取締役会決議を併せて決議することも可能です。 ・合併契約の締結と合併契約承認決議締役会の承認 合併に際して、取締役会で合併契約の内容について承認を経た上で、代表取締役同士が吸収合併契約を締結しますが、これだけでは吸収合併契約の締結が有効になされたことにはなりません。各合併当事会社において吸収合併契約を承認する株主総会決議が必要となります。事前に代表取締役が吸収合併契約を締結したとしても、株主はそのことに拘束されることなく、株主総会で自由に意思表示をして株主の総意を決定することができます。株主総会が吸収合併契約の承認議案を否決しても、その会社が合併契約の相手方となる当事会社に対して債務不履行等の契約上の責任を負うことはありません。 実務では、株主総会の承認決議前に合併契約が締結される場合には、合併当事会社がそれぞれの株主総会における合併契約承認決議の成立を停止条件として、取締役会の決議に基づいて代表取締役が合併契約を締結することとなります。この段階では、吸収合併契約は合併当事会社各社に対して吸収合併の成立を目標として合併手続きを遂行すべきことを義務づけることとなりますが、当事会社各社の株主総会で吸収合併契約承認決議が成立することを義務づけるものではないということです。 なお、取締役会の承認を得た上で代表取締役が吸収合併契約を締結した場合には、少なくとも、会社は株主総会を開催することに関連する手続きを履行し、その準備を行なうべき義務を負うことになります。合併当事会社が、この義務を怠る場合は、他の当事会社に対して債務不履行責任を負うことになります。 ü

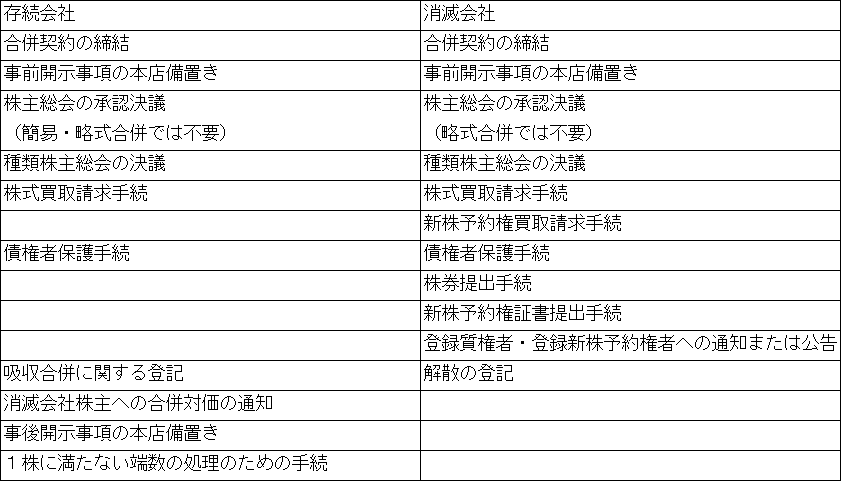

合併手続きの概要 合併によって当事会社の株主および債権者の双方に重大な影響が及ぼされるため、会社法は、彼らの利益を保護するための手続きを、存続会社側(794条以下)と消滅会社側(782条以下)に分けて定めています。 会社法では、合併の主要な手続きである株主総会での承認決議、反対株主による株式買取請求の手続き、消滅会社の新株予約権者による新株予約権買取請求の手続き、債権者保護手続きなどについて、相互の関連は求められておらず、それぞれ同時に並行して進めて、効力発生日までに終えればよいことから、時間的な先後関係を定めずに、並行して手続きを行うことが可能となっています。

ü

会社法以外の合併手続き─上場会社の場合の手続き 合併当事会社の両方またはいずれか一方が上場会社の場合には、会社法上の手続以外にも、金融商品取引法や上場規則の手続きが必要となります。 ・金融商品取引法上の手続き ⅰ)組織再編成にかかる開示制度 金商法は、合併のような組織再編成において対価として発行・交付される有価証券の発行者に関する情報を義務づけています。このような発行開示を求める趣旨は、組織再編成に関する情報は投資者にとっても重要な投資情報であり、また、会社法で組織再丙の対価の柔軟化が認められた結果、消滅会社の株主に存続会社以外の会社の株式が交付される場合には情報が入手できないおそれがあるため、その会社に関する情報開示を義務づけることなどにあります。 ⅱ)特定組織再編成発行手続 合併の場合の開示規則を具体的に見ると、合併に当たって消滅会社の株主に交付される合併対価が存続会社の株式、第三者の株式等の金商法2条3項が定義する第1項有価証券である場合、消滅会社の株主等が50名以上である場合に、「特定組織再編成発行手続」に該当し、発行価額の総額が1億円以上である場合には有価証券届出書の提出が義務づけられます(金商法4条1項5号)。 これに対して、合併に当たって消滅会社の株主に交付される合併対価金商法2条3項が定義する第2項有価証券である場合には、消滅会社の株主等が500名以上に、「特定組織再編成発行手続」に該当し、発行価額の総額が1億円以上である場合には有価証券届出書の提出が義務づけられます(金商法4条1項5号)。 ⅲ)開示規制の例外 前項の特定組織再編成発行手続に該当する場合であっても、届出義務には例外が認められています。 非上場会社同士が合併する場合や消滅会社が非上場会社である場合には届出は不要になると考えられます。 また、対価として交付される有価証券についてすでに開示されている場合には、その情報は臨時報告書および有価証券報告書で開示されているので、改めて開示する必要性に乏しいので、届出は不要と考えられます。 ⅳ)臨時報告書の提出義務 合併当時会社のいずれかまたは両方が金商法の継続開示義務を負っている場合には、一定の軽微基準を満たさないかぎり、継続開示義務を負っている会社は、吸収合併が行われることを取締役会等の機関が決定した場合に、臨時報告書を提出しなければなりません(金商法24条の5)。 臨時報告書の提出を免れる軽微基準とは、継続開示義務を負っている会社が消滅会社とならない場合で、その会社の資産の額が、最近事業年度末日の純資産額10%以上増加することが見込まれず、かつ、会社の売上高が会社の最近事業年度の売上高の3%以上増加することが見込まれない場合です(開示に関する内閣府令19条2項)。 ・金融商品取引所の上場規則の手続き ⅰ)適時開示 上場会社の取締役会等が合併を行うことを決定した場合や、公表済の合併を行なうないことを決定した場合には、上場規則に従って開示が必要となります。一般的な開示事項は次のとおりです。 ①合併の目的 ②合併の要旨 (1)合併の日程 (2)合併方式 (3)合併にかかる割当ての内容 (4)消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い ③合併に係る割当ての内容算定根拠等 (1)算定の基礎 (2)算定の経緯 (3)算定機関との関係 (4)上場廃止となる見込みおよびその理由 (5)公正性を担保するための措置 (6)利益相反を回避するための措置 ④合併当時会社の概要 (1)名称 (2)所在地 (3)代表者の役職・氏名 (4)事業内容 (5)資本金 (6)設立年月日 (7)発行済株式総数 (8)決算期 (9)従業員数 (10)主要取引先 (11)主要取引銀行 (12)大株主および持株比率 (13)当事会社間の関係など a.資本関係 b.人的関係 c.取引関係 d.関連当事者への該当状況 (14)最近3年間の財政状態および経営成績 ⑤合併後の状況 (1)名称 (2)所在地 (3)代表者の役職・氏名 (4)事業内容 (5)資本金 (6)決算期 (7)純資産 (8)総資産 ⑥会計処理の概要 ⑦今後の見通し ⅱ)合併による実質的存続性の喪失に係る上場廃止基準(不適当な合併) 上場会社が非上場会社との間で吸収合併を行った結果、上場会社に実質的存続性が認められず、かつ一定期間内に新規上場基準に準じた審査に適合しない場合には、上場廃止となります(上場規程601条)。これはいわゆる裏口上場の防止を木でとしたものです。 上場会社が非上場会社を吸収合併する場合には、上場会社は、非上場会社の事業の概況、事業の状況および設備の状況等を記載した「非上場会社の概要書」を、合併の決議または決定後に速やかに東京証券取引所に提出しなければなりません(上場規程421条)。実務上は、決定の2週間前までに事前相談することが要請されています。 ü

会社法以外の合併手続き─独占禁止法の合併規制 独占禁止法は、第4章(9~18条)で、株式取得および保有、役員兼任、合併、会社分割、株式移転および事業譲受けについて一定の規制を課しており、一般に企業結合規制と呼ばれています。 独占禁止法15条は、企業結合規制の1つとして合併を規制していて、一定の取引分野における競争を実質的に制限することになる合併および不公正な取引方法によるものである合併を禁止しています。このような違法な合併を公正取引委員会が事前に探知するために、国内売上高合計額が一定額以上の会社同士の合併について、合併当事会社に合併計画を事前に公正取引委員会に届け出ることを義務づけています(独禁法15条2項)。この届出を行った会社は、届け出受理の日から30日の待機期間が経過するまで合併してはならないことになっています(独禁法15条3項)。 ・合併の届出 ⅰ)届出要件 合併取引において事前届出が必要とされているのは次のいずれも満たされている場合です。 ①いずれか1つの会社の国内売上高合計額が200億円を下回らない範囲内で政令で定める金額(現時点では200億円)を超える場合。 ②他のいずれか1つの会社の国内売上高合計額が50億円を下回らない範囲内で政令が定める金額(現時点では50億円)を超える場合。 ⅱ)届出の必要がない場合 上記の要件を満たす場合であっても、すべての合併会社が同一の企業集団に属する場合には、届出は不要です(独禁法15条2項但書)。これは、グループ会社間の合併は結合関係が新たに形成されたり、強化されたりするわけではないと考えられるからです。 ⅲ)届出の様式および添付書類 届出書のフォーマットは公正取引委員会のホームページからダウンロードできます。記載上の注意も、そこにあります。 https://www.jftc.go.jp/dk/kiketsu/kigyoketsugo/todokede/gappei2.html この届出書に、次の書類を添付します(企業結合規則5条)。 ①届出会社(合併当事会社のすべて)の定款 ②合併契約書の写し ③届出会社の最近1事業年度の事業報告、貸借対照表および損益計算書 ④届出会社の総株主の議決権の100分の1を超えて保有するものの名簿(届出日現在) ⑤届出会社において合併に関し株主総会の決議等があった時は、その議事録等 ⑥届出会社の属する企業集団の親会社の作成した有価証券報告書等の企業集団の財産および損益の状況を示すために必要かつ適当なもの ⅳ)届出の提出 届出書の提出の時期について明確な規定はありませんが、基本的には、合併予定日から遡って1年程度が目途と考えられています。届け出先は、原則として存続又は設立する会社の本店所在地を管轄する公正取引委員会の事務所です。 届出書を提出してから30日は待機期間となるので、その間に合併を行なうことはできません。

計算書類等の監査等(436条) 計算書

|