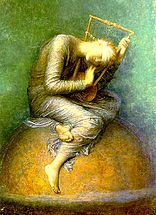

おそらく、一般には、画家とか作品タイトルを知らなくても、どこかで目にした記憶があるのではないかと思えるほど、様々なところで引用されたり、使用されて、普及している作品ではないかと思います。油彩で2つのヴァージョンがあり、サイズの大きなバージョンは(個人蔵、ロンドン)(上図右側)は1885年の12月に着手され、翌86年ニュー・ギャラリーに出品されました。その年にもう一つの作品が描かれました。ワッツはずっと、「希望」のヴァージョンの一つも含め、国に作品を寄贈することを考えていましたが、結局この第2のヴァージョン(上図左側)を選び、1897年に新設されたテート・ギャラリーに贈りました。 画家の後期の作風の根源的で普遍的な内容を扱った、象徴的な意味が込められた寓意画です。「希望」は「信仰」、「慈愛」とともにキリスト教の三つの徳の一つで多くの芸術家がテーマとしてきた主題ですが、決まった表現法や慣習的な図像がないため、多様な表現がありました。 (1)作品の背景

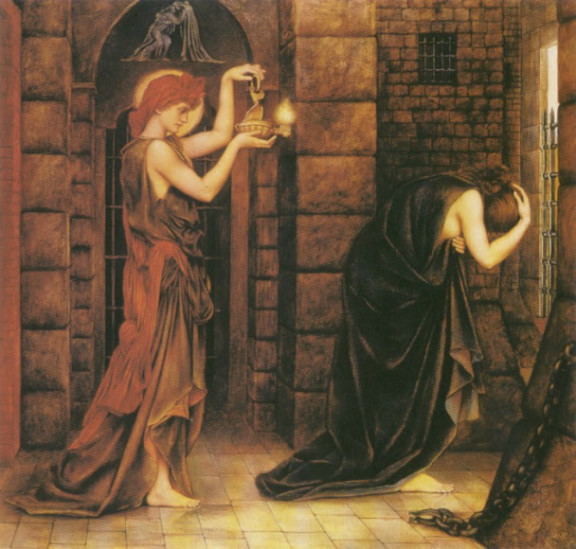

ワッツ自身は、「不確実性、競合、紛争、信念が不安定であり、景気の悪化と環境悪化が人々の進歩と神の存在という概念に疑問を呈している社会において、希望の描写を再考する」というようなことを、この作品の制作動機として語っているということです。 また、この時期に芸術家たちは「希望」を様々に描こうとしました。例えば、ピュヴィス・ド・シャヴァンヌは有名な「希望」を描き、その中で普仏戦争によって神聖を汚された風景の中にオリーヴの小枝を手にもつ裸の少女を表しましたし、イヴリン・デ・モルガンは、1887年の「Hope in the Prison of

Despair」(左図)という作品で、詩篇137のイメージと追放された音楽家が囚人のために演奏することを拒否したという内容を描いています。また、1871年にエドワード・バーン=ジョーンズは、

ホプトン・オン・シーの聖マーガレット教会への希望を描いたステンドグラスの下絵(右図)を制作しました。 (2)作品の構成

また、この地球の上で、雲に包まれて佇んでいるというデザインはエドワード・バーン=ジョーンズの「ルナ」(右図)という作品に共通するところがあります。ワッツ自身の1885年制作の「アイドル・チャイルド・オブ・ファンシー」(左図)という作品と似ていて、関連性が指摘されています。この「アイドル・チャイルド・オブ・ファンシー」もまた、雲に包まれた地球儀の上に座るというポーズで美徳(この場合は愛とされています)の伝統的な人格化と言うことができます。しかし、「希望」のように目隠しをしてはいません、したがって、「アイドル・チャイルド・オブ・ファンシー」は愛を真っ直ぐに見ています。

大きな画像でないと気がつかないと思いますが、画面の上の方の中央に小さな星が1つ輝いています。これは女性の上部にあって、実はその女性以上にさらなる希望の象徴となっているものです。その女性から星への距離、そして彼女の視界の届かないところにあるということは、彼女に目隠しがなくても、見えるとは限らないということを表わしています。つまり、この作品の中心である彼女の知らない場所に希望の星があるということが、さらに希望というものの遠さを強調することになります。 |

竪琴のかたちは大英博物館に展示されているカブト虫と木の姿でつくられた竪琴をベースにしていると考えられます。壊れた楽器というモチーフはヨーロッパ美術でよく使われるモチーフですが、ワッツはこれをはじめて「希望」と関連づけました。「希望」の竪琴は、画面の女性が演奏しようとしている1本の弦しか、もはや残されていません。この壊れていない1本の弦は最後に残されたという脆弱性と、しかし最後の最後まで残ってきている永遠性を象徴し、絶望と希望の近さということでもあり、しかも彼女はその微かな音を聴くように緊張を強いられているかのようです。

竪琴のかたちは大英博物館に展示されているカブト虫と木の姿でつくられた竪琴をベースにしていると考えられます。壊れた楽器というモチーフはヨーロッパ美術でよく使われるモチーフですが、ワッツはこれをはじめて「希望」と関連づけました。「希望」の竪琴は、画面の女性が演奏しようとしている1本の弦しか、もはや残されていません。この壊れていない1本の弦は最後に残されたという脆弱性と、しかし最後の最後まで残ってきている永遠性を象徴し、絶望と希望の近さということでもあり、しかも彼女はその微かな音を聴くように緊張を強いられているかのようです。