海神ネプチューンに仕える海の精セイレーンは、美しい歌声で船乗りを誘惑し、海に引き込み、溺れさせます。1877年に描き上げられた「海の呪文」は、伝統的な半人半魚の姿こそしていませんが、明らかにセイレーンを描いていると考えられる作品です。ロセッティはこの絵に先立って1869年に次のようなソネットを作っています。 その弦の上を閃めき飛ぶ真玉手に、美し呪詛を 織りなし、さて楽音の高鳴る時しも、 海の鳥は海を棄てただここもとに集ひ寄るよ。 さあれ耳敏く聞きつけたあやしの響動、 海坂からこだまする遠音、 それを姫は聞きとめたのであらうか。 姫は思ひを潜めつつ、満を持してゐたるその唇を 開くや否や、歌声は天翔りて、海中に 生を享けたものは皆その召還の呪術に牽かされ、 波のうねう繁吹の雲を捲いて集いくるそが中にしも 宿命に駆られ、姫が岩に根に裸身を打ちあてて、 命を隕とす一人の水夫の亦とないとは言はぬであらう? セイレーンの名は挙げられていないものの、このソネットに歌われているのは紛れもなくセイレーンそのものです。彼女の奏でる玉琴の音色は「美し呪詛を織りなし」、海鳥を誘い、唄声に惹かれ命を落とす水夫も一人や二人ではない。画面を注意深く見ると、林檎の樹に立てかけられて、彼女が手つきも妖しく奏でている楽器は、日本の琴です。その琴の背後のわずかなスペースに、水面と思われる部分がのぞいているから、彼女は島の高みから海を見下ろしているのだろうと想像できます。彼女の頭上には、ソネットに歌われているように、楽の音に誘われて飛来した一羽の海鳥(鷗)が大きく描かれています。これが、彼女の魅力の虜となって身を滅ぼす男の魂の比喩であることは言うまでもないことです。画面上部に左右には、赤い林檎の実が描かれ、「果園の穽」の林檎を想起させるが、これもやはり彼女の「誘惑」の力を示唆するものです。彼女は林檎に劣らないくらい赤い髪を翻し、そ この作品を描く以前の1873年、ロセッティは描画チョークによる裸のセイレーンが弦楽器を弾く「リゲイア・サイレン」を制作しましたが、注文者から裸体画ゆえに受け取りを拒否されてしまいました。当時のイギリス社会ではヌード画像について、厳しい抵抗あったのが、歴史や神話を題材にしたものについて許容されるようになっていましたが、ロセッティの裸体画は神話から取材しても私的な雰囲気が濃厚で、注文者としても購入を躊躇してしまったのでしょう。その経験を踏まえて、本作「海の呪文」が制作されました。そこで、「リゲイア・サイレン」の轍を踏まないために、セイレーンの身体をドレーパリーで被いました。そのドレーパリーは、身体と神秘の間をさまよい、かたちをもてない「イメージ」のように見えてきます。そのセイレーンのドレーパリーと海鳥が同じ色であることは、男たちを誘惑するはずのセイレーンも犠牲者であり、運命に身を任せていることを示唆しています。ドレーパリーの波は、彼女の赤い髪、琴を奏でる手とともに海の波を暗示し、絵を見る者を波間に誘う。上のソネットも、運動を指示する単語を重ね、問いをたたみかけながら、鑑賞者を絵の中に引き込んで行きます。まるで、鑑賞者はセイレーンに引き込まれて命を奪われる男たちのようでもあります。しかし、最後は「宿命に駆られ、姫が岩に根に裸身を打ちあてて、命を隕とす一人の水夫の亦とないとは言はぬであらう?」と問い、鑑賞者を絵の外部に一挙に連れ戻します。ロセッティの絵と詩は共振し合っているようです。 男を破滅に引き摺り込む女性への嗜好

他方で、ヴィクトリア朝でのセイレーンのイメージは神話上の蠱惑的な魔女であると同時に、実は当時の男性たちの現実的で切実な危機感を象徴するものでもありました。セイレーンという言葉は、当時の隠語で娼婦を表わすものだったといいます。快楽の海に溺れて身を持ち崩すという破滅、あるいは当時においては梅毒をはじめとして性病は治療法が発見されておらず死の病でもありました。そのようなおそれがあることを知りながらも、毎夜のように男たちを駆り立てて売春宿に足を運ばせる娼婦たちはセイレーンと重ねられて見られたとしても不思議ではありません。

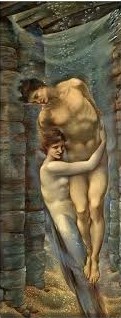

さらに、1858年のフレデリック・レイトンの「漁師とセイレーン」は、魚たちを殺した報いとして人魚に海へ引きずりこまれる漁師をうたったゲーテの『漁師』という詩を題材にした作品です。セイレーンは両腕を漁師の頸にまわしてしっかりと抱き寄せ、尾鰭を蛇のように彼の右足にからみつかせています。真珠を飾った長い黄金の髪や強く押し付けられた胸、そしてその胸から腰へと不自然なまでの蛇行を見せる曲線に、セイレーンの官能性は露骨なまでに強調され、否応なしに見る者に迫ってきます。一方、漁師はこのセイレーンと著しい対照を見せて、海辺の岩に背を凭せながらも、既に足首まで水につかり、観念したかのように目を閉じています。これはセイレーンの圧倒的な官能性を前にした男の無力さを物語るものでしょうか。しかし、一見してわかるように、この両腕を開いた漁師のポーズは、キリスト磔刑のそれに擬せられています。つまり、レイトンは漁師を単なるセイレーンの誘惑に屈した心弱き若者とするだけにとどまらず、彼を受難者に仕立て上げでいるのです。そのことによって死の恐怖がリアルさを減殺させることで、批判を免れようとしたと言えます。

ヴィクトリア朝時代においてセイレーンのイメージは、神話上の蠱惑的な魔女であると同時に、じつはもっと現実の社会と結びついた男性たちの切実な危機感の現われでもありました。フロストやバーン=ジョーンズの描くセイレーンが、絵の世界だけで自足することなく、直接絵を見ている同時代の人々に仔細らしい眼差しを向けていたのには、それなりの理由がありました。セイレーンという言葉を耳にしたとき、当時の人々が決まって思い浮かべたのが、娼婦でした。つまり、「セイレーン」という言葉は、婉曲に「娼婦」を指す隠語となっていたのだそうです。 そもそも、いまだ梅毒をはじめとする性病の決定的な治療法が発見されなかった当時、欲するものを結局死の世界に引き込むことによってしか、手に入れることができないセイレーンの運命は、そのまま娼婦のそれとオーヴァーラップするものだったと言えます。セイレーン(娼婦)にとって生を約束する棲処=海(娼家)も、「来たれ」と手招きされる当の男たちにとっては、死の世界にほかならなかったというわけです。その危機意識がセイレーンという表象を選ばせたのも尤もだと言えるでしょう。俗に「快楽(の海)に溺れる」などというが、そうしたややもすると自己破壊にも繋がりかねない熾烈な欲望、危険を承知の上でなおも止まざる欲望が、つねに水や海の比喩で語られる事実こそ、セイレーンと娼婦の結びつきを容易にするものだった。その意味で性病(死)の恐怖に怯える男たちをなおも駆り立てて、毎夜売春宿へと足を運ばせる娼婦たちの存在は、現代のセイレーンに違いなかったのです。 だから、考えてみるとヴィクトリア朝の画家たちがセイレーン(人魚)という半人半獣の存在に強い執着を見せ続けたことも、決して意味のないことではないではなかったと言えます。半人半獣のイメージは、女性をあくまでも動物的存在と規定し、男性の優位性を維持しようという無言の意志の現われであったからです。 |

では、当時の画家たちはセイレーンをどのように描いたのでしょうか。まず、1837年に制作されたウィリアム・エッティの

では、当時の画家たちはセイレーンをどのように描いたのでしょうか。まず、1837年に制作されたウィリアム・エッティの