『ベアタ・ベアトリクス』(左図)は、おそらくロセッティの作品の中で最も人々に知られた作品ではないかと思います。その反面、ロセッティの海外作品の中で作品系列から離れた特異な作品であると思います。ロセッティの作品の中では、比較的シンプルであるにもかかわらず幻想味が強く、一種宗教的な神秘性と性的恍惚とも言うべきエロティックな雰囲気が本来は矛盾するはずが同居しているというユニークな作品であると思います。

『ベアタ・ベアトリクス』(左図)は、おそらくロセッティの作品の中で最も人々に知られた作品ではないかと思います。その反面、ロセッティの海外作品の中で作品系列から離れた特異な作品であると思います。ロセッティの作品の中では、比較的シンプルであるにもかかわらず幻想味が強く、一種宗教的な神秘性と性的恍惚とも言うべきエロティックな雰囲気が本来は矛盾するはずが同居しているというユニークな作品であると思います。

また、ロセッティの作品系列の中で『ベアタ・ベアトリクス』を見てみると、その表現様式の面で、ロセッティという画家の特徴的な表現様式が過渡的なかたちですべて表われているというユニークさがあります。それは、初期のシンボリックなディテールを散りばめた宗教絵画の様式であり、ダンテを介した中世主義であり。ヴェネツィア派の影響による唯美主義的な様式です。

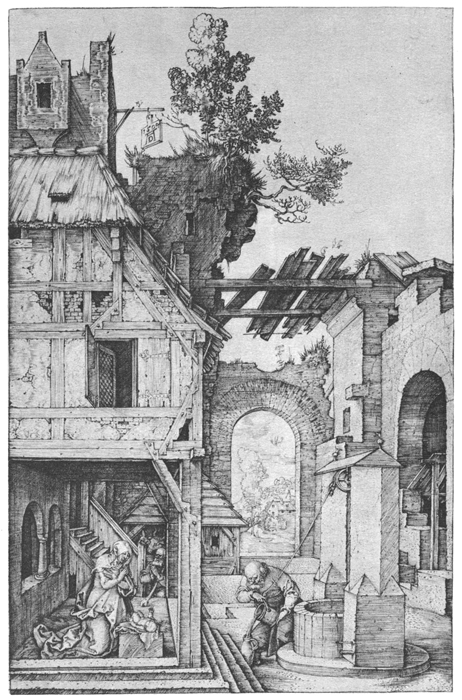

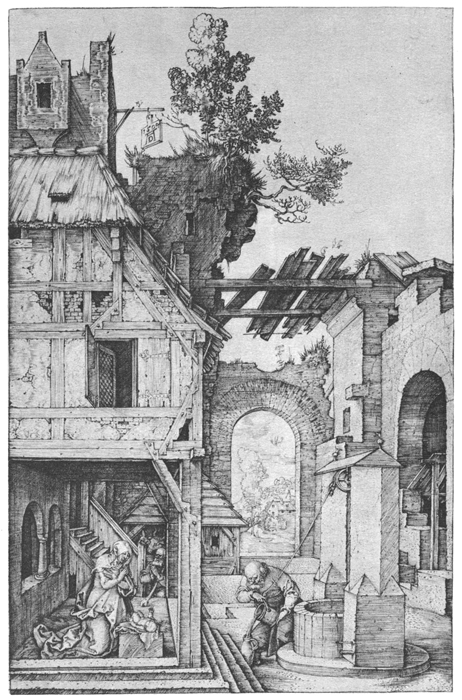

では、はじめにその様式についてひとつひとつ見ていくことにしましょう。ます、『ベアタ・ベアトリクス』という題名からも分かるようにダンテの『新生』に書かれているベアトリーチェの死を象徴的に表しています。これはあくまでも象徴的にであって、死そのものではありません。フィレンチェの街を見下ろすバルコニーに腰を下ろしたベアトリーチェが一種のトランス状態にあって、意識が束の間肉体を離れ、天上へ昇ろうとするところなのです。ベアトリーチェの頭上の光の中にはフィレン チェのポンテ・ヴェッキオ(右上図)が見られ、微かにアルノ河もそれと分かります。このポンテ・ヴェッキオが描かれることで、ベアトリーチェがフィレンツェの町を見下ろすバルコニーにいることを示すものです。しかし、それだけに終わらず、目を閉じたベアトリーチェの意識が地上を離れ、天上に昇っていることを暗示しています。それは、ここに描かれたポンテ・ヴェッキオがフィレンツェにあるアルノ河にかけられた橋であると同時に、地上と天上、あるいは見える世界見えない世界とを結ぶ架け橋として捉えることができるからです。このような彼岸への橋のイメージについて、ロセッティは『ベアトリーチェの一周忌に天使を描くダンテ』(左上図)の中で画面左隅の戸口から外に光の中に融け込むように消えて行く階段として描いています。その戸口を出たすぐ左には死の花であるアイリスの植え込みが描かれています。アイリスの花は、地上と天上を結ぶ架け橋である虹の神イリスと同じ名から連想され、死の花と位置づけられているのです。つまり、この戸口は天上への入り口として捉えられるのです。さらに、その少し右奥には手洗い、小箒、タオルが描かれています。これはドイツ・ルネサンスの画家デューラーの連作木版画『マリアの生涯』の中の一枚『マリアの誕生』に由来するものです。また、階段の足下には薔薇の植えられた樽が置かれています。これらの道具立てによって、マリアが昇天するアレゴリーとしてロセッティは愛を契機にして、死後魂が浄化され天上に昇ることを表現しました。『ベアタ・ベアトリクス』に描かれたポンテ・ヴェッキオは、この『ベアトリーチェの一周忌に天使を描くダンテ』の光の階段を受け、愛による昇天のアレゴリーとして見ることができるのです。

チェのポンテ・ヴェッキオ(右上図)が見られ、微かにアルノ河もそれと分かります。このポンテ・ヴェッキオが描かれることで、ベアトリーチェがフィレンツェの町を見下ろすバルコニーにいることを示すものです。しかし、それだけに終わらず、目を閉じたベアトリーチェの意識が地上を離れ、天上に昇っていることを暗示しています。それは、ここに描かれたポンテ・ヴェッキオがフィレンツェにあるアルノ河にかけられた橋であると同時に、地上と天上、あるいは見える世界見えない世界とを結ぶ架け橋として捉えることができるからです。このような彼岸への橋のイメージについて、ロセッティは『ベアトリーチェの一周忌に天使を描くダンテ』(左上図)の中で画面左隅の戸口から外に光の中に融け込むように消えて行く階段として描いています。その戸口を出たすぐ左には死の花であるアイリスの植え込みが描かれています。アイリスの花は、地上と天上を結ぶ架け橋である虹の神イリスと同じ名から連想され、死の花と位置づけられているのです。つまり、この戸口は天上への入り口として捉えられるのです。さらに、その少し右奥には手洗い、小箒、タオルが描かれています。これはドイツ・ルネサンスの画家デューラーの連作木版画『マリアの生涯』の中の一枚『マリアの誕生』に由来するものです。また、階段の足下には薔薇の植えられた樽が置かれています。これらの道具立てによって、マリアが昇天するアレゴリーとしてロセッティは愛を契機にして、死後魂が浄化され天上に昇ることを表現しました。『ベアタ・ベアトリクス』に描かれたポンテ・ヴェッキオは、この『ベアトリーチェの一周忌に天使を描くダンテ』の光の階段を受け、愛による昇天のアレゴリーとして見ることができるのです。

ところで、ベアトリーチェのいる煉瓦造りの欄干上には、日時計があります。この日時計の文字盤の影はベアトリーチェが亡くなった第9時(午後4時ごろ)を指し示しています。この日時計の指針は、ベアトリーチェの無くなった時刻を示すだけでなく、まっすぐベアトリーチェの鼻先から眉間を通した一本の線が、光(神)の方向、すなわちベアトリーチェの意識が昇った天上に向かっていることを示しています。一方、ベアトリーチェの意識を天上へと昇らせたのが死であることは、日時計とは反対方向へ下降する赤い鳩が象徴しています。鳩が嘴で咥えているのは罌粟の花で、これは眠りと死を表しています。このように日時計があることで、鑑賞者は視線をベアトリーチェの仰ぎ気味の顔へと誘導し、その先の天上を暗喩する一方で、ベアトリーチェの閉じられた瞳によって彼女の内面(意識)への注意を喚起しながら、死と眠りという方向をも暗示しているわけです。

ところで、ベアトリーチェのいる煉瓦造りの欄干上には、日時計があります。この日時計の文字盤の影はベアトリーチェが亡くなった第9時(午後4時ごろ)を指し示しています。この日時計の指針は、ベアトリーチェの無くなった時刻を示すだけでなく、まっすぐベアトリーチェの鼻先から眉間を通した一本の線が、光(神)の方向、すなわちベアトリーチェの意識が昇った天上に向かっていることを示しています。一方、ベアトリーチェの意識を天上へと昇らせたのが死であることは、日時計とは反対方向へ下降する赤い鳩が象徴しています。鳩が嘴で咥えているのは罌粟の花で、これは眠りと死を表しています。このように日時計があることで、鑑賞者は視線をベアトリーチェの仰ぎ気味の顔へと誘導し、その先の天上を暗喩する一方で、ベアトリーチェの閉じられた瞳によって彼女の内面(意識)への注意を喚起しながら、死と眠りという方向をも暗示しているわけです。

ベアトリーチェの背後の左側には赤い衣の人影が果樹を背にして立ち、左手に何かを持って右手の人物、ダンテに示しています。これはダンテの『新生』の中で<愛>がダンテとベアトリーチェの心を一つにしようとして、夢の中でベアトリーチェにダンテの心臓を食べさせる、というところからきているものであると考えられます。だから、この背景の左側の人影は<愛>で左手に持っているのはダンテの心臓であると言うことができます。画面では、ベアトリーチェが夢の中で食べたはずのダンテの心臓を<愛>が手に持っているということは、ベアトリーチェの死と、ダンテのベアトリーチェに対する地上的な愛の終わりを暗示しているものと考えられます。死の使者である鳩と<愛>とが同じ赤い色で描かれているのはそのためです。他方、右側の黒い衣を着たダンテが不安げに<愛>の方を見ていて、そのダンテの背後には井戸が描かれています。この井戸はデューラーの『キリストの降誕』(左中図)から採られていると言われています。この井戸と<愛>の背後の果樹はヨハネ福音書に帰されている永遠の生命の象徴であり、ベアトリーチェが天上において永遠の生命を得ることを暗示しているものと考えられます。ベアトリーチェが希望や復活を意味する緑色の上衣を身に着けているのも、同じ理由によるものと考えられます。

ベアトリーチェの背後の左側には赤い衣の人影が果樹を背にして立ち、左手に何かを持って右手の人物、ダンテに示しています。これはダンテの『新生』の中で<愛>がダンテとベアトリーチェの心を一つにしようとして、夢の中でベアトリーチェにダンテの心臓を食べさせる、というところからきているものであると考えられます。だから、この背景の左側の人影は<愛>で左手に持っているのはダンテの心臓であると言うことができます。画面では、ベアトリーチェが夢の中で食べたはずのダンテの心臓を<愛>が手に持っているということは、ベアトリーチェの死と、ダンテのベアトリーチェに対する地上的な愛の終わりを暗示しているものと考えられます。死の使者である鳩と<愛>とが同じ赤い色で描かれているのはそのためです。他方、右側の黒い衣を着たダンテが不安げに<愛>の方を見ていて、そのダンテの背後には井戸が描かれています。この井戸はデューラーの『キリストの降誕』(左中図)から採られていると言われています。この井戸と<愛>の背後の果樹はヨハネ福音書に帰されている永遠の生命の象徴であり、ベアトリーチェが天上において永遠の生命を得ることを暗示しているものと考えられます。ベアトリーチェが希望や復活を意味する緑色の上衣を身に着けているのも、同じ理由によるものと考えられます。

このように、『ベアタ・ベアトリクス』には細かなシンボルが多数描き込まれています。おそらく、ロセッティの作品系列の中で、このようにシンボルが多数散りばめられた作品は、時系列でいえば、この作品が最後のものとなったと言えます。そのいみで、この作品はロセッティの作品の中で過渡的の性格を強く有しています。ということは、シンボルを散りばめただけでは、終わらないのです。

今まで見てきたのと視点を少し変えてみましょう。この作品の中には、ベアトリーチェの死とその昇天による天上での新生を暗示する様々なシンボルが描かれているのを見てきました。これは、別の視点から見れば、これらは聖母マリアを象徴するものでもあることが分かります。井戸や果樹はともに聖母の象徴です。また輪後光をつけた赤い鳩は、受胎告知の際に現れた鳥です。実際、ロセッティは1861年に水彩による聖告図(右図)を描いていますが、この作品が『ベアタ・ベアトリクス』に対して鏡面のようによく似ているのです。左右が逆になっているとはいえ、聖告図での聖母のポーズはベアトリーチェとそっくりです。聖霊の鳩もほぼ同じ位置に描かれているのです。こうしてみると、逆光でベアトリーチェの上に赤い暈を作っている光は聖母のニンブスであることが想像できますし、その背後でダンテの心臓を捧げ持ちながら、ダンテにベアトリーチェの死と再生を告知する<愛>は、聖告をする大天使ガブリエルに擬せられていると想像できます。このようにベアトリーチェの瞑想的なポーズは、それ自体でも十分宗教的な神秘性を感じさせるものですが、その下敷きになっているのは聖告をうける聖母のイメージであることが宗教的な雰囲気の醸成のベースになっていると言えるのです。

しかしながら、最初にも述べましたようにこうした宗教的な印象とは裏腹に、ベアトリーチェの表情はきわめてエロティックな印象も与えるものとなっています。その艶めかしさを醸し出している一つの大きな要素は、彼女の唇が開かれていることと言えます。天上に昇りつめた意識の中で神に向き合っているはずのベアトリーチェが艶めかしい表情を浮かべているという、宗教的なところに相反するような要素が同居しているわけです。ロセッティの『パオロとフランチェスカ』(左下図)に描かれたフランチェスカの目を閉じてパオロと接吻を交わす表情は、ベアトリーチェによく似ています。『パオロとフランチェスカ』はダンテの『新生』にある永遠に接吻を交わし漂い続けるという二人を題材にしたもので、これをロセッティば独自に読み替え、接吻こそが愛の目的であるとし、接吻とは束の間肉体を離れた魂と魂を一つに結び合わせ、永遠の愛の世界へと参入させる象徴的な行為となります。パオロとフランチェスカは、そうした接吻ゆえに、死を超えて、永遠に抱き合ったまま愛し続ける、そういう姿を描いているのです。『ベアタ・ベアトリクス』のベアトリーチェのトランス状態ともいえる恍惚的な姿は、フランチェスカの接吻のもたらす夢とも現実ともつかない審美的な精神の高揚感を表していると言えます。

1856年ロセッティは<ダンテの夢>と題する水彩画でベアトリーチェの死の場面を描いています。ダンテの『新生』採られたもので、ダンテは幻の中にベアトリーチェの死を見るところを描いたものです。ロセッティはそこでベアトリーチェに<愛>の死の接吻を受けさせていて、ここではじめてベアトリーチェは地上的な愛の世界を離れ、神の聖なる愛の世界に迎えられると考えたのだと思われます。ここに『ベアタ・ベアトリクス』でベアトリーチェの唇が開かれている理由があると言えるでしょう。ベアトリーチェの開かれた唇は接吻を暗示しているのです。ただし、束の間肉体を離れ、天上へと昇りつめた意識のなかでベアトリーチェが見たものは、決して<愛>の顔などではく、『ベアタ・ベアトリクス』において新生をもたらす死の接吻は、まさしく神との聖なる結婚の意にほかならなかったのです。

1856年ロセッティは<ダンテの夢>と題する水彩画でベアトリーチェの死の場面を描いています。ダンテの『新生』採られたもので、ダンテは幻の中にベアトリーチェの死を見るところを描いたものです。ロセッティはそこでベアトリーチェに<愛>の死の接吻を受けさせていて、ここではじめてベアトリーチェは地上的な愛の世界を離れ、神の聖なる愛の世界に迎えられると考えたのだと思われます。ここに『ベアタ・ベアトリクス』でベアトリーチェの唇が開かれている理由があると言えるでしょう。ベアトリーチェの開かれた唇は接吻を暗示しているのです。ただし、束の間肉体を離れ、天上へと昇りつめた意識のなかでベアトリーチェが見たものは、決して<愛>の顔などではく、『ベアタ・ベアトリクス』において新生をもたらす死の接吻は、まさしく神との聖なる結婚の意にほかならなかったのです。

このように、『ベアタ・ベアトリクス』が、一見相容れないはずの宗教性と官能性を同居されているのは、魂と魂の融合という精神的な意識のレベルでの聖告と死の接吻とを複合的に扱うことに因っているのです。

1856年ロセッティは

1856年ロセッティは