ラファエル前派の画家たち言えばミレイ、ロセッティ、ハント、バーン=ジョーンズといった人たちで、彼らはラファエル前派兄弟団に参加したし、運動の中心メンバーとしてリードしていました。その一方で、彼らが精力的に作品を発表し、少しずつ世間の耳目を集めていくに従って、運動が広がっていきました。それ応じて、運動に参加したり、運動には参加しなくても彼らと相互交流をつづけたり、運動には距離を保ちながらも間接的に影響を受けたり、様々なかたちでラファエル前派の運動に係る人々がでてきました。ここでは、そのような画家たちをピックアップしてみたいと思います。この人は、バーン=ジョーンズのフォロワーの一人です。 ヴァレンタイン・キャメロン・プリンセップ (1838〜1904)はインドのカルカッタでインド植民地の上級官僚の家に生まれ、教育は英本国で受けました。イギリスに戻ってきた家族の家は、ロンドンのケンジントンのオランダハウスにある小さな家、リトルホランドハウス、そして活気に満ちた芸術的な社会的グループの焦点でした。そこにラファエル前派の画家たちやGFワッツで出入りしていたことから、知り合いになり、画家を志すようになりました。1857年にはロセッティたちによるオックスフォード・ユニオンの壁画装飾に参加します。そのころはラファエル前派の影響を強く受けていたようです。例えば1860年制作の「The Queen was in the Parlour」は全くといっていいほどロセッティ風です。その後、プリンセップはパリへ行き、グレールのアトリエで修行をつみ、1859〜60年にはバーン=ジョーンズとともにイタリア訪問し、古典芸術に肌で触れていきます。プリンセップはしだいにラファエル前派の画家たちから学んだ作風を離れ、大陸を中心に展開する古典的な様式へと向かい、その画風はレイトンに非常に近くなっていきました。 (2)プリンセップの主な作品 プリンセップの作品は、あまり日本では紹介されていないようで、日本語のタイトルが不明なため、混同を避けるため英文でタイトルを記すことにします。また、以下の作品が代表作かどうかは何とも言えません。 ■The Lady of the Tooti-Nameh, or Legend of Parrot(1865年)

この作品をみると、そうしたことが窺われるように思います。室内風景や女性のポーズに異国風の味付けがなされています。例えば画面右下には水パイプがありますし、テーブルの食器はトルコ風で、床の絨毯はペルシャ絨毯でしょうか。そして、女性の赤い幅広のベルトや金色のスカートはトルコ風のデザインといえると思います。また、女性の胸元はひろくひろげられて乳房がのぞけるように描かれていて、そこに肉体的な官能の要素が加えられています。女性が手にとまらせているオウムは、この絵画の原典の物語を象徴しています。だからと言って、特定の物語の場面を絵にしたのではなく、女性の姿勢や肌触りの質感といった画面を見せるといった唯美主義のありかたに連なる作品となっています。

この作品は、その愚かな処女が門を閉じられて、締め出された場面です。画面の左下、大理石の床に転がっているのはオイルランプです。これが物語の中の油を切らしてしまった灯というわけです。そして、女性が扉に身体を凭れかけさせながら、俯いているのは、途方にくれているポーズでしょう。それが、物語の場面であることを示している、と言えば言えると思います。

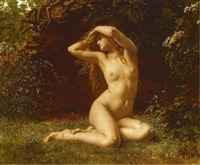

■The First Awakening of Eve(1889年) プリンセプは、彼の最もよく知られた裸婦像です。もはやラファエル前派の影響から完全に脱して、さらに、フレデリック・レイトンらのような人工的に古代風の舞台装置に美をつくったというものからも脱して、一見しただけでは、自然にさりげなく裸婦を描いている風情を作り出しています。 ■At the First Touch of Winter, Summer Fades Away(1897年)

■Death of Siward the Syrong(1882 年) 歴史を叙事詩的に再構成したこの作品はマクベスを打ち破った猛者ノーサンバーランド伯、シュアードを描いた作品です。初めてロイヤル・アカデミーに出品されたとき、カタログには1055年ヨークで死去したシュアードの最期が次のように記されていました。 「…そして目前に迫る死期を悟ったノーサンバランド伯は生きも絶え絶えに叫んだ。『戦場での死をあれほど望んだにもかかわらず、それはとうとう叶えられなかった。ああ、何ということだ、野の獣のように天寿をまっとうするのは』。役者に命じて勇将ふさわしく甲冑に着替え、右手に戦斧、左手には盾を持ち、戸外へ運ばせ、そこでとうとう事切れた」。 プリンセップの大掛かりな場面を描く手際よさが、よく表われている作品です。 |