���t�@�G���O�h�̉�Ƃ��������~���C�A���Z�b�e�B�A�n���g�A�o�[��=�W���[���Y�Ƃ������l�����ŁA�ނ�̓��t�@�G���O�h�Z��c�ɎQ���������A�^���̒��S�����o�[�Ƃ��ă��[�h���Ă��܂����B���̈���ŁA�ނ炪���͓I�ɍ�i�\���A���������Ԃ̎��ڂ��W�߂Ă����ɏ]���āA�^�����L�����Ă����܂����B���ꉞ���āA�^���ɎQ��������A�^���ɂ͎Q�����Ȃ��Ă��ނ�Ƒ��𗬂��Â�����A�^���ɂ͋�����ۂ��Ȃ�����ԐړI�ɉe��������A�l�X�Ȃ������Ń��t�@�G���O�h�̉^���ɌW��l�X���łĂ��܂����B�����ł́A���̂悤�ȉ�Ƃ������s�b�N�A�b�v���Ă݂����Ǝv���܂��B���̐l�́A�o�[��=�W���[���Y�̃t�H�����[�̈�l�ł��B �i�P�j�h�E���[�K���̓`�L�I����

�C�[�������E�s�b�J�����O�i�P�W�T�O�`�P�X�P�X�j�̓����h���̗T���Ȗ@���Ƃ̉Ƃɐ��܂�܂����B�ޏ��̕��e�͎��R�}�̃E�B���A���E�O���b�h�X�g�[���ƗF�l�������B�Ƃ������Ƃ́A���R�Ői���I�Ȏv�z�̎����傾�������Ƃ�������܂��B���ꂪ�A��ɔޏ������a��`��t�F�~�j�Y���ɌX�|���Ă������n�ɂȂ��Ă������Ƒz�����Ă������͂Ȃ��ł��傤�B�܂��A�ޏ��̕�e�̌Z�́A���t�@�G���O�h�̉�ƃ��h�_���E�X�y���T�[�E�X�^�i�b�v�ŁA�X�^�i�b�v�͔ޏ������Z�b�e�B�A���b�c�A�z���}���E�n���g�ȂǂɏЉ�A��Ƃ̓��ɓ����܂����B �ޏ��̗��e�́A�ޏ��ɋ��{���鏗���Ɋ��҂������̂̈�Ƃ��āA�G��`���A�y�C���g���邱�Ƃ��w���܂����B�ޏ��́A�|�p�����łȂ��A�ÓT�h�ȂǁA���ɋ�����Ă��܂����B�������A�ޏ��͏����̗ǍȌ���ƂȂ邽�߂̏����Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�v���̉�ƂɂȂ邽�߂̂��̂Ƃ��āA�Ƃ߂čs�����̂ł����B�P�W�V�Q�N�A�ޏ��́A�킸���P�V�ŁA�����h���ɐV�����ݗ����ꂽ�T�E�X�E�P���W���g���������p�w�Z�i�����C�����E�J���b�W�E�I�u�E�A�[�g�j�ɒʂ��n�߂܂��B�����āA�P�W�V�R�N�ɃX���C�h�E�X�N�[���ɓ��w���A�����ɂR�N�ԍݐЂ��܂����B�����āA���t�͖��m�ł͂���܂��A�ޏ��͂P�W�V�T�N�ɃC�^���A��K��n�߁A���[�}�A�y���[�W���A�A�b�V�W�Ɉ�l�����܂����B�����āA�t�B�����c�F�̃E�t�B�c�B���p�قŃ��l�T���X �P�W�V�V�N�ɐV�����n�݂��ꂽ�O���[���i�[�E�M�������[�ɍ�i�̓W����v�����ꂻ�̔N���u�i�N�\�X�̃A���A�h�l�v�i�E�}�j����]�ƂɔF�߂��A�P�W�W�W�N�܂Ŗ��N�O���[���i�[�E�M�������[�̏d�v�ȏo�i�҂Ƃ��Ċ����𑱂��܂��B�P�W�W�V�N�A�f�U�C�i�[�œ��|�Ƃ̃E�B���A���E�h�E���[�K���ƌ����B�ނ̍�i�́A��ɓ����̃C���[�W����C���X�s���[�V�����āA�ޏ��̃C���[�W�ɂ��e����^���܂����B�E�B���A���̕��e�̓����h����w�̐��w�����ł���A��]�Ƃ̃W�����E���X�L���A�N�w�҂i�r�E�~���A���f�B�E�o�C�����A�Љ���v ��i�͒��Ԃ̌|�p�Ƃ����ɏ̎^���ꂽ�B�E�B���A���E�u���C�N�E���b�`�����h�͔ޏ��ɂ��Ă��̂悤�Ɍ����Ă���B�u�ޏ��̋Εׂ�������������ł���A�ޏ��������������ʂ͂����ւ�Ȃ��̂ł���B�Ƃ�킯�A������ו��ɂ��Ċw�ԍی��̂Ȃ����ӗ͓͂��M�����v�B���b�c�͔ޏ����u�����ō��̏�����Ɓv�Ə̂��Ă��܂��B �i�Q�j�앗�̓���

�@�{�b�e�B�`�F���̉e�� �h�E���[�K���̓t�B�����c�F��K��A���n�̃E�t�B�c�B���p�قŃ{�b�e�B�`�F���ɏo��A�Ȍ�A��i�ɋ����e���������邱�ƂɂȂ�܂��B�������A�����Ȃ�̂ɂ́A�ȑO�������̓y�䂪����܂����B�Ƃ����̂��A�ޏ����X���C�h�E�X�N�[���ŊG����w��ł������̎t���G�h���[�h�E�|�C���^�[�ŁA�ނ̓{�b�e�B�`�F���̎^���҂ł���������ł��B�|�C���^�[�́A�Ӗ�������������Nj����A�u�|�p�̂��߂̌|�p�v��n�����悤�Ƃ������p����|�p�̉^���ł���A�l�C�̂�����I�X�^�C���ŕ`���Ă��܂����B���̉^���͌ÓT�l����l�T���X�̃��`�[�t���ؗp�������̂ŁA�{�b�e�B�`�F���̌|�p�̐_�鐫�Ƒ������͔��w�҂̊Ԃœ��ɏ^����� �U��߂�ꂽ�h���X�A�Ԃ��O�~�A�ÓT�I�ŗD���ȃ|�[�Y��g�ݍ��킹�āA���̏��������͎o���̂悤�ł��B�X�^�C���̈Ⴂ�ɂ�������炸�A�f�E�����K���̌|�p�̓{�b�e�B�`�F���̍�i�Ɣ��ɑ����̋��ʓ_�������Ă��܂��B�Ⴆ�A�uFlora�v�i���}�j�Ƃ����P�W�X�S�N�̍�i�����Ă݂܂��傤�B���̍�i�́A�{�b�e�B�`�F�����u�v���}���F�[���v�i�E�}�j���u���B�[�i�X�̒a���v�i�E��}�j�̗�������C���X�s���[�V�����Ă���ƍl�����܂��B�uFlora�v�ɕ`���ꂽ�t���[���̎p���̓��B�[�i�X��z�킹����̂ł����A�t���[���̃K�E�����u�v���}���F�[���v�̃t���[���̃K�E���Ɏ��Ă��܂��B�����A�h�E���[�K���ƃ{�b�e�B�`�F���Ƃ̊Ԃɂ͈Ⴂ������܂��B�{�b�e�B�`�F���̍�i�Ƃ͈قȂ�A�f�E�����K���̓t���[���̎��͂ɐl������ؔz�u�����Ƀt���[����`���Ă��܂��B�t���[���͒P�Ƃŕ`����Ă���A�ޏ����B��̏œ_�ƂȂ��Ă��܂��B �A�o�[�����W���[���Y�̉e��

����A�����قǃh�E���[�K���́uFlora�v�����܂������A�o�[��=�W���[���Y�ɂ������œ�����ނ���������i������܂��B���҂��ׂ�ƁA�h�E���[�K���̍�i�̃t���[���͗D��ɗ����Ă���X�^�e�B�b�N�Ȏp�ł����A�o�[��=�W���[���Y�̃t���[���͉Ԃт���T���U�炷�悤�ɓ����_�C�i�~�b�N�ȍ\�}�ŁA�����ɗ��҂̖{���I�Ȏ����̈Ⴂ�A�܂�A�t���[���̐g�̐����d������o�[��=�W���[���Y�ƌ����̐g�̂������̏ے������d������Ƃ����Ⴂ���\���Ă���Ǝv���܂��B �B���_��`�Əے���`�i���ӓI�\���j �ޏ��́A�P�W�W�V�N�ɃE�B���A���E�h�E���[�K���ƌ������Ă���A����܂ł̐_�b��`�����ނɕ`���Ă����̂��A���ӓI�\���ɂ�鐸�_��`�I���邢�͐_��I�ȏے���`�I�ȍ�i�ɍ앗��ω������Ă����܂����B���Ƃ��ƁA�ޏ��͎q���̂��납�琶�̒��Ɏ����݂��邱�Ƃɖ����ɂȂ�����A�L���X�g�̕������e�[�}�Ɏ�����������Ɛl�Ԃ̍��Ƃ������ɐ[���S�������Ă��܂����B���ꂪ�A�E�B���A���Ƃ̌����A�Ƃ�킯�M�S�ȃX�s���`���A���X�g�ł���A�X�E�F�[�f���{���O�̐��q�҂ł������ł������`��̃\�t�B�A�Ƃ̏o��ɂ��A���g�̂��̂悤�Ȏu�����m�肳�ꂽ���ƂŁA���g�̐��_��`�I�Ȗʂ�ϋɓI�ɕ\���悤�ɂȂ����ƌ����܂��B�\�t�B�A�́A�v���g�j�b�N�ȁi�قƂ�ǃO�m�[�V�X�I�ȁj�����I���E�ς𖺖��ɏЉ���̂ł��傤�B�C�[�������̍�i�́A���_�I�Ȑ��E�̖��邳�Ƃ͑ΏƓI�ɁA�����I�Ȑ��E�̈Â��ɂ��Ă̍l����\������悤�ɂȂ��Ă����܂����B

���邢�́A�n��̋�����Ԃɕ����߂�ꂽ�q���C�����A��������E�o�����i�Ƃ��Ď��i�Ⴆ�Ώ}���j�̏�ʂ����グ���܂��B�Ⴆ�u�r�n�r�v�Ƃ�����i�ł͐푈�ւ̋��|��l�X�Ƌ��L����Ƃ������ƂƐ��_�I�ȃ��b�Z�[�W�����э��킳��A�q���C�����ǐ₵���C�̊��̘I���ɒǂ����܂ꂽ�悤�ɁA�_�b�I�ȏb�Ɏ��͂܂�Ă��܂��B����͐N���푈�̍ۂ̔ߎS���ƁA�y�ώ�`�̏ے��Ƃ��Ă̏������܂��l�i�ɑ��鐸�_��`�҂̐M�O�̓_�ł��ǂނ��Ƃ��ł��܂��B�h�E���[�K���̐F�̎g�p�͔��ɓ����I�ŁA�S���I����є��I�ȏ�Ԃ�\�����߂Ɏg�p����܂��B���̐F�������ޏ��̍�i�̑����Ɍ���܂��B���͐_�b�̒��Ŏ���̍��̂��߂̋����`������ƍl�����Ă������̂ŁA����͔ޏ��̃X�s���`���A���Y���ɉ������̂Ȃ̂ł��B�h�E���[�K���̍�i�́A���B�N�g���A���̏d�v�ȉۑ��A�C�f�A�ɂ��Ă̖��͓I�ȓ��@����܂��B�ޏ��̃X�s���`���A���Y���ւ̊S�́A�ޏ��̃t�F�~�j�Y���Ɣ����`�Ɍ��т��Ă���A�����̍�i�̃C���X�s���[�V�����������炵�Ă��܂��B �C�n��H �@�`�B�̓����́A�h�E���[�K���ɂ��Ē��ׂĂ�����������v�f�ł����A����͎��̎�ϓI��ۂɊ�Â����̂ŁA���̂悤�Ȃ��Ƃ́A�����ȊO�̂ǂ��ł���������w�E�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�q�ϓI�Ȏw�E�ł���Ƃ͂�������܂���B�������A���ɂ́A���̓������ޏ��̍�i�̖{���I�Ȃ��̂ł���A�ޏ��̍�i�̖��͂̍����ƂȂ��Ă���Ǝv������̂ł��B ���̓����Ƃ����͍̂ŏ��ɂ��q�ׂ܂������A�ޏ��̍앗�͎��g���I���W�i���őn���������̂ł͂Ȃ��āA���łɂ������o�[�����W���[���Y��t�@�G���O�h�̓y�U�̏�ŁA������I�ݎg���Ď��g�̍앗������Ă���Ƃ������Ƃł��B���������������u�n��H�v�Ƃ����悤�ɋ������̂́A����̓��{�̃}���K��A�j���ŁA�l�C��i�̃t�@�����A���̍�i�̐ݒ��L�������g���āA�V���ɕ��������Ƃ������ƂɁA�h�E���[�K���̑n��̂���������Ă���悤�Ɏv��������ł��B�������A�p���f�B�Ƃ͈Ⴂ�܂��B�h�E���[�K���̍�i�͂Ƃ��Ƀo�[��=�W���[���Y���`�������̂悤�ȍ앗�𗘗p���āA�ޏ����g�̐��_��`�I�ȁA���邢�͏ے���`�I�Ȃ��̂�\�킵�Ă���B�G�����i�Ƃ��Ĉʒu�Â��Ă���悤�Ɍ����܂��B����䂦�ɁA�\�����ˏo���邱�Ƃ��Ȃ��B���ׂĂ��o�����X�悭�����܂��Ă���B������A�����ڂ̓L���C�ŁA���S���Č��Ă��邱�Ƃ��ł���B�[���Ő؎��ȍl�������ӓI�ɕ\�����Ă��邩������Ȃ����A�`���ꂽ��ʂ�\�ʓI�ɂ݂Ă���ƁA�N�₩�ȐF�ʂŁA���X�����Ȃ����I�Ȑe���݂₷���\���ŕ`����Ă���B����䂦�A����҂ɋ����i��������Ƃ���͂Ȃ��B�������A�������o������̂ł��Ȃ��B�����������̂ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B �Ƃ��ɁA�ӔN�̏ے���`�I�ȋ��ӂɖ��������z�G��̂悤�ȍ�i�́A�����̊炪����ł�����ƃO���e�X�N�ɋ߂��悤�Ȑߑ��̂Ȃ��ƁA�����ł��邽�߂ɖڗ����Ȃ����F�����͂ǂ��������ŁA�����\�w�̊��炩���ň���ɂ��Ȃ��悤�ɂ��Ă���B���̈�����z���Ă��܂��ƁA�u�G�C���A���v���f�U�C�������g�q�M�[�K�[�ɋ߂��Ƃ��ɂ���Ǝv���܂��B���̓_�ŁA���͂�t�@�G���O�h�̘g�Ɏ��܂��Ȃ��Ƃ���Ɏ������l���Ǝv���܂��B �i�R�j�h�E���[�K���̎�ȍ�i �h�E���[�K���̍�i�́A���܂���{�ł͏Љ��Ă��Ȃ��悤�ŁA���{��̃^�C�g�����s���Ȃ��߁A����������邽�߉p���Ń^�C�g�����L�����Ƃɂ��܂��B�܂��A�ȉ��̍�i����\�삩�ǂ����͉��Ƃ������܂���B�B ��Cadmus and Hamonia�i�P�W�V�V�N�j

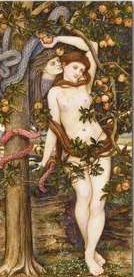

�����̐��݂��ł��邩�̂悤�ɔޏ��̋������ ��ɂ܂Ƃ����A���ɖ��������i���킩�������B ��ʂł́A���S�Ƀk�[�h�̏������܂�œW������Ă��邩�̂悤�ɁA�G�̒��S�ɒ��ڗ����Ă��܂��B�ޏ��͂܂��A�O�i�ɋ߂��Ƃ���ɗ����Ă��āA�ޏ��̎���̊�̑w�Ɣ�ׂĈُ�ɑ傫�������܂��B�ޏ��͌Â��L����ߋ��̗��l���l���Ă��邩�̂悤�ɁA�߂��݂̒��ɂ���悤�ɉ��Ɍ����܂��B�ޏ��ɂ͐l�Ԃ̋��ꏊ���Ȃ��A�����ȉԂ𑫂ɐU�肩���邾���ŁA���₩�Ȑ��͔ޏ��̍��ɂ͌����܂���B�w�r�͗����Ɋ������A�ޏ����Ȃ����邩�̂悤�ɂ��ċٔ����Ă��邩�̂悤�ł��B���̏�ŁA�ޏ��ɂ܂Ƃ�����������Ƃ����d�����������鏀�����ł��Ă��܂��B�ޏ��̔������́A�V���o�[�O���[�̃^�b�`�ŕ`����A�w�r�̕��̉��ʂƂ̋��ʐ������������܂��BCadmus��Harmonia�̕���́A�v���֑̂ɕω����Ă��܂��Ƃ����߂��݂̏u�Ԃɍ���̕v�w�̌��g�ɏœ_�ĂĂ��܂��B�������A�͂�����ƌ��邱�Ƃ��ł���悤�ɁA�n�[���j�A�͔������Ⴂ�����ł���A�V�l�ł͂���܂���B �����炭�A���̍�i�ł̃n�����j�A�͎�l���Ƃ��āA���_�I�Ȓ��z�̏ے��Ƃ��čČ�����Ă��܂��B�����āA��i������҂́A���̃n�����j�A�����ɏœ_�āA�ޏ��̒��ŋN�����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ω��̊��o�邩��ł��B����́A�ޏ��̑̂ɉ����Ĕޏ��̍����ǂ̂悤�ɕω�����̂��Ƃ������Ƃł��B�ޏ��̑̂��ُ�ɑ傫���A��C�̉��ɂ��āA�ւɋٔ�����Ă���悤�Ȃ̂́A�����߂��Ă���ے��ŁA��������ޏ����E�o����A�܂�ς���Ă����h���}�������ŕ`����悤�Ƃ��Ă���Ƒ����邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�ޏ��̏f���̃X�^�i�b�v���uEve Tempted by the

Serpent�v�i�E�}�j�������悤�Ɏւɂ܂Ƃ����ꂽ���̂̏�����`���Ă��܂����A����ɔ�ׂ�ƁA�h����[�K���̍�i�ł̓G���`�V�Y�������܂芴�������Ȃ����̂ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�X�^�i�b�v�̍�i�̕����A�}�Ă̂悤�ɕ��ʓI�ŁA���̂ɂ܂Ƃ����ւȂǂ����A�����Ƃ͒������l���I�ȕ`����������Ă��܂��B�������A�X�^�i�b�v�̃C�u���ւɂ܂Ƃ�����āA�g�����˂点�Ă���g�̂̂˂����A���̂�����̓����I�ȓ��t���̕`�������A���X�������̂�����҂ɑz�������܂��B����ɑ��āA�h�E���[�K���̕`���n�����j�A�͗��̂Ƃ��ẲA�e���`�����܂�Ă��āA�_�炩�Ȕ������̂悤�ȗ����ł����A�����ɓ������Ȃ���ł��B�|�[�Y�͂Ƃ��Ă���̂ł����A�������Ă��邩�̂悤�ɓ������Ȃ��A�ւ��܂Ƃ����Ă���̂ɁA�g�͔̂������Ă��Ȃ��B�p����ς��Ă��Ȃ��̂ł��B���������āA���X�����G���`�V�Y����z�N�������邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł��B�ނ���A�����ł͂���

��Night and Sleep�i�P�W�V�W�N�j ������Â��Ȃ�����ɓ�l�̐l����������ł��܂��B�Ԃ��������[�u�𒅂Ă���̂͑����Ⴂ�����ł��傤���A�ڂ���Ă��āA�E��ő傫�Ȓ��F�̊O����͂�ł��܂��B���̊O���́A��l�̏�ɕ�����ł��āA���ꂪ��l����ɕ������Ă���悤�ɂ������܂��B�X�[�p�[�}���̃}���g�݂����Ɍ����� �����̗��Ă��钷�����[�u�̍g�F�A�o�b�N�ŕ��ɂ������ĂЂ낪��}���g�̃u���E���A���̊ԂɌ����B�ꂷ��O���[���̑сB����� �ޏ��͌ÓT�̑f�{�����������l�ŁA�Ñネ�[�}�̎��l�E�F���M���E�X�́u�A�C�l�C�A�X�v���玟�̗L���Ȏ����z�肵�Ă���Ƃ������߂����邻�������B hinc mihi Massylae gentis

monstrata sacerdos, Hesperidum templi custos,

epulasque draconi quae dabat et sacros servabat

in arbore ramos, spargens umida mella soporiferumque

papaver. haec se carminibus promittit

solvere mentes quas velit, ast aliis duras

immittere curas�c

��Queen Eleanorand and Fair Rosamund�i�P�W�W�O�`�P�X�P�X�N�j ���̓�l�̏����̓��t�@�G���O�h�̉�Ƃ������D��Ŏ��グ����ނł��i�Ⴆ�A�E�H�[�^�[�n�E�X���u�t�F�A�E���U�����h�v�i�����}�j�j�B�w�����[�Q���͈��l���U�����h��܂ł���A�L�e�[�k�̃G���i�[�����������邽�߂ɃI�b�N�X�t�H�[�h�ߍx�̃E�b�h�X�g�b�N�Ɋق����Ă܂��B�G���i�[�������̓��U�����h���E�����Ƃ��Ă����̂ŁA���̊ق͖��H�菄�炵�ALabyrinthus�ƌĂ�Ă��܂����B�������A�����͎����g���Ė��H��ʂ蔲���A���U�����h�ɒZ�����ł��Ŏ��Q�𔗂�A���U�����h�͓ł�����Ŏ��Ƃ����b���ł� �h�E���[�K���̍�i�ł́A�G���i�[�������͍���ɖ��H��ʂ蔲���邽�߂̐Ԃ����������āA�E��ɓŖ�̓������r�������Ă��܂��B��ʍ� ���邢�́A�G���i�[��������Ŏ����ĉE���ɐL�тĂ���Ԃ����ׂ̍����ƁA����ƌ�������悤�ɉ��{�����s�ɕ���ł���h���S���̍������A�����ă��U�����h�̋����̈�{��{�̎����U��U��ɗ���āA������̂̓��U�����h�̘r�ɗ��܂����肵�Ă���B���������������݁A�����l�q�́A�^���̎����������Ă���悤�ł��āA�������A���̗l�X�ȐF�̐�������Ă���l�q�́A���ꂾ���ŁA��ʂ��₩�ɂ��Ă��܂��B����́A�Ԃт���U�炵�ĕ��킹����A�h���X�̃h���[�u���Ђ�Ђ畑���悤�ɗh���悤�̂Ɠ����A���邢�ݏ�����Ƃ������鑕���I�Ȍ��ʂŁA�Ƃ�킯�A�h�E���[�K���̍�i�ɂ́A���̂悤�ȑ������悭�����܂��i����́A������ނ������Ă��˃E�H�[�^�[�n�E�X�̍�i�ɂ͌����Ȃ����̂ł��j�B

�g���C���̃v���������̖��J�T���h���̓A�|�����ɂ���Ĉ�����܂����B�J�T���h���̓A�|��������\���̗͂��܂��B���������ޏ��̓A�|�����̈��������߁A�N���ޏ���M���邱�Ƃ̂Ȃ����Ă��܂��܂��B�₪�ċN�������g���C�푈�ŁA�ޏ��̓M���V���l�̃g���C�̖ؔn��\�����܂����A�g���C�̐l�X�͔ޏ����C���������Ƃ��ė\����M���܂���B�ޏ��̖��O�͉^���̗a���҂̑㖼���ƂȂ��Ă��܂��B�M���V���̓`�������ƂɃE�F���M���E�X�́u�A�C�l�C�A�X�v�������Ă��܂��B

������ނł��A�t���f���b�N�E�T���Y���u�J�b�T���h���v�i���}�j�͓{��Ǝ��]�ɂ����Ȃ܂�A���C�̗l����悷��p���A�S�C���锗�͂ŕ`����Ă��܂��B����������i�Ɣ�ׂ�ƁA�h�E���[�K���̍�i�̐Â��Ȑ��i���ۗ��悤�ɁA�悭������܂��B �Ȃ��A���̍�i�̃J�T���h���̃|�[�Y�ɂ́A�{�b�e�B�`�F���́u���B�[�i�X�̒a���v�̃��B�[�i�X��u�v���}���F���v�̃t���[���̃|�[�Y�����܂�������Ă���悤�Ɍ����܂��B�܂��A�h�E���[�K���̑��̍�i�A�Ⴆ�P�W�X�S�N���uFlora�v��P�W�X�W�N���uHelen of Troy�v�i�E���}�j�Ƃ������`���̃q���C����P�g���Ƃ��ĕ`������i�ŋ��ʂ���悤�ȃ|�[�Y�ŕ`���Ă��܂��B ��The Kingdom of Heaven Suffereth Violence�i�P�W�V�W�N�j ���̂悤�Ȍ��z���̍�����i�́A�����̃��t�@�G���O�h�ł͑S�������Ȃ����A�o�[��=�W���[���Y�ł��炱���܂ł���Ă��܂���B�����܂ł���ƁA�h�E���[�K���̐��E�ƌ������͂Ȃ��Ǝv���܂��B ���̍�i�́A���̃^�C�g����V���}�^�C�ɂ�镟�����P�P�͂P�Q�߁u�o�v�e�X�}�̃��n�l�̎��Ƃ����獡�Ɏ���܂ŁA�V�������͌������P���Ă���B�����Č������P���҂����������D������Ă���v�����������̂ŁA�n���Ɍ��ꂽ�̂��狅�̗̂�E�ւ̍��̗��̋��b�ł��B���̈��p�͗l�X�ȕ��@�ʼn��߂���Ă��܂��B����l�ɂ��ƁA�V�̍��͒n��ɂ��邱�Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B�܂��A�����̂��Ƃ��w���Ă���Ɨ������Ă���l�����܂��B

�h�E���[�K���͂����̕s�K�Ȑl����������V�g�Ƃ��ĕ`���Ă��āA���V�t�@�[�Ƌ��ɒn��ɍ~��Ă��Ĉ����ƂȂ������̂�f�i�Ƃ����邪�A����͎���ꂽ���������u�n��s���v�̍��̃C���[�W�ł��B�����̓y�Ɋ҂������͂����ΊD�F�ŕ\������A�����ł̃P���r���͂��ׂĐD�F�Ƃ��ĕ`����Ă��܂��B�������A�ނ炪�Èł̒��ɂ��邱�Ƃ��D�ޒ��Ȃ��̂ŁA�X�E�F�[�f���{���O���u�����v�ƌĂ�]�I�ɑ��������ł���\���͒Ⴂ�B�ނ�͈��ɂ͌����܂��A���Ă��āA�s�K�ŁA�Èł̗̈�ɕ����߂��Ă���悤�Ɍ����܂��B�u�����v�ƈ���āA�قƂ�ǂ̐l�͍ŏI�I�Ɍ������邱�Ƃ��ł��܂��B �����̋ꂵ�݂ɖ������u�V�g�v�̊ԂɎU����Ă���̂́A���S�ȑ̂������A���������Ȃ��R�l�̏����̍��ł��B�S�Ă̏����͗l�X�ȊD�F�̕��𒅂Ă��āA���������Ēn���Ɍ������Ă��܂��B�P�l�͗��_���č���A�����P�l�͗��_�̂������ŋ��Ɏ�Ăēޗ��̒�ɂ����ꂩ����܂��B�R�l�ڂ͐�]�I�Ȏp���ŁA�Ȃ��������𗼎�ŕ����ė����Ă���B���̂R�l�̍��̖����͂ǂ��Ȃ��Ă��邩�B�ޏ���͏o������^���Ȃ̂��A�u�V�g�v�̒��ԓ��������^���Ȃ̂��A����Ƃ��ʂ̐l���̂��߂ɒn��ɖ߂�^���Ȃ̂��B ��ʂ̉������͉_�ŏ�w���Ɗu�Ă��Ă��܂��B����Ő�]���Ă���R�l�̍��Ƃ͑ΏƓI�ɁA���������l������ǂ��z���悤�Ƃ��Ă��܂��B�ޏ��͋��F�̉����ƔZ���s���N�F�̃��[�u��g�ɒ����Ă���A���Ԃ牺�����Ă����ꂽ���́A�ޏ����V���ɒB�������n����J����̗��E��\���Ă��܂��B�ޏ��̍��Ɉʒu��������P�l�̍��́A�e�̗̈�̈ꕔ�ƈꕔ�̊O�ɗ����Ă��܂��B���F�̃��[�u�𒅂ĖډB�������Ă��邱�̍��ɂ́A���������܂��B�����炭�ޏ��́A��I�ɂ͐i��ł��邪�A�܂����̗̈�Ɋ���Ă��Ȃ����Ȃ̂��낤�B�ޏ��̏�ɂ́A�i���̂�蔭�B�����i�K�ɂ��鑼�̂Q�̌���������������A��薾�邢�F�̃J�[�e���ɕ�܂�āA��Ɉړ��������Ă��܂��B

��Hero Holding the Beacon for Leander�i�P�W�W�T�N�j

�h�E���[�K���̓w�[���[����l�ŁA�����̏����i��q�j�Ƃقړ����ʒu�Ƀ��C�g���f���A���l��������Ă���p��`���Ă��܂��B�s�v�c�Ȃ��ƂɁA�ޏ��̍���̉��ɐԂ���������܂��B���̐Ԃ����́uQueen Eleanorand and Fair

Rosamund�v�̃G���i�[���������w�Ɍ���ō���ʍ��ɐL�тĂ���̂Ǝ��Ă��܂��B ����ŁA�h�E���[�K���́B���̍�i�Ɠ����悤�ȃ|�[�Y�ŏ������f���Ă�������Ƃ炷�|�[�Y�̐l����`������i�𐧍삵�Ă��܂��B�P�W�W�P�N���u�o������������������������

�g���������������v�i���}�j�ł��B�t�H�X�t�H���X�́A���̐��ł���A�ʏ�͖������̋��邢�Ƃ��̋����i�����̖����j���Ӗ�����悤�Ɏ���Ă��܂��B���e����ł́A���̉^�ю�ł��郋�V�t�@�[�ƂȂ�A��ɂ͈����Ƃ��Ă��悤�ɂȂ�܂����B�w�X�y���X�́A�[���̋�ɖ��邭������f���������Ӗ������̐��ŁA���e����ł̓��F�X�p�[�ł��B�M���V�A�l�͓����V�̂ł��邱�ƂɋC�Â��܂������A�قȂ�`����̐l���������ĂĂ��܂����B�h�E���[�K���́A�t�H�X�t�H���X���㏸���A�ނ̏������Ɍf���A���ݍ������w�X�y���X������ɂ��A�ނ̏������n�ʂɗ����A���̉����a������Ă���̂������Ă��܂��B���̃t�H�X�t�H���X���������f����|�[�Y�́A�uHero Holding the Beacon for Leander�v�̃w�[���[�ƁA�悭���Ă��܂��B

��The Gibled Cage�i�P�X�O�O�`�P�X�P�X�N�j

��Daughters of the Mist �i�P�X�P�O�N�j �uDaughters of the

Mist�v�i�E���}�j�́A�h�E���[�K���̏ے���`�I�ȃX�^�C���̑�\�I�ȍ�i�ƌ����܂��B���̖��̉Q�����́A�uThe Cadence of

Autumn�v�̂悤�ɉ��߂�������̂ł͂Ȃ��A�ے��I�ȐF�ł��邱�Ƃւ̔ޏ��̐V�����S�������Ă��܂��B���͐����̕���̒��ő�^���̌�̕��a�̓����Ɠ��`�ŁA�h�E���[�K���͂����l���̌����̉ʂĂɍ������������a�Ɖ��߂��Ă��܂��B���̊G�ɕ`���ꂽ�S�l�̏������́A�G�ꍇ�����Ƃ͂����Ă��A�𗬂��邱�Ƃ͂���܂���B�ޏ������̐l�ԓI�Ȏp�͏����ɕ\�����邽�߂ɗ��p����Ă���A��ʂɂ͕������╨�ꐫ������܂���B��ԏ�̏����̂悤�ɁA�ޏ�������������������ނ悤�ɁA�G������҂͍�i�ƑΘb���邱�ƂŁA�ޏ������̐��_�I�Ȗڊo�߂������邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B

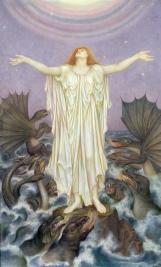

����A�uDaughters of the Mist�v�ł́A�u�l���P�v�̂��[���ے��I�Ӗ���Nj����Ă���ƌ����܂��B�A���f���Z���́u�l���P�v�͎��ɂ��Ă̎v�l���܂܂�Ă���B�u�l���P�v�����V�O�N�O�ɏ����ꂽ�t���[�h���b�q�E�f�E���E���b�g�E�t�[�P�́u�E���f�B�[�l�v�̕���́A�����悤�ȃv���b�g�ŁA���̐���͍��������߂ɐl�Ԃƌ������Ȃ���Ȃ�܂���B�l���P�͔ޏ��̎����ׂ����Ƃ̌����Ɏ��s���A���q���E���Č��̐g�̂ɖ߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂Ŏ��E���邱�ƂɂȂ����Ƃ��A�~�X�g�̖������͔ޏ������}���A�s���̃`�����X�����킯�ł��B�~�X�g�̖������͓����ʂ����J�[�e���ɐg���݁A�_�Ɠ��̒��ɍ����Ă��܂��B4�l�ڂ̖��͗����āA�ޏ��̌��̐��܂ŁA�����Ĕޏ�����芪�����̒��ɂ܂ŐL�т悤�Ƃ��Ă��܂��B�ޏ����ޏ��̕s�ł̍��ɓ��B�������Ƃ��������Ă��܂��B ��The Passing of the Soul at Death �i�P�X�P�O�`�P�X�P�X�N�j �h�E���[�K���̍�i�̑��������A���ɊC��w�i�ɂ��ĕ`����Ă���̂ł����A�ޏ��ɂƂ��ĊC�Ƃ������`�[�t�́A��g�I�Ȃ��̂ƕ����I�Ȃ��̗̂������܂��Ă���ƍl�����܂��B�h�E���[�K���́A�Ⴆ�A�������n�l��\�͂Ǝ��Ȃǂ̃��[�h�����o�����߂ɁA���̑��u���g�p���Ă���Ǝv���܂��B����́A�a���ƍĐ��A�܂��͐l���̏I�����������b�̂��߂̏�蕨�ł���\��������܂��B���j�A�����A�h���S���Ȃǂ̈����\���鐶������A�l���̂悤�Ȕ������Ɛ_�b�̐��������`����Ă��܂��B���̍�i�ł́A���̏u�Ԃɍ��̖{���A�܂��͐��_�����̂𗣂�ė����̌��Ɉڂ�Ƃ����ޏ��̃X�s���`���A���X�g�Ƃ��Ă̐M�O��������邽�߂ɊC���g�p����Ă��܂��B

���̂����镨�����E�͈Â��A�₾�炯�ŁA�傫����ނ̃h���S������ɂ��Ă��܂��B�E���́A�V���Ɍ��ꂽ���̔w��ɂ��镗�i���܂����ł����A�閾���̑��z�̌��ɏƂ炳��Ă��܂��B�����͓��F�ɋP���ׂ̍���Ŏd���Ă���A��̊Ԃ���⎇�̎R���݂ւƑk���Ă��܂��B���̋P�����̐�͐A�ȒP�ɓn�邱�Ƃ��ł���悤�ɕ`����Ă��܂��B���̓���̍��́A���̗̈�ɊȒP�ɒʉ߂���ł��傤�B �m���̏����̕��͔Z���s���N����ɔZ�W�����A���ɂ̓o���̉�����킹�Ă��܂��B�ޏ��̎肩��́A�����I�ɏ����������i�����I�Ȑ����H�ޏ��̉����́A��Ɏc�����ł��낤���̐��̉��y���ے����Ă���̂�������܂��A���\���������̂́A�ޏ������_�I�ɐ��������l���𑗂��Ă������Ƃ��������̂ł��B�R����悤�Ȗ��̏������ޏ��̎肩�痎���A�܂��Ȃ����̒��ɏ����Ă����B�����\����h���S���̈Â��e���m���̏������������Ă��܂����A�ޏ��̍��͖����ɐ���n��A�v�[���̌��������ɂ����E�̗z���ւƌ������Ă��܂��B ��S.O.S�i�P�X�P�S�`�P�X�P�U�N�j

���̉�ʂ́A���܂��܂ɏے��I�ȉ��߂ނ��Ƃ��ł���ł��傤�B�uSOS�v�Ƃ����ߑ�I�Ȉӏ��̃^�C�g������A�ً}���ԂƁA���삳�ꂽ���オ��P�����E���̍Œ��Ƃ������ƁA��Ƃł���h����[�K�������a��`�҂ł������Ƃ������Ƃ���A�g�����A��R�̉��������āA�l���E���ĐH�ׂĂ��܂����Ƃ��Ă���͐푈���̂��̂ɒu�������邱�Ƃ��\�ł��B�푈�̂��ׂĂ̍߂̂Ȃ��]���҂̏ے��Ƃ��ĉ�ʂ̔ޏ��́A���ꂢ�Ȕ������[�u�𒅂āA�����i�~���j�����߂Ă��邱�Ƃ��Ӗ����Ă��邩������܂���B�����̃��[���b�p�i�Ⴆ�Z���r�A�܂��͒����̃x���M�[�j�̍U�͂��ꂽ�����疢�n�ȎႢ���m�܂ŁB�ޏ��́A��Q�̌R���ɂ���āA��͒��ŕ������\���邩������܂���B ������̉\���́A��������ꎟ���E���̊Ԃɖ����̉p���̎��g�̑����̏ے��ł���Ƃ������Ƃł��B���̍߂̂Ȃ��l�����тƂ��ĕ������Ă���Ɠ����ɁA�h�E���[�K���͍ŏI�I�ȋ~�ςɑ���]�݂��G�̒��ɓ��̐����̏ے���u�����Ƃɂ���ĕ������܂��B �×��̌�������ߐ[���_����̈��S�̏ے��Ƃ��ăm�A�Ɣނ̉Ƒ��Ɍ��ꂽ���傤�ǂ��̎��A���̋]���҂͍ŏI�I�ȋ~�o�̒��������Ă��܂��B |

�h�E���[�K���́A���Z�b�e�B�A�~���C�A�n���g���������t�@�G���O�h�Z��c�������������ɐ��܂�Ă��܂��B���������āA�ޏ��́A���Z�b�e�B��~���C�̂悤�Ƀ��t�@�G���O�h�̊G��X�^�C����n���Ă������l�X�Ƃ͈���āA�G��`���n�߂�����ɂ̓��t�@�G���O�h�̊G��X�^�C�������ɂ������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�����炭�A�ޏ��̓��t�@�G���O�h�̊G������^�̂��̂Ƃ��ē��R�̂悤�Ɏ�����B���������O��̏�ɗ����āA���g�̃X�^�C�����l���Ă������Ǝv���܂��B���̋�̓I�ȕ\���́A�ꌩ���ăo�[�����W���[���Y�ƌ������X�^�C���ŁA�ޏ��́A���̏�ŁA���g�����ʉ����āA���g�̃X�^�C�����`���������B����́A���t�@�G���O�h�Ƃ����G��^�������n���A���̒��ł����ꂽ��ƁA�܂�A���Z�b�e�B��~���C�̂悤�ȑ�ꐢ��̉�Ƃɑ��āA��邢�͑�O����ɑ������Ƃƌ����܂��B

�h�E���[�K���́A���Z�b�e�B�A�~���C�A�n���g���������t�@�G���O�h�Z��c�������������ɐ��܂�Ă��܂��B���������āA�ޏ��́A���Z�b�e�B��~���C�̂悤�Ƀ��t�@�G���O�h�̊G��X�^�C����n���Ă������l�X�Ƃ͈���āA�G��`���n�߂�����ɂ̓��t�@�G���O�h�̊G��X�^�C�������ɂ������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�����炭�A�ޏ��̓��t�@�G���O�h�̊G������^�̂��̂Ƃ��ē��R�̂悤�Ɏ�����B���������O��̏�ɗ����āA���g�̃X�^�C�����l���Ă������Ǝv���܂��B���̋�̓I�ȕ\���́A�ꌩ���ăo�[�����W���[���Y�ƌ������X�^�C���ŁA�ޏ��́A���̏�ŁA���g�����ʉ����āA���g�̃X�^�C�����`���������B����́A���t�@�G���O�h�Ƃ����G��^�������n���A���̒��ł����ꂽ��ƁA�܂�A���Z�b�e�B��~���C�̂悤�ȑ�ꐢ��̉�Ƃɑ��āA��邢�͑�O����ɑ������Ƃƌ����܂��B