「エステルが王妃の衣装を身につけ、王宮の庭に立ってから3日が過ぎようとしていた」─エステル記第5章第1節 ミレイが描いたのは、エステルが意を決してアハシュエロス王の部屋に入る場面です。王妃が王から召されずに会見することは禁じられたため、エステルは禁を犯して王の部屋に入ろうとしています。つまり、彼女にとっては自らの生死を賭けた行為でありました。その姿をミレイはカーテンをめくって王の寝室に入ろうとする後ろ姿を、全身像として描き、長い髪を振りほどくために頭を左右にふって横顔を画面の正面に見せるポーズをさせています。このポーズはミレイの以前の作品『マリアナ』(右図)の女性のポーズや描くアングルはよく似ています。しかし、『マリアナ』は狭い空間に、髪をしっかりと結い身体を締め付けるような衣装を身に着けて、閉じ込められ、縛られているような状態にあることが強調されます。ピッタリとした衣装は身体の戦を浮き上がらせ、締め付けられているがゆえに、彼女の官能の疼きが漏れ出てきてしまう様が、周囲の様座な意味深な小道具の散りばめによって観る者に分かるようになっています。これに対して、『エステル』の場合は、小さな小道具類は描かれず、すっきりとした画面になっています。むしろ単純化されて、大理石の柱や壁の白とカーテンの青、そしてエステルが着ている黄色の原色のような鮮やかな色の塊の拮抗関係が、画面全体に緊張感を生み出しています。その緊張感の中にいるエステルの決意と恐怖のせめぎあいを想像させる効果を生んでいます。そして、彼女の解かれた長い赤い髪の乱れる様が官能性と王を効果的に説得しようとする狡猾性を想わせるようになっています。また、描き方につ ミレイが、意識的に色の緊張関係を中心とした画面を構想したのか、結果としてそういうものになったのかは、分かりません。しかし、エステルという旧約聖書の物語を扱った作品としては、かなりユニークであることは間違いありません。この題材はレンブラントをはじめとしたオランダ絵画がよく取り上げたもので、ミレイの同時代でもイギリスの歴史画家エドウィン・ロングの作品(左図)と比べてみると、ミレイの作品のユニークさが分かります。おそらく、歴史画としてならばロングの作品は古代ペルシャ風であるし、エステルも古代風の衣装でオリエント人のように描かれています。しかし、ミレイの作品にあるように差し迫ったような緊張感やエステルの意を決した迫力は感じられません。これに対して、大理石の柱は古代オリエントというよりも古典主義建築の柱廊のようですし、エステルその人がオリエント人、古代のユダヤ人のようには見えません。赤褐色の髪の毛は現代のイギリスの赤毛でしょうし、顔の特徴もイギリス人のようです。黄色いガウンのような衣装も、ロングの古代風の衣装とは全く違います。この衣装は豪華さを印象付け、黄色という色の塊を画面に置くために、古代風でもなく、現代の実際の衣装とも違う、この目的のためにミレイが画面につくってしまったような感じのものです。背景も、まるで現代の演劇の舞台のような抽象化がされています。そのため、古代の場面でありながら追い詰められたような緊張感の中にいる女性という、現代の鑑賞者にもリアリティをもって作品に接することができるようになっていると言えます。

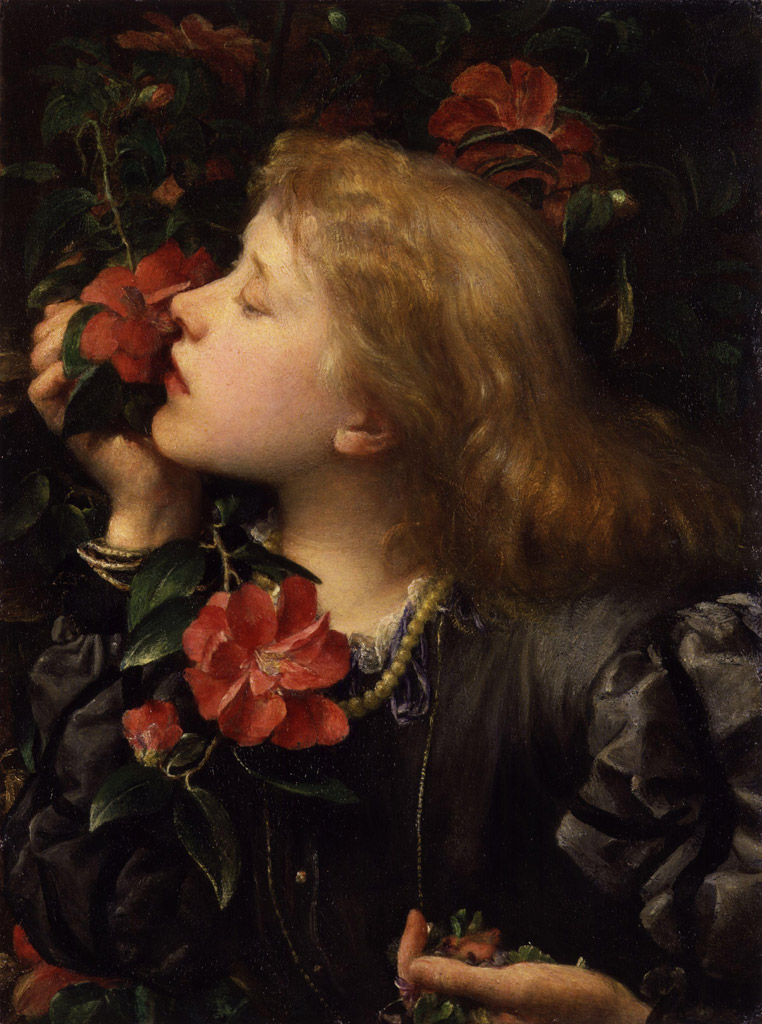

この作品の最初の購入者は、フレデリック・ワッツの『選択』(左下図)に似通っていたことから購入したというエピソードがあるそうです。 |

旧約聖書の物語『エステル記』の一場面です。タイトルに、次のような一節が添えられています。

旧約聖書の物語『エステル記』の一場面です。タイトルに、次のような一節が添えられています。