ラファエル前派の画家たち言えばミレイ、ロセッティ、ハントといった人たちで、彼らはラファエル前派兄弟団に参加したし、運動の中心メンバーとしてリードしていました。その一方で、彼らが精力的に作品を発表し、少しずつ世間の耳目を集めていくに従って、運動が広がっていきました。それ応じて、運動に参加したり、運動には参加しなくても彼らと相互交流をつづけたり、運動には距離を保ちながらも間接的に影響を受けたり、様々なかたちでラファエル前派の運動に係る人々がでてきました。ここでは、そのような画家たちをピックアップしてみたいと思います。 (1)ジョン・ブレット、画家と作風 ヴィクトリア朝時代の風景画家でラファエル前派やラスキンの影響を受けなかった人はいないだろうと思います。“自然の美”という言葉に象徴されるラファエル前派やラスキンの姿勢は、当時の最先端の流行としてだけでなく、風景画家たちにはとりわけ親しみやすいものであったと思われます。しかし、ほとんどの風景画家たちは1962年ころまでには、ラファエル前派のスタイルや手法から離れていきました。そのなかで、ジョン・ブレットは少なくとも1870年ころまで、ラファエル前派の影響を持ち続けました。 ジョン・ブレットは1831年12月ライケート近郊の軍の獣医の息子として生まれました。1851年にジェームズ・ダックフィールド・ハーディングという風景画家から絵画の手ほどきを受けました。またリチャード・レッドグレーブからも学んでいます。そして、1853年にロイヤル・アカデミー美術学校に入学します。しかし、その時には、すでにラファエル前派兄弟団は瓦解した後でした。ブレットは流行におくれて後になってからラファエル前派と関わったいえます。その年の秋に詩人C.パトモアの家でハントに出会い、ラスキンの著作を読むようになります。ブレットは、それまでラファエル前派やラスキンには、それほど興味を持たなかったようでした。流行に後れて、後から追いかけるように関わっていくと、それを始めた当事者たちよりも、余分な熱狂がない分その真意を真摯に受けとめるケースがあります。ブレッドの場合がそうだとは、必ずしも言えませんが、ミレイやロセッティのような運動を始めた当事者は、意外と軽い気持ちであることが多く、ラファエル前派の運動に全てを傾けてはいなかったと思います。それゆえに、自身の方向性とズレが生じると、運動から離れてしまったわけです。しかし、後からその運動に共感するような場合は、その運動によって自己の芸術を形成していく人も出てくるわけです。1856年の夏、ブレットは、ラスキンの著作に触発されてスイスに行きます。その著作とは、このころに出版された「近代画家論」第4巻で、そこには山岳の美が論じられていたといいます。それを読んで、アルプスの山岳を求めスイスに行ってしまうわけですから、ブレットはかなり入れ込んでいたことは想像できます。その成果は、翌年のロイヤル・アカデミー展に出品した「ローゼンラウイ氷河」に結実しました。翌58年には「石割り人夫」を出品。これがラスキンに見出され称賛されると、ブレットの評価がたかまっていきました。ブレッドは幼い頃から天文学を勉強し天文学協会のフェローに選出されるほどの自然科学者としての素養も反映して、彼の描く風景は、地質学や植物学の標本のような詳細さ正確さが伴うもので、ラファエル前派のあるがままを描くという理念を突き詰めたようなものだったと言えます。そのために、ひとつの作品を仕上げるために多くのスケッチや下絵を描き、本番の作品も細かく描きこまれるため、ひとつの作品を制作する労力はかなりのものであったと考えられます。そのため、この時期の作品数はそれほど多くはありません。1860年代に入ると、イタリアをはじめとして大陸の風景を描くようになります。1863年にイタリアのフィレンツェの風景を描いた作品では、事前の周到な調査の間もなく描いた作品だったのですが、遠景であったにもかかわらず、まるで望遠鏡をのぞきながら描いたような微細な細部が描きこまれていました。この作品は、なぜかロイヤル・アカデミーから拒絶されてしまいます。その後のころから、地中海を航海したことが契機となり、イギリス諸島や地中海の風景画を描くようになっていきます。ブレッドは描く対象は次第に海の風景に移ることとなり、そのためにヨットを購入し、船上での制作も行っていったようです。また、同時に作風が細部を精緻に描きこむものから離れていきました。 (2)ジョン・ブレット ■ローゼンラウィ運河 Glacier of Rosenlaui

■石割り人夫 The Stonebreaker 石割り人夫はギュスターヴ・クールベの1849年の作品がありますが、それらに触発されたのかもしれません。写実の大家であるクールベの初期の代表作ということですが、ブレットが制作のさいに参考したと考えてもよいかもしれません。ブレットか前作の経験を生かして、広範なスケッチやモチーフの研究を重ね、秋から冬にかけて、それらをまとめてスタジオで最終的に完成させました。

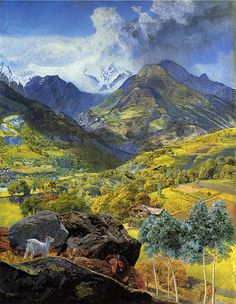

もう一つの点はジョン・バニヤンの「天路歴程」を参照しているように思える点です(「天路歴程」のあらすじはこちらで分かります。)。これは完成した作品だけでは、なかなか分かり難いのですが、下絵のスケッチに明らかです。画面左奥の背景の丘陵に一筋に伸びた道は巡礼のための道で、バニヤンの物語では、巡礼の道は3つに分岐していて、そのうち困難そうに見える入り口が正しい路で、それが真っ当な暮らしの比喩になっています。それ以外の2本の道は、それぞれ危険と破壊と命名されています。そのまっとうな道は困難の丘を進むというストーリーで、画面を見れば、さきほど触れた一本道が丘陵を登っています。この困難の丘の先には様々な試練が待ち受けているのですが、その試練を乗り越えてはじめて天国に行き着く、途中で諦めたような人は、石の多い地面に投げ出される、という情景は、まさにこの作品の少年がいる場面に象徴されるというわけです。 ■「アオスタ渓谷」 Val d'Aosta

他方でラスキンは言及していないようですが、この作品にも前作や前々作にあった宗教的な象徴を見つけることができます。手前左の白い山羊は、ハントの「贖罪の山羊」を想わせる、つまりキリストの象徴です。岩陰で眠っている少女はゲッセマネの眠っている弟子たちを反映しています。手前右側には5本の白樺の木があり、その白い幹は山羊の白さを反復しています。旧約聖書でこの木の樹脂油を塗ることが、キリストの出現を示すことになったという象徴的な木であるわけです。この5本の木のうち中央の木だけが左に傾いていて、隣の木と交差しているように見えます。これは目に見えない風か山羊に向かって吹いて十字架を作っているかのようです。この目に見えない風は、木リスが弟子たちの前に現れたときのペンテコステの目に見えない風を示唆しています。そして、遠景の正面、ちょうどこの作品の画面の中心に岩の裂け目で十字架が見えます。つまり、全体でキリストの犠牲と復活を暗示しているとも言えるわけです。 しかし、この暗示を読み取ったのであれば、ラスキンは表現が欠けていると批判することはないはずです。 |

ラスキンはターナーを評価した人で、「近代画家論」第4巻は、そのターナーを取り上げています。

ラスキンはターナーを評価した人で、「近代画家論」第4巻は、そのターナーを取り上げています。

ラスキンの批判は別にして、鏡が描いたようだといいましたが、この作品の詳細な描写は驚異的です。この作品に描かれた詳細をちゃんと見るためには拡大鏡の助けを借りなければならないほどです。例えば、最前面で岩石の表面について、苔や小さな割れ目の各々の破片が慎重に色付けられていて、それぞれに陰影が段階的に描き分けられていると気がつくでしょうか。その岩石の向こうにコテージがありますが、窓に下げられた洗濯物、あるいは、その向こうの畑に黒い点のようにしか見えませんが、作業をしている人影が確かに認められます。

ラスキンの批判は別にして、鏡が描いたようだといいましたが、この作品の詳細な描写は驚異的です。この作品に描かれた詳細をちゃんと見るためには拡大鏡の助けを借りなければならないほどです。例えば、最前面で岩石の表面について、苔や小さな割れ目の各々の破片が慎重に色付けられていて、それぞれに陰影が段階的に描き分けられていると気がつくでしょうか。その岩石の向こうにコテージがありますが、窓に下げられた洗濯物、あるいは、その向こうの畑に黒い点のようにしか見えませんが、作業をしている人影が確かに認められます。