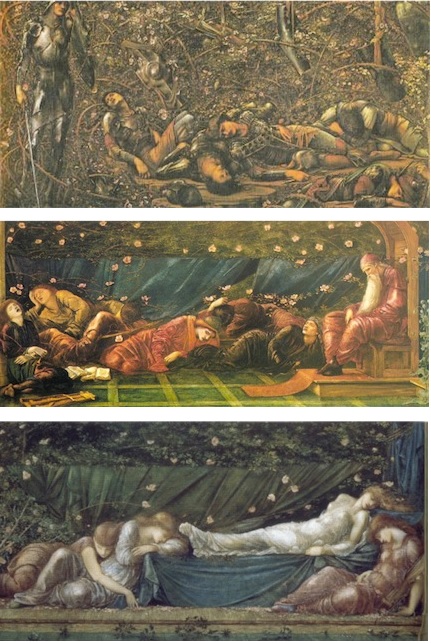

(1)1871年の3点からなる小連作

「いばらの森に入る王子」では、王子は絵の高さいっぱいに立ち姿の全身を見せて垂直の形態を生み出していて、騎士たちの水平な配置と対照的です。このようにして、呪縛を解こうとする王子の決意が、彼がただ一人目覚めている者であるがゆえに文字通りに、そして彼が構図の中で、絵の上から下まで一貫している唯一の部分であるがゆえに象徴的です。しかし、画面全体に野いばらが生い茂り、その錯綜したもつれが合わさって恐ろしい障壁をつくっています。同時に野いばらが生み出すリズムが、救助に失敗して昏睡状態に陥っている騎士たちを引き立てています。テニスンはこの場面をつぎのように詠んでいます。 妖精の王子は また狐よりも軽やかな足取り。 かつてここを越えんとした 者らの骸と骨が 茨に囲まれた場所で朽ち 野ざらしとなって散らばっている。 彼は物言わぬ死者たちを見つめる。 バーン=ジョーンズの絵画では、この詩の陰惨な印象は避けられています。 「眠る王と廷臣たち」は、魔法の眠りによって動きが凍りついた状態を描いています。眠る廷臣たちの連なりは、それぞれに固有の面白さがありますが、しっかり全体の構図に組み込まれて、横方向の線で強調されています。 「眠り姫」では、眠り姫は差し迫った目覚めを知らぬまま横たわっています。彼女は、騎士、廷臣といった深い眠りに入った人々の連鎖によって生み出されたリズムの頂点に位置します。同時に、彼女の背後の欄干にかかっている布が、横になった彼女の姿を連作の反対側に位置する王子と関連づけています。左側のひだが合わさって縦の結び目をなし、それが王子の位置と響き合っていますが、キャンバスに沿って徐々にひだが変わってゆき、掛け布の右端は姫の身体の線に従っています。このようにして、バーン=ジョーンズは姫をよみがえらせる魔法のくちづけを暗示しています。しかし、それが前面に出ることはなく、世界全体が静止しているという印象が支配的です。 (2)4点からなる大判作品

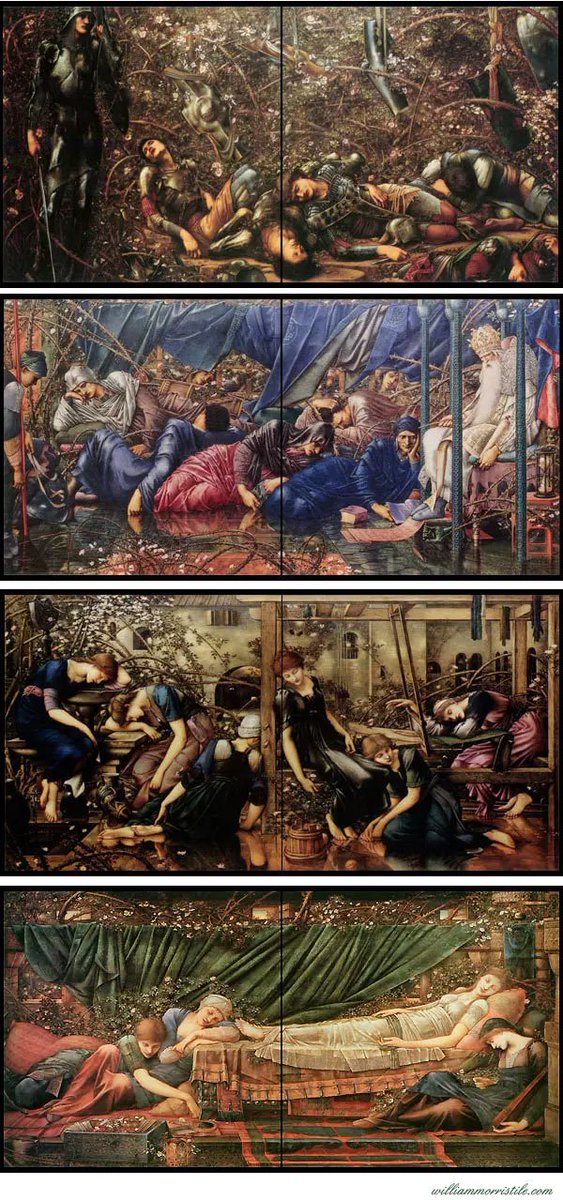

「いばらの森に入る王子」では、小連作では、王子が森に入るときの姿勢に彼の決断が見て取れる。王子の目は前方を見据え、足と剣は彼の確固たる決断と調和しています。それと対照的に、この連作の王子は、森に入って姫を救出する意志が萎えているように見えます。両足は平行で前に踏み出すようにもみえず、視線も焦点がはっきりしていません。剣は身体の側面に下向きで持ち、盾といえば、救出の試練に失敗した騎士たちの死体を視界から遮るように目の前に持ち上げているだけです。おそらく、この連作で描かれた王子に、王女を目覚めさせたくないというバーン・ジョーンズの願望が込められているのだろうと想像してしまいます。ウィリアム・モリスをこの場面に次のような詩を添えました。 恐ろしきまどろみが漂い流れる もつれあう薔薇のあたり。 だが、見よ、運命づけられし手と心を そはまどろむ呪いを引き裂かんがため。 この連作で新たに加えられた「王宮の中庭」は魔法にかかった女性たちが水汲みや機織の最中に眠り込んでいる場面が描かれています。女性たちは連続した横の流れを保っていて、同時に彼女たち一人一人が美しく、大きなパターンの一単位となって目を引いて、互いの配列の中の入り組んだ副次的なリズムをつくりだしています。この場面についてもモリスの詩が添えられています。 この国の乙女の遊園は いかなる声や手の動きも知らぬ。 眠る水は杯を満たさず 休まぬはずの杼も止まって動かぬ。 「眠り姫」の姫君も「いばらの森に入る王子」の王子と同じように、小連作に比べて変化しています。小連作では長椅子に窮屈そうに横たわっており、首や肩がぎこちない角度で突き出しています。それに対して、こちらの姫は静かに休んでいることは彼女のリラックスした姿勢に枕に沈み込んでいる様子から明瞭です。野いばらの混沌のなかに横たわる騎士たちも小連作の落ち着かない雰囲気に貢献していて、彼らの体はぎざぎざの形に描き出されています。それに対して、こちらでは崩れ落ちた騎士たちがなめらかな形を作っています。王子が姫君を目覚めさせたくないのに応えるように、姫君はいつまでも眠っていたいようにも見えてくるのです。 そして、バーン=ジョーンズは王子のキスシーン、つまり姫の目覚めのシーンを描いていません。彼はこの理由を、「私は王女を眠ったままの状態で留めておきたいのです。それ以上は何も説明せず、その後のことは観る人の創意や想像にまかせておきたいのです」と語ったそうです。つまり彼が描きたかったのは永遠に目覚めない「眠り姫」だったと言えるかもしれません。そこには、永遠の処女に対する男性の願望が潜んでいると言えるかもしれません。実際、19世紀中葉から世紀末にかけて「眠り姫」のモチーフは絵画や文学に繰り返されていくのですが、画家たちがいわば「目覚めた」女性に恐怖心を抱きつつ、なおも「眠る女」に執着したと言うことは、男性のアンビヴァレントな感情を反映していると言えるかもしれません。少女を描いたり目覚める前の女性を描くということは、成熟の可能性を持つ女性、あるいは性的(セクシュアル)な女性に惹かれていることの裏返しであり、その一方で成熟した女性に対する恐怖も抱いていた。それが、こちらの連作では強く窺うことができます。 (3)習作、関連作品 バーン=ジョーンズは「眠り姫」の最初の小連作から、次の大型画面の連作に取り掛かったようですが、製作期間が長期化し、その間にいくつかの習作や優れた関連作品を手掛けています。例えば、1874年ごろに大型の油彩で「眠り姫」を完成させています。小連作の「眠り姫」とは同じような構図ですが、全体として画面全体は落ち着い この連作では、「眠り姫」が当時の男性の女性に対するアンビヴァレントな心証が投影されていると言えますが、少女のエロティシズムの側面も見ることができると思います。つまり、この画面の人物の連続した横のラインが、横たわる少女たちの薄絹を通して露わになった身体の優美な、言い方を換えればエロチックなラインに見えてくるのです。眠っているということで、意識がないために恥じらうことなく身体の線をしどけなく露わにしているという構図です。ラファエル前派の画家たちは、ロセッティをはじめとして、ミレイなども女性の神秘的な美しさをよく描いていますが、裸体やそれに近いものは殆ど描いていないのではないでしょう。彼らの場合は、古代風の衣装を着せたりした扮装とか、顔のとか、それら全体の雰囲気のようなものが中心のように見えます。とくに身体の線は全身像よりも半身像が主だったり、ゆったりとした衣装の隠れてしまうようです。例えば、ミレイの「オフィーリア」と言う作品は横たわる美少女という点でよく似たシチュエーションの作品ですが、全体の主眼は少女の虚ろな表情とそれを取り巻く幻想的な雰囲気で、しかも少女は全身が描かれておらず、衣装により、さらに身体の大部分は水に沈んでいるため、身体の線は隠されて、窺い知ることができません。あるいは、バーン=ジョーンズと同世代で唯美主義に位置づけられているアルバート・ムーアの「ソファー」という作品で、地中海風のゆったりとした

|

バーン=ジョーンズは、3点の小連作を制作中に、同じ主題による大規模な連作のアイディアを得て、先の3点に「王宮の中庭」を追加した4点からなる大型の油彩の連作を1890年に完成させました。この二つの連作は、表面上は人物が対応して同じデザインですが、扱い方と雰囲気が根本的に異なっています。

バーン=ジョーンズは、3点の小連作を制作中に、同じ主題による大規模な連作のアイディアを得て、先の3点に「王宮の中庭」を追加した4点からなる大型の油彩の連作を1890年に完成させました。この二つの連作は、表面上は人物が対応して同じデザインですが、扱い方と雰囲気が根本的に異なっています。