ペルセウスはギリシャ神話の英雄で、その冒険物語は、ヘシオドスの「神統記」、オウィディウスの「変身物語」などでも取り上げられ、ルネサンス以来の多くの画家に題材を提供してきました。その物語を大雑把に述べると次のようになります。 アルゴス王アクリシオスの娘ダナエは黄金の雨に変身したゼウスの子ペルセウスを孕み、孫に殺されるという神託を恐れたアクリシオスによって追放される。ふたりはセリポス島に漂着し漁師に救われるが、ダナエに懸想した島の王ポリュデクテスはペルセウスを疎み、見た者を石に変えるメドゥーサの首を持ち帰るよう命じる。アテナやヘルメスといった神々から姿を隠す兜、鏡の盾、剣、翼のあるサンダルを借りたペルセウスは、冒険の末メドゥーサの首を切り落とすことに成功する。帰路、海神ポセイドンの怒りを買って怪物の生贄にされそうになったエチオピアの王女アンドロメダを救い出し、彼女と結婚してセリポス島に帰還後、ポリュデクテスの手から母を取り戻す。その後、ある競技大会でペルセウスが投げた円盤が偶然アクリシオスの命を奪ってしまい、神託は成就する─

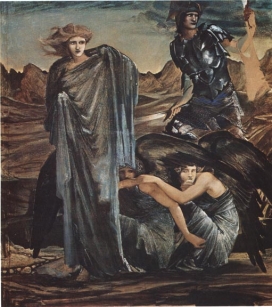

では、順番でそれぞれの場面を見ていきましょう。 ペルセウス・シリーズは、本作《ペルセウスの召喚》から始まる。これはアテナとペルセウスによる二つの場面を描いています。左側では、どうやってメデューサの頭を手に入れることができるのかを小川を見つめながら考えているペルセウスに、アテナが近づく場面が示されています。アテナは女神と分からないように、頭巾を身を隠しています。一方、右側では、アテナは通常の服装に戻っており、石に変えられることなくメデュサを見るための鏡を彼に与えています。他の画家はこの鏡を印象的な円形の盾として描いてきと言いますが、この連作では全体を通して、バーン=ジョーンズはそれをはるかに小さな円形の手鏡として描いている。 この作品の構成は、同じ人物を繰り返し描くことで二つの場面を同時に描くという珍しいものになっている。これはルネサンス美術への意図的な回帰と言われています。

灰色で、荒涼とした風景は、スティクス川(冥界との境界)のほとりであり、波形のパターンのような背景の描き方は3人姉妹の服のひだと連なっていて、重く鈍い、雰囲気を作り出しています。その画面手前に3人姉妹がしゃがんだ低い姿勢で手を伸ばして繋ぎ合っています。暗い画面で3人姉妹は水平に並んでいるため、中央奥のペルセウスの上半身が水平線の上に突出したようになり、そこに見る者の視線が集中することになります。ペルセウスは右手を伸ばし、向かって右端の女性から目玉をつかんで奪おうとしています。一方、グライアエは、「老婦人」または「灰色の魔女」で、伝統的に老婆に描かれますが、ここではその代わりに若くて美しい乙女として描かれています。それぞれの人物は明らかに女性的で、その優雅な手は彼らの若々しい人物の輪郭を注意深く描く服の下から現れています。うち1人だけ顔が見えますが、彼女の繊細な特徴は姉妹の美しさを創造させます。 なお、参考にウォルター・クレインという人の同じ場面を描いた挿絵です。

なお、参考としてイタリア・バロックの画家カラバッジォが描いたメドゥーサの首を上げておきます。こちらは、たしかに美人だったのは分かりますが、恐ろしい怪物の顔になっています。蛇の髪の毛も気持ち悪い。

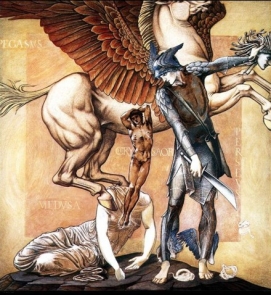

バーン=ジョーンズは、ここでは背景をほとんど目に見えないままにします、というより背景を描く余地を作らないように、人物を詰め込んでいるように見えます。マンガであれば余白には動線やオノマトペで満たされてしまうところです。また、バーン=ジョーンズは、非常に小さい遠近感を使用して、翼と手足の寄せ集めが構成の大部分を占めます。腕は特にぎこちない短縮のために奇妙に見えます。このように閉所恐怖症的な感覚の構成をしています。

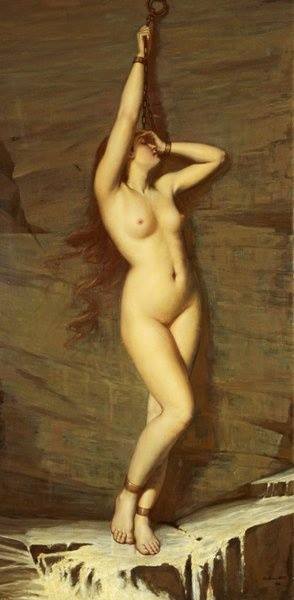

この連作では、はじめて具体的な背景が描き込まれています。精巧に描写された街並みを遠景に、手前は海中の岩にアンドロメダが鎖でつながれています。暗くて厳しい環境は彼女の淡い、明るい肌とは全く対照的です。この連作に、これまで登場した他の女性は不思議な、怒りっ 当時のイギリスでは、絶体絶命の窮地に立っても尊厳を保っているアンドロメダの姿は教育的である、というようなことで正当性のお墨付きを得られたということで、多数の裸婦像が描かれたということです。例えば、アーサー・ヒルの「囚われのアンドロメダ」。鎖で拘束されてもがきもだえる肢体は、全身が前面に出てきて、多少弓なりのポーズになれば、乳房や下腰が強調されています。また、威厳を保っているとコメントされているにしても、描かれているアンドロメダの顔は俯きかげんで、鎖でつながれていることと相俟って、被虐的なエロティシズムを醸し出しているとは言えないでしょうか。

ペルセウスがメドゥーサを殺害し、アンドロメダを救うことによって彼の任務を完了した後、彼は彼の以前の不安と不確実性の代わりに全身の男性的な力を醸し出しています。眠り姫の物語のように、服従的で受動的な女性の行動は結婚で報われます。ペルセウスの物語の根底にあるのは、男性による救助が必ずしも解放と同義ではないという仮定です。前のシーンの荒々しい、際立った設定の後、「禍をなす首」の花の咲く古典的な庭園は際立って印象に残ります。豊かに粒状にされた滑らかな大理石の表面は、このシリーズの前のシーンの荒々しい岩の多い地形とは全く対照的です。

次に感じられるのは、怪物である大海蛇に恐ろしさとかおぞましさのようなものが感じられないことです。モローの作品では海蛇とか大きさかないのですが、何となく見たくない、近くに来てほしくないようなものとして描かれているように感じます。しかも、曰く言いだけというのかハッキリとは描かれていないのですね。たぶん、神話としては大海蛇という具体的なものというよりも、人々に災いをもたらす恐ろしいもの。アンドロメダを生贄として要求するようなおぞましいもの。そういうものとして捉えられていたのではないか、と思います。だから、人々は恐ろしくて‘それ’を見ることはできないし、見たくもない。‘それ’の正体を知る者は生贄になった者だけなので、誰も知らないし、‘それ’そのものを語るのも恐ろしい。だから、せめて想像の範囲内にとどめて海蛇の大きなのとして、とりあえず詮索しないということなのではないかと思います。「ゴジラ」という怪獣映画で最初にゴジラが姿を現わすまで、映画の半分を要します。それまで、漁船が被害に遭ったことが出てきたり、魚の動きが異常だったりと何かがおこるという無気味な雰囲気を盛り上げて行きますが、ゴジラが姿を現わすにしても、尻尾の一部とか全体像はなかなか姿を現わさないのです。それが恐怖感を煽っていく効果をあげていたわけです。ところがバーン=ジョーンズの作品では、海蛇がまるで標本のように、それと分かるように描かれている。これでは、神秘性とか恐ろしさといったものを感じられません。

もう一人の主要登場人物であるアンドロメダについても神話上の高貴な王女というよう、神秘化、理想化された姿ではなくて、実際の憧れの女性を裸にしてリアルに描いたヌード写真のように見えます。ペルセウスがコスプレなら、アンドロメダはグラビアのヌード写真のようなのです。それだけ人物が現実の人物に近くリアルに描かれていながら表情がないのも大きな特徴です。神話上の登場人物なら半分神の様なもので、人間を理想化された姿として卑近な表情を敢えて描かないことにより神々しさを醸し出す効果があらわれます。しかし、バーン=ジョーンズの作品では人物は具体的でリアルに描かれていて、表情が描き込まれていないと虚ろな感じを受けます。ペルセウスには怪物を前にした怒りとか必死さのような表情はなく、アンドロメダにも怪物を恐ろしがったり、ペルセウスの勝利を祈る表情もありません。 これらは思うに、表情をつけることでアンドロメダやペルセウスの顔の造形が崩れることを画家が嫌ったのではないかと思います。後に、ピュグマリオンという人形の女性に命を吹き込む神話や眠り姫というテーマを描きますが、これらは人形であったり眠っていたりと表情がない顔と言うことになります。生き生きとして表情というよりも顔の造作に画家は引かれていたのではないか、と思われるのです。それは、だから今でいうと雑誌のモデルのグラビアに近い印象です。その付属品として衣装とか装身具といった細部を細かく描くことはグラビアを引き立てることになります。逆に空間という全体像を提示して、そこに位置づけるとモデルは全体の一部になって後景に退くようなことになってしまいます。つまりは、この作品で言えば2人の美男美女、もっというとイケメンとアイドルを描きたがったではないか、彼らを引き立てるために神話の舞台装置が適していたのではないか、ただし神話が前面に出ると彼らが霞んでしまう。そのバランスを考えて、このような作品として出来上がったのではないか。ということを感じるのです。 |