2015年10月 Bunkamuraザ・ミュージアム

東京に住んでいると、美術館も多いし、どこかで何かしらの美術展が開催されています。美術館まわりが好きな人には、垂涎の環境ということになるでしょうか。もともとミーハーの私も、このところ、かなりの美術展に出かけて、ここに感想を書き記してきています。とはいっても、手当たり次第に、片端からというわけでもなく、私なりに、多々ある中から、それほど多くはない機会で見ることが可能な美術展を選んでいます。私は、このように美術展の感想を書き記してはいますが、視覚的な想像力に長けたという自覚はなくて、傾向として物語志向的なところが強いと、むしろ思っています。それゆえにでしょうか、絵画をみて、その視覚的風景を味わうというよりは、そこに展示されている作品の関係などから物語を想像して、全体的な感想をイメージするという見方をするといえます。そして、ここで感想を書き記す際に、そのイメージを各作品にフィードバックして追体験するする、ということになるでしょうか。何か、とても面倒で、手の込んだ手続を踏んでいるように見えるかもしれません。例えば、ある画家の回顧展を見に行ったとすれば、個々の作品のそれぞれについて鑑賞するというのもありでしょうが、私の場合には、その画家の作画の物語をじぶんなりに想像してみるのです。それは、必ずしも、伝記的なものとか、会場の展示の解説に沿ったものとはかぎらないのですが、まあ、作品を見て、私が勝手に妄想するのです。そして、そのイメージをベースに個々の作品の感想を、改めてここに書いていくというわけです。したがって、そういう見方に親しみ易い展覧会を選ぶことになります。例えば、ある画家の回顧展などは、そういう私の傾向にハマるものです(その画家が私の好みかどうか、ということも、また他方では選択の基準にはなりますが)。反対に、日展とか二科展といった公募展は一貫した物語ができないため、敬遠しがちです。また、この前に見たプラド美術館展のようなものも、テーマが明確に打ち出されたものでないと、好んで足を運ぶということもないです。さて、今回のウィーン美術史美術館所蔵「風景画の誕生」というのは、テーマが明確なので、比較的、私の傾向に合ったもの、というとすごく生意気に聞こえるかもしれませんが。私が、ここで書いている感想の最初に、その美術展の主催者のあいさつを引用するのは、そういう物語を、まず主催者が、このように皆さんに見ていただきたいと呈示しているのが主催者あいさつだからです。もちろん、私の見て紡いだ物語が、主催者があいさつで呈示しているものと一致することはありませんが。ここで読んでいただいている方々に、そういう違いをはっきりと、分かってもらうのは大事なことではないかと思うからです。

東京に住んでいると、美術館も多いし、どこかで何かしらの美術展が開催されています。美術館まわりが好きな人には、垂涎の環境ということになるでしょうか。もともとミーハーの私も、このところ、かなりの美術展に出かけて、ここに感想を書き記してきています。とはいっても、手当たり次第に、片端からというわけでもなく、私なりに、多々ある中から、それほど多くはない機会で見ることが可能な美術展を選んでいます。私は、このように美術展の感想を書き記してはいますが、視覚的な想像力に長けたという自覚はなくて、傾向として物語志向的なところが強いと、むしろ思っています。それゆえにでしょうか、絵画をみて、その視覚的風景を味わうというよりは、そこに展示されている作品の関係などから物語を想像して、全体的な感想をイメージするという見方をするといえます。そして、ここで感想を書き記す際に、そのイメージを各作品にフィードバックして追体験するする、ということになるでしょうか。何か、とても面倒で、手の込んだ手続を踏んでいるように見えるかもしれません。例えば、ある画家の回顧展を見に行ったとすれば、個々の作品のそれぞれについて鑑賞するというのもありでしょうが、私の場合には、その画家の作画の物語をじぶんなりに想像してみるのです。それは、必ずしも、伝記的なものとか、会場の展示の解説に沿ったものとはかぎらないのですが、まあ、作品を見て、私が勝手に妄想するのです。そして、そのイメージをベースに個々の作品の感想を、改めてここに書いていくというわけです。したがって、そういう見方に親しみ易い展覧会を選ぶことになります。例えば、ある画家の回顧展などは、そういう私の傾向にハマるものです(その画家が私の好みかどうか、ということも、また他方では選択の基準にはなりますが)。反対に、日展とか二科展といった公募展は一貫した物語ができないため、敬遠しがちです。また、この前に見たプラド美術館展のようなものも、テーマが明確に打ち出されたものでないと、好んで足を運ぶということもないです。さて、今回のウィーン美術史美術館所蔵「風景画の誕生」というのは、テーマが明確なので、比較的、私の傾向に合ったもの、というとすごく生意気に聞こえるかもしれませんが。私が、ここで書いている感想の最初に、その美術展の主催者のあいさつを引用するのは、そういう物語を、まず主催者が、このように皆さんに見ていただきたいと呈示しているのが主催者あいさつだからです。もちろん、私の見て紡いだ物語が、主催者があいさつで呈示しているものと一致することはありませんが。ここで読んでいただいている方々に、そういう違いをはっきりと、分かってもらうのは大事なことではないかと思うからです。

というわけで、展覧会のチラシにある、あいさつを引用します。“美術の歴史のなかで、いつ頃、どのような過程を経て「風景画」が誕生したのかを問うてみるのは、大変興味深いことである。幸い、わが国の美術愛好家にもなじみ深いウィーン美術史美術館には重要な風景画が所蔵されているので、厳選された約70点の作品を本展で展示することによって、私たちの抱いている興味に答える興味に答えることができる。よく知られているように、そのなかに人物を描くことのない純粋な「風景画」は、17世紀のオランダを中心とする文化圏で生みだされている。だがそれ以前にも、たとえば、イエス・キリストの降誕の場面の背景にそれを祝福する美しい風景が描き出されているし、聖母マリアが危機を避けてエジプトへと逃れる途上で、嬰児イエスを抱きつつひとときの休息をとる場面には、いかにも平穏な心休まる風景が描き出されている。また風景とは単なる空間の広がりのことではなく、人がそこに生きて過ごしている時間の流れでもあるとするならば、このような人が存在し生きている空間と時間の表現は、古代より生きている空間と時間の表現は、古代より描き続けられてきた一年12ヶ月の月暦図のなかに年中行事や風景とともに見られる。さらに画家たちは、心の中に想像される幻想の風景も描いた。ネーデルランドの画家ヒエロニムス・ボスの周辺で生み出された奇妙な「風景画」は私たちを大いに驚かせ楽しませてくれる。本展は、風景画の誕生というドラマをたどりながら、個性豊かなそれぞれの「風景画」の中を、まるで旅するかのようにご覧いただくことのできる展覧会である。”

ヨーロッパの中世のキリスト教社会では絵画の主題は専ら宗教で純然たる風景画というものはなく、それが近代化の世俗化の進行の中で生まれてきたのだけれど、どのような経緯で生まれてきたのかを、実際の絵画を見ながら追いかけようということでしょうか、若干の補足をしてしまったようですが。なお、この展覧会は、コンセプトが明確ですが、その展示内容については、本来的に風景画ではない宗教画の背景を見てもらわなければならないと、展示の意図が伝わらないとかいうようなことがあるのでしょうか、展示への説明がかなり多く見られました。これは、ある意味しようがないことでしょうが、私は、あえて無視して、自分で勝手に想像しながら見ていました。従って、これから個々の展示作品を見ていくときに、それらしい美術史的な考察のようなことをコメントすることがありますが、それは展示の説明にあったことではなくて、私の想像上のデッチ上げであることを事前にお断りしておきます。

第1章 風景画の誕生

第1節 聖書および神話を主題とした作品中に現われる風景

南ネーデルランドの画家の描いたとされる「東方三博士の礼拝」という16世紀初頭に描かれたとされるもの。イエスの誕生に東方から三人の博士が祝し、神の子を礼拝に来たという聖書のエピソードを描いたという宗教的な題材です。しかし、人々の姿は当時の16世紀の身分の高い人々の姿のようですし、聖母の後方にわずかに四角く囲われたように遠景が描かれていますが、中世から当時にかけての城郭や都市の姿にしか見えません。この遠景は、まるで芝居小屋の書き割りのような図式的なものに見えますが、その小さく一画に押し込められた遠景は、しかし、細かいところまで丁寧にくっきりと描かれています。作品全体の構成が、その遠景の四角い枠を消失点とした遠近法の構成がシンプルで、前方の聖母子とそり右側の二人の人物(東方の博士でしょうか)に焦点が当たり、その他の人物は、極端な遠近法のゆえかだんだん小さくなっていきます。その極端な構成ですが、しかし、それぞれが細部までキッチリ描きこまれて、その執拗などには感心させられます。ルネサンスの、いわゆる空気遠近法の遠くは霞んでいくという配慮は一顧だにされず、どこまでもくっきり描かれ、そこには限りなく清澄で、どこまでも透明で見透せてしまえる空気になっているかのようです。とくに、衣服の布地の質感や毛皮、あるいは飾りのレースなどにみられる精緻なほどの描き込みは、右上の丘の上の二人の人物にまで及び、それほど細部がリアルに細かく描かれているのに、全体としてみると、写実的ではなくなる逆転現象が起こって、わざとらしいような場面になっています。その意味で、観る者を飽きさせることのない、たいへん興味深い作品です。展示の最初がこのような興味深い作品で、この展覧会では、最初の第1節の展示が、わたしにとってはもっとも興味深い、充実したものに思えました。

南ネーデルランドの画家の描いたとされる「東方三博士の礼拝」という16世紀初頭に描かれたとされるもの。イエスの誕生に東方から三人の博士が祝し、神の子を礼拝に来たという聖書のエピソードを描いたという宗教的な題材です。しかし、人々の姿は当時の16世紀の身分の高い人々の姿のようですし、聖母の後方にわずかに四角く囲われたように遠景が描かれていますが、中世から当時にかけての城郭や都市の姿にしか見えません。この遠景は、まるで芝居小屋の書き割りのような図式的なものに見えますが、その小さく一画に押し込められた遠景は、しかし、細かいところまで丁寧にくっきりと描かれています。作品全体の構成が、その遠景の四角い枠を消失点とした遠近法の構成がシンプルで、前方の聖母子とそり右側の二人の人物(東方の博士でしょうか)に焦点が当たり、その他の人物は、極端な遠近法のゆえかだんだん小さくなっていきます。その極端な構成ですが、しかし、それぞれが細部までキッチリ描きこまれて、その執拗などには感心させられます。ルネサンスの、いわゆる空気遠近法の遠くは霞んでいくという配慮は一顧だにされず、どこまでもくっきり描かれ、そこには限りなく清澄で、どこまでも透明で見透せてしまえる空気になっているかのようです。とくに、衣服の布地の質感や毛皮、あるいは飾りのレースなどにみられる精緻なほどの描き込みは、右上の丘の上の二人の人物にまで及び、それほど細部がリアルに細かく描かれているのに、全体としてみると、写実的ではなくなる逆転現象が起こって、わざとらしいような場面になっています。その意味で、観る者を飽きさせることのない、たいへん興味深い作品です。展示の最初がこのような興味深い作品で、この展覧会では、最初の第1節の展示が、わたしにとってはもっとも興味深い、充実したものに思えました。

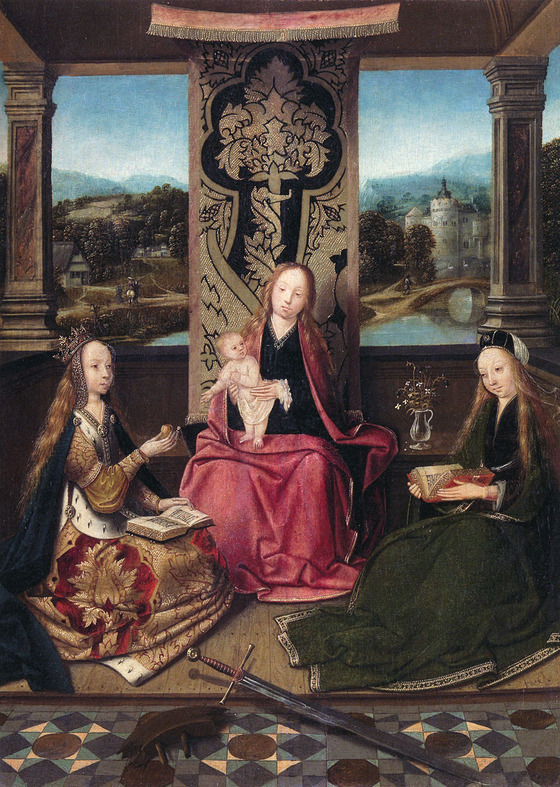

同じように16世紀の初頭、名前の知られていない画家、ホーホストラーテンの画家が描いたという「聖母子と聖カタリナと聖バルバラ」です。こちらは、赤ん坊のイエスを含めた4人の人物は平面的な図式のようで、人形のように生気がありません。しかし、そんなことは差し置いて、聖母子の背後に吊り下げられているタピスリー、中に金糸が織り込まれているのでしょうか、それが輝く様や縁の房の描き込み、そして、人物の着ている衣服の描き込みが、人物の顔などとは不釣合いなほどに力が入っているのがよく分かります。そしてまた、この展示のテーマである風景については、この画家は建築には布地を描く際ほどの力が入っていないようで、人物がいる内部の柱の描き方は、明らかに定規で線を引いたような図面に色付けしたようなもので、遠景の城もそんな感じです。

同じように16世紀の初頭、名前の知られていない画家、ホーホストラーテンの画家が描いたという「聖母子と聖カタリナと聖バルバラ」です。こちらは、赤ん坊のイエスを含めた4人の人物は平面的な図式のようで、人形のように生気がありません。しかし、そんなことは差し置いて、聖母子の背後に吊り下げられているタピスリー、中に金糸が織り込まれているのでしょうか、それが輝く様や縁の房の描き込み、そして、人物の着ている衣服の描き込みが、人物の顔などとは不釣合いなほどに力が入っているのがよく分かります。そしてまた、この展示のテーマである風景については、この画家は建築には布地を描く際ほどの力が入っていないようで、人物がいる内部の柱の描き方は、明らかに定規で線を引いたような図面に色付けしたようなもので、遠景の城もそんな感じです。

この2作品を観ていると、宗教的なテーマを一応掲げてはいるものの、それは単なるお題目として、画家は宗教的な題材さえ画面の中に誰の目にも分かるように入れておけばそれでよいとして、あとは別のところで自分のやりたいことを好き勝手に描いていた、と見えます。そこに画家は、作品全体のバランスが崩れてしまうことも恐れずに、自分のもっている技量を惜しみなく投入していったと見えます。例えば、衣服の布の質感の違いを描き分けるといったことは、画家の技量を発揮できるところとして、現代の私でも理解できるものです。そういう、ところから考えてみると、ここでは未だ遠景として画面の一部に控えめにありますが、画家が技量の発揮どころとか、そっちを描きたくなったという場合に、これらの2作品の細部のように、扱われる可能性が生まれていると捉えることは可能です。あとは、画家が風景を描きたくなるという動機がいつ発生するかです。