�Q�O�P�V�N�U���U���i�j�����X�e�[�V�����M�������[

�T���̏I��育��́A�����^�Ă̂悤�ȏ�����������B���Ă̏K���ł́A�U���Ɉߑւ��ƂȂ��āA��Ăɉĕ��ɒ��ւ���B�X�̕��i���A����ɂ��Ă�����Ɛl�X�̒��Ă�����̂���ς������̂������B����ŁA�ߑւ�������ƁA�~�J�̋�ʼn_�������Ȃ��āA�������Ȃ������̂������B�ŋ߂̓N�[���r�Y����ʉ��������߁A����ȕ��i�͌����Ȃ��Ȃ����B�T���̂͂��߂��甖���̐l�������B���܂�A�����I�ɊO���o���������Ƃ͎v��Ȃ��G�߂ɍ����|�����Ă����B�܂��A���傤�Ǎ����́A�e���p�قŏt����S�[���f���E�B�[�N�ɊJ�Â��Ă�����^�̊��W���I����āA�ċx�݂̏W�q���������W���n�܂�O�̋��Ԃ̎����ƂȂ��Ă���B�x�ق��Ă���Ƃ�������邵�A��ݓW�Ƃ����Ƃ��������B����ŁA�O�o�̗p���������āA���̂��łɊ�邱�Ƃ̂ł���W����F���Ă�����A���̂悭���������p�ق́A����ȏ������B���̓W������A��������������Ďn�܂������߁A�I����Ă��Ȃ������A�Ƃ����Ƃ���B�����炭�A�����ł��Ȃ���A���̓W��������邱�Ƃ��ł���̂ɁA�������D�悵�Č��ɍs�����Ƃ����W����ł͂Ȃ��Ǝv�����B�����ȂƂ���B�����X�e�[�V������M�������[�Ƃ�����ʂ̕ւ̂悢�Ƃ���ł���Ă����A�Ƃ����̂����R�̈���낤�B����͏I��肪�߂Â��Ă������A�����̗[���T���߂��Ƃ��������̂䂦���A�L���ȉ�Ƃł͂Ȃ����炩�A���͍��ݍ������Ƃ��Ȃ��A�ՎU�ł��Ȃ��������A�Â��ŗ������������͋C�ŁA�����b�N�X�����A�����W��������Ǝv���B

�T���̏I��育��́A�����^�Ă̂悤�ȏ�����������B���Ă̏K���ł́A�U���Ɉߑւ��ƂȂ��āA��Ăɉĕ��ɒ��ւ���B�X�̕��i���A����ɂ��Ă�����Ɛl�X�̒��Ă�����̂���ς������̂������B����ŁA�ߑւ�������ƁA�~�J�̋�ʼn_�������Ȃ��āA�������Ȃ������̂������B�ŋ߂̓N�[���r�Y����ʉ��������߁A����ȕ��i�͌����Ȃ��Ȃ����B�T���̂͂��߂��甖���̐l�������B���܂�A�����I�ɊO���o���������Ƃ͎v��Ȃ��G�߂ɍ����|�����Ă����B�܂��A���傤�Ǎ����́A�e���p�قŏt����S�[���f���E�B�[�N�ɊJ�Â��Ă�����^�̊��W���I����āA�ċx�݂̏W�q���������W���n�܂�O�̋��Ԃ̎����ƂȂ��Ă���B�x�ق��Ă���Ƃ�������邵�A��ݓW�Ƃ����Ƃ��������B����ŁA�O�o�̗p���������āA���̂��łɊ�邱�Ƃ̂ł���W����F���Ă�����A���̂悭���������p�ق́A����ȏ������B���̓W������A��������������Ďn�܂������߁A�I����Ă��Ȃ������A�Ƃ����Ƃ���B�����炭�A�����ł��Ȃ���A���̓W��������邱�Ƃ��ł���̂ɁA�������D�悵�Č��ɍs�����Ƃ����W����ł͂Ȃ��Ǝv�����B�����ȂƂ���B�����X�e�[�V������M�������[�Ƃ�����ʂ̕ւ̂悢�Ƃ���ł���Ă����A�Ƃ����̂����R�̈���낤�B����͏I��肪�߂Â��Ă������A�����̗[���T���߂��Ƃ��������̂䂦���A�L���ȉ�Ƃł͂Ȃ����炩�A���͍��ݍ������Ƃ��Ȃ��A�ՎU�ł��Ȃ��������A�Â��ŗ������������͋C�ŁA�����b�N�X�����A�����W��������Ǝv���B

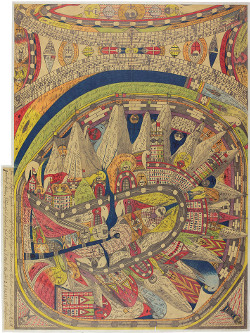

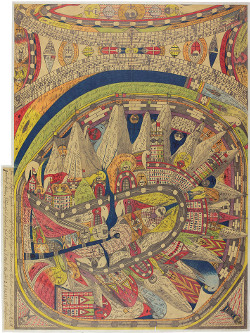

�A�h���t�E���F���t���Ƃ�����Ƃ��A���͂悭�m��Ȃ��āA�܂��A���̓W����ɂ��Ă̂��Ƃ��A�ȒP�Ƀp���t���b�g�ɏЉ����̂ň��p���܂��B�g�A�E�g�T�C�_�[�E�A�[�g�^�A�[���E�u�����b�g�̌|�p�ƂƂ��Đ��E�I�ɍ����]������Ȃ�����A���{�ł͂قƂ�ǒm���Ă��Ȃ��A�h���t�E���F���t���i�P�W�U�S�`�P�X�R�O�j�́A���{�ɂ����鏉�߂Ă̑�K�͂ȌW�ł��B�X�C�X�̃x�����x�O�ɐ��܂�A�ǓƂŔߎS�ȗc�����𑗂������F���t�����G��`���n�߂��̂́A�߂�Ƃ��A���_�ȕa�@�Ɏ��e����Đ��N��̂R�T�̎��B�Ȍ�A�a���ň�S�s���ɕ`�������A���U�ɕ`������i�͂Q�T,�O�O�O�y�[�W�B�]�����c�����A�G�ƕ����Ɖ����Ŗ��ߐs�����ꂽ��i�͂ǂ���A�����̌|�p����p����̉e�����邱�ƂȂ����ݏo���ꂽ���ɗނ����Ȃ��\���͂ƁA��z�V�O�ȕ��ꐫ�A�����ĉ��y�ւ̏�M�ɂ��ӂ�Ă��܂��B�����̕s�K�Ȑ��������𖣘f�I�Ȗ`���L�ɏ��������A���z�̉�����z���Đ��E������������݁A���y�ēƂ��č�Ȃɖv���������F���t���B�ނ��`�����̂͋�z�̐��E�̏o�����ł͂Ȃ��A���ׂĐ^���Ƌ^��Ȃ�����̎p�𓊉e�������̂ł����B���F���t���̏�������ӔN�܂ł̂V�S�_�����I�����{�W�́A�A�[���E�u�����b�g�̌��������ǂ�Җ]�̋@��ł��B�k���ɂ��đs��A�G�L�Z���g���b�N�ɂ��ăt�@���^�X�e�B�b�N�ȑn���̖͂ڂŊm���߂ĉ������B�h���̏Љ�̍ŏ��ŃA�E�g�T�C�_�[�E�A�[�g�^�A�[���E�u�����b�g�ƌ����Ă��܂����A���̗����ł́A���K�̔��p������Ă��Ȃ��l�̃A�[�g�A�Ƃ��ɉ��炩�̏�Q�ɂ���Ď邱�Ƃ��ł��Ȃ������l���`���n�߂��Ƃ��A�����������C���[�W�ł��B�����A��i�����鑤�Ƃ��ẮA�ʔ���������̂ł����āA���p����Ȃ�Đl�ɖʔ��������邽�߂ɂǂ���������̂�����������̂ƁA���͎v���Ă���̂Łi�����̃A�J�f�~�Y���͂��ꂾ���ł͂Ȃ��̂��낤����ǁj�A����������ۂ��́A�Ƃ��ɊW�Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B�ނ���A���̋���������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ���X�ɋ�������悤�ȂƂ��낪�������āA���́A���̂��Ƃ��ӎU�L���v���Ă��܂����B���K�̔��p����Ƃ����i����ł��Ȃ��̂ŁA�^�j��̃C���p�N�g�Ƃ��A�����܂ł��Ă��`�������Ƃ�����M�Ƃ��A�����������̂����҂��Ă̂��ƂȂł��傤���B�܂��A���̃��F���t����A���邢�͘b��ɂȂ����w�����[��_�[�K�[�Ȃ����_��Q��������l�̃P�[�X�������̂ŁA����҂Ƃ͈Ⴄ�A�����ُ̈킳�Ƃ��A���̗��Ԃ��ŏ�Q�҂ɑ��镟�����_�Ƃ�����̂悤�Ȃ��̂��X�p�C�X�ɂ��āA������E���ɂ��Ă���Ƃ��낪���������ꂽ�肷��Ƃ��낪����Ǝv���܂��B��̏Љ�ɂ��A���������e�C�X�g���������܂��B�ǂ����Ă��A�F�ዾ�Ō��Ă��܂��̂ŁA�d���̂Ȃ����ƂȂ̂ł��傤���A�܂��A�t�ɁA��X�ɂ��������X�g�[���[�����ۂ���̂��A���Ǔ������ƂɂȂ�Ǝv���܂��B����ȁA�߂�ǂ��������Ƃ͌��Ȃ̂ŁA���̎�̓W����́A�����Ă��܂����B�������A���̓W����́A�ʔ��������ł��B

�W���͎��̂悤�ȏ͗��ĂŁA���F���t���͒���ȏ������������āA�G�͂��̈ꕔ�������悤�ł����A���́A�G�����ɗ����̂ŁA����ȊO�̕���Ƃ��A�ނ���Ȃ����������ł����A����ɂ͋������Ȃ��āA�G�̕������������o���Ă݂܂����B�W���̏͗��ẮA������������Ƃ��A�G���ꏏ�ɑ����I�ȍ�i�Ƃ��āA�敪���Ă��܂��B�������A�G�̕��������ł́A�����p�^�[�������X�ɌJ��Ԃ���邾���Ȃ̂ŏ͗��Ăĕ�����͈̂Ӗ����Ȃ��Ǝv���܂��B

��P�́@������i

��Q�́@�h�肩��������܂�

��R�́@�n���Ƒ㐔�̃m�[�g

��S�́@�̂ƕ��Ȃ̏�

��T�́@�����s�i��

��U�́@�u���[�g�E�N���X�g

��P�́@������i

���ʁA��Ƃ̌W�Ƃ���ړW�Ƃ����̂́A�ŏ��͏����̃X�P�b�`�Ƃ��N�X���Ƃ������悤�ȁA��{�ƂȂ���̂���ɂ���X�^�C���̖͕킩��n�܂��āA����Ǝ��̂��̂ɂȂ��Ă����ߒ������邱�Ƃ������̂ł����A���̓W����́A�����Ȃ�Ƒn�I�ȃX�^�C���̍�i����n�܂��āA���̃e���V�����������Ƃ������̂ł����B����́A�������Ɍ^�j��̃C���p�N�g������܂����B��i�́A�V������̗p���A�܂�唻�ň����U�����A�������łȂ��A�̂̃��������̂悤�ȃp���v�̑@�ۂ̐F���c���Ă���悤�Ȏ��ɁA���M�ŁA�Ƃ��ɐF���M���g���邱�Ƃ�����܂����A�����炭�ނ����������Y������a�@�ł́A���Ɖ��M���炢���������Ă��炦�Ȃ������̂ł��傤���A���m�N���̉�ʂ��قƂ�ǂł����B

���ʁA��Ƃ̌W�Ƃ���ړW�Ƃ����̂́A�ŏ��͏����̃X�P�b�`�Ƃ��N�X���Ƃ������悤�ȁA��{�ƂȂ���̂���ɂ���X�^�C���̖͕킩��n�܂��āA����Ǝ��̂��̂ɂȂ��Ă����ߒ������邱�Ƃ������̂ł����A���̓W����́A�����Ȃ�Ƒn�I�ȃX�^�C���̍�i����n�܂��āA���̃e���V�����������Ƃ������̂ł����B����́A�������Ɍ^�j��̃C���p�N�g������܂����B��i�́A�V������̗p���A�܂�唻�ň����U�����A�������łȂ��A�̂̃��������̂悤�ȃp���v�̑@�ۂ̐F���c���Ă���悤�Ȏ��ɁA���M�ŁA�Ƃ��ɐF���M���g���邱�Ƃ�����܂����A�����炭�ނ����������Y������a�@�ł́A���Ɖ��M���炢���������Ă��炦�Ȃ������̂ł��傤���A���m�N���̉�ʂ��قƂ�ǂł����B

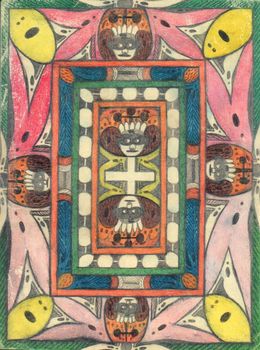

�u�j���[�����[�N�̃z�e���E�E�B���U�[�v�Ƃ���������i�̂Ȃ��ɂ�������i�ł��B�����炭�A���̍�i�ɂ��Č��A���F���t���̍�i�ɂ��Č�邱�Ƃ��ł��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����قǁA�����p�^�[���ŁA��������i�͕ϑJ���Ă����܂����A�傫���ω����邱�ƂȂ��A���̃p�^�[���ň�т��Ă��܂��B�܂��A���̍�i��������ۂ͋�Ԃߐs�����悤�ɕ`����Ă���A���̕��ʂł��B�������A������Ƃ����āA���̕��������ʂ��A��ʂ̘g�����z����悤�ɓˏo���āA��ʂ������N��Ԃ̂悤�ɂȂ��Ă͂��Ȃ��āA�\�ʓI�ɂ͐Â��ɗ��������Ă���̂ł��B���ꂪ�A���F���t���̍ő�̓����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�ނ̍�i�ł́A��Ԃ߂�Ƃ����Ă��A�P�ɗ]����h��Ԃ��Ƃ��������Ƃł͂Ȃ��A���X�܂łĂ��˂��ɍׂ��������̂����`�����܂�Ă���Ƃ������Ƃł��B����́A�����ϔO�ŏՓ��I�ɕ`�����Ƃ������Ƃ̑ɂɁA���̍�i������Ƃ������Ƃł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����炭�A���F���t���͗�ÂɌX�̍ו��J�ɍ��C�悭�`�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����́A��ʂ̂ǂ̕����ł������悤�ɁA�W�����Ē��J�ɕ`����Ă��邩��ł��B�����āA���F���t���͋�Ԃ̍\���͂Ƃ��f�U�C���ŗD��Ă���_�ɑ傫�ȓ���������Ǝv���܂��B���̍�i�ł́A�S�̂Ƃ��ăV�����g���[�̕��l�̂悤�ȑS�̃f�U�C���\���ŁA�����ɒ��ۂ̃p�^�[����L�����N�^�[�̂悤�Ȍ`�Ԃ̍\���v�f���A�o���G�C�V�����������Ȃ���A�݂�ׂ��ꏊ�ɂ����܂�悤�ɕ`����Ă��܂��B���̍\���v�f�́u���F���t���̌`�Ԍ�b�v�Ƃ��ăp�l���Ő�������Ă��āA���Ƀv�����g����ēW���ꗗ�\�ƂƂ��ɔz�z����Ă��܂����B�܂��A���M�ŕ`����Ă���̂ł����A���̉��M�̐��������Ă��邵�A���M�ł̓h������A�ƂĂ���������Ă���̂ł��B������A�S�̂Ƃ��Ċ����x�̍����Ƃ������Ƃ�����ۂ����������܂����B

�u�j���[�����[�N�̃z�e���E�E�B���U�[�v�Ƃ���������i�̂Ȃ��ɂ�������i�ł��B�����炭�A���̍�i�ɂ��Č��A���F���t���̍�i�ɂ��Č�邱�Ƃ��ł��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����قǁA�����p�^�[���ŁA��������i�͕ϑJ���Ă����܂����A�傫���ω����邱�ƂȂ��A���̃p�^�[���ň�т��Ă��܂��B�܂��A���̍�i��������ۂ͋�Ԃߐs�����悤�ɕ`����Ă���A���̕��ʂł��B�������A������Ƃ����āA���̕��������ʂ��A��ʂ̘g�����z����悤�ɓˏo���āA��ʂ������N��Ԃ̂悤�ɂȂ��Ă͂��Ȃ��āA�\�ʓI�ɂ͐Â��ɗ��������Ă���̂ł��B���ꂪ�A���F���t���̍ő�̓����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�ނ̍�i�ł́A��Ԃ߂�Ƃ����Ă��A�P�ɗ]����h��Ԃ��Ƃ��������Ƃł͂Ȃ��A���X�܂łĂ��˂��ɍׂ��������̂����`�����܂�Ă���Ƃ������Ƃł��B����́A�����ϔO�ŏՓ��I�ɕ`�����Ƃ������Ƃ̑ɂɁA���̍�i������Ƃ������Ƃł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����炭�A���F���t���͗�ÂɌX�̍ו��J�ɍ��C�悭�`�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����́A��ʂ̂ǂ̕����ł������悤�ɁA�W�����Ē��J�ɕ`����Ă��邩��ł��B�����āA���F���t���͋�Ԃ̍\���͂Ƃ��f�U�C���ŗD��Ă���_�ɑ傫�ȓ���������Ǝv���܂��B���̍�i�ł́A�S�̂Ƃ��ăV�����g���[�̕��l�̂悤�ȑS�̃f�U�C���\���ŁA�����ɒ��ۂ̃p�^�[����L�����N�^�[�̂悤�Ȍ`�Ԃ̍\���v�f���A�o���G�C�V�����������Ȃ���A�݂�ׂ��ꏊ�ɂ����܂�悤�ɕ`����Ă��܂��B���̍\���v�f�́u���F���t���̌`�Ԍ�b�v�Ƃ��ăp�l���Ő�������Ă��āA���Ƀv�����g����ēW���ꗗ�\�ƂƂ��ɔz�z����Ă��܂����B�܂��A���M�ŕ`����Ă���̂ł����A���̉��M�̐��������Ă��邵�A���M�ł̓h������A�ƂĂ���������Ă���̂ł��B������A�S�̂Ƃ��Ċ����x�̍����Ƃ������Ƃ�����ۂ����������܂����B

��Q�́@�h�肩��������܂�

���F���t�������������ꂪ�u�h�肩��������܂Łv�Ƃ������̂ŁA�����ŕ`����Ă�����i���W������Ă��܂��B�������A��ʂɕ���̕����Ƃ��ĕ`���ꂽ�G��Ƃ����̂́A���̕���̏�ʂ��Č�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����œW������Ă����i�ɂ́A���̂悤�ȏ�ʂ�`�������̂͂���܂���B����A������������A���Ă��鎄�����̂悤�Ɍ��Ă��Ȃ�����Ȃ̂��B���F���t���͕���̏�ʂƂ��ĕ`�����̂��A������܂���B

���F���t�������������ꂪ�u�h�肩��������܂Łv�Ƃ������̂ŁA�����ŕ`����Ă�����i���W������Ă��܂��B�������A��ʂɕ���̕����Ƃ��ĕ`���ꂽ�G��Ƃ����̂́A���̕���̏�ʂ��Č�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����œW������Ă����i�ɂ́A���̂悤�ȏ�ʂ�`�������̂͂���܂���B����A������������A���Ă��鎄�����̂悤�Ɍ��Ă��Ȃ�����Ȃ̂��B���F���t���͕���̏�ʂƂ��ĕ`�����̂��A������܂���B

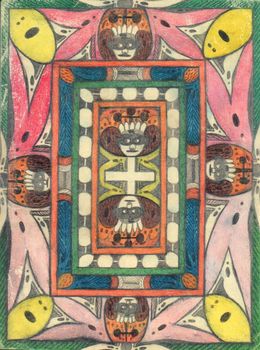

�u�l�Q���n���i���l�̋����j�v�Ƃ�����i�ł��B�������ɁA�u�j���[�����[�N�̃z�e���E�E�B���U�[�v�����l�̑g�����̂悤�������̂ɔ�ׂ�ƁA��ʂ̉������͉~����Ɍ������R�̂悤�Ȍ`�Ԃ�����������悤�ɂȂ��Ă��܂��B�������A����́A����̈ꕔ������āA���̒��ŋN�����Ă��邱�Ƃ��A���̕���̓o��l�����A���邢�͂��̐l����̒��ŋ߂��Ō��Ă���l�Ԃ̎��_�Ŏʂ��Ă�����̂ɂ͌����܂���B���ꂩ�狗���������āA���ՓI�Ɍ��n���āA����̉F���S�̂�`���Ă���̂��B���邢�́A���̍�i�̂��������ɓ��ɏ\�����̂����炪�`����Ă��܂����A�܂�ł����̐_�w�̎咣����悤�Ȑ_���Ս݂���悤�Ȃ��ŁA������Ƃ���ɁA���̊炪���āA���̊炪������Ƃ��납��A��������̂����āA�������ʂɎʂ��������Ƃł������悤�Ȋ��������܂��B����A�`���Ă��郔�F���t���́A����ł��������E�ł����������łȂ��A���������ɍs���Ă��܂��āA�������炱��������`���Ă���悤�Ȋ����ł��B���ꂪ�A�F���M�ɂ���čʐF����Ă���ƁA�G�̋�ƈ���Č��F�Ɍ��肳��āA�F����������A�O���f�[�V�������{�����Ƃ��قƂ�ǂȂ��̂ŁA�ψ�ɓh���Ă���ƁA�ɍʐF�ɓh�蕪������悤�ł��B�������A�F���M�̐F�́A�G�̋�̂悤�ȑN�₩�����Ȃ��āA�ʐF���ꂽ�ɍʐF�͂����悤�ȁA�F���悤�Ȏd�グ�ɂȂ��Ă��܂��B���̂悤�ȐF�ʂ̊��������ŁA���l�����ꂽ�F���̂悤�ȉ�ʂ́A�����̙�䶗��Ɏ������̂Ɍ����Ă��܂��B�u�f���}�[�N�̓��@�O���[�������h�̓쁁�[�v�Ƃ�����i�ł́A�R�̌`�������F���A�܂�Ő{��R�̂��������Ȃ�������䶗��̂悤�ł��B�܂��u�X�́��n���k�����l�D���偁�s�s�v�Ƃ�����i�ł́A�����炭���ォ�璹�ՓI�Ɍ����낵�āA��ȉ~�ɕ��l�����āA�S�̂�`���Ă��܂����A�܂�őّ��E��䶗��̂悤�ł��B

�u�l�Q���n���i���l�̋����j�v�Ƃ�����i�ł��B�������ɁA�u�j���[�����[�N�̃z�e���E�E�B���U�[�v�����l�̑g�����̂悤�������̂ɔ�ׂ�ƁA��ʂ̉������͉~����Ɍ������R�̂悤�Ȍ`�Ԃ�����������悤�ɂȂ��Ă��܂��B�������A����́A����̈ꕔ������āA���̒��ŋN�����Ă��邱�Ƃ��A���̕���̓o��l�����A���邢�͂��̐l����̒��ŋ߂��Ō��Ă���l�Ԃ̎��_�Ŏʂ��Ă�����̂ɂ͌����܂���B���ꂩ�狗���������āA���ՓI�Ɍ��n���āA����̉F���S�̂�`���Ă���̂��B���邢�́A���̍�i�̂��������ɓ��ɏ\�����̂����炪�`����Ă��܂����A�܂�ł����̐_�w�̎咣����悤�Ȑ_���Ս݂���悤�Ȃ��ŁA������Ƃ���ɁA���̊炪���āA���̊炪������Ƃ��납��A��������̂����āA�������ʂɎʂ��������Ƃł������悤�Ȋ��������܂��B����A�`���Ă��郔�F���t���́A����ł��������E�ł����������łȂ��A���������ɍs���Ă��܂��āA�������炱��������`���Ă���悤�Ȋ����ł��B���ꂪ�A�F���M�ɂ���čʐF����Ă���ƁA�G�̋�ƈ���Č��F�Ɍ��肳��āA�F����������A�O���f�[�V�������{�����Ƃ��قƂ�ǂȂ��̂ŁA�ψ�ɓh���Ă���ƁA�ɍʐF�ɓh�蕪������悤�ł��B�������A�F���M�̐F�́A�G�̋�̂悤�ȑN�₩�����Ȃ��āA�ʐF���ꂽ�ɍʐF�͂����悤�ȁA�F���悤�Ȏd�グ�ɂȂ��Ă��܂��B���̂悤�ȐF�ʂ̊��������ŁA���l�����ꂽ�F���̂悤�ȉ�ʂ́A�����̙�䶗��Ɏ������̂Ɍ����Ă��܂��B�u�f���}�[�N�̓��@�O���[�������h�̓쁁�[�v�Ƃ�����i�ł́A�R�̌`�������F���A�܂�Ő{��R�̂��������Ȃ�������䶗��̂悤�ł��B�܂��u�X�́��n���k�����l�D���偁�s�s�v�Ƃ�����i�ł́A�����炭���ォ�璹�ՓI�Ɍ����낵�āA��ȉ~�ɕ��l�����āA�S�̂�`���Ă��܂����A�܂�őّ��E��䶗��̂悤�ł��B

���ۂ̂Ƃ���A���̂悤�ȕ��G�ɍ\�����ꂽ���̂��A���F���t���́A�ǂ̂悤�ɂ��Đ��삵���̂ł��傤���B�V���p�������̂܂g���Ă���̂ŁA��ʂ̑傫���Ƃ��ẮA�V�����L�����傫���ŁA���M�ŕ`���Ă����ɂ́A�������Ƃ͂����Ȃ��傫���ł��B�����ɁA��䶗��̂悤�ȕ��G�Ȃ��̂�`���Ă����킯�ł�����A�S�̂����̂悤�ɕ`���Ƃ����C���[�W���ł܂��āA����ʼn�ʑS�̂�v����Ƃ����̂��A���ʁA�z���ł��܂��B�������A�����ł���A�������̃X�P�b�`�Ƃ��A���������Ƃ����������̂��c����Ă��Ă������͂��ł��B�����łȂ���A��G�c�ɉ��������{���āA���x���C�������Ȃ���A�`���i�߂Ă����Ƃ����������ł��傤���B�Ƃ��낪�A���ۂ̍�i�ɂ͏����S�����������`�Ղ��S�������Ȃ��̂ł��B�����S�����g���A���̕\�ʂ����ꂽ�Ղ��c��܂����A������Ȃ����M�̂��Ƃ��c���Ă���͂��ł��B���̂悤�ȍ��Ղ��܂�����������Ȃ��̂ł��B������A���F���t���͉����������Ȃ��ŁA�C����`�����������邱�ƂȂ��A�Ԃ����{�Ԃň�C�萬�ɕ`���Ă������Ƃ����v���Ȃ��̂ł��B���ۂ̍�i�ɂ����ĉ��M�ň�����Ă�������݂Ă��A�����Ȃ�������Ă���悤�Ȃ̂ł��B���G���Ȃ������悤�Ȓ��r���[���͂Ȃ��āA�����������āA�������A���̐����͈�肵�Ă���̂ł��B���F���t���͊m�M�������Đ��������Ă���悤�ɂ��������Ȃ��A����Ȑ��ł��B�W�X�Ƃ��āA����ł��Ȃ��A���Ƃ����ēr���Ŏ~�܂邱�Ƃ��Ȃ��B�Ԃ�邱�ƂȂ��A�^�������ɐL�тĂ��āA�͂����ŁA�r���ő������ς�邱�Ƃ��Ȃ��B��K�ɂ��ĂĈ������悤�ȋ@�B�I�ȂƂ���͂Ȃ��āA�����炭���ׂăt���[�n���h�Ȃ̂ł��傤���@�B�I�ȂƂ���͑S������܂���B�܂�A���������Ă���̂ł��B���̐������Ă��邾���ł��A���̐l���`���Ƃ������Ƃɂ��č����Z�ʂ������Ă��邱�Ƃ�������܂��B�����āA������������A���̕��G�ȍ\�����ꔭ�����ŕ`���Ă��܂����̂ł���A����́A���̓_�����ł��V�˂������ƌ����Ă������̂�������܂���B����قǁA�����ƕ\���Ƃ��ďo���オ���Ă���Ǝv���܂��B

���ۂ̂Ƃ���A���̂悤�ȕ��G�ɍ\�����ꂽ���̂��A���F���t���́A�ǂ̂悤�ɂ��Đ��삵���̂ł��傤���B�V���p�������̂܂g���Ă���̂ŁA��ʂ̑傫���Ƃ��ẮA�V�����L�����傫���ŁA���M�ŕ`���Ă����ɂ́A�������Ƃ͂����Ȃ��傫���ł��B�����ɁA��䶗��̂悤�ȕ��G�Ȃ��̂�`���Ă����킯�ł�����A�S�̂����̂悤�ɕ`���Ƃ����C���[�W���ł܂��āA����ʼn�ʑS�̂�v����Ƃ����̂��A���ʁA�z���ł��܂��B�������A�����ł���A�������̃X�P�b�`�Ƃ��A���������Ƃ����������̂��c����Ă��Ă������͂��ł��B�����łȂ���A��G�c�ɉ��������{���āA���x���C�������Ȃ���A�`���i�߂Ă����Ƃ����������ł��傤���B�Ƃ��낪�A���ۂ̍�i�ɂ͏����S�����������`�Ղ��S�������Ȃ��̂ł��B�����S�����g���A���̕\�ʂ����ꂽ�Ղ��c��܂����A������Ȃ����M�̂��Ƃ��c���Ă���͂��ł��B���̂悤�ȍ��Ղ��܂�����������Ȃ��̂ł��B������A���F���t���͉����������Ȃ��ŁA�C����`�����������邱�ƂȂ��A�Ԃ����{�Ԃň�C�萬�ɕ`���Ă������Ƃ����v���Ȃ��̂ł��B���ۂ̍�i�ɂ����ĉ��M�ň�����Ă�������݂Ă��A�����Ȃ�������Ă���悤�Ȃ̂ł��B���G���Ȃ������悤�Ȓ��r���[���͂Ȃ��āA�����������āA�������A���̐����͈�肵�Ă���̂ł��B���F���t���͊m�M�������Đ��������Ă���悤�ɂ��������Ȃ��A����Ȑ��ł��B�W�X�Ƃ��āA����ł��Ȃ��A���Ƃ����ēr���Ŏ~�܂邱�Ƃ��Ȃ��B�Ԃ�邱�ƂȂ��A�^�������ɐL�тĂ��āA�͂����ŁA�r���ő������ς�邱�Ƃ��Ȃ��B��K�ɂ��ĂĈ������悤�ȋ@�B�I�ȂƂ���͂Ȃ��āA�����炭���ׂăt���[�n���h�Ȃ̂ł��傤���@�B�I�ȂƂ���͑S������܂���B�܂�A���������Ă���̂ł��B���̐������Ă��邾���ł��A���̐l���`���Ƃ������Ƃɂ��č����Z�ʂ������Ă��邱�Ƃ�������܂��B�����āA������������A���̕��G�ȍ\�����ꔭ�����ŕ`���Ă��܂����̂ł���A����́A���̓_�����ł��V�˂������ƌ����Ă������̂�������܂���B����قǁA�����ƕ\���Ƃ��ďo���オ���Ă���Ǝv���܂��B

��R�́@�n���Ƒ㐔�̃m�[�g

��i�͊G��������Ȃ��āA������������������Ă��܂��B���̑O�ɍ�i�ł����^�����O���������ꂽ�������\���v�f�Ƃ��Ă���܂������A�����ł͊G�̕����ł͂Ȃ��āA���i�ɂȂ�قlj�ʂɂт�����Ə�����Ă��܂��B���ꂾ���łȂ��A�����Ƃ��w�p�^�[���Ƃ����Ȃ����̂��������藐���悤�ɉ�ʂɈ���悤�ɂȂ��Ă��܂��B

��i�͊G��������Ȃ��āA������������������Ă��܂��B���̑O�ɍ�i�ł����^�����O���������ꂽ�������\���v�f�Ƃ��Ă���܂������A�����ł͊G�̕����ł͂Ȃ��āA���i�ɂȂ�قlj�ʂɂт�����Ə�����Ă��܂��B���ꂾ���łȂ��A�����Ƃ��w�p�^�[���Ƃ����Ȃ����̂��������藐���悤�ɉ�ʂɈ���悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�u����ڂ̑傫�Ȗ{���s�i�ȁv�Ƃ�����i�ł́A�F���M�͗p����ꂸ�����ł����A�����Ɛ����̂O���傫����ʂɃt�B�[�`���[����āA��ʑS�̂Ƀ��Y��������Ă��܂��B���ꂪ�A��ʍ\���̍��i������Ă��܂��B

�u�������h�肩���D�c�ɂ́��x�@���D���A�h���t�U��.,

1866�N,

�s�K�ȍЁ���v�ł́A�����̒����`�̉�ʂ̌`�Ԃɓ��Ă͂߂���悤�ɁA�܂�Ŋy���̂悤�ȕ��l���A�y��������Ƃ����킯�ł͂���܂��A���y�I�ȉ�ʂ̃��Y�������o���悤�ȍ\��������Ă��܂��B�����Ȃ��Ă���ƁA�������A�ΏۂƂȂ鎖�����ʂ��Ƃ������Ƃ��`���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��āA�����������ƂƐ藣���ꂽ�������ŕ\���Ƃ������Ƃ��s���Ă���B�����ɁA���̐l�̃��j�[�N�ȂƂ��낪����Ǝv���܂��B������A���p������Ȃ������Ƃ��A�Ս��Ȋ��ɂ����Ƃ��A���_��Q�Ƃ��������悤�ȃX�g�[���[�Ă͂߂āA����Ȃ��̂�����Ƃ��đ�������̂��A��i���̂����j�[�N�Ȃ̂ŁA���̍�i�Ō��Ă������͌���l�̎u���ɂ����̂ł��傤���A���������X�g�[���[�Ɏ��ʂ����āA�[�����ďI���Ƃ����Ƃ������̂ɍ�i�������߂Ă��܂��̂́A���������Ȃ��C�����܂��B

�u�������h�肩���D�c�ɂ́��x�@���D���A�h���t�U��.,

1866�N,

�s�K�ȍЁ���v�ł́A�����̒����`�̉�ʂ̌`�Ԃɓ��Ă͂߂���悤�ɁA�܂�Ŋy���̂悤�ȕ��l���A�y��������Ƃ����킯�ł͂���܂��A���y�I�ȉ�ʂ̃��Y�������o���悤�ȍ\��������Ă��܂��B�����Ȃ��Ă���ƁA�������A�ΏۂƂȂ鎖�����ʂ��Ƃ������Ƃ��`���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��āA�����������ƂƐ藣���ꂽ�������ŕ\���Ƃ������Ƃ��s���Ă���B�����ɁA���̐l�̃��j�[�N�ȂƂ��낪����Ǝv���܂��B������A���p������Ȃ������Ƃ��A�Ս��Ȋ��ɂ����Ƃ��A���_��Q�Ƃ��������悤�ȃX�g�[���[�Ă͂߂āA����Ȃ��̂�����Ƃ��đ�������̂��A��i���̂����j�[�N�Ȃ̂ŁA���̍�i�Ō��Ă������͌���l�̎u���ɂ����̂ł��傤���A���������X�g�[���[�Ɏ��ʂ����āA�[�����ďI���Ƃ����Ƃ������̂ɍ�i�������߂Ă��܂��̂́A���������Ȃ��C�����܂��B

���̍D�݂ł����ƁA�����܂ł��W���̊j�S���ŁA���̌�̓R���[�W�������������A��ʂ����Ȃ�Ă����悤�Ɍ����܂����A���̔��ʁA����܂ŏq�ׂĂ����悤�ȓ���������Ă����܂��B�����Č����Ă��܂��A�蔲���̃e�N�j�b�N���o�����A�Ƃ����Ȃ�������܂���B�����������Ƃ������āA���������A�����ŁA�����k�ꂽ���Ƃ����������Ă��������Ǝv���܂��B�ׂ������Ƃ�������܂��A�������̓_���A�����Ȃ��A�g�����_���ɋC�������_�Ƃ��Ă����Ă��������Ǝv���܂��B�܂��A���F���t���̉��M�ň����ꂽ���ɂ��Ăł��B�ނ̉��M�̐��ɂ��́A���x���ӂ�܂������A��̓I�ȓ_�ŁA�����k��Ă���_������̂ŁA�lj��̈Ӗ������ŏ����q�ׂ����Ǝv���܂��B����܂Ō��Ă����悤�ɁA�ނ̍�i�͈ꕔ�̌����Ȃ��قǂɂ�������ƕ`�����܂�Ă��܂����A�����͂��ׂĉ��M�ɂ����`�ł��B�F���M�ōʐF����Ă���ꍇ�ł��A���G�̂悤�ɉ��G�ň����ꂽ���̏�ɊG�̋���d�˂āA���������Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��i�`�ʂ���Ώۂ̌����ɂ͐��Ƃ������̂����̂Ƃ��đ��݂��Ȃ��Ƃ����l�����ł��ˁj�̂Ƃ͔��ł��B�ނ���ʐF�͓h��G�̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂ŁA��ʂɉ����`����Ă���̂��Ƃ����`�͐��ɂ��֊s�Ő��藧���Ă��܂��B���������āA�ނ̍�i�ň������`����Ă���̂́A���ۂɂ͐��Ȃ̂ł��B�܂�A��ʂ̒��ɉF���Ƃ����E��n������Ƃ������ƂŁA�����ɂ����Đ����\���v�f�Ƃ��Ă���Ƃ������ƂŁA���ɑ��݂̈Ӗ�������A�����������E�Ȃ킯�ł��B�����āA���E�̗֊s������\���v�f�Ƃ������ʂȈӖ�������Ƃ������Ƃ��낤�Ǝv���܂��B����ŁA���̓��ʂł���Ƃ������̐��ɂ��āA���F���t���́A���Ԃ�_�炩���c�̉��M�i���{�̉��M�ł���a�Ƃ��j�ő������������Ă��܂��B�������n�b�L���ƁB����́A�֊s���`�Â���Ƃ����������ʂ����Ă��邱�Ƃ���A���̖����̐������ʉ����āA�ꗥ�Ɉ����Ă��邽�߂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����炭�A�F���M�̏ꍇ���܂߂ĉ��M�łł��h��Ƃ������Ƃ��{���Ă���Ƃ�����A����͖ʂƂ��ēh���Ă���̂ł͂Ȃ��āA�����W�܂������ʂƂ��Ėʂɓh���Ă���B�F�h��ƌ����Ă������������̂��W�܂������̂ɂȂ��Ă���B�]���āA�`���I�ȃA�J�f�~�b�N�ȊG��̃f�b�T���̂悤�Ȗʂő����āA�����������Ƃ��锭�z�Ƃَ͈��Ȕ��z�ŕ`����Ă���Ǝv���܂��B�����炱���A�f�b�T���̏ꍇ�̂悤�Ȑ����g���������āA�ׂ������瑾�����A���邢�͔Z�W�Ƃ��A����z�ł������Ăڂ����Ă݂��肷��悤���k���Ȏg�����������Ă��܂���B���F���t���̍�i�ׂ͍����`������ł���܂����A�����čז��ł��k���ł�����܂���B����䂦�ɁA��R�̂��̂���������l�ߍ��悤�ȉ�ʂ̂͂��Ȃ̂ɁA�ӓׂƂ��������ł͂Ȃ��A�����������ĐÂ��Ȃ̂ł��B

�����āA�܂��A��ʏ�̉F���A�܂��͐��E�����ō\������Ă���̂͊G�̕��������Ɍ����邱�Ƃł͂Ȃ��āA���ŏ����ꂽ�����≹������O�ł͂Ȃ��킯�ŁA��ʁA�Ƃ������A���̏�ň����ꂽ���ɂ���ĉF���A�܂�A�R�X���X�A�Ƃ������Ƃ͒����A�ɂ́A�G�A�����A�������ЂƂ����܂܂�Ă���A�Ƃ݂邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂��B������A���ɕ�����������Ă���̂́A�����Ɍ��t���Ԃ��Ă��邱�Ƃ͂������ł����A�����Ƃ������Ō`�����ꂽ�`�Ԃ͊G�Ɠ����悤�Ɍ`�ԂƂ��Ă݂邱�Ƃ��ł���ƍl���Ă����킯�ł��B

�����āA�܂��A��ʏ�̉F���A�܂��͐��E�����ō\������Ă���̂͊G�̕��������Ɍ����邱�Ƃł͂Ȃ��āA���ŏ����ꂽ�����≹������O�ł͂Ȃ��킯�ŁA��ʁA�Ƃ������A���̏�ň����ꂽ���ɂ���ĉF���A�܂�A�R�X���X�A�Ƃ������Ƃ͒����A�ɂ́A�G�A�����A�������ЂƂ����܂܂�Ă���A�Ƃ݂邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂��B������A���ɕ�����������Ă���̂́A�����Ɍ��t���Ԃ��Ă��邱�Ƃ͂������ł����A�����Ƃ������Ō`�����ꂽ�`�Ԃ͊G�Ɠ����悤�Ɍ`�ԂƂ��Ă݂邱�Ƃ��ł���ƍl���Ă����킯�ł��B

��S�́@�̂ƕ��Ȃ̏�

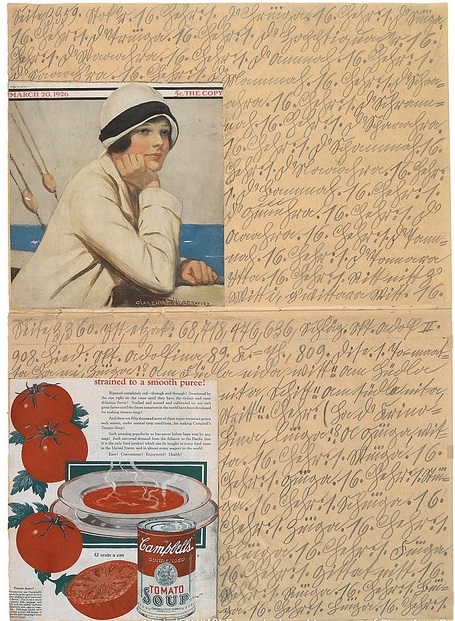

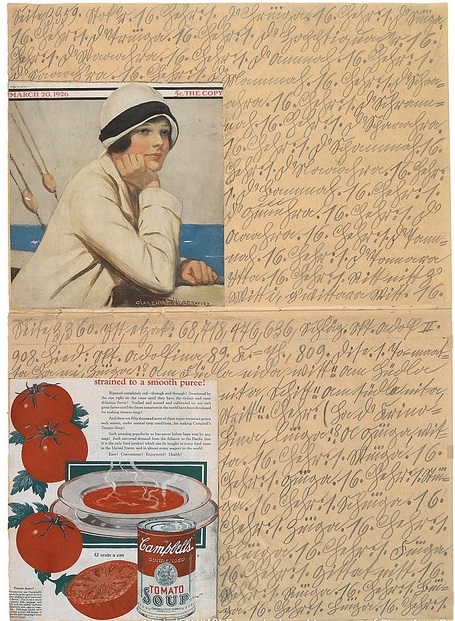

�����̓W���ł́A��ʏ�ɊG�ȏ�ɉ����╶���������Ă�����A�G���Ɍf�ڂ��ꂽ�ʐ^��J�b�g��蔲���ē\��t���Ă��������̂��łĂ��܂����B

��T�́@�����s�i��

�u����i�L�����x���E�g�}�g�E�g�[�v�j�v�Ƃ�����i�ł́A�X�[�v�̊ʋl�̌����̃R���[�W���̗]���ɕ��������A��������������Ȃ��悤�ȋL�������X�Ə����A�˂Ă���܂��B�܂�Ŏ��������A���o�̂悤�Ȃ��̂ɂ݂��Ă��܂��B���̋L���̃p�^�[�����J��Ԃ��̂悤�Ȋ�������ʂɃ��Y����^���Ă���̂��A����ɑ��ăR���[�W���Ƃ��ē\���Ă���ʋl�̍L�����A�����A�˂Ă���L���̗�ƑS�R�����Ă��Ȃ��A�s�ލ����Ȋ������A�Ȃɂ��Ƃ��Ă��ςł��B�����ɁA����ȑO�̃R�[�i�[�œW������Ă����i�ɂ������悤�ȃR�X���X�������̃o�����X���������肵�Ă����̂��A�����ł͕���n�߂���i�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B����ɔ����āA�G��`�������������āA�R���[�W���Ƃ��A�L�����������ނ��Ƃ̔�d���傫���Ȃ��Ă��Ă��邽�߂ł��傤���B�����̂悤�ȋL���������A�˂�̂ł���A�������ɂ��Ă��̂܂܋L���������Ă����悢�̂ŁA�\�����f�U�C������K�v���Ȃ��Ȃ�܂��B���̑���ɁA�L���̕��т�^�����O�̕ω����f�U�C�����Ă��āA���ꂪ��ʂɃ��Y�������o�����Ă���Ǝv���܂��B����́A�g�̂ƕ��Ȃ̏��h�Ƃ������ƂŁA��Ԃ�n������̂ł͂Ȃ��A��莞�Ԃ̋��̒��Ŏ��Ԃ��߂����Ƃ������ƂɁA�ړI�̏d�_���ڂ��Ă����̂�������܂���B���F���t�肪�A�앗��ω������Ă������Ƃ������ƂȂ̂��A�������̃X�g�[���[�����邱�Ƃ���A�g�����s�i�ȁh�Ɩ��ł����V���[�Y���������ƂɊS���ڂ����Ƃ������Ƃ�������܂���B���̃q���g�́A���̑�U�́@�u���[�g�E�N���X�g�Ɍ��邱�Ƃ��ł��邩������܂���B

�u����i�L�����x���E�g�}�g�E�g�[�v�j�v�Ƃ�����i�ł́A�X�[�v�̊ʋl�̌����̃R���[�W���̗]���ɕ��������A��������������Ȃ��悤�ȋL�������X�Ə����A�˂Ă���܂��B�܂�Ŏ��������A���o�̂悤�Ȃ��̂ɂ݂��Ă��܂��B���̋L���̃p�^�[�����J��Ԃ��̂悤�Ȋ�������ʂɃ��Y����^���Ă���̂��A����ɑ��ăR���[�W���Ƃ��ē\���Ă���ʋl�̍L�����A�����A�˂Ă���L���̗�ƑS�R�����Ă��Ȃ��A�s�ލ����Ȋ������A�Ȃɂ��Ƃ��Ă��ςł��B�����ɁA����ȑO�̃R�[�i�[�œW������Ă����i�ɂ������悤�ȃR�X���X�������̃o�����X���������肵�Ă����̂��A�����ł͕���n�߂���i�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B����ɔ����āA�G��`�������������āA�R���[�W���Ƃ��A�L�����������ނ��Ƃ̔�d���傫���Ȃ��Ă��Ă��邽�߂ł��傤���B�����̂悤�ȋL���������A�˂�̂ł���A�������ɂ��Ă��̂܂܋L���������Ă����悢�̂ŁA�\�����f�U�C������K�v���Ȃ��Ȃ�܂��B���̑���ɁA�L���̕��т�^�����O�̕ω����f�U�C�����Ă��āA���ꂪ��ʂɃ��Y�������o�����Ă���Ǝv���܂��B����́A�g�̂ƕ��Ȃ̏��h�Ƃ������ƂŁA��Ԃ�n������̂ł͂Ȃ��A��莞�Ԃ̋��̒��Ŏ��Ԃ��߂����Ƃ������ƂɁA�ړI�̏d�_���ڂ��Ă����̂�������܂���B���F���t�肪�A�앗��ω������Ă������Ƃ������ƂȂ̂��A�������̃X�g�[���[�����邱�Ƃ���A�g�����s�i�ȁh�Ɩ��ł����V���[�Y���������ƂɊS���ڂ����Ƃ������Ƃ�������܂���B���̃q���g�́A���̑�U�́@�u���[�g�E�N���X�g�Ɍ��邱�Ƃ��ł��邩������܂���B

��U�́@�u���[�g�E�N���X�g

�u���[�g�E�N���X�g�Ƃ͓��X�̗Ƃ̂��߂̍�i�Ƃ����Ӗ��������ł��B�Ⴆ�A�A�E�g�T�C�_�[�E�A�b�g�̋����w�����[�E�_�[�K�[�͎��ʐ��O�܂ō�i����������܂���ł����B�܂�A�_�[�K�[�͑��l�Ɍ����邱�Ƃ�z�肹���ɁA�Ђ����玩���̂��߂ɖc��ȍ�i��`�����Ƃ����Ă��܂��B���̃_�[�K�[�ɔ�ׂ�ƁA���F���t���͐��O����G���]������A�ނ͊G�邽�߂ɕ`�����B��i�T�C�Y���V�����p�����������Ȏ荠�ȑ傫���ŁA���G�ȍ\�����Ƃ炸�ɁA�V���v���ɂȂ��Ă����X���������܂��B�R���[�W�����g���Ă��܂��B

�u���[�g�E�N���X�g�Ƃ͓��X�̗Ƃ̂��߂̍�i�Ƃ����Ӗ��������ł��B�Ⴆ�A�A�E�g�T�C�_�[�E�A�b�g�̋����w�����[�E�_�[�K�[�͎��ʐ��O�܂ō�i����������܂���ł����B�܂�A�_�[�K�[�͑��l�Ɍ����邱�Ƃ�z�肹���ɁA�Ђ����玩���̂��߂ɖc��ȍ�i��`�����Ƃ����Ă��܂��B���̃_�[�K�[�ɔ�ׂ�ƁA���F���t���͐��O����G���]������A�ނ͊G�邽�߂ɕ`�����B��i�T�C�Y���V�����p�����������Ȏ荠�ȑ傫���ŁA���G�ȍ\�����Ƃ炸�ɁA�V���v���ɂȂ��Ă����X���������܂��B�R���[�W�����g���Ă��܂��B

���܂ŏ����Ă����悤�ɁA���ɂ���č\�����ꂽ�F���A���E�Ƃ��������Őڂ���ƁA�R���[�W���́A���������ނ��Ă���悤�Ɍ����܂����B��ʑS�̂Ƃ��Đ����f����������Ă����Ǝv���܂��B���̕��A���̌�̓W����i�͐e���݈Ղ���������܂���B���̍D�݂Ƃ��ẮA�ŏ��ɓW������Ă��������̂��̂������Ƃ��f���ŁA���l�Ƃ����ۉ�Ƃ��}�G�̂ǂ�ł������āA�ǂ�ł��Ȃ���i�̕����D���ł��B

�S�̂Ƃ��Ă݂Ă����ƁA���F���t���̍�i�̓��j�[�N�Ȍ���A�[�g�̂ЂƂƂ��Č��Ă������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�ނ̍�i���A��X�ɁA�A�E�g�T�C�_�[��A�[�g�Ƃ��A�[���u�����b�P�Ƃ����ē��ʈ���������K�v�͂Ȃ��Ǝv���܂��B

�u�j���[�����[�N�̃z�e���E�E�B���U�[�v

�u�j���[�����[�N�̃z�e���E�E�B���U�[�v

�����āA�܂��A��ʏ�̉F���A�܂��͐��E�����ō\������Ă���̂͊G�̕��������Ɍ����邱�Ƃł͂Ȃ��āA���ŏ����ꂽ�����≹������O�ł͂Ȃ��킯�ŁA��ʁA�Ƃ������A���̏�ň����ꂽ���ɂ���ĉF���A�܂�A�R�X���X�A�Ƃ������Ƃ͒����A�ɂ́A�G�A�����A�������ЂƂ����܂܂�Ă���A�Ƃ݂邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂��B������A���ɕ�����������Ă���̂́A�����Ɍ��t���Ԃ��Ă��邱�Ƃ͂������ł����A�����Ƃ������Ō`�����ꂽ�`�Ԃ͊G�Ɠ����悤�Ɍ`�ԂƂ��Ă݂邱�Ƃ��ł���ƍl���Ă����킯�ł��B

�����āA�܂��A��ʏ�̉F���A�܂��͐��E�����ō\������Ă���̂͊G�̕��������Ɍ����邱�Ƃł͂Ȃ��āA���ŏ����ꂽ�����≹������O�ł͂Ȃ��킯�ŁA��ʁA�Ƃ������A���̏�ň����ꂽ���ɂ���ĉF���A�܂�A�R�X���X�A�Ƃ������Ƃ͒����A�ɂ́A�G�A�����A�������ЂƂ����܂܂�Ă���A�Ƃ݂邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂��B������A���ɕ�����������Ă���̂́A�����Ɍ��t���Ԃ��Ă��邱�Ƃ͂������ł����A�����Ƃ������Ō`�����ꂽ�`�Ԃ͊G�Ɠ����悤�Ɍ`�ԂƂ��Ă݂邱�Ƃ��ł���ƍl���Ă����킯�ł��B

�u���[�g�E�N���X�g�Ƃ͓��X�̗Ƃ̂��߂̍�i�Ƃ����Ӗ��������ł��B�Ⴆ�A�A�E�g�T�C�_�[�E�A�b�g�̋����w�����[�E�_�[�K�[�͎��ʐ��O�܂ō�i����������܂���ł����B�܂�A�_�[�K�[�͑��l�Ɍ����邱�Ƃ�z�肹���ɁA�Ђ����玩���̂��߂ɖc��ȍ�i��`�����Ƃ����Ă��܂��B���̃_�[�K�[�ɔ�ׂ�ƁA���F���t���͐��O����G���]������A�ނ͊G�邽�߂ɕ`�����B��i�T�C�Y���V�����p�����������Ȏ荠�ȑ傫���ŁA���G�ȍ\�����Ƃ炸�ɁA�V���v���ɂȂ��Ă����X���������܂��B�R���[�W�����g���Ă��܂��B

�u���[�g�E�N���X�g�Ƃ͓��X�̗Ƃ̂��߂̍�i�Ƃ����Ӗ��������ł��B�Ⴆ�A�A�E�g�T�C�_�[�E�A�b�g�̋����w�����[�E�_�[�K�[�͎��ʐ��O�܂ō�i����������܂���ł����B�܂�A�_�[�K�[�͑��l�Ɍ����邱�Ƃ�z�肹���ɁA�Ђ����玩���̂��߂ɖc��ȍ�i��`�����Ƃ����Ă��܂��B���̃_�[�K�[�ɔ�ׂ�ƁA���F���t���͐��O����G���]������A�ނ͊G�邽�߂ɕ`�����B��i�T�C�Y���V�����p�����������Ȏ荠�ȑ傫���ŁA���G�ȍ\�����Ƃ炸�ɁA�V���v���ɂȂ��Ă����X���������܂��B�R���[�W�����g���Ă��܂��B