|

2003年8月16日 東京藝術大学 大学美術館 たいていは、一人の画家に対象を絞った回顧展によく出かけるのですか、今回は美術館の企画のテーマに興味を持って出かけました。正直に言えば、芸術という大義名分を隠れ蓑にして、エッチな画像をちゃっかり満喫してしまおうという、しかも表面的には道徳的な大英帝国の最盛期であるヴィクトリア女王時代の裏面が垣間見える…、という企画と思って出かけてみました。 主催者のあいさつでは、次のように述べられています。“ヴィクトリア朝(1837〜1901年)時代のイギリスは産業革命による生産力の向上を背景に、政治・経済・文化的に大きく繁栄した時代でした。その活気はディケンズやオスカー・ワイルドなど文学の興隆を生んだばかりでなく、イギリスの美術にもひとつの黄金時代を築きました。しかしながら我が国ではこれまで、ラファエル前派などその一部が知られているに過ぎません。本展覧会は、19世紀の繁栄の時代にイギリス美術がどのように変容し大衆に受容されていったかを、「ヌード」という視点から検証し、ヴィクトリア朝美術の魅力を再認識しようとする試みです。出展作品は、多種多彩なヌード作品で構成されています。人体美を表現する伝統の継承と革新を見比べながら、人間美の世界とイギリス美術の新鮮な魅力を鑑賞できる貴重なきかいとなりましょう”。とまあ、格調高いものとなっています。 本当にそうなのかは、何とも言えませんが、私個人で言えば、エロティシズムに対する欲望というのは大きな動機の一つです(これも、なんか無理して肩ひじ張っているようで変です)。実際のところ、思春期に性的なものに目覚め、親や教師に隠れて男性向け雑誌のグラビアページを貪るように眺めた経験は、私に限らず男性なら思い至るところがあるといえるでしょう。人間という動物は、ほかの動物と違って発情期という期間が特定されておらず、言うなれば、その機能が身体に備わってからは四六時中発情している生き物です。だから、そういう欲望を刺激するものがあれば、成人した人間であれば、すぐに反応できる用意ができているのです。なんか学問チックになってしまいがちですが、そういう欲求に応える、あるいは欲求を煽るようなものは、古今東西とどまるところを知らず供給されているといえます。ポルノグラフィーの歴史は古代からと言われていますし、美術の分野だってそういう要素はあるはずです。私の場合も、中学生のころ、学校の図書館で美術全集の「ミロのヴィーナス」の写真を穴が開くほど眺めていた記憶もあります。それは、芸術にたいする興味ではなく、異性の裸体に対する興味です。そして、美術全集は、そのページだけがポロポロになっていたのです。邪と言われれば否定するつもりはありませんが、言ってみれば建前と本音、そのへんのところに突っ込んだことを考えての企画ではないか、と期待して出かけたのでした。 で、説明は過剰なほど加えられていましたが、作品が何よりも正直に語っていた、(私が下心をもって、穿って見ていたのか)という全体の印象です。今回は、一人の画家の回顧展とはちがうので、個々の作品、それぞれ下心をもって見ていきたいと思います。

第1部 英国の裸体画草創期

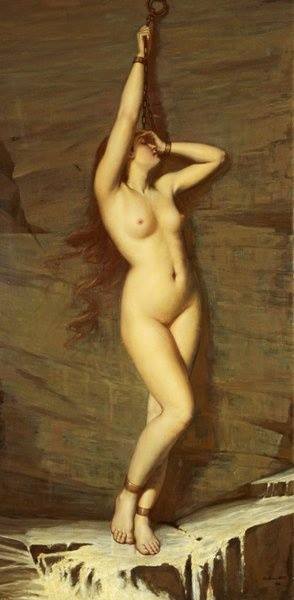

ここで展示されているウィリアム・エッテイは、ヌードに取り組んだ開拓者的な人物で、この人はロイヤル・アカデミーの会員という、正統派として認められた画家だったそうです。イタリア・ルネッサンスを模範として古典研究に励んだものの、その精華である歴史画は英国では振るわなかったといいます。エッティはイタリア訪問の際にヴェネツィア派の芳醇な色彩に心酔し、古代神話を主題とする女性ヌードを描き続けたそうです。彼の作品を購入したのは、旧来の貴族階級に加え新興の資産家たちだったといいます。彼らは上流階級にひけをとらない社会的地位と体面を獲得するため、しかし、作品の価値を見極める目を持たなかったためアカデミーの画家であるエッティから、ティツィアーノやルーベンスの代わりとして作品を購入したといいます。エッティは、官能性を抑え、テーマに教訓的意味を持たせる配慮を怠らず、また、スペンサーやミルトンなどの文学からの引用はアングロ・サクソンの理想的な女性像を提示するという姿勢をアピールし、文学テクストに権威を利用してヌード表現を正当化を進めたと言います。このエッティが独自の様式をつくり、後続の画家たちは、それを踏襲、発展させていったということになるということです。 「アモレットを救うプリトマート」(左図)という作品はスペンサーの騎士道物語「フェアリー・クィーン」に題材をとった、女性騎士プリトマートが、魔術師ビュジレインの拘束と拷問からアモレットを救出する場面を描いています。ブリトマートの勝利は異教に対するキリスト教の勝利を表わしているし、鎧に身を固めたプリトマートは禁欲を体現しているなど、色々に苦労をしていることが分かります。しかし、鎖につながれて身をよじっているアモレットのポーズは、顔をそむけるようにして俯いて表情を隠すところなんぞ、見方によっては、マゾっぽく見えるではありませんか。また、プリトマートは鎧で身をかためていますが、頬は真っ赤に上気しているようで、興奮しているとも取れなくもありません。 「水浴するミュージドラ」(右図)という作品では、トムソンの「四季」に題材をとったもので、英国の風景にヌードを置いた作品で、言うなれば英国のヴィーナスを描くことで、国威発揚のナショナリズムの気運に合致させようという意図もあったようです。水浴の場面を覗かれで恥じらうという題材はギリシャ神話にもあり、エッティはそれを利用して古典的な正当性を強調していると言えるかもしれません。しかし、薄塗りの作品全体を見ると、女性ヌードは鮮やかに描かれていますが、背景の風景は描きなぐったようなぞんざいさが見られ、明らかにヌードをだけを描いている印象です。 これらの、エッティのヌードは透明感のある明るい色で描かれた紅潮した頬や温もりや柔らかさを感じさせる肉体が官能的であるとか、日常見かけるイギリス人女性の誰かであると思わせるような肉体は普遍的な美しさを表現するものではなく芸術的ではないという批判を受けたといいます。現代の視点で言えば、それが魅力で、普遍的過ぎれば様式化してしまって生き生きとしたところが無くなってしまうと、それは当時では生々しさが官能に結びつくということになったのでしょうが。 事実、エッティの後継者たちの作品は様式化を免れなかったといいます。ウィリアム・エドワード・フロストの「海の洞窟」(左下図)はエッティのスタイルを穏和にし、繊細で優美な味付けを施したことで市民権の獲得に寄与したと言われています。たしかに、エッティに比べて生々しさは後退しています。でも、このポーズは現在でも、男性雑誌のグラビアなどで目にするものです。そういうパターンにはまっていると言えるということでしょうか。

第2部 古典の美を求めて

例えば、エドワード・ジョン・ポインターの「デイアデーマを結ぶ少女」(上右図)を見てみましょう。入浴前に髪にリボンを巻いてまとめようとする少女の姿ということらしいのですが、そのポーズは、そのようには見えない。大仰すぎるのです。これは、単にアングルの「泉」のポーズを手の位置が左右逆になっただけとしてか見えません。しかも、アングルの作品の人体のバランスからいうと頭が心もち大きすぎるバランスをそのまま大人の女性に当て嵌めると変なので、少女に替えて見せた、という感じがします。また、まるで彫刻のような身体の描き方についても成熟した女性のような丸みを備えていない、例えば乳房を小さく描くことができるなど、少女を持ち出して来て、アングルになぞらえて描いているように見えます。 フレデリック・レイトンの「プシュケーの水浴」(左図)でも少女の裸体として描き、やはりポーズはアングルの「泉」に似通っています。こちらは、アングルが真正面の姿を描いているのに対して、斜めからの角度で描いているため、身体の厚みが強調され、より彫刻的なたくましさが強く印象づけられます。さらに肌の描き方が、クリスタルのような透明で硬質な感じがして、人間の柔らかさとか生々しさをあまり感じられないように描かれていると思います。ただ、彫刻のようにたくましい身体と、アールヌーボの装飾画に出て来そうな顔つきの少女は、どこかそぐわない印象ですし、頭が身体に対して落ち着いていない、ズレた感じがします。 この二つの作品は、当時の裸体画を推進した代表的な画家の作品らしいのですが、そうまでしてヌードを描きたいのか、という少し妄執めいた執念のようなものを感じさせられるのは確かです。ヌードを描きたい、けれど普通に描くと画家としての生活も体面もあるので、ということで正当化の途を探して、当局とか世間とかの目をうまくやり過ごして描こうする。そのため、多少の無理もしようとする。体面上、猥褻な気分を起こさせないということなのでしょうけれど、展覧会でも、そういう解説がされていました。しかし、それがかえって屈折したエロティシズムを誘発してしまっているのではないか、と思ってしまうのは、私が、そういうものに敏感なせいでしょうか。たとえば、これまでルネサンス以降イタリアやフランスを中心として画家たちが女性のヌードを描いてきましたが、それは成熟した女性を対象としたもので少女を前面に押し出して、その単身のヌードを強調して描くということは殆どなかったのではないか、と思うのです。これは、時代が子どもとか青春という時期を発見したということもあるのでしょうが、未成熟な少女を取り上げて、その裸体を描き上げるというのは、新しい対象を発掘したと言えなくもないのではないのでしょうか。それは、端的に言ってロリコンという嗜好性に繋がるといっていいと思います。ポインターの描く少女の未だ小さくて固い感じの残る乳房はロリコンの一つの売りですし、レイトンの描くヴェールを被っているように見え、どこか存在感の薄い少女は、かつてもてはやされたデビット・ハミルトンの美少女ヌード写真(右下図)を想い起させるようです。ハミルトンもソフト・フォーカスの多用と斜光線を巧みに利用して、少女たちの肌を自然の色から離れた人工的な色合いに変えて見せて、少女という特異で一時的な存在を際立たせるとともに、幻想的な色合いを加味して倒錯的なエロティシズムを醸し出していた、という手法はレイトンたちの苦心の時を隔てたフォロワーと言えるかもしれません。

もともと、エロティシズムの大きな要素にタブーへの侵犯ということがあります。禁じられているからこそ、そのタブーを踏みにじることに快感を覚える。倒錯と呼ばれる性的嗜好のひとつの快感の源はタブーを犯すことにあります。これらの作品を見ると、当事者たちは意識しているかいないか分かりませんが、建前としての大きな壁を避けて迂回しようと試行錯誤しているうちに、その周囲の小さなタブーに知らないうちに踏み込んでしまい、新たなエロティシズムを覚まさせてしまった、という感じがします。

第3部 ヌードとの私的な関係

それは、当たり前といえば、当たり前のようなことで、一方では、それまでの貴族たちは支配の正当性や優越性を人々にアピールしなくてはならないことから、劇場的とでも言えるような、公開を原則とした生活を送っていたわけで、近代市民社会の成立と共にプライバシーと言うものが生まれてきたことも要因としてあげられると思います。他人に干渉されない自分だけの生活があってはじめて、秘匿的にエロティックな絵画や写真を愛でることが可能となるのです。このころ、象徴主義やゴシックロマンといった文学の傾向のなかで、JKユイスマンスの「さかしま」とかベックフォードの「ヴォテック」といった作品の主人公は世間とは隔絶した館に籠り、その中を自分の好きな世界を構築し、生活するということが書かれます。そういうことがあって、はじめて可能になったと言えます。 だから、というわけではありませんが、世間の目が届かないとこで、過激なことが行われていたのか、というとそうでもないと、少し落胆しました。 ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティの「ヴェヌス・ヴェルティコルディア」(上図)という作品です。ロセッティは理想の美の姿という正当性を求めるのとは逆に誘惑や心変わりを仄めかすファム・ファタルを描き出したと解説されています。ヴィヌスが手にしているのはトロイ戦争の引き金となった「不和の林檎」で、最も美しい女性に贈るとされたその林檎をめぐる争いの審判としてヴィヌスに栄冠を与えたパリスは、その代償としてスパルタ王妃ヘレネを略奪したことにより、トロイ戦争が勃発しました。ヴィヌスが手にしている矢は、キューピットの愛の矢を意味し、愛は背後の薔薇によって象徴され、前に咲く花はスイカズラで性的魅力の暗喩として用いられているそうです。それらのことから、ロセッティはヴィヌスと、女性の美に対する男の弱さとを、危険なものとして描いたといいます。そういう冒涜的な作品であるから、公開することはできない、ということです。 しかし、私個人としては、この作品を見て冒涜的とか、不道徳とか、もっというと裸体画と見るか、というと、そういうことは感じられません。裸体と言えるかということでは、単に乳首を描いているから、としか言えないのです。当時との文化的な背景の違いというとことでしょうか。ロセッティ自身は裸体を描くということに、それほど固執していなかったのでしないか、と思えるのです。むしろ、ファム・ファタールという理念を絵画の中で表現するという思想家のように思えるのです。私の好みかもしれませんが、描かれているヴィヌスの顔を見て性的な魅力を感じられないのです。人間のメスというのではなく、ファム・ファタールという理念を形象化したような。だから、これまで見てきたような、視覚的なエロティシズムを想起されないイデーのようなものとして、前章までの画家たちが追い求めていたものの、一つの模範解答のように見えるのです。ただし、ロセッテイのイデー自体が反道徳的だったということで、絵画作品としては、むしろエロティシズムと対極にあるように、私には思えます。正直なところ、「こんな見てもソソなれないもんね」です。

これは近代以降の社会に特徴的なことなのかもしれませんが、個人で趣味嗜好を楽しむということが可能となったということから、個人が秘匿的にエロティックな世界に浸るということが始まったとい言えるかもしれません。そのことから、エロティシズムということが実際の性行為から切り離されて想像の世界に解き放たれていった、と言えるかもしれません。その時に、ヌード画像は現実の女性を写したもの、代替物から、それ自体で独立した価値を持つものへと変質していく契機がここにあったかもしれません。それだからこそ、裸体画が趣向を凝らしたものに進化していくことにもなると思います。もともと、性的な欲望というのは生物が子孫に遺伝子を残していくために必要とされたものが脇道にそれて、不当なほど煽られてしまったもので、受精したときにいったん欲望は退いてしまいます。しかし、エロティシズムというのは、肉体の性的欲望から離れ、想像の世界という理念の世界に入り込んだことで制約を取り除かれることになるわけです。他方でそれは、後世では現実の女性よりもまんがの中の美少女キャラに萌えてしまうオタクというエスカレートした存在につながっていくと言えなくもないと思います。

第4部 画壇のセンセーション

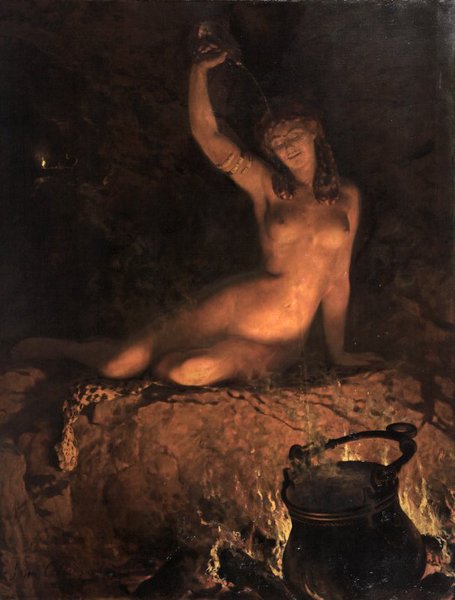

画家達のチャレンジは、典雅な理想美から、死や抑圧、誘惑を主題として取り上げ、例えば、ファム・ファタールという妖艶な美しさで男性を誘惑し、破滅に導く魔性の女を題材にする(ギリシャ神話のセイレーンなど)ことも行われました。 ハーバート・トレイバーの「ユリシーズとセイレーン」(上図)での3人の裸女たちは、男性を誘惑しようと蠱惑的なポーズをとっています。男らしい自己抑制という点が、水夫たちの筋骨たくましい肉体と頑強な表情によって強調されるのと、対照的に女性の性的魅力に潜む危険が、軽々と船縁に取り付き誘惑するセイレーンたちの水に濡れ、妖しく光る白い肌に集約され、それらの対比が効果を生んでいます。ここで描かれているヌードは理想的な姿とは程遠い扇情的な姿です。同じ作者の「イカロス哀悼」(左下図)はギリシャ神話の太陽に向かって飛び墜落したイカロスを取り上げていますが、亡くなったイカロスを哀惜する3人の裸体のニンフは、まるで若い男性に愛をささやくようにも見えます。 ジョン・コリアの「まじない」(左上図)という作品。洞窟の奥で女魔術師が呪文を唱えながら、沸騰する多釜に何やら怪しげな液を注ぎ込んでおり、彼女が身を横たえる獣の皮と腕に巻いた蛇のブレスレットが、その無気味さを強調している。彼女の炎に照らし出された滑らかな肌は、赤く照り映え、あでやかで魅力的ですらある。下からの光線はその肢体を浮かび上がらせるようです。ここでは、異教を道徳的に断罪するような気配は微塵も見られず、エキゾティックな舞台装置でヌードの扇情性を煽っているようにすら見えます。

これらの作品を見ていると、第2部で見たものに比べると、屈折がなくなっているように見えます。ヌードを描きたいけれど、正直に描いてしまうと、どうなるか分らない。そこで、世間の目を気にして、タテマエとしての大義名分をとりつけ、体面を取り繕い、妥協しつつ描いていた。その結果、表面的には、お上品な装いをまとわせて、自身の衝動をある程度抑え込んで、とにもかくにも作品として仕上げていった。その裏では、衝動を抑えた屈折が込められて、それが、時折、部分的に露出したりして、その屈折が却って淫靡なエロティシズムを醸し出していたともいえます。それはタブーがあることで、そのタブーを侵犯するというエロティシズムに本来備わった性格を助長する結果を招くこととなったと言えます。それに対して、ここで見たものは、第2部の画家たちが直面した制約が交替し、彼らが思いもよらなかった扇情的なポーズを作品に導入して、ストレートにヌードのエロティシズムを追及しているようにも見えます。かつての制約が寛大になったことにより、扇情的なポーズを描くこと自体の危うさが薄くなり、そのことに対する緊張感が薄れてきたため、要求は表面的にエスカレートしていった、というように見えます。また、一般的にもヌードが消費文化に入り込んだことで、センセーショナルであることが商品価値として成立したと考えられるため、表面的な過激さを競うという事態も生じたのではないか。ただし、規制が無くなったわけではないので、タテマエとして芸術的であるということが言えなくてはならなかったのではあるのでしょうが。そこで、展示されている作品は、消費されるということが目的に変質してきているのではないか、と思われることがあります。それは、後世の映画などで、人気女優の美しいヌードシーンを売り物にして観客動員を高めるという手法に通じているように思えるのです。ハリウッド映画で、セシル・B・デミルという映画監督は、聖書やギリシャ神話、あるいはローマ帝国を題材にした史劇を沢山撮ったひとですが、それはハリウッドの美人女優を裸に近い格好にして彼女たちの身体の線を露わにして見せることで、観客を引きつけるためだったと言われています。史劇の女性の服装は裸に近いものだったためです。ここで展示されている画家たちの作品のベースに流れているイメージが、消費されるために、表面的な過激さを競い、その結果薄味になってしまったという、後の世のそういうものに直接流入していくように、私には見えます。

第5部 新しい時代へ

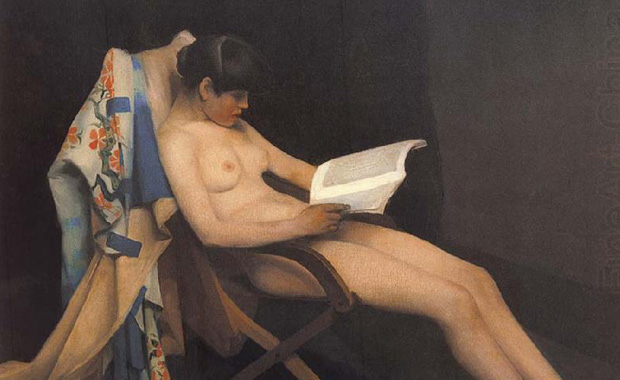

フィップ・ウィルソン・スティアの「眠り」(右図)という作品。けっこう大胆なポーズのヌードで、室内の設定もそれを増長させる設定が為されています。しかし、それにしては、描かれている女性そのものに対する画家の関心が薄いように思えます。どちらかというと、色彩の実験とか、印象派的な光の色彩表現を人体という立体とかしわがよった布をモチーフにして実験するということが優先されているように思えます。これらの二作品を見ていると、ヌードを描くということ自体に対する画家のこだわりというものは、それほど感じられなくなって、ヌードの作品というもの自体のインパクトが薄れて、他の題材と同列のワンオブゼムとなっているように思われます。もともと、エロティシズムというものは、妄想のように特別に強く意識されて想像をかきたてることで成立しているものですが、その意識が弱まってしまっているので、これらの作品にエロティシズムを感じさせる力は弱くなっていると、私には思えます。だいたい、見てはいけないとか、隠されているから、見たくなるのであって、そういう興味を掻き立てる隠微さが、これらの作品には感じられません。 ヘンリー・スコット・テュークの「8月の青」(左下図)という作品も、青天の下の健康的なヌード作品です。作者にホモ・セクシャルの性向があったということですが、健康的な肉体賛美としか感じられません。 そもそも、このようなタブーへの挑戦のようなことというのは、一時のことでしかないのかもしれません。 |