|

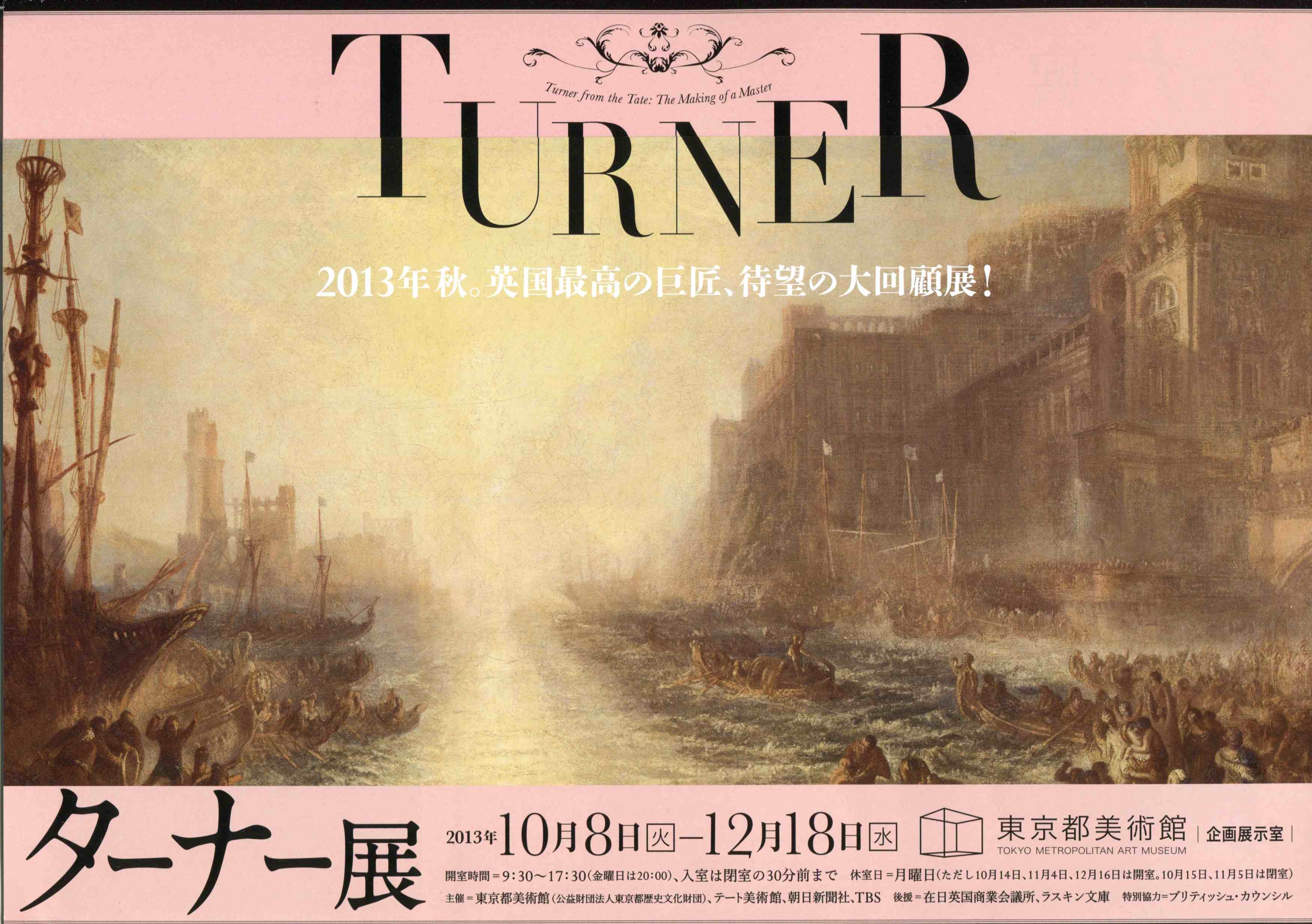

�[���Ƃ��������ƉJ�Ƃ����V�C�̂������A�\�z���ꂽ���G�͂Ȃ��āi�Ƃ͌����Ă��A�ЂƂ͂���������������ǁj�A���������č�i���ς邱�Ƃ̂ł����Ԃł͂������B�����A�قP���ԑO�Ƃ����������������̂ŁA�ǂ����Ă�����ꂽ���Ԃ��l���Ă��܂��A�܂��َ��ԑO�̃A�i�E���X���������x�������āA�Ō�͋}�����Ă���悤�ɍ�i���ς邱�ƂɂȂ��Ă��܂����B���Ԃ������Ă������ӏ܂���Ƃ��A��������ɑ����^��ŁA�C�ɓ�������i���J��Ԃ��ӏ܂���Ƃ������Ƃ��Ȃ��̂ŁA�ꔭ�����B�J�b�R�悭�����Έ�����B�������B����̓W����́A�X�P�b�`��K��̗ނ��������A�^�[�i�[�̍�i�͎����悤�Ȃ��̂��������߁A���ڂŌ�������i���i���āA���ڈȍ~�ł�������ӏ܂���Ƃ��������͓K���Ă���ƌ����Ȃ����Ȃ��B ���āA��Î҂̂������̒��ł́A���̂悤�ɏЉ��Ă��܂��B�h�P�V�V�T�N�ɐ��܂ꂽ�^�[�i�[�́A�P�O��ʼnp���e�n�̕��i�▼�����Ղ�`���n���I���ʉ�ƂƂ��ďo�����܂����B�����āA�Q�U�ő������p�����p�̍ō����Ђł��������C�����E�A�J�f�~�[�̐�����ɑI���ȂǁA�Ⴍ���Đ�����݂͂܂����B���U�ɂ킽���ĕ��i�\���̉\����T���������A�u�����ȁv���R��`���o�����Ƃ�����i��A���ƐF�ʂɈ��錶�z�I�Ŏ���ɖ������앗����A���}����`���\�����Ƃ̈�l�Ə̂���Ă��܂��B�c���m���p�j�ɂ����ĕ��i��̉\�����L���A�p���G��̒n�ʂ����I�ɍ��߂������̍�i���ԋ߂Ŋӏ܂��A���̐_���ɐG��Ă���������K���ł��B�h�����Ɏ�Î҂̈ӎv���������邩�A�����ȋC�����܂����A�Ƃ肠�����D�ꂽ���i��ƂƂ��ă^�[�i�[�𑨂��Ă���悤�Ȃ̂́A�^�[�i�[�̃X�^���_�[�h�ȓ`�L�ɂ��������Ėԗ��I�Ȃ̂��낤�Ƒz���ł��邾�낤����ł��B ���ɂƂ��āA�^�[�i�[�Ƃ�����Ƃ͔ӔN��䩗m�Ƃ����悤�ȁA�֊s�̔��R�Ƃ��Ȃ��悤�ȁA�ɂ̂悤�ȁA�قƂ�ǒ��ۉ�̂悤�ȁA���_�̕��i���`�����Ƃ������Ƃɐs���܂��B���������ł��邱�Ƃ͎��o���Ă��܂����B���ꂪ�A����̓W�������Ă݂�ƁA��i�͑唼�͊G�t���̂悤�ȕ��i���Љ��悤�ȁA�^�ɂ͂܂������i��Ƃ������̂ł����B���ꂪ�A�ӔN�̍�i��`������ƂƓ����l���Ƃ͓���v���Ȃ��̂ł����B�Ⴆ�A�ŏ��G�t����}�G�̂悤�ȕ��i��`���Ă��邤���ɁA���X�ɍ앗���ω����Ă����Ƃ����O�Ղ͌�����܂���ł����B�ł́A�����]�@�������ĔӔN�ɓˑR�敗���ς�����̂��B����Ƃ��A���v�̗Ƃ邽�߂̊G�Ǝ������`�������G����ʂ��āA�����Ȃ�Γ�d�����̂悤�Ȃ��Ƃ����Ă����̂��A����Ȃ��Ƃ�z���������Ȃ�܂��B����Ȃ��Ƃ̕Ћ��ɒu���A��i���ςĂ����܂����B �T�D�������a�d�f�h�m�m�h�m�f�r

�����u�_�����吹���̓����A�쑤�L��蓌���ʂ�]�ށv�i����}�j�Ƃ������ʉ�B���������ƁA��̑D�������Ȃ̂ł����A�^�[�i�[�Ƃ�����Ƃ����z�Ƃ��D�Ƃ��̐l�H�̍\�z���̕`�ʂ����Q�ɍI�������Ƃ������Ƃ�������܂��B��Ɍ����A�u�E�H���X�̊�Ǖt�߂̃G�C���H����v�ł��A����X�Ȃǂ̐A���̐������̂�����̂����A�w�i�̊�ǂ̖��@�I�ȕ��̂̕����L�`�b�ƍI�݂ɕ`����Ă���悤�Ɍ����܂��B �`�Ԃ��J�`�b�ƌ��܂��ė֊s�����m�ȕ��́A�h�炢����A��������Ȃǂ��Č`�Ԃ��ω����Ȃ����́B�_�炩���Ƃ��������A�e�̂悤�ȃO���f�[�V�����ɂ��̂ł͂Ȃ��āA�ǂ��炩�Ƃ����Ɣ����̃n�b�L���Ƃ������́B����ɑ��z�̌������������ނƁA���̎��̂��ł��\�ʂɑf�ޏ�̕ω����Ȃ����߂ɁA�����̔��˂�@���I�ɍl���āA���������ɗ��ӂ��ĕ`�����Ƃ��ł���B�z���̍������ތ��ʂ������l���āA�܂�͌��𒊏ۉ������邱�Ƃ��ł���킯�ł��B�Ƃ��낪�A�l���ł́A�畆�̕\�ʂ������ɕω����Ă��āA���̕ω��̕s�K�������������������o�����ƂɂȂ�̂ł����A�^�[�i�[�͑����A�����\������Z���X�Ɍ����Ă��āA��������o���Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ǝ��ɂ͎v���܂��B�ނ���A���̍�i�̂悤�ȃS�V�b�N�l���̕��G�Ɍ����̍\���ł����Ă��A�\������p�[�c�͒P���Ȃ̂ŁA�`���Ƃ��͒P���ȃp�[�c�̑g�ݗ��ĂƂ��ăp�^�[���������邱�Ƃ��ł��܂��B������A�^�[�i�[�̕��i��͍\���Ƃ��p�[�X�y�N�e�B�u��\������u���������Ȃ��Ă����܂��B���̔��ʁA�ו��ɂ������悤�Ȓ��ז��̂悤�ȕ������͂���܂���B����́A���ʉ�Ƃ��������̃^�[�i�[������ɕ`�������̂̉e�������邩������܂���B

�����ł����펞���Ƃ̓i�|���I���푈�̂��ƂŁA�����̐��E�����h���Ă���̂ɑ��āA�ו��A�É��ȓ��X�̉c�݂�f�i������q�̓I�Ȍi�ς��^�[�i�[�͕`���悤�ɂȂ����ƌ����܂��B�O�͂́u�����v�������߂đ厩�R�̌������p��`���Ă����̂ƁA180�x�����]�������̂ł��傤���B���p�j�̋��ȏ����݂�A�^�[�i�[�Ɠ�����̃R���X�^�u���̓o���r�]���h�̐�삯�ƂȂ�悤�Ȗq�̓I�ȓc�����i�����₩�ɕ`���A����ɑ��ă^�[�i�[�̓��}���`�b�N�Ȍ��������i��`�����ƂȂ��Ă��܂������A����́A�R���X�^�u���ւ̕��݊��Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���B���̂��Ƃ́A��ŐG�ꂽ���Ǝv���܂��B

�����āA������������A����͌ォ��v���Ƃ������z�̌����ł����A���̂悤�Ȍ��t�ɂ��A���o����o�ė����̂ł͂Ȃ��A�C���̂悤�Ȃ��̂����i�������Ă������Ƃ��邱�Ƃ��A��N���ɂ̂悤�ȍ�i�ɗy���Ȃ����Ă����̂ł͂Ȃ����B�����āA���ƉA�̈ڂ낢��h��鐅�ʂ�`�����Ƃ������@���˂��l�߂��Ă�����䩗m�Ƃ����ɂ̂悤�Ȍ��i��`���M�����ɔ��W���čs�����̂ł͂Ȃ����A�Ƒz�����Ă����������͂Ȃ��Ǝv���܂��B

�W�D�C�^���A���h�s�`�k�x

�i�|���I���푈���I���A�C�M���X�ɂƂ��ĕ��a���߂����P�W�P�X�N�A�^�[�i�[�͂S�R�ɂȂ��āA���߂ăC�^���A��K�₵�������ł��B�����̃C�^���A�́A�|�p�E�����̐�i�n��ł���A�Ñォ��̖L�x�ȕ�����Y�Ɉ��A�O�����h�c�A�[�̓���̒n�ł��������ł��傤�B�����ŁA�^�[�i�[�͑����̐�l�̈�Y�ɐG�ꂽ��A�쉢�̗z����ڂɂ����̂�������܂���B�܂��A��Ƃ̏����Ƃ������Ƃ��l����C�^���A�̖������Ղ�`���ċA����ɔ��邱�Ƃ́A�ژ_��ł����Ƃ̂ł͂Ȃ����A�l�I�ɂ́A�����ł������Ƃ�����A�������₷���l�ł͂���Ǝv���܂��B

�u���@�e�B�J������]�ރ��[�}�A���E�t�H���i���[�i���ĉ�L�����̂��߂̊G���������郉�t�@�G���v�i���}�j��1.7�~3.3���̑��̖��G�ł��B��O�̃��@�e�B�J���̉�L�̗L��l��O�i�Ƃ��āA���ɍL����T���E�s�G�g���L��������낷�悤�Ȓ��i�ɂȂ�A�y���Ƀ��[�}�̊X���݂���A�y�j���R�������i�Ƃ��Č����炷�Ƃ����O�i�K�̕��ʂ��d�ˍ������悤�ȍ\���ŁA�ג��̑��ʂ����O�������Ȃ��H�v���ׂ���Ă���悤�Ɍ����܂��B�O�i�̉�L�́A�܂�œʃ����Y�Ō���悤�Ȑ^���ւ���Ŏ��͂̉�L�Ɉ͂܂�Ă���l�����Ď���悤�ɂȂ��Ă��āA��L�Ɏ{���ꂽ���l�̑����������₷���悤�ɁA��L�̓V��ɕ`���ꂽ�lj�܂ōׂ����`�ʂ���Ă��܂��B����́A���̂���Ɏ�O�ɐԂ��͗l�̓������z�ŕ���ꂽ�e�[�u����z���A�����������̊G���ς�҂̖ڑO�Ƀe�[�u�������邩�̂悤�Ƀe�[�u������O���ȗ����Č��������A�܂�͊G�̑��̔���������`���A�`���Ȃ������͊ς�҂̑��ɂ���ƌ�������ɁA�ς�҂��Տꊴ���Ȃ��ĊG�ɓ��荞�݂₷������H�v���ׂ���Ă��܂��B���̓_�ɗ����Ėڂ̓͂���L�����n���A�����Ă�����i���ʃ����Y�Ō����悤�Ȃ��̂ɂȂ��Ă���Ƃ����킯�ł��B�����āA��L�̎肷��߂��ɂ͐l����z���A���̐l���������낷�悤�Ȃ������Ń��@�e�B�J���L��̗l�q�����ՓI�ɕ`����Ă��܂��B�܂�́A��O�ׂ̍��ȑ����܂Ŋς�҂ɗՏꊴ����������悤�ɕ`���ꂽ�O�i����A���x�́A���̑O�i�ɕ`���ꂽ�l���̎����ɏ�芷���āA��L�̉��ɍL����L���]�ނƂ����\���ł��B�����ŁA���i�Ƃ����قȂ镽�ʂɃX���[�Y�ڂ邽�߂ɁA���_�̈ړ���l����z���邱�Ƃɂ���čI�݂ɍs���Ă���悤�Ɍ����܂��B���̋��n�������Ă���̂��A��ʍ����̌����ł��B�������O�i�ƒ��i�̓]���_�ŁA���ꂪ�Ȃ���A�O�i�ƒ��i�ɒf�₪���܂�Ă��܂��悤�ɂȂ��Ă��܂��B�ȑO�Ɍ����悤�Ƀ^�[�i�[�͌��z���Ƃ��D���Ƃ������̉������Ƃ��_�炩���������Ȃ��A�₽���قǖ��Ăȗ֊s��L�������̂�`�ʂ���̂ɍI�݂ŁA�Α����z�����W���Ă��郔�@�e�B�J�����烍�[�}�̌��i�́A�c�����i�����A�^�[�i�[�ɂ͕`���Ղ������̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���܂��B�������A���̂悤�Ȃ��̂́A��������ƕ`�����Ƃ��ł��܂����A���������Ƃ���ŏI����Ă��܂��B�t�Ɏ��Ƃ���Ƃ��������R�̞B���ȗ֊s�́A����Ӗ��`������������ł��X�p�C�X�𗘂������Ƃ��ł���B�O�̂Ƃ���ł��A�^�[�i�[�̍�i�̓R���X�^�u���̂悤�Ȍ����܂܂�`�ʂ���̂ł͂Ȃ��āA����ɕt�����l�����āA�Ⴆ�Ε����z��������Ƃ���������������̂߂������̂ł���Ƃ���ɓ���������Ƃ������킯�ł��B�����Ȃ�A�ς�҂��䂫���悤�Ƃ���A�悭�����T�[�r�X���_�̂悤�Ȃ��̂ł��B������A���̍�i�ł́A���_�̈ړ����I�݂ɗp���邱�ƂŊς�҂�O�������Ȃ��H�v���{���Ă���Ƃ�����̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���܂��B�����āA���ۂ̂Ƃ���A�^�[�i�[�̍�i�͕��ʓI�Ɍ����邱�Ƃ������̂ł����A����ŏ�������̂悤�ȗ��̐����������Ă���Ǝv���܂��B����ɁA����ȍH�v���������̂́A��ʂ̂R���̂P���߂�A������悤�Ȑ�ƁA���̂̌`����͂����肳�����͂����Ȃ��W�X�ƍ~�肻�����������z���ł��B�C���O�����h�d����������C�ƌ��͔w�i�ɝ����邱�Ƃ��ł��܂����A���̕��i�ł́A���ꂪ�ł��Ȃ��B�͂邩�ɁA���i�̃A�y�j���R�����������ނ悤�Ȃ̂��A���낤���ĝ��g���Ă���Ƃ����Ƃ���ł��傤���B�S�̂Ƃ��āA�H�v���Â炳�ꂽ���ł͂���̂ł����A������Ԃ��Z�������̂ł��傤���A���h��őf�����`���ꂽ���������܂��A���ꂪ�A�ǂ����d�グ���Â��Ƃ����̂��A�ǂ������̏d�����Ɍ�������ۂ��Ȃ��ł͂���܂���B

�����āA�u�`���C���g�E�n�����h�̏��焟�C�^���A�v�i���}�j�Ƃ�����i������̖ڋʂ̂ЂƂƂ������Ƃł��傤�B�C�^���A�̕��i��`���Ă���̂ł��傤����ǁA�S�̂̊����́A�ȑO�ɃC�M���X�̕��i��`�����u�C���O�����h�F���b�`�����h�E�q���A�v�����X�E���[�W�F���g�̒a�����Ɂv�Ǝ��ʂ��Ă��܂��B�܂�́A���̎��_�ŕ`���ꂽ���i�̈Ⴂ�����A���i���ǂ��`�����A�ǂ����o���邩�A�Ƃ������ƂɃ^�[�i�[�̎�Ⴊ���������Ƃ̏ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���܂��B��������A�`���ΏۂƂȂ镗�i���̂��̂��Ȃ��Ȃ��Ă������ł͂Ȃ����A�ƍl���邱�ƂƂ͎���d�ł��B �W���͈ȉ��̂悤�ɁA�ׂ����͗��Ă��Ă��܂����B

�X�D�p���ɂ�����V���ȕ��a���a�q�h�s�`�h�m�G�` �m�d�v�@�o�d�`�b�d

�u�O�̊C�i�v�i���}�j�́A�Ƃɂ�������������i�ƌ��������ł��B�����āA�����`����Ă���̂�����Ȃ��悤�Ȃ��̂ɂȂ��Ă���̂ŁA�ڗ��̂ł��傤���A�^�C�g���̒ʂ�ɊC�݂̔g���������Ă���l�q���O���ׂ��A���������ɏ㉺�t�ɂȂ��Ă���̂�����炵���A�Ƃ������́B���\��O��ɂ��Ă������ǂ����B ���[���b�p�嗤�̗��s�̍ۂɕ`���ꂽ�u�n�C�f���x���N�v�i�E���}�j�Ƃ�����i�́A���i��Ƃ����������z�G��Ɍ������i�ɂȂ��Ă��܂��B�P.�R�~�Qm�Ƃ������ł��B���̑傫�ȉ�ʂŁA����܂Ō��Ă����Ƃ͈Ⴄ�^�[�i�[�������ė���悤�ł����B����̈�A�̓W���ŁA���ɂ͓���݂ƂȂ����u���^�̍\�}�ɁA�œ_�ƂȂ钆���ɂ͑��z�̉��F�������ڂ���ƕ`����A���̂悤�ɑ��z���ڗ��Ƃ������Ƃ́A�S�̂ɈÂ����悤�Ȋ�ɂȂ��Ă���B��ʑS�̂����āA���m�ȗ֊s�����������͈̂���`����Ă��Ȃ��B���ׂĂ̂��̂��ׂƂ̋��E���ڂ���Ƃ��Ă��܂��āA�܂�ŗn�������Ă��܂��Ă���悤�Ȕ��ڂ��肵�āA�l��������w�i�̂Ȃ��ɗZ���Ă��܂��Ă���悤�ȁA���݊��̂Ȃ����̂ɂȂ��Ă��܂��B�����ɐl�Ԃ̐��C�͊�����ꂸ�A�����̐��E�Ƃ������́A���E�A���҂̐��E�ɂ���悤�ȁA���z�̐��E�Ɍ����܂��B��Ƃ̑嗤���s����ɂ��ĕ`����Ă���̂ł��傤

�]�D�ӔN�̍�i���s�g�d �e�h�m�`�k�@�x�d�`�q�r

���悢��A�ӔN�̃��������̍�i�ł��B����܂Ō��Ă�����i�́A�����ł̍�i�Ɣ�ׂĂ݂�A�������ɂ悭�`���ꂽ���i��Ƃ͌����܂��B�ł��A�����Ȃ�A���̒��x�A�ʂɃ^�[�i�[�łȂ��Ă��A���̗͗ʂ���������ƂȂ�`�����Ƃ͏o������������܂���B���̓ƒf�ƕΌ��ł������A����܂Ō��Ă������i��́A�p���ł��A���{�ł��A�ǂ��ł������� �u���a�������v�i���}�j�Ƃ�����i�B�C�i��̑̍ق��Ƃ��Ă��܂��B�R���オ��D�̃V���G�b�g�́A�Ƃ��ɔ����┿�̂Ƃ��듙�͂�������`���Ƃ��Ă��܂����A�����̔����`���ꂽ�̂͑D�Ȃ̂��ǂ����A�܂��A�����̑D���R���č���������������Ă��邽�߂��A�܂��A�D�̉e���L�т� �����āA���̂悤�Ȏ��݂�l�X�ɌJ��Ԃ��Ȃ���A�o���ĉ�ʂ��݂Ă���ƁA���x�͎��o�I�Ȗʔ����������B�����ŋL���̋t�]���N�������A�Ƃ͍l�����Ȃ��ł��傤���B�߂�����\�킷�܂��A�����t�]���āA�܂������邱�Ƃ��߂���ł��邱�Ƃ�\�����邱�ƂɂȂ�A����ɉR�����Ƃ������̂ɔ��W���Ă����B���̃v���Z�X�Ŕ߂����Ƃ�������͂Ȃ��Ă��悭�Ȃ��Ă����B�^�[�i�[�̂������͔߂����Ƃ������S���������܂̂悤�Ȃ��̂Ƃ͌����Ȃ��ł��傤���B�܂�́A���o�I���ʂ̉�ł��B

�����āA�W���̍Ō�ɂ������̂��u�ɒ��ޗ[�z�v�i�E��}�j�Ƃ�����i�B�^�C�g�����݂�A����Ȋ����Ƃ��v���邩������܂��A�`�炵�����͉̂�������܂���B�Ԍn���̐F�Ɖ��n���̐F�ɂ��O���f�[�V�����ƌ��邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂��B����́A�Ⴆ�A�}�[�N�E���X�R�̕`���_�̂悤�Ȍ`�Ԃ����m�g�[���ŃO���f�[�V�������{���Ă���̂�A�z�����܂��B�^�[�i�[�̕��͂Q�F�g���Ă���̂ŁA���h��Ŗ��邢���������܂��B���X�R�̍�i����ʂɋz�����܂�ėl�ȁA�Â�����X���Ă���̂ɂ������āA�^�[�i�[�̍�i�͓����������ċP���Ă���悤�Ɍ����܂��B�����ƊJ���ꂽ�����ŁA�A�s�[��������̂����������ł��B |