2024年10月13日 東京都美術館

10月の3連休は全国的に好天に恵まれ絶好の行楽日和。13日はその中日。上野の駅を降りて公園口の改札をでたら、駅前の広場は大混雑。外国人旅行者の姿も目立つが、多くは家族連れやカップル。上野動物園の入り口は長蛇の列。私が、上野駅に着いたのは午後2時半ごろなんだが、いま並んでいて動物園に入って、そんなに過ごす時間があるのだろうかと、他人事ながら心配になる。混雑は動物園だけはなく、途中、前を通った西洋美術館ではモネのスイレン展をやっていて、美術館の前には長蛇の列が美術館の敷地の外にまで伸びている。あれは、どれぐらい待たされるのだろうか、と見ているだけでも、うんざりする。これから向かう、東京都美術館は混雑しているのだろうかと心配になる。行ってみたら、玄関で係員が大声で交通整理している。当日券売り場では、10人近く並んでいる。モネ展ほどではないが、列ができている。私が行くような展覧会では、こんなことは、めったにない。入場券を買うと、3時の入場です、と時刻指定をうける。これは初めてのこと。かなり混雑しているのかと、心配になったが、その心配は的中した。3時に入場を許されると、交通整理に誘導されて会場に入ると、人でいっぱい。ひとつの作品には、常に数人が群がっている。重版待ちしないと作品の前に立てない。それを見て、係員が、列をつくってはいけない。他人の邪魔をしないように心掛けて鑑賞して下さいと、怒鳴っている。作品の前で立ち止まって、じっくり見ることはできそうにない。人の流の空いたとこをみつけては、そこにピンポイントで行って、つまみ食いするように作品の前に立つという対し方。落ち着いて見るということはできなかった。印象に残った作品をメモしておいて、後で、これを書きながら、その作品を思い出して、あらためて反芻している。会場で、落ち着きなく、うろうろしているようだったので、途中で疲れてしまった。会場の椅子は空いてなくて、後半は追い立てられるように、そそくさと通り過ぎ、美術館を出て、電車にのって、車内で座ることができて、ようやく一息つくことができた。

10月の3連休は全国的に好天に恵まれ絶好の行楽日和。13日はその中日。上野の駅を降りて公園口の改札をでたら、駅前の広場は大混雑。外国人旅行者の姿も目立つが、多くは家族連れやカップル。上野動物園の入り口は長蛇の列。私が、上野駅に着いたのは午後2時半ごろなんだが、いま並んでいて動物園に入って、そんなに過ごす時間があるのだろうかと、他人事ながら心配になる。混雑は動物園だけはなく、途中、前を通った西洋美術館ではモネのスイレン展をやっていて、美術館の前には長蛇の列が美術館の敷地の外にまで伸びている。あれは、どれぐらい待たされるのだろうか、と見ているだけでも、うんざりする。これから向かう、東京都美術館は混雑しているのだろうかと心配になる。行ってみたら、玄関で係員が大声で交通整理している。当日券売り場では、10人近く並んでいる。モネ展ほどではないが、列ができている。私が行くような展覧会では、こんなことは、めったにない。入場券を買うと、3時の入場です、と時刻指定をうける。これは初めてのこと。かなり混雑しているのかと、心配になったが、その心配は的中した。3時に入場を許されると、交通整理に誘導されて会場に入ると、人でいっぱい。ひとつの作品には、常に数人が群がっている。重版待ちしないと作品の前に立てない。それを見て、係員が、列をつくってはいけない。他人の邪魔をしないように心掛けて鑑賞して下さいと、怒鳴っている。作品の前で立ち止まって、じっくり見ることはできそうにない。人の流の空いたとこをみつけては、そこにピンポイントで行って、つまみ食いするように作品の前に立つという対し方。落ち着いて見るということはできなかった。印象に残った作品をメモしておいて、後で、これを書きながら、その作品を思い出して、あらためて反芻している。会場で、落ち着きなく、うろうろしているようだったので、途中で疲れてしまった。会場の椅子は空いてなくて、後半は追い立てられるように、そそくさと通り過ぎ、美術館を出て、電車にのって、車内で座ることができて、ようやく一息つくことができた。

この展覧会と田中一村については、主催者あいさつにあるので引用します。“本展は、一村の神童と称された幼年期から、終焉の地である奄美大島で描かれた最晩年の作品まで、その全貌をご紹介する大回顧展です。世俗的な栄達とは無縁な中で、全身全霊をかけて「描くこと」に取り組んだ一村の生涯は、「不屈の情熱の軌跡」といえるものでした。自然を主題とする澄んだ光にあふれた絵画は、その情熱の結晶であり、静かで落ち着いた雰囲気のなかに、消えることのない、彼の魂の輝きをも宿しているかのようです。本展は、奄美の田中一村記念美術館の所蔵品をはじめ、代表作を網羅する決定版であり、近年発見された資料を多数含む構成により、この稀にみる画家の真髄に迫り、「生きる糧」としての芸術の深みにふれていただこうとする試みです。”

第1章 若き南画家「田中米邨」東京時代

神童といわれた少年時代からの修業時代と自身の個性を発見していった時期です。

神童といわれた少年時代からの修業時代と自身の個性を発見していった時期です。

「菊図」という八歳のころに描いたものが展示してありますが、八歳の子供が描いたものとは思えない、日本画の作品となっています。父親が彫刻家だったというのですが、一種の英才教育を受けていたのでしょう。これを描いたのも凄いですが、それ以上に、それを作品として残していたとうのはもっと凄い。おそらく、何かのお手本があって、“たいへんよくできました”と描いたものでしょうか。なぞったというわけでもないでしょうが、サラサラと筆が流れるように描いたような感じがして、止まっていないとうか、ひっかかりがない感じがします。筆に力(気)が入っていない。それは。後々まで、この人の作品の性格に在りつづけたと思います。

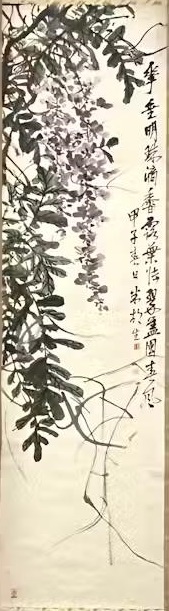

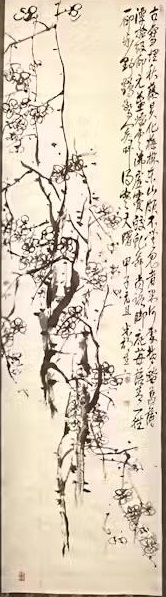

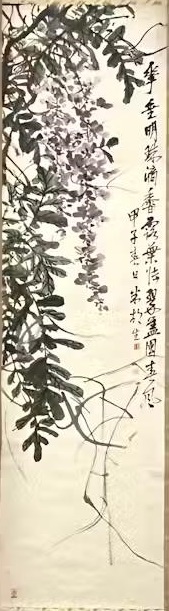

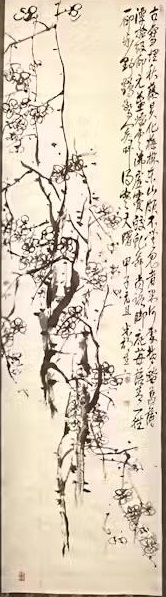

「白梅図」(左側)という、また15歳で描いたという作品ですが、梅の枝が無秩序に絡み合うような筆跡は抽象画のようでもあります。しかし、それは梅を描いたというよりは、筆が無秩序に進んでしまったという印象です。筆に弄ばれたといった方がいいかもしれません。しかし、画面には讃の漢が所狭しとばかりにびっしりと右半分を埋め尽くすように書き込まれ、それに対抗すように左半分は木の枝を描く線で溢れています。画面を描写で溢れかえるという彼の特徴の萌芽的なものを、ここで見つけることができるというのは、少し早いでしょうか。それは同じ1924年に描かれた「藤図」(中側)で萌芽的だったのが2年後の「藤花図」(右側)ではっきり現われるので、よく分かります。

「白梅図」(左側)という、また15歳で描いたという作品ですが、梅の枝が無秩序に絡み合うような筆跡は抽象画のようでもあります。しかし、それは梅を描いたというよりは、筆が無秩序に進んでしまったという印象です。筆に弄ばれたといった方がいいかもしれません。しかし、画面には讃の漢が所狭しとばかりにびっしりと右半分を埋め尽くすように書き込まれ、それに対抗すように左半分は木の枝を描く線で溢れています。画面を描写で溢れかえるという彼の特徴の萌芽的なものを、ここで見つけることができるというのは、少し早いでしょうか。それは同じ1924年に描かれた「藤図」(中側)で萌芽的だったのが2年後の「藤花図」(右側)ではっきり現われるので、よく分かります。

「艶鞠図」という1928年の作品です。これまでの作品にはなかった色彩のバリエーションが加わって、多彩になり、一気に派手になります。それ以上に、大輪の菊の花の一枚一枚の花弁がビラビラで、それらが、いわば反復するように重なっていて、その反復が画面を占めるようになるという、パターンが生まれている。それは、菊の花を描くとか、花鳥画の日本画を制作するというより、この反復を筆をもって繰り返すことを優先し、そのための題材として、菊の花を花鳥画として制作するようにした、と思えてくるようなのです。それは、生き生きとした生命感とか、菊の花を写実的に描くというのは違って、筆から生み出される、うねうねと曲がりくねる線の運動を反復することによって、画面に波動のようなリズムが生まれる。この作品では、数個描かれている菊の花ごとに、それぞれリズムがあって、それらが異なる色という色分けもあって、各個に波動を生んでいる。その無秩序さが、一見、菊の花を描いた花鳥画のなかで蠢いているのです。

「艶鞠図」という1928年の作品です。これまでの作品にはなかった色彩のバリエーションが加わって、多彩になり、一気に派手になります。それ以上に、大輪の菊の花の一枚一枚の花弁がビラビラで、それらが、いわば反復するように重なっていて、その反復が画面を占めるようになるという、パターンが生まれている。それは、菊の花を描くとか、花鳥画の日本画を制作するというより、この反復を筆をもって繰り返すことを優先し、そのための題材として、菊の花を花鳥画として制作するようにした、と思えてくるようなのです。それは、生き生きとした生命感とか、菊の花を写実的に描くというのは違って、筆から生み出される、うねうねと曲がりくねる線の運動を反復することによって、画面に波動のようなリズムが生まれる。この作品では、数個描かれている菊の花ごとに、それぞれリズムがあって、それらが異なる色という色分けもあって、各個に波動を生んでいる。その無秩序さが、一見、菊の花を描いた花鳥画のなかで蠢いているのです。

「蘭竹図/富貴図衝立」は、1929年の作品で、片面金地に水墨のみの蘭竹図、もう片面には鮮やかな色彩で「富貴図」が描かれた両面の衝立です。展示室の真ん中にガラスケースに入った衝立がドーンと置かれて、裏表の両方か ら眺められるようになっていました。人だかりがして、人の隙間から窺うようにして

ら眺められるようになっていました。人だかりがして、人の隙間から窺うようにして 見ることしかできませんでした。「蘭竹図」(右側)は金地の上に墨一色で、竹の葉が何十枚、何百枚と重なるように描かれていて、その下方には生い茂る下草の細長い葉の線が余白を埋めるように描かれています。これを見ていると、一般的な日本画のお行儀よく並ぶような配置された木や草とは違う描き方になっているのが分かります。何よりも、いわゆる日本画の余白を生かして余韻とか風情を感じさせるという要素が、ここには全くありません。そのあたりが、東京美術学校を入学して数か月で退学してしまったことなどから、アカデミックな型にはまった日本画の教育を免れたことも、その原因のひとつかもしれないと思います。それが、田中の特徴を形成させひとつの原因かもしれません。そして、裏面の「富貴図」(左側)は対照的に極彩色に彩られた花々が描かれています。その花の花弁は、表面の竹のうねうねした線が重ねられて、花のなかで蠢いています。これらは、そういううねうねした線が埋め尽くされているようなのが、力強い線と捉えられるのでしょうか。私には、一本一本の線には、それほど力、あるいは気力が込められているようには見えません。それより、スゥーッと流れるように引かれているという印象が強いです。

見ることしかできませんでした。「蘭竹図」(右側)は金地の上に墨一色で、竹の葉が何十枚、何百枚と重なるように描かれていて、その下方には生い茂る下草の細長い葉の線が余白を埋めるように描かれています。これを見ていると、一般的な日本画のお行儀よく並ぶような配置された木や草とは違う描き方になっているのが分かります。何よりも、いわゆる日本画の余白を生かして余韻とか風情を感じさせるという要素が、ここには全くありません。そのあたりが、東京美術学校を入学して数か月で退学してしまったことなどから、アカデミックな型にはまった日本画の教育を免れたことも、その原因のひとつかもしれないと思います。それが、田中の特徴を形成させひとつの原因かもしれません。そして、裏面の「富貴図」(左側)は対照的に極彩色に彩られた花々が描かれています。その花の花弁は、表面の竹のうねうねした線が重ねられて、花のなかで蠢いています。これらは、そういううねうねした線が埋め尽くされているようなのが、力強い線と捉えられるのでしょうか。私には、一本一本の線には、それほど力、あるいは気力が込められているようには見えません。それより、スゥーッと流れるように引かれているという印象が強いです。

「椿図屏風」(左側)という1931年の作品です。絹本金地着色、二曲一双の金屏風。左隻は金無地、右隻には画面

「椿図屏風」(左側)という1931年の作品です。絹本金地着色、二曲一双の金屏風。左隻は金無地、右隻には画面 を覆い尽くすように椿の花と葉が描かれており、さらに隙間を埋めるように白梅が描かれています。一隻は無地でもう一隻はこれでもかと盛られた椿の花、花、花。極端な構図が醸し出す迫力は異質でさえあります。無地は余白ですらなく無です。この対象は厳しい緊張感を生み出しています。描かれた椿は2種類。一つは、八重の牡丹咲きで絞り模様のツバキ。多数の花数で画面の多くを占めています。もう一つは、赤い一重のツバキ。花弁は平たく全開して、黄色い雄しべは丸く円を書いています。花糸は白いので真っ赤な花弁とのコントラストが美しい。椿の二種類の花が反復するように、リズム感を生み、その鮮やかな花を点とすると、暗い緑色の葉がのたうつ線のように反復され、鮮やかな花である点と対照され、緊張感を生んでいます。これは、普通の日本画の余韻といったものとは異質です。例えば、同じ題材を扱った速水御舟の「名樹散椿」と比べてみると、咲き誇る花を押しつぶすかのように濃緑の葉が密生する「椿図屏風」(右側)は余白とのバランスを計算しパターン化され、より装飾的な「名樹散椿」とは緊張感まったく違います。

を覆い尽くすように椿の花と葉が描かれており、さらに隙間を埋めるように白梅が描かれています。一隻は無地でもう一隻はこれでもかと盛られた椿の花、花、花。極端な構図が醸し出す迫力は異質でさえあります。無地は余白ですらなく無です。この対象は厳しい緊張感を生み出しています。描かれた椿は2種類。一つは、八重の牡丹咲きで絞り模様のツバキ。多数の花数で画面の多くを占めています。もう一つは、赤い一重のツバキ。花弁は平たく全開して、黄色い雄しべは丸く円を書いています。花糸は白いので真っ赤な花弁とのコントラストが美しい。椿の二種類の花が反復するように、リズム感を生み、その鮮やかな花を点とすると、暗い緑色の葉がのたうつ線のように反復され、鮮やかな花である点と対照され、緊張感を生んでいます。これは、普通の日本画の余韻といったものとは異質です。例えば、同じ題材を扱った速水御舟の「名樹散椿」と比べてみると、咲き誇る花を押しつぶすかのように濃緑の葉が密生する「椿図屏風」(右側)は余白とのバランスを計算しパターン化され、より装飾的な「名樹散椿」とは緊張感まったく違います。

「秋色」という昭和10年代の作品です。これまでなかったグラデーションが加わります。それが秋の枯れた感じを生み出す。様々な色に紅葉した様々な形の葉を、まるで抽象画のように配置している。紅葉の葉を反復するように重ねて配置しているが、紅葉の程度を黄色のグラデーションをつけることで、反復の変奏をするように変化を作り出しています。中でも赤い色を中央に流れるように配置していながら、木の幹や蔓はまた違う動きを出して、しかも落ち着いた茶色を配置することで対照を作り出している。それらにより、画面の平面的な動きに時間的な動きの要素が新たに加えられたのではないかと思います。

「秋色」という昭和10年代の作品です。これまでなかったグラデーションが加わります。それが秋の枯れた感じを生み出す。様々な色に紅葉した様々な形の葉を、まるで抽象画のように配置している。紅葉の葉を反復するように重ねて配置しているが、紅葉の程度を黄色のグラデーションをつけることで、反復の変奏をするように変化を作り出しています。中でも赤い色を中央に流れるように配置していながら、木の幹や蔓はまた違う動きを出して、しかも落ち着いた茶色を配置することで対照を作り出している。それらにより、画面の平面的な動きに時間的な動きの要素が新たに加えられたのではないかと思います。

第2章 千葉時代「一村」誕生

父親を亡くし、30歳を迎えた一村は、千葉に移住し、自活し始めたといいます。貧乏な生活のなかでも絵画を描き続けた、その時期の作品です。

「千葉寺 麦秋」という昭和20年代末の作品です。これまで見たことがなかった風景画です。西洋の風景画にも人間を大変小さく描きこんでいる作品がありますが、この作品は、それ以上に人間が極端に小さい。その極端さは日本画としては異質ではないかと思います。そして、その他に、この作品の特徴と思えることは、輪郭が明確に描かれていないというところです。とはいっても、朦朧体のように意識して輪郭を描かないのとは違うようです。細い筆で細い線を引くという細かい作業は、この人は行わないのでしょうか。比較的太いか広い筆で線を引くと、その線の幅が、そのまま木の幹だったりしている。細い線で輪郭を描き、その輪郭で囲まれた中を着色する、というのではないのです。それは、太い(広い)筆で引いた線は木の幹だったり葉だったりという面を直接作っているというわけです。そのような線のような面で画面が構成されている、それが一村の作品の特徴となっています。

「千葉寺 麦秋」という昭和20年代末の作品です。これまで見たことがなかった風景画です。西洋の風景画にも人間を大変小さく描きこんでいる作品がありますが、この作品は、それ以上に人間が極端に小さい。その極端さは日本画としては異質ではないかと思います。そして、その他に、この作品の特徴と思えることは、輪郭が明確に描かれていないというところです。とはいっても、朦朧体のように意識して輪郭を描かないのとは違うようです。細い筆で細い線を引くという細かい作業は、この人は行わないのでしょうか。比較的太いか広い筆で線を引くと、その線の幅が、そのまま木の幹だったりしている。細い線で輪郭を描き、その輪郭で囲まれた中を着色する、というのではないのです。それは、太い(広い)筆で引いた線は木の幹だったり葉だったりという面を直接作っているというわけです。そのような線のような面で画面が構成されている、それが一村の作品の特徴となっています。

同じシリーズの「千葉寺 雪」という作品です。これも人物が異様に小さいし、線というより面で描かれています。例えば前面の雪の積 もった地面も後景の木の枝に積もった雪も、白い面として、のっぺりしているという感じです。それが空の青い色と、積もった雪の白い面とが対照されて、日本画というより青と白の対照を生かしたイラストのようです。そこには、日本画に常套的な冬の寂しさとか静けさ寒々としたといった印象はまったくありません。そういう感傷を起こさせない、言ってみればサバサバしたところは田中の作品に一貫していると思います。

もった地面も後景の木の枝に積もった雪も、白い面として、のっぺりしているという感じです。それが空の青い色と、積もった雪の白い面とが対照されて、日本画というより青と白の対照を生かしたイラストのようです。そこには、日本画に常套的な冬の寂しさとか静けさ寒々としたといった印象はまったくありません。そういう感傷を起こさせない、言ってみればサバサバしたところは田中の作品に一貫していると思います。

「白い花」という1947年の作品です。2曲の屏風の大きな画面全体が淡い緑と白で構成されて、明るく爽やかな色調で雰囲気が作られています。葉は遠くから見ると緑色の塊に見えて、そこに白い花が点々と散りばめられるように配置されているように映ります。しかし、緑の葉、一枚一枚描かれて、それが重なり合っているので、遠目には塊に見えるというわけです。とはいっても、細かい隙間があるので、重く、もっさりとした感じはありません。緑の葉と白い花がそれぞれがのっぺりとした面で、それぞれに反復するように重なり合ってという画面です。その平面的で葉と花がパターン化しているところから琳派的と言えるかもしれません。というより、後の奄美に渡ってからの作品で顕著に感じるのですが、アンリ・ルソーに似ている。感傷を起こさせないサバサバしたところって、記号的、装飾的でもあるからね。

「白い花」という1947年の作品です。2曲の屏風の大きな画面全体が淡い緑と白で構成されて、明るく爽やかな色調で雰囲気が作られています。葉は遠くから見ると緑色の塊に見えて、そこに白い花が点々と散りばめられるように配置されているように映ります。しかし、緑の葉、一枚一枚描かれて、それが重なり合っているので、遠目には塊に見えるというわけです。とはいっても、細かい隙間があるので、重く、もっさりとした感じはありません。緑の葉と白い花がそれぞれがのっぺりとした面で、それぞれに反復するように重なり合ってという画面です。その平面的で葉と花がパターン化しているところから琳派的と言えるかもしれません。というより、後の奄美に渡ってからの作品で顕著に感じるのですが、アンリ・ルソーに似ている。感傷を起こさせないサバサバしたところって、記号的、装飾的でもあるからね。

「黄昏」という1948年の作品です。日本画の風情をあまり感じさせないもので、黄昏時の空の暗い色とか、家の灯りの暗いオレンジ色といった色遣いはオランダの風景画の風情を感じさせます。何度も言うようですが、田中の作品には余白がなくて、画面全部が絵の具で塗り込められています。夕暮れの寂しさ、侘しさのような風情はまったく感じられません。しかも、画面の構成には風景ではあるのに遠近感はなく平面的でのっぺりしています。日が落ちて影となった木々や家の黒と空のグレーに対して、家の灯りのオレンジ色の対照されて印象的に映える。さきほど指摘しましたが、木々の影となって黒で描かれている形が、アンリ・ルソー的に映ります。

「黄昏」という1948年の作品です。日本画の風情をあまり感じさせないもので、黄昏時の空の暗い色とか、家の灯りの暗いオレンジ色といった色遣いはオランダの風景画の風情を感じさせます。何度も言うようですが、田中の作品には余白がなくて、画面全部が絵の具で塗り込められています。夕暮れの寂しさ、侘しさのような風情はまったく感じられません。しかも、画面の構成には風景ではあるのに遠近感はなく平面的でのっぺりしています。日が落ちて影となった木々や家の黒と空のグレーに対して、家の灯りのオレンジ色の対照されて印象的に映える。さきほど指摘しましたが、木々の影となって黒で描かれている形が、アンリ・ルソー的に映ります。

「四季花譜図」という1948年の作品です。襖絵で、この反対の面には「松図」が描かれています。画像では分かりませんが、実際に現物を見ると、かなり大きく花が描かれています。襖の大きさを想像して、その中で描かれている花の大きさを想像してみてください。その比率から、かなり大きく描かれているのが推測できると思います。例えば、一株の花を見て下さい。茎についている葉が同じような形で反復されています。花についても、細かく見ると、花びらが反復されて重なっています。それらが、うねうねした線で構成されています。描き方は面的でのっぺりしているのですが、うねうねしているので、自然な感じが生まれています。それが、日本画の一般的な花鳥画と異質なところです。たとえば、活躍の時期が重なる福田平八郎は、同じように琳派的な反復で画面を構成させた人ですが、福田の場合はうねうね線がなくて、デザイン的な性格が強く感じられます。その分、常套的な日本画に対する異質さは稀薄です。

「四季花譜図」という1948年の作品です。襖絵で、この反対の面には「松図」が描かれています。画像では分かりませんが、実際に現物を見ると、かなり大きく花が描かれています。襖の大きさを想像して、その中で描かれている花の大きさを想像してみてください。その比率から、かなり大きく描かれているのが推測できると思います。例えば、一株の花を見て下さい。茎についている葉が同じような形で反復されています。花についても、細かく見ると、花びらが反復されて重なっています。それらが、うねうねした線で構成されています。描き方は面的でのっぺりしているのですが、うねうねしているので、自然な感じが生まれています。それが、日本画の一般的な花鳥画と異質なところです。たとえば、活躍の時期が重なる福田平八郎は、同じように琳派的な反復で画面を構成させた人ですが、福田の場合はうねうね線がなくて、デザイン的な性格が強く感じられます。その分、常套的な日本画に対する異質さは稀薄です。

「白梅図」という1948年の作品です。4枚ずつの襖、それぞれいっぱいに白梅の巨木が描かれています。右手に根があり、そこから太い幹が幾本ものび出しています。左へ主幹が伸び上がり、それから下方へ出ている幾つかの分枝に、2、3分咲きの白梅の花がついています。幹にはウメノキゴケがつき、ヘラ状の羊歯が垂れ下がっています。枝振りは雄大ですが、特に印象に残るような奇態な屈曲を見せているというのではなく、ぶっきらぼうに直線状に延びた枝が空間を斜め十文字に斬るという構図です。人手のかかっていない自然の梅の巨木であると思う。ただ、これだけしか描かれておらず、地表にも空にもなにも描かれていません。しかも、巨木の重厚感はなく、枝ぶりで目を惹くようなところはありません。この白梅図のポイント、左方に斜めに下垂する大枝に咲き始めた純白の梅花と鈍赤紫の莟が、画面の左上を埋めるように無数にちりばめて配置されているところです。早春の野末の梅の花の一輪一輪が互いに会話を交わしあっているような、その反復です。梅花のひとつひとつに変化が加えられ、様式化されて装飾単位になってしまわない個別性が感じられる。音楽用語でいうとロンド形式の反復ではなく変奏曲となって、反復によって世界が広がるようなふくらみがあるのです。

「白梅図」という1948年の作品です。4枚ずつの襖、それぞれいっぱいに白梅の巨木が描かれています。右手に根があり、そこから太い幹が幾本ものび出しています。左へ主幹が伸び上がり、それから下方へ出ている幾つかの分枝に、2、3分咲きの白梅の花がついています。幹にはウメノキゴケがつき、ヘラ状の羊歯が垂れ下がっています。枝振りは雄大ですが、特に印象に残るような奇態な屈曲を見せているというのではなく、ぶっきらぼうに直線状に延びた枝が空間を斜め十文字に斬るという構図です。人手のかかっていない自然の梅の巨木であると思う。ただ、これだけしか描かれておらず、地表にも空にもなにも描かれていません。しかも、巨木の重厚感はなく、枝ぶりで目を惹くようなところはありません。この白梅図のポイント、左方に斜めに下垂する大枝に咲き始めた純白の梅花と鈍赤紫の莟が、画面の左上を埋めるように無数にちりばめて配置されているところです。早春の野末の梅の花の一輪一輪が互いに会話を交わしあっているような、その反復です。梅花のひとつひとつに変化が加えられ、様式化されて装飾単位になってしまわない個別性が感じられる。音楽用語でいうとロンド形式の反復ではなく変奏曲となって、反復によって世界が広がるようなふくらみがあるのです。