2017年5月11日(木) 菊池寛実記念 智美術館

欧米と違って、日本人のコレクションは公的な政府や美術館のような団体に寄付されるのではなくて、財団法人を設立して個人美術館をつくることが多いという。東京には、そういう美術館がたくさんある。そういう美術館の傾向として、瀟洒で凝ったデザインの建物で、しゃれたカフェが併設されているという場合が多い。そのうえ、都会の隠れ家でもないが、土地勘のある人でないと分かりづらいようなところにあって、「東京に、こんなところがあった!」とでもいうような意外性を訪れる人に印象付けるようなとろがある。残念だけれど、こういうものは、私には、絵画を見る場合に邪魔になってしょうがない。だから、個人美術館は好きではない。この美術館も、そういうのに典型的にあてはまるものだった。まず、都会に土地勘のない私には、行きにくいことこの上ない。ちょうど昼間で、暑い日だったので、地下鉄の駅から歩いて、何度も道を探して迷った。漸く、玄関にたどり着いた時には、汗をかいていた。

欧米と違って、日本人のコレクションは公的な政府や美術館のような団体に寄付されるのではなくて、財団法人を設立して個人美術館をつくることが多いという。東京には、そういう美術館がたくさんある。そういう美術館の傾向として、瀟洒で凝ったデザインの建物で、しゃれたカフェが併設されているという場合が多い。そのうえ、都会の隠れ家でもないが、土地勘のある人でないと分かりづらいようなところにあって、「東京に、こんなところがあった!」とでもいうような意外性を訪れる人に印象付けるようなとろがある。残念だけれど、こういうものは、私には、絵画を見る場合に邪魔になってしょうがない。だから、個人美術館は好きではない。この美術館も、そういうのに典型的にあてはまるものだった。まず、都会に土地勘のない私には、行きにくいことこの上ない。ちょうど昼間で、暑い日だったので、地下鉄の駅から歩いて、何度も道を探して迷った。漸く、玄関にたどり着いた時には、汗をかいていた。

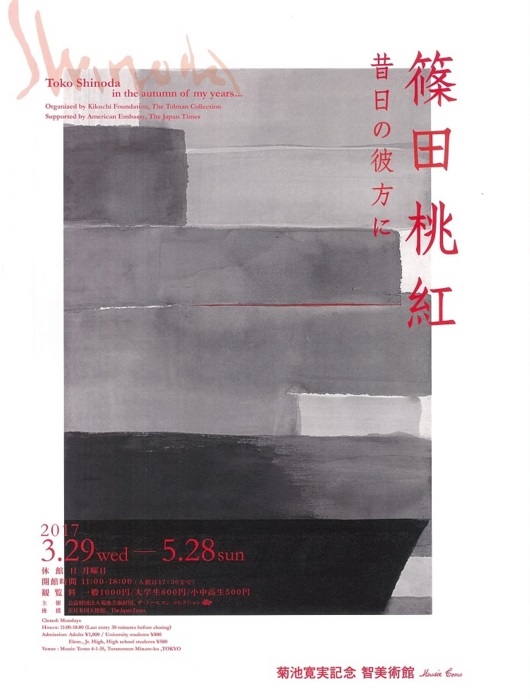

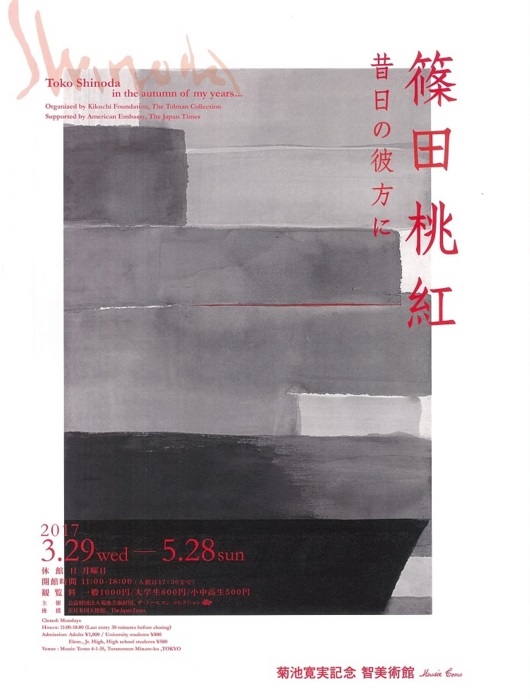

篠田桃紅という人についての知識も情報も、私は持っていないので、どういう作品を制作しているのかについては、展覧会パンフレットの紹介を引用します。“篠田桃紅氏(1913年〜)は書家だあり、また「墨象」と呼ばれる墨の色と線による抽象画によって国際的な評価を受ける芸術家です。幼年時に手ほどきを受けて以来、ほぼ独学で書を学んだ篠田氏は、1956年からの二年間を単身ニューヨークで過ごし、当時先端の美術に刺激を受けつつ、墨による表現を広げていきます。瑞々しく、潤いを感じさせる淡墨から、濃墨の力強い黒、鮮やかな朱や金銀泥など、篠田氏の引く線は豊かな表現を見せ、紙の上に無限の響きを奏でます。日々の心象や思いを筆に託し生み出される作品は、今日まで半世紀を超えて多くの人の心を捉えてきました。”私は、何かの折に、この展覧会のことが紹介されていたのを見て、抽象画のような作品があるので興味を持ったのが動機です。この引用を読む限りでは、この人は、抽象画というような美術史的なアプローチをとっていないので、絵画の伝統とはべつのところがでてきたエキゾティックな要素とか、アウトサイダー・アートのようなニュアンスなのかもしれないと思いました。書家から始まったとも紹介されていましたが、今回展示されている作品を、私は書とは思えなかったので、独学ともありましたが、書とも絵画とも、それらの伝統的な概念とはべつのところで制作をしている人で、たまたま出来上がった作品を現代アートとして発表している、というもののように思えました。別にジャンルに拘るわけではないのですが、私が、この人の作品を見ていて、さきほどもチラッといいましたが、絵画とも書とも見えないので、どのように見ていいのか、そのとっかかりがつかめず、ただ、入場料を払って入館したので、すぐに出て行ってしまうのはもったいないので、もとをとろうと、しばらく館内にいて、作品を眺めていました。

「Mounment/いしぶみ」という作品は、展覧会のパンフレットでフィーチャーされている作品です。無造作に左から右に水平に幅広い横帯が引かれています。おそらく、筆で引かれた面で、墨がにじんだり、かすれたりしています。水墨画のようなモノクロームのなかで唯一、真ん中に細い赤い横線が引かれています。それが印象的のようです。しかし、私には、篠田が、このような幅広い横帯を引いたというモティーフで作品を制作したのか、理由が分からないのです。作品表現に関して言葉で論理的に説明できるものではないとは思っています。だから、べつに説明できなくてもいいのですが、篠田がこの作品を制作したということに違和感、とまではいかないまでも、ちぐはぐした感じをもってしまうのです。具体的なあらわれとして、この作品と似たような作品が見つけられないのです。正統的な抽象画家で名の知れた人々を見渡すと、その画家なりのパターンをもっていて、そのパターンを繰り返すようにして似た作品を量産するものです。抽象画というのは、何を描くのかという対象があらかじめ与えられているわけではないので、自分で描くことができるもの、自分の技量を最大限に活かすことができるもの、そういう自分の描く範囲、限界を手探りしながら、描くものや描きたいものを見つけていく。何でも描いていい、というのは、実は何も描けないというところから、描くものを見出していくための、取っ掛かりを何かの偶然に見出して、それを繰り返していくことによって、その方向性で手探りしていくことが、何をみつけだしていく。それが似たような作品をパターンのように制作していくことにあらわれると思います。ところが、今回の展覧会では、篠田の作品には、そういうパターンを見出せませんでした。それは、展示作品数は少ないし、体系的な回顧展のような展示の仕方をしていないようなので、この展覧会での展示を見た印象のみで語っているので、誤解をしているのかもしれないことは、お断りしておきます。

「Mounment/いしぶみ」という作品は、展覧会のパンフレットでフィーチャーされている作品です。無造作に左から右に水平に幅広い横帯が引かれています。おそらく、筆で引かれた面で、墨がにじんだり、かすれたりしています。水墨画のようなモノクロームのなかで唯一、真ん中に細い赤い横線が引かれています。それが印象的のようです。しかし、私には、篠田が、このような幅広い横帯を引いたというモティーフで作品を制作したのか、理由が分からないのです。作品表現に関して言葉で論理的に説明できるものではないとは思っています。だから、べつに説明できなくてもいいのですが、篠田がこの作品を制作したということに違和感、とまではいかないまでも、ちぐはぐした感じをもってしまうのです。具体的なあらわれとして、この作品と似たような作品が見つけられないのです。正統的な抽象画家で名の知れた人々を見渡すと、その画家なりのパターンをもっていて、そのパターンを繰り返すようにして似た作品を量産するものです。抽象画というのは、何を描くのかという対象があらかじめ与えられているわけではないので、自分で描くことができるもの、自分の技量を最大限に活かすことができるもの、そういう自分の描く範囲、限界を手探りしながら、描くものや描きたいものを見つけていく。何でも描いていい、というのは、実は何も描けないというところから、描くものを見出していくための、取っ掛かりを何かの偶然に見出して、それを繰り返していくことによって、その方向性で手探りしていくことが、何をみつけだしていく。それが似たような作品をパターンのように制作していくことにあらわれると思います。ところが、今回の展覧会では、篠田の作品には、そういうパターンを見出せませんでした。それは、展示作品数は少ないし、体系的な回顧展のような展示の仕方をしていないようなので、この展覧会での展示を見た印象のみで語っているので、誤解をしているのかもしれないことは、お断りしておきます。

「Flamboyance/はなやか」は在原業平の有名な短歌を書いたものです。“ちはやふる神代もきかず

竜田川 からくれなゐに 水くくるとは”という百人一首にも入っている短歌です。同じ短歌を書いた作品として、「Momiji/もみじ」のほか、いくつか作品が展示されていました。私には、書を見る目がないのかもしれませんが、の二つの作品を見比べて見ると、着せ替え人形のような気がします。それは、短歌を書いた文字(書)はひとつの形のモチーフとして、その色や大きさの変化を与えたり、背景を替えて、その組合せによってヴァリエイションを作り出しているように見えます。これは、私の個人的な見方なのでしょうが、百人一首の人気歌で、知っている人知っているし、比較的よく知られている歌なので、その短歌が書かれていることを知れば、歌の内容や詠み人である業平という歌人、あるいは伊勢物語のエピソード、それを連想させるような舞台装置のような背景の図像から、持っている情報を引き出して、それをもって作品の印象に加えていく。そういう効果を見る人に及ぼすように考えられて画面がデザインされているように見えました。

「Flamboyance/はなやか」は在原業平の有名な短歌を書いたものです。“ちはやふる神代もきかず

竜田川 からくれなゐに 水くくるとは”という百人一首にも入っている短歌です。同じ短歌を書いた作品として、「Momiji/もみじ」のほか、いくつか作品が展示されていました。私には、書を見る目がないのかもしれませんが、の二つの作品を見比べて見ると、着せ替え人形のような気がします。それは、短歌を書いた文字(書)はひとつの形のモチーフとして、その色や大きさの変化を与えたり、背景を替えて、その組合せによってヴァリエイションを作り出しているように見えます。これは、私の個人的な見方なのでしょうが、百人一首の人気歌で、知っている人知っているし、比較的よく知られている歌なので、その短歌が書かれていることを知れば、歌の内容や詠み人である業平という歌人、あるいは伊勢物語のエピソード、それを連想させるような舞台装置のような背景の図像から、持っている情報を引き出して、それをもって作品の印象に加えていく。そういう効果を見る人に及ぼすように考えられて画面がデザインされているように見えました。

少ない作品数でもって即断してしまうのは、誤解の危険が大きいのかもしれませんが、間違っていれば、後で修正すればいいので、敢えて、ここでとりあえず表明しておくことにします。この人の作品は、表層の効果に特化したもので、作者は、ある程度は即興的に制作をして結果オーライで出来上がったものを拾い上げて、その段階で厳しく取捨選択をして、残ったものを作品として残している。そんなようなものに見えました。したがって、この人の作品には、強い批評性、それは対象に対する批評性ではなくて、自身に対する批評性を感じました。それは、この二つの作品の背景の使い方もそうだし、「Mounment/いしぶみ」でもそうなのですが、これを表現したいとか、伝えたいんだというようなオリジナリティというより、それはインパクトと同時に反発をもまぬくものであるわけで、そういうことは避けて、どこかで見たような既視感を覚えるような感じで、抵抗感は大きくないので比較的安心感をもって接していて、その表層での効果を考えて画面を作られている。マーケティングでいえば、全く新たな市場を作るような、強力ではあるがリスクがある製品ではなくて、既存市場において売れ筋とは一線を画すけれど、一定の収益が計算できるニッチでシェアを確保することを目指す、といった性格ではないかという印象です。そこに、篠田という人の批評性があるように思えました。

少ない作品数でもって即断してしまうのは、誤解の危険が大きいのかもしれませんが、間違っていれば、後で修正すればいいので、敢えて、ここでとりあえず表明しておくことにします。この人の作品は、表層の効果に特化したもので、作者は、ある程度は即興的に制作をして結果オーライで出来上がったものを拾い上げて、その段階で厳しく取捨選択をして、残ったものを作品として残している。そんなようなものに見えました。したがって、この人の作品には、強い批評性、それは対象に対する批評性ではなくて、自身に対する批評性を感じました。それは、この二つの作品の背景の使い方もそうだし、「Mounment/いしぶみ」でもそうなのですが、これを表現したいとか、伝えたいんだというようなオリジナリティというより、それはインパクトと同時に反発をもまぬくものであるわけで、そういうことは避けて、どこかで見たような既視感を覚えるような感じで、抵抗感は大きくないので比較的安心感をもって接していて、その表層での効果を考えて画面を作られている。マーケティングでいえば、全く新たな市場を作るような、強力ではあるがリスクがある製品ではなくて、既存市場において売れ筋とは一線を画すけれど、一定の収益が計算できるニッチでシェアを確保することを目指す、といった性格ではないかという印象です。そこに、篠田という人の批評性があるように思えました。

「Mounment/いしぶみ」では繰り返しの試行錯誤が感じられなくて、「Flamboyance/はなやか」と「Momiji/もみじ」は着せ替え人形のようなパターンの焼き直しというコメントは、矛盾していると受け取られる人も多いのではないかと思いますが、上述の意味合いで考えていただければ、感じ取ってもらえるのではないかと思います。つまり、前者は何を描くかという点のこと、つまり新しい市場を開拓することに関して述べているのに対して、後者は既存市場の中で差異化によりシェアを確保することに関して述べていると理解していただければ、矛盾しているこにはならないのではないか、ということです。

「Omnipotence/無限のちから」という作品です。ほとんど同じパターンの形を「Avanti/さきがけ」に見ることができます。そこでは、書の勢いや墨の濃淡やにじみやかすれといった、結果としてあらわれたものが異なっていることから印象に差異が生まれているように見えます。そして、使っている色の変化が、その効果を補完するように強めていると思います。篠田の最大の特徴は、この差異の味わいにあると思います。あえて抽象的な言葉あそびのように語ることにしますが、篠田のこのような特徴は、正統的な西洋の絵画の伝統から言えば、何も表現しようとしない空虚なものと言われかねません。それが日本という辺境地域の作家であることと、書道という西洋絵画とは異なる伝統を源としている要素があるというコンセプトからのエキゾティシズムが、東洋趣味に起因する特殊なものと、受け取られた。例えば、空虚さは東洋的な禅の「無」とか「わびさび」とでも形容できるような特殊なものとして印象の差異化を作りだした。そのイメージは、筆の勢いや墨の濃淡やにじみやかすれといった伝統的な西洋絵画ではノイズとなるものが、個性をアピールする有効なツールとなっている点がさらにユニークさなった。浅はかで知ったかぶりのコメントかもしれませんが。例えば、ロラン・バルトが『表層の帝国』で俳句を賛美していることとの共通性が、そこにある。もしかしたら、篠田は、それを意識して作品を制作している、というように、私には見えました。それは、何度も繰り返していますが、この人には強い批評性がある、ということです。

「Omnipotence/無限のちから」という作品です。ほとんど同じパターンの形を「Avanti/さきがけ」に見ることができます。そこでは、書の勢いや墨の濃淡やにじみやかすれといった、結果としてあらわれたものが異なっていることから印象に差異が生まれているように見えます。そして、使っている色の変化が、その効果を補完するように強めていると思います。篠田の最大の特徴は、この差異の味わいにあると思います。あえて抽象的な言葉あそびのように語ることにしますが、篠田のこのような特徴は、正統的な西洋の絵画の伝統から言えば、何も表現しようとしない空虚なものと言われかねません。それが日本という辺境地域の作家であることと、書道という西洋絵画とは異なる伝統を源としている要素があるというコンセプトからのエキゾティシズムが、東洋趣味に起因する特殊なものと、受け取られた。例えば、空虚さは東洋的な禅の「無」とか「わびさび」とでも形容できるような特殊なものとして印象の差異化を作りだした。そのイメージは、筆の勢いや墨の濃淡やにじみやかすれといった伝統的な西洋絵画ではノイズとなるものが、個性をアピールする有効なツールとなっている点がさらにユニークさなった。浅はかで知ったかぶりのコメントかもしれませんが。例えば、ロラン・バルトが『表層の帝国』で俳句を賛美していることとの共通性が、そこにある。もしかしたら、篠田は、それを意識して作品を制作している、というように、私には見えました。それは、何度も繰り返していますが、この人には強い批評性がある、ということです。

「甃(いし)のうへ」という作品です。三好達治の『測量船』に収められた

“あはれ花びらながれ

“あはれ花びらながれ

をみなごに花びらながれ

をみなごしめやかに語らひあゆみ

うららかの跫音〔あしおと〕空にながれ

をりふしに瞳をあげて

翳〔かげ〕りなきみ寺の春をすぎゆくなり

み寺の甍〔いらか〕みどりにうるほひ

廂〔ひさし〕々に

風鐸〔ふうたく〕のすがたしづかなれば

ひとりなる

わが身の影をあゆまする甃〔いし〕のうへ”

という詩を題材としているというようです。本人は書として書いたのか、絵として描いたのか、そういう区分はしていないでしょうから、おそらく、その境界線にいるというスタンスではないかと思います。べつに、私がジャンルに固執する必要はないのですが、この作品をみようとすると、そのような境界線にいるということ、書でも絵画でもありうるという両者に共通している感覚的な美意識で見てしまうように思います。回りくどい言い方になっていますが、書であれば、書に特有の、書でしかありえないような特化した接し方、同じような絵画特有の接し方で、接しようとすると肩透かしをくってしまう。そのかわりに、新たな接し方を創造したということなのでしょう。例えば、この作品であれば、書かれている文字を私は読むことができませんでした。それは、書においても珍しいことではありませんが、その文字、あるいは文字のあつまった言葉、その言葉の集まった文章を全体として、流れというものがあります。それは、筆の勢いだったり、墨のにじみやかすれでから読み取るわけです。それが全体として、ひとつの流れのように、そこに筆を執って書いている人の、力の入り具合がわかり、そこに、その人の呼吸や気の流れ、身体の緊張などが想像できます。当然、人の呼吸は、波のようにリズムをもって流動するものですが、そのリズムに同化できることによって身体的なリズムで共感することができるわけです。それは、ダンスや音楽に近い感覚です。ところが、私が共感できないのかもしれませんが、この作品には、そういうリズムが聴こえてこないのです。先ほど説明した筆の勢いだったり、墨のにじみやかすれのヴァリエイションは多彩で、それ以外にも、線の太さや濃淡の変化が、字の大きさや形とマッチするように考えられて、組合せの多彩さは、見ていて飽きることがありません。しかし、それらが、ひとつひとつ独立している。言い換えるとバラバラで、全体として流れとなっているようには思えない。一種のパズルのようなのです。しかし、別の見方をすれば、細部をピックアップして、その意匠を吟味する、その細部の感覚は繊細で、美しいと感覚できるように構築されていると思います。その具体的なあらわれとして、一種シンボリックなあらわれですが、線が直線的で、直線の屈曲で字などの形がつくられているのです。曲線の滑らかさは注意深く排除されているように見えます。直線を屈曲させると、区切りをつくり、屈曲点の間は区切りのなかで明確に独立します。従って、明確に整理された構築が細部を見やすくします。そこで、細部に手をかければかけるほど際立たせることができる。その反面、曲線は区切りを生まず、ポイントは流れてしまいます。そのため、区切りは曖昧になります。しかし、そこにシロクロをはっきりつけられない微妙にニュアンスがうまれます。もともと人の身体とは、そういう割り切れないところがあり、それが共感を呼ぶことになるというわけです。だから、作品に対するスタンスとして、身体的に共感して没入するのではなくて、距離を置いて分析的に鑑賞するという接し方に近くなると思います。私には、その距離を、どの程度にとるのがいいのか、ベストポジションを見つけることができませんでした。

「Vermillion

Harvestみなぎる朱」という作品です。「Mounment/いしぶみ」が水平の直線のヴァリエイションであれば、この作品は垂直の直線のヴァリエイションです。たしかに、このように並べると、それぞれの線の細部の違いを際立たせることが容易になります。そして、筆による線の太さ、濃淡、にじみ、かすれといった細部は偶然的な要素を加味すれば、ヴァリエイションは無限に近くなります。そこでできたものから、審美的な批評によって選別して作品とする。そうすると、一定水準の作品の量産が可能となる。このような言い方は篠田を貶める言い方と誤解されるかもしれません。しかし、それは可能性をひろげることになるわけです。これは、事実そうであることは違うでしょうが、私が、篠田の作品を見ていると、そのようなストーリーを想像してしまうのです。しかも、そのような捏造したストーリーは、私が篠田の作品から受けるイメージに相応しいものとして、納得する手助けとなるのです。

「Vermillion

Harvestみなぎる朱」という作品です。「Mounment/いしぶみ」が水平の直線のヴァリエイションであれば、この作品は垂直の直線のヴァリエイションです。たしかに、このように並べると、それぞれの線の細部の違いを際立たせることが容易になります。そして、筆による線の太さ、濃淡、にじみ、かすれといった細部は偶然的な要素を加味すれば、ヴァリエイションは無限に近くなります。そこでできたものから、審美的な批評によって選別して作品とする。そうすると、一定水準の作品の量産が可能となる。このような言い方は篠田を貶める言い方と誤解されるかもしれません。しかし、それは可能性をひろげることになるわけです。これは、事実そうであることは違うでしょうが、私が、篠田の作品を見ていると、そのようなストーリーを想像してしまうのです。しかも、そのような捏造したストーリーは、私が篠田の作品から受けるイメージに相応しいものとして、納得する手助けとなるのです。

少ない作品数でもって即断してしまうのは、誤解の危険が大きいのかもしれませんが、間違っていれば、後で修正すればいいので、敢えて、ここでとりあえず表明しておくことにします。この人の作品は、表層の効果に特化したもので、作者は、ある程度は即興的に制作をして結果オーライで出来上がったものを拾い上げて、その段階で厳しく取捨選択をして、残ったものを作品として残している。そんなようなものに見えました。したがって、この人の作品には、強い批評性、それは対象に対する批評性ではなくて、自身に対する批評性を感じました。それは、この二つの作品の背景の使い方もそうだし、「

少ない作品数でもって即断してしまうのは、誤解の危険が大きいのかもしれませんが、間違っていれば、後で修正すればいいので、敢えて、ここでとりあえず表明しておくことにします。この人の作品は、表層の効果に特化したもので、作者は、ある程度は即興的に制作をして結果オーライで出来上がったものを拾い上げて、その段階で厳しく取捨選択をして、残ったものを作品として残している。そんなようなものに見えました。したがって、この人の作品には、強い批評性、それは対象に対する批評性ではなくて、自身に対する批評性を感じました。それは、この二つの作品の背景の使い方もそうだし、「