2019年11月14日(木) 目黒区美術館

海外出張の帰国の便が羽田に昼到着で、その時間だと会社に戻らなくてはならなくなる。そこで、午後は休みをとることにして、骨休めの代わりにと寄って見ることにした。目黒区美術館は、私の住処や職場のルートから離れた位置関係にあり、しかも区立のため午後5時には閉館してしまうので、ついでに寄るということができない。この美術館は、時々、興味をそそられる企画をすることがあるのだけれど、そういう事情で、行きたいと思いながら、なかなか行くことができない美術館のひとつとして、私のなかにはある。それで、今回は、ちょうどよい機会だと、しかも、企画展もおもしろそうだったので、立ち寄ることにした。

海外出張の帰国の便が羽田に昼到着で、その時間だと会社に戻らなくてはならなくなる。そこで、午後は休みをとることにして、骨休めの代わりにと寄って見ることにした。目黒区美術館は、私の住処や職場のルートから離れた位置関係にあり、しかも区立のため午後5時には閉館してしまうので、ついでに寄るということができない。この美術館は、時々、興味をそそられる企画をすることがあるのだけれど、そういう事情で、行きたいと思いながら、なかなか行くことができない美術館のひとつとして、私のなかにはある。それで、今回は、ちょうどよい機会だと、しかも、企画展もおもしろそうだったので、立ち寄ることにした。

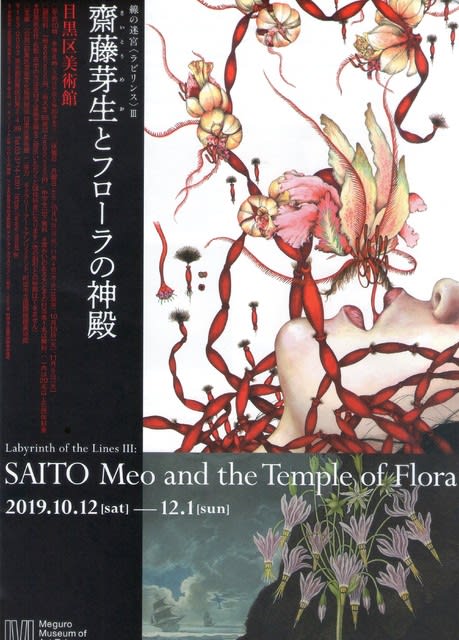

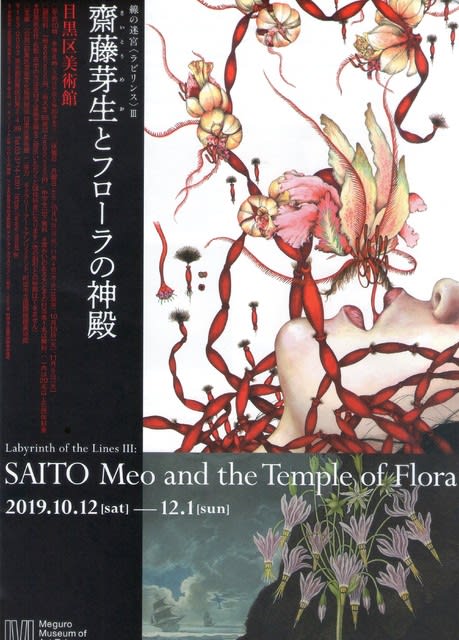

最初に齋藤芽生という作家のことは知らないので、展覧会の主催者あいさつで簡単な紹介と、どういうものとして作品を見てもらいたいかを説明されているので引用します。“目黒区美術館では、これまで「線の迷宮<ラビリンス>」と題し、線の魅力と可能性に迫る企画を、「細密版画の魅力」展(2002年)、「鉛筆と黒鉛の旋律」展(2007年)とシリーズで展開し、好評を得てきました。第3回目となる本展では、失われゆく情感や風景を鮮烈な筆致で描く画家齋藤芽生の絵画世界と、19世紀植物図鑑の名作《フローラの神殿》を紹介します。齋藤は、高度経済成長後の東京郊外で生まれ育ち、やがて東京藝術大学の油絵科に進みました。しかしながら、美術と文学双方の表現へ興味を持ち、揺れ動いていた齋藤が新鮮なビジョンのひとつを得たのは、博物学でした。そして、言葉と複数の絵からなる博物図鑑として、ものごとの体系を表現するアイディアによって、「表立って語られることのないひそやかな人生の縮図」が描き出されていきます。制作初期に、図鑑形式と細密な線描の集積によって表現されたのは、花に託された思春期の真理でした。やがて幼少期を過ごした箱型の団地の窓を扱う一連のシリーズが始まり、この窓枠の奥には人々の気配が描かれました。そして近年では、図鑑や窓といった形式から脱し、日本各地への旅を重ねながら、イメージを収集した現実の記録と過去の記憶がモチーフとなっています。あたかもロードムービーの一場面を見るかのように、今も街道沿いに遍在する歓楽施設の跡地などが再構築されています。同時に、作家にも影響を与えたという植物図鑑《フローラの神殿》を一堂に展示します。稀少な花々の壮麗な姿とともに、他に類を見ない詩的な背景が描かれ、19世紀の世界へのまなざしをみることができます。本展では、齋藤芽生作品約100点とともに《フローラの神殿》全30点を展覧し、「図鑑」のように複数の絵画と言葉で社会を描く現代作家の魅力に迫ります。”

このあいさつを読むと、この展覧会は絵を描く要素としての線に注目したシリーズの一環として企画されたものだということがわかります。したがって、齋藤芽生という作家の線にまず注目して、この展示が企画されたということが想像できます。そういう視点で、右上の展覧会チラシに使われている「間男蔓」という作品を見てみましょう。画面中央の花から上に2本の髭のような赤い蔓が伸びていますが、その蔓には無数の細い毛が生えています。その一本一本の毛を描く線には、ペン画でよく使われる描線の入りと抜きが明確に見られます。入りと抜きとは何か、参考のためにペン画で線に入りと抜きがある場合とない場合を並べてみました。上が、入りと抜きのない線で、下がある線です。何となく、下の方がスッキリしていて、目に生命感があるように見えませんか。これは、線に勢いの感じを与えることで、その線で描かれたものをはっきりと生きいきとさせる効果がうまれるものです。ペン画のひとつとも言えるマンガでは、この入りと抜きの線でキャラを生きいきとした人物に描いたり、キャラの動きにダイナミックな躍動感を与えたり、時には心理的な陰影を加えたりするのに活用します(後で具体的にみますが、齋藤にはマンガの影響が少なくないように見えます)。入りと抜きとは、よく言ったもので、簡単に言うと、ペンで線を引くときに、ペン先を紙につけるとき、つまり線の引き始めはスッと力を抜いてスムーズに接地して、線を弾くに従って徐々に力をいれて、線の終わり、つまり、ペン先を紙から離す際には、抜くようにスッと放すように線を引くのです。こうすると、引かれた線には勢いがあるように見えます。書道でも運筆といって、線を引くときに線のはじめから終わりまで同じように引くのではなく、力の入れ方にメリハリをつけるのです。線を引き始めるときに息を止めて、後は留めた息を吐き出すようにして、その吐く息の力を込めて線を一気に引く、そうすると線に生気が生まれる。それを見る人は力の込もったとか、気の流れがあるというように見るのです。齋藤の「間男蔓」には、そういう線が無数に引かれていて、空中に浮いているように見えるアザミの花のようなものから

このあいさつを読むと、この展覧会は絵を描く要素としての線に注目したシリーズの一環として企画されたものだということがわかります。したがって、齋藤芽生という作家の線にまず注目して、この展示が企画されたということが想像できます。そういう視点で、右上の展覧会チラシに使われている「間男蔓」という作品を見てみましょう。画面中央の花から上に2本の髭のような赤い蔓が伸びていますが、その蔓には無数の細い毛が生えています。その一本一本の毛を描く線には、ペン画でよく使われる描線の入りと抜きが明確に見られます。入りと抜きとは何か、参考のためにペン画で線に入りと抜きがある場合とない場合を並べてみました。上が、入りと抜きのない線で、下がある線です。何となく、下の方がスッキリしていて、目に生命感があるように見えませんか。これは、線に勢いの感じを与えることで、その線で描かれたものをはっきりと生きいきとさせる効果がうまれるものです。ペン画のひとつとも言えるマンガでは、この入りと抜きの線でキャラを生きいきとした人物に描いたり、キャラの動きにダイナミックな躍動感を与えたり、時には心理的な陰影を加えたりするのに活用します(後で具体的にみますが、齋藤にはマンガの影響が少なくないように見えます)。入りと抜きとは、よく言ったもので、簡単に言うと、ペンで線を引くときに、ペン先を紙につけるとき、つまり線の引き始めはスッと力を抜いてスムーズに接地して、線を弾くに従って徐々に力をいれて、線の終わり、つまり、ペン先を紙から離す際には、抜くようにスッと放すように線を引くのです。こうすると、引かれた線には勢いがあるように見えます。書道でも運筆といって、線を引くときに線のはじめから終わりまで同じように引くのではなく、力の入れ方にメリハリをつけるのです。線を引き始めるときに息を止めて、後は留めた息を吐き出すようにして、その吐く息の力を込めて線を一気に引く、そうすると線に生気が生まれる。それを見る人は力の込もったとか、気の流れがあるというように見るのです。齋藤の「間男蔓」には、そういう線が無数に引かれていて、空中に浮いているように見えるアザミの花のようなものから 無数に生えている黒い線にも入りと抜きがあります。このような線の入りと抜きというのは伝統的な西洋絵画の油絵では、むしろ筆触を出さないようにされていたのではないかと思います。近代絵画でマチエールという手法で筆触を意図的に画面に残す場合も、絵の具を盛ってその物質感を利用するもので、この作品のような線の勢いを活用するというは、あまりなかったように思います。とくに、「間男蔓」では、その線が赤い色とあいまって、画面全体に艶めかしさと生々しい雰囲気を作り出しています。私も、この人の大きな特徴は、この人の線にあると思います。齋藤自身、“大学時代、先生に「刺繍のように手芸的に細かいだけの描写ではつまらないよ」と言われ、ハッとしたことがある。糸と針に例えると、確かに自分は整然とした縫い目を欲しているのではない。「縺れた糸」の細部に魅かれているのだ。縺れているからこそ、それを明瞭に描く。絵においても言葉においても共通する理想だった。”と語った言葉が作品とともにありました。それが初期作品に顕著で、作品年代が進むにつれて、その線の入りと抜きが見られなくなって、それに伴って線が無機的になる一方で微細さがエスカレートしていって、それに伴い描く対象が変化していったように見えます。では、具体的に作品を見ていきましょう。

無数に生えている黒い線にも入りと抜きがあります。このような線の入りと抜きというのは伝統的な西洋絵画の油絵では、むしろ筆触を出さないようにされていたのではないかと思います。近代絵画でマチエールという手法で筆触を意図的に画面に残す場合も、絵の具を盛ってその物質感を利用するもので、この作品のような線の勢いを活用するというは、あまりなかったように思います。とくに、「間男蔓」では、その線が赤い色とあいまって、画面全体に艶めかしさと生々しい雰囲気を作り出しています。私も、この人の大きな特徴は、この人の線にあると思います。齋藤自身、“大学時代、先生に「刺繍のように手芸的に細かいだけの描写ではつまらないよ」と言われ、ハッとしたことがある。糸と針に例えると、確かに自分は整然とした縫い目を欲しているのではない。「縺れた糸」の細部に魅かれているのだ。縺れているからこそ、それを明瞭に描く。絵においても言葉においても共通する理想だった。”と語った言葉が作品とともにありました。それが初期作品に顕著で、作品年代が進むにつれて、その線の入りと抜きが見られなくなって、それに伴って線が無機的になる一方で微細さがエスカレートしていって、それに伴い描く対象が変化していったように見えます。では、具体的に作品を見ていきましょう。

第1章 花の迷宮─齋藤芽生とフローラの神殿

1.「毒花図鑑」

齋藤の学生時代の作品です。習作から、作家として自立しようとしていた時期の作品と言えると思います。描かれた画面にはぎこちなさが残り、画面の中に文章が書かれていて、その言葉がいかにも思春期といえるような思いが先走って、語呂合わせや皮肉でそれを隠そうとするが隠し切れない稚拙さが露わになっていて、それが描かれた作品に反映しているような、ちょっと脇で見ていて恥ずかしくなるようなところがある作品です。ここからは、この人は純粋に視覚だけでイメージをつくるというよりは、言葉でイメージを構成する傾向があると伺えます(それは、後の作品でシュルレアリスムっぽい作品がでてきて、ああやっぱりと思いました)。その一方で、最初に述べた彼女の特徴である線が露骨なほど前面に出ていて、これは線を見る作品だという印象が強いです。

「ヒバナノケシ」(左図)という作品を見ると、程度の差はあれ作品のすべての線に入りと抜きが認められます。齋藤が学生時代に影響を受けたとして参考展示されている『フローラの神殿』の植物画と比べて見ると、例えば「アメリカン・カウスリップ」(左下図)は、背景に植物が生えている環境が遠近法で描かれていて、丸まった葉には影が生まれ、植物全体に立体感があります。そういう奥行きとか面で囲われた立体という捉え方をされた描かれ方では、面が主体で線は面を描くための手段のようなもので、輪郭線などは実際の植物には存在しないので、できるだけ目立たないようになっています。このように明白に違いが分かると言うことは、齋藤が、それだけ『フローラの神殿』を意識して、彼女自身は、そうならないように意識したように思います。そうしないためには、というところで自身の線に自覚的になったと、私などは想像してしまいます。それと、齋藤自身の言葉で(この

「ヒバナノケシ」(左図)という作品を見ると、程度の差はあれ作品のすべての線に入りと抜きが認められます。齋藤が学生時代に影響を受けたとして参考展示されている『フローラの神殿』の植物画と比べて見ると、例えば「アメリカン・カウスリップ」(左下図)は、背景に植物が生えている環境が遠近法で描かれていて、丸まった葉には影が生まれ、植物全体に立体感があります。そういう奥行きとか面で囲われた立体という捉え方をされた描かれ方では、面が主体で線は面を描くための手段のようなもので、輪郭線などは実際の植物には存在しないので、できるだけ目立たないようになっています。このように明白に違いが分かると言うことは、齋藤が、それだけ『フローラの神殿』を意識して、彼女自身は、そうならないように意識したように思います。そうしないためには、というところで自身の線に自覚的になったと、私などは想像してしまいます。それと、齋藤自身の言葉で(この 人は、作品や自身を語る言葉が過剰なほど多いのも特徴的です)、“私のとっての花、とはけっして自然の植物のことではない。古い食堂のメニューケースに飾られた折紙のユリや、祝忌の花輪などの「造花」が、好みの花である。生きた花の匂いも手ざわりも愛するが、「褪せて白に近い蛍光色になった造花の一輪挿し」が私に与える色めきは、それと全く別のものだとおもう。”と語っているような人工的な花であったらしい。『フローラの神殿』のような自然の花を観察して細かく正確に描写するのではなく、人工的なつくりものを図鑑の形を借りて描くということが、齋藤が『フローラの神殿』にはないものを追求したときに、自身の中から見出したものと言える、と私は想像します。なおも齋藤は語ります。“団地集会所のバレエ教室に通っていた幼い日、先生が次のレッスンに「造花を持ってきなさい」と言った。花を持って踊るのだそうだ。当時の家庭には必ず一つ二つホンコンフラワーがあった時代だ。しかしうちにはそれがないので、洗面所に挿してあるような着色カスミ草のドライフラワーを3本くらい持って行った。他の子がひらひらした極彩色の造花を持って踊るなか、自分のか細いドライフラワーが情けなく切なかった。あのときまぶたの中に揺らめいた、他人の造花の色彩を忘れられない。”とこんなような言葉で物語を語ってしまう。ふつう画家は、大っぴらに、こんなことをしゃべったりしないものだとおもっていました。それをしゃべってしまう。そこに言葉で物語を語る。これが事実かどうかは別にして、そこに造花のわざとらしいような極彩色に魅かれる彼女の屈折した心情を見る者に印象づける。そういうあざとさと、齋藤の描かれた作品の奥行きを欠いた陰影のない平面的なところとは相乗効果というのか、切り離せないようなつくりになっているものとして、示されているような気がします。それは、マンガのあり方に極めて近いように、私には思えます。ちなみに、「ヒバナノケシ」の画面右側に書かれているのは次のような言葉です。“花言葉:あなたの存在って、大して必要じゃない気がするの。実は、かみ砕くと口の中で炸裂し、人間の頭部を粉々にするほどの破壊力を持つ。実は普通一株に4~10個つき、その内の1粒だけがこのような破壊力を持つのであり、ほかの実は食用である。人口の多い国での家族削減、会社での人員削減など、要らなくなった員数をくじ感覚で抹殺するために使われる。最近ではロシアンルーレットのようなゲーム感覚で、若者が仲間うちで遊んでいる。”この内容はどうあれ、こういう書き方は、しかも、こういうのをいくつも書いて、それが集まって全体としてひとつのまとまりになるというのは、図鑑というより、ちょうどこの人が子供の頃に流行したビックリマンチョコのカードを思いだしてしまいます。一枚のカードには怪人キャラの説明があって、それらを集めていくとひとつの世界観が明らかになるというもの。しかも、私は、ここにある言葉のいかにもポーズをとっているような薄っぺらさにも、好感を覚えずにはいられません。

人は、作品や自身を語る言葉が過剰なほど多いのも特徴的です)、“私のとっての花、とはけっして自然の植物のことではない。古い食堂のメニューケースに飾られた折紙のユリや、祝忌の花輪などの「造花」が、好みの花である。生きた花の匂いも手ざわりも愛するが、「褪せて白に近い蛍光色になった造花の一輪挿し」が私に与える色めきは、それと全く別のものだとおもう。”と語っているような人工的な花であったらしい。『フローラの神殿』のような自然の花を観察して細かく正確に描写するのではなく、人工的なつくりものを図鑑の形を借りて描くということが、齋藤が『フローラの神殿』にはないものを追求したときに、自身の中から見出したものと言える、と私は想像します。なおも齋藤は語ります。“団地集会所のバレエ教室に通っていた幼い日、先生が次のレッスンに「造花を持ってきなさい」と言った。花を持って踊るのだそうだ。当時の家庭には必ず一つ二つホンコンフラワーがあった時代だ。しかしうちにはそれがないので、洗面所に挿してあるような着色カスミ草のドライフラワーを3本くらい持って行った。他の子がひらひらした極彩色の造花を持って踊るなか、自分のか細いドライフラワーが情けなく切なかった。あのときまぶたの中に揺らめいた、他人の造花の色彩を忘れられない。”とこんなような言葉で物語を語ってしまう。ふつう画家は、大っぴらに、こんなことをしゃべったりしないものだとおもっていました。それをしゃべってしまう。そこに言葉で物語を語る。これが事実かどうかは別にして、そこに造花のわざとらしいような極彩色に魅かれる彼女の屈折した心情を見る者に印象づける。そういうあざとさと、齋藤の描かれた作品の奥行きを欠いた陰影のない平面的なところとは相乗効果というのか、切り離せないようなつくりになっているものとして、示されているような気がします。それは、マンガのあり方に極めて近いように、私には思えます。ちなみに、「ヒバナノケシ」の画面右側に書かれているのは次のような言葉です。“花言葉:あなたの存在って、大して必要じゃない気がするの。実は、かみ砕くと口の中で炸裂し、人間の頭部を粉々にするほどの破壊力を持つ。実は普通一株に4~10個つき、その内の1粒だけがこのような破壊力を持つのであり、ほかの実は食用である。人口の多い国での家族削減、会社での人員削減など、要らなくなった員数をくじ感覚で抹殺するために使われる。最近ではロシアンルーレットのようなゲーム感覚で、若者が仲間うちで遊んでいる。”この内容はどうあれ、こういう書き方は、しかも、こういうのをいくつも書いて、それが集まって全体としてひとつのまとまりになるというのは、図鑑というより、ちょうどこの人が子供の頃に流行したビックリマンチョコのカードを思いだしてしまいます。一枚のカードには怪人キャラの説明があって、それらを集めていくとひとつの世界観が明らかになるというもの。しかも、私は、ここにある言葉のいかにもポーズをとっているような薄っぺらさにも、好感を覚えずにはいられません。

「サバキノ・カラバリーナ」(左図)という作品を見てみましょう。この人の多くの作品で基調となっている赤が橙色とのグラデーションで画面を明るくして、そこにアクセントとして紫を帯びた青の線が広がっていて赤を強調しています。画面左下には、次のような言葉が書かれています。“花言葉:僕、君が嘘をつかないと信じてるから…愛の試薬として使われる。ハート型の精子を自分の恋人に噛ませながら、自分に対する永遠の愛を誓わ

「サバキノ・カラバリーナ」(左図)という作品を見てみましょう。この人の多くの作品で基調となっている赤が橙色とのグラデーションで画面を明るくして、そこにアクセントとして紫を帯びた青の線が広がっていて赤を強調しています。画面左下には、次のような言葉が書かれています。“花言葉:僕、君が嘘をつかないと信じてるから…愛の試薬として使われる。ハート型の精子を自分の恋人に噛ませながら、自分に対する永遠の愛を誓わ せる。種子には特殊成分ヴァージニアコニインがあり、一種の神経の麻痺毒である。特筆すべきは、この毒が、リラックスした普通の精神状態の時には効かないことである。緊張している神経を緊張したままにさせ、四肢は次第に感覚を失い、意識のハッキリしたまま呼吸筋の麻痺で死んでしまうのだ。つまり恋人が自分への愛を偽って誓っていたら、嘘をついていることによる緊張状態から麻痺を起こして死んでしまうのである。目の前で不実な恋人の死ぬのを見たら、諸君はどうすべきか?死になさい。愛の終わりこそが命の終わりなのである。”言葉づかいを別にすると、ここに書かれている内容は、少女趣味のエゴイスティックでおセンチな恋愛への憧れとおそれのようなものです。観念的、空想的と言い換えてもいいでしょうか。それは、この作品の画面の左手、上記の言葉が書かれている上のところに苞の解剖図のような図が描かれています。これは、性器の隠喩のように見えます。これが図鑑という形式にはまっていると言えるのでしょうか。それが、エロスというのを視覚的にストレートに見る者に起こさせるようなものを描くのではなく、性器のような図面のような描写を示すのです。これは、観念的といえると思いますが。というより、むしろ、この人の生身というよりは、頭の中で想像を膨らませたもの。あるいは生身のものをストレートに描くには躊躇するところがある、例えば、経験がないとか、そういうことにたいする衒いとか、それを屈折した処女趣味とこじつけてしまうのは、私の偏見かもしれませんが。この人の言葉の過剰というのが、言葉による観念先行というのでしょうか、そういうところが隠さずに露わになっている。そういう点では、稚拙なところが隠せない作品ではないかと思います。何か、一生懸命に毒々しくしようとしている健気さというのか、そういうのを見ていて微笑ましく感じられる作品ではないかと思います。これは、比較するのは適切ではないのかもしれませんが、例えば少女マンガ家の山岸涼子(右上図)のようなアラベスクのような線の錯綜から表われてくる愛憎とかエロスのようなものの影響を感じるのですが、齋藤には、このような線で生々しい人を描くということがない(この人の作品には人の表情に代表されるような人間の内面の描写というのが全く見られません)ので、抽象化された性器の図面を代わりに提示するという手段を選択した。というより、この人の作品の性格から、選択せざるを得なかった。そう思えてきます。

せる。種子には特殊成分ヴァージニアコニインがあり、一種の神経の麻痺毒である。特筆すべきは、この毒が、リラックスした普通の精神状態の時には効かないことである。緊張している神経を緊張したままにさせ、四肢は次第に感覚を失い、意識のハッキリしたまま呼吸筋の麻痺で死んでしまうのだ。つまり恋人が自分への愛を偽って誓っていたら、嘘をついていることによる緊張状態から麻痺を起こして死んでしまうのである。目の前で不実な恋人の死ぬのを見たら、諸君はどうすべきか?死になさい。愛の終わりこそが命の終わりなのである。”言葉づかいを別にすると、ここに書かれている内容は、少女趣味のエゴイスティックでおセンチな恋愛への憧れとおそれのようなものです。観念的、空想的と言い換えてもいいでしょうか。それは、この作品の画面の左手、上記の言葉が書かれている上のところに苞の解剖図のような図が描かれています。これは、性器の隠喩のように見えます。これが図鑑という形式にはまっていると言えるのでしょうか。それが、エロスというのを視覚的にストレートに見る者に起こさせるようなものを描くのではなく、性器のような図面のような描写を示すのです。これは、観念的といえると思いますが。というより、むしろ、この人の生身というよりは、頭の中で想像を膨らませたもの。あるいは生身のものをストレートに描くには躊躇するところがある、例えば、経験がないとか、そういうことにたいする衒いとか、それを屈折した処女趣味とこじつけてしまうのは、私の偏見かもしれませんが。この人の言葉の過剰というのが、言葉による観念先行というのでしょうか、そういうところが隠さずに露わになっている。そういう点では、稚拙なところが隠せない作品ではないかと思います。何か、一生懸命に毒々しくしようとしている健気さというのか、そういうのを見ていて微笑ましく感じられる作品ではないかと思います。これは、比較するのは適切ではないのかもしれませんが、例えば少女マンガ家の山岸涼子(右上図)のようなアラベスクのような線の錯綜から表われてくる愛憎とかエロスのようなものの影響を感じるのですが、齋藤には、このような線で生々しい人を描くということがない(この人の作品には人の表情に代表されるような人間の内面の描写というのが全く見られません)ので、抽象化された性器の図面を代わりに提示するという手段を選択した。というより、この人の作品の性格から、選択せざるを得なかった。そう思えてきます。

2.「徒花図鑑」

「毒花図鑑」の15年後に制作されたシリーズです。両者とも植物図鑑のスタイルを採っているということで同じ系列と言えるでしょうか。あらためて、これらの作品をみていると、齋藤が影響を受けたという『フローラの神殿』のような植物を正確に写し取るということはやっていません。齋藤の作品と『フローラの神殿』との大きな違いはそこにあると思います。『フローラの神殿』には対象となっている植物への愛情のようなものがあって、その美しさを写し取ろうとして、執拗にこだわって描写していったのがエスカレートして、不気味なものとなってしまった。そういう過剰さが感じられます。これに対して、齋藤の作品は、形式を借りたというだけで、植物に対する愛情は感じられません。むしろ、齋藤の表 現衝動は別のところにあって、それをうまく表現の形にできないでいたところに、『フローラの神殿』と出会って、ちょうどよい表現の形を得ることができた、というような感じがします。おそらく、齋藤は、線を引きたい、あるいは、言葉によって物語的に組み立てたイメージに形を与えたい、というところに不気味さ漂う細かく描きこまれた『フローラの神殿』に出会って、これだと思ったのではないか。そういう物語は、私が作品を見ての印象なので、事実とは必ずしも一致するとは限りません。そして、「徒花図鑑」は「毒花図鑑」に見られたぎこちなさがなくなって、洗練された、こなれたものとなっています。「毒花図鑑」にあった言葉による説明書きはなくなり、植物を中心とした場面のような画面を作っています。それだけ、植物の図像が独り立ちしたというか、言葉の説明がなくても、見る者に図像だけを見て想像してもらえるようになっている。齋藤の語るところによれば、徒花とは咲いても実を結ばずに散る花で、その生態は夢と現実の不均衡や人生のままならなさに重ね合わせられているといいます。そのため、花の姿は「毒花図鑑」が風刺的だったのに対して、花の姿を擬人化されているといいます。二十歳の学生の純粋に想像を描いていたのに比べて、15年間でそれなりに人生を経験し若いころのように単に想像に耽ることはできなくなったというアイロニーが混じっているということでしょうか。私には、そのように見えるところがあります。また、齋藤の洗練と申しましたが、それは彼女の特徴である線に言えることで、「毒花図鑑」では入りと抜きの線が縦横無尽といいますか、その線が作品を引っ張っている印象がありました。しかし、このシリーズで、齋藤は、入りと抜きの線ばかりでなく、より細く無機的で、ほとんど隠れてしまうような線など多様な線を使い分けでいます。例えば、「間男蔓」では入りと抜きの線を大胆に強調していますが、「斜陽葵」では極細の線が隠れるように使われています。

現衝動は別のところにあって、それをうまく表現の形にできないでいたところに、『フローラの神殿』と出会って、ちょうどよい表現の形を得ることができた、というような感じがします。おそらく、齋藤は、線を引きたい、あるいは、言葉によって物語的に組み立てたイメージに形を与えたい、というところに不気味さ漂う細かく描きこまれた『フローラの神殿』に出会って、これだと思ったのではないか。そういう物語は、私が作品を見ての印象なので、事実とは必ずしも一致するとは限りません。そして、「徒花図鑑」は「毒花図鑑」に見られたぎこちなさがなくなって、洗練された、こなれたものとなっています。「毒花図鑑」にあった言葉による説明書きはなくなり、植物を中心とした場面のような画面を作っています。それだけ、植物の図像が独り立ちしたというか、言葉の説明がなくても、見る者に図像だけを見て想像してもらえるようになっている。齋藤の語るところによれば、徒花とは咲いても実を結ばずに散る花で、その生態は夢と現実の不均衡や人生のままならなさに重ね合わせられているといいます。そのため、花の姿は「毒花図鑑」が風刺的だったのに対して、花の姿を擬人化されているといいます。二十歳の学生の純粋に想像を描いていたのに比べて、15年間でそれなりに人生を経験し若いころのように単に想像に耽ることはできなくなったというアイロニーが混じっているということでしょうか。私には、そのように見えるところがあります。また、齋藤の洗練と申しましたが、それは彼女の特徴である線に言えることで、「毒花図鑑」では入りと抜きの線が縦横無尽といいますか、その線が作品を引っ張っている印象がありました。しかし、このシリーズで、齋藤は、入りと抜きの線ばかりでなく、より細く無機的で、ほとんど隠れてしまうような線など多様な線を使い分けでいます。例えば、「間男蔓」では入りと抜きの線を大胆に強調していますが、「斜陽葵」では極細の線が隠れるように使われています。

「斜陽葵」(左図)という作品を見てみましょう。“表面的な明るさばかり強迫的に必要とする時代の風潮に嫌気を示すかのように、陰に向かって咲く「かげまわり」”と作者自身のコメントが付されていました。作品タイトルが漢字の葵なのに日陰のひまわりというのも何か変な気がしますが。作者がこのシリーズについて語っていたように、この花は、まるで窓辺で太陽に背を向けて、まるで失恋でもしたように不幸に沈む人の姿を想像させるような雰囲気で描かれています。この花の葉っぱは枯れ葉で、虫に喰われてボロボロになっています。茎は立ってはいますが、もはや青々として緑色ではなく、枯れた色で、曲がり気味です。こういう姿を人に置き換えると尾羽打ち枯らしたと言い表すことができるのでしょうか。何もかも失ったという様子。うなだれるように、下を向いて咲く花は、褪せてしまったとはいえ色彩が残っています。万国旗か幟のように垂れ下がる花弁の一部は、まるで宴の後の虚ろな風景のように見えます。花はひまわりか牡丹のような大輪の花です。ここには原色が配されていますが、鮮やかさは感じられません。しかも、私には、この花の中心が機械のように見えて、譬えて言うとコイルを巻いたモーターのようで、垂れ下がっているのはコードのように見えてきます。それが、動かなくなって廃棄され、崩壊し始めている、そのように映ります。「毒花図鑑」に比べて、描写はより精緻になって、線はより細く、もはや輪郭を線ではっきりさせるのではなく、花全体が立体的に見えるように描かれています。「毒花図鑑」に見られなかった陰影が濃くあって、みの作品では陰が点描で細かくつけられています。これは、齋藤の技法の成熟もあるでしょうが、画像にのみ語らせるということと、細かい描写をさらに追求しているということだろうと思います。つまり、基本線は、「毒花図鑑」から「徒花図鑑」まで一貫している。

「湯女蓮」(左図)という作品です。“湖水や公園の池よりも、風呂に浸かることを喜ぶ蓮の花、西方浄土の神秘よりも、銭湯富士の大衆性を匂わ

「湯女蓮」(左図)という作品です。“湖水や公園の池よりも、風呂に浸かることを喜ぶ蓮の花、西方浄土の神秘よりも、銭湯富士の大衆性を匂わ せる青い色”という作者のキャプチャがつけられていますが、この原色の青に赤い縁取りのされた花弁は鮮やかですが、どこか毒々しい感じがします。私は、この蓮を見ていて、チベット仏教の絵画、タントラと呼ばれているのですが、その花(右図)を思い出しました。その花のパターンがよく似ているのです。タントラは細密に描かれ、鮮やかな原色が印象的なのですが、仏教画の宗教性というよりは、生々しいエロティシズムを感じさせるところがある不思議な絵画です。もっとも齋藤の作品は、花そのものについては、さらに細密に描いているし、色彩は毒々しいところがある。しかし、何となく、花の形の艶めかしさというのでしょうか、それがタントラの持っているエロティシズム(右下図)から持ってこられたような感じがする。あるいは、この作品では蓮の花だけをとってみると、画面の位置づけとは無関係であるかのように正面の構図でシンメトリーに描かれています。これもタントラを思い出させた所以でもあるのですが、そういう形式的なところ、ときにシンメトリーは、この後の齋藤の作品では頻繁に見られるようになっていきます。構図のことは、後で触れたいと思いますが、この作品がタントラを思い起こさせたり、毒花図鑑の作品が少女マンガを連想させられたりと、この後もそうなのですが、齋藤の作品は引用というのではないのですが、どこか、何かしら誰かしらの作品を思い起こさせるところがあります。私は、それは齋藤の作品の特徴からきているのではないかと思います。私は、齋藤の作品の感想については、妄想に近い偏った独断を連ねていますが、そういう

せる青い色”という作者のキャプチャがつけられていますが、この原色の青に赤い縁取りのされた花弁は鮮やかですが、どこか毒々しい感じがします。私は、この蓮を見ていて、チベット仏教の絵画、タントラと呼ばれているのですが、その花(右図)を思い出しました。その花のパターンがよく似ているのです。タントラは細密に描かれ、鮮やかな原色が印象的なのですが、仏教画の宗教性というよりは、生々しいエロティシズムを感じさせるところがある不思議な絵画です。もっとも齋藤の作品は、花そのものについては、さらに細密に描いているし、色彩は毒々しいところがある。しかし、何となく、花の形の艶めかしさというのでしょうか、それがタントラの持っているエロティシズム(右下図)から持ってこられたような感じがする。あるいは、この作品では蓮の花だけをとってみると、画面の位置づけとは無関係であるかのように正面の構図でシンメトリーに描かれています。これもタントラを思い出させた所以でもあるのですが、そういう形式的なところ、ときにシンメトリーは、この後の齋藤の作品では頻繁に見られるようになっていきます。構図のことは、後で触れたいと思いますが、この作品がタントラを思い起こさせたり、毒花図鑑の作品が少女マンガを連想させられたりと、この後もそうなのですが、齋藤の作品は引用というのではないのですが、どこか、何かしら誰かしらの作品を思い起こさせるところがあります。私は、それは齋藤の作品の特徴からきているのではないかと思います。私は、齋藤の作品の感想については、妄想に近い偏った独断を連ねていますが、そういう 語りを促すようなところがあると弁解しておいて、騙り始めます。齋藤の絵画というのは、作者のオリジナリティーがゼロから独創的に創り出されるというものではなくて、既存の作品に対して、「これではない」とか「違う」というような、その先行する作品に愛着とかレスペクトはあるのですが、しかし、それに全面的に同調はできなくて、そこに微妙な違和感とか疎外感のようなものがあって、それで、そうでないというズレで作品がつくられていっている。そんな感じがします。日本画で“余白の美”などという言われ方をしますが、余白というのは、それ自体で成立しているわけではなくて、余白でない部分が作品を成り立たせているわけです。本来なら、余白なんてなくても作品は成立する。あえていえば、余白は余白でない部分に寄りかかっているような存在です。それが、余白でない部分を背景のようにして作品の前面に出てしまった。そういう、あえて言えば自立していないところ、オリジナルな作品世界としては、そういうところが齋藤の作品にはあると思います。しかし、それは決して批判しているわけではなく、そうでなければ表現できない世界があるということなのです。独創的で独立したオリジナリティーというのは、良くも悪くも太陽のように強烈で、誰が見ても分かる。しかし、齋藤のような、言ってみれば「そうでない」オリジナリティーは、太陽の陰のような存在で、なかなか目につきにくい、しかし、そうでなければ存在できない陰のような性質、そういうところがあると思います。いってみれば、とても傷つきやすく繊細で、それ自体ではなかなか生き永らえにくそうなものを、何とかして生き残ろうしている、そういうとろがあるように、私には思います。そのひとつの方法が、アイロニーという姿勢なのではないか。

語りを促すようなところがあると弁解しておいて、騙り始めます。齋藤の絵画というのは、作者のオリジナリティーがゼロから独創的に創り出されるというものではなくて、既存の作品に対して、「これではない」とか「違う」というような、その先行する作品に愛着とかレスペクトはあるのですが、しかし、それに全面的に同調はできなくて、そこに微妙な違和感とか疎外感のようなものがあって、それで、そうでないというズレで作品がつくられていっている。そんな感じがします。日本画で“余白の美”などという言われ方をしますが、余白というのは、それ自体で成立しているわけではなくて、余白でない部分が作品を成り立たせているわけです。本来なら、余白なんてなくても作品は成立する。あえていえば、余白は余白でない部分に寄りかかっているような存在です。それが、余白でない部分を背景のようにして作品の前面に出てしまった。そういう、あえて言えば自立していないところ、オリジナルな作品世界としては、そういうところが齋藤の作品にはあると思います。しかし、それは決して批判しているわけではなく、そうでなければ表現できない世界があるということなのです。独創的で独立したオリジナリティーというのは、良くも悪くも太陽のように強烈で、誰が見ても分かる。しかし、齋藤のような、言ってみれば「そうでない」オリジナリティーは、太陽の陰のような存在で、なかなか目につきにくい、しかし、そうでなければ存在できない陰のような性質、そういうところがあると思います。いってみれば、とても傷つきやすく繊細で、それ自体ではなかなか生き永らえにくそうなものを、何とかして生き残ろうしている、そういうとろがあるように、私には思います。そのひとつの方法が、アイロニーという姿勢なのではないか。

3.「徒花園」

「徒花園」(左図)は「徒花図鑑」の一連の作品の3部作として軸装されたシリーズということで、展示も「徒花図鑑」と同じスペースに並べられていました。内容的には同じようですが、この3作は、縦長で掛け軸のようになっているので、区別はつきます。それと、この3部作は画面構成がシンメトリーで統一されていて、それも特徴的です。齋藤の作品というのは「そうではない」というオリジナリティーの性格があるということを前に述べましたが、それはまた、画面を際に、そのオリジナリティーを形にするために、形式を求めるということになると思います。オリジナルに表現するというのは難しいので、形式を借りて、そこで画面を成り立たせて、そこから形式に当てはまらない、収まり切れないところがオリジナリティーとして漏れ出てくる。つまり、形式にできない部分を表すた

「徒花園」(左図)は「徒花図鑑」の一連の作品の3部作として軸装されたシリーズということで、展示も「徒花図鑑」と同じスペースに並べられていました。内容的には同じようですが、この3作は、縦長で掛け軸のようになっているので、区別はつきます。それと、この3部作は画面構成がシンメトリーで統一されていて、それも特徴的です。齋藤の作品というのは「そうではない」というオリジナリティーの性格があるということを前に述べましたが、それはまた、画面を際に、そのオリジナリティーを形にするために、形式を求めるということになると思います。オリジナルに表現するというのは難しいので、形式を借りて、そこで画面を成り立たせて、そこから形式に当てはまらない、収まり切れないところがオリジナリティーとして漏れ出てくる。つまり、形式にできない部分を表すた めに、あえて形式的にしている。まるで、前に述べた“余白の美”みたいですが、それが、この3部作の特徴であるシンメトリーという形式が貫かれているところでもある、と私には見えます。

めに、あえて形式的にしている。まるで、前に述べた“余白の美”みたいですが、それが、この3部作の特徴であるシンメトリーという形式が貫かれているところでもある、と私には見えます。

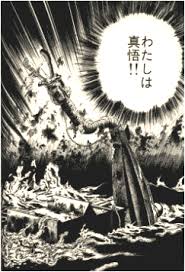

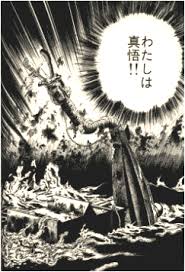

3部作のひとつ「剃刀撫子」(右手)という作品を見ていきましょう。“触れるものを皆傷つける刃の撫子、母の日のカーネーションに代わりこの花を子供からもらったら要注意”という作者のキャプションがつけられていました。抽象的な赤い壁の前でモノクロームでペン画のように細い線で描き込まれた、剃刀の葉を茂らせた(卓上に、その剃刀が落ち葉となって散 り置かれている)切り花です。花の部分も、錐か何かの刃物で鋭角的な刺々しいものでできています。ペン画のようといいましたが、細い線が稠密に引かれていて、その細い線は、前の「毒花図鑑」で触れたような入りと抜きのある一本の線でなくて均一で無機的な細いを撚り合わせて一本の線のようにしているので、線の勢いとか身体性は感じられないけれど、やたら線が多い過密な感じがして、その線のあふれるような描画は、そのために陰影のコントラストが異様な印象を与えて、花のデザインが不気味なんですが、それ以上に線の過剰による陰影の異様さが不気味な雰囲気を作り出しています。これは、マンガの怪奇もの、典型的な例としては楳図かずおのマンガ(左手)の世界を彷彿とさせるところがあると思います。作者が楳図の作品を直接知っているかどうかはわかりませんが、少なくとも、同じ時代と文化の共通するセンスを持っていると言えると思います。それは、もうひとつは、楳図のマンガがそうなのですが、日常のごく普通の生活に潜んでいる、怪奇や恐怖を物語にしているのと同じように、この作品では、現実の日常生活で使われる生活用品を、非日常的に組み合わせて異様なものを作っています(そういう手法は、シュルレアリスムにも通じていると思いますが、それは後で触れてみたいと思います)。ここでは、作者がまったくの想像によって、世界にないグロテスクな物体を創造しているわけではないのです。だからハリウッド映画のスプラッター・ホラーのようなグロテスクな怪物をデザインすることによる不気味とは違うのです。この作品には、日常と連続しているからこそ、例えば剃刀を毎日使っていたりすれば、そこに親近感とか、あるいは情緒的なものがあります。それが不気味さにつながっているのです。そこにはスプラッター・ホラーのような抽象的な恐怖ではなくて、個人の情緒とか情念とつながっている、個人的な不気味さという性格のものだと思います。

り置かれている)切り花です。花の部分も、錐か何かの刃物で鋭角的な刺々しいものでできています。ペン画のようといいましたが、細い線が稠密に引かれていて、その細い線は、前の「毒花図鑑」で触れたような入りと抜きのある一本の線でなくて均一で無機的な細いを撚り合わせて一本の線のようにしているので、線の勢いとか身体性は感じられないけれど、やたら線が多い過密な感じがして、その線のあふれるような描画は、そのために陰影のコントラストが異様な印象を与えて、花のデザインが不気味なんですが、それ以上に線の過剰による陰影の異様さが不気味な雰囲気を作り出しています。これは、マンガの怪奇もの、典型的な例としては楳図かずおのマンガ(左手)の世界を彷彿とさせるところがあると思います。作者が楳図の作品を直接知っているかどうかはわかりませんが、少なくとも、同じ時代と文化の共通するセンスを持っていると言えると思います。それは、もうひとつは、楳図のマンガがそうなのですが、日常のごく普通の生活に潜んでいる、怪奇や恐怖を物語にしているのと同じように、この作品では、現実の日常生活で使われる生活用品を、非日常的に組み合わせて異様なものを作っています(そういう手法は、シュルレアリスムにも通じていると思いますが、それは後で触れてみたいと思います)。ここでは、作者がまったくの想像によって、世界にないグロテスクな物体を創造しているわけではないのです。だからハリウッド映画のスプラッター・ホラーのようなグロテスクな怪物をデザインすることによる不気味とは違うのです。この作品には、日常と連続しているからこそ、例えば剃刀を毎日使っていたりすれば、そこに親近感とか、あるいは情緒的なものがあります。それが不気味さにつながっているのです。そこにはスプラッター・ホラーのような抽象的な恐怖ではなくて、個人の情緒とか情念とつながっている、個人的な不気味さという性格のものだと思います。

「電影蘭」(右図)という作品は、スプラッター・ホラーのような抽象的な雰囲気はありますが、蘭の花がもともとグロテスクな形態や色をしていて、それを茶の間の座布団の上に位置させたということと、色とりどりの電線コードをそこに多数つなげたという、具体物の意外な組み合わせで、恐怖のイメージを作 り出していると思います。

り出していると思います。

4.「日本花色考 24の図案・24の読解」

「日本花色考 24の図案・24の読解」(左下図)は、展示室廊下のロビーのようになっているところに立てかけるようにして展示されていました。室内の壁に掛けられていたのではなかったので、見落としそうになりました。時系列では、「徒花図鑑」から戻って、齋藤の大学4年のころの作品です。齋藤は、365日のタイトルリストを基にした絵暦のような形式で、架空のいけばなの立体図のシリーズ「百花一言絶句」を描き続けていたということで、これは、その中から24点をピックアップした特別版ということです。これまで見てきた作品とは違って、線の過剰さが影をひそめるようになって、色彩がとても目立つ画面になっています。この作品の色の派手なぶつかりあいのような印象は、横尾忠則の演劇のポスターを思い出しました。おそらく、このシリーズはたくさんの数を制作していたようなので、前の図鑑のシリーズに比べて、画面のデザインや構成をじっくりとイメージしたり考えたりする余裕がなくて、即興的とでもいうような、どんど ん描いていったものではないかという感じがします。この人は、どんどん描けてしまう人ではないかということです。つまり、あんまり考えなくても、手が勝手にどんどん描いてしまう人なのではないかということ。変な言い方かもしれないのですが、例えば、食べ物屋さんで注文した食べ物がテーブルに配膳されると、それが珍しいと思ったりすると、スマートフォンで撮影したりしますが、私の場合は、そういう発想が全くなくて、そんなことよりも、その印象を言葉にします、それで記憶に定着させる、「あの時、××で注文した〇〇は、こんなだった」というように、それをことばではなく、手近な鉛筆を手にしてテーブルの紙ナプキンなどにさっとスケッチしてしまう、それは、とくに考えたりするのではなくて、本能的とでもいうように、私が言葉にしたのを、スケッチで描くことで代替的にやったとでもいうように即興的にです。齋藤のこのシリーズには、そういうような、十分に考えてイメージを練り込むより先に手が動いたように感じられます。それだけに、この人は素の面が出ているような気がしました。それが見えると、前の「図鑑」と、この後の窓のシリーズとの共通性が分かる。

ん描いていったものではないかという感じがします。この人は、どんどん描けてしまう人ではないかということです。つまり、あんまり考えなくても、手が勝手にどんどん描いてしまう人なのではないかということ。変な言い方かもしれないのですが、例えば、食べ物屋さんで注文した食べ物がテーブルに配膳されると、それが珍しいと思ったりすると、スマートフォンで撮影したりしますが、私の場合は、そういう発想が全くなくて、そんなことよりも、その印象を言葉にします、それで記憶に定着させる、「あの時、××で注文した〇〇は、こんなだった」というように、それをことばではなく、手近な鉛筆を手にしてテーブルの紙ナプキンなどにさっとスケッチしてしまう、それは、とくに考えたりするのではなくて、本能的とでもいうように、私が言葉にしたのを、スケッチで描くことで代替的にやったとでもいうように即興的にです。齋藤のこのシリーズには、そういうような、十分に考えてイメージを練り込むより先に手が動いたように感じられます。それだけに、この人は素の面が出ているような気がしました。それが見えると、前の「図鑑」と、この後の窓のシリーズとの共通性が分かる。

それは、抽象的な言い方になりますが、この人の図鑑のシリーズにしても、この後のシリーズにしても、けっこうグロテスクだったり汚いといわれているような題材だったり、不気味だったりするようなことを描いているのですが、それらは決して汚くならないで、きれいな画面になっている。それは、この人の作品を見る人の大部分が感じることだろうと思います。それは、見る人の美しいというイメージを揺さぶるようなものではないのです。この人のベースには、そういう誰もが美しいと感じるスタンダードな枠のなかにいるということなのです。そのなかにいるからこそ、どんどん描けるのかもしれません。それが、誤解を招くかもしれませんが、通俗性の要素がある(私がマンガを連想するのは、そういうところに因るのだろうと思います)。しかし、それで描いたたけでは充足できないところがあって、それで頭でいろいろと物語をつくったりとか言葉で考えて、画面を作っている。それがグロテスクだったり不気味だったりする結果となっている。実際、この「日本花色考」の画面を見ていると、単純に色が鮮やかできれい、構図は一見複雑なんだけれどわかりやすく見える、そう感じるのです。

第2章 窓の光景

7.「晒野団地四畳半詣」

目黒区美術館の展示室は、2階に上がる階段を真ん中をロビーにして、その左右に展示室が配置されています。それで、展示を前半と後半に分けられるようになっています。この展覧会は、これまでの第1章が、階段を上がって右側の展示室で前半、そして、ここから左側の展示室に移って、後半の展示ということになります。ここからは、植物の題材からは離れます。1950年代後半から始まる高度経済成長期の日本に林立した箱型の団地群。私は1960年生まれで、東京郊外に育ったので、そういう団地は見慣れた 風景で、ノスタルジーを感じさせるものと言えなくもありません。少なくとも、日本人の原風景などと宣伝されている里山の風景なんぞより、団地の方が郷愁を誘われる。ただし、里山のような権威化されているわけではないので、そこに一抹の屈折が混入することになります。齋藤と似たような風景を見ていたかもしれません。次のような齋藤の言葉がキャプションとして付されていました。“図鑑やカタログの様式が好きなことの根には、何かを蒐集したい志向があるものだ、とは気づいていた。様々な柄の包装紙、同じサイズの本…同じ型の色違いが手元に集合することにときめきを覚える。整然と羅列されたいくつもの同じ型に、一つずつ違う世界観がそれぞれ詰まっている。そういうことへの愛着を生んだのは、故郷の東京郊外、丘の上の団地の風景だったのではないかと、ある時から考えるようになった。20代の半ば、新たに「団地の窓」をモチーフとする新シリーズを開始した。白い外壁に穿たれる無数の同型の窓穴。いけばなや花輪など、これまでのモチーフには、華やかな装飾性の入り込む余地があった。が、生活感と切り離せない「団地の窓」のモチーフによって、人の営みの翳りをよりリアルに抽出することが新たな目的となった。”

風景で、ノスタルジーを感じさせるものと言えなくもありません。少なくとも、日本人の原風景などと宣伝されている里山の風景なんぞより、団地の方が郷愁を誘われる。ただし、里山のような権威化されているわけではないので、そこに一抹の屈折が混入することになります。齋藤と似たような風景を見ていたかもしれません。次のような齋藤の言葉がキャプションとして付されていました。“図鑑やカタログの様式が好きなことの根には、何かを蒐集したい志向があるものだ、とは気づいていた。様々な柄の包装紙、同じサイズの本…同じ型の色違いが手元に集合することにときめきを覚える。整然と羅列されたいくつもの同じ型に、一つずつ違う世界観がそれぞれ詰まっている。そういうことへの愛着を生んだのは、故郷の東京郊外、丘の上の団地の風景だったのではないかと、ある時から考えるようになった。20代の半ば、新たに「団地の窓」をモチーフとする新シリーズを開始した。白い外壁に穿たれる無数の同型の窓穴。いけばなや花輪など、これまでのモチーフには、華やかな装飾性の入り込む余地があった。が、生活感と切り離せない「団地の窓」のモチーフによって、人の営みの翳りをよりリアルに抽出することが新たな目的となった。”

例えば、最初に展示されていた「姥捨小町鉄の浮橋」(左図)という作品を見てみましょう。「図鑑」のシリーズが植物を題材としていたに対して、今度は団地という、言ってみれば規格の工業製品であるため、寸分たがわぬ同じものが大量にあるということ、したがって画面の構成が図鑑の場合には違っていたのが、シリーズの作品が同じパターンで統一されています。作者の言葉にある“整然と羅列されたいくつもの同じ型に、一つずつ違う世界観がそれぞれ詰まっている。”が植物ではではできなかったのが、ここでは実現したということでしょうか。しかし、おそらく、齋藤は、最初から、そのような意図で、このシリーズを始めたのではなくて、むしろ、このシリーズを始めてから、そのことに気づいたのではないかと思いま す。途中でそのことに気づき、そして自覚して制作するようになったように思います。そのパターンとしても、より形式的になっているのが顕著です。それは、齋藤自身の次のような言葉にも表れています。“図鑑の形式に魅かれる理由を、時に故郷の団地の風景になぞらえてきた。同じ型の連続、その一つ一つの中身の差異、比べれば各々の特性はわかるがどれも集合体の部分でしかない。そこに団地の窓の並ぶ記憶が重なった、というように。”団地という規格品の中の窓という同一規格をシリーズの作品に共通して、まるで外枠のように設定し、その窓の内側を中身として差異をもたせる。それは、見る者にとっては、まるで、窓枠をゲートとしてその中、つまり、ゲートの先、それは向こう側に異世界が覗いていて、それぞれの作品が、同じゲートからそれぞれが異なる世界に向けて開けているように見えてくるのです。とくに、この作品で、特徴的な表れが画面のシンメトリーな構成です。その形式的なところが、この作品では、どこか儀式めいた印象を強く残します。手前の階段もあって祭壇のように見えてきます。階段の両側から上に伸びている2本の柱の上部で水平に横木を渡しているのは、まるで鳥居のように見えます。さらに、その横木の中央にハンガーを重ね合わせて五芒星のように見せて、その星型の中央には鹿の頭部が置かれている。それは悪魔崇拝のシンボル(右図)にそっくりです。その鳥居の下に窓の奥にむけて赤く塗られた鉄製の橋が神社の太鼓橋のような形で、作品タイトルの「鉄の浮橋」で、その先の暗闇に牡鹿が向かい合っているのは冥界、とくに地獄を強く想像させます。

す。途中でそのことに気づき、そして自覚して制作するようになったように思います。そのパターンとしても、より形式的になっているのが顕著です。それは、齋藤自身の次のような言葉にも表れています。“図鑑の形式に魅かれる理由を、時に故郷の団地の風景になぞらえてきた。同じ型の連続、その一つ一つの中身の差異、比べれば各々の特性はわかるがどれも集合体の部分でしかない。そこに団地の窓の並ぶ記憶が重なった、というように。”団地という規格品の中の窓という同一規格をシリーズの作品に共通して、まるで外枠のように設定し、その窓の内側を中身として差異をもたせる。それは、見る者にとっては、まるで、窓枠をゲートとしてその中、つまり、ゲートの先、それは向こう側に異世界が覗いていて、それぞれの作品が、同じゲートからそれぞれが異なる世界に向けて開けているように見えてくるのです。とくに、この作品で、特徴的な表れが画面のシンメトリーな構成です。その形式的なところが、この作品では、どこか儀式めいた印象を強く残します。手前の階段もあって祭壇のように見えてきます。階段の両側から上に伸びている2本の柱の上部で水平に横木を渡しているのは、まるで鳥居のように見えます。さらに、その横木の中央にハンガーを重ね合わせて五芒星のように見せて、その星型の中央には鹿の頭部が置かれている。それは悪魔崇拝のシンボル(右図)にそっくりです。その鳥居の下に窓の奥にむけて赤く塗られた鉄製の橋が神社の太鼓橋のような形で、作品タイトルの「鉄の浮橋」で、その先の暗闇に牡鹿が向かい合っているのは冥界、とくに地獄を強く想像させます。

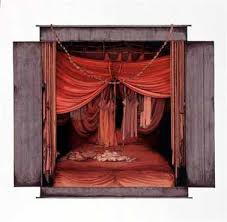

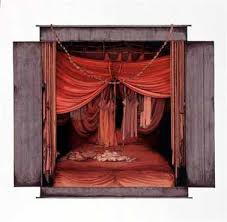

「夜薫る女心の寝殿」(左図)という作品は、神社の社殿正面をおもわせます。しめ縄が垂れ下がり、その奥には神社幕がかけられ、中央で絞られて房がふたつ下がっている。これもシンメトリーです。しかし、そういう神社のように設定されている、各パーツが、しめ縄は下着をつなぎ合わせたものだし、神社幕はシーツで、ふたつの房は下着のスリップのようです。そして、しめ縄の下方、つまり神社で祀られるべきところには、寝乱れたベッドが鎮座しています。そういう、日常的な生活の匂いのするアイテムを神聖なつくりのなかに闖入させていて、そこに非現実な世界と何らかのシンボリックな意味づけを見る者に想像させるようになっています。ただし、その意味付けは言葉によって組み立てられた感じで、直喩に近いシンプルなもので、分かり易いものになっていると思います。この一見。メッセージ性がありそうだという思わせぶりが、この人の作品には共通してあって、それが思わせぶり以上になっていなくて、その浅薄さにとどめているところで、通俗性をもたせているところに、この人の作品を親しみやすくしていると思います。この作品でも、団地のような規格化された毎日の生活で、例えば女性の本能的な欲望を抑圧されてしまっている、というメッセージに安易に結びつくのでしょうが、そうすると、この作品は一気に分かり易くなって、共感をもって見ることができるようになることができる。そういう表層をもっている。ただし、それじゃあ、その奥に深層があるかというと、そうでもないのでしょうが。しかし、私には、作者は、そんな表層のメッセージを真剣に伝えようとはしていないで、むしろ、それに対して斜に構えているように見えます。それは、あまりにシンボルがあからさまだからで、しかも、各パーツが分かり易く薄っぺらく描かれていると思えるからです。

「夜薫る女心の寝殿」(左図)という作品は、神社の社殿正面をおもわせます。しめ縄が垂れ下がり、その奥には神社幕がかけられ、中央で絞られて房がふたつ下がっている。これもシンメトリーです。しかし、そういう神社のように設定されている、各パーツが、しめ縄は下着をつなぎ合わせたものだし、神社幕はシーツで、ふたつの房は下着のスリップのようです。そして、しめ縄の下方、つまり神社で祀られるべきところには、寝乱れたベッドが鎮座しています。そういう、日常的な生活の匂いのするアイテムを神聖なつくりのなかに闖入させていて、そこに非現実な世界と何らかのシンボリックな意味づけを見る者に想像させるようになっています。ただし、その意味付けは言葉によって組み立てられた感じで、直喩に近いシンプルなもので、分かり易いものになっていると思います。この一見。メッセージ性がありそうだという思わせぶりが、この人の作品には共通してあって、それが思わせぶり以上になっていなくて、その浅薄さにとどめているところで、通俗性をもたせているところに、この人の作品を親しみやすくしていると思います。この作品でも、団地のような規格化された毎日の生活で、例えば女性の本能的な欲望を抑圧されてしまっている、というメッセージに安易に結びつくのでしょうが、そうすると、この作品は一気に分かり易くなって、共感をもって見ることができるようになることができる。そういう表層をもっている。ただし、それじゃあ、その奥に深層があるかというと、そうでもないのでしょうが。しかし、私には、作者は、そんな表層のメッセージを真剣に伝えようとはしていないで、むしろ、それに対して斜に構えているように見えます。それは、あまりにシンボルがあからさまだからで、しかも、各パーツが分かり易く薄っぺらく描かれていると思えるからです。

「花咲爺の色褪せぬ神木」(右図)という作品では、シンメトリーは崩れています。タイトルの「神木」であれば、祀る対象ですが。ここには、これまで見てきた作品のような神社を模したような儀式めいたところは、却って薄くなっています。しかし、窓の奥の暗いところで、色とりどりの花を咲かせている。一本の木で違う種類の花を咲かせることなんかあり得ませんし、ここで咲いている花は樹木の花ではなく、非現実です。しかし、それぞれの花で微妙に異なる赤を使い分けていて、その細かい花の小さい花びらひとつひとつを微細に描き込んでいるところが、その暗い中で目立たないように隠すようになっているところが、なにか異常な気がして、その細かさと、それをあえて隠すところに、尋常でないところを感じる作品です。このシリーズで共通しているのですが、画面の儀式てきなところは神社だったり祭壇だったりといった聖の要素があるのに対して、そのパーツの題材には下着とか生活用品をあてがったりして、むしろ俗の要素を用いている。そこに聖と俗の極端を同居させて、しかも、タイトルなどでシンボライズしているのは日常生活の身近なもの、それを皮肉をこめて取り扱っている。しかも、その性格がとても下世話で人間臭い。それにも関わらず、画面に人の姿はない。人の匂いがするものや生々しい人の痕跡はふんだんに画面にあるのに、肝心の人の姿はまったく登場させない。それは意図的に描かないのか、描けないから、人を登場させない画面をつくっているのか、そのへんは分かりません。

「花咲爺の色褪せぬ神木」(右図)という作品では、シンメトリーは崩れています。タイトルの「神木」であれば、祀る対象ですが。ここには、これまで見てきた作品のような神社を模したような儀式めいたところは、却って薄くなっています。しかし、窓の奥の暗いところで、色とりどりの花を咲かせている。一本の木で違う種類の花を咲かせることなんかあり得ませんし、ここで咲いている花は樹木の花ではなく、非現実です。しかし、それぞれの花で微妙に異なる赤を使い分けていて、その細かい花の小さい花びらひとつひとつを微細に描き込んでいるところが、その暗い中で目立たないように隠すようになっているところが、なにか異常な気がして、その細かさと、それをあえて隠すところに、尋常でないところを感じる作品です。このシリーズで共通しているのですが、画面の儀式てきなところは神社だったり祭壇だったりといった聖の要素があるのに対して、そのパーツの題材には下着とか生活用品をあてがったりして、むしろ俗の要素を用いている。そこに聖と俗の極端を同居させて、しかも、タイトルなどでシンボライズしているのは日常生活の身近なもの、それを皮肉をこめて取り扱っている。しかも、その性格がとても下世話で人間臭い。それにも関わらず、画面に人の姿はない。人の匂いがするものや生々しい人の痕跡はふんだんに画面にあるのに、肝心の人の姿はまったく登場させない。それは意図的に描かないのか、描けないから、人を登場させない画面をつくっているのか、そのへんは分かりません。

8.「晒野団地聖母子堂」「晒野団地聖処女堂」

「晒野団地四畳半詣」に続いての団地シリーズということでしょうか、年季が入って黒い結露の染みのできた灰色の団地と、かつてヨーロッパ旅行で見た古い大聖堂の荘厳さが、あるとき齋藤の中で不思議と重なり合ったと説明されていました。

「晒野団地聖処女堂」(左図)という作品です。中央のウエディングドレスをまとった首なしマネキンの周囲を鳩が祝福するように飛ぶ、ウェディング・チャペルでしょうか。上部の桟は排水溝があいてその汚れがシミとなっています。そういう外側の枠が団地の一部でしょう。全体が木製のパネルに白亜地を施して画面にグレーを基調にして、青みがかった中央部分を除けば、グレーの濃淡だけの、きわめてストイックな色遣いです。硬質ですが、不思議と灰色の重く鈍い印象はないです。この人の作品の特徴ですが、汚れたところを描いているのに、汚いとか重苦しいといった印象の画面になっていないで、きれいな印象を決して失うことがないのです。私の個人的な趣味からの発想なのですが、このような齋藤の作品の印象は、麻田浩の作品、例えば代表作といえる「原都市」に通じるところがあると思うのです。この作品は、「原都市」という題名にもかかわらず都市の風景が描かれているわけでもなく、石造りの建物の壁面を描いています。フェルメールの「小路」という作品を思い出してしまいましたが、その壁で画面がいっぱいになっているので、ここで描か、その平面を空間として見る者に提示する。そういうひとつの空間とか世界を全体として、まるごと画面で提示する。画面に世界全体を縮図のようにして再現したいという志向があったのかもしれません。それ

「晒野団地聖処女堂」(左図)という作品です。中央のウエディングドレスをまとった首なしマネキンの周囲を鳩が祝福するように飛ぶ、ウェディング・チャペルでしょうか。上部の桟は排水溝があいてその汚れがシミとなっています。そういう外側の枠が団地の一部でしょう。全体が木製のパネルに白亜地を施して画面にグレーを基調にして、青みがかった中央部分を除けば、グレーの濃淡だけの、きわめてストイックな色遣いです。硬質ですが、不思議と灰色の重く鈍い印象はないです。この人の作品の特徴ですが、汚れたところを描いているのに、汚いとか重苦しいといった印象の画面になっていないで、きれいな印象を決して失うことがないのです。私の個人的な趣味からの発想なのですが、このような齋藤の作品の印象は、麻田浩の作品、例えば代表作といえる「原都市」に通じるところがあると思うのです。この作品は、「原都市」という題名にもかかわらず都市の風景が描かれているわけでもなく、石造りの建物の壁面を描いています。フェルメールの「小路」という作品を思い出してしまいましたが、その壁で画面がいっぱいになっているので、ここで描か、その平面を空間として見る者に提示する。そういうひとつの空間とか世界を全体として、まるごと画面で提示する。画面に世界全体を縮図のようにして再現したいという志向があったのかもしれません。それ は、視点というよりは、画面一面に物質としての絵の具でも色でも存在させようとしていたことに対して、仕切りを設けようとした、そこには存在を枠にはめる、つまり、形相、かたちでしきっていこうということではないか。画面が枠取られて、それが麻田の世界風景という志向で、画面にひとつのコスモスのような完結した世界をつくっていこうとすることになっているのです。これに対して、齋藤の画面は、同じように平面的で、ひとつのトーンで画面をつくっていて、そこに秩序がありますが、麻田のように画面がひとつの世界に閉じ込められたという空間はなくて、どちらかというとインティメートな印象がします。画面の規模の大きさのちがいもあるのですが、それ以上に麻田の作品では、画面の事物に存在感があるのに対して、齋藤の画面の事物は浮遊しているようなのです。この作品でいえば、ウェディングドレスを着せられたマネキンや、奥のケーキ(祭壇?)もそうです。それが、枠のような団地の壁の断面が、かろうじて存在しているような重量感があって、それが存在を保っているように見える。つまり、心象風景の断片を現実の団地のなかに入れ込めて、ひとつの世界を作っている。いってみれば、少女マンガのコマのように現実の風景と少女の内面の区分がなくなってひとつの世界になっているが、それが次のコマに移ると普通の世界に戻っている。そういう感じなのです。その入り口が団地の窓だったり、ロビーだったりするのです。いってみれば、齋藤の作品とは、その境目、入り口を描き続けているのではないか、と思えてくる。

は、視点というよりは、画面一面に物質としての絵の具でも色でも存在させようとしていたことに対して、仕切りを設けようとした、そこには存在を枠にはめる、つまり、形相、かたちでしきっていこうということではないか。画面が枠取られて、それが麻田の世界風景という志向で、画面にひとつのコスモスのような完結した世界をつくっていこうとすることになっているのです。これに対して、齋藤の画面は、同じように平面的で、ひとつのトーンで画面をつくっていて、そこに秩序がありますが、麻田のように画面がひとつの世界に閉じ込められたという空間はなくて、どちらかというとインティメートな印象がします。画面の規模の大きさのちがいもあるのですが、それ以上に麻田の作品では、画面の事物に存在感があるのに対して、齋藤の画面の事物は浮遊しているようなのです。この作品でいえば、ウェディングドレスを着せられたマネキンや、奥のケーキ(祭壇?)もそうです。それが、枠のような団地の壁の断面が、かろうじて存在しているような重量感があって、それが存在を保っているように見える。つまり、心象風景の断片を現実の団地のなかに入れ込めて、ひとつの世界を作っている。いってみれば、少女マンガのコマのように現実の風景と少女の内面の区分がなくなってひとつの世界になっているが、それが次のコマに移ると普通の世界に戻っている。そういう感じなのです。その入り口が団地の窓だったり、ロビーだったりするのです。いってみれば、齋藤の作品とは、その境目、入り口を描き続けているのではないか、と思えてくる。

9.「ロビリンス」

「晒野団地四畳半詣」や「晒野団地聖母子堂」「晒野団地聖処女堂」では団地の窓を枠にしていましたが、マンションの玄関ロビーを枠とした作品です。“実在するビルに取材した本作は、筆跡の残らないフラットな面と細密に描写された部分が意識的に対比されており、無機的な質感を強調するように描かれている。硬質な床材と壁の表面が反射しあってシンメトリーを形作り、冷ややかな迷宮の入り口に立つような感覚に襲われる”と解説されていました。

「晒野団地四畳半詣」や「晒野団地聖母子堂」「晒野団地聖処女堂」では団地の窓を枠にしていましたが、マンションの玄関ロビーを枠とした作品です。“実在するビルに取材した本作は、筆跡の残らないフラットな面と細密に描写された部分が意識的に対比されており、無機的な質感を強調するように描かれている。硬質な床材と壁の表面が反射しあってシンメトリーを形作り、冷ややかな迷宮の入り口に立つような感覚に襲われる”と解説されていました。

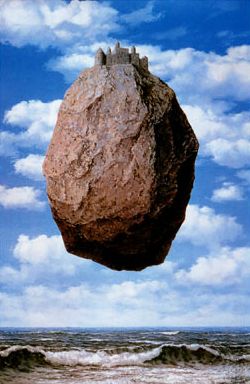

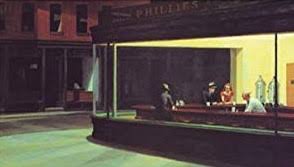

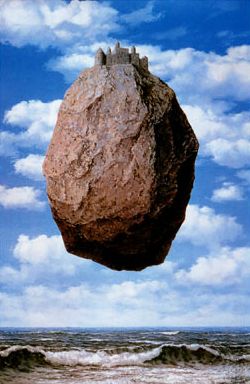

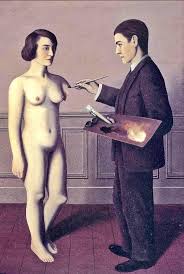

「ロゼット・ネビュラ・パレス」(左図)という作品は、まさに上の解説が当てはまるような作品です。まるで、新築マンションのパンフレットの完成予想図のような描き方です。解説にあるように、筆触が抑えられて、それまでの作品にあった線がこの作品では見えなくなり、写真のようなリアルっぽい画面で、しかも、シンメトリーが強調されているので、全体に無機的な印象が強いです。そして、それまでの作品にあった、中央の題材が空間になってしまい、これが大きな変化で、無機的な印象をさらに強めています。もしかしたら、実は、このロビーの空間こ そが、それまでの植物や窓の中の異世界の真の姿なのではないか。つまり、不気味な植物も祭壇の向こうのような異世界も、実体のない作者にとって見えているというだけで、実は空っぽなのではないか。さきに麻田浩の作品と比べてみましたが、麻田は画面に世界を創ろうとしましたが、齋藤は世界を創るのではなく見ようとしたといえます。つまり、そこに映っている対象は存在していることは関係なく、見えるだけでよかった。存在することはどうでもよかった。だから、存在しなくてもよかった。それで、存在しない、空っぽである画面を描いてみたというのが、この作品ではないかと思います。また、この描き方は写真のようだと述べましたが、リアルさは全くありません。リアルっぽいのですが、けっしてリアルではない。そこに偽物のリアルさというのでしょうか。存在感のない薄っぺらく表面的で、リアルをなぞっている。しかも、それを隠すのではなく、あからさまに、なぞっていることを強調するかのように描いている。それは、私にはシュルレアリスムの画家たちの似非写実的な描き方、例えば、ダリやルネ・マグリット(右図)の作品の描き方に通じているように見えるのです。それは、画面を契機として、見る者に想像を促すように、つまり、画面は見る者の想像を促す触媒のような位置づけなのでしょうか。そんな印象の作品になっています。

そが、それまでの植物や窓の中の異世界の真の姿なのではないか。つまり、不気味な植物も祭壇の向こうのような異世界も、実体のない作者にとって見えているというだけで、実は空っぽなのではないか。さきに麻田浩の作品と比べてみましたが、麻田は画面に世界を創ろうとしましたが、齋藤は世界を創るのではなく見ようとしたといえます。つまり、そこに映っている対象は存在していることは関係なく、見えるだけでよかった。存在することはどうでもよかった。だから、存在しなくてもよかった。それで、存在しない、空っぽである画面を描いてみたというのが、この作品ではないかと思います。また、この描き方は写真のようだと述べましたが、リアルさは全くありません。リアルっぽいのですが、けっしてリアルではない。そこに偽物のリアルさというのでしょうか。存在感のない薄っぺらく表面的で、リアルをなぞっている。しかも、それを隠すのではなく、あからさまに、なぞっていることを強調するかのように描いている。それは、私にはシュルレアリスムの画家たちの似非写実的な描き方、例えば、ダリやルネ・マグリット(右図)の作品の描き方に通じているように見えるのです。それは、画面を契機として、見る者に想像を促すように、つまり、画面は見る者の想像を促す触媒のような位置づけなのでしょうか。そんな印象の作品になっています。

10.「香星群アルデヒド」

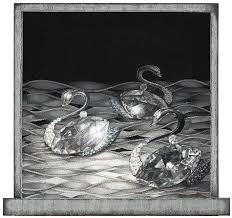

齋藤自身の短編小説に対応した窓をモチーフにした作品だそうです。“「香星群」シリーズは、「窓枠の向こう側に開けた別の宇宙がある」という設定の、モノクロームによるシリーズです。それが、箱の中のミクロの小宇宙なのか、はたまた外界の夜空そのものなのかは明らかにはしていません。が、惑星と惑星が互いに距離を保ちながら個々に浮かんでいる様を人の愛と愛の間の不可侵の距離に見立てた、というような世界としても描かれています。”と齋藤が自身で、べつのところで述べていました。前の「ロビリンス」では、窓枠にあたる部分だけを描いて、その向こう側の世界は描かなかったのに対して、この作品では、逆に窓枠の部分があることはあっても、あまり目に入らず、その代わり、向こう側の事物が枠いっぱいに描かれて、前面に出ています。見る者は窓枠を忘れてしまいそうです。また、濃密なモノクロームの画面で、微細な線が復活するように、前の作品とは正反対です。

齋藤自身の短編小説に対応した窓をモチーフにした作品だそうです。“「香星群」シリーズは、「窓枠の向こう側に開けた別の宇宙がある」という設定の、モノクロームによるシリーズです。それが、箱の中のミクロの小宇宙なのか、はたまた外界の夜空そのものなのかは明らかにはしていません。が、惑星と惑星が互いに距離を保ちながら個々に浮かんでいる様を人の愛と愛の間の不可侵の距離に見立てた、というような世界としても描かれています。”と齋藤が自身で、べつのところで述べていました。前の「ロビリンス」では、窓枠にあたる部分だけを描いて、その向こう側の世界は描かなかったのに対して、この作品では、逆に窓枠の部分があることはあっても、あまり目に入らず、その代わり、向こう側の事物が枠いっぱいに描かれて、前面に出ています。見る者は窓枠を忘れてしまいそうです。また、濃密なモノクロームの画面で、微細な線が復活するように、前の作品とは正反対です。

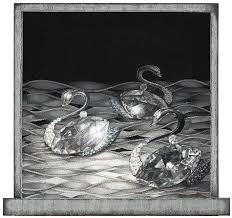

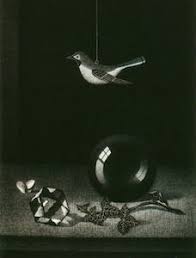

この作品の濃密な黒い画面は、そこに静物がポカンと浮かんでいるように細密に描かれているのは、長谷川潔の銅版画(右図)に似ていると、想像してしまいました。しかし、濃密度では長谷川に比べると、それほどではなくて平面的に見えてしまいます。おそらく、前に麻田浩と比べたときもそうでしたが、齋藤の作品は、麻田や長谷川のように描き方のスタイルが何を描くかと一致するようなタイプではなくて、齋藤は、作品を描くたびに、スタイルを変えて、というより択んでいるように思えます。それは、どこかで描いているものに対して、作者が留保しているような気がします。こんなことを述べると、齋藤を批判するように見えるかもしれませんが、麻田や長谷川は、おそらく自身が描いている対象について疑うということはない、というか、そんなことを考えこともないと思います。それに対して、齋藤の作品から感じられるのは、その疑いを彼女人がずっと抱いていて、全面的な確信を持てずにいて、どこかで留保するような姿勢があるようにおもえます。それは、例えば、そのものずばりを描けばいいのに、あえて窓枠を設けてみたり、わざとらしいほどリアルっぽく描いてみたりするというとこめ、そういうスタイルをとっかえひっかえして作品を制作しているところに、感じてしまうのです。

この作品の濃密な黒い画面は、そこに静物がポカンと浮かんでいるように細密に描かれているのは、長谷川潔の銅版画(右図)に似ていると、想像してしまいました。しかし、濃密度では長谷川に比べると、それほどではなくて平面的に見えてしまいます。おそらく、前に麻田浩と比べたときもそうでしたが、齋藤の作品は、麻田や長谷川のように描き方のスタイルが何を描くかと一致するようなタイプではなくて、齋藤は、作品を描くたびに、スタイルを変えて、というより択んでいるように思えます。それは、どこかで描いているものに対して、作者が留保しているような気がします。こんなことを述べると、齋藤を批判するように見えるかもしれませんが、麻田や長谷川は、おそらく自身が描いている対象について疑うということはない、というか、そんなことを考えこともないと思います。それに対して、齋藤の作品から感じられるのは、その疑いを彼女人がずっと抱いていて、全面的な確信を持てずにいて、どこかで留保するような姿勢があるようにおもえます。それは、例えば、そのものずばりを描けばいいのに、あえて窓枠を設けてみたり、わざとらしいほどリアルっぽく描いてみたりするというとこめ、そういうスタイルをとっかえひっかえして作品を制作しているところに、感じてしまうのです。

第3章 旅をする魂

ここからの作品は、それまでの図鑑とか窓といった形式を反復するようなパターンから離れていくようになります。

11.「密愛村Ⅲ」

作品タイトルの密愛村とは、作者である齋藤が実際に旅をして、その途中で遭った風景が再構築された夜の果ての歓楽地のことだそうです。齋藤自身、つぎのようなことを述べています。“高校の頃、西欧の渋い映画のヴィデオをよく観た。好きだったのはミケランジェロ・アントニオーニの「太陽はひとりぼっち」。原題の「皆既」日食のほうがイメージに合う映画だ。高度成長期イタリアの工業的風景、モノクロームの白昼に感覚移入する。主演女優のモニカ・ヴィッティの気だるげな彷徨、漠然とした疎外感は、そのまま自分に重なった。殺風景な団地の広場でそこだけ反響音を立てつつ揺れ続ける鉄ポール。曇天の風に踊る人工的な木々。他人は通り過ぎるささいな風景の気配にも、彼女は過敏に目を止めてしまう。無機質なものの一瞬の生気に、彼女の何かが呼応する。あやふやな一人称の主役がうつろに彷徨するだけの映像だが、描写は緻密だ。なんでもないものが突然暗号のように脈絡を持って見えてくる、あの感覚。日常のわずかに狂いを、醒めた目で文章にでも絵にでも淡々と描写できたら、それより眩惑的な表現はない。この映画を観て、そう思うようになった。思春期のある日、隣町の知らない道をなんとなく散策していた。住宅街のなか不意に高速道路がひらけ、青田の上に遠い稲妻を見た。見慣れぬ風景を突き進むと、町外れの山林に迷い込んだ。不法居住らしき掘立小屋や閉ざされた資材置場などを通過し林のなか、枯葉に覆われた奈落に行き当たった。捨てられた布団や、旅館のしつらえのようなものが窪みに遺棄されていて、その色彩の鮮やかさにビクッとした。もっと奥に数件の一戸建ての和風個室の残骸が続いているようだ。直感でそこが逢引のための場所だと感じ、もって言うなら逢引の果ての「心中」を感じた、男女の愛はふくよかなものでは全くなく、こんな遺骸的なものなのか。廃棄物に、嫌悪とともに美を感じたのもこの時だ。別に事件現場でもないのだろうが、なんとなく漂う死の気配に当てられ、その奈落を後にした。帰路、紅すぎる合歓の花木からスッと突き出た風速計のシルエットや、塀の落書きの数字、集乳所の看板など、見慣れぬあらゆるものが、デ・キリコの絵のようにわずかな狂いを帯びた暗示を投げかけてくるように思えた。死の標識はそこここにある。しかし多くの人はぎりぎり、その先の奈落に落ちずに生きている。「密愛村」の伏線であるさまざまな男女の心中譚は、いまだに続くあの日の暗示の変奏なのかもしれない。”

作品タイトルの密愛村とは、作者である齋藤が実際に旅をして、その途中で遭った風景が再構築された夜の果ての歓楽地のことだそうです。齋藤自身、つぎのようなことを述べています。“高校の頃、西欧の渋い映画のヴィデオをよく観た。好きだったのはミケランジェロ・アントニオーニの「太陽はひとりぼっち」。原題の「皆既」日食のほうがイメージに合う映画だ。高度成長期イタリアの工業的風景、モノクロームの白昼に感覚移入する。主演女優のモニカ・ヴィッティの気だるげな彷徨、漠然とした疎外感は、そのまま自分に重なった。殺風景な団地の広場でそこだけ反響音を立てつつ揺れ続ける鉄ポール。曇天の風に踊る人工的な木々。他人は通り過ぎるささいな風景の気配にも、彼女は過敏に目を止めてしまう。無機質なものの一瞬の生気に、彼女の何かが呼応する。あやふやな一人称の主役がうつろに彷徨するだけの映像だが、描写は緻密だ。なんでもないものが突然暗号のように脈絡を持って見えてくる、あの感覚。日常のわずかに狂いを、醒めた目で文章にでも絵にでも淡々と描写できたら、それより眩惑的な表現はない。この映画を観て、そう思うようになった。思春期のある日、隣町の知らない道をなんとなく散策していた。住宅街のなか不意に高速道路がひらけ、青田の上に遠い稲妻を見た。見慣れぬ風景を突き進むと、町外れの山林に迷い込んだ。不法居住らしき掘立小屋や閉ざされた資材置場などを通過し林のなか、枯葉に覆われた奈落に行き当たった。捨てられた布団や、旅館のしつらえのようなものが窪みに遺棄されていて、その色彩の鮮やかさにビクッとした。もっと奥に数件の一戸建ての和風個室の残骸が続いているようだ。直感でそこが逢引のための場所だと感じ、もって言うなら逢引の果ての「心中」を感じた、男女の愛はふくよかなものでは全くなく、こんな遺骸的なものなのか。廃棄物に、嫌悪とともに美を感じたのもこの時だ。別に事件現場でもないのだろうが、なんとなく漂う死の気配に当てられ、その奈落を後にした。帰路、紅すぎる合歓の花木からスッと突き出た風速計のシルエットや、塀の落書きの数字、集乳所の看板など、見慣れぬあらゆるものが、デ・キリコの絵のようにわずかな狂いを帯びた暗示を投げかけてくるように思えた。死の標識はそこここにある。しかし多くの人はぎりぎり、その先の奈落に落ちずに生きている。「密愛村」の伏線であるさまざまな男女の心中譚は、いまだに続くあの日の暗示の変奏なのかもしれない。”

「Contraners to Smuggle

Maidens(密輸される乙女たち)」(左上図)という作品では、シンメトリーで祭壇をつくるような構図のパターンは残されていますが、窓枠はなくなって、異世界をこちらから覗くということがなくなり、その異世界が眼前にあるという画面になっています。ただし、この一連のシリーズでは、この前の作品がタイトル文字だけが画面にあるというもので、シリーズを続けてみると、映画の場面を続けてみているような感じになっています。

「The Bus Stop for the Escaped

Brides(逃げた花嫁たちのためのバス停)」(左図)という作品では、シンメトリーの祭壇のような構図のパターンが崩れてきます。しかも、ここで展示されている作品では作家の自画像を除いて、はじめて人の顔がまともに描かれています。とはいっ

「The Bus Stop for the Escaped

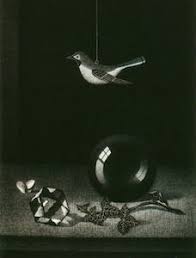

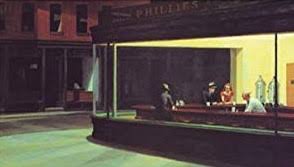

Brides(逃げた花嫁たちのためのバス停)」(左図)という作品では、シンメトリーの祭壇のような構図のパターンが崩れてきます。しかも、ここで展示されている作品では作家の自画像を除いて、はじめて人の顔がまともに描かれています。とはいっ てもバス停の看板絵としてであって、生身の人が描かれているわけではないので、その人の顔には生き生きとしたリアルな感じはありません。この「密愛村」のシリーズは、夜の場面ばかりで、そこに作者の意図があると思うのですが、おそらく異界であること夜の世界としてとらえていたりとか、いろいろあるのだろうと思います。それであるために、画面に描き込まれた線が暗い色調で目立たなくなっているとか。あるいは、夜の暗さということで、その画面が雰囲気を作っているといえると思います。それは、例えば、エドワード・ホッパーの「ナイトホークス」(右図)が夜の暗さに明かりがともるレストランの室内が覗ける画面が、一見ちょっとノスタルジックでありながら、見る者にどこか違和感を抱かせる奇妙な非現実感を漂わせている雰囲気に通じているような感じがします。齋藤の作品では、画面自体は非現実なのですが、そこで想像する物語は、安っぽいB級映画の月並みなストーリーの雰囲気です。そのギャップというのか、それが独特な印象を見る者に与える作品になっていると思います。

てもバス停の看板絵としてであって、生身の人が描かれているわけではないので、その人の顔には生き生きとしたリアルな感じはありません。この「密愛村」のシリーズは、夜の場面ばかりで、そこに作者の意図があると思うのですが、おそらく異界であること夜の世界としてとらえていたりとか、いろいろあるのだろうと思います。それであるために、画面に描き込まれた線が暗い色調で目立たなくなっているとか。あるいは、夜の暗さということで、その画面が雰囲気を作っているといえると思います。それは、例えば、エドワード・ホッパーの「ナイトホークス」(右図)が夜の暗さに明かりがともるレストランの室内が覗ける画面が、一見ちょっとノスタルジックでありながら、見る者にどこか違和感を抱かせる奇妙な非現実感を漂わせている雰囲気に通じているような感じがします。齋藤の作品では、画面自体は非現実なのですが、そこで想像する物語は、安っぽいB級映画の月並みなストーリーの雰囲気です。そのギャップというのか、それが独特な印象を見る者に与える作品になっていると思います。

12.「密愛村Ⅳ」

同じ密愛村のシリーズでも、前のⅢでは間接的だった人物が、Ⅳでは明瞭に登場します。実際、これらの画面はⅢの画面に比べて、暗い画面であっても光に照らされた空間は単なる闇ではなくて、それぞれにかなり工夫がなされています。そのためか、目立たないながら色の数が多くて、かなり印象が異なってきます。

「A Girl Who Sells Cicadas’

Chorus(蝉時雨を売る少女)」(左図)という作品です。背景の茂る葉の向こうには陽光の明るさが仄見えるので昼間なのでしょうが、深い森の中は薄暗く、夜のような空間です。そこに異世界を見ることができる。蝉は異常に大きく、標本のような形で、あり得ない位置にいます。右下には少女の姿がありますが、生気がなくて、まるで人形のようです。この人物は、例えばマグリットの

「A Girl Who Sells Cicadas’

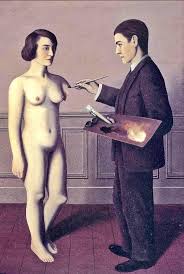

Chorus(蝉時雨を売る少女)」(左図)という作品です。背景の茂る葉の向こうには陽光の明るさが仄見えるので昼間なのでしょうが、深い森の中は薄暗く、夜のような空間です。そこに異世界を見ることができる。蝉は異常に大きく、標本のような形で、あり得ない位置にいます。右下には少女の姿がありますが、生気がなくて、まるで人形のようです。この人物は、例えばマグリットの 作品で描かれる生気のない女性(右図)を思わせます。そして、色とりどりの虫かごが並べられている光景は、たしかに幻想的といえるのですが、不気味でもあります。しかし、部分的に見れば、ひとつひとつの虫かごや蝉は、どちらかというと明るい色できれいなのです。それが、暗い森の蔓が絡みついた大木の前にあるので不気味に見えている。しかし、その背景が、たとえばお洒落な店舗であれば印象は変わって、少女趣味というと変ですが可愛らしい光景を作るのではないかと思います。というのも、この人の世界は、「密愛村Ⅲ」のころでB級映画の月並みなストーリーを思い起こさせると述べましたが、どこか月並みなところがある。この作品では、少女趣味のロマンチックな少女マンガや少女小説の世界です。それをストレートに出せない屈折があって、それが夜の闇であったり、「密愛村」というとってつけたようなフィルターです。だから、作品の画面が、独創的でなくてもよくて、誰々風というような既存の描き方を使っているわけです。ただ、そこには見るということで作者の一貫したしせいがあって、その他のことは、気にせず使えるものは、こだわりなく使っている。そういうように見えます。だから、作者が結構、言葉で語っていたり、物語的な付加をつけていますが、それは、あまり気にせず、この人の見るということで一貫しているところが、好ましいと思います。そして、その屈折は、何となく分かるような気がします。

作品で描かれる生気のない女性(右図)を思わせます。そして、色とりどりの虫かごが並べられている光景は、たしかに幻想的といえるのですが、不気味でもあります。しかし、部分的に見れば、ひとつひとつの虫かごや蝉は、どちらかというと明るい色できれいなのです。それが、暗い森の蔓が絡みついた大木の前にあるので不気味に見えている。しかし、その背景が、たとえばお洒落な店舗であれば印象は変わって、少女趣味というと変ですが可愛らしい光景を作るのではないかと思います。というのも、この人の世界は、「密愛村Ⅲ」のころでB級映画の月並みなストーリーを思い起こさせると述べましたが、どこか月並みなところがある。この作品では、少女趣味のロマンチックな少女マンガや少女小説の世界です。それをストレートに出せない屈折があって、それが夜の闇であったり、「密愛村」というとってつけたようなフィルターです。だから、作品の画面が、独創的でなくてもよくて、誰々風というような既存の描き方を使っているわけです。ただ、そこには見るということで作者の一貫したしせいがあって、その他のことは、気にせず使えるものは、こだわりなく使っている。そういうように見えます。だから、作者が結構、言葉で語っていたり、物語的な付加をつけていますが、それは、あまり気にせず、この人の見るということで一貫しているところが、好ましいと思います。そして、その屈折は、何となく分かるような気がします。

「A Spirit Ensbrined by Female

Miners(女鉱山師たちの祀る精霊)」(左図)という作品です。泉を前にして、囲むように精霊が並んでいるという構図は伝統的な西洋絵画に見られるものです。例えば、ラファエル前派のバーン=ジョーンズの「ヴェヌスの鏡」(右下図)などが真っ先に思い当たります。もともとは、そういう作品にあるようなロマンチックな光景が、齋藤の手にかかると、このように屈

「A Spirit Ensbrined by Female

Miners(女鉱山師たちの祀る精霊)」(左図)という作品です。泉を前にして、囲むように精霊が並んでいるという構図は伝統的な西洋絵画に見られるものです。例えば、ラファエル前派のバーン=ジョーンズの「ヴェヌスの鏡」(右下図)などが真っ先に思い当たります。もともとは、そういう作品にあるようなロマンチックな光景が、齋藤の手にかかると、このように屈 折したものになる。そういう典型的というか、この人のシャイなところがストレートに出ている作品ではないかと思います。あるいは、それまでの作品では形式的な構成のパターンを踏んでいたのが、それが崩れてしまったので、既存の伝統的な絵画のパターンを使ったのかもしれません。そういう照れを隠すためと私には思えてしまって、微笑ましく思うのです。それが、並んでいる女性たちが仮面を被って表情を見せていないとか。夜明け前のような暗い空間であるとか、女性の着ている服の色遣いが鮮やかに光っているようなのに、暗い感じがするとかいったこと。あるいは、彼女たちが視線を向けている穴にはガラクタのように、ひとつひとつは色鮮やかなのにもかかわらず、投げ捨てられているように見える。そこに、なんとなくメッセージ性があるように見せかけている、そういう何かありげなポーズを、おそらく作者自身もそれに気が付かず、本人は真面目に信じているかもしれませんが、そうせざる得ないところが、この人にはある。それが、この人の作品の面白いところ(魅力)だと思います。

折したものになる。そういう典型的というか、この人のシャイなところがストレートに出ている作品ではないかと思います。あるいは、それまでの作品では形式的な構成のパターンを踏んでいたのが、それが崩れてしまったので、既存の伝統的な絵画のパターンを使ったのかもしれません。そういう照れを隠すためと私には思えてしまって、微笑ましく思うのです。それが、並んでいる女性たちが仮面を被って表情を見せていないとか。夜明け前のような暗い空間であるとか、女性の着ている服の色遣いが鮮やかに光っているようなのに、暗い感じがするとかいったこと。あるいは、彼女たちが視線を向けている穴にはガラクタのように、ひとつひとつは色鮮やかなのにもかかわらず、投げ捨てられているように見える。そこに、なんとなくメッセージ性があるように見せかけている、そういう何かありげなポーズを、おそらく作者自身もそれに気が付かず、本人は真面目に信じているかもしれませんが、そうせざる得ないところが、この人にはある。それが、この人の作品の面白いところ(魅力)だと思います。

作品で描かれる生気のない女性

作品で描かれる生気のない女性

ではないかと思います。それは、松井冬子の作品にも共通しているところだと思います。

ではないかと思います。それは、松井冬子の作品にも共通しているところだと思います。