�Q�O�P�W�N�Q���X���i���j�O�H�ꍆ�ٔ��p��

�v���Ԃ�ɓs�S�ɏo������p�����������̂ŁA���̂��łɊ�邱�Ƃɂ��܂����B�t�߂̔��p�قŊJ�Â��Ă����W����́A���ɂ͎䂩�����̂��Ȃ��A����Ȃ�ʂɂǂ��ւ����Ȃ��Ă������̂�����ǁA�܊p�̋@����������Ȃ��Ɩ{���]�|�Ȃ̂�������Ȃ����A��߂ȂƂ���Ɋ���Č��邱�Ƃɂ����B����Q���ڂƂ������������ɓ��ꂷ��Ƃ����̂́A�͂��߂Ă̂��Ƃł��B

�v���Ԃ�ɓs�S�ɏo������p�����������̂ŁA���̂��łɊ�邱�Ƃɂ��܂����B�t�߂̔��p�قŊJ�Â��Ă����W����́A���ɂ͎䂩�����̂��Ȃ��A����Ȃ�ʂɂǂ��ւ����Ȃ��Ă������̂�����ǁA�܊p�̋@����������Ȃ��Ɩ{���]�|�Ȃ̂�������Ȃ����A��߂ȂƂ���Ɋ���Č��邱�Ƃɂ����B����Q���ڂƂ������������ɓ��ꂷ��Ƃ����̂́A�͂��߂Ă̂��Ƃł��B

���āA���h���Ƃ�����Ƃɂ��ẮA���ɂ͂Ȃ��Ȃ��ǂ̂悤�ȍ�i�X���Ȃ̂��Ƃ������Ƃ������Ƃɂ��āA�܂Ƃ܂����C���[�W�����ĂȂ��ł���B������������m���͂���Ǝv���̂�����ǁA���̐l�̍�i�͒[�I�ɂ����������̂��ƌ����\���Ȃ��ł��܂��B����ŁA��Î҂̂��������ꕔ���p���܂��B

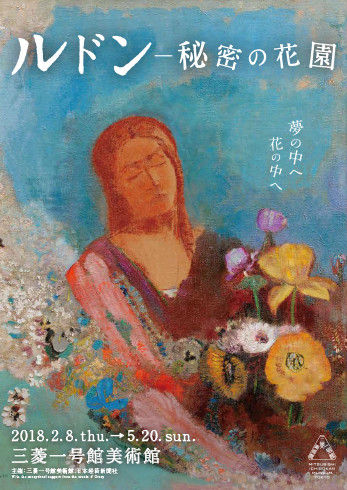

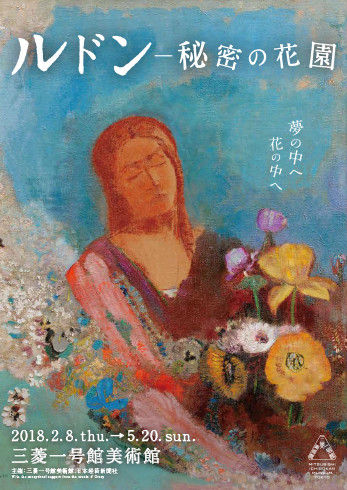

�g�I�f�B�����E���h���i�P�W�S�O�|�P�X�P�U�N�j�́A��۔h�̉�Ƃ����Ɠ�����ł���Ȃ���A���z�I�ȓ��ʐ��E�ɖڂ������A���̓��قȉ�Ƃ́A�������E���̐l�̐S�𖣗����Ď~�݂܂���B�Ȃ��ł��{�W�͐A���ɏœ_�����Ă��A�O��̂Ȃ��W����ƂȂ�܂��B�{�W�̑傫�Ȍ��ǂ���́A�t�����X�E�u���S�[�j���n���ɋ����\�������p���D�Ƃ̃h���V�[�j�݂��A���h���ɒ���������ق̐H���̑�����ł��B������A������̓h���V�[��ɔ鑠����A���ُ����́s�O�����E�u�[�P�i�傫�ȉԑ��j�t�������P�T�_�͐H���̕ǂ�����O����P�X�W�O�N�ɂ͓��{�ł����J����܂������A�P�X�W�W�N�Ƀt�����X�́g�����ł̔��p�i�ɂ�镨�[�h���x�ɂ�荑�Ə��L�ɋA���A���݂̓I���Z�[���p�ق̏����ƂȂ��Ă��܂��B�c���ꂽ�s�O�����E�u�[�P�t�͐����P�P�O�N�ڂ̂Q�O�P�P�N�R���A�p���ŊJ�Â��ꂽ���h���W�ɂď����J����A�����܂œ��ق̏����i�Ƃ��Ċ��x�����J���Ă��܂������A�{�W�ł́A�I���Z�[���p�ُ����̂P�T�_�ƍ��킹�ăh���V�[��̐H�������������h���̑����悪�ꓰ�ɉ���{���̋@��ƂȂ�܂��B�h

�Ƃ������ƂŁA���̂���̂Ƃ����Ƃ��炵�����Ƃ�����ł��܂����A���̔��p�قŏ������Ă���u�O�����E�u�[�P�v�Ƃ����̂������̂��ƁA��J���Ď擾�����̂�����A���p���Ȃ���͂Ȃ��A����Ŏ��ӂ̍�i�������Ă��ďW�q���悤�Ƃ������Ƃ��A���S���������Ƃ����A����ɈՁX�Ƃ̂��������������ˁA�Ƃ����W����B���͌��������̂ŁA�����I�Ȍ������ɂȂ�܂������A���h���Ƃ�����Ƃ͂ǂ̂悤�ȍ�i���A�ǂ̂悤�ɐ��삵�Ă������A�܂�A�ނ������ǂ̂悤�Ɍ��Ă������̂��A�Ƃ����C���[�W���ł߂邱�Ƃ��ł����A�����f�l�������Ƃ�����Ƃ����̂��ڗ����Ă��܂����Ƃ������z�ł��B���Ȃ݂ɉ���Ƃ����̂́A�w�Z�ŋ�����悤�ȋZ�\�A�Ⴆ�A���ߖ@�̍\�}�Ƃ��A�f�b�T���Ƃ������悤�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��āA��Ǝ��g�������ǂ����Ă���̂��Ƃ������Ƃ����g�ŔF�����āA����𑼎҂ł���G������҂ɑ��āA����ɓK�����d���œ`����Ƃ������Ƃł��B�Ⴆ�A�܂�Ŏʐ^�̂悤�Ɏʎ��I�ɑΏۂ��ʂ������^�̊G��ł�����ȏꍇ�����R����킯�ł��B�ʎ��G��Ƃ����ăf�p�[�g�œW���������Ă���悤�ȍ�i�ɁA���������̂����܂��B�f�l�������Ƃ����̂́A�����������肳�������Ă��A���ʓI�ɓ`����Ă���A�܂茋�ʃI�[���C�ł���悤�ȍ�i�����ܕ���ł����Ƃ������Ƃł��B����ł́A��i�����Ă��������Ǝv���܂��B

�P�D�R���[�̋����A�u���X�_���̎w��

�P�D�R���[�̋����A�u���X�_���̎w��

�����Ƃ������K����̍�i������ł��܂����B�Ƃ肽�ĂĈ�����l�|�̌��t����ׂ����͂���܂��A�ނ���A���̊G������ڂ��Ȃ����Ƃ𔒓��̂��Ƃɂ��炷���ƂɂȂ邱�ƂȂ邱�Ƃ��������Ă��܂����A���̃R�[�i�[�ɓW������Ă����i�́A�q�ǂ����w�Z�̂��G�����̎��Ԃɉۑ�ŕ`������ċ����̕ǂɓ\���č�i�A���邢�͉���̉��D���̓��j��Ƃ��Ƒ��Ɏז���������Ȃ��玩��̋��Ԃɏ����ĉx�ɓ����Ă���悤�ȍ�i�ɂ��������܂���B���h���Ƃ����T�C�����͂����Ă��邩�炱������l�������i�ł����Ȃ��B��N�̉�Ƃ̕З������������i�Ȃ̂��Ƃ����ƁA�����������ɂ́A���̓W����Ń��h���Ƃ͂ǂ�������ƂȂ̂���������Ȃ����������������āA��������Ȃ�Ȃ������B���ꂾ���ł��B��p�Ƃ������݂Ƃ�����ۂŁA���r���[�ȂƂ���́A�����Ɨ]�����c���Ȃ��ŕ`����Ǝ��ӂ������Ȃ�悤�ȁB�����Č����A�u�y�C�����o�[�h�̏����v�i�E�}�j�Ƃ�����i�̍���̋�̐��W����p���t���b�g�̍�i�̔w�i�œh���Ă����z�킹�邭�炢�ł��傤���B

�Q�D�l�ԂƎ���

�����̔ʼn��ؒY��ŁA���h�����g���g�킽���̍��h�ƌĂ悤�ȃ��m�N���̍�i�𒆐S�Ƃ����W���ł��B���h���͂P�W�V�X�N�A�R�X�̎��Ƀ��g�O���t�W�w���̂Ȃ��Łx�\���A�����I�ȃf�r���[���ʂ����܂��B��z�I�ȉ��������������߂����E�́A������̈�۔h�̉�Ƃ������A���邢�����̌��𗯂߂悤�Ƌ��߂���ʂƈ�����悷���̂ł����B�Ȋw�Ƌ�z�A�����ēN�w�����݂���u���v�̌|�p�ƌĂ����̂ł��B

�����̔ʼn��ؒY��ŁA���h�����g���g�킽���̍��h�ƌĂ悤�ȃ��m�N���̍�i�𒆐S�Ƃ����W���ł��B���h���͂P�W�V�X�N�A�R�X�̎��Ƀ��g�O���t�W�w���̂Ȃ��Łx�\���A�����I�ȃf�r���[���ʂ����܂��B��z�I�ȉ��������������߂����E�́A������̈�۔h�̉�Ƃ������A���邢�����̌��𗯂߂悤�Ƌ��߂���ʂƈ�����悷���̂ł����B�Ȋw�Ƌ�z�A�����ēN�w�����݂���u���v�̌|�p�ƌĂ����̂ł��B

�u�������Ԃ�������v�i���}�j�Ƃ����ؒY��Ƃ������ؒY�X�P�b�`�ł��傤���B�����I��肩���l�T���X�����̃s�G���E�f�E���E�t�����`�F�X�J�̍�i�̍\����z�킹��̂ł����A�w�i�����œh��ׂ���āA����̔������낭�����オ��悤�Ȃ̂��A���̉�Ƃ́g�킽���̍��h�Ǝ��̂���R���ł��傤���B�������ɔ���Ă��銕����ɗ���o�Ă���悤�Ȕ��̖сA���邢�͉A�e�Ƃ��������̂����̔Z�W�ŕ`���Ă���悤�ł��B�������A���̔Z�W �̂����́A�Ƃ��ɍׂ����`���������Ă���킯�ł͂Ȃ��āA�ǂ��炩�Ƃ����Ƒ�G�c�ŁA�g�炵���h���͋C�I�Ȃ��́A��������A�S�̂��Â��̂Ől�������Ă��銕�̕`�������G�ł��ڗ������ɍς�ł���B���ӂ�������܂��A������ʂ����h�����I�������̂́A�G�ɕ`���Ă��e���B��邩�炩������Ȃ��ƁA���̍�i�����Ċ����܂����B����ł��A���͋C�͍���A�Ƃ������Ƃł��傤���B�����A���������C���ł����Ă��A��邱�Ƃ��ł���Ƃ����̂́A���ꂪ���h���Ƃ����l�̍˔\�Ȃ̂�������܂���B

�̂����́A�Ƃ��ɍׂ����`���������Ă���킯�ł͂Ȃ��āA�ǂ��炩�Ƃ����Ƒ�G�c�ŁA�g�炵���h���͋C�I�Ȃ��́A��������A�S�̂��Â��̂Ől�������Ă��銕�̕`�������G�ł��ڗ������ɍς�ł���B���ӂ�������܂��A������ʂ����h�����I�������̂́A�G�ɕ`���Ă��e���B��邩�炩������Ȃ��ƁA���̍�i�����Ċ����܂����B����ł��A���͋C�͍���A�Ƃ������Ƃł��傤���B�����A���������C���ł����Ă��A��邱�Ƃ��ł���Ƃ����̂́A���ꂪ���h���Ƃ����l�̍˔\�Ȃ̂�������܂���B

�u�L�����o���v�i�E�}�j�Ƃ����ؒY��ł��B�L�����o���Ƃ����̂̓V�F�C�N�X�s�A�́u�e���y�X�g�v�ɏo�Ă���L�����N�^�[�������ł����A�O���e�X�N�Ȍ`�����������Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B���̍�i�ł́A�n���[��|�b�^�[�̃h�r�[�̂悤�ȕs�C��������Lj��g������L�����N�^�[�ɕ`����Ă��܂��B��̕s�C���ȈÈłɁA�L�����o���̔����炪�����яオ���Ă��܂��B�L�����o���̖ڂ̕`�����������}���K�̍��ڂ��傫���Ē��ɐ�������̂Ǝ��Ă��܂����A���������f�t�H�����̃Z���X�͂����������Ǝv���܂��B���J�Ɋ��`���Ă���Ƃ͎v���܂��B����Ȓ��ł���ʌ������ĉE�̎}�̕t�߂ɔ��������ȉԂ��炢�Ă���̂�A�E��̔w��Ɉł̒��ɗt���ς������ɂ����Ă���l�q������C�Ȃ��`���Ă��āA���ꂪ��̈ł̐[�����t�Ɉ�ەt���Ă���Ƃ���������ʂ�ł���A���h���Z���X�̂悳�������܂��B

�u��v�Ƃ����ʼn�W�����u�U�D�j�͖�̕��i�̒��ŌǓƂ������v�i���}�j�Ƃ������g�O���t�ł��B���̑e�����A��̈ł̒��Ől�̊�ɂ͏ڍׂɌ��邱�Ƃ̏o���Ȃ��Ƃ�������ɂ��܂������Ă��܂��B���̑e���ƈÂ���ʂ���ʂ̒j���̎p���ڂ����Ƃ��Ă��āA�ǂ̂悤�ȃ|�[�Y�ŗ����Ă��邩���n�b�L�����Ă��Ȃ����ƁA�ג����j�������E��͂킩����̂̕\��܂ł͂��������m�邱�Ƃ��ł����A���̂��Ƃ��ނ���j���̌ǓƊ�������҂ɑz�������邱�ƂɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�����炭�A�ވȑO�ɖ�̈Èł�`������Ƃ͏��Ȃ��Ȃ������Ǝv���܂��B�Ⴆ�A�o���b�N���p�̃J���o�b�W�H��g�D�[���Ƃ�������Ƃ����͖�̎����𑽂��`���Ă��܂����A����͐_�̌���X�C�̉��Ƃ����������ÈłƂ̃R���g���X�g�ł��P�������f�邽�߂̂��̂ŁA���͌������ʓI�Ɉ����������邽�߂̎�i�������ƌ����܂��B����ɑ��āA���h���́A�����̍�i�ɂ͈Èłɂ���Ĉ���������������͂���܂���B�ނ���A��̈ł����C���ŁA���̍�i�ł���A�ǓƂȒj�́A�ނ����̈ł̐[������ەt�����i�ƌ������Ƃ��ł�����̂ł��B�����ɁA���h���́u���v�̌|�p�̑��̉�Ƃɂ͂Ȃ������I�ȂƂ���ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�u��v�Ƃ����ʼn�W�����u�U�D�j�͖�̕��i�̒��ŌǓƂ������v�i���}�j�Ƃ������g�O���t�ł��B���̑e�����A��̈ł̒��Ől�̊�ɂ͏ڍׂɌ��邱�Ƃ̏o���Ȃ��Ƃ�������ɂ��܂������Ă��܂��B���̑e���ƈÂ���ʂ���ʂ̒j���̎p���ڂ����Ƃ��Ă��āA�ǂ̂悤�ȃ|�[�Y�ŗ����Ă��邩���n�b�L�����Ă��Ȃ����ƁA�ג����j�������E��͂킩����̂̕\��܂ł͂��������m�邱�Ƃ��ł����A���̂��Ƃ��ނ���j���̌ǓƊ�������҂ɑz�������邱�ƂɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�����炭�A�ވȑO�ɖ�̈Èł�`������Ƃ͏��Ȃ��Ȃ������Ǝv���܂��B�Ⴆ�A�o���b�N���p�̃J���o�b�W�H��g�D�[���Ƃ�������Ƃ����͖�̎����𑽂��`���Ă��܂����A����͐_�̌���X�C�̉��Ƃ����������ÈłƂ̃R���g���X�g�ł��P�������f�邽�߂̂��̂ŁA���͌������ʓI�Ɉ����������邽�߂̎�i�������ƌ����܂��B����ɑ��āA���h���́A�����̍�i�ɂ͈Èłɂ���Ĉ���������������͂���܂���B�ނ���A��̈ł����C���ŁA���̍�i�ł���A�ǓƂȒj�́A�ނ����̈ł̐[������ەt�����i�ƌ������Ƃ��ł�����̂ł��B�����ɁA���h���́u���v�̌|�p�̑��̉�Ƃɂ͂Ȃ������I�ȂƂ���ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

���̊G��łȂ���i���A�u���F���P�[�v�v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B�ӔN�ɋ߂������ɐ��삳�ꂽ�p�X�e����ł��B�����F�����g���Ă��܂��A���炩�ɖ�ł��B��ʌ������č��̌��̋��A���邢�͌��ւ̉��F�ƉE���̐l���̃P�[�v���������F�ŁA�w�i�̐���̕��͋C������Ă��܂����A���̐����o�ăP�[�v�̉��F�Ɏ���ɕω����Ă����F�����B���ꂪ�A���̍�i�̒��S�̂ЂƂł���Ǝv���܂��B���ꂪ�A�F�ʂ�I���������R�ł��傤���B���̐����ł͖�̈łɑ��Č����h���}�e�B�b�N�ɍۗ��J���o�b�W�H��O���R�̂悤�ȃC���[�W�Ɍ������Ă��܂���������܂��A���̂悤�ȃR���g���X�g�͂���܂���B�p�X�e���悽����Ƃ͂����܂��A�p�X�e���̒W���F�ʂŁA�h��c���i�蔲���H�j�������āA�֊s�̂͂����肵�Ȃ��A�ڂ���Ƃ�����ʂł��B

���̊G��łȂ���i���A�u���F���P�[�v�v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B�ӔN�ɋ߂������ɐ��삳�ꂽ�p�X�e����ł��B�����F�����g���Ă��܂��A���炩�ɖ�ł��B��ʌ������č��̌��̋��A���邢�͌��ւ̉��F�ƉE���̐l���̃P�[�v���������F�ŁA�w�i�̐���̕��͋C������Ă��܂����A���̐����o�ăP�[�v�̉��F�Ɏ���ɕω����Ă����F�����B���ꂪ�A���̍�i�̒��S�̂ЂƂł���Ǝv���܂��B���ꂪ�A�F�ʂ�I���������R�ł��傤���B���̐����ł͖�̈łɑ��Č����h���}�e�B�b�N�ɍۗ��J���o�b�W�H��O���R�̂悤�ȃC���[�W�Ɍ������Ă��܂���������܂��A���̂悤�ȃR���g���X�g�͂���܂���B�p�X�e���悽����Ƃ͂����܂��A�p�X�e���̒W���F�ʂŁA�h��c���i�蔲���H�j�������āA�֊s�̂͂����肵�Ȃ��A�ڂ���Ƃ�����ʂł��B

���̓W���R�[�i�[�́u�l�ԂƎ��v�������̂ł����A�W�����X�g�Ƀ��X�g�A�b�v����Ă��鐔�_�̍�i�����̃R�[�i�[�ɓW������Ă����肵�āA�W���̏͗��ĂȂǂ̎p���ɂ������������_�Ԍ�����悤�Ȋ����ł����B����䂦�ɁA�l�ԂƎ��Ƃ����A���̏͂̈Ӑ}�͕s���̂܂܂ŁA�W������Ă����i�ɑ��銴�z���A���̂��Ƃɂ��ĐG��邱�Ƃ��ł�����������܂���ł����B

�R�D�A���w�҃A���}���E�N�����H�[

���h�����`�����l�Ԃ̓��������A���́A�{���h�[�̍ݖ�̐A���w�҃A���}���E�N�����H�[�̉e���Ƃ������Ƃ������ł��B���h���͐Δʼn�W�w���z�x���A�N��̗F�l�ɕ����������ł��B�����ł́A��������̍�i�𒆐S�Ƃ����W���ł��B

���h�����`�����l�Ԃ̓��������A���́A�{���h�[�̍ݖ�̐A���w�҃A���}���E�N�����H�[�̉e���Ƃ������Ƃ������ł��B���h���͐Δʼn�W�w���z�x���A�N��̗F�l�ɕ����������ł��B�����ł́A��������̍�i�𒆐S�Ƃ����W���ł��B

�w�S����x����u�U�D���̉ԁA�߂����Ȑl�Ԃ̊�v�i���}�j�Ƃ������g�O���t��i�B���h���̍�i�̒��ł͔�r�I�m��ꂽ��i�ŁA���h���Ƃ�������m�炸�ɁA�ǂ����Ŗڂɂ��Ă���l������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�s�v�c�A����A�O���e�X�N�A�����č�����ʂƂ����������́A��x�ڂɂ���ƋL���Ɏc���Ă��܂���i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�^�����Ȕw�i�ɑ��āA������������A������{�����Ă��āA���̎����l�Ԃ̊�ŁA���ꂪ�����Ď��͂��Ƃ炵�Ă���B�O���e�X�N�Ȏp�ł��B�������A�l�̊炪�A�^�C�g���Łu�߂����Ȑl�Ԃ̊�v�Ƃ���܂����A�f�t�H�������ꂽ�}���K�̂悤�ȁA�ʂ̌�����������Ύ蔲���ŃX�J�X�J�̊�́A�߂����Ƃ����\����A�^�C�g�����炻�̂悤�Ɋ����悤�Ƃ��Ȃ���A���� ���͋L���Ƃ��ă}���K�̊��߂����Ɠǂݍ��ޓy�䂪�Ȃ���A�����Ƃ͌����Ȃ����̂ł��B���S�R���ɂ݂�A�Ƃ��s�C���Ƃ��������z���o�Ă���Ǝv���܂��B�����炭�A���h���͐l�Ԃ̊���Ƃ��\���@�ׂɕ\�������i���A���ɐ��삵�Ă���킯�ł��Ȃ��̂ŁA�߂��݂Ƃ��\��Ƃ��������Ƃ̕\���̎u�����������̂�������܂���B���h�����l��`���Ă���ꍇ�́A��͂ڂ��肵�čׂ����`���Ȃ��A���������ĕ\��Ȃ��̂ŁA���̍�i�̂悤�ɖڕ@���Ƃ肠�����`����Ă���̂͒������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�w�S����x�Ƃ����ʼn��W�̃^�C�g���͉�������S�����ӎ����Ă����͂��ŁA��������������܂��A�S�����u���l�v�i�E�}�j�Ƃ��u�킪�q��H�炤�T�g�D���k�X�v�̂悤�Ȑl�Ԃ̕\��ȂǓ��荞�ޗ]�n�̂Ȃ��O���e�X�N�ȉ�ʂ��ӎ����Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���h���̍�i�͌l�I�Ȋ���Ƃ����ʂƂ��������Ƃɂ������Ƃ��\������Ƃ������̂ɂ́A���ɂ͌����Ȃ��ŁA������S���̉�ʂƂ��O���e�X�N���Ƃ������Ƃ��������Ƃ������ꂽ���ʂ����Ȃ����Ƃ������������܂��B

���͋L���Ƃ��ă}���K�̊��߂����Ɠǂݍ��ޓy�䂪�Ȃ���A�����Ƃ͌����Ȃ����̂ł��B���S�R���ɂ݂�A�Ƃ��s�C���Ƃ��������z���o�Ă���Ǝv���܂��B�����炭�A���h���͐l�Ԃ̊���Ƃ��\���@�ׂɕ\�������i���A���ɐ��삵�Ă���킯�ł��Ȃ��̂ŁA�߂��݂Ƃ��\��Ƃ��������Ƃ̕\���̎u�����������̂�������܂���B���h�����l��`���Ă���ꍇ�́A��͂ڂ��肵�čׂ����`���Ȃ��A���������ĕ\��Ȃ��̂ŁA���̍�i�̂悤�ɖڕ@���Ƃ肠�����`����Ă���̂͒������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�w�S����x�Ƃ����ʼn��W�̃^�C�g���͉�������S�����ӎ����Ă����͂��ŁA��������������܂��A�S�����u���l�v�i�E�}�j�Ƃ��u�킪�q��H�炤�T�g�D���k�X�v�̂悤�Ȑl�Ԃ̕\��ȂǓ��荞�ޗ]�n�̂Ȃ��O���e�X�N�ȉ�ʂ��ӎ����Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���h���̍�i�͌l�I�Ȋ���Ƃ����ʂƂ��������Ƃɂ������Ƃ��\������Ƃ������̂ɂ́A���ɂ͌����Ȃ��ŁA������S���̉�ʂƂ��O���e�X�N���Ƃ������Ƃ��������Ƃ������ꂽ���ʂ����Ȃ����Ƃ������������܂��B

�w���z�x����u�U.�����Ĕޕ��ɂ͐��̋����A�_�i���v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B�j�����鋅�̂͐��Ȃ̂ł��傤�B���������āA������̉�ʂ͖�ƍl���Ă����킯�ł��B���̈Â����Œj�̊�͂͂����肹���ɕ\���ǂݎ�邱�Ƃ͂ł��܂���B�Ƃ����������������悤�ɕ`���Ă��Ȃ��ƌ��������������Ǝv���܂��B�[�I�Ɍ����A������`���Ƃ������Ƃɂ͋������Ȃ��̂ł͂Ȃ����B����͐l�ł����ł������ł����A�ΏۂƂ���Ƃ������Ƃ͎����̊O���Ɏ����Ƃ̕ʂ̂��̂����݂��Ă��邱�Ƃ�F�����邱�Ƃł��B�l�ł���A����͑��҂Ƃ��Ď����Ƃ͕ʂ̐l�����āA�\������悤�Ƃ���͎̂����Ƒ��҂̊W�𑪂낤�Ƃ��邱�Ƃł��B���̕\���`�����Ƃ����Ȃ��Ƃ������Ƃ́A���h���̉�ʂɂ͑��҂Ƃ������̂����݂��Ȃ��B���h���Ƃ����l�͑��҂ɋ������Ȃ��Ƃ������Ƃ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���������āA�����̊O���̉����ɋ����������āA�����ΏۂƂ��đ�����A���̌��ʂƂ��Ă����`���Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B���h���̍�i�͌��z�I�Ƃ��������������܂����A�����̐��E�͎����̊O���ŁA�����Ƃَ͈��œƗ��������҂����āA���̑��҂ƊW����茋��ł����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�����������҂̑��݂��F�߂��Ȃ��B�܂�́A�����ɂƂ��Ĉَ��Ȃ��́A�����̊O����r�����Ă��܂������̂��A���h���́A���̍��̍�i�ƌ����邩������܂���B����͕ʂ̖ʂł�������Ǝv���܂��B�j��

�w���z�x����u�U.�����Ĕޕ��ɂ͐��̋����A�_�i���v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B�j�����鋅�̂͐��Ȃ̂ł��傤�B���������āA������̉�ʂ͖�ƍl���Ă����킯�ł��B���̈Â����Œj�̊�͂͂����肹���ɕ\���ǂݎ�邱�Ƃ͂ł��܂���B�Ƃ����������������悤�ɕ`���Ă��Ȃ��ƌ��������������Ǝv���܂��B�[�I�Ɍ����A������`���Ƃ������Ƃɂ͋������Ȃ��̂ł͂Ȃ����B����͐l�ł����ł������ł����A�ΏۂƂ���Ƃ������Ƃ͎����̊O���Ɏ����Ƃ̕ʂ̂��̂����݂��Ă��邱�Ƃ�F�����邱�Ƃł��B�l�ł���A����͑��҂Ƃ��Ď����Ƃ͕ʂ̐l�����āA�\������悤�Ƃ���͎̂����Ƒ��҂̊W�𑪂낤�Ƃ��邱�Ƃł��B���̕\���`�����Ƃ����Ȃ��Ƃ������Ƃ́A���h���̉�ʂɂ͑��҂Ƃ������̂����݂��Ȃ��B���h���Ƃ����l�͑��҂ɋ������Ȃ��Ƃ������Ƃ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���������āA�����̊O���̉����ɋ����������āA�����ΏۂƂ��đ�����A���̌��ʂƂ��Ă����`���Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B���h���̍�i�͌��z�I�Ƃ��������������܂����A�����̐��E�͎����̊O���ŁA�����Ƃَ͈��œƗ��������҂����āA���̑��҂ƊW����茋��ł����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�����������҂̑��݂��F�߂��Ȃ��B�܂�́A�����ɂƂ��Ĉَ��Ȃ��́A�����̊O����r�����Ă��܂������̂��A���h���́A���̍��̍�i�ƌ����邩������܂���B����͕ʂ̖ʂł�������Ǝv���܂��B�j�� ���鋅�̂͐��Ȃ̂ł��傤�B���������āA������̉�ʂ͖�ƍl���Ă����킯�ł��B���Ȃ̂ł�����Â����ŏu���Ă������̂ł����A�����������̌��͕`����Ă��Ȃ��悤�ł��B���������A���h���́g�����G��h�ƌĂ��悤�ł����A���Ƃ����F���̂��̂��������Ƃ��A���̐F����Ƃ��g�������Ƃ��A�����������Ƃ͊������Ȃ��̂��s�v�c�ł��B�g�����G��h�Ƃ����Ȃ���A�������͓I�łȂ��̂ł��B�����ɂ́A��i��`���Ƃ������ƁA�܂�́A���h���Ƃ����l�͑��҂ɑ��ĕ\������Ƃ������ƂɈӗ~���Ȃ��悤�Ɍ�����̂ł��B����䂦�ɁA�O���Ƃ������Ƃ��Ȃ������Ȃ��ŁA���҂Ƃ����َ��ȑ��݂̓��荞��ł��邱�Ƃ̂Ȃ����E������B���̔ʼn�W�́w���z�x�Ƃ����^�C�g���ł����A���Ƃ������g�̓����ō��ꂽ���E�B���ꂪ���h���̌��z�Ƃ������́A�����Ă݂�Ε�������ł��B���������A���傤�ǃ��h���Ɠ�����ɕ��w�̐��E�ŁA���}���h�Ƃ��ے���`�Ƃ������l�������A�Ⴆ�i�j���C�X�}���X�́u�������܁v�Ƃ�����i�͎�l��������Ă����āA�����Ɏ����̍D�ނ��̂����Ɉ͂܂ꂽ��Ԃ�����Ƃ����b�ł��B���h���̊G��́A����ɋ��ʂ��镵�͋C������悤�Ɍ����܂��B

���鋅�̂͐��Ȃ̂ł��傤�B���������āA������̉�ʂ͖�ƍl���Ă����킯�ł��B���Ȃ̂ł�����Â����ŏu���Ă������̂ł����A�����������̌��͕`����Ă��Ȃ��悤�ł��B���������A���h���́g�����G��h�ƌĂ��悤�ł����A���Ƃ����F���̂��̂��������Ƃ��A���̐F����Ƃ��g�������Ƃ��A�����������Ƃ͊������Ȃ��̂��s�v�c�ł��B�g�����G��h�Ƃ����Ȃ���A�������͓I�łȂ��̂ł��B�����ɂ́A��i��`���Ƃ������ƁA�܂�́A���h���Ƃ����l�͑��҂ɑ��ĕ\������Ƃ������ƂɈӗ~���Ȃ��悤�Ɍ�����̂ł��B����䂦�ɁA�O���Ƃ������Ƃ��Ȃ������Ȃ��ŁA���҂Ƃ����َ��ȑ��݂̓��荞��ł��邱�Ƃ̂Ȃ����E������B���̔ʼn�W�́w���z�x�Ƃ����^�C�g���ł����A���Ƃ������g�̓����ō��ꂽ���E�B���ꂪ���h���̌��z�Ƃ������́A�����Ă݂�Ε�������ł��B���������A���傤�ǃ��h���Ɠ�����ɕ��w�̐��E�ŁA���}���h�Ƃ��ے���`�Ƃ������l�������A�Ⴆ�i�j���C�X�}���X�́u�������܁v�Ƃ�����i�͎�l��������Ă����āA�����Ɏ����̍D�ނ��̂����Ɉ͂܂ꂽ��Ԃ�����Ƃ����b�ł��B���h���̊G��́A����ɋ��ʂ��镵�͋C������悤�Ɍ����܂��B

�����ʼn�W���u�W�D�����������̉��ŁA�������݂����������݂��Ă����E�E�E�v�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł��B�u�U.�����Ĕޕ��ɂ͐��̋����A�_�i���v�ł͋��̂̒��ɒj�����܂������A�����ł͋��̂̊O���ŗ��₵�����̂ƁA��p�̂��Ƃ����g�ݍ����Ă��܂��B�g���݂����h�Ƃ����^�C�g���Ɠ�̉����̂����g�ݍ����Ă��邱�Ƃ���A���Ȃ��Ƃ������Ă���̂ł��傤���A���������������͊�����ꂸ�A���̍�i�������ł����Â����A�N�[���ɕ��͋C�ɂȂ��Ă��܂��B����́A��ʂɑΗ��Ƃ������悤�ȃ_�C�i�~�b�N�ȗv�����r������Ă�����肵�����E�����炩������܂���B

�u�Ⴋ���̕��Ɂv�i���}�j�Ƃ������ʂ̍�i�B�W���F�ʂ̖��邢��i���A�ǂ����Ă��̃R�[�i�[�̓W���ɂȂ��Ă���̂��A�W���Ӑ}���悭������܂��A���̓W����ɂ́A���������˘f�킳������W�������Ȃ�����܂���B���̑�\���A���̓W���̖ڋʂł���h���V�[��̐H�������������h���̑����悪�ꓰ�ɉ�Ƃ����̂ɁA�L���W�����ɂ����S���W�����Ȃ��ŁA�����ēW�����Ă��邱�Ƃł����A�����ɂ́A���܂�[���肵�Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B���̓W���̒��ő��̍�i���g�����G��h���肾�����̂ŁA���̍�i���B��̃J���[��i�ňٍʂ�����Ă����̂ŁA���̐F�ʂ��ۗ�������ۂ������̂�������܂��A�w�i�̐���ۓI�ł��������ƁB���̐ƌQ�̔w�i�ɃN���[���F���N�I����悤�Ȕz�u�ƂȂ��āA�����~���̊����Č����ΊC��̎X��ʂ̂悤�Ȗ����������A�����炭��i�̒��S�ł��낤���ɂƂ̊W���悭�����炸�A���������ĉ�����\�����Ă���Ƃ��A�Ƃ������ƂƂ͖��W�ɁA�������������w�i���Ƃ������Ӗ����A����䂦�ɐ�捂���X���Ă���Ƃ��낪�A�s�v�c�Ȋ��������܂����B�������ĊG��I�Ȕ������Ƃ͎v���Ȃ��̂ł����A�G�̋�̓h��͒��J�����������Ȃ����A����߂Â��Ă݂�Ɖ����Ƃ��������Ǝv���Ă��܂��Ƃ��낪����̂ŁB���������w�i���o�b�N�ɂ��āA��ʂ̒��S�ł���͂��̕��ɂ̊炪�ł���̂��s�v�c�ł��B����A�ނ���A���̉�ʂł͕��ɂƂ������S

�u�Ⴋ���̕��Ɂv�i���}�j�Ƃ������ʂ̍�i�B�W���F�ʂ̖��邢��i���A�ǂ����Ă��̃R�[�i�[�̓W���ɂȂ��Ă���̂��A�W���Ӑ}���悭������܂��A���̓W����ɂ́A���������˘f�킳������W�������Ȃ�����܂���B���̑�\���A���̓W���̖ڋʂł���h���V�[��̐H�������������h���̑����悪�ꓰ�ɉ�Ƃ����̂ɁA�L���W�����ɂ����S���W�����Ȃ��ŁA�����ēW�����Ă��邱�Ƃł����A�����ɂ́A���܂�[���肵�Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B���̓W���̒��ő��̍�i���g�����G��h���肾�����̂ŁA���̍�i���B��̃J���[��i�ňٍʂ�����Ă����̂ŁA���̐F�ʂ��ۗ�������ۂ������̂�������܂��A�w�i�̐���ۓI�ł��������ƁB���̐ƌQ�̔w�i�ɃN���[���F���N�I����悤�Ȕz�u�ƂȂ��āA�����~���̊����Č����ΊC��̎X��ʂ̂悤�Ȗ����������A�����炭��i�̒��S�ł��낤���ɂƂ̊W���悭�����炸�A���������ĉ�����\�����Ă���Ƃ��A�Ƃ������ƂƂ͖��W�ɁA�������������w�i���Ƃ������Ӗ����A����䂦�ɐ�捂���X���Ă���Ƃ��낪�A�s�v�c�Ȋ��������܂����B�������ĊG��I�Ȕ������Ƃ͎v���Ȃ��̂ł����A�G�̋�̓h��͒��J�����������Ȃ����A����߂Â��Ă݂�Ɖ����Ƃ��������Ǝv���Ă��܂��Ƃ��낪����̂ŁB���������w�i���o�b�N�ɂ��āA��ʂ̒��S�ł���͂��̕��ɂ̊炪�ł���̂��s�v�c�ł��B����A�ނ���A���̉�ʂł͕��ɂƂ������S ���ł��邩�炱���A���ɂ𒆐S�Ƃ�����ʂ̍\�����ł��Ă��Ȃ��āA�w�i�╧�ɂ̈ߑ��̐F�ʂ��A���ꂼ��e���Ńo���o���ɂȂ��Ă����ԂɂȂ��Ă��āA���ꂪ�Ɠ��̐F�ʂ��~��������҂Ɉ�ەt���Ă���Ƃ������ʂɂȂ��Ă���̂�������܂���B���ɂƂ����l���̑��݊����Ȃ��䂦�ɖ��̒��̂ڂ���Ƃ������i�̂悤�ȁA�t���t���������͋C�����o���Ă���B�����������̂̂Ȃ���C�̂悤�ȂƂ��낪���h���̍�i�̓����ƌ����邩������܂���B

���ł��邩�炱���A���ɂ𒆐S�Ƃ�����ʂ̍\�����ł��Ă��Ȃ��āA�w�i�╧�ɂ̈ߑ��̐F�ʂ��A���ꂼ��e���Ńo���o���ɂȂ��Ă����ԂɂȂ��Ă��āA���ꂪ�Ɠ��̐F�ʂ��~��������҂Ɉ�ەt���Ă���Ƃ������ʂɂȂ��Ă���̂�������܂���B���ɂƂ����l���̑��݊����Ȃ��䂦�ɖ��̒��̂ڂ���Ƃ������i�̂悤�ȁA�t���t���������͋C�����o���Ă���B�����������̂̂Ȃ���C�̂悤�ȂƂ��낪���h���̍�i�̓����ƌ����邩������܂���B

�S�D�h���V�[�j�݂̐H������

���̓W����̖ڋʂł��B���p�ق̈�ԍL���W�����̕ǖʂɑ傫�ȃp�l���ɕ`���ꂽ��i������ł��܂����B�������A���ɂ͂܂�Ȃ������B����ɑ傫�������ŁA�F�͂��ꂢ�łȂ����A�`�����͓h��c�����ڗ������肵�Ă����ɂ����v���Ȃ��B�S�̂ɔ����ꂽ��ۂł����B�Ȃɂ��������̎d�����A���Ԃ̌o�߂Ƌ��ɑe�������Ă����Ƃ��������������܂���ł����B���������āA�O�����u�[�P���܂߂ĐH�������̍�i�͑f�ʂ肵�܂��B�����炭�A���̓W����̊��z�𑼂Ƀl�b�g�ŃA�b�v���Ă���Ƃ���ł��܂��܂Ȏ^���ƂƂ��ɏЉ��Ă���Ǝv���܂��B

����䂦�A����ȊO�̓W����i�Ŗڂɂ������̂����Ă䂫�܂��B�u�h���V�[�j�ݕv�l�̏ё��v�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł��B�����`�ɋ߂��c���̉�ʂŁA�v�l�͍\�}�̉E���Ɋ���Ĉ֎q�ɍ���A�قڐ^���Ƃ����Ă��������炢�̌����ʼn�ʂ̒����̕��������Ă��܂��B�v�l���g�ɓZ�� ���F���A�̎��������炩�Ȉߑ��́A���ɂ��������[�����ŁA�\�}�̔����ȏ���߂閾�邢�w�i�ƑΔ���Ȃ��Ă��āA�控���������߂Ă��܂��B�w�i�́A�����ɐA���炵�����̂��`����Ă���ȊO�́A���ɋ�̓I�ȃ��e�B�[�t�̔F�߂��Ȃ��A���̎U�������ԂɂȂ��Ă��܂��B���̔w�i�͕v�l�̏ё�����芪���B���ȋ�Ԃ��A���̌��ʂŌ`�����Ă��邱�Ƃ͖�����ł��B�S�͖̂��̂悤�Ȃ��̂ƂȂ�A�v�l�̓����̔w��Ɖ�ʍ����̕������g�F�n�ŁA���̊Ԃɉ�ʍ��ォ��v�l�̌��Ɍ����Ă��傤�lj_�̐�ڂ̂悤�Ȑ��F����Ƃ��������������܂��B��ʂ̍����̕����́A���≩�F�̏����ȃ^�b�`�����ˏ�ɏd�Ȃ��čL�����Ă��܂��B���F����Ƃ��镔���ƒg�F�n�̕����́A�ꌩ����Ƌ�Ɖ_�̂悤�ł����A���ۂɂ͂��̕��ˏ�̍L����̌��ʂ䂦�ɂ����ɔ����������Ԃ��J���Ă���悤�Ɍ����܂��B����ɍ������ɂ́A���F����Ƃ������Ԃ̂悤�ȃ��e�B�[�t����Ԃɕ����Ԃ��̂悤�ɕ`����Ă��܂��B���̔w�i�����Ƃ��������Ƃ����Ȃ���Ԃ̏o���ɏd�v�Ȗ������ʂ����Ă���̂͌��̌��ʂł���A�O�����I�ȉ��s��s�m��Ȃ��̂Ƃ��A�`�ԂƎ�����s�����Ȃ��̂Ƃ��ăC���[�W��Z�������z����U�����Ă��܂��B���̕��ˏ�ɍL�����Ă������̂悤�Ȍ��́A�����ɉ��炩�̌���������悤�ɂ��犴�����܂��B����͔w�i�̕ǂɓ�������ł͂Ȃ��A����_��I�ȉ������������Ă���悤�Ɍ����܂��B�����Ɋ�������̂́A���n�Ƃ������R�Ŗ��@�I�Ȗʂ������炷���Ր�����芴�ł͂Ȃ��A��ێ�`�I�ȕM�G�Ɩ��邢�F�ʂɂ���Đ��ݏo�����A�ω���g�U�ł��B����͖O���܂Ō����̂��̂��瘨�����A�����̐�����ттĂ����邪�A�����ċ��n�̂悤�ȉi���̐���Ԃł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�������A�S�̂̍\�}���A���̂��Ƃ��ӎ��������̂ŁA�v�l�͐����`�ɋ߂���ʂ�

���F���A�̎��������炩�Ȉߑ��́A���ɂ��������[�����ŁA�\�}�̔����ȏ���߂閾�邢�w�i�ƑΔ���Ȃ��Ă��āA�控���������߂Ă��܂��B�w�i�́A�����ɐA���炵�����̂��`����Ă���ȊO�́A���ɋ�̓I�ȃ��e�B�[�t�̔F�߂��Ȃ��A���̎U�������ԂɂȂ��Ă��܂��B���̔w�i�͕v�l�̏ё�����芪���B���ȋ�Ԃ��A���̌��ʂŌ`�����Ă��邱�Ƃ͖�����ł��B�S�͖̂��̂悤�Ȃ��̂ƂȂ�A�v�l�̓����̔w��Ɖ�ʍ����̕������g�F�n�ŁA���̊Ԃɉ�ʍ��ォ��v�l�̌��Ɍ����Ă��傤�lj_�̐�ڂ̂悤�Ȑ��F����Ƃ��������������܂��B��ʂ̍����̕����́A���≩�F�̏����ȃ^�b�`�����ˏ�ɏd�Ȃ��čL�����Ă��܂��B���F����Ƃ��镔���ƒg�F�n�̕����́A�ꌩ����Ƌ�Ɖ_�̂悤�ł����A���ۂɂ͂��̕��ˏ�̍L����̌��ʂ䂦�ɂ����ɔ����������Ԃ��J���Ă���悤�Ɍ����܂��B����ɍ������ɂ́A���F����Ƃ������Ԃ̂悤�ȃ��e�B�[�t����Ԃɕ����Ԃ��̂悤�ɕ`����Ă��܂��B���̔w�i�����Ƃ��������Ƃ����Ȃ���Ԃ̏o���ɏd�v�Ȗ������ʂ����Ă���̂͌��̌��ʂł���A�O�����I�ȉ��s��s�m��Ȃ��̂Ƃ��A�`�ԂƎ�����s�����Ȃ��̂Ƃ��ăC���[�W��Z�������z����U�����Ă��܂��B���̕��ˏ�ɍL�����Ă������̂悤�Ȍ��́A�����ɉ��炩�̌���������悤�ɂ��犴�����܂��B����͔w�i�̕ǂɓ�������ł͂Ȃ��A����_��I�ȉ������������Ă���悤�Ɍ����܂��B�����Ɋ�������̂́A���n�Ƃ������R�Ŗ��@�I�Ȗʂ������炷���Ր�����芴�ł͂Ȃ��A��ێ�`�I�ȕM�G�Ɩ��邢�F�ʂɂ���Đ��ݏo�����A�ω���g�U�ł��B����͖O���܂Ō����̂��̂��瘨�����A�����̐�����ттĂ����邪�A�����ċ��n�̂悤�ȉi���̐���Ԃł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�������A�S�̂̍\�}���A���̂��Ƃ��ӎ��������̂ŁA�v�l�͐����`�ɋ߂���ʂ� �����ł͂Ȃ��A�E���R���̈�قǂɊ���āB�ނ���w�i��傫�������Ă��܂��B������A���̌��ɖ������w�i�́A���̏ё���ɂ����ẮA�ނ������Ō��z�I�ȋ�Ԃւ̓����ɂȂ��Ă���ƌ����邩������܂���B���h���̊G��Ƃ��Ă͒������Ǝv����قǁA���J�Ɏʎ��̎�@�ŕ`����Ă���v�l�̎p�́A���́A���̌��z��Ԃ��������Ă邽�߂Ɋ����āA���̂悤�ɕ`���ꂽ�Ǝv����قǂł��B�Ƃ͂����A�v�l�̎����͂���ʕ����ɂ����āA������������Ă���킯�ł͂Ȃ��A���\��ŁA���������Ƃ����ё���炵���Ȃ��p�Ƃ�������̂ŁA���������Ƃ��낪�A���h���炵���Ƃ�������Ǝv���܂��B

�����ł͂Ȃ��A�E���R���̈�قǂɊ���āB�ނ���w�i��傫�������Ă��܂��B������A���̌��ɖ������w�i�́A���̏ё���ɂ����ẮA�ނ������Ō��z�I�ȋ�Ԃւ̓����ɂȂ��Ă���ƌ����邩������܂���B���h���̊G��Ƃ��Ă͒������Ǝv����قǁA���J�Ɏʎ��̎�@�ŕ`����Ă���v�l�̎p�́A���́A���̌��z��Ԃ��������Ă邽�߂Ɋ����āA���̂悤�ɕ`���ꂽ�Ǝv����قǂł��B�Ƃ͂����A�v�l�̎����͂���ʕ����ɂ����āA������������Ă���킯�ł͂Ȃ��A���\��ŁA���������Ƃ����ё���炵���Ȃ��p�Ƃ�������̂ŁA���������Ƃ��낪�A���h���炵���Ƃ�������Ǝv���܂��B

�u�_��I�ȑΘb�v�i����}�j�Ƃ�����i�ł��B�u�h���V�[�j�ݕv�l�̏ё��v�̂悤�ɐl�����ʎ��I�ɕ`���Ă��܂���B�u�h���V�[�j�ݕv�l�̏ё��v�͎ʎ��I�Ȑl����䩗m�Ƃ����w�i��ΏƂ�������i�ł����A���́u�_��I�ȑΘb�v�́A���̂悤�ȑΏƂ����炸�ɁA���ԓI�ȂƂ���ʼn�ʂ̕`�ʂɓ��ꐫ���������A�i�K�I�ȕω������Ă����i�Ƃ������Ƃł��傤���B��Ɩ{�l�́A�u�h���V�[�j�ݕv�l�̏ё��v�̔w�i�����ɐe�ߊ��������Ă����̂�������܂���B�������A����́A�Ⴆ�o���U�b�N�́u�m��ꂴ�錆��v�ɂłĂ���V��ƃt�����z�[�t�F���́u�������y�����v�̂悤�Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��܂��B�� �̍�i�ł́A��ʂ̉�����_�̕`�����̂悤�ȂƂ���ŕ����I�Ɍ����Ƃ����Ƃ����Ȃ��`�ԂƎ�����s�����ȂƂ���Ă͂߂�悤�ɂ��Ă��܂��B�����݂�ƁA�Θb���Ă���悤�ȃ|�[�Y�̓�l�̐l����_�a�̂悤�Ȍ��z�́A�����Ă͂߂āA��i������l�ɊG������Ă���Ǝv�킹��悤�Ɏd������`���I�Șg�g�݂ł��邱�Ƃ�������܂��B�����l����ƁA�ł���A�����͉�ʂ̒��Ŗڗ����Ȃ��悤�ɕ��ʓI�i�����炭�āj�ŁA�ڂ���Ƃ��Ă������������킯�ł��B���h���͏����̍�����i����A�F�ʂ�p���邱�ƂɈڍs�������Ƃɂ���āA�`�Ƃ������Ƃ����邱�Ƃ̎�v�ȗv�f����O���āA�G������҂̕X�Ƃ��āA�ЂƂ̃c�[���ɂ��邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ƃ��o�����̂ł͂Ȃ����A��������̓�̍�i�����Ďv���܂����B

�̍�i�ł́A��ʂ̉�����_�̕`�����̂悤�ȂƂ���ŕ����I�Ɍ����Ƃ����Ƃ����Ȃ��`�ԂƎ�����s�����ȂƂ���Ă͂߂�悤�ɂ��Ă��܂��B�����݂�ƁA�Θb���Ă���悤�ȃ|�[�Y�̓�l�̐l����_�a�̂悤�Ȍ��z�́A�����Ă͂߂āA��i������l�ɊG������Ă���Ǝv�킹��悤�Ɏd������`���I�Șg�g�݂ł��邱�Ƃ�������܂��B�����l����ƁA�ł���A�����͉�ʂ̒��Ŗڗ����Ȃ��悤�ɕ��ʓI�i�����炭�āj�ŁA�ڂ���Ƃ��Ă������������킯�ł��B���h���͏����̍�����i����A�F�ʂ�p���邱�ƂɈڍs�������Ƃɂ���āA�`�Ƃ������Ƃ����邱�Ƃ̎�v�ȗv�f����O���āA�G������҂̕X�Ƃ��āA�ЂƂ̃c�[���ɂ��邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ƃ��o�����̂ł͂Ȃ����A��������̓�̍�i�����Ďv���܂����B

�T�D�u���v�ɐ��܂����A��

�ʼn�W�w���̂Ȃ��Łx����u�T.�z���v�i�E��}�j�Ƃ�����i�ł��B���Ȃ��݂́A�����ɂ����h���Ƃ�����i�ŁA���`�̗��Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���A���ꂪ�~�`�̒f�ʂ̒��͒j�̊炪�o�Ă��悤�Ƃ��Ă��܂��B�����āA�����u�U.����v�i���}�j�Ƃ�����i�ł́A�����炪���`����o�Đ^�����̉~�`�Ɉ͂܂�Ē���ɕ�����ł���悤�Ɍ����܂��B�܂��A��ʑS�̂́A�u�T.�z���v�ł͐^�����Ŗ��Ƃ������Ƃ������킹��悤�ȉ����Ȃ��Ƃ����C���[�W�ŁA�u�U.����v�ł͈ÈłƂ������E������Ƃ�����ʂɂȂ��Ă���B����������������A���肵�����Ƃɂ���Ċ炪�a�������킯�ŁA�l�Ԃł���Έӎ������܂ꂽ���ƂɂȂ��āA�l�̈ӎ��͎����̂���Ƃ�����A���͂̊��������ɂƂ��Ă̐��E�ƔF�����āA�����ɂ��鎩����u���Ƃ������ƂŎ�������Ƃ������Ƃ��l����ƁA�����ł́A���肷�邱�ƂŐ��E��������B���̐��E�Ƃ����͈̂Â����E�������Ƃ����킯�ł��B�������A���h���͂���Ȃ��Ƃ��ӎ����Ę_���I�ɍl������͂��Ă��Ȃ��ł��傤����ǁA�����������߂����藧������B������Ȃ����A��̂ق����A�u�T.�z���v����A�u�U.����v�ɂȂ��āA��������Ɛ����Ă���悤�Ɍ����܂��B

�ʼn�W�w���̂Ȃ��Łx����u�T.�z���v�i�E��}�j�Ƃ�����i�ł��B���Ȃ��݂́A�����ɂ����h���Ƃ�����i�ŁA���`�̗��Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���A���ꂪ�~�`�̒f�ʂ̒��͒j�̊炪�o�Ă��悤�Ƃ��Ă��܂��B�����āA�����u�U.����v�i���}�j�Ƃ�����i�ł́A�����炪���`����o�Đ^�����̉~�`�Ɉ͂܂�Ē���ɕ�����ł���悤�Ɍ����܂��B�܂��A��ʑS�̂́A�u�T.�z���v�ł͐^�����Ŗ��Ƃ������Ƃ������킹��悤�ȉ����Ȃ��Ƃ����C���[�W�ŁA�u�U.����v�ł͈ÈłƂ������E������Ƃ�����ʂɂȂ��Ă���B����������������A���肵�����Ƃɂ���Ċ炪�a�������킯�ŁA�l�Ԃł���Έӎ������܂ꂽ���ƂɂȂ��āA�l�̈ӎ��͎����̂���Ƃ�����A���͂̊��������ɂƂ��Ă̐��E�ƔF�����āA�����ɂ��鎩����u���Ƃ������ƂŎ�������Ƃ������Ƃ��l����ƁA�����ł́A���肷�邱�ƂŐ��E��������B���̐��E�Ƃ����͈̂Â����E�������Ƃ����킯�ł��B�������A���h���͂���Ȃ��Ƃ��ӎ����Ę_���I�ɍl������͂��Ă��Ȃ��ł��傤����ǁA�����������߂����藧������B������Ȃ����A��̂ق����A�u�T.�z���v����A�u�U.����v�ɂȂ��āA��������Ɛ����Ă���悤�Ɍ����܂��B

�ʼn�W�w�N���x�����u�U�D�����炭�Ԃ̒��ɍŏ��̎��o�����݂�ꂽ�v�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł��B�ڋʂ��ԂƂ������ƂȂ̂ł��傤���B�����l�����Ƃ��Ă��A���̖ڋʂ��ׂɂ��Ă��A���Ƃ͎v���Ȃ��̂ł����A���ɂ����Ƃ��Ėڋʂ̎���ɐj�̂悤�Ȃ̂���������o�������čL�����Ă���̂��Ԃт�̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂��A����ɁA���̊O���ɉ~��ɕ`�ʂ��i�K�����ĕς���Ă����̂́A�u�h���V�[�j�ݕv�l�̏ё��v�̔w�i�����ŁA�����~��ɍL�����Ă������Ƃ̐�삯�̂悤�Ȃ��̂Ƃ��Č��邱�Ƃ��o���邩������܂���B�u�h���V�[�j�ݕv�l�̏ё��v�ł͐F�ʂ̕ω��ƃ^�b�`�ɂ��O�� �f�[�V�����ŁA��������z�I�ɕ\�킷���Ƃ��ł��Ă��܂������A�����ł͔����̔ʼn�̉�ʂł���̂ŁA���̕`�����ɂ���āA�����悤�Ȍ��ʂ������Ă���B�܂�͕`����Ă��鑐�̕ω��ɂ���āA�u�h���V�[�j�ݕv�l�̏ё��v�ł����C�Ƃ����ł������̂��A�����鑐�̕ω��œ����悤�Ȍ��z��Ԃ����o���Ă���ƌ����܂��B�����l����ƁA���h���̍�i�Ƃ����̂́A��ʓI�ȊG��ł͑Ώە�����ʂ̒��S�ɂ����Ĕw�i������Ƃ����̂Ƃ͈���āA�w�i�̕����ނ����ʂ̃��C���̒n�ʂɂ���ƌ�����̂������������B���̍�i�ł͑薼�̂Ƃ���Ɏ��o�����܂�邱�Ƃɂ���āA���o�̑ΏۂƂ��Č����鐢�E�������Ă����B���̐��E��������Ƃ��낪���C���ł����āA���o�́A���̌_�@�ɉ߂��Ȃ��B���������āA�P�Ȃ�_�@�ł���A���̂��߂ɓs���Ƃ��ĕ`���Ηǂ��̂łƂ��Ƀ��A���ł���K�v���Ȃ��킯�ł��B�P�Ȃ�X�C�b�`�ł��B���̏ꍇ�͐����鑐�𐢊E�Ƃ��ĕ`���킯�ł�����A�X�C�b�`�͂��̒��ɂ��铯���悤�ȑ��ł�����������B�����āA���o�����܂�邽�߂ɖڂ�t�������Ă������B���Ƃ́A��i�̉�ʂ̒��ŁA�g�炵���h�͂܂��Ă���Ă�������Ƃ����킯�ł��B�����ʼn�W���u�V�D�s���D�ȃ|���[�v�͔������ׂ��X����ڋ��l�̂悤�Ɋݕӂ�Y���Ă����v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B���̉�ʂɂ̓^�C�g���ŐG��Ă���ݕӂƂ����̂������`����Ă��܂���B��ڂ̋��l�͑傫����ʂ̒��S�ɂ���܂����A���̔w�i���s��`�̔g���_�̂悤�Ȃ̂���

�f�[�V�����ŁA��������z�I�ɕ\�킷���Ƃ��ł��Ă��܂������A�����ł͔����̔ʼn�̉�ʂł���̂ŁA���̕`�����ɂ���āA�����悤�Ȍ��ʂ������Ă���B�܂�͕`����Ă��鑐�̕ω��ɂ���āA�u�h���V�[�j�ݕv�l�̏ё��v�ł����C�Ƃ����ł������̂��A�����鑐�̕ω��œ����悤�Ȍ��z��Ԃ����o���Ă���ƌ����܂��B�����l����ƁA���h���̍�i�Ƃ����̂́A��ʓI�ȊG��ł͑Ώە�����ʂ̒��S�ɂ����Ĕw�i������Ƃ����̂Ƃ͈���āA�w�i�̕����ނ����ʂ̃��C���̒n�ʂɂ���ƌ�����̂������������B���̍�i�ł͑薼�̂Ƃ���Ɏ��o�����܂�邱�Ƃɂ���āA���o�̑ΏۂƂ��Č����鐢�E�������Ă����B���̐��E��������Ƃ��낪���C���ł����āA���o�́A���̌_�@�ɉ߂��Ȃ��B���������āA�P�Ȃ�_�@�ł���A���̂��߂ɓs���Ƃ��ĕ`���Ηǂ��̂łƂ��Ƀ��A���ł���K�v���Ȃ��킯�ł��B�P�Ȃ�X�C�b�`�ł��B���̏ꍇ�͐����鑐�𐢊E�Ƃ��ĕ`���킯�ł�����A�X�C�b�`�͂��̒��ɂ��铯���悤�ȑ��ł�����������B�����āA���o�����܂�邽�߂ɖڂ�t�������Ă������B���Ƃ́A��i�̉�ʂ̒��ŁA�g�炵���h�͂܂��Ă���Ă�������Ƃ����킯�ł��B�����ʼn�W���u�V�D�s���D�ȃ|���[�v�͔������ׂ��X����ڋ��l�̂悤�Ɋݕӂ�Y���Ă����v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B���̉�ʂɂ̓^�C�g���ŐG��Ă���ݕӂƂ����̂������`����Ă��܂���B��ڂ̋��l�͑傫����ʂ̒��S�ɂ���܂����A���̔w�i���s��`�̔g���_�̂悤�Ȃ̂��� ���ɂ����āA���Ƃ͋ł��B����́u�h���V�[�j�ݕv�l�̏ё��v�̔w�i�̂悤�ȃO���f�[�V�����Ȃ̂ł��傤���B�ʼn�̂��߂ɐF�ʂ̕ω����g�����Ƃ��ł��Ȃ��̂ŁA���Ƃ������Ȃ��̂ł����B�^�C�g���Ŋݕӂƌ����Ă��邱�Ƃ�����A��������`���Ă��邩�A���������҂ɑz�������邩�A������ɂ���A�u�h���V�[�j�ݕv�l�̏ё��v�̏ꍇ�Ɠ����悤�ɁA���̍�i�ł́A�ЂƂڂ̋��l�����m�ɕ`����Ă��āA���̔w�i�ƑΏƓI�ɂȂ��Ă����ʂƌ��Ă����̂ł͂Ȃ����B�������A�u�V�D�s���D�ȃ|���[�v�͔������ׂ��X����ڋ��l�̂悤�Ɋݕӂ�Y���Ă����v�Ƃ����薼����́A���̒��S�ɕ`����Ă���͈̂�ڂ̋��l�ł͂Ȃ��āA�|���[�v�A�܂�ᎂ��C�\�M���`���N�̂悤�ȊC�m�������A���܂��܂��̂悤�Ɍ������Ƃ������Ƃ������Ă��܂��B�܂�A�s��`�ȕ��̂Ȃ̂ł��B����A�w�i�ɂ��Ắu�h���V�[�j�ݕv�l�̏ё��v�̂悤�ɔw�i�̕s��`�̕�������ʏ�̑����̖ʐς��߂Ă���킯�ł͂���܂��A��������`���Ȃ��Ă��܂���B���̑O�̍�i�u�U�D�����炭�Ԃ̒��ɍŏ��̎��o�����݂�ꂽ�v���A�ڂ̑O�ɑ��݂�����ꂽ�Ƃ�����i�ł���Ȃ�A���̍�i�͉��������݂��Ă���Ƃ������ƁA���ꂪ���܂��ܕ��i�Ƃ��Č����Ă���Ƃ�����i�ƌ�����Ǝv���܂��B�ςȌ�������������܂��A���̂悤�Ȍ��z�I�Ƃ��A���邢�͒��ۂɋ߂��悤�ȉ�ʂł����A����͗��O�Ƃ����_�ł��ǂ蒅�����̂ł͂Ȃ��āA���h���͎��ۂɌ����Ă������̂�`���Ă����悤�Ɏv���܂��B���m�ɕ��߉����ꂽ�悤�ȗ֊s�̂������肵���A�����������A���Ƃ��Ă���悤�ȁA���������Ō��Ă��Ȃ������B�����Ă����̂́A���m�Ȍ`���������łŁA���ꂼ��ɕ��߉����ꂽ���̂ł͂Ȃ��A���͂Ƃ̋��ڂ��B���ŁA�������������Ă���悤�ȕs��`�Ŏ��̂��Ȃ��Ă��邩�ǂ����킩��Ȃ��悤�ȁA����Ȃ悤�Ɍ��Ă����̂ł͂Ȃ����B����������܂܂ɕ`�����̂��A���h���̍�i�ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂����B

���ɂ����āA���Ƃ͋ł��B����́u�h���V�[�j�ݕv�l�̏ё��v�̔w�i�̂悤�ȃO���f�[�V�����Ȃ̂ł��傤���B�ʼn�̂��߂ɐF�ʂ̕ω����g�����Ƃ��ł��Ȃ��̂ŁA���Ƃ������Ȃ��̂ł����B�^�C�g���Ŋݕӂƌ����Ă��邱�Ƃ�����A��������`���Ă��邩�A���������҂ɑz�������邩�A������ɂ���A�u�h���V�[�j�ݕv�l�̏ё��v�̏ꍇ�Ɠ����悤�ɁA���̍�i�ł́A�ЂƂڂ̋��l�����m�ɕ`����Ă��āA���̔w�i�ƑΏƓI�ɂȂ��Ă����ʂƌ��Ă����̂ł͂Ȃ����B�������A�u�V�D�s���D�ȃ|���[�v�͔������ׂ��X����ڋ��l�̂悤�Ɋݕӂ�Y���Ă����v�Ƃ����薼����́A���̒��S�ɕ`����Ă���͈̂�ڂ̋��l�ł͂Ȃ��āA�|���[�v�A�܂�ᎂ��C�\�M���`���N�̂悤�ȊC�m�������A���܂��܂��̂悤�Ɍ������Ƃ������Ƃ������Ă��܂��B�܂�A�s��`�ȕ��̂Ȃ̂ł��B����A�w�i�ɂ��Ắu�h���V�[�j�ݕv�l�̏ё��v�̂悤�ɔw�i�̕s��`�̕�������ʏ�̑����̖ʐς��߂Ă���킯�ł͂���܂��A��������`���Ȃ��Ă��܂���B���̑O�̍�i�u�U�D�����炭�Ԃ̒��ɍŏ��̎��o�����݂�ꂽ�v���A�ڂ̑O�ɑ��݂�����ꂽ�Ƃ�����i�ł���Ȃ�A���̍�i�͉��������݂��Ă���Ƃ������ƁA���ꂪ���܂��ܕ��i�Ƃ��Č����Ă���Ƃ�����i�ƌ�����Ǝv���܂��B�ςȌ�������������܂��A���̂悤�Ȍ��z�I�Ƃ��A���邢�͒��ۂɋ߂��悤�ȉ�ʂł����A����͗��O�Ƃ����_�ł��ǂ蒅�����̂ł͂Ȃ��āA���h���͎��ۂɌ����Ă������̂�`���Ă����悤�Ɏv���܂��B���m�ɕ��߉����ꂽ�悤�ȗ֊s�̂������肵���A�����������A���Ƃ��Ă���悤�ȁA���������Ō��Ă��Ȃ������B�����Ă����̂́A���m�Ȍ`���������łŁA���ꂼ��ɕ��߉����ꂽ���̂ł͂Ȃ��A���͂Ƃ̋��ڂ��B���ŁA�������������Ă���悤�ȕs��`�Ŏ��̂��Ȃ��Ă��邩�ǂ����킩��Ȃ��悤�ȁA����Ȃ悤�Ɍ��Ă����̂ł͂Ȃ����B����������܂܂ɕ`�����̂��A���h���̍�i�ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂����B

�ʼn�W�w���R���x�����u�U�D����g�}�̒��ɑ����߂��炪���ꂽ�c�v�i�E��}�j�Ƃ�����i�B�w�i�͍��ŁA�����ɂ͎}������g�悤�Ɍ�����̂����̒��ɉB��Ă���悤�ɁA����ȊO�̔w�i�́A�O���f�[�V�����̂悤�ɕs��`�ׂ̍��Ȍ`���т�����ƕ`�����܂�Ă��˂悤�ł��B���������ƁA�ŏ��̂Ƃ���ŁA�g�킽���̍��h�Ƃ�����Ƃ̌��t���獕����i�Ƃ��Ă݂Ă��܂������A���Ƃ����F�����C���ł͂Ȃ��āA�s��`�ȉ�ʂŁA�֊s�Ƃ��������̂�`���Ȃ��̂ŁA�O���f�[�V�����ɂ���āA����炵����ʂɂ���̂ŁA���ʼn�ʂ�h��ׂ����ƂɂȂ����B�����������ƂȂ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B���Ƃ����̂́A���܂��܂ŁA��ʂ�h��ׂ��ăO���f�[�V�����������Ƃ����̂����C���������B���̍�i���݂�ƁA�w�i�̍���������s��`�̕��������C���ŁA���ꂪ���̂܂܉�ʂɕ`�����Ƃ�����i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����ɂ���悤�Ȏ��̉e�Ƃ��ÈłƂ����������ƁA���Ă���l����i�����₷�����邽�߂ɂ���������̂ЂƂł͂Ȃ����Ǝv����悤�ɂȂ�܂����B

�ʼn�W�w���R���x�����u�U�D����g�}�̒��ɑ����߂��炪���ꂽ�c�v�i�E��}�j�Ƃ�����i�B�w�i�͍��ŁA�����ɂ͎}������g�悤�Ɍ�����̂����̒��ɉB��Ă���悤�ɁA����ȊO�̔w�i�́A�O���f�[�V�����̂悤�ɕs��`�ׂ̍��Ȍ`���т�����ƕ`�����܂�Ă��˂悤�ł��B���������ƁA�ŏ��̂Ƃ���ŁA�g�킽���̍��h�Ƃ�����Ƃ̌��t���獕����i�Ƃ��Ă݂Ă��܂������A���Ƃ����F�����C���ł͂Ȃ��āA�s��`�ȉ�ʂŁA�֊s�Ƃ��������̂�`���Ȃ��̂ŁA�O���f�[�V�����ɂ���āA����炵����ʂɂ���̂ŁA���ʼn�ʂ�h��ׂ����ƂɂȂ����B�����������ƂȂ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B���Ƃ����̂́A���܂��܂ŁA��ʂ�h��ׂ��ăO���f�[�V�����������Ƃ����̂����C���������B���̍�i���݂�ƁA�w�i�̍���������s��`�̕��������C���ŁA���ꂪ���̂܂܉�ʂɕ`�����Ƃ�����i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����ɂ���悤�Ȏ��̉e�Ƃ��ÈłƂ����������ƁA���Ă���l����i�����₷�����邽�߂ɂ���������̂ЂƂł͂Ȃ����Ǝv����悤�ɂȂ�܂����B

�U�D���̖��A���Ԃ̖��ӎ��A���̖���

�u�Ԃ̒��̏����̉���v�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B�h���V�[�j�݂̐H�������������ł����A���h���͉Ԃ�`������i�𑽂��c���܂����B���̍�i���A�����̂����̈�ł��傤�B�������A���h���̕`���Ԃ́A�Ⴆ�ΐ�������u�����[�Q���̕`�����Ԃ̂悤�ɁA���k�ɕ`�����܂ꂽ�ʎ��I�ȉԂł͂���܂���B�ނ���A���܂Ń��h���̍�i�����Ă��āA���̗���Ō��Ă݂�ƁA�ԂƂ����̂́A�����Ƃ��Ă̏_�炩���֊s���������̂悤�ɂ������肵�Ă��Ȃ��A�ő̂Ƃ����Ă������I�ȗv�f������A�s��`�ɂȂ肻���Ȃ��̂ƌ����Ă���悤�Ɏv���܂��B�Ԃ������`����Ă���w�i�́A�W���F���̑��l�ȐF�ōʐF����Ă��Ă���̂ŁA���m�g�[���̃O���f�[�V�����ʼn����Ȃ��悤�Ɍ����Ă�����i�Ƃ͈قȂ�悤�Ȉ�ۂ��܂��B�������ʂȐF�������Ă� ��̂ŐF�̕ω��ŁA�Ԃ��`����Ă��邱�Ƃ�������Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B���ꂪ�o�b�N�̃O���[���̃O���f�[�V�����̒��ɗn������ł���悤�ȉ�ʂ̏�Ԃł��B����́A�u�����[�Q���⑼�̉�Ƃ������ł����A�ԂƋ�����u���đΏۉ����āA������ώ@�������̂���ʂɍČ�����Ƃ����`���������Ă���Ǝv���܂��B����͎ʎ��I�ȍ앗�̉�ƂɌ��炸�A�����h���A�������������ۉ��ɂ����Ƃ����A�����ώ@���Ă��Ď��̌`�ۂ��o���āA����𒊏ۉ����Ă��������̂ł��B����ɑ��āA���h���̏ꍇ�͉ԂƋ�����u���đΏۉ�����Ƃ����̂ł͂Ȃ��āA�ԂɈ͂܂ꂽ���ŁA�����Ă���Ƃ����`���������Ă���̂ł͂Ȃ����A�u�����[�Q���ɂ���悤�ɋ��������Ȃ��̂ł��B�ԋ߂ɉԂ�����Ƃ����̂ł��傤���B���m��ڂɋ߂Â�������Əœ_�����킹��ꂸ�A�ڂ��肵�Ă��܂��܂����A���h���̍�i�̗֊s�����m�łȂ��̂́A����ɋ߂��ڂ̊����ƌ����܂��B�����̏����̉���́A���̔w�i�ƑΔ䂳���邽�߂̂��̂ł��傤���A���h���̕`���l���͂����ȂׂĂ����Ȃ̂ł����A���C���Ȃ��āA�܂��A��قnj����u�V�D�s���D�ȃ|���[�v�͔������ׂ��X����ڋ��l�̂悤�Ɋݕӂ�Y���Ă����v�̈�ڂȂǂ̕������������Ƃ��Ă��܂��B�s��`�̈������Ė���x�̂��̂ł��傤�B�u�_��v�Ƃ�����i�������悤�Ɍ��邱�Ƃ��ł��܂��B

��̂ŐF�̕ω��ŁA�Ԃ��`����Ă��邱�Ƃ�������Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B���ꂪ�o�b�N�̃O���[���̃O���f�[�V�����̒��ɗn������ł���悤�ȉ�ʂ̏�Ԃł��B����́A�u�����[�Q���⑼�̉�Ƃ������ł����A�ԂƋ�����u���đΏۉ����āA������ώ@�������̂���ʂɍČ�����Ƃ����`���������Ă���Ǝv���܂��B����͎ʎ��I�ȍ앗�̉�ƂɌ��炸�A�����h���A�������������ۉ��ɂ����Ƃ����A�����ώ@���Ă��Ď��̌`�ۂ��o���āA����𒊏ۉ����Ă��������̂ł��B����ɑ��āA���h���̏ꍇ�͉ԂƋ�����u���đΏۉ�����Ƃ����̂ł͂Ȃ��āA�ԂɈ͂܂ꂽ���ŁA�����Ă���Ƃ����`���������Ă���̂ł͂Ȃ����A�u�����[�Q���ɂ���悤�ɋ��������Ȃ��̂ł��B�ԋ߂ɉԂ�����Ƃ����̂ł��傤���B���m��ڂɋ߂Â�������Əœ_�����킹��ꂸ�A�ڂ��肵�Ă��܂��܂����A���h���̍�i�̗֊s�����m�łȂ��̂́A����ɋ߂��ڂ̊����ƌ����܂��B�����̏����̉���́A���̔w�i�ƑΔ䂳���邽�߂̂��̂ł��傤���A���h���̕`���l���͂����ȂׂĂ����Ȃ̂ł����A���C���Ȃ��āA�܂��A��قnj����u�V�D�s���D�ȃ|���[�v�͔������ׂ��X����ڋ��l�̂悤�Ɋݕӂ�Y���Ă����v�̈�ڂȂǂ̕������������Ƃ��Ă��܂��B�s��`�̈������Ė���x�̂��̂ł��傤�B�u�_��v�Ƃ�����i�������悤�Ɍ��邱�Ƃ��ł��܂��B

�u�I���E�F�E�X�̎��v�i�E��}�j�Ƃ�����i�B�G�Ղƈ�̉������悤�ȃI���t�F�E�X�̓�������ʂ̒��S�ɂ���܂��B�������A���̊G�Ŏ������s���Ă��܂��͔̂w�i�̔���F�̐��E�ŁA���̃O���f�[�V�����ɂ���Đ����鉽�����̗t��`���Ă���Ƃ���ł����A�t�̊ۂ��`�́A�����炭�I���t�F�E�X�����ʂɕ����Ă��邾�낤���Ƃ���A���H���A���A�ǂ���ɂ�������悤�ł��B��������w�i�́A��ʉ��̐��ƗƂ̋��ڂ��B���ŁA�����炭�͐��ʂŁA�͐������Ȃ̂��Ȃ̂ł��傤���A������������������n�����ڂ��Ȃ��Z�����Ă��܂��Ă���悤�ȟӓׂ��A��������ɏグ��Ɣ��̃O���f�[�V�����������Ă���B���������Ӗ��ł́A���ʂȐF�ʂŕ`���ꂽ�s��`���n�������悤�ɂ��ğӓׂƂȂ��Ă���B����l�ɟӓׂƂ͎v�킹�Ȃ��̂��A�I���t�F�E�X�̓����������ɕ`����Ă��邩��ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�u�I���E�F�E�X�̎��v�i�E��}�j�Ƃ�����i�B�G�Ղƈ�̉������悤�ȃI���t�F�E�X�̓�������ʂ̒��S�ɂ���܂��B�������A���̊G�Ŏ������s���Ă��܂��͔̂w�i�̔���F�̐��E�ŁA���̃O���f�[�V�����ɂ���Đ����鉽�����̗t��`���Ă���Ƃ���ł����A�t�̊ۂ��`�́A�����炭�I���t�F�E�X�����ʂɕ����Ă��邾�낤���Ƃ���A���H���A���A�ǂ���ɂ�������悤�ł��B��������w�i�́A��ʉ��̐��ƗƂ̋��ڂ��B���ŁA�����炭�͐��ʂŁA�͐������Ȃ̂��Ȃ̂ł��傤���A������������������n�����ڂ��Ȃ��Z�����Ă��܂��Ă���悤�ȟӓׂ��A��������ɏグ��Ɣ��̃O���f�[�V�����������Ă���B���������Ӗ��ł́A���ʂȐF�ʂŕ`���ꂽ�s��`���n�������悤�ɂ��ğӓׂƂȂ��Ă���B����l�ɟӓׂƂ͎v�킹�Ȃ��̂��A�I���t�F�E�X�̓����������ɕ`����Ă��邩��ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�u�R���|�W�V�����F�ԁv�i���}�j�Ƃ�����i�͔w�i�̕�������ʑS�̂ɂ�����i�Ƃ�����ł��傤�B����A���̃R�[�i�[�Ō��Ă����A�w�i�̑Δ�Ƃ��Đl���̏ё�����ʒ����ɂ����āA����Ȓ��S�ƂȂ��Ĕw�i�Ƃ̑Δ�W������Ă����B���̐l���̏ё�����苎�����̂����̍�i�ŁA�w�i�̕������X�g���[�g�ɏo������i�ł��B���ꂾ���ɁA���܂ł̍�i�������h���̓����������ɕ\���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv����������܂����A�����S�̂̈�ۂ��A���̍�i�ɂ͊������Ȃ������S�e�S�e�������������܂��B�����l����ƁA�t�ɑ��̍�i�ł́A�Ȑl������ʂ̒��S�ɂ��邱�ƂŁA�����̋@�\���ʂ����Ă��āA��ʂ��S�e�S�e���������ɂȂ鎖��}���Ă�����������Ȃ��Ǝv���܂����B

�u�R���|�W�V�����F�ԁv�i���}�j�Ƃ�����i�͔w�i�̕�������ʑS�̂ɂ�����i�Ƃ�����ł��傤�B����A���̃R�[�i�[�Ō��Ă����A�w�i�̑Δ�Ƃ��Đl���̏ё�����ʒ����ɂ����āA����Ȓ��S�ƂȂ��Ĕw�i�Ƃ̑Δ�W������Ă����B���̐l���̏ё�����苎�����̂����̍�i�ŁA�w�i�̕������X�g���[�g�ɏo������i�ł��B���ꂾ���ɁA���܂ł̍�i�������h���̓����������ɕ\���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv����������܂����A�����S�̂̈�ۂ��A���̍�i�ɂ͊������Ȃ������S�e�S�e�������������܂��B�����l����ƁA�t�ɑ��̍�i�ł́A�Ȑl������ʂ̒��S�ɂ��邱�ƂŁA�����̋@�\���ʂ����Ă��āA��ʂ��S�e�S�e���������ɂȂ鎖��}���Ă�����������Ȃ��Ǝv���܂����B

�V�D�Č��Ƒz�N�Ƃ�����݂̊̍����_�ɂ���Ă����Ԃ�

�u�ԁF�ЂȂ����ƃ}�[�K���b�g�v�i�E�}�ށj�Ƃ�����i�ł��B���܂Ō��Ă������h���̍앗�͈قȂ��āA�����Ƃ����Õ���Ƃ��Č��鎖���ł����i�ł��B�G�̋����������h���Ă��ė]�������߂��Ă��܂��B�Èłō��肩������Ƃ�ꕂ���яオ��Ƃ�����ʂ̓{�f�R���̕��͋C����Y�킹�Ă��܂��B�Ƃ��ɁA�}�[�K���b�g�̉Ԃ̔��ƂЂȂ����̐Ԃ��Δ�I�ɈÂ����ŕ����яオ���āA���ꂼ��̈�ۂ��������Ă��܂��B���h���ɂ��A���̂悤�ȐF�ʂْ̋��W�������i������Ƃ́A���̍Ō�߂��ɂ��āA���߂ďo��A�ƂĂ������܂����B���̔��ʁA����Ȃ��Ƃ́A���̉�Ƃł�����Ă���̂�����A�������h������邱�Ƃ��Ȃ����낤�ɁA�ƌy�����]���o�������Ƃ��m���ł��B�u�����[�Q���̂悤�Ȉ��|�I�Ȑ��k���̓��h���ɖ]�ނׂ�������܂���B���h���ɂ��Ă͌����݂ɂ���̂ł��B

�u���{���̉ԕr�v�Ƃ�����i�́A�܂��܂��u�����[�Q�����ɂȂ��Ă��܂����B�ԕr�̎���̗₽���͂������ƉԂ̏_�炩����`�������Ă���ȂǁA���悻�A����܂ł̃��h���ɂ͂Ȃ�������ۂł��B���h�������ł��邱����������������̂ł��傤���B�u�����[�Q���Ƃ͂������āA�����ł̓��h���͉Ԃ̐F���n���̐Ԃ�I�����W�F���W�߂Ă��āA���ΐF�ɂ��Δ䂩�炤�܂��ْ��͂���܂���B�ނ���A�����F���ׂ荇���āA�Ƃ�

�u���{���̉ԕr�v�Ƃ�����i�́A�܂��܂��u�����[�Q�����ɂȂ��Ă��܂����B�ԕr�̎���̗₽���͂������ƉԂ̏_�炩����`�������Ă���ȂǁA���悻�A����܂ł̃��h���ɂ͂Ȃ�������ۂł��B���h�������ł��邱����������������̂ł��傤���B�u�����[�Q���Ƃ͂������āA�����ł̓��h���͉Ԃ̐F���n���̐Ԃ�I�����W�F���W�߂Ă��āA���ΐF�ɂ��Δ䂩�炤�܂��ْ��͂���܂���B�ނ���A�����F���ׂ荇���āA�Ƃ� ��ǂ���֊s���B���ɂȂ�Ƃ��낪�����āA�w�i�����n���̐F����ɂ��Ă���̂ŁA�ꕔ�ō����荇���Ă���悤�ȁA�܂�A�u�����[�Q���̉Ԃ̊G�́A�Èł���Ԃ������т�����悤�ɁA�w�i�Ƌْ��W������Ă��āA�͂ꂾ���ɉԂ���������ƑO�ʂɏo�ċ��������悤�Ȍ��ʂ������Ă��܂��B����ɑ���Ƀ��h���̏ꍇ�́A�w�i�Ƃْ̋��W�͂Ȃ��āA�ԂƔw�i�Ƃ̋敪���B���ɂȂ��Ă��܂��B����́A�Ԃ��w�i�̂Ȃ��Ɏ�荞�܂��悤�Ȉ�ۂ�^���Ă��܂��B�u�����[�Q���͒n�Ɛ}�̑Η�������̂ɑ��āA�u�ԁF�ЂȂ����ƃ}�[�K���b�g�v�͒n�Ɛ}���S���ɂ킽���đΗ����邱�Ƃ͂Ȃ��A�Z���Ƃ����������荇���悤�Ȉ�ۂ�����҂ɗ^������̂ƂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�u���ԕr�̉ԁv�Ƃ�����i��������ۂł��B

��ǂ���֊s���B���ɂȂ�Ƃ��낪�����āA�w�i�����n���̐F����ɂ��Ă���̂ŁA�ꕔ�ō����荇���Ă���悤�ȁA�܂�A�u�����[�Q���̉Ԃ̊G�́A�Èł���Ԃ������т�����悤�ɁA�w�i�Ƌْ��W������Ă��āA�͂ꂾ���ɉԂ���������ƑO�ʂɏo�ċ��������悤�Ȍ��ʂ������Ă��܂��B����ɑ���Ƀ��h���̏ꍇ�́A�w�i�Ƃْ̋��W�͂Ȃ��āA�ԂƔw�i�Ƃ̋敪���B���ɂȂ��Ă��܂��B����́A�Ԃ��w�i�̂Ȃ��Ɏ�荞�܂��悤�Ȉ�ۂ�^���Ă��܂��B�u�����[�Q���͒n�Ɛ}�̑Η�������̂ɑ��āA�u�ԁF�ЂȂ����ƃ}�[�K���b�g�v�͒n�Ɛ}���S���ɂ킽���đΗ����邱�Ƃ͂Ȃ��A�Z���Ƃ����������荇���悤�Ȉ�ۂ�����҂ɗ^������̂ƂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�u���ԕr�̉ԁv�Ƃ�����i��������ۂł��B

�u��̉Ԃ̂�����ꂽ�ԕr�v�i�E�}�j�Ƃ�����i�́A���X�܂Œ��J�ɕ`�����܂�Ă��܂��B����͂���ł�����������܂���B�����̉Ԃ̊G�́A�ЂƂ������o���Ē��߂�ɂ͂�����i��������܂��A�����ł̂悤�ɓW����ɕ��ׂ��Ă���ƁA���h���̍�i���Ă͔ʼn�̂悤�ȓˏo�����������Ȃ��̂ŁA�O���Ă�����̂ł��邱�Ƃ͔ے�ł��܂���B���h�����D���Ȑl�́A���̂悤�ȍ�i�����������Ă������̂ł��傤�ˁB

���̂��ƁA�����v���W�F�N�g�Ƃ��ă^�s�X���[�̉��G������ł��܂������A���ɂ̓I�}�P�̂悤�ł܂�Ȃ������̂ŁA����ŏI���ɂ��܂��B