|

�@ �Q�O�P�U�N�Q���Q�O���i�y�j���������ߑ���p��

���n�F�l�Y�Ƃ�����ƂƂ��̍�i�ɂ��āA�����قƂ�ǒm�����Ȃ��̂ŁA��Î҂̂����������p���܂��B�h

���{�ɂ����钊�۔��p�̐��҂ł���ؔʼn�ߑ㉻�̗����҂ł����鉶�n�F�l�Y�́A�Q�O�N�Ԃ�R��ځA���قł͎��ɂS�O�N�Ԃ�ƂȂ��ړW�ł��B���n�͒��۔��p���܂����̖��������Ȃ��������A�S�̓�����\�����邱�Ƃɐ��U���������l���ł��B�ނ̑n��̈�͈�ʂɗǂ��m���]���̍����ؔʼn�݂̂Ȃ炸�A���ʁA���ʁE�f�`�A�ʐ^�A�u�b�N�f�U�C���A�ʂĂ͎���ɋy�ԍL��Ȃ��̂ŁA�܂�Ō���̃}���`�N���G�C�^�[�̂悤�Ȋ����������܂��B�{�W�ł͉��n�̗̈扡�f�I�Ȋ������A�ʼn�250�_�𒆐S�ɉߋ��ő�K�͂̏o�i�_����S�O�O�_�ł��Љ�����܂��B�h �S�O�O�_�ɂ��킽��W���̂����A�������ʼn�ł����B�悭�܂��A����قǑ����ƕ���锽�ʁA�ʼn悾���炱���A����قǑ����̍�i���c�����Ƃ��ł����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ��l���邱�Ƃ��ł��܂��B�����́A���n�̍�i�̐�����@����Ƃ��Ĕʼn�ł���Ƃ������Ƃ���A���G�����C���Ƃ��Đ��삷���ƂƂ́A������@������Ă��邱�Ƃɂ��B�����āA����ɁA���n�̍�i�̂�������A�ʼn�Ƃ������̕����̗v�f����������@�ɋ����Ă��邱�ƂŁA��`���ɂ���ČX�̍�i�̃I���W�i���e�B�[���ۗ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����A���̋����ϔO�̂悤�Ȃ��̂��A�����͖Ƃ�Ă���A�ƌ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����́A���M�̖��G�ł���A��ʂ̂��ׂĂ��G�M�ɂ���ĕ`���Ȃ���Ȃ�܂��A�ؔʼn�ł���A��ʂ̈ꕔ�̂��镔���A�Ⴆ�A�d�v�Ǝv���p�[�c��Ŗň�x����Ă��܂��ƁA��������x�ł����p�ł���킯�ł��B���̃p�[�c����ʐ^�Ɉʒu��������i�ƁA�E���Ɉʒu��������i���A���̃p�[�c�𐡕������킸�Ɏg�����Ƃ��ł��āA��������������G�M�ŕ`����Ԃ������邱�Ƃ��ȗ��ł���킯�ł��B���̎�Ԃ��ȗ��ł��镪�A�l�X�ȃo���G�[�V���������݂邱�Ƃ��ł���킯�ŁA���̂Ȃ��ŁA�v���������Ȃ����������I�Ȑ��ʂ����܂�邩������Ȃ��B�����Ȃ��Ƃ��A�`���O�ɁA���̒��ōl���āA�\�z���Ă����ł͒ǂ����Ȃ��悤�Ȃ��̂��o�Ă���\�����Ȃ��킯�ł͂Ȃ��ł��傤�B�������A�ʼn�ł���A�Ŗ��X�^���v�̂悤�ɂ��ėl�X�ȃp�^�[�������ۂɂ����Ď������Ƃ��ł��āA��������̂܂܍�i�ɂł��Ă��܂��킯�ł��B������Ղ������A�p�\�R���̕`��\�t�g�ŗl�X�ȃp�^�[�������j�^�[��Ŏ����悤�Ȃ��̂ł��B���n�̎���̓p�\�R�����Ȃ������̂ŁA�ʼn�̎�@�����p���āA���̂悤�Ȃ��Ƃ�������A�Ȃǂƍl����̂͑z�����������Ȃ̂�������܂���B�������A���ۂɔ��p�ق̓W�����Ɏ����悤�ȍ�i��������ƕ���œW������Ă���̂����Ă���ƁA�ЂƂЂƂ̍�i���ǂ��̂����̂Ƃ����Ƃ����Λ��̎d���ɂ́A������Ȃ��悤�Ɏv���Ďd��������܂���ł����B���ۊG��ɂ��A�����p�^�[����l�X�Ɏ�����Ƃ͑����ł��B�Ⴆ�A�����h���A���̈�A�́w�R���|�W�����x�͒����Ǝl�p�̑g�ݍ��킹�ŁA�F�������Ă���̂ł����A�����������̍�i�́A���ׂēƗ����Ă��܂��B������A���ꂼ��̍�i�ɑ��čD���������������̂ł��B�������A�W������Ă��鉶�n�̍�i�����Ă��āA���̂悤�ȋC�͋N����܂���ł����B�����Ă݂�A���n�̌X�̍�i�́A���ꂾ��������Ƃ�������H���ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�����āA�������̂�T���Ƃ���A�E�H�[�z���̃L�����x���̃X�[�v�ʂ̃V���N�X�N���[����i�ł��傤���B������ƈӖ������͈قȂ�܂����B���̂��߁A���ꂩ��A��I�ɍ�i�����Ă����܂����A���̍�i�Ƃ��āA�Ƃ��ɍ�i���s�b�N�A�b�v����Ƃ����A�]���̎��̏������Ƃ̓j���A���X���ς���Ă��܂��B���܂��܁A�����i�����グ�Ă���Ƃ��āA���̍�i�Ƒ�։\�Ƃ������x�A���̃T���v���̂悤�Ȃ��̂Ƃ��āA���Ă������������Ǝv���܂��B �Ȃ��A���n�F�l�Y�Ƃ�����Ƃ̂��Ƃ́A�悭�m��Ȃ��̂ŁA��������p���Ă����܂��B�g���n�F�l�Y�͂P�O��Œ|�v����Ɏ��i���A�P�X�P�S�N�ɓ������p�w�Z�ɒʂ��c�����g�E���X�×Y�ƂƂ��ɖؔʼn�Ǝ��̓��l���w���f�x��n���A�\���҂̓�����ݎn�߂܂����B�܂�����ƂƂ��Ă��l�C�������A�����Y���W�w���ɖi����x�⎺���Ґ����W�w���̎��W�x�Ȃǂɉ��n�̊�������邱�Ƃ��ł��܂��B���a���ɂȂ�ƁA���[���b�p�̐V�v���ɋ����č\���I�Ȑl�̑���N���b�V�b�N���y�ɑz���q���y��i�ɂ��R��r�V���[�Y�𐧍삷�����A�C���[�W�ƌ��t�ƃf�U�C���̑�����ڎw�������X�̎��ʼn�W��A���ʉ�ɂ��C�G����d���ȏё��ʼn�Ȃǂ\���܂����B���́A�f�g�p�W�҂Ƃ��ė��������O���l�R���N�^�[�����̗����Ɨ�܂����āA���۔��p�ɐ�O����悤�ɂȂ�܂����B�ӔN�̂P�O�N�Ԃɍ��ꂽ�ʼn��i�̔����ȏオ�C�O�̔��p�ق�N�W�Ƃ̎�ɓn���Ă��܂��B�h

�T�D�w���f�x�Ɏn�܂�P�X�O�X�`�P�X�Q�S�N

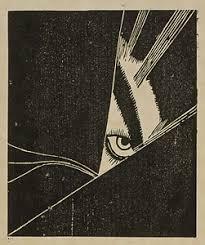

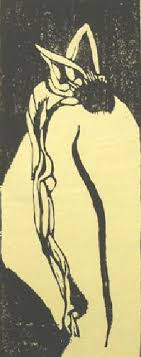

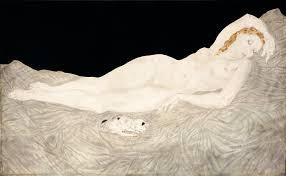

�Ⴆ�A�u�߂��݂̂�v�i�E�}�j�Ƃ�����i�����Ă݂����Ǝv���܂��B�ؔʼn�̍�i�ł����A������ʓI�ɖؔʼn�Ƃ������̂ɑ��ĕ����Ă�����̂Ƃ́A���������C���[�W���قȂ�܂��B���������Ă���ؔʼn�̃C���[�W�������u��̍�i�i�����}�j�̂悤�ȔŖƂȂ�Ƃ����f�ނɂ�鐧����āA�܂��̓��������p�����\����Nj����Ă������Ƃ����i�ł��B��̓I�ɂ����ƁA�Ƃ����ނ̍d���Ə_�炩���̂䂦�ɁA�������ɂ���Đ荏�Ղ����m�Ɍ`�Ɏc�����Ƃ��ł��āA����ɂ���ĕ\�킳�����̂́A�y����M�ŕ`���ꂽ���̂Ƃ͈قȂ����Ɠ��̊��G������҂ɗ^���邱�Ƃ��ł���킯�ł��B���̓����̍�i������ƁA�������ɂ���č��܂ꂽ�������A�����̂��͉̂s���荞�݂�������̂́A�^�����肪�Ȑ��I�Ȋۂ݂�тт��ӂ���݂������Ă��āA�s�������łȂ������������������Ă���̂ł��B���̓����̍�i�ł́A�����̐g�̗̂֊s��A���̎p�����琶���������A�������ɂ���č��܂����ŕ\������āA���̂̓��t����A�z������悤�ȑ��������������ƁA�������̐�������Ă��܂�铮��������������

���̂��Ƃ��A�ނ̐��܂ꂽ����w�i�Ƃ��ōl���邱�Ƃ����݂����Ǝv���܂��B�����ŁA�b��E�������܂����A���n�Ə������オ����܂����A�قړ�����C���z���Ă���Ǝv�����[�N���́w�ɓ��̗x��q�x�Ƃ����������l�^�ɍl���Ă��������Ǝv���܂��B���̒Z�ҏ����͓o��l���ł���x��q������̏����A�C�h���������ĉf�扻���ꂽ���Ƃ����x������A��ʂɂ悭�m���Ă����i���Ǝv���܂��B�������A���̏����̎�l���͗x��q�ł͂Ȃ��A�f��ł͗x��q�̑�����x�̈ʒu�Â��ɂ���Ă��鋌���ꍂ�̊w���ŁA�ނ̈�l���̑̍قƂȂ��Ă��܂��B�����܂�őe�������A�ߏ�ȁq���ӎ��r�Ɋ����ꂸ�Ɉɓ��̗��ɏo���ꍂ���́u���v���A���R�ɏo��������|�l��s�Ƌ��ɗ����钆�ŁA�Љ�I�K���ӎ��ɋN������ނ�ւ̕Ό�����������A���e�炵������łȂ��荇�����Ƒ��I�����̒����̒��ɗn������ł����A�����ȗc���������Ă��Ȃ��x�q����u�����l�v�Ǝv���邱�Ƃɂ���Đ��_�̌��S�������o���A����܂ł̋�Y����������đf���ɐl�X�Ɗւ�荇����悤�ɂȂ�B���������A�����Ȃ���{�����A�Y�߂�N�����܂悤�Ƃ������b�ł��B ����͖����ېV����n�܂����ߑ㉻�����n���ɒB���A����ɔ������Љ�̕ω��̂Ȃ��ŁA�l�X�̈ӎ��\�������R�ω����Ă������ƂɂȂ�܂��B���̐V�����������̌����Ă����̂������̏I���ɁA���܂ꂽ�Ƃ�����ߑ㉻�������Ɉ͂܂�Ĉ�����A���̎�l���̂悤�Ȑl�X�i��[�����n�������ł��傤�j�ł��B�ނ�́A�]�ˎ���ȗ��̋����̓I�Ȑl�ԊW�̒��ň���I�Ɉ�܂�͂��̎��ȂƂ������̂��A�ߑ�I��<�s�s>�Ƃ����]���̋����̕�������̂��Ă��܂�����ɗ��������ň炿�܂����B�������A���̈���ŁA�l�̈ӎ��͂��̕ω��ɒǂ������Ƃ��ł����A�s�s�̂悤�ȋߑ�I�ɂȂ肦�Ȃ����߁A��������ꗂ�����A�����ɐ��������������ƂɂȂ����̂ł��B�]���̉Ƒ���n��Љ�Ƃ����������̂́A�ނ�ɂƂ��Ĉ��Z�ł�����̂ł͂Ȃ��Ȃ�A�ނ���A��������E�o���ׂ����̂ƈʒu�Â����Ă����܂��B����䂦�A�ނ玩�g�Ƃ��Ă̌l�́A�����̂ɂ��邱�Ƃ��ł����A���Ƃ����ċߑ�I�Ȏ�����m�������l�Ƃ��ēƗ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�����Ȃ�A���������̂悤�ȏɒu����A���Ȃ̋��菊�����߂Ă��܂悤�B���ꂪ�w�ɓ��̗x��q�x�̎�l���̈ɓ��R���̜f�r�ł������Ƃ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �������A���̂悤�ȔY�݂������Ƃ������ґ�ł��������킯�ł��B�w�ɓ��̗x��q�x�Ƃ�����i�ł́A���̂悤�ȔY�݂�����Ă���͎̂�l�������ł��B���̏����́A��l�����x��q�Əo����Ƃɂ��A������A�����̊k�ɕ��������Ă����̂��A���Ȃ��J���悤�ɓ�����Ă����Ƃ����X�g�[���[�ɂȂ��Ă��܂��B���̎�l���̂悤�Ȏ��Ȃ̊k�ɕ�������Ƃ����̂́A�ꂵ���Ɗ����锽�ʁA�Ô��Ȃ��̂ł�����͂��ł��B���ꂪ�Z���`�����^���Y���Ƃ������̖̂{���ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����A�����Ƃ����Ɛ����̎��̂�����Ȃ�����ŁA������T�O�Ƃ��m�������˂���܂킵�ē��X����Ɋׂ�A�g���W���Ȃ��������ł����A�w�ɓ��̗x��q�x�̎�l���̔Y�݂��A���̏����̔ވȊO�̓o��l������́A���̂悤�Ȃ����f��Ȃ��ł��傤�B ���āA�����ʼn��n�̍�i�ɖ߂�܂��B�����ŁA���Ȃ�Z���I�ȋc�_�̐i�ߕ��ł͂���܂����i������Ă��܂������ł��j�A���n�̍�i�̌y�͕������́A��ŏЉ���w�ɓ��̗x��q�x�̎�l���Ɠ����悤�ȋ������琶�܂�Ă������̂ł͂Ȃ����A�Ǝv����̂ł��B�����āA���n�̍�i���㐢�ł��錻��̉�X���e��Ċӏ܂��Ă���̂́A��X���A�����ŏЉ���吳���̍��������̐N�����������p���ŁA����ł������悤�Ȃ�����𑱂��Ă��邩��ɑ��Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���邩��ł��B �����āA���n�̍�i�̃^�C�g���̑�Ŏ��ӎ��ߏ�ȂƂ���́A�����ɂ���悤�ȐS�ۂ̂Ȃ��ŁA���n��ނ̎��͂ɕY�����͋C�ɕq���ɔ����������̂ł͂Ȃ����A�Ǝ��ɂ͎v���Ă��܂��B�Ԃ����Ⴏ�Č����A�E�P�_���ł��B����͈������Ƃł͂���܂��A�㐢�̐l���A���̃^�C�g���̂��̂��̂����ɁA�ߏ�ȈӖ��Â������Ă��܂��댯�͂���Ǝv���܂��B

�U�D�ʼn�E�s�s�E���f�B�A�P�X�Q�S�`�P�X�S�T�N �W���́A�R�͂ɕ������Ă��܂������A���n�̍�i���ЂƂ킽�茩�킽���ƁA��Ƃ̐��U�̎����I�ȋ��ō앗���ω����Ă����Ƃ��A�������Ă������Ƃ��A�����������Ƃ����܂芴�����܂���B�ނ���A����̕��������������s�Ői��ł��āA���ꂪ���������]�Ȑ܂͂���Ȃ�����A�����Ƒ����Ă����Ƃ����悤�Ɍ����܂��B�����āA���n�Ƃ����l�́A�����̌y�����i�y�����j�������Ă��āA���X�̗��s�ɕq���ɔ�т��Ă����̂ŁA����������i���˔��q���Ȃ������Ƃ�������ł��B����ŁA�S�O�O�_�Ƃ������ʂł����B�ЂƂЂƂ̍�i�́A�ǂ�����Ƃ����d�ʊ�������킯�ł͂Ȃ��̂ł����A���������āA���ꂾ�����ׂ���Ɣ��܂����B�������A�����X�������X�Ƒ����悤�ŁA�������ɁA�I���̕��ł́A���������āA�O���������A�ދ��ɂ��Ȃ�܂����B

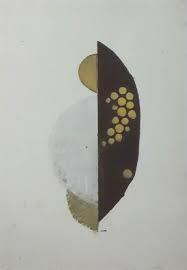

����́A�������n�̍�i�����Ă��ď���ɖϑz�������Ƃł����A�����̍�i�̃^�C�g�����A���`�̂��邵�݁A�R��A���ɂ��Ă������鐶�A�Ȃǂƌ������ϔO�I�ȃ|�[�Y���Ƃ��Ă���̂́A���Ƃ��Ɖ��n�����ȓI�ȌX���ƁA����Ȓp���������قǑ�ȃ^�C�g�������ʂ��Ȃ����Ă��܂���C��Ȑ���������悤�Ɏv���܂����B�Ԉ���Ă��ΏۂɐS�D���āA������Փ��I�ɕ`�������Ȃ�Ƃ������A������˔\�ɓ˂����������^�C�v�ɂ͌��� �u���y��i�ɂ��R��@�h�r���b�V�[�u���F�̋��v�v�i�E�}�j�Ƃ�����i�ł��B�p�b�g���ŁA�n�����p�E���E�N���[�i�����}�j�Ƃ�������ۂł��B�w�I�Ȑ}�`�̂悤�ȃp�[�c�����C�A�E�g�����悤�ȃ��_����������̂ł����A���ꂼ��̃p�[�c�͐}�`�̂悤�ɃX�b�L�����Ă��Ȃ��B�֊s�Ȃǂ̐��̓o�����Ă��邵�A�h��ɂ̓���������B�����A�g���Ă���F���n���œ݃N�T���B�S�̂Ƃ��ă�������ł��B�������ۊG��Ƃ����Ɛ^����Ɏv�������ׂ�̂̓J���f�B���X�L�[����h���A���Ƃ�������Ƃł����A�ނ�̍�i�́A�����ƃL�`�b�ƕ`�����܂�Ă��āA��������ʂ̂��ׂĂ���������܂Ŏx

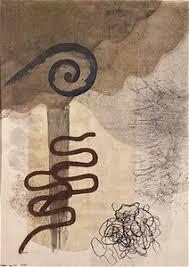

�W����炵�Ɏg���Ă����u�t�̕��v�i���}�j�Ƃ�����i�́A�F�ʂɂ����Ă͌��F�ɋ߂��N�₩�ȐF�����ł����A���m�Ɍ`����낤�Ƃ��Ȃ��Ƃ���́A���n�̍�i�ɋ��ʂ��Ă��āA�T���߂Ȉ�ۂł��B����́A�ʏ�ł���A�A�s�[������Ƃ��낪�Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��̂ł����A���n�́A����������čs�Ȃ��Ă���B�����ɁA���̍�i�̓���������Ǝv���܂��B �����ł́A�Ƃ��Ɏ��グ�Ă��܂��A�W������Ă���G���i�͏��Ȃ��āA�ʼn��{�̑}�G��u�b�N�f�U�C������������܂����B���̂悤�Ȃ��Ƃ���A�Ƃ��ɑ}�G�̏ꍇ�ɂ͊G�͖T���ʼnߓx�Ȏ��Ȏ咣�͂ł��Ȃ��Ǝv���܂����A�u�b�N�f�U�C���ɂ��������Ƃ�������ł��傤����A���̂悤�Ȏp�����A���n�̊G���i�ɂ��ԐړI�ɉe����^���Ă���̂�������܂���B�Ƃ������A�ނ���A���Ƃ��Ƃ̉��n�̍�i�ɁA���̂悤�Ȑ��i�����������߂ɁA�}�G��u�b�N�f�U�C�������邱�Ƃ��o�����A�ƌ����邩������܂���B���̂悤�ȏ��ƃf�U�C���̂悤�ȂƂ���́A���n�̍�i���X�^�C���Ƃ��Ă͒��ۉ�Ȃ̂�������܂��A�p���̓|�b�v�A�[�g�̕��ɋ߂����̂ł͂Ȃ��̂��A�ƓW�������Ă��Ďv���܂����B�����Ƃ��A���n�ɂ́A�|�b�v�A�[�g�ɂ��鏤�Ǝ�`�ɑ����]���͂Ȃ��Ǝv���܂����B

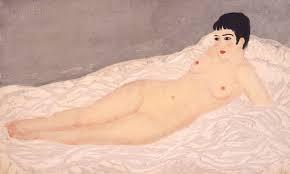

�V�D���ۂւ̕��r�P�X�S�T�`�P�X�T�T�N �����Ƃ��ẮA���N�Ԃ̐푈�ɂ�铝������J������āA����ɐ����o���A��̌R�̕]�����āA�ϋɓI�ɍ�i�ݏo���čs���������Ƃ������Ƃł��傤���B�������A����ō앗�����I�ɓ]�������Ƃ͌����܂���B�����ŁA���n�́A���̎����̍�i�����Ă��ċ����[���v����̂́A�Z�I�I�Ȑ��n�ւ̎u���������Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�u���郔�@�C�I���j�X�g�̈�ہi�z�K�����q���j�v�i�E�}�j�Ƃ�����i�ɕ`����Ă���o�C�I�� ���́u���郔�@�C�I���j�X�g�̈�ہi�z�K�����q���j�v�Ƃ�����i���݂Ă��A���܂ł̍�i�ł����Ă������������̂܂ܓ��Ă͂܂�A���ꂪ��������Ă���킯�ł��Ȃ��A���ς�炸�Ƃ��������r���[��������܂��B �u�����b�N No.6 �ǓƁv�i���}�j�Ƃ�����i�ł��B�}���`�u���b�N�Ƃ����t��R�A�ؕЂȂǂ�p�����@����g�����Ƃ������Ƃł����A�����Ɍ����āA������ǂ������ł��B���n�̍�i�����ł�Ƃ������Ƃ́A���܂�ڗ��������ʂ�������Ȃ��悤�Ȏ��݂�ʔ������Ă����Ƃ������Ƃł͂Ȃ����A�Ǝv���܂����B���n�̍�i�̈��D�҂ɂ́A�����͂���Ƃ̔����邩������܂��B

|