2017年11月4日(土)Bunkamuraザ・ミュージアム

この画家の簡単な紹介とこの回顧展などついて主催者あいさつから引用します。“主にスイスで活躍したドイツ出身の画家オットー・ネーベル(1892年~1973年)は、1920年半ばにワイマールに滞在し、バウハウスでワシリー・カンディンスキーやパウル・クレーと出会い、長きにわたる友情を育みました。特に、その後半生を過ごしたスイスのベルンでは、共にドイツから移住した晩年のクレーを支え、家族ぐるみの交流を持っています。ベルンのオットー・ネーベル財団の全面的な協力を得て開催される日本初の回顧展となる本展は、バウハウス開校100周年(2019年)を前に、若い日のバウハウス体験に始まり、素材やマティエールを追求し続けた画家ネーベルの知られざる画業を、風景を色彩で表現した『イタリアのカラーアトラス(色彩地図帳)』を始めとするスケッチブックとともに紹介します。さらには、建築、演劇、音楽、抽象、近東など彼が手がけたテーマに沿って、クレーやカンディンスキー、シャガールなど同時代の画家たちの作品も併せてご紹介することで、色と形の冒険家たちの一人として、ネーベルが様々な画風を実験的に取り入れながら独自の様式を確立していく過程に迫ります。”また、この回顧展に協力したというオットー・ネーベル財団からのメッセージではネーベルを次のように紹介しています。“1892年にベルリンで生まれたネーベルは、画家であると同時に詩人でもありました。彼は、言語と造形芸術が交わる領域での実験を可能にするふたつの天分を備えていたということになります。若い時分における建築技術者としての修業経験は彼の作品の多くに反映されており、われわれはネーベルにおける色彩と形の体系的な分析を、『イタリアのカラーアトラス(色彩地図帳)』や、記号とルーン文字を用いた抽象的な作品を通して知ることができるのです。”この紹介では、具体的なことが何も語られておらず、というよりは言えないといった方が適当かもしれません。この紹介でも名前が出てくるカンディンスキーやクレーのように美術ファンが見れば、ひと目でそれと識別できるような突出したものを具体的に指摘できるような画家ではないということです。その代わりに、かれらと親しく付き合ったという人柄とか、そういうものを紹介せざるを得ないというタイプ。芸術運動の中にいながら、スターの影に隠れて埋没している、人柄はよくて、それなりに運動を進める力はあるけれど、運動に貢献するところで、そこからの果実はスターに持っていかれてしまう、そういうタイプを紹介するさいには、このような紹介の仕方になってしまうのでしょう。この回顧展の主催者でも、シャガール、カンディンスキー、クレーといった人たちの作品をもってきて、ネーゲルとの付き合いとか時代の雰囲気といって並べて展示していたのは、ネーゲルの作品のみの展示では場が保たないと感じたからではないかと思います。私の言い方は意地悪でしょうが、実際の作品を見ていくうちに、そういうネーゲルの苦労と、結構いけるのではないかという発見もありました。実際、展示に見入って、予定していた時間に美術館を出ることができなくなって、集まりに遅刻してしまうことになってしまいました。それは、これから見ていきたいと思います。 プロローグ:オットー・ネーベル─「シュトゥルム」と「バウハウス」時代の芸術家 1.初期作品 Early

Works 2.建築的景観 Architectural

Views 3.大聖堂とカテドラル Domes and

Cathedrals 4.イタリアの色彩 The Colours of

Italy 5.千の眺めの町 ムサルターヤ Musartaya, the City of a Thousand

Views 6.「音楽的」作品 《Musical》

Works 7.抽象/非対象 Abstract/

Non-objective Paining 8.ルーン文字の言葉と絵画 Runes in

Poetry and Image 9.近東シリーズ The Near East

Series 11.リノカットとコラージュ─ネーベルの技法の多様性 Linocuts and Collages-Otto Nebel’s Technical

Diversity プロローグ:オットー・ネーベル─「シュトゥルム」と「バウハウス」時代の芸術家 1.初期作品 Early Works

初期作品として展示されていたのは、主に1920年代の習作のような作品ということでしょうか。「山村」(左図)という作品。南ドイツ、バイエルンのコッヘルという山村に滞在していたときの作品ということです。水彩画ですが、水彩絵の具に特有の色の感じや、ぼかしやにじみなど効果のせいかもしれませんが、色彩のセンスは、ネーベルは天与の才能として持っていたのが分かります。原色に近い鮮やかな色を使いながら、決してどぎつくならない、色と色とが対立するような緊張関係を作らないで、見ている者には刺激的になっていません。また、画面に天地の関係が分からない空間になっていたり、人や動物が画面に浮かんでいるように見えたりする画面構成は、まるでシャガールのようで、画面中央にはシャガールを想わせるような緑色の牛(馬?)が背景とは不釣合いの大きさで描かれています。山荘風景というよりは、幻想といった方がいいかもしれません。同時に展示されていたシャガールの「私と村」(右上図)の左手に白く描かれている馬と「山村」の真ん中下の緑色の牛を比べて見ると、よく似ていると思います。また、パウル・クレーの「いにしえの庭に生い茂る」(右下図)の庭に繁る草を上からなのかもしれないが、どの視点でみているか分からないのに、どこか秩序があるように落ち着いているのに、発想が似ているようにも見えます。

「二枚のパレット」(右図)という作品です。私は、この作品にネーベルらしさが生まれてきたというように感じました。パレットや画材を類型化し図案化したような作品です。他の画家たちが物体の外形を写すことから自分が認識するという方向で事物の外形から脱皮していこうとして

2.建築的景観 Architectural

Views もともとネーベルは建築の専門家として出発した人だそうで、計算された秩序が構造として現れたものとして、建築を描く対象として好んだということは理解できます。“ある村や町の建築的な輪郭を、いくつもの手順を経て一筆ずつに解体し、ふんわりと描くような透明感に包み込んでいることがわかる。ペンによる「ハッチング」を重ねた層は、対象である建築物の重量感を打ち消し、風景に空気のような軽やかさを与えている。繊細な線の層によって、色彩の重なりは透明となり、建物は無重量化する。”と解説されています。

「プロイセンの塔」(右図)という作品は、そのハッチングが縞模様のように画面を彩る効果をあげていると思います。

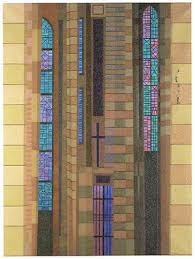

「建築的な青」(左下図)という作品です。ここでは、細かなハッチングが建築の構造的な秩序と必然的なように結びついたという一方で、色という要素との結びついたときの効果が生まれていると、私には見えました。ネーベルが自覚して、意識的にそうしているかどうかは、私には分かりませんが。何を言っているのか、読んでいる人には、分かり難いかもしれません。独りよがりの言 3.大聖堂とカテドラル Domes and

Cathedrals

「高い壁龕」(右図)という作品は、同じようなデザインで色調を変えてみると、違った印象になる。そうなると、量産ができることになります。というと言いすぎですね。 「青い広間」という作品です。色の感じは、前のコーナーで見た「建築的な青」とよく似ています。この作品の場合、上の二作品に比べると秩序だったパターンから外れています。むしろ、柱と見える縦の帯の間は複雑に入り組んでいます。空間として、どうなっているのか分からない。 これらの作品を見ていると、前の「建築的景観」のコーナーで建築のフォルムが幾何学図形のように線と面に解体されていく、というように見ていましたが、それとはちょっと違うように思えてきました。フォルムというと形態、つまりかたちを純化していった、つまり抽象していったということになります。しかし、ここでの「大聖堂の絵」を見ていると、大聖堂の室内のフォルムを抽象していったとは思えない。むしろ、抽象的なデザインをある程度つくっていて、それが大聖堂の空間の感じに、うまく当てはまるようなので、それに寄せていって、このような画面になったように、私には見えます。大聖堂をデザイン的に描いたと聞けば、見る者は、何の疑問もなく、お洒落なセンスとでも思いながら作品を見るかもしれません。この作品が、見る者にとって、とても親しみ易くなるのは間違いありません。さらに、大聖堂の絵として見ることで、大聖堂というイメージには寄与しないものを見落としやすくなります。画家としては、見る者の目に対して隠蔽することができるわけで 「大聖堂の絵」(左図)は、どれも比較的大きなサイズの作品ですが、その画面の前面にわたって微細なハッチングが、それこそ病的にびっしりと埋め尽くされています。ササッと描いたような模様の模様部分と地の部分とを丁寧にパターン分けしてるわけです。ハッチングの線の交差だけではない、線を交差させて、その囲まれた部分を細かく塗りつぶしまた別のパターンとする、みたいな凝ったのも少なくない。あとレンガ模様みたいなものもあります。それらが動かしがたくガッチリキマっていて、それだけで堅牢な印象なのです。大聖堂という石造りの重厚な建築物を描いているから堅牢なのではなく、細かなハッチングの積み重ねが堅牢なのです。私は、このような大聖堂のような大きな建築物を対象とした作品を、サイズの大きなキャンバスに向かって、間近にルーペで見なければ分からないほど細かな作業を執拗に繰り返している、ネーベルの姿。キャンバスに張り付くように接近して、猫背になった身を屈めて、同じ姿勢をずっと続けて、指先を痙攣させるように細かく動くのを執拗に繰り返す。私は、そういう姿を想像してしまいます。その姿は、クレーやカンディンスキーでは想像すらできません。彼らであれば、キャンバスから距離を置いて全体を把握しようとする姿や考え込んでイメージを膨らません姿を想像するでしょうか。これは、単なる私の妄想で、実際に彼らが、どのように描い 4.イタリアの色彩 The Colours of

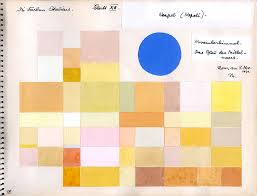

Italy ネーベルは、1931年に3ヶ月間イタリアに滞在した折に、「イタリアのカラーアトラス」を制作したそうです。“この図鑑は以後の絵画制作に必要不可欠な基礎となるものだった。個々の図の対向頁に書き込まれた解説で、ネーベルはそれぞれの光景を眺めた際に湧き上がった主な感情を書き留めている。風景の中でその色彩が多く見られ、「響き」が際立っていればいるほど、色彩の幾何学的な形や四角は大きく描かれる。ネーベルは家々の壁の色、漁船。オリーブや松の森、山脈や海岸といった様々な事物も、その響きによって「肖像」として描いている。最終的には、ネーベルは個人的な視覚体験と一定の色彩とを対応させることによって「心理史学的な」カタログ化を目指し、これを尺度として以後の創作に必要な基礎を築いたのである。”と解説されています。まあ、そんなものかもしれません。展覧

「トスカーナの町」(右図)は大聖堂の絵でいえば、「青い広間」に相当するように、「シエナⅢ」が赤系統であるのに対して、青系統です。一見しての印象ですが、ブラックの分析的キュビスムの作品に似ているようにも見えます。 むしろ「地中海から(南国)」(左下図)という作品で、点描であることをあからさまにして提示したことの方が、私には、ネーベルが二重性格の隠された姿を垣間見せた、しかも分かり易い形で、という点で魅力的に映りました。全体の印象は淡い色調で、必ずしも南国風ではない。この作品では、点描という名目で、細かい作業の細かさを少し細かくしないで、その効果が普通にわかる様にしていて、カンディンスキーもクレーもシャガールもやろうとしないことをやっていることを明らかにしています。しかし、それゆえにネーベルの作品の中では微温的と映る。それは、私がネーベルの病的なところに捉われているからなのですが。

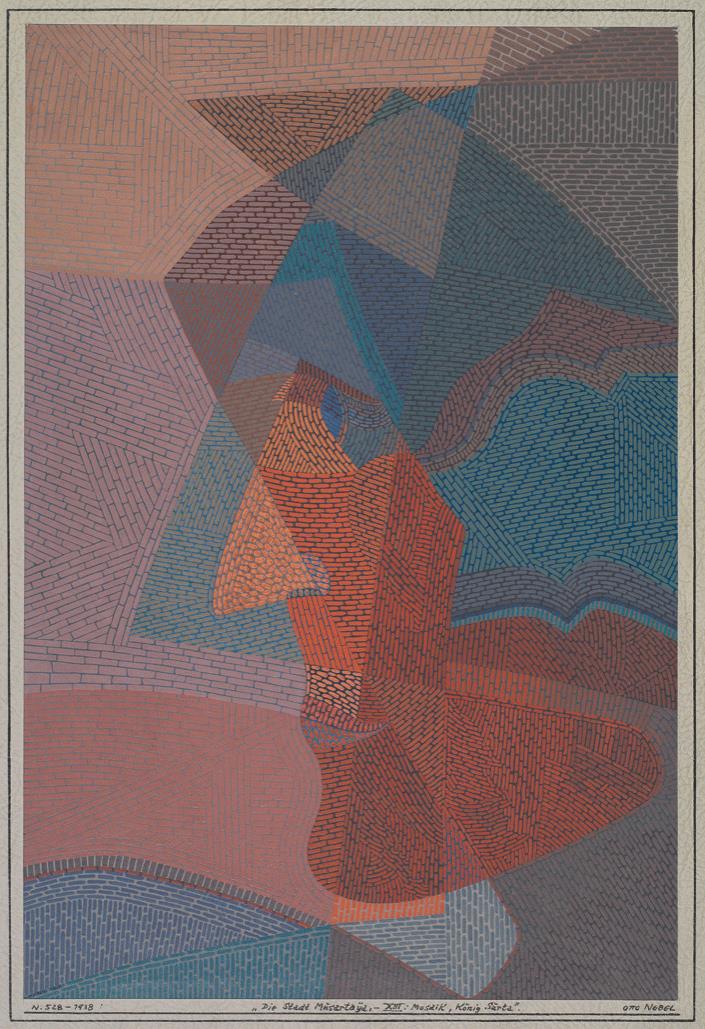

ムサルターヤというのは架空の町だそうです。1937~38年にフィレンツェに滞在していた際に『千の眺め町ムサルターヤ』という約130点にわたる各種の作品によるシリーズを制作しました。ネーベルはフィレンツェなどイタリアの印象をベースに多くの人々の住む架空の世界を想像し、人物たちに名前や地位を加えることで物語がつくられるようにしました。しかし、物語としてのテクストをつくったわけではないようです。描かれている建築はビザンチン様式のようなオリエンタルな風情で、人物もそういう雰囲気です。その中からの展示です。 「ムサルターヤの町ⅩⅢ:モザイク、スルタ王」(左図)という紙にテンペラで描いた作品です。見ればわかる通り、古代や中世のモザイクのようです。ネーベルはラヴェンナ滞在中に習得したと解説されています。筆を用いて、モザイクのように石ひとつひとつを画面に描いて、モザイク画としてい それは、これまで見てきた作品で、ネーゲルは、一見わかりやすそうな抽象的な画像に、実は細密なハッチングを執拗に描くということをやってきました。そこから、ここでは細密なハッチングに代わって、モザイクの石やタイルを見る者にもちゃんと見えるように描くことによって、作品が描いている対象が抽象的な内容とか人物とか建築物とかいった何か意味のあるとしての対象ではなくて、ひとつひとつのこまかな意味を構成する部分、この作品の場合には石だったりタイルであることを明確にした、と私には思えるのです。

「ムサルターヤの町Ⅳ:景観B」(右図)という作品です。これまで、建築物や町の建築的景観を図面のような直線と曲線の幾何学模様のように描いていたのが、この作品では全体に歪んだ感じになっています。それは、オリエンタルの雰囲気ということもあるのでしょうが、モザイクともハッチングとも点描とも、いずれにせよ世界をつくっている原子のような粒子が画面の上で隠れていたのが、顕在化し、それによって全体としての画面が作られることが明らかになったということではないかと思います。つまり、町という対象を原子をレイアウトして描くというのではなく、原子のロジックでつくられた結果が町の風景となった。そこでは、もはや描かれた結果として町という、描かれた意味はどうでもいいことになる。それは具象だろうが、抽象だろうが、何か描かれた対象が全体として何らかの意味づけがされるという点では同じことです。ネーベル自身は、対象画とか非対称といっているようですが。ここでは、そういう考え方の実践の萌芽が見られるのではないでしょうか。 6.「音楽的」作品 《Musical》 Works

しかし、です。会場でリアルに現物を見ると、それが逆転とまでは言えませんが、ネーベルの作品がカンディスキーとは別の独自の音楽を感じさせる作品になっているのです。「コン・テネレッツァ(優しく)」(右図)という作品です。ここに貼ってある画像は小さいので分からないでしょう。しかし、カンディンスキーの「三つの星」の背景が水色に彩色された地のようになっているのに対して、この作品では背景に同じように彩色されているがムラがあるにように見えるのではないでしょうか。現物を見れば一目瞭然なのですが、ぜひこの画像にリンクを貼ってあるので、そのリンクを追いか

「かなり楽しく」(右図)という作品をみると、背景のグレーに彩色されたところのハッチングを見ていると、そこから感じられる動きが「かなり楽しい」と想像できるようになっているのが分かります。

7.抽象/非対象 Abstract/

Non-objective Paining ネーベルは、1936年に「新しい絵画の本質と精神」という講演を行い、“根本的には、芸術の中では『抽象』と『具象』の境界は存在せず、また存在し得ないと言うべきである。芸術においてはフォルムが、内容の表現だからである。”と言っています。つまり、すべての描かれたモティーフ、描かれた風景、描かれた肖像が、実物のものではなく、ただ見せかけの現実であり、独立した現実性や価値をもたないものと考えるとしたら、それはたしかに、どんな具象的な表現も抽象的なものであり、逆に考えれば抽象化された純粋なフォルムも現実であり、具体的なものであると言えるということです。そこには、具象絵画と抽象絵画とを区別することに何の理由はな

「ロンドレット(三つの三日月型)」(左図)という作品です。画像で見ると、青く彩色された背景は、さっきのカンディンスキーの作品の水色の背景のようにきれいに塗られていて、ハッチングが施されていないように見えます。色彩のきれいな、その色彩を引き立たせるように計算された幾何学的な図形というカンディンスキーっぽい作品です。それは画像で見るからで、実物を近寄って、表面に目を凝らしてみると、絵の具がきれいに凹凸の縞を作っている。マチエールといって、絵の具を物質としてキャンバスに盛り上げるように塗りたくる手法がありますが、そんな荒っぽいのではなくて、ネーベルは絵の具を立体的に盛り上げるように塗っているのですが、それを秩序立てて模様のようになっているのです。つまり、ハッチングで描いていたのを、絵の具の盛りによる凹凸の縞模様で替わりにやっていたのです。だから、よくみないと気がつかない人は気がつかない。そんなことをして分からないでは何の意味もないではないか、そこに何らかの効果が見えてこないのか。そういわれると、たしかに微妙に違うのです。そして、気がつくと、その違いが癖になってくるようなものなのです。それは画面の味わいとしかいえないかもしれません。一つあるのは、そこで画面に出来た凹凸に光が照らされたときの微妙な、画面の光の反射の違いです。そこで画面が様々な表情を見せるようになるのです。

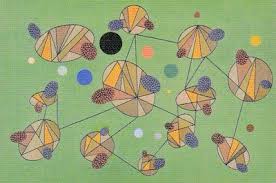

ネーベルはカンディンスキーのフォルムや色彩は自然の表象から導くのではなく、画家の内面から汲み取られるものなのであるという主張を、彼なりに進め、精神的な意味での内的な光を可視化することを目指したと言います。このプロセスで出会ったのが『易経』で、そこに記されている複数の線を組み合わせた卦(ヘキサグラム)から自分の制作への後押しを 「幸福感」(左図)という作品です。これは洗練が行き過ぎたかもしれませんが、今までの作品にはなかった穏やかさがあります。その代わりに、突っかかり所のあまりない作品になってしまっていますが、親しみ易いというか、ふつうの家庭の居間に飾ってもお洒落な感じで、ほとんどインテリアとして違和感のないものになっている作品であると思います。この中では、背景の黄色い地のところに、碁盤目のように秩序だった細かな点描というより絵の具を点状に盛り上げた集合が、グルーピングされて、そのグループが間をおいて並べられているところです。それが画面には、小さな影を作っている。その並びが秩序感をつくりだしたり、場合によっては波打つような動きを感じさせたりしています。ちなみに、このような手法を点描のヴェールと言うのだそうで、“画面全体に規則的に散った小さな点は、まるで画面に一部半透明なフォルムや印が浮かんでいるかのように印象を与える”ものだそうです。これが、画面中央の黄色が濃くなっている部分の点描状の模様のある図形のベースを重層的に支えているように見える。一見、穏やかで軽そうに見えて、しっかりした土 参考として展示されていたカンディンスキーの「緑色の結合」(右図)のようなベタ塗りの図形のような抽象的な作品の平面的なノッペリした感じとは異質の画面をつくっていることが、明らかに分かるようになってきたのが、ここに展示されていたネーベルの作品です。 8.ルーン文字の言葉と絵画 Runes in

Poetry and Image

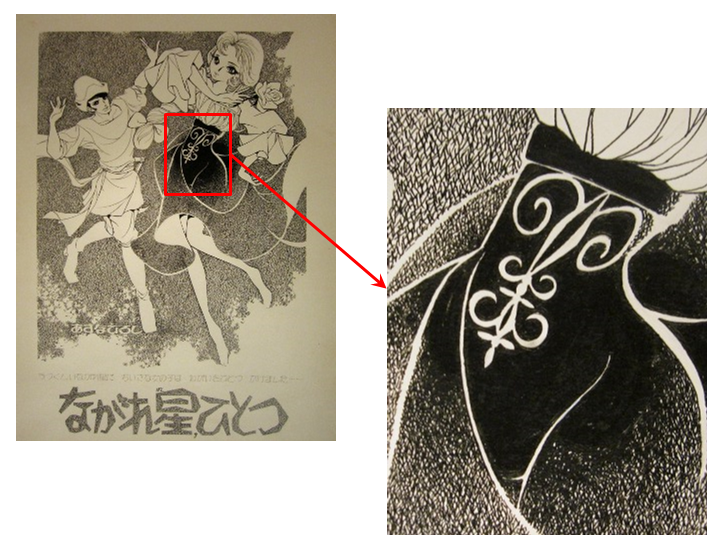

「黄色い知らせⅠ」という作品。ネーベル自身が“高められた平面”と呼んでいた平面が現われます。平面の重みは、その形、大きさ、色彩の強さによって決定づけられ、意味を与える形となります。ネーベルは特定のリズムを選び、絵の要素が一緒に踊ったり、重なり合ったり、ひとつの全体に融合したり、反発しあったり、画面に浮かび上がったりするように描いています。ここで、ネーベルの画面は、この作品のように平面の上で、一度ごちゃごちゃにされ、見直されていきます。1930年代に易という象形文字のような記号シンボルに注目したりした経験から、記号的なものを取り上げた作品を制作したということでしょうか。 ルーン文字は、パウル・クレー(右下図)が作品で使ったことは有名ですが、その影響もあったと思います。 「照らされて」(左図)という作品です。上述の説明がある程度あてはまるかもしれません。一定の太さの線を見ていると文字のようです。その形はシンボリックに見えてくるし、線と線とが絡み合ったり重なったりしたりしているようにも見えます。クレーの作品が戦っている姿のシンボル記号のようにも見えてくるのと、通じたところがあるようにも見えなくもありません。しかし、ネーゲルにはクレーの即興性や線に内在する動感のようなものはありません。むしろ、計算されたフォルムという感じです。そして、例によって細工が職人技なのです。絵の具がきれいに凹凸の縞を作っているのです。そ 「満月のもとのルーン文字」(左上図)という作品では、「照らされて」ほどの細かさはありませんが、画像でも細工の想像ができるでしょう。今まで見てきた建築的構成の作品や音楽的な作品に比べて、画面はむしろシンプルになっています。だから、ここでは従来のような細部を微細に細工すね方法とは異なる、もっと多彩でさり気ない。例えば、文字の太い線を半円形に盛り上げ手いますが、その表面の凹凸は従来のような秩序をつくって点が並んでいたのと違い、不規則な凸凹になっています。しかし、黒い線と、それに交錯する深緑の線の表面は明らかに異なる秩序で凹凸が施されていて、その表面の異なっているところが各々の線相互の関係を作り出しています。それは、言葉にはならない純粋に視覚的な秩序と言えると思います。 9.近東シリーズ The Near East

Series

「ミコノスⅠ」(右上図)という作品です。この作品の中心は画面上部真ん中の三日月で、その黄色がすべてです。私が見るには。私にとって、この作品において、細部ではなく、三日月に目が行ってしまうということは、それだけ相対的に細部に視線を惹いてやまない何かが、以前の作品にはあったのに、この作品では、そうでなくなった証ではないかと思います。 なお、この後の「10.演劇と仮面 Acting

and Masks」と「11.リノカットとコラージュ─ネーベルの技法の多様性 Linocuts

and Collages-Otto Nebel’s Technical

Diversity」の展示は、はっきりいって会場の穴埋め、おまけ程度にしか思えないので、そんなものだったということをひと言申し添えておきます。 |

「青い動き」

「青い動き」