2025年3月6日(木) ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクション

昼過ぎまで、近代美術館でヒルマ・アフ・クリント展を堪能したが、中途半端な時間か余ってしまった。せっかく都心に出てきたからと、しかし、充実した展示に疲れもある。もうひとつ、展覧会をはしごするほどの気力は残っていない。そこで、小規模なものはないかということで、前々から興味を持っていた、小さな美術館、ミュゼ浜口陽三に行ってみることにした。

昼過ぎまで、近代美術館でヒルマ・アフ・クリント展を堪能したが、中途半端な時間か余ってしまった。せっかく都心に出てきたからと、しかし、充実した展示に疲れもある。もうひとつ、展覧会をはしごするほどの気力は残っていない。そこで、小規模なものはないかということで、前々から興味を持っていた、小さな美術館、ミュゼ浜口陽三に行ってみることにした。

ヤマサ醤油の創業家に生まれた浜口陽三という銅版画家の作品を紹介する個人美術館という。地下鉄水天宮駅の出口すぐのところ。大通りから、少し入って、ガラス張りの外観は、美術館というよりカフェテラスのよう。展示スペースは狭いくらいで、壁面に展示された作品を数分で見通せてしまう程度。螺旋階段を下りて地下にも展示室がある。ゆっくり個々の作品を眺めても30分もあれば、すべて見ることができます。

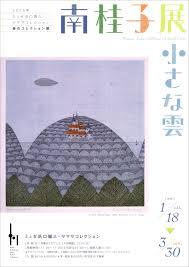

そこで、展示されていたのが、浜口陽三の夫人であった南桂子の版画作品。展覧会チラシにあったあいさつを引用します。“近年、静かに人気が広がっている銅版画家・南桂子(1911〜2004)の展覧会を開催します。南の作品の中には、見おとしてしまいそうな雲や舟や鳥が静かに佇んでいます。どの絵にも同じかたちは一つもなく、それぞれが作品世界をつくる大切な要素です。ひとつひとつの小さなモチーフが、満ち足りた空間で永遠に過ごしています。ぽつんと浮かぶ雲は、見知らぬ国を颯爽と旅するようにも、そこに留まりじっと何かを待っているようにも見えます。自由や孤独─雲の見え方は人によって違うかもしれません。どこまでも広がる澄んだ空に想像力をのせてご鑑賞ください。南作品は銅版画を中心に、リトグラフや油彩も交えて約50点、浜口陽三約10点の構成です。”

作品を見ていきましょう。

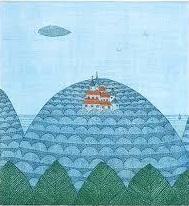

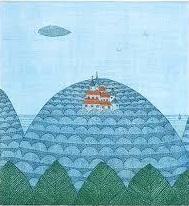

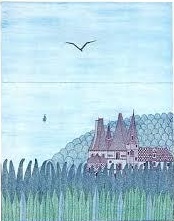

「山の村」という展覧会チラシでも使われている1989年の作品です。展覧会のサブ・タイトルにもなっている小さな雲が画面左上に浮かんでいます。フワフワした雲というより、空飛ぶ円盤みたいです。しかも、その外形の円盤型が内側に何重にも埋めるように点が打たれています。その下の山は、グレーの半円が積み重なって半円形の山ができています。しかも、見重なっている半円の内側には細かな点が縦の列で打たれ、半円と半円の隙間には細かな十字がぎっしり並んで詰められている。上のあいさつの中で“ぽつんと浮かぶ雲は、見知らぬ国を颯爽と旅するようにも、そこに留まりじっと何かを待っているようにも見えます。”とありますが、そういう物語的な想像をさせるようなものには、見えなくて、むしろ無機的というのか、細かな粒子で構成された、デジタルな印象を受けます。銅板に傷をつけるという銅版画という制約からしかたないのでしょうか。しかし、同時に展示されていた浜口陽三の作品からは、そういう細かさとか無機的な印象は受けませんでした。この細かな印象は意図的なのでしょうか。これだけ細かいと、一つの作品を仕上げるまでには相当な時間がかかるはずです。しかし、会場には、この人の作品集が置いてありましたが、作品数は多い。だから、この人は、細かな作業を四六時中続けていたと思います。そこには、あいさつの言葉にあるような、ほっこりとした、のんびりとしたようなものではなく、緻密に、正確に、確信をもって銅板に傷をつけなければならないものだったと思います。銅板に傷をつけるエッチングはやり直しが利きません。曖昧さは許されず、確信を持って線を引き、点を打たなければならないはずです。だから、中身を規則正しいほどに、点が打たれている、この人の作品には、あいまいさを排除した、ある種の断念というか、ストイックさを見てしまうのです。

「山の村」という展覧会チラシでも使われている1989年の作品です。展覧会のサブ・タイトルにもなっている小さな雲が画面左上に浮かんでいます。フワフワした雲というより、空飛ぶ円盤みたいです。しかも、その外形の円盤型が内側に何重にも埋めるように点が打たれています。その下の山は、グレーの半円が積み重なって半円形の山ができています。しかも、見重なっている半円の内側には細かな点が縦の列で打たれ、半円と半円の隙間には細かな十字がぎっしり並んで詰められている。上のあいさつの中で“ぽつんと浮かぶ雲は、見知らぬ国を颯爽と旅するようにも、そこに留まりじっと何かを待っているようにも見えます。”とありますが、そういう物語的な想像をさせるようなものには、見えなくて、むしろ無機的というのか、細かな粒子で構成された、デジタルな印象を受けます。銅板に傷をつけるという銅版画という制約からしかたないのでしょうか。しかし、同時に展示されていた浜口陽三の作品からは、そういう細かさとか無機的な印象は受けませんでした。この細かな印象は意図的なのでしょうか。これだけ細かいと、一つの作品を仕上げるまでには相当な時間がかかるはずです。しかし、会場には、この人の作品集が置いてありましたが、作品数は多い。だから、この人は、細かな作業を四六時中続けていたと思います。そこには、あいさつの言葉にあるような、ほっこりとした、のんびりとしたようなものではなく、緻密に、正確に、確信をもって銅板に傷をつけなければならないものだったと思います。銅板に傷をつけるエッチングはやり直しが利きません。曖昧さは許されず、確信を持って線を引き、点を打たなければならないはずです。だから、中身を規則正しいほどに、点が打たれている、この人の作品には、あいまいさを排除した、ある種の断念というか、ストイックさを見てしまうのです。

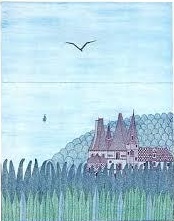

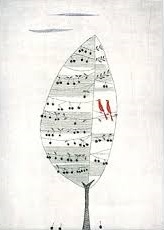

「紫色のシャトー」という1977年の作品です。前に見た「山の村」の山の真ん中の村もそうですが、南の作品にはヨーロッパの中世風の建物、遊園地のメルヘンチックな拵えもののような建物がよく描かれています。様式化といってもいいと思います。しかし、例えば、シャトーの屋根を見れば、瓦の一つ一つが、壁の板の一枚一枚が細かく描き込まれています。また、建物の背景の丘は「山の村」での山と同じように半円の積み重ねで、その一つ一つの半円には内側に細かな点が縦の列で打たれています。前景の木々は、細い枝とその間に葉がびっしりと描き込まれています。これらは、様式化され、単純な形が規則正しく並んでいます。結局は、細かく描き込まれているのは、単純な形態の反復なのです。その細かさと反復の回数は、気の遠くなるほどですが。南という人は、リアルに人や風景を描こうとか、イメージを創造して表現しようとかいう人ではなくて、単純なことをひたすら繰り返すひとではないかと思えるのです。ですから、この人の作品の本質的なところは、繰り返すという行為にあるのであって、出来上がった作品は、その結果にすぎない。そう見えます。それゆえか、ヨーロッパの古代遺跡のモザイク壁画やタペストリーに近いものではないかとおもうのです。だから、画面には生きいきしたところとか動きはなく、むしろ静的である。

「紫色のシャトー」という1977年の作品です。前に見た「山の村」の山の真ん中の村もそうですが、南の作品にはヨーロッパの中世風の建物、遊園地のメルヘンチックな拵えもののような建物がよく描かれています。様式化といってもいいと思います。しかし、例えば、シャトーの屋根を見れば、瓦の一つ一つが、壁の板の一枚一枚が細かく描き込まれています。また、建物の背景の丘は「山の村」での山と同じように半円の積み重ねで、その一つ一つの半円には内側に細かな点が縦の列で打たれています。前景の木々は、細い枝とその間に葉がびっしりと描き込まれています。これらは、様式化され、単純な形が規則正しく並んでいます。結局は、細かく描き込まれているのは、単純な形態の反復なのです。その細かさと反復の回数は、気の遠くなるほどですが。南という人は、リアルに人や風景を描こうとか、イメージを創造して表現しようとかいう人ではなくて、単純なことをひたすら繰り返すひとではないかと思えるのです。ですから、この人の作品の本質的なところは、繰り返すという行為にあるのであって、出来上がった作品は、その結果にすぎない。そう見えます。それゆえか、ヨーロッパの古代遺跡のモザイク壁画やタペストリーに近いものではないかとおもうのです。だから、画面には生きいきしたところとか動きはなく、むしろ静的である。

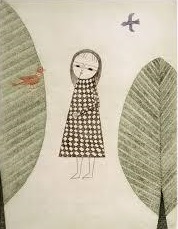

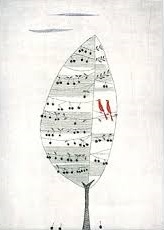

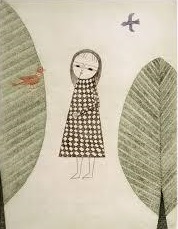

「少女と木」という1965年の作品です。南の作品には、少女というモチーフがよく見られます。それが、みな同じようなのです。他にも「エトルタの海岸」という1980年の作品でも、少女はほとんど同じ姿です。しかも、少女をモチーフにする場合の、ありがちな可愛らしい姿とは言えません。それどころか、よく見ると眉毛から鼻のラインが一体化されTの字になっていて、口も福笑いのようなおちょぼ口が付けられているだけで、表情に乏しい感情表現を忘れてしまったかのようです。しかも、展示してある作品では「2人の少女と蝶」以外の作品では、少女は一人です。普通に言葉で説明したら、不気味な作品と受け取られても不思議ではありません。それがそうではないのは、表現が写実的ではない、というか様式化、もっというと抽象化されているからでしょうか。少女というパーツも反復されるもので、それはひとつの作品内ではなく、いくつもの作品にわたって反復されるものではないかと思います。

「少女と木」という1965年の作品です。南の作品には、少女というモチーフがよく見られます。それが、みな同じようなのです。他にも「エトルタの海岸」という1980年の作品でも、少女はほとんど同じ姿です。しかも、少女をモチーフにする場合の、ありがちな可愛らしい姿とは言えません。それどころか、よく見ると眉毛から鼻のラインが一体化されTの字になっていて、口も福笑いのようなおちょぼ口が付けられているだけで、表情に乏しい感情表現を忘れてしまったかのようです。しかも、展示してある作品では「2人の少女と蝶」以外の作品では、少女は一人です。普通に言葉で説明したら、不気味な作品と受け取られても不思議ではありません。それがそうではないのは、表現が写実的ではない、というか様式化、もっというと抽象化されているからでしょうか。少女というパーツも反復されるもので、それはひとつの作品内ではなく、いくつもの作品にわたって反復されるものではないかと思います。

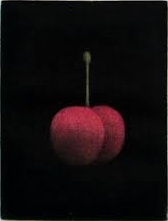

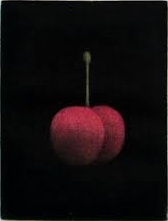

「さくらんぼの木」という1962年の作品。同時に展示されている浜口陽三が同じさくらんぼをモチーフにした「ロビーナのさくらんぼ」と比べてみると、南の作品は陰影がなく、すべてに光が当たっているかのようにどこまでも明晰で、細かい描かれたところが、そのものとしてストレートに現れていることが分かります。おそらく、浜口の銅版画は、南に負けないくらいの細かな作業をしているはずなのに、それを前面に出さないで、陰影とか、立体感といった表現の手段となっていると思います。これに対して、南は細かい作業を前面に出している。それは、背景とか、奥行きといったものを切り捨てる姿勢があると思います。それは、何も画面の上だけでなく、絵画に物語や意味や理由または描かれた背景など求めることも切り捨てているように思います。そこにあるは、銅板を刻むことを繰り返すという作業に没頭し、それを表わした結果として作品があるという姿勢です。わたしには、そう見えました。

「さくらんぼの木」という1962年の作品。同時に展示されている浜口陽三が同じさくらんぼをモチーフにした「ロビーナのさくらんぼ」と比べてみると、南の作品は陰影がなく、すべてに光が当たっているかのようにどこまでも明晰で、細かい描かれたところが、そのものとしてストレートに現れていることが分かります。おそらく、浜口の銅版画は、南に負けないくらいの細かな作業をしているはずなのに、それを前面に出さないで、陰影とか、立体感といった表現の手段となっていると思います。これに対して、南は細かい作業を前面に出している。それは、背景とか、奥行きといったものを切り捨てる姿勢があると思います。それは、何も画面の上だけでなく、絵画に物語や意味や理由または描かれた背景など求めることも切り捨てているように思います。そこにあるは、銅板を刻むことを繰り返すという作業に没頭し、それを表わした結果として作品があるという姿勢です。わたしには、そう見えました。

南のそれぞれ作品にわたって表われる遠い丘の上の城や聖堂、まっすぐに立つ樹とそこにとまる鳥、小動物を抱え無言で佇む少女たちは、反復というプロセスがまずあって、それに適した題材や形ができあがり、それらによって作品が出来上がっている、いえるのではないかと思います。それゆえに、意味とか理由とか描かれた背景といったこととは無縁の、意味を求めるような作品ではないではないかと思います。