2019年8月8日(木) 東京ステーションギャラリー

梅雨明けしてから、連日最高気温が35度近い猛暑日が続き、身体がダルくて頭がボンヤリした状態。そんな中で、都心に用事があって出かけた。こんな状態で、美術館に寄っても、ろくに集中して作品を見ることもできないだろうし、とくに、この展覧会に行きたいと思っていたわけでもなかった。たまたま、会期の終わり近い(あと数日で終わる)というタイミングと、東京駅構内で涼むことができる、という理由にもならない理由で、つい寄ってしまった。けっこう評判がよかったようで、夕方4時過ぎという時間帯にもかかわらず、入場者は絶えることなく続いて入ってくる状態。こういう近現代の作家だけれど、けっこう年配者の姿も多い(自分のことは、勘定に入れていないが)。展示作品の前に列をつくるほどの混雑ではないが、盛況といってよいのではないか。落ち着いて鑑賞できるギリキリのところという雰囲気。

梅雨明けしてから、連日最高気温が35度近い猛暑日が続き、身体がダルくて頭がボンヤリした状態。そんな中で、都心に用事があって出かけた。こんな状態で、美術館に寄っても、ろくに集中して作品を見ることもできないだろうし、とくに、この展覧会に行きたいと思っていたわけでもなかった。たまたま、会期の終わり近い(あと数日で終わる)というタイミングと、東京駅構内で涼むことができる、という理由にもならない理由で、つい寄ってしまった。けっこう評判がよかったようで、夕方4時過ぎという時間帯にもかかわらず、入場者は絶えることなく続いて入ってくる状態。こういう近現代の作家だけれど、けっこう年配者の姿も多い(自分のことは、勘定に入れていないが)。展示作品の前に列をつくるほどの混雑ではないが、盛況といってよいのではないか。落ち着いて鑑賞できるギリキリのところという雰囲気。

メスキータという作家については、よく知らない人なので、主催者のあいさつを紹介がてら引用します。

“サミュエル・イェスルン・デ・メスキータ(1868〜1944)。この聞き慣れない名前の人物は、19世紀後半から20世紀前半を生きた、オランダのアーティストです。ポルトガル系ユダヤ人の家庭に生まれ、ハールレムやアムステルダムで、画家、版画家として、また、装飾美術の分野でデザイナーとしても活躍しました。その一方で、美術学校の教師として多くの学生を指導しています。中でもM. C.

エッシャーは、メスキータから最も大きな影響を受けた画家で、特にその初期作品は、メスキータの作品と著しく類似しています。

メスキータの仕事は、デザインとアートの双方にまたがっています。デザインの分野では、幾何学的な構成を生かし、雑誌の表紙や挿絵、染織デザインなどを手がけました。一方アートの分野では、まず版画家として、主に木版画で人物や動物、植物を題材に白黒のコントラストを強調した作品を数多く残しました。また、想像力のおもむくままに筆を走らせた、膨大な数のドローイングを制作しています。

メスキータの最大の魅力は、木版画の力強い表現にあります。鋭い切れ味の線描による大胆な構成、明暗の強烈なコントラストを生かした装飾的な画面は、見る者に強い印象を与えます。アムステルダムの動物園や植物園に招来された、異国の動植物がメスキータの格好のモチーフでした。単純化された構図と明快な表現、装飾性と平面性が溶け合った画面には、しばしば日本の浮世絵版画の影響が指摘されます。一転して、ほとんど無意識の状態で浮かんでくる映像を作為なく描いたと言われるドローイングは、表現主義との親近性を感じさせるとともに、シュルレアリスムにおけるオートマティスム(自動筆記)の先駆けと言えるかもしれません。

ユダヤ人であったメスキータは、1944年に強制収容所に送られ、そこで家族もろとも殺されました。アトリエに残された作品は、エッシャーや友人たちが持ち帰って命懸けで保管し、戦後すぐに展覧会を開催します。メスキータの名前が忘却されずに残ったのは、エッシャーらの尽力によるところが少なくありません。近年のヨーロッパでは、カタログ・レゾネ(全作品目録)が発行され、相次いで展覧会が開かれるなど、メスキータの作品の包括的な紹介と評価の気運が高まっています。折しも昨2018年はメスキータの生誕150年にあたり、今年2019年は没後75年を迎えます。本展は、これを機に、知られざる画家メスキータの画業を、版画約180点、その他(油彩、水彩など)約60点、総数約240点の作品を5つの章分けで、本格的に紹介する日本での初回顧展です。”

主催者あいさつや展覧会ポスターの惹句にあるようなエッシャーが命懸けで守ったとか、強制収容所で亡くなったとかいった物語に引っ張られてイメージを縛られてしまいそうになりますが、そんなことなくても、それなりに興味ある作家、それに比較的語り易い作家ではないかと思います。つまり、立ち位置としては、凡庸ではないが、独創的とまではいかない、センスのいいヒネリで他の作家との差異をつくって差別化するというタイプではないかと思います。

展示はメスキータの年代順ではなく、テーマ別にまとめられていました。では、作品を見ていきたいと思います。

1.メスキータ紹介/Introduction

最初のコーナーは自画像を中心とした作品が並びます。

最初のコーナーは自画像を中心とした作品が並びます。

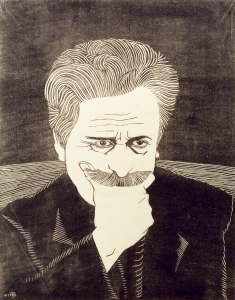

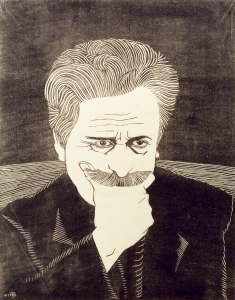

「鬚に手をやる自画像」という1917年の木版画です。この作品で、最初にこの人の特徴と思った視点で、このあと、ずっと作品をみていくことになりました。画面の真ん中に自画像があって、背景が真っ暗でなにもない。で画面の下半分はモデルが黒い上着を着ているので、背景の黒と見分けがつかなくなる。それで、黒い上着と真っ暗の背景の間に区分かるために横線が何本も引かれている。想像するにもこの作品は、画面の全体構成をあまり考えていないのではないか。白黒の木版画は白と黒の二項対立のように構成とか期待しますが。これを見ていても、暗闇に人物の顔が浮かび上がるというようなことは感じられません。しかも、背景の黒と人物の着ている上着の境界に何本も線が引かれているのも不可解です。境界線、つまり輪郭線にしては本買うが多過ぎる。しかし、それを背景の中で意味を持たせているようにもみえません。しかし、その意味の分からない線が面白い。描いている線ではなく、木版画の版木を彫って、刷って現われた線が、躍動感があるというか、存在感があって、それが横に何本も並ぶように横線として引かれて、その反復が面白い。他の場所でも、黒い上着の襟や袖にところを、一本の縦の輪郭線で済ませれば良い ところを、横線を何本も重ねて、縦線のようにしている。だから輪郭ははっきりしなくて、皺が寄っているようにも、動いているマンガの動線

ところを、横線を何本も重ねて、縦線のようにしている。だから輪郭ははっきりしなくて、皺が寄っているようにも、動いているマンガの動線 のようにも見える。それは、鼻の下の鬚が扇形に広がっているように太めの線が何本も引かれている様子は、そこだけてミニマルアートのように見えてくる。しかも、それで手を当てている、その手が隠れてしまって、線があたかも優位になるように見えてくるのです。そういう線、というより、線を彫っている手の運動性が伝わってくるような面白さがあります。

のようにも見える。それは、鼻の下の鬚が扇形に広がっているように太めの線が何本も引かれている様子は、そこだけてミニマルアートのように見えてくる。しかも、それで手を当てている、その手が隠れてしまって、線があたかも優位になるように見えてくるのです。そういう線、というより、線を彫っている手の運動性が伝わってくるような面白さがあります。

「ヤープ・イェスルン・デ・メスキータの肖像」という1922年の木版画。展覧会チラシにも引用された作品で、これをポスターやネットの画像で見て、展覧会に興味を持った人も少なくないのではないかと思います。モデルは作家の息子さんだというのですが、この作品、なんとなく小説家のフランツ・カフカの肖像に似ている気がします。少なくとも、同じような雰囲気をつよく感じさせます。この雰囲気は、はっきり言って暗さは、白黒の画 面で黒の部分が多いということもあって、メスキータの作品に共通する底流のようにあると思います。それも、この人の悲劇的な最期という物語のせいもあるのか、カフカの作品に共通してあるような、理不尽に閉じ込められて、人があがいても、そこから出られないといった物語のような絶望的な暗さのような雰囲気です。この作品では、目が飛び出るように凝視している異様さ。ちょっと気味悪さのような暗さがあります。見ているうちに、それが癖のようになってしまう。好き嫌いが分かれる作家だと思います。

面で黒の部分が多いということもあって、メスキータの作品に共通する底流のようにあると思います。それも、この人の悲劇的な最期という物語のせいもあるのか、カフカの作品に共通してあるような、理不尽に閉じ込められて、人があがいても、そこから出られないといった物語のような絶望的な暗さのような雰囲気です。この作品では、目が飛び出るように凝視している異様さ。ちょっと気味悪さのような暗さがあります。見ているうちに、それが癖のようになってしまう。好き嫌いが分かれる作家だと思います。

「サボテンと自画像」という1929年ごろの木版画です。これは上から吊り下げられたサボテンから放射されたような、人物の背景となって三角形の部分に何重にも引かれている横線と、その横線に縦の模様がはいっているようなのが、不規則にならんでいるのが、小さな変化となって、音楽のように感じられるところが、画面に動きを作り出しています。その反復に連動するように、人物の髪が縦線の反復だし、顔の皺が小さな線の反復、また、サボテンの茎に横断する小さな線が重ねられている。それらの反復、それぞれアバウトに違っていてその不規則さが反響し合うように感じられます。

「ハーレルムの市庁舎」という1911年のエッチング作品。展示作品の中では唯一と言っていい建築を描いた作品です。建物を正面からみて、図面にように描いていますが、窓や庇などの建築のパーツの反復と、エッチングという細い線の反復で全体が作られています。この作品では、幾何学的な対象が、繰り返しの組み合わせで画面をつくるのに好都合で、はまっています。メスキータはエッチングも制作しているようですが、ほとんど、ボカシの技法をつかうことなく、線をはっきりさせて、それを重ねていく描き方をしています。このひとは反復が好きなのだと思わせられるところです。しかし、木版画のときのような不規則さが、まるで機会でない生身の身体性が感じられるところがなく、図式的なところが踏み出ていない感じもします。でも、何か少しノスタルジックなイラスト風の雰囲気があります。これは、メスキータとは時代も画風も無縁の人ですが、オートー・ネーベルという抽象画家の中世の大聖堂を題材に、その大伽藍が石を積み上げて作られているということを、石の反復として、その反復の部分を取りだして抽象画として描いている作品を想わせるところがあると思います。ネーベルという人は、メスキータとは比較にならない程、偏執的といえるほど執拗に細かな繰り返しを描いた人ですが、メスキータは、版画という技法上の制約もありますが、ネーベルのように細かすぎるまではいかないし、作品は、そういう部分だけを抽出しているわけではなく、市庁舎の全体像まで描かれているので、抽象画にはなっていません。しかし、そういう視点でみると、メスキータの作品には抽象画的な性格が多分にあると言えるのではないかと思います。

「ハーレルムの市庁舎」という1911年のエッチング作品。展示作品の中では唯一と言っていい建築を描いた作品です。建物を正面からみて、図面にように描いていますが、窓や庇などの建築のパーツの反復と、エッチングという細い線の反復で全体が作られています。この作品では、幾何学的な対象が、繰り返しの組み合わせで画面をつくるのに好都合で、はまっています。メスキータはエッチングも制作しているようですが、ほとんど、ボカシの技法をつかうことなく、線をはっきりさせて、それを重ねていく描き方をしています。このひとは反復が好きなのだと思わせられるところです。しかし、木版画のときのような不規則さが、まるで機会でない生身の身体性が感じられるところがなく、図式的なところが踏み出ていない感じもします。でも、何か少しノスタルジックなイラスト風の雰囲気があります。これは、メスキータとは時代も画風も無縁の人ですが、オートー・ネーベルという抽象画家の中世の大聖堂を題材に、その大伽藍が石を積み上げて作られているということを、石の反復として、その反復の部分を取りだして抽象画として描いている作品を想わせるところがあると思います。ネーベルという人は、メスキータとは比較にならない程、偏執的といえるほど執拗に細かな繰り返しを描いた人ですが、メスキータは、版画という技法上の制約もありますが、ネーベルのように細かすぎるまではいかないし、作品は、そういう部分だけを抽出しているわけではなく、市庁舎の全体像まで描かれているので、抽象画にはなっていません。しかし、そういう視点でみると、メスキータの作品には抽象画的な性格が多分にあると言えるのではないかと思います。

2.人々/Human

Figures

ここでは人物を描いた作品が集められていました。さきほど、メスキータの作品はカフカの小説に似た雰囲気があると述べましたが、まさにカフカの小説にピッタリの画家というと、私としてはムンクの名を最初にあげたくなります。ということで、ムンクを想わせる作品が「エクスタシー」という1922年の木版画。同じ版木で違った刷り方をしてヴァリエイションを作り出しているのはムンクもよくやっていた手法です。この画面はスッキリと単純化されて図面のようになっていますが、裸婦の外形をなぞるような形が波紋のように何重にも重なっているのは、ムンクの「マドンナ」を想わせるところがあります。表情もなんとなく似ているし、全体に黒が地になっているとろなんか、よく似ていると思います。メスキータという人は、おそらく強い個性とかオリジナリティをあった人ではなく(だから教師として、エッシャーをはじめとした優れた学生を輩出させることができたのだと思う)、同時代の作家や影響を受けた作家の影が、直接的に見えしまうところがあります。「ユリ」という1917年頃の木版画は、やはりムンクの「病気の少女」や「目の中の目」のような画面構成になっていて、その関係が図式的に見えてくるように思えてしまいます。しかし、「エクスタシー」がムンクの「マドンナ」と決定的に違うのは、例えば、裸婦の両脇にシンメトリーに配置されたヴェールを被った人物の身体を蔽っている

ここでは人物を描いた作品が集められていました。さきほど、メスキータの作品はカフカの小説に似た雰囲気があると述べましたが、まさにカフカの小説にピッタリの画家というと、私としてはムンクの名を最初にあげたくなります。ということで、ムンクを想わせる作品が「エクスタシー」という1922年の木版画。同じ版木で違った刷り方をしてヴァリエイションを作り出しているのはムンクもよくやっていた手法です。この画面はスッキリと単純化されて図面のようになっていますが、裸婦の外形をなぞるような形が波紋のように何重にも重なっているのは、ムンクの「マドンナ」を想わせるところがあります。表情もなんとなく似ているし、全体に黒が地になっているとろなんか、よく似ていると思います。メスキータという人は、おそらく強い個性とかオリジナリティをあった人ではなく(だから教師として、エッシャーをはじめとした優れた学生を輩出させることができたのだと思う)、同時代の作家や影響を受けた作家の影が、直接的に見えしまうところがあります。「ユリ」という1917年頃の木版画は、やはりムンクの「病気の少女」や「目の中の目」のような画面構成になっていて、その関係が図式的に見えてくるように思えてしまいます。しかし、「エクスタシー」がムンクの「マドンナ」と決定的に違うのは、例えば、裸婦の両脇にシンメトリーに配置されたヴェールを被った人物の身体を蔽っている ヴェールが縦線と点を反復するように並べているだけで表現しているところです。この作品は、構図こそムンクを想わせますが、画面の白いところは、両脇の人物の顔と中央の裸婦だけで、それらは平面的な図案のようになっていて、かたちをなぞっているだけのようなんですが、それ以外の部分は、木版画の版木を刃で彫ることによる、筆やペンで描くのとは違う肉体的な線で、一本一本に個性があるのを作品のために抑えて繰り返そうしているのだけど、その個性が抑えられなくて表われてしまう。それが、反復に生き生きとした躍動感を生み出していて、その反復がさても面白いものになっています。

ヴェールが縦線と点を反復するように並べているだけで表現しているところです。この作品は、構図こそムンクを想わせますが、画面の白いところは、両脇の人物の顔と中央の裸婦だけで、それらは平面的な図案のようになっていて、かたちをなぞっているだけのようなんですが、それ以外の部分は、木版画の版木を刃で彫ることによる、筆やペンで描くのとは違う肉体的な線で、一本一本に個性があるのを作品のために抑えて繰り返そうしているのだけど、その個性が抑えられなくて表われてしまう。それが、反復に生き生きとした躍動感を生み出していて、その反復がさても面白いものになっています。

「女のトルソー(“ヘッティ”)」という1920年の木版画は、シンメトリーな構図で背景は椅子の背もたれでしょうか、アールヌーボー風の曲線的な縁どりに、縦線が繰り返されて、装飾的にみえてきます。これは、すこし、アルフォンス・ミシャの装飾的なポスターを思い起こさせるといったら見当はずれでしょうか。たしかに、ミシャの細かく描き込まれた繊細さはなく、木彫の太めの 線でシンプルではありますが、部分の差異に、装飾にこだわることで画面全体ができている画面構成には共通点があると思います。いってみれば、それだけでミシャのように女性を美しく表現しようとか、美を表現しようとか、そういう意図は感じられなくて、これは、前に見た「エクスタシー」もそうですが、図案化した女性ヌードについて、この人は思いいれがないと言うか、美しく描こうとか、性的な含みもなく、リアルにその人物を描こうといった対象への思い入れのようなものがなくて。突き放した感じといいますか、ヌードを図案化したように描いても、身体のたるみのようなところは、普通は隠すと思うのですが、そういうところも平気で描いている。だから、図案のようにパターン化して、背景に装飾のように加えても、全体に装飾的な美しさとかきらびやかさは生まれない。メスキータ自身にそういう効果を見る者に与えようという意図はないかもしれませんが。

線でシンプルではありますが、部分の差異に、装飾にこだわることで画面全体ができている画面構成には共通点があると思います。いってみれば、それだけでミシャのように女性を美しく表現しようとか、美を表現しようとか、そういう意図は感じられなくて、これは、前に見た「エクスタシー」もそうですが、図案化した女性ヌードについて、この人は思いいれがないと言うか、美しく描こうとか、性的な含みもなく、リアルにその人物を描こうといった対象への思い入れのようなものがなくて。突き放した感じといいますか、ヌードを図案化したように描いても、身体のたるみのようなところは、普通は隠すと思うのですが、そういうところも平気で描いている。だから、図案のようにパターン化して、背景に装飾のように加えても、全体に装飾的な美しさとかきらびやかさは生まれない。メスキータ自身にそういう効果を見る者に与えようという意図はないかもしれませんが。

「喜び(裸婦)」と「悲しみ(裸婦)」とふたつ並んで展示されていた、両方とも1914年の木版画作品。女性ヌードの身体の表現が横線だけでなされています。凹凸を表すのに前方に出て明るいところは太い線、奥の暗い方は細い線って感じで表現している。これがメスキータの大きな特徴だと思います。しかし、これが身体全体に施され、ヌードが横線だけでできている。これを見ていると、感覚的に気持ち悪く思うところがあります。これは、メスキータの作品全体に言えることで、前にも触れましたが、カフカに共通するような暗いとか不気味さといったもので、これは時代状況とか思想しか理念といったところにあるのではなくて、こういう描き方をしてしまうという身体的、もっというと生理的なレベルで感じられることです。そして、この展覧会の惹句で使われているエッシャー(メスキータの教え子ということなのでしょうが、こっちの方が遥かに著名です)の作品には、このような気持ち悪さは露ほども感じられません。これは、同年制作の「裸婦」という木版画で、その横線の配置が、まるで全身骨格の配置に符合するかのように見えて、裸婦像なのに骨格標本のように見えてしまうという作品に至って、その気持ち悪さと荒唐無稽さに唖然としました。意味を深読みしたくなってしまうのですが(例えば“メメントモリ”とか)、メスキータ本人は、おそらく、ただ描いている、というよりも、版木を彫っているだけなんでしょうけれど。そこで、私は、妄想するんですが、この人は、作品全体の構想をデザインすること以上に、版木に横線を一本また一本と彫り刻んでいく作業そのものに喜びを感じるような人ではなかったのかと思うんです。この作品では、身体にうまれる光と影を横線で表わすので、一本一本の横線の太さを微妙に変えて、しかも身体の凹凸を考慮して、横線が上下に並べて引か

「喜び(裸婦)」と「悲しみ(裸婦)」とふたつ並んで展示されていた、両方とも1914年の木版画作品。女性ヌードの身体の表現が横線だけでなされています。凹凸を表すのに前方に出て明るいところは太い線、奥の暗い方は細い線って感じで表現している。これがメスキータの大きな特徴だと思います。しかし、これが身体全体に施され、ヌードが横線だけでできている。これを見ていると、感覚的に気持ち悪く思うところがあります。これは、メスキータの作品全体に言えることで、前にも触れましたが、カフカに共通するような暗いとか不気味さといったもので、これは時代状況とか思想しか理念といったところにあるのではなくて、こういう描き方をしてしまうという身体的、もっというと生理的なレベルで感じられることです。そして、この展覧会の惹句で使われているエッシャー(メスキータの教え子ということなのでしょうが、こっちの方が遥かに著名です)の作品には、このような気持ち悪さは露ほども感じられません。これは、同年制作の「裸婦」という木版画で、その横線の配置が、まるで全身骨格の配置に符合するかのように見えて、裸婦像なのに骨格標本のように見えてしまうという作品に至って、その気持ち悪さと荒唐無稽さに唖然としました。意味を深読みしたくなってしまうのですが(例えば“メメントモリ”とか)、メスキータ本人は、おそらく、ただ描いている、というよりも、版木を彫っているだけなんでしょうけれど。そこで、私は、妄想するんですが、この人は、作品全体の構想をデザインすること以上に、版木に横線を一本また一本と彫り刻んでいく作業そのものに喜びを感じるような人ではなかったのかと思うんです。この作品では、身体にうまれる光と影を横線で表わすので、一本一本の横線の太さを微妙に変えて、しかも身体の凹凸を考慮して、横線が上下に並べて引か れている線とは必ずしも同じ方向にはならず、ちょっとずれたりする。そういうことに注意しながら慎重に彫刻刃で木版を削っていく。その作業で、腕や指を動かすという身体の反復動作が楽しかった、そんな感じがします。だから、制作しているうちにやりすぎてしまう。それが見る者には、過剰で気味悪く見えてしまう。だから、メスキータ本人には気味悪くしようという意図は、さらさらない。それが、あえて気味が悪いというのを自分の作品特徴にしようと意図的にやったムンクとは、資質が違うように感じます。

れている線とは必ずしも同じ方向にはならず、ちょっとずれたりする。そういうことに注意しながら慎重に彫刻刃で木版を削っていく。その作業で、腕や指を動かすという身体の反復動作が楽しかった、そんな感じがします。だから、制作しているうちにやりすぎてしまう。それが見る者には、過剰で気味悪く見えてしまう。だから、メスキータ本人には気味悪くしようという意図は、さらさらない。それが、あえて気味が悪いというのを自分の作品特徴にしようと意図的にやったムンクとは、資質が違うように感じます。

「少年(ヤンチェ・スケルペンゼール)」という1927年の木版画作品も、輪郭線がほとんどなくて、横線を並べて引いて、その変化で立体的な少年の顔を表現していますが、そのスケッチや下絵が並んで展示されていましたが、スケッチは鉛筆で輪郭線もあって、鉛筆の線をぼかしたりして普通にスケッチを描いているのが、かえって線が少なくて簡素と言っていいのに、それが木版画の作品になると、輪郭線は消えて、横線で顔が占領されてしまう。制作しているうちに、だんだんとエスカレートしていってしまうのではないかと想像してしまうのです。その結果が、ここにあるように作品で、そこにメスキータという人の特徴があると思います。人物画は、人物のかたちということが制約になっていますが、これが植物や動物を題材にした作品になると、そういう人物画の制約から解放されて、全体のプロポーションをそれに合わせて変えていった作品が見られます。少し、先走りしてしまいました。

人物画には制約があると申しましたが、 「帽子の女」という木版画では、そういう制約を乗り越えて、人物画ではあるものの、デザイン化をエスカレートさせて抽象画のようになってしまっています。輪郭を使わす線の陰影だけで表現ししてしまいました。行くところまで、行っちゃったと言える作品です。これはすごいとしか言いようがありません。かっこいい。ちょっとミシンで縫った刺繍のように見えなくもありませんが。

人物画には制約があると申しましたが、 「帽子の女」という木版画では、そういう制約を乗り越えて、人物画ではあるものの、デザイン化をエスカレートさせて抽象画のようになってしまっています。輪郭を使わす線の陰影だけで表現ししてしまいました。行くところまで、行っちゃったと言える作品です。これはすごいとしか言いようがありません。かっこいい。ちょっとミシンで縫った刺繍のように見えなくもありませんが。

3.自然/Animals and

Plants

ここから、フロアが変わって2階におりて、動物や植物を題材にした作品が並びます。

展示室に入ってすぐのところで「鹿」という木版画作品が三つのバーションで並んで展示されていました。メインであるはずの鹿の姿はシルエットにしてしまって、背景を彫って描いています。地と図が反転しているわけですが、どういうわけか角はシルエットになっていなくて現実にはありえないような三角形となっています。そういえば、鹿のシルエットも直線的で幾何学の図形のようです。それは、おそらく、背景が横線の直線によって描かれていることから、画面が作られているからではないかと思います。このコーナーでは、人物と違って動物や植物がデザインのように変形され、幾何学的な図案のように、直線に還元されていきます。中には、その直線そのものが解体されてしまうような作品も出てきます。それらは、しかし、図案化とか抽象化という意図というよりも、メスキータの身体の動きというのか、ひたすら版木に彫刻等を繰り返して刻むという動きからでてきた結果というものではないかと思います。その傾向は、植物を題材にした作品の方に、より顕著に表われているように思います。だから、そっちの方が面白い。

展示室に入ってすぐのところで「鹿」という木版画作品が三つのバーションで並んで展示されていました。メインであるはずの鹿の姿はシルエットにしてしまって、背景を彫って描いています。地と図が反転しているわけですが、どういうわけか角はシルエットになっていなくて現実にはありえないような三角形となっています。そういえば、鹿のシルエットも直線的で幾何学の図形のようです。それは、おそらく、背景が横線の直線によって描かれていることから、画面が作られているからではないかと思います。このコーナーでは、人物と違って動物や植物がデザインのように変形され、幾何学的な図案のように、直線に還元されていきます。中には、その直線そのものが解体されてしまうような作品も出てきます。それらは、しかし、図案化とか抽象化という意図というよりも、メスキータの身体の動きというのか、ひたすら版木に彫刻等を繰り返して刻むという動きからでてきた結果というものではないかと思います。その傾向は、植物を題材にした作品の方に、より顕著に表われているように思います。だから、そっちの方が面白い。

「サボテン」いう1928年の木版画作品。とても小さな作品で、目立たないのですが。サボテンの棘を図案化したような図形を反復するように配置して、それだけでサボテンの表現をつくっています。結果として、とても洗練されたデザインのようになっています。これは、メスキータのオリジナルでしょう。見ているわたしも、上のフロアで人物を題材にした作品の気持ち悪さに慣れてきたせいもありますが、それゆえに、この作品のセンスの良さがよく分かるようになったのかもしれません。それほど、この作品には、語る言葉も出てこない。感覚的にカッコいいんです。エッシャーの作品には、こういうのありません。

「サボテン」いう1928年の木版画作品。とても小さな作品で、目立たないのですが。サボテンの棘を図案化したような図形を反復するように配置して、それだけでサボテンの表現をつくっています。結果として、とても洗練されたデザインのようになっています。これは、メスキータのオリジナルでしょう。見ているわたしも、上のフロアで人物を題材にした作品の気持ち悪さに慣れてきたせいもありますが、それゆえに、この作品のセンスの良さがよく分かるようになったのかもしれません。それほど、この作品には、語る言葉も出てこない。感覚的にカッコいいんです。エッシャーの作品には、こういうのありません。

「アヤメ」という1920年の木版画作品。これも、「鹿」とおなじように異なるヴァリエイションが並べて展示されていました。この花のデザインといえか描き方は気味悪い化物のように見えてしまいます。本質的に、この人の描くものって不気味で気持ち悪くなってしまうのでしょうか。花びらがすべて棘のように見えて、柔らかさとか、滑らかさという感じが全くなくなっている。このかたちだけを取り出せば、ホラー映画に出てくるグロテスクな怪物か化物に見えてきます。花には見えない。そして、この背景が謎です。何を描いているのか分からない。意味不明なのです。おそらく、アヤメというタイトルから、この植物は水辺に生えるので水面にアヤメの茎が映って、それが波が生じて、その映った姿が波で変形している様子なのかもしれないと推測します。しかし、それは尤もらしい理屈で、画面だけをみていると水面に映るアヤメの真っ直ぐな茎を、横線で区切って、区切られて短くなった縦線と横線の交錯の反復で画面を作りたかったのではないか。そっちの方が実はメスキータの主意ではないかと思えてきます。中央のメインのアヤメの茎も真っ直ぐ縦に立っているのではなく、葉が折り重なるようになっていて、その葉の描き方も何本もの直線を重ねるようにしてギザキザな葉を形作るようにしています。つまり、葉を直線の反復で、茎を葉の反復という二重の反復で形成させている。ここに、一本の真っ直ぐ伸びる直線を拒絶するように、分割された短いブロックを積みあげるようになっています。そのメインの茎と背景の水面に映る何本もの茎とは線の太さや鋭さが違っていて、それは木版画ならではの鋭さのヴァリエイションなんでしょうが、それが何本も並んだ様子は、石積みのゴシックの大聖堂のような超絶的なイメージです。

「アヤメ」という1920年の木版画作品。これも、「鹿」とおなじように異なるヴァリエイションが並べて展示されていました。この花のデザインといえか描き方は気味悪い化物のように見えてしまいます。本質的に、この人の描くものって不気味で気持ち悪くなってしまうのでしょうか。花びらがすべて棘のように見えて、柔らかさとか、滑らかさという感じが全くなくなっている。このかたちだけを取り出せば、ホラー映画に出てくるグロテスクな怪物か化物に見えてきます。花には見えない。そして、この背景が謎です。何を描いているのか分からない。意味不明なのです。おそらく、アヤメというタイトルから、この植物は水辺に生えるので水面にアヤメの茎が映って、それが波が生じて、その映った姿が波で変形している様子なのかもしれないと推測します。しかし、それは尤もらしい理屈で、画面だけをみていると水面に映るアヤメの真っ直ぐな茎を、横線で区切って、区切られて短くなった縦線と横線の交錯の反復で画面を作りたかったのではないか。そっちの方が実はメスキータの主意ではないかと思えてきます。中央のメインのアヤメの茎も真っ直ぐ縦に立っているのではなく、葉が折り重なるようになっていて、その葉の描き方も何本もの直線を重ねるようにしてギザキザな葉を形作るようにしています。つまり、葉を直線の反復で、茎を葉の反復という二重の反復で形成させている。ここに、一本の真っ直ぐ伸びる直線を拒絶するように、分割された短いブロックを積みあげるようになっています。そのメインの茎と背景の水面に映る何本もの茎とは線の太さや鋭さが違っていて、それは木版画ならではの鋭さのヴァリエイションなんでしょうが、それが何本も並んだ様子は、石積みのゴシックの大聖堂のような超絶的なイメージです。

「パイナップル」という1928年の木版画です。こちらはパイナップルの実の全体をシルエットのようにして表面の皮の、粒々のような凹凸を、ハッチングしたような扇形の図形の反復で表わしています。それがぴったりとハマって、といもシャープでセンスのいいデザインのようになっています。このようなシャープ な感じというのは、エッシャーにも通じるものがあると思います。しかし、エッシャーのような知的なパズルのような遊戯性は、あまり感じられません。それよりも、パイナップルの実という全体の枠をはめられた中で、その中で、扇形の図形を反復させることに熱中しているメスキータの姿を想像してしまうのです。ただ、この人は機械的に反復するだけに終わらず、それを結果として図案化されたデザインに結晶させている。そこまで気を配っているとこめに、この人のセンスがあると思います。しかし、そのセンスは最初から構想して、それに従って反復をするのではなくて、反復が行われるのを何らかの形にでっち上げていく感じのように思います。それは、この後のコーナーの空想という、制約のないところで自由に想像力を働かせたといううたい文句の作品が、下手なマンガのように月並みで、つまらないことからも分かります。この人の想像力のセンスというのは、既存のものやデザインに少し手を加えて違った感じにしてせるような小手先のうまさのようなところがあって、ゼロから作り出すような独創的なものではないと思います。おそらく、この作品を制作したころには、自身の想像力の限界を分かっていて、こういう差異をうまくつくりだせたような気がします。

な感じというのは、エッシャーにも通じるものがあると思います。しかし、エッシャーのような知的なパズルのような遊戯性は、あまり感じられません。それよりも、パイナップルの実という全体の枠をはめられた中で、その中で、扇形の図形を反復させることに熱中しているメスキータの姿を想像してしまうのです。ただ、この人は機械的に反復するだけに終わらず、それを結果として図案化されたデザインに結晶させている。そこまで気を配っているとこめに、この人のセンスがあると思います。しかし、そのセンスは最初から構想して、それに従って反復をするのではなくて、反復が行われるのを何らかの形にでっち上げていく感じのように思います。それは、この後のコーナーの空想という、制約のないところで自由に想像力を働かせたといううたい文句の作品が、下手なマンガのように月並みで、つまらないことからも分かります。この人の想像力のセンスというのは、既存のものやデザインに少し手を加えて違った感じにしてせるような小手先のうまさのようなところがあって、ゼロから作り出すような独創的なものではないと思います。おそらく、この作品を制作したころには、自身の想像力の限界を分かっていて、こういう差異をうまくつくりだせたような気がします。

このような図案化、デザイン化は動物を題材とした作品の中でも、鳥を題材にした作品に、その傾向が顕著で、たとえば「コンゴウインコ」という1926年の木版画作品は、普通なら横からの角度で大きくて特徴的なくちばしを際立たせるような構図にするところを、あえて真正面からの構図にして、くちばしが目立たないようにする。また、極彩色の羽の美しさについても、全身を黒いシルエットにしてしまって、これも隠すようなことにしてしまう。しかし、真正面のシンメトリーな構図は、中世のイコンを思わせ、こちらを向いているふたつの目が親しみを感じさせ、しかも、羽根の揃ったところを短い縦線を水平に並べて表わす画像はシンプルでシャープな印象を強くします。最初、この作品を見た時に、私はインコではなく、宇宙服を着た宇宙人の姿かと思ってしまいました。そういうモダンな印象に仕上がっています。

このような図案化、デザイン化は動物を題材とした作品の中でも、鳥を題材にした作品に、その傾向が顕著で、たとえば「コンゴウインコ」という1926年の木版画作品は、普通なら横からの角度で大きくて特徴的なくちばしを際立たせるような構図にするところを、あえて真正面からの構図にして、くちばしが目立たないようにする。また、極彩色の羽の美しさについても、全身を黒いシルエットにしてしまって、これも隠すようなことにしてしまう。しかし、真正面のシンメトリーな構図は、中世のイコンを思わせ、こちらを向いているふたつの目が親しみを感じさせ、しかも、羽根の揃ったところを短い縦線を水平に並べて表わす画像はシンプルでシャープな印象を強くします。最初、この作品を見た時に、私はインコではなく、宇宙服を着た宇宙人の姿かと思ってしまいました。そういうモダンな印象に仕上がっています。

真正面の鳥の姿ならば「ワシミミズク」という1915年の木版画です。展覧会のポスターでも使われているので代表的な作品なのでしょう。「コンゴウインコ」ほどのシンプルゆえのシャープさはありませんが、こちらは羽根のひとつひとつを無数の縦線をひとつひとつ引いて表現しています。しかも、その縦の線の主張が抑えられるように、彫りを浅くして、鋭く細い線で、うまく、まとめられています。それゆえに、「アヤメ」や人物画で感じられた部分の過剰で気味が悪くなることはなくなって、とても見易くなっています。とくに、その羽根を描いた結果も用のようになった、そのデザインはセンスがいいと思います。しかし、私の好みからいえば、そういう不気味さがメスキータの面白さだと思うので、こういう作品は万人受けするものだろうが、ちょっと薄味に感じがします。

「エンゼルフィッシュ」という1914年の木版画では、「ワシミミズク」のようなセンスのいい模様になっていなくて、魚の胴体の碁盤目模様は、胴体の立体を無視するように、直線の並びの方が優先されていて、主張が強くなっています。また、長いひれの部分は縦線の並びも抑えきれていないので主張が強くなっていて、暗い水面に網目が強調されて浮き上がっているような感じで、魚を題材としているというより、網目が抽象画のように見えてくるところがあります。その反面として背景の黒の水中が虚無空間にように見えてくる。ちょっとした不気味な感じがスパイスのようになっていて、メスキータの特徴がよく分かる作品だと思います。おそらく、「ワシミミズク」のような作品を親しみ易いと感じてしまうのは、エッシャーに通じるところがあるからだと、私などはエッシャーの作品は目にすることがあるので、それに近い作品であるとも、近づきやすくなるところがあると思います。逆に、この作品のように、エッシャーにはない破天荒さが、この人の特徴だとおもうので、メスキータの臭さのようなものが、強い気がします。

「エンゼルフィッシュ」という1914年の木版画では、「ワシミミズク」のようなセンスのいい模様になっていなくて、魚の胴体の碁盤目模様は、胴体の立体を無視するように、直線の並びの方が優先されていて、主張が強くなっています。また、長いひれの部分は縦線の並びも抑えきれていないので主張が強くなっていて、暗い水面に網目が強調されて浮き上がっているような感じで、魚を題材としているというより、網目が抽象画のように見えてくるところがあります。その反面として背景の黒の水中が虚無空間にように見えてくる。ちょっとした不気味な感じがスパイスのようになっていて、メスキータの特徴がよく分かる作品だと思います。おそらく、「ワシミミズク」のような作品を親しみ易いと感じてしまうのは、エッシャーに通じるところがあるからだと、私などはエッシャーの作品は目にすることがあるので、それに近い作品であるとも、近づきやすくなるところがあると思います。逆に、この作品のように、エッシャーにはない破天荒さが、この人の特徴だとおもうので、メスキータの臭さのようなものが、強い気がします。

この後の展示コーナーは、「空想/fantasy」というシュルレアリスムの自動筆記のような要領で描いたという、これまでのような人物や動植物を題材にして描いたものではなく、自由に描いたという作品ということでしたが、これまでの作品に比べると面白くなかったので、展示室のフロアの真ん中に展示されていた雑誌の表紙絵も同様につまらなかったので、言うことはありません。

この後の展示コーナーは、「空想/fantasy」というシュルレアリスムの自動筆記のような要領で描いたという、これまでのような人物や動植物を題材にして描いたものではなく、自由に描いたという作品ということでしたが、これまでの作品に比べると面白くなかったので、展示室のフロアの真ん中に展示されていた雑誌の表紙絵も同様につまらなかったので、言うことはありません。

あと、展覧会図録は買おうと迷ったのですが、バッグに入りにくいし、持ち帰って本箱のサイズに合いそうもなく、やたら重そうなので、やめました。凝った装丁もいいのですが、それなら同じ内容で使い勝手のいい版も同時に作ってほしいと思います。

のようにも見える。それは、鼻の下の鬚が扇形に広がっているように太めの線が何本も引かれている様子は、そこだけてミニマルアートのように見えてくる。しかも、それで手を当てている、その手が隠れてしまって、線があたかも優位になるように見えてくるのです。そういう線、というより、線を彫っている手の運動性が伝わってくるような面白さがあります。

のようにも見える。それは、鼻の下の鬚が扇形に広がっているように太めの線が何本も引かれている様子は、そこだけてミニマルアートのように見えてくる。しかも、それで手を当てている、その手が隠れてしまって、線があたかも優位になるように見えてくるのです。そういう線、というより、線を彫っている手の運動性が伝わってくるような面白さがあります。

ここでは人物を描いた作品が集められていました。さきほど、メスキータの作品はカフカの小説に似た雰囲気があると述べましたが、まさにカフカの小説にピッタリの画家というと、私としてはムンクの名を最初にあげたくなります。ということで、ムンクを想わせる作品が

ここでは人物を描いた作品が集められていました。さきほど、メスキータの作品はカフカの小説に似た雰囲気があると述べましたが、まさにカフカの小説にピッタリの画家というと、私としてはムンクの名を最初にあげたくなります。ということで、ムンクを想わせる作品が