|

2013年4月28日 練馬区立美術館

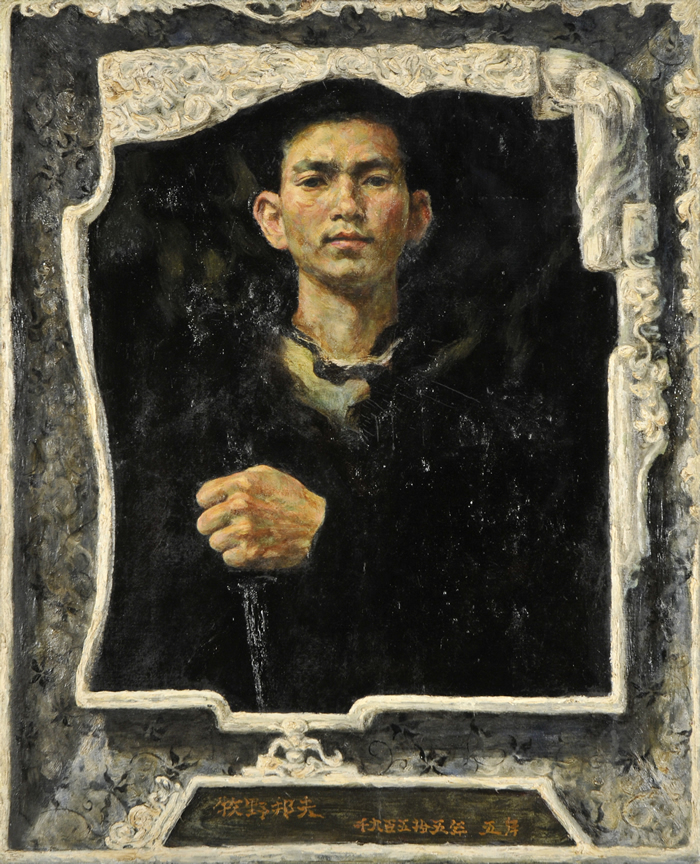

牧野邦夫という画家の名前は、私には初めて聞く名前だった(とは言っても、私は日本の画家は歴史上のピッグネーム以外の名前は殆ど知らず、疎いので、名前を知らない画家が多いのですが)ので、展覧会チラシにある紹介文を転載します。 “牧野邦夫(1925〜86)は、大正末に東京に生まれ、1948年に東京美術学校油画科を卒業しますが、戦後の激動期に次々と起こった美術界の新たな潮流に流されることなく、まして団体に属して名利を求めることなどからは遠く身を置いて、ひたすらに自己の信ずる絵画世界を追求し続けた画家です。高度な油彩の技術で、胸中に湧き起る先鋭で濃密なイメージを描き続けた牧野の生涯は、描くという行為の根底に時代を超えて横たわる写実の問題と格闘する日々でした。レンブラントへの憧れを生涯持ち続けた牧野の視野には、一方で伊藤若冲や葛飾北斎、河鍋暁斎といった画人たちの系譜に連なるような、描くことへの強い執着が感じられます。また、北方ルネサンス的なリアリズムと日本の土俗性との葛藤という点では、岸田劉生の後継とも見られるでしょう。生前に数年間隔で個展を開くだけだった牧野の知名度は決して高いものではありませんでしたが、それは牧野が名声を求めることよりも、自分が納得できる作品を遺すことに全力を傾注した結果でしょう。” と、紹介文も熱いものになっています。ただ、この文章を読んでいて、なんとなく孤独な天才が名利を求めず、ひたすら芸術に精進していた、いわゆる孤高の天才という「ものがたり」にぴったりと当てはまるものになっているということが、気になりました。以前は、日本人が好きな画家という必ず上位にランクされる、ゴッホがそういう「ものがたり」の典型として、作品よりも「ものがたり」を有難がって、作品に過剰に思い込みをいれて精神性とか高い境地とか訳のわからない形容で持ち上げるような随筆が乱発されていたことがありました。私も、どちらかと言えば。文字を読むことが好きなタイプの人間で「ものがたり」に過剰に反応するところがあって、絵画を見る時には「ものがたり」という雑音を払いのけることが出来ないタイプの人間です。だから、ここの紹介文から、上述のような「ものがたり」を抽出して、作品をその「ものがたり」を補完する手段のように見てしまいがちなところがあります。殊に、牧野邦夫の場合は、そういう私の志向性にハマりやすいことが直観できました。 しかし、そのように見てしまうと、掌で掬った水が、指の間からみるみる零れ落ちてしまうように、(掌の残された少しだけの水が精髄であるという見方もありますが)多くの魅力的なところが見えなくなってしまう。とくに、この画家の変なところが、孤高の画家という「ものがたり」のイメージと合わないで、切り捨てられてしまうだろうから、それだけは避けたいと、「ものがたり」の陥穽に陥らないように注意しながら感想を書いて行きたいと思います。 これから、具体的な作品に触れていく前に、今言った、この画家の変なところについて、少しだけ触れてみたいと思います。具体的なことは後で触れますが、この画家の作品を見ていると、私の普通の常識的な感覚、あるいは様々な美術作品を眺めてきた美術史に対する常識では、変だ、可笑しいという点が、多分画家は生真面目に正面から取り上げていることがあります。例えば、女性のヌードの描き方とか題材とか。それは、時代の雰囲気が知らず知らずのうちに牧野の画業に反映しているのかもしれないし、牧野という人がちょっとズレたところのある人だったのかもしれないし、原因は分かりませんが、軽薄ともいえる要素が大真面目に作品に反映しています。これは、大衆芸能?商業芸術?では、よく試みられていたことで、例えば、歌謡曲にはアメリカやヨーロッパの流行のポップスの形式やメロディが臆面もなくバクられて、こぶしを回す歌手の唱法が浮きまくっていたり、映画では時代劇の立ち回りのシーンのバックミュージックに三味線でラテンのリズムを演らせたりとか、長唄や常磐津に振りをつけていた日本舞踊がポップス調の歌謡曲を踊り、歌手のバックダンサーに進出するとか、今のカッコいい言葉にすればコラボとでも言うようなことでしょうか。そういうことを、作品に取り入れてしまう軽薄性が、牧野にはあったように思います。だから、彼の作品は美術館に展示してあるから芸術として見られている、というところがあって、実は、もっと下世話な、銭湯の大浴場にある富士山の風景画や映画館や見世物小屋の看板絵、あるいはさいとうたかおや辰巳ヨシヒロたちの劇画、あるいは小松崎茂のようにプラモデルの箱絵などのようなものに近い感覚があると思いました。そして、それこそが牧野という画家の面白さであるように、私には思えます。だから、美術館なんぞよりも、サブカル系のオタクたちにもっと評価されてもいいのでしはないかも思ったりもしています。 最後に、追加としてことわっておいた方がいいでしょう。これまで書いてきたことと矛盾していると思われるかもしれませんが、本音のところで、書かざるを得ない思います。 私が好んで見る絵画は主に近現代の西欧絵画作品で、それらのひとつひとつの作品は完結したひとつの世界のようなものが結実したものとして、それ自体が独立したものとして見る、というもので、私はそういう見方をしています。例えば、画家が実際に経済や社会生活をしている中で描かれたとしても、出来上がった作品は、そうこうことから独立したものとして見られる、という見方です。だから、画家の伝記的なエピソードなどといった「ものがたり」は単なる雑音として、虚心坦懐に出来上がった作品の画面だけを堪能すればいい、という見方です。だから、美術展に出掛けても、最初に掲示してある画家の解説や紹介文に人が群がっているのを素通りしてまず作品を見ていますし、レシーバーによる音声の作品解説は借りたこともありません。ここで展示の感想を書き込むときにカタログやチラシの解説文を引用することがありますが、それは、あくまで言葉に置き換える時の補助手段として利用しているだけです。だから、何某という画家の展覧会といったとき、画家というのは個々の作品のイメージを取りまとめるためのブランド程度にしかとらえておらず、画家の伝記とか人となりとかといったことは作品とは別のことでしかなく、単なるゴシップ的なことでしかないとして興味が湧くというとはありませんでした。ただ、それはある限定した範囲の中でのみ通用することであることくらいのことは、分っているつもりです。だから、ここで美術展の感想を書き込んでいますが、日本画の展覧会のことは全くと言っていいほどありません。そういうものとは異質のものであることが、何となく分っているからです。また、日本国内で洋画の大家と言われる人たちにも、そういうところが(雑音)が多分に感じられて、はっきりいって魅力を感じていない(見に行く気も起らない)のです。 そういう私にとって、今回見た牧野の作品は、雑音が多い作品でした。本来ならば、それで、ここで取り上げる可能性もなく、忘れてしまうべきものだったといってもよかったのです。しかし、牧野の作品に対して、散々なことを言いながら、ここで取り上げているのは、そういう「ものがたり」を語るという、本来の私の志向からすれば避けたいことが、ここでは実は、我知らず楽しんでいるということに気が付いたからでした。それが、いったいどうしてなのか、今の私には分かりません。そこで、これから私自身、それを追求しながら、しばらく「ものがたり」の快感に身を委ねてみたいと思います。 しかし、そのように見てしまうと、掌で掬った水が、指の間からみるみる零れ落ちてしまうように、(掌の残された少しだけの水が精髄であるという見方もありますが)多くの魅力的なところが見えなくなってしまう。とくに、この画家の変なところが、孤高の画家という「ものがたり」のイメージと合わないで、切り捨てられてしまうだろうから、それだけは避けたいと、「ものがたり」の陥穽に陥らないように注意しながら感想を書いて行きたいと思います。 ■自画像

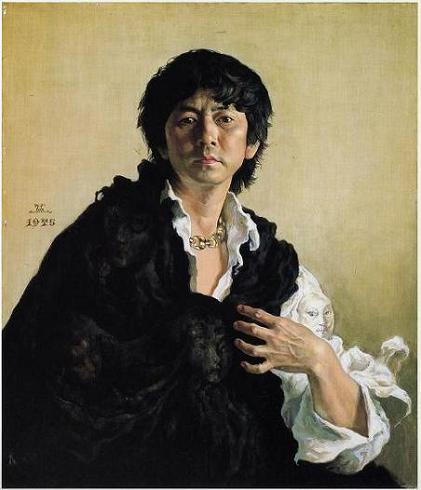

前回、牧野の作品を見ていると「ものがたり」を詮索しも語りたくなるような誘惑に駆られることを述べましたが、この自画像が大量に描かれていることについても、ナルシストだったではないか、とか孤高とか言われているが自分だけ取り残されているような疎外感が実はあって自分を鼓舞するために敢えて自画像を描いたのだ、とか様々な「ものがたり」を捏造することができると思います。前回の私の述べ方もそうだったのですが、そういう「ものがたり」を不用意に捏造してしまう傾向に対して、警戒感をもっていました。しかし、その後、牧野の作品を眺めながら考えているうちに、そういう「ものがたり」がいかにも背後に隠されているように感じられて、観る者が「ものがたり」を作ってしまいたくなるようなことが、実は牧野の特徴であり魅力なのではないか、と思い始めています。前回でも述べましたように、ある程度その誘惑に乗って、今回は、牧野の特徴と思われる大量の自画像について語ってみたいと思います。

レンブラントは50点とも60点いわれる大量の自画像を残し、その中では学者に扮したり、ターバンを巻いたりと扮装をしたものも何点か残しており、そういう点は牧野に通じているとも思われます。しかし、レンブラントは生涯の各年代にわたって描かれていて、それぞれの年齢や境遇を反映した、若者の若々しい姿から晩年の老いた姿まで姿が変遷していますが、牧野の場合は、レンブラントとどうように各年代の時期に描かれていますが、描かれた姿はレンブラントの場合のような変化があまりなく、若者から中年にかけての力強い姿が一様に描かれています。レンブラントの23歳と63歳の自画像(右上図)を見ていただくと、年齢を重ねて若年から老年になったという変化もあり画家本人が大きく変容しているのがハッキリわかります。これに対して、ここに何点か見られる牧野の自画像は描いた時点の画家の年齢はまちまちですが、そこに描かれている画家本人の顔にほとんど変化がありません。ここで見られるのは、二人の画家の本質的な違いと、私には思えるのですが、レンブラントは画家本人が変化しているのに対して、牧野の場合ほとんど変化が見られないのです。これを敷衍して考えてみると、レンブラントは描かれる対象である画家本人の本質が変容していることを捉え、それを画面に描いているといえます。これに対して、牧野の場合は、画家本人の本質が変わっていないのか、あるいはレンブラントのような本質的な変化をリアルに描くことを、実は牧野という画家はしていないのかもしれない、という疑問が生まれてきます。これは、この後、自画像以外の作品を見ていく機会があると思いますが、そこで描かれている人物というのが、意外なほど狭く限定されているのです。そこには牧野の意図的な選別が働いていると思います。それが、自画像でも働いていのではないかと思います。この美術展のサブテーマが“写実の精髄”とされていますが、その写実という対象を写す前に牧野はかなり対象を意図的に選別しているのではないかと、私には強く思えるのです。自画像に限れば、レンブラントのような老年の衰えた姿というのは、牧野は注意深く避けているように、私には見えます。

そういう自身の姿を確認する作業として自画像が描かれていたのだとしたら、画家本人の顔という本質を変えることはできません。その一方で、まるでコスチュームプレイをするように様々な扮装をして、様々な場面を背景にしています。それは、時に非現実の世界だったりします。それは、裏を返せばそういう環境や、身にまとう扮装がどんなに変わっても本質である画家自身は変わらないという牧野の願望の表われ、ということもあるでしょうし、自他にむけてのマニュフェストと考えられるかもしれません。そうであれば、背景や扮装は一種の装飾として、様々な変化があった方が、変わらない本質がそれだけ強調出来ることになります。それなら、装飾は突飛な方がインパクトの強くものとなり、これ比例して、保ち続けている本質がより力強く見栄えがします。それが、どんどんエスカレートして、まるで心理学の病的な兆候例のサンプルのような服に顔をグロテスクに描いてみたりというような妄想のポーズをとらせたというように考えると、「ものがたり」的な筋道が立ってきます。牧野の幻想的風景については、あとでまとめて考えてみたいと思いますが、そういうことを描く動機のひとつとして、このようなことが考えられてもいいのではないかと思います。 そして、自画像について、最後に言えることは、牧野自身、自画像を見る限りでは。けっこうカッコいい人だったように見えます。レンブラントのような醜男にちかい容貌とは違って、美男子とは言えないまでも、それなりの容貌にみえます。牧野本人も、そのことを自覚していたのではないか。下世話なですが、牧野が自画像を数多く描いたのには、その点も原因していたのではないか、とこれまで「ものがたり」的に考えてきた筋道、というか牧野像から、想像できることです。

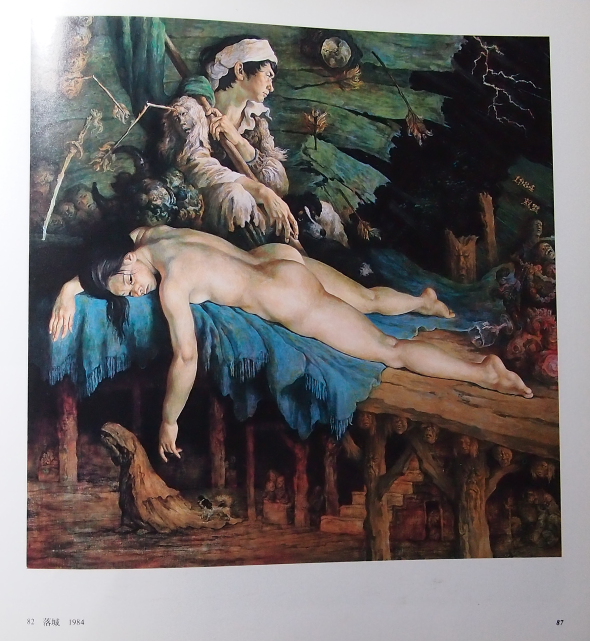

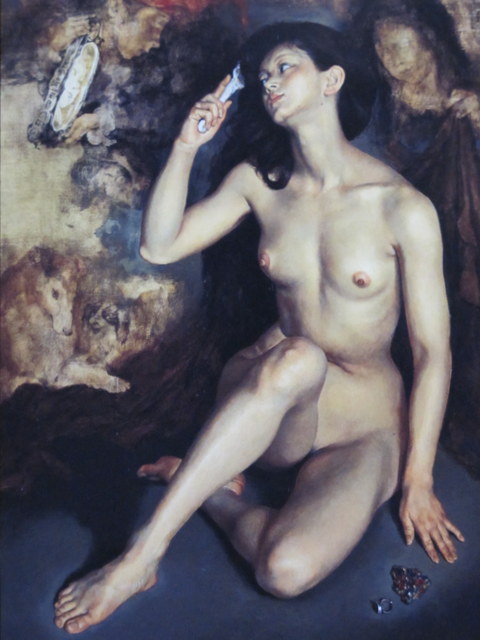

■裸婦像

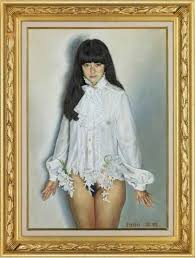

まずは、着衣ではあるのですが『白い壁の前』(右図)という作品です。このポーズ、このシチエィション。正直言って、芸術の格調とかそういうのではなくて、濃厚なエロチシズム、もっと卑近な言葉で言えば、エロ本でよく見る扇情的な写真と何ら変わるところのないものを感じました。この作品を、いわゆるエロ本、しかも一般に販売していない、秘密趣味の多少倒錯的でマニアックな粗悪な地下出版のような猥褻図書の中に入っていても、違和感はないでしょう。白い壁を前に目のはっちりした童顔に近い、それだけ無垢さが強く感じられる少女が、これまた無垢の色である白いブラウスを着て、そのブラウスがロマンチックというのかフリルといういかにも少女趣味の飾りがあるもので、少女はこちらを真っ直ぐにみて、こころもち微笑んでいるように見える。しかし、着衣は上半身だけで、下半身は裸です。そこには意外なほど豊かな臀部の広がりと、何よりも少女には不似合いなほど濃厚な陰毛の茂みが描かれています。それは、背後の白い壁、少女の着ている白いブラウス、そして少女自身の白い肌と対照的に黒々と、それだけ観る者の視線をそこに集めるかのようです。そしてまた、少女の着ている白いブラウスが薄絹でその下の少女の小さな乳首が透けて見えています。その乳首が透けて見えるためなのか、意外なほど濃い色をしていて、それも観る者 私の場合は、現代で、男性週刊紙のヌードグラビアや時にはアダルト雑誌の写真を目にしたり、AVなども容易に見ることできる環境にいて、それなりの恩恵をうけている男性としては、西欧絵画の裸婦像をみていて、それはそういうものだろうけれど、物足りなさというのか、もっと踏み込んでいえば、もどかしさ、嘘くささを感じるのを抑えきれない人です。そういう私にとっては、牧野のこの作品はストレートで、嘘くささをかんじさせることはありませんでした。が、逆に、ここまでやっていいのか、という疑問も生じました。そういう猥褻なものと同じなら、別に敢えて絵画として描く必要がどこにあるのか。ということです。牧野という人は、どうやら商売気のなかった人らしいですから、自分が描きたいから、というのが純粋な動機かもしませんが。

『化粧する女』(左下図)の周囲で彼女にまとわりつくように取り囲む人物たちのような幻想は、実際に裸の彼女を目前にして、その官能的な姿に妄想してしまった末に見えてしまったものかもしれないのです。また、『天使のT子』(右下図)は、彼女を天使に見立てて描いたというよりも、実際に天使の羽を見たのかもしれないし、その羽根に邪な視線を入れざるを得なかったところに牧野の実感、正直な思いがそこに表われていないか、と私には感じられるのです。 そして、これはちょうどこれらが描かれた同時代に少女マンガの世界で、物語の語りについて小説で言う地の文に相当する客観的な語りと登場人物のせりふと、人物だか作者だかの内面の思いの区分の境界を曖昧にして、それらか渾然一体となった、現実の客観的世界と少女の内面の思いが相互侵入を果たすという、幻想とも現実ともつかない濃密な少女の世界を描く革命的な作品が登場しだす時期と重なっているように思えます。

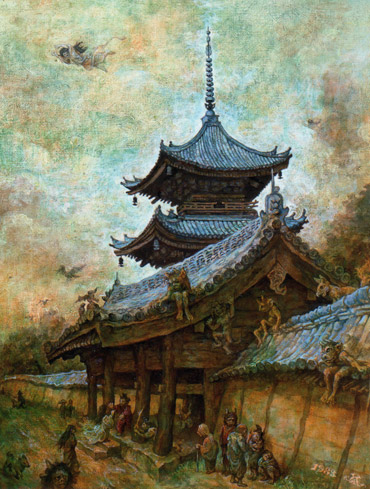

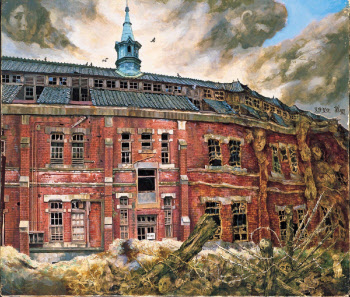

■ごちゃごちゃした細密画

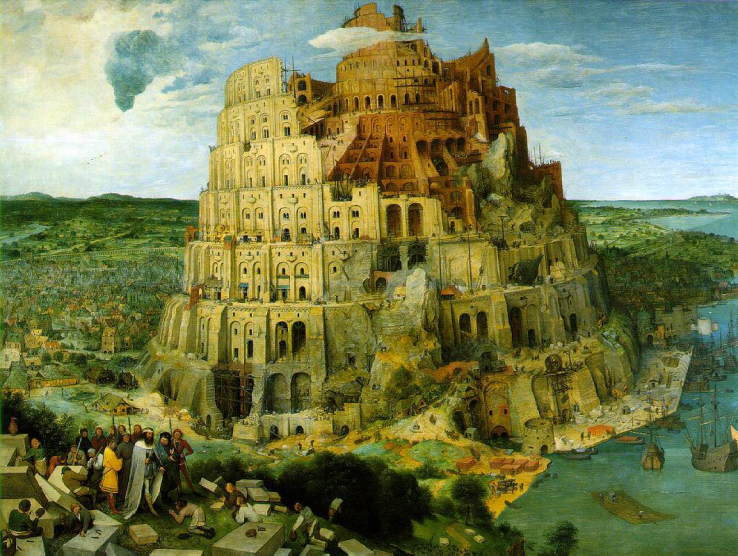

ごちゃごちゃした細部が今にも溢れ出してきそうというのなら『ジュリアーノ吉助の話』(左図)という芥川龍之介の小説に題を取った作品では、隠れキリシタンである主人公が左上に描かれ、死んだ後で口から花が咲いているさまが描かれていますが、その他の部分を占める人々の姿は、そんなことと、まるで無関係なようにそれぞれの動きをしているように見えます。それが、どれもこれもひとひとつ細かく丁寧に、それぞれが単なる部分とか背景とかいうのではなく、それぞれが自己主張しているかのように描き込まれています。それらがひとつひとつ集まって、異様な画面の活力を生み出しています。その反面、全体としてどうなのかという構成が感じられない。ヨーロッパの絵画で歴史画のような大画面で多数の人物が画面に登場するような作品の場合は、何を主題としてのかがはっきりしています。例えば、ダヴィッドの「ナポレオンの戴冠」(左下図)という多数の人々が教会に集まって、その中で、ナポレオンが戴冠を受ける場面を描いた大作ですが、中心の描かれているナポレオンは小柄な人物ですが、それを取り囲む多数の人々の中に埋もれておらず、際立って、誰が見ても、中心がナポレオンであることが分かります。これは、あきらかに、中心とナポレオンと、それ以外の人々の存在感がまるで違うからです。かといって、人々の描写がお座なりで省略されているというのではありません。そこにダヴィッドという画家の巧みな構成が見て取れるわけです。そして、写実的っぽい描き方が見る人にリアリティを感じさせ、このようなナポレオンの存在感が現実に際立っていると見る人に納得させてしまうような巨大な説得力を生み出している作品になっています。これに対して、『ジュリアーノ吉助の話』では、左上の主人公と、それ以外の人々の間で、構成上の配慮が為されているようにみえず、みんな同じように丁寧に描かれているため、ジュリアーノ吉助は、ここで描かれている人々の中のone of

them でしかありません。ダヴィッドの作品にあるようなメリハリや、ナポレオンが恰も最前列にいて、それ以外の彼を取り囲む人々が背景として、奥行を、これは教会のなかという空間の奥行というだけでなく、ナポレオンという傑出した人物とかれの周囲の人々の関係やそれらを絵画の平面に定着させるときにつくられる奥行です。そういう画面全体の秩序のようなものは牧野の作品には存在しないと言っていいでしょう。その代わりあるのは、奥行とか秩序がないので、画面の中が平等でそれぞれに前景と背景というような階層がないため、それぞれの部分が勝手に存在を主張しているような、一種混沌としたような、ダヴィッドにはないアナーキーなパワーが漲っていると思いますだから、牧野の作品は、作品全体として何を描いているというような一種距離をおいて眺めるというよりは、画面に近づき、ここに描かれたものを見て、こんな奴がいるというように個々を見ていくという多少画面に入り込むように主観的な接し方が似合っているのかもしれません。

そして、もしかしたら牧野自身が、そのような自己の資質を意識して、それを認めたうえで制作したのが『海と戦さ』(右下図)という作品ではないかと思います。そこでは、ここの場面の「ものがたり」が生まれてくるのを最大限に生かして、それらを並列的にならべて、見る人がそれらから「ものがたり」を紡ぐに任せることができるように全体の画面構成が余裕を創り出しています。そして、全体して海での戦という大雑把なイメージが漠然と浮き上がってくるような「ものがたり」を創り出しているようにみえます。そこには、ダヴィッドの場合とは全く違う秩序、ダヴィッドより、もっと自由で融通無碍な秩序を感じます。そのおおきな理由は、ダヴィッドの作品ナポレオンのような絶対的な存在というのか、中心がいない点です。牧野の作品の中でも、前に見た二つの作品では中心となるテーマを具現するような中心的な存在がありましたが、この作品では、それがありません。つまりは、部分の集積が全体を構成するような設計が為されているという作りを、意識してつくったのではないか。そこで、牧野本人も制約を感じることなく、個々の部分を好きなように執拗に描き込むことができて、作品をつくることができたのではないかという「ものがたり」を捏造してしまいました。

■拾遺

また、牧野は少ないながら静物画も、といっていいのか、残しています。Still Lifeという言葉の通りの静物画とは趣を異にしますが、人物が描かれていない小品とでも思っていただくと、画像はありませんが『虫の墓』とか『死んだ雀』という作品を見ていると、対象を描写する能力の高さの凄さに、感じ入ってしまいます。真に迫っているというまさに迫真的であることも凄いですが、これだけの小品でありながら、それを見ていて、何かあるのではないかと、背後に「ものがたり」を想像させてしまう何かがあるように思います。今回の展覧会は「写実の精髄」とうたわれていますが、私の感じた牧野の魅力は、この「ものがたり」を想像させてしまう何か、であり、それは具体的な形にはできないものだろうと思います。

|

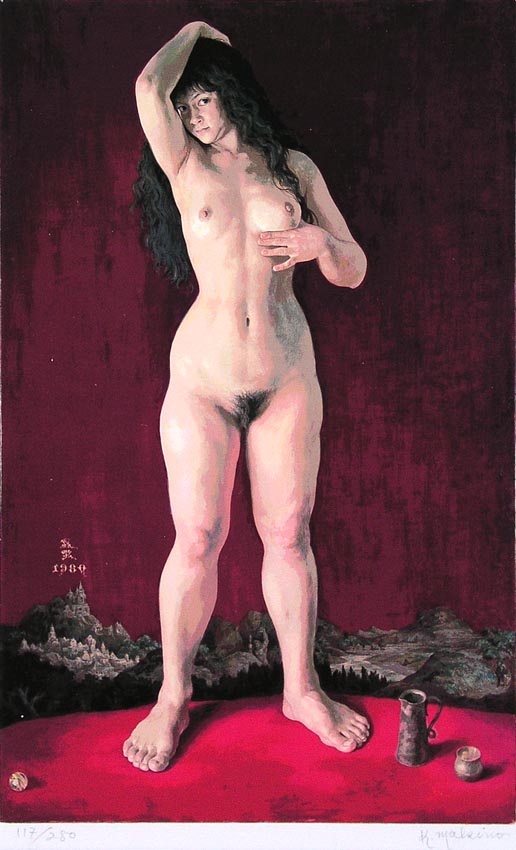

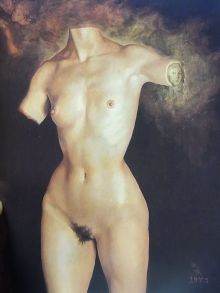

『白い静物のある裸婦』(左図)はそういう牧野の裸婦の中で比較的穏やかな?作品になっています。しかし、この身体をみても扇情的と感じます。身体つきは日本的なたおやかな女性とは違って、むしろ逞しさすらあるメリハリの利いた(出るところは出た)ものです。日本人の描く抒情性とか道具立てとしての耽美性というような薄いベールがかかっていることはなく、女性の身体の迫力そのものが迫ってくるような直接的な官能性が強く感じられるものになっています。西洋絵画でいう裸婦の形状というよりも人間の身体が息づくという感じで、形状が完璧とかいのではなく、筋肉によってできた身体の筋肉の筋が細かな陰影を形作り、その陰がたまらないエロチシズムを醸し出し、筋すじの弾かれんばかりの弾力性が石膏の形状スケッチのような裸婦像とは違って、触れば柔らかく弾き返すような肉体の瑞々しさを想像させるのです。もし、私が思春期の発情しているような年代の青少年であったとしたら、この作品は強い刺激となったに違いないと思います。

『白い静物のある裸婦』(左図)はそういう牧野の裸婦の中で比較的穏やかな?作品になっています。しかし、この身体をみても扇情的と感じます。身体つきは日本的なたおやかな女性とは違って、むしろ逞しさすらあるメリハリの利いた(出るところは出た)ものです。日本人の描く抒情性とか道具立てとしての耽美性というような薄いベールがかかっていることはなく、女性の身体の迫力そのものが迫ってくるような直接的な官能性が強く感じられるものになっています。西洋絵画でいう裸婦の形状というよりも人間の身体が息づくという感じで、形状が完璧とかいのではなく、筋肉によってできた身体の筋肉の筋が細かな陰影を形作り、その陰がたまらないエロチシズムを醸し出し、筋すじの弾かれんばかりの弾力性が石膏の形状スケッチのような裸婦像とは違って、触れば柔らかく弾き返すような肉体の瑞々しさを想像させるのです。もし、私が思春期の発情しているような年代の青少年であったとしたら、この作品は強い刺激となったに違いないと思います。

回の裸婦像を見たときに、牧野は現実には存在しないとされている様々なものを実際に見ていたのではないかという「ものがたり」をつくりました。ここでは、そうものが画面から溢れんばかりの作品に触れてきて、捏造した「ものがたり」です。牧野が現実に見えないものを見たとしても、それは日常的に常時見ていたというのではなく、実際にそうだとしたら、現実の社会生活を送るのは不可能で、狂人となってしまう他はありません。彼が、そういうものを見ていたのは、描くという行為、しかも、描くという行為に没頭して我を失ってしまうようなときに、ふっと現実世界の壁をすり抜けて異次元の風景を見ることができたのではないか、ということです。異次元と言っても、彼の作品を見れば特別に遠い所にあるのではなく、すぐ手の届くところにあって、いまの場所に腰を落ち着けていても触れることのできるような身近なところに、実はあるようです。しかし、現実という壁があって、我々は、普通はその壁に囲まれて、その向こうを垣間見ることもできない。しかし、牧野の描くという行為は、おそらく彼自身の作品構想を裏切ってしまうほど、本能的というのか感覚的、あるいは身体的なもので、客観的にものごとを距離を置いて測定するという理性を超えた、理性の機能をストップさせて、目の前の現実を現実として見ることを止めて、時間とか空間といったカントがいうような現実をみる物差しを放棄したところに、主観的に没入して触れられるものだったのではないか、そのときに牧野は描くという行為に没入することで、そういうことになっていたのではないか。だからこそ、今日、見た牧野の作品は、細部を描いているうちに筆が独りでに動き始めるかのように、どんどん細密な描写を始めてしまった、というものではないか、と思えるのです。よく小説家が、作品の中の登場人物が、作者の意図を超えて、ひとりでに動き始めてしまい、それを追いかけるのに苦労したというコメントをすることがあります。牧野の作品の場合は、比喩ではなくて、実際にそういうことが起こって、その挙句の果てに、現実には普通は、見えないはずのものが、描かれてしまった。そうでなければ、あれほど細密に、写実的に描かれるはずがありません。

回の裸婦像を見たときに、牧野は現実には存在しないとされている様々なものを実際に見ていたのではないかという「ものがたり」をつくりました。ここでは、そうものが画面から溢れんばかりの作品に触れてきて、捏造した「ものがたり」です。牧野が現実に見えないものを見たとしても、それは日常的に常時見ていたというのではなく、実際にそうだとしたら、現実の社会生活を送るのは不可能で、狂人となってしまう他はありません。彼が、そういうものを見ていたのは、描くという行為、しかも、描くという行為に没頭して我を失ってしまうようなときに、ふっと現実世界の壁をすり抜けて異次元の風景を見ることができたのではないか、ということです。異次元と言っても、彼の作品を見れば特別に遠い所にあるのではなく、すぐ手の届くところにあって、いまの場所に腰を落ち着けていても触れることのできるような身近なところに、実はあるようです。しかし、現実という壁があって、我々は、普通はその壁に囲まれて、その向こうを垣間見ることもできない。しかし、牧野の描くという行為は、おそらく彼自身の作品構想を裏切ってしまうほど、本能的というのか感覚的、あるいは身体的なもので、客観的にものごとを距離を置いて測定するという理性を超えた、理性の機能をストップさせて、目の前の現実を現実として見ることを止めて、時間とか空間といったカントがいうような現実をみる物差しを放棄したところに、主観的に没入して触れられるものだったのではないか、そのときに牧野は描くという行為に没入することで、そういうことになっていたのではないか。だからこそ、今日、見た牧野の作品は、細部を描いているうちに筆が独りでに動き始めるかのように、どんどん細密な描写を始めてしまった、というものではないか、と思えるのです。よく小説家が、作品の中の登場人物が、作者の意図を超えて、ひとりでに動き始めてしまい、それを追いかけるのに苦労したというコメントをすることがあります。牧野の作品の場合は、比喩ではなくて、実際にそういうことが起こって、その挙句の果てに、現実には普通は、見えないはずのものが、描かれてしまった。そうでなければ、あれほど細密に、写実的に描かれるはずがありません。