�Q�O�P�V�N�P�P���Q�P���i�j�����I�y���V�e�B�E�M�������[

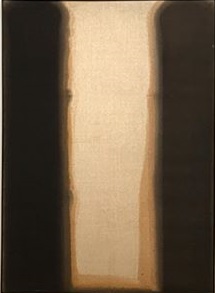

�����P�P�����{���Ƃ����̂ɁA�܂�Ŋ����̂���̂悤�Ȋ����ɁA�g�̂�����Ă��Ȃ��̂ŁA�Ȃ����猩�Ɋ�����B�N���̍Q�����������߂��Ȃ��āA�v���Ԃ�ɓs�S�ɏo������@����B�����Ɋ��z���܂Ƃ߂邱�Ƃ��K���ɂȂ��āA���p�ق�K��邱�Ƃ������Ȃ����Ǝv���B�����́A���C�Ȃ�������W����̈�ۂ��������Ă����̂��A���z���܂Ƃ߂Ă��邤���ɁA�W����ւ̐ڂ������ӎ��I�ɂȂ��āA�ŋ߂́A���߂ēW�����T���悤�ɂȂ��Ă����B�Ƃ���ŁA�P�O���`�P�P���Ƃ����̂͌|�p�̏H�Ƃ������ƂŔ��p�W�ɂ��Ă��ЂƂ̃s�[�N�̎����̂͂�������ǁA���ɂƂ��ċ�������������悤�ȁA�ʔ������Ȃ��̂������炸�A����͊O�o���Ă���蓹���Ȃ��ł������Ǝv���Ă����B����ł��܊p������ƁA���ԂԂ��ł���������ƁA���܂���҂��Ȃ��ŁA����Ă݂��B���ꂪ�ǂ������B���̌����Ƃ��ẮA��l�̍�Ƃ��������茩�����̂ŁA���̓W����̂悤�ȁA�l�X�ȍ�Ƃ��W�߂āA�e�X�̍�Ƃ̍�i��E�ݐH������悤�ȓW���́A�U���Ɋ������āA�D���ł͂Ȃ��B�������A���̓W����́A�W������Ă����i�ɂ悭�����Ƃ��낪�����āA������x�[�X�ɂ��ꂼ��̍�Ƃ��ׂāA���̍��ق���A���ꂼ��̍�Ƃ̍�i�̌���F�����邱�Ƃ��ł���悤�ɓW������Ă��܂����B�S�̓I�ȌX���Ƃ��āA���m�g�[���̑傫�ȉ�ʁi�u�P�F��i�_���Z�b�t�@�j�v�Ƃ����P�X�V�O�N��̌|�p�^���Ƃ̂��Ɓj�ŁA���������̐F���������m�N����������O���[�̔Z�W��������ƁA���n��̒��۔łƂ��������̂ł��傤���A�\�ʓI�ɂ́A���������X���̍�i�����������Ǝv���܂��B���̂����������āA�W������Ă����Ԃ̓M�����[�Ƃ����������Ȍ��t�̋����Ƃ͏����Ⴄ�A�T���̋��Ԃɂ���悤�ȐÂ����ґz�I�ȕ��͋C�������܂����B�����̂T���߂��Ƃ������Ԃ̂���������̂��i���̃M�������[�͌ߌ�V���܂ł���Ă���̂ŁA���̂悤�ȋߐl�ɂ͂����ւ肪�����j�A�ӏ҂��܂�ŁA���̐l�������A�v���v���ɍ�i�̑O�ɘȂ�A�����̈֎q�ɍ������Ăڂ��肵�Ă�����ƁA���̔��p�W�ł悭�������邠�킽��������i��ʗ�����悤�Ȑl�͂��܂���ł����B�����I�y���V�e�B�E�M�������[�͏���Ƃ����ꏊ���A���ɂƂ��Ă͈ӊO�ƒ��r���[�Ȉʒu�ɂȂ��Ă���̂ƁA�W����̊�悪���̍D�݂Ƃ��܂�������Ȃ��̂ŁA�Ȃ��Ȃ����@��Ȃ������̂ł����A������A�����̂悤�Ȗ��������Ȃ���A�����炭��邱�Ƃ͂Ȃ������Ǝv���܂��B�������A����̓W����͂悩�����B�������A�������ꌔ�ŏ�ݓW��������̂ł����A��g�c���N�̍�i���Y���b�ƓW������Ă��āA�����{�̑�\�I�Ȓ��ۉ�ƂƊ��W�̍�i���A���炽�߂Ĕ�ׂ邱�Ƃ��ł���Ƃ����T�[�r�X���邱�Ƃ��ł��܂����B���łɁA�O�r��ނƂ����V�l��Ƃ̍�i���W������Ă��āA��������ۓI�ȍ�i�ŁA���ۂ��D���Ȑl�ɂ́A��Ίy���߂�W���ł��B����ꂽ���ԂŁA���̗\����������̂ŁA�c�O�Ȃ���A�S�����������ƌ��邱�Ƃ��ł����A����ł��\��̎��Ԃ߂��Ă��܂��܂����B�ł���A�@��������āA���������ǂ������݂����Ǝv���W����ł����B�Ȃ��A�W�����Ŕz�����i���X�g�ł����A���̓W����ł͏����q�ɂȂ��Ă��āA��\�I�ȍ�i�̉摜�Ɗe��Ƃ̏Љ�ڂ����Ă��āA���Ȃ���W����J�^���O�̊ȈՔł̂悤�ɂȂ��Ă��܂����B�W���ɂ͗]�v�Ȑ��������Ȃ��āA�������肵�Ă��邵�A�W���҂̔z���������ւ�s���͂����W����ŁA���������̂��A���̓W����ł����Ăق����Ǝv���܂����B

�����P�P�����{���Ƃ����̂ɁA�܂�Ŋ����̂���̂悤�Ȋ����ɁA�g�̂�����Ă��Ȃ��̂ŁA�Ȃ����猩�Ɋ�����B�N���̍Q�����������߂��Ȃ��āA�v���Ԃ�ɓs�S�ɏo������@����B�����Ɋ��z���܂Ƃ߂邱�Ƃ��K���ɂȂ��āA���p�ق�K��邱�Ƃ������Ȃ����Ǝv���B�����́A���C�Ȃ�������W����̈�ۂ��������Ă����̂��A���z���܂Ƃ߂Ă��邤���ɁA�W����ւ̐ڂ������ӎ��I�ɂȂ��āA�ŋ߂́A���߂ēW�����T���悤�ɂȂ��Ă����B�Ƃ���ŁA�P�O���`�P�P���Ƃ����̂͌|�p�̏H�Ƃ������ƂŔ��p�W�ɂ��Ă��ЂƂ̃s�[�N�̎����̂͂�������ǁA���ɂƂ��ċ�������������悤�ȁA�ʔ������Ȃ��̂������炸�A����͊O�o���Ă���蓹���Ȃ��ł������Ǝv���Ă����B����ł��܊p������ƁA���ԂԂ��ł���������ƁA���܂���҂��Ȃ��ŁA����Ă݂��B���ꂪ�ǂ������B���̌����Ƃ��ẮA��l�̍�Ƃ��������茩�����̂ŁA���̓W����̂悤�ȁA�l�X�ȍ�Ƃ��W�߂āA�e�X�̍�Ƃ̍�i��E�ݐH������悤�ȓW���́A�U���Ɋ������āA�D���ł͂Ȃ��B�������A���̓W����́A�W������Ă����i�ɂ悭�����Ƃ��낪�����āA������x�[�X�ɂ��ꂼ��̍�Ƃ��ׂāA���̍��ق���A���ꂼ��̍�Ƃ̍�i�̌���F�����邱�Ƃ��ł���悤�ɓW������Ă��܂����B�S�̓I�ȌX���Ƃ��āA���m�g�[���̑傫�ȉ�ʁi�u�P�F��i�_���Z�b�t�@�j�v�Ƃ����P�X�V�O�N��̌|�p�^���Ƃ̂��Ɓj�ŁA���������̐F���������m�N����������O���[�̔Z�W��������ƁA���n��̒��۔łƂ��������̂ł��傤���A�\�ʓI�ɂ́A���������X���̍�i�����������Ǝv���܂��B���̂����������āA�W������Ă����Ԃ̓M�����[�Ƃ����������Ȍ��t�̋����Ƃ͏����Ⴄ�A�T���̋��Ԃɂ���悤�ȐÂ����ґz�I�ȕ��͋C�������܂����B�����̂T���߂��Ƃ������Ԃ̂���������̂��i���̃M�������[�͌ߌ�V���܂ł���Ă���̂ŁA���̂悤�ȋߐl�ɂ͂����ւ肪�����j�A�ӏ҂��܂�ŁA���̐l�������A�v���v���ɍ�i�̑O�ɘȂ�A�����̈֎q�ɍ������Ăڂ��肵�Ă�����ƁA���̔��p�W�ł悭�������邠�킽��������i��ʗ�����悤�Ȑl�͂��܂���ł����B�����I�y���V�e�B�E�M�������[�͏���Ƃ����ꏊ���A���ɂƂ��Ă͈ӊO�ƒ��r���[�Ȉʒu�ɂȂ��Ă���̂ƁA�W����̊�悪���̍D�݂Ƃ��܂�������Ȃ��̂ŁA�Ȃ��Ȃ����@��Ȃ������̂ł����A������A�����̂悤�Ȗ��������Ȃ���A�����炭��邱�Ƃ͂Ȃ������Ǝv���܂��B�������A����̓W����͂悩�����B�������A�������ꌔ�ŏ�ݓW��������̂ł����A��g�c���N�̍�i���Y���b�ƓW������Ă��āA�����{�̑�\�I�Ȓ��ۉ�ƂƊ��W�̍�i���A���炽�߂Ĕ�ׂ邱�Ƃ��ł���Ƃ����T�[�r�X���邱�Ƃ��ł��܂����B���łɁA�O�r��ނƂ����V�l��Ƃ̍�i���W������Ă��āA��������ۓI�ȍ�i�ŁA���ۂ��D���Ȑl�ɂ́A��Ίy���߂�W���ł��B����ꂽ���ԂŁA���̗\����������̂ŁA�c�O�Ȃ���A�S�����������ƌ��邱�Ƃ��ł����A����ł��\��̎��Ԃ߂��Ă��܂��܂����B�ł���A�@��������āA���������ǂ������݂����Ǝv���W����ł����B�Ȃ��A�W�����Ŕz�����i���X�g�ł����A���̓W����ł͏����q�ɂȂ��Ă��āA��\�I�ȍ�i�̉摜�Ɗe��Ƃ̏Љ�ڂ����Ă��āA���Ȃ���W����J�^���O�̊ȈՔł̂悤�ɂȂ��Ă��܂����B�W���ɂ͗]�v�Ȑ��������Ȃ��āA�������肵�Ă��邵�A�W���҂̔z���������ւ�s���͂����W����ŁA���������̂��A���̓W����ł����Ăق����Ǝv���܂����B

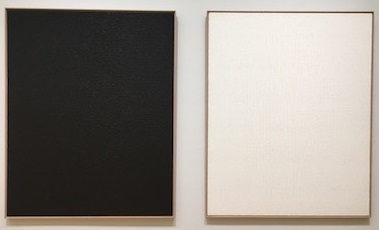

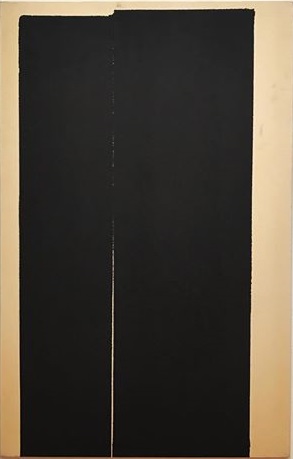

�W���ɂ́A��Î҂̂��������f������Ă��܂���ł������A�T�v����S��������Ȃ����߁A�`���V�̏Љ������p���܂��B�g�؍��̒��ۊG��́A���Ă̓�������p����e����ߒ��œ��m�I�Ȑ��_�������������؍��ŗL�̕\���Ƃ��Ċm�����A���ƂɂP�X�V�O�N��ɐ��܂ꂽ�u�P�F��i�_���Z�b�t�@�j�v�́A�Ɍ��܂ł������Ƃ��ꂽ�~�j�}���Ȕ������Ƒ@�ׂȑ��Â���������Ƃ��ĖL���Ȕ��W���݂��܂����B���̓�����S������Ƃ����́A�{���̊؍��ƕ���œ��{�ł�������ɏЉ��A�V�O�N�ォ��X�O�N��ɂ����ė����A�[�g�V�[���̊����Ȍ𗬂������炵�܂����B���̌�A�Q�O�P�T�N�Ƀ��F�l�`�A�ŒP�F��̑�K�͂ȓW����J�Â��ꂽ���ƂȂǂ����������ƂȂ�A�}���ɍĕ]�����i��ł��܂��B

�i�����j���ĕ����̎�e����؍��Ǝ��̃A�C�f���e�B�e�B��T������Ȃ��Ŋl�����ꂽ��捂��Ɛ��������킹����i����́A�\���Ƃ͂Ȃɂ��A�Ƃ����V���v���ʼn��[���₢�������������Ă���悤�ł��B�P�F�̉�ʂɐÂ��ɋ����ċz�́A�������̊��o���������܂����A�L���Ȏ��o�̌��ւƗU���Ă����ł��傤�B�h

�ł́A�S���͖����Ȃ̂ŁA���l���̍�Ƃ��s�b�N�A�b�v���Č��Ă��������Ǝv���܂��B

���s�m�A�i�p�t�`�b�@�h����-�r�����j

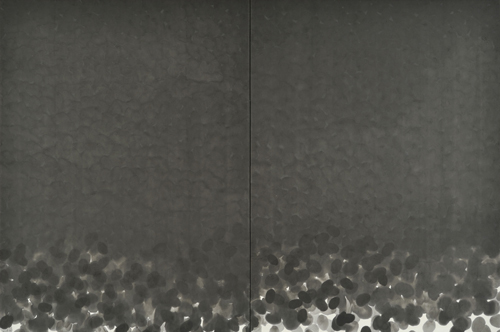

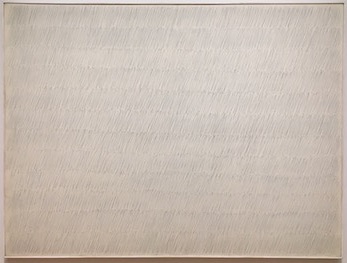

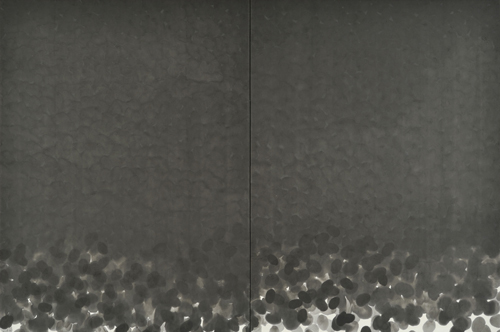

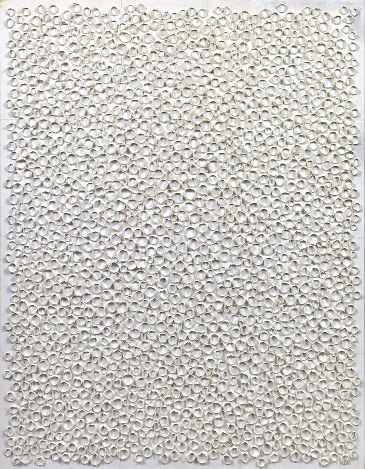

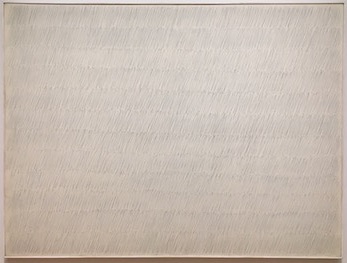

�a���ɖn�Ŗ��ʂ̂悤�ȑȉ~�`�̔��_���ɕ`������i���W������Ă��܂����B�uWORK�|�W�U�|�j�j�v�Ƃ����傫�ȉ�ʂ̍�i�A�a���ɖn�Ŗ����̔��_��`���Ă��܂��B���̐��n��Ƃ����Ă����̂ł��傤���B���ƍ��̃R���g���X�g�Ƃ������́A�a���̕\�ʂ͕Y�����ꂽ�悤�ȃz���C�g�ł͂Ȃ��N���[���F���������F�������������ŁA�n�͔��n�Ȃ̂��A����A�����ꂽ�肵�Ă���Ƃ��낪�O���[�̃O���f�[�V�����ݏo���Ă��āA�S�̂ɒW�������̒��Ԃ̃O���f�[�V��������ɂȂ��Ă��܂��B���̐F���̒W����ۂ����B���̐F���ɗ��������Ƃ��A�Â������������܂��B�����A�n���g�������m�N���̉�ʂƂ����Ă����n��Ƃ͈Ⴄ�����ŁA���n��̂悤�Ȉ�C�ɕ`�����Ƃ����̂Ƃ͂�����ƈႤ�����ł��B���̍�i�ɂ͐��n��ɂ͂Ȃ��d�ʊ�������܂��B����͒P�ɍ��������������Ƃ������Ƃł͂���܂���B���̍��������ɂ��Ă��A���ɉ�ʂ̂W�����炢������F�ł����A����͒P��ł͂Ȃ��킯�ł��B�摜�ł͂Ȃ��Ȃ���������������܂��B���̍��������́A���̂悤�Ȕ��_�������ɕ`����āA���̔��_���f���ɏd�Ȃ������ʁA���Ԃ����߂��č��������Ȃ��Ă��܂������̂ł��B���������āA���̍��������ɂ͖����̔��_�����݂��Ă��܂��B���ꂪ��������Ȃ��قǏd�Ȃ荇���Ă���킯�ł��B�����̉�ʂɋߊ���Č���ƁA���̔��_�ЂƂЂƂ������Ă��܂��B��������������Ƃ��Ē��߂�ƁA�����ȉ�ʏ㉚�ʁA���邢�͊������n�̏ォ��n���ʂ��������ȐF�����̈Ⴂ�A���邢�͉A�e�Ȃǂ̍��قɂ���ĕs�v�c�Ȗ͗l�A�����ɂ͋K����

�a���ɖn�Ŗ��ʂ̂悤�ȑȉ~�`�̔��_���ɕ`������i���W������Ă��܂����B�uWORK�|�W�U�|�j�j�v�Ƃ����傫�ȉ�ʂ̍�i�A�a���ɖn�Ŗ����̔��_��`���Ă��܂��B���̐��n��Ƃ����Ă����̂ł��傤���B���ƍ��̃R���g���X�g�Ƃ������́A�a���̕\�ʂ͕Y�����ꂽ�悤�ȃz���C�g�ł͂Ȃ��N���[���F���������F�������������ŁA�n�͔��n�Ȃ̂��A����A�����ꂽ�肵�Ă���Ƃ��낪�O���[�̃O���f�[�V�����ݏo���Ă��āA�S�̂ɒW�������̒��Ԃ̃O���f�[�V��������ɂȂ��Ă��܂��B���̐F���̒W����ۂ����B���̐F���ɗ��������Ƃ��A�Â������������܂��B�����A�n���g�������m�N���̉�ʂƂ����Ă����n��Ƃ͈Ⴄ�����ŁA���n��̂悤�Ȉ�C�ɕ`�����Ƃ����̂Ƃ͂�����ƈႤ�����ł��B���̍�i�ɂ͐��n��ɂ͂Ȃ��d�ʊ�������܂��B����͒P�ɍ��������������Ƃ������Ƃł͂���܂���B���̍��������ɂ��Ă��A���ɉ�ʂ̂W�����炢������F�ł����A����͒P��ł͂Ȃ��킯�ł��B�摜�ł͂Ȃ��Ȃ���������������܂��B���̍��������́A���̂悤�Ȕ��_�������ɕ`����āA���̔��_���f���ɏd�Ȃ������ʁA���Ԃ����߂��č��������Ȃ��Ă��܂������̂ł��B���������āA���̍��������ɂ͖����̔��_�����݂��Ă��܂��B���ꂪ��������Ȃ��قǏd�Ȃ荇���Ă���킯�ł��B�����̉�ʂɋߊ���Č���ƁA���̔��_�ЂƂЂƂ������Ă��܂��B��������������Ƃ��Ē��߂�ƁA�����ȉ�ʏ㉚�ʁA���邢�͊������n�̏ォ��n���ʂ��������ȐF�����̈Ⴂ�A���邢�͉A�e�Ȃǂ̍��قɂ���ĕs�v�c�Ȗ͗l�A�����ɂ͋K���� ��v�搫�Ȃǂ͂���܂��A����ɂ�������炸�����̈�ۂ���B����ɉ�ʂ̉����͔��_�������ɂȂ��Ă��Ȃ��Č��Ԃ��]���̂悤�ɂȂ��Č���Ă��܂��B����ɂ���āA�����ł̉摜�ł݂Ă��A���̍�i�����_�̖����̏W�܂�ł��邱�Ƃ�������킯�ł��B����́A������������A�܂����_�Ŗ��܂肫���Ă��Ȃ���ԂȂ̂������ꂸ�A���̓_�ŁA���̍�i�����쒆�Ȃ̂�������Ȃ��Ƃ����ߓn���̒��Ԃ���̈�ہA�����ɓ����̗\�����߂Ă���

��v�搫�Ȃǂ͂���܂��A����ɂ�������炸�����̈�ۂ���B����ɉ�ʂ̉����͔��_�������ɂȂ��Ă��Ȃ��Č��Ԃ��]���̂悤�ɂȂ��Č���Ă��܂��B����ɂ���āA�����ł̉摜�ł݂Ă��A���̍�i�����_�̖����̏W�܂�ł��邱�Ƃ�������킯�ł��B����́A������������A�܂����_�Ŗ��܂肫���Ă��Ȃ���ԂȂ̂������ꂸ�A���̓_�ŁA���̍�i�����쒆�Ȃ̂�������Ȃ��Ƃ����ߓn���̒��Ԃ���̈�ہA�����ɓ����̗\�����߂Ă���

�B�uWORK�v�Ƃ����P�X�W�T�N�̍�i�́A��L�̍�i�Ɠ����V���[�Y�Ȃ̂ł��傤�B������͔��n�̂悤�Ȃ̂ŁA���ʂ̂悤�ȑȉ~�`�̔��_���d�Ȃ荇���Ă��A�W���F�œ����Ă���̂ŁA�uWORK�|�W�U�|�j�j�v�̂悤�ɖ��ߐs�������Ƃɂ͂Ȃ�܂���B�������A���n�̎��́uWORK�|�W�U�|�j�j�v�ȏ�ɔ��_�Ŗ��ߐs������Ă��܂��B�������A���������ɔ��_���d�Ȃ邱�ƂŐ��܂��Z�W�̃O���f�[�V��������ۓI�ɕ\���Ă��܂��B�uWORK�|�W�U�|�j�j�v�����A���̓I�Ƃł������̂ł��傤���A���s�����邢�͐[�������o���Ă���B�܂�A�����̕��������A������͑��l�ɍL����܂��B

���������i�k�d�d�@�r��-�c�����j

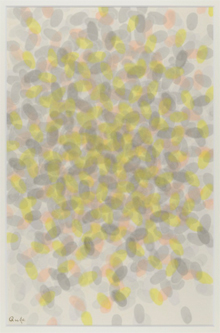

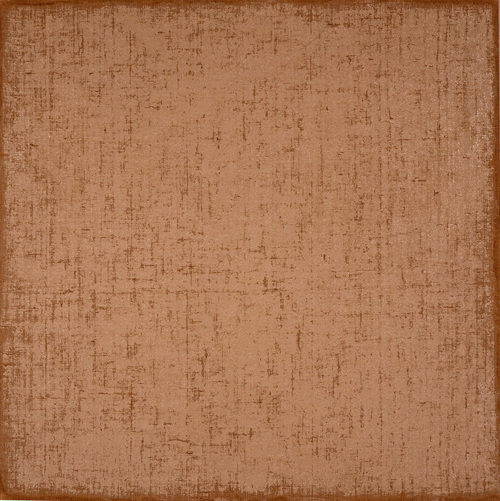

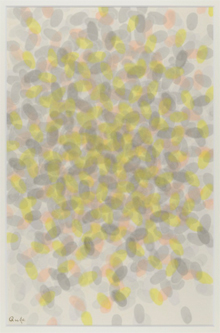

�u�S�ہv�Ƃ�����i�B���̍�Ƃ̓W���́A���̍�i�����ł����A���̉�Ƃ����̍�i�ɔ�ׂĐF�̑N�₩�����ۗ����Ă���̂ŁA���̓W����ł̓C���p�N�g������܂��B���̓p�[�e�B�[�V�����ŋ�������āA���S�̂����n�����Ƃ��ł��Ȃ��悤�ɂȂ��āA�e��Ƃ����̍�i���R�[�i�[���ƂɓW������Ă���悤�ɂȂ��Ă���̂ŁA���̍�i�̃R�[�i�[�ɓ����āA�ˑR�A�ڂ̑O�Ɍ��ꂽ�Ƃ����o����̂悤�������̂ŏ��X�ł����B�܂��A���̉�Ƃ����̍�i���~�j�}���Y���Ƃł�������悤�ȌJ��Ԃ��̃p�^�[���̂悤�ȏꍇ�������̂ɑ��āA���̍�i�͖z���ȕM�����şӓׂƂ��Ă���悤�Ɍ�������̂ł����B�������A�Ԃ�Ō��F�ɋ߂��N�₩�ȐF���g���Ă���̂ŁA�J���t���ł͂���̂ł����A�������Ƃ��r�X���������������邱�Ƃ͂Ȃ��āA��̓V����O���[�Ȃ̂ŁA���������Ă���̂ł��B���ꂪ�s�v�c�ł����B���̍�i�Ƃ͌X�����Ⴄ�����Ȃ̂ŁA������Ƃ����C���]���̂悤�Ȍ��������Ă��܂��܂����B

�u�S�ہv�Ƃ�����i�B���̍�Ƃ̓W���́A���̍�i�����ł����A���̉�Ƃ����̍�i�ɔ�ׂĐF�̑N�₩�����ۗ����Ă���̂ŁA���̓W����ł̓C���p�N�g������܂��B���̓p�[�e�B�[�V�����ŋ�������āA���S�̂����n�����Ƃ��ł��Ȃ��悤�ɂȂ��āA�e��Ƃ����̍�i���R�[�i�[���ƂɓW������Ă���悤�ɂȂ��Ă���̂ŁA���̍�i�̃R�[�i�[�ɓ����āA�ˑR�A�ڂ̑O�Ɍ��ꂽ�Ƃ����o����̂悤�������̂ŏ��X�ł����B�܂��A���̉�Ƃ����̍�i���~�j�}���Y���Ƃł�������悤�ȌJ��Ԃ��̃p�^�[���̂悤�ȏꍇ�������̂ɑ��āA���̍�i�͖z���ȕM�����şӓׂƂ��Ă���悤�Ɍ�������̂ł����B�������A�Ԃ�Ō��F�ɋ߂��N�₩�ȐF���g���Ă���̂ŁA�J���t���ł͂���̂ł����A�������Ƃ��r�X���������������邱�Ƃ͂Ȃ��āA��̓V����O���[�Ȃ̂ŁA���������Ă���̂ł��B���ꂪ�s�v�c�ł����B���̍�i�Ƃ͌X�����Ⴄ�����Ȃ̂ŁA������Ƃ����C���]���̂悤�Ȍ��������Ă��܂��܂����B

�����J�Z�i�j�v�n�m�@�x��������-�v�����j

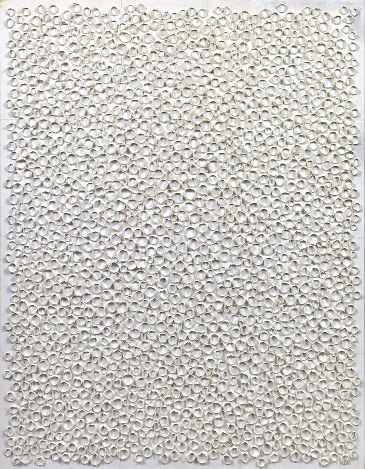

�G��Ƃ������\��G�ɂȂ�̂��A�؎��i�Ƃ����̂͂ǂ̂悤�Ȏ����A�悭�m��܂��A������������Ă����̂Łj����Ԃ�����A�ۂ߂���A�\�����肵����i�B�u����v�i�Ƃ͂����Ă��A���̐l�̓W������Ă�����i�́A���ׂāu����v�Ƃ�����i���ł��j�́A�����ۂ߂ĉ~����ɂ������̂��A���̉~�`�����ʂɂȂ�悤�ɓ\��t���č��ꂽ��i�B���̕s�����̉~��������ł���B�s�m�A�̖���̔��_��`���Ă�����i�ɂ��A���̂悤�Ȑ��i������̂��낤�Ǝv���܂����B�����炭�A���J�Z�͍ŏ��ɉ�ʍ\�����v�Z���āA�v�}�ʂ�ɉ�ʂɉ~����\��t���Ă������̂ł͂Ȃ��A��G�c�ɂ������悤�Ƃ����v�����͂������̂�������܂��A�ЂƂ��~���������ʂɓ\��t���āA���̓s�x�A���͂������悤�Ƃ��A�������悤�Ƃ���������l�����肵�Ȃ���A���ʂƂ��āB���̂悤�ɂȂ��Ă���A�Ƃ�����i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�S�[�����͂����茩���Ă��āA���̃S�[���ɒB�����̂ŏI���A�܂芮���Ƃ�����i�ł͂Ȃ��āA�ǂ��֍s������߂Ȃ��ő��邱�Ƃ��͂��߂āA�ǂ����Ŗ{�l���A���̕ӂ�ɂ��܂������Ǝv���đ���̂��~�߂��Ƃ�����i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���������āA�����Ă���r���������Ă���Ƃ����A�ߒ��̏�Ԃɂ���ƌ�����̂ł���

�G��Ƃ������\��G�ɂȂ�̂��A�؎��i�Ƃ����̂͂ǂ̂悤�Ȏ����A�悭�m��܂��A������������Ă����̂Łj����Ԃ�����A�ۂ߂���A�\�����肵����i�B�u����v�i�Ƃ͂����Ă��A���̐l�̓W������Ă�����i�́A���ׂāu����v�Ƃ�����i���ł��j�́A�����ۂ߂ĉ~����ɂ������̂��A���̉~�`�����ʂɂȂ�悤�ɓ\��t���č��ꂽ��i�B���̕s�����̉~��������ł���B�s�m�A�̖���̔��_��`���Ă�����i�ɂ��A���̂悤�Ȑ��i������̂��낤�Ǝv���܂����B�����炭�A���J�Z�͍ŏ��ɉ�ʍ\�����v�Z���āA�v�}�ʂ�ɉ�ʂɉ~����\��t���Ă������̂ł͂Ȃ��A��G�c�ɂ������悤�Ƃ����v�����͂������̂�������܂��A�ЂƂ��~���������ʂɓ\��t���āA���̓s�x�A���͂������悤�Ƃ��A�������悤�Ƃ���������l�����肵�Ȃ���A���ʂƂ��āB���̂悤�ɂȂ��Ă���A�Ƃ�����i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�S�[�����͂����茩���Ă��āA���̃S�[���ɒB�����̂ŏI���A�܂芮���Ƃ�����i�ł͂Ȃ��āA�ǂ��֍s������߂Ȃ��ő��邱�Ƃ��͂��߂āA�ǂ����Ŗ{�l���A���̕ӂ�ɂ��܂������Ǝv���đ���̂��~�߂��Ƃ�����i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���������āA�����Ă���r���������Ă���Ƃ����A�ߒ��̏�Ԃɂ���ƌ�����̂ł��� �����B�������A�s�m�A�̍�i�ł́A���ɓW�����ꂽ�Ƃ���ŁA�����ō�Ƃ��`���Ƃ�����i�̕ω��͋N���肦�܂���B�Î~������Ԃł��B����ɑ��āA���̌��J�Z�̍�i�ł́A��Ƃ���Ƃ�������Ƃ������Ƃ͂Ȃ���������܂��A�ʂ̍�p�A���R�̍�p�A�Ⴆ�A��ʂɓ\���Ă���~���͓W������Ă���Ɩ��ɂ���Đ�����e���ω����܂��i�������A���̂悤�ȓʉ��ɂ����A�e�̕ω��̌��ʂƂ����_�ł́A����قǂ̂��̂Ȃ̂��A����l���ꂼ��Ȃ̂�������܂��j�B�܂��A���̎��̂��킲�킵�Ă���悤�Ȏ����͔����ɕω�����\�������Ă���ł��傤�B���ꂪ�A���̍�i�ł���A�~����̎�����ʂɂ�������\���Ă��āA�s���D�Ȗ͗l�̂悤�ȗl���ƂȂ��Ă���̂��A���ƂȂ��A���������Ȃ��Ƃ����������̂ł��B�����ŏq�ׂ��悤�ȃX�g�[���[��z�����Ȃ��Ă��A�������Ă��Ȃ������A���Ԃ���Ȋ�������̂ł��B�s�m�A�́uWORK�v�̃V���[�Y�ɂ͈ꉞ�̋��̊���������̂ł����A���̐l�̍�i�ɂ́A���������������H���Ȃ̂ł��B���ꂪ�A��i���J���������ł͂Ȃ��āA�����������悭�Ȃ���ۂ��܂��B����́A��҂��Ӑ}���Ă���̂��ǂ����͕�����܂��B

�����B�������A�s�m�A�̍�i�ł́A���ɓW�����ꂽ�Ƃ���ŁA�����ō�Ƃ��`���Ƃ�����i�̕ω��͋N���肦�܂���B�Î~������Ԃł��B����ɑ��āA���̌��J�Z�̍�i�ł́A��Ƃ���Ƃ�������Ƃ������Ƃ͂Ȃ���������܂��A�ʂ̍�p�A���R�̍�p�A�Ⴆ�A��ʂɓ\���Ă���~���͓W������Ă���Ɩ��ɂ���Đ�����e���ω����܂��i�������A���̂悤�ȓʉ��ɂ����A�e�̕ω��̌��ʂƂ����_�ł́A����قǂ̂��̂Ȃ̂��A����l���ꂼ��Ȃ̂�������܂��j�B�܂��A���̎��̂��킲�킵�Ă���悤�Ȏ����͔����ɕω�����\�������Ă���ł��傤�B���ꂪ�A���̍�i�ł���A�~����̎�����ʂɂ�������\���Ă��āA�s���D�Ȗ͗l�̂悤�ȗl���ƂȂ��Ă���̂��A���ƂȂ��A���������Ȃ��Ƃ����������̂ł��B�����ŏq�ׂ��悤�ȃX�g�[���[��z�����Ȃ��Ă��A�������Ă��Ȃ������A���Ԃ���Ȋ�������̂ł��B�s�m�A�́uWORK�v�̃V���[�Y�ɂ͈ꉞ�̋��̊���������̂ł����A���̐l�̍�i�ɂ́A���������������H���Ȃ̂ł��B���ꂪ�A��i���J���������ł͂Ȃ��āA�����������悭�Ȃ���ۂ��܂��B����́A��҂��Ӑ}���Ă���̂��ǂ����͕�����܂��B

�ʂ��u����v�Ƃ�����i�ł��B��ʂɎ���\���Ĕj������A��ڂ���ꂽ�肵���Ƃ�����i���Ǝv���܂��B����������ł��B���J�Z�̍�i�ł́A���̂悤�ȓ_�ő��̍�Ƃ̍�i�Ƃ��َ��Ȃ��̂������܂����B�Ƃ����̂��A�Ⴆ�ΓW����Ŕz�z���ꂽ�����q�ɂ������g�Ɍ��܂ł������Ƃ��ꂽ�~�j�}���Ȕ������h�Ƃ����̂ɑ��āA�����̍�i�̉~����̎���j��ꂽ���́A�ǂ��炩�Ƃ��������Ɍ�����̂ł��B�ǂ����邩�͌���l�̏���Ȃ̂ŁA�������̈Ⴂ�ł����Ȃ��̂ł����A���ꂪ�ǂ��ƂȂ������܂�̈����̊����Ȃ̂�������܂���B

�����`�ׁi�b�g�t�m�f�@�b��������-�r�����j

�u��

���W�V�O�P�T�v�Ƃ�����i�ł��B�؎��𐅂ɂ��ėn�����A�@�ۂ����A������L�����o�X�̏�ɍL���Ē蒅������Ƃ������@�Ő��삳�ꂽ��i�������ł��B��ʂɁA�������F�Ȃ����͉��y�F�Ƃ�����F�ʂ��L����܂��B�ڂ��Â炷�ƁA�����@�ۏ�ɕ������A�L�����o�X��ɐڒ����Ă��邱�Ƃ�������܂��B�ꕔ�͐���オ��A�܂��ʂ̕����͔����L����A����ɗn���ĂȂ��Ȃ��Ă��܂����B���ꂪ�L�����o�X�̏�œʉ��Ƃ���ɔ����F�ʂ̔Z�W�����肾���Ă��܂��B���R�̕ω����L�����o�X�ɒ蒅���������̂Ƃ�����ł��傤���B���̌��ʂƂ��āA���̐F�ʂɕ\���Ă���Z�W�����肾���Ă�����̂��A�_�C�i�~�b�N�������������܂��B�������A��̓I�ɉ����������̂��`����Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA����҂��A�����ɓ����������邩�͑z���́A�C���[�W�Ȃ̂ł��傤���B�ǂ����A�T���͎̌R���̒낪��������Ă��铮�����C���[�W�����邱�ƂɎ��Ă��邩������܂���B����͍�

�u��

���W�V�O�P�T�v�Ƃ�����i�ł��B�؎��𐅂ɂ��ėn�����A�@�ۂ����A������L�����o�X�̏�ɍL���Ē蒅������Ƃ������@�Ő��삳�ꂽ��i�������ł��B��ʂɁA�������F�Ȃ����͉��y�F�Ƃ�����F�ʂ��L����܂��B�ڂ��Â炷�ƁA�����@�ۏ�ɕ������A�L�����o�X��ɐڒ����Ă��邱�Ƃ�������܂��B�ꕔ�͐���オ��A�܂��ʂ̕����͔����L����A����ɗn���ĂȂ��Ȃ��Ă��܂����B���ꂪ�L�����o�X�̏�œʉ��Ƃ���ɔ����F�ʂ̔Z�W�����肾���Ă��܂��B���R�̕ω����L�����o�X�ɒ蒅���������̂Ƃ�����ł��傤���B���̌��ʂƂ��āA���̐F�ʂɕ\���Ă���Z�W�����肾���Ă�����̂��A�_�C�i�~�b�N�������������܂��B�������A��̓I�ɉ����������̂��`����Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA����҂��A�����ɓ����������邩�͑z���́A�C���[�W�Ȃ̂ł��傤���B�ǂ����A�T���͎̌R���̒낪��������Ă��铮�����C���[�W�����邱�ƂɎ��Ă��邩������܂���B����͍� �ɕ`����Ė͗l�����̗���V���{���̂悤�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ��āA����Ă��铮���̊������I�ɃC���[�W�����邩��Ƃ����_�łł��B���������āA�͎R���̒�Ɏ��āA�\�ʓI�ɂ͐Â��ł��B

�ɕ`����Ė͗l�����̗���V���{���̂悤�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ��āA����Ă��铮���̊������I�ɃC���[�W�����邩��Ƃ����_�łł��B���������āA�͎R���̒�Ɏ��āA�\�ʓI�ɂ͐Â��ł��B

�u�ٍl

���X�W�P�O�O�P�v�������悤�ɃL�����o�X�Ɋ؎���蒅���ꂽ��i�B���̍�i�ł͊؎��͔������߂��Ă��܂��B���̍�i�́A�T�C�Y���P�W�Q�~�Q�Q�Vcm�Ƃ������ʂŁA�������ׂɁu�ٍl

���X�W�P�O�O�Q�v�Ƃ��������悤�ɍ���F�̍�i������ł������Ƃ������āA�}�[�N����X�R�̍�i��A�z���܂����B�����v���Ă�����A���̌�̓W����i�Ƀ��X�R��z�킹���i�����\�����āA�ʂ���Ƃ��낪����̂�������Ȃ��Ǝv�����̂ł����B���̍�i�ɖ߂�ƁA���X�R�̍�i�Ɋ�������d�ʊ��Ƃ����̂��A����҂ɂ̂��������Ă���悤�Ȑؔ����́A���܂�Ȃ��A�Ƃ����Ƃ��낪�Ⴂ�ł��傤���B�d�ʊ����Ȃ��̂́A���Ƃ����f�ނ̎����̂�����������܂���B���̂��߂ɁA���������č�i�Ƃ̋�������ۂ��Ƃ��ł��܂��B����҂ɔ����Ă��Ȃ��ŁA����҂̑O�ŐÂ��ɘȂ�ł���Ƃ����̂ł��傤���B����́A���Ƃ�����F�ł����ʂ��A�n���Ƃ�����ۂŌ��˂��Ȃ��ł��āA����͎��̕\�ʂ̃U���U�����������ɂ��̂ł��傤�B����ƁA���̏����ȓʉ��������ȉA�e�Ŕ��⍕�̔Z�W�����o���Ă��āA���ꂪ�����g�U�����Ă���̂ł��傤�B����䂦�ɁA���̔��⍕�̏_�炩���F�ʂɐ[�����������āA�������z�����܂�Ă����悤�Ȋ��o�𖡂키���Ƃ��ł��܂��B����́A���X�R�̍�i�Ƃ͐����̕������ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

���������i�x�t�m�@�g��������-�j�������j

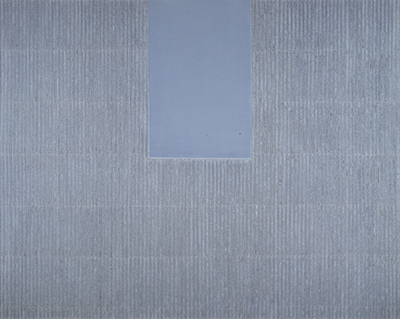

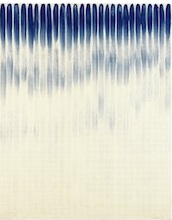

�u�t���������|�a������ �R�R�V�|�V�T

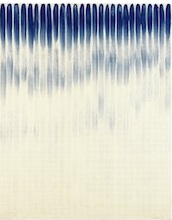

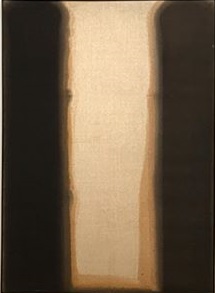

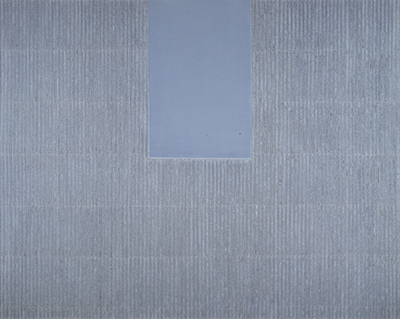

��Q�O�R�v�Ƃ�����i���}�[�N����X�R��z�킹��Ƃ��낪����܂��B�^�C�g���̓u���[�ł����A�[�����F����ʂɐ^�ɗ���������݂Ȃ���L�����Ă����A���̃O���f�[�V�����Ɏ�����U���܂��B��ʂƂ��ẮA�V���v���Œ��F�Ɛ[�������������悤�ȉ�ʂ̐^�ɑ����X�g���[�N�������Ă���Ƃ������̂ł��B��ʑS�̂�����̂������̂ł����A���ɂ͂��̃X�g���[�N�̍ۂ̂Ƃ��낪���݂��߂ɂڂ���Ƃ��Ă��āA�����ɒ��F�̃O���f�[�V�������L�����Ă���Ƃ���B���E�������܂��ɂȂ��Ă���l�q�B����̓��X�R�̉_�`�̂ڂ��肵���Ƃ���ɂ����Ă���Ƃ���ł��B�������A�������̕����A�����ƃO���f�[�V�����̕����Ђ낭�A���̒i�K�������ƖL���ł��B���̎�ςł����A���X�R�Ɣ�ׂāA�������̓����Ƃ����̂́A���X�R�͉_�`�̂ق��ɕ`���d�S������̂ɑ��āA�ނ��닫�ڂɏd�S�������āA�����X�g���[�N�́A���̋��ڂ�݂��邽�߂ɂ���悤�Ɏv���Ă���Ƃ����_�ł��B

�u�t���������|�a������ �R�R�V�|�V�T

��Q�O�R�v�Ƃ�����i���}�[�N����X�R��z�킹��Ƃ��낪����܂��B�^�C�g���̓u���[�ł����A�[�����F����ʂɐ^�ɗ���������݂Ȃ���L�����Ă����A���̃O���f�[�V�����Ɏ�����U���܂��B��ʂƂ��ẮA�V���v���Œ��F�Ɛ[�������������悤�ȉ�ʂ̐^�ɑ����X�g���[�N�������Ă���Ƃ������̂ł��B��ʑS�̂�����̂������̂ł����A���ɂ͂��̃X�g���[�N�̍ۂ̂Ƃ��낪���݂��߂ɂڂ���Ƃ��Ă��āA�����ɒ��F�̃O���f�[�V�������L�����Ă���Ƃ���B���E�������܂��ɂȂ��Ă���l�q�B����̓��X�R�̉_�`�̂ڂ��肵���Ƃ���ɂ����Ă���Ƃ���ł��B�������A�������̕����A�����ƃO���f�[�V�����̕����Ђ낭�A���̒i�K�������ƖL���ł��B���̎�ςł����A���X�R�Ɣ�ׂāA�������̓����Ƃ����̂́A���X�R�͉_�`�̂ق��ɕ`���d�S������̂ɑ��āA�ނ��닫�ڂɏd�S�������āA�����X�g���[�N�́A���̋��ڂ�݂��邽�߂ɂ���悤�Ɏv���Ă���Ƃ����_�ł��B

�u�a�������� �t�������� �� �t�������������������� �a������

�X�V�| ��P�X�v�Ƃ�����i�ł��B���̍�i�ł͋��ڂ��B���łȂ��A�`�Ԃ���r�I�n�b�L�����Ă��܂��B�W���́A�u�t���������|�a�������R�R�V�|�V�T

��Q�O�R�v�̂ƂȂ�ŁA���������̍�i�̓T�C�Y���傫���Ȃ������̂ŁA�D�ΏƂł����B����ŁA�ׂ荇�킹�Ă��āA���ڂ̂�������S������Ă���Ƃ������ƂŌ��r�ׂĂ���ƁA���̛������Ƃ����l�̋����́A��͂苫�E�ɂ���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂����B�B���ɂ��Ă݂���A��R�Ƃ����Ă݂��肵�Ă��āA���̏ꍇ�A�����͂ǂ����Ă����E�ɍs���Ă��܂��܂��B���̍�i�ł��A�Q�{�̑����X�g���C�v���̂��̂ɂ́A���X�R�̉_�`�̂悤�ȁA���ꎩ�̂ɕω��������ĉ_�`���݂Ă��邾���Ŏ��Ԃ�Y��Ă��܂��A�Ƃ����Ƃ��낪�Ȃ��āA�X�g���C�v���̂ɂ́A����قǎ������䂩���Ƃ��낪�Ȃ������̂ł��B�]�v�Ȃ��Ƃł����A���E���C�ɂ���Ƃ������Ƃɂ��ẮA�G��𗣂�āA������ł���������邱�Ƃ͂ł��܂��B����Ȃ��Ƃ͍l�������͑S������܂���B

�u�a�������� �t�������� �� �t�������������������� �a������

�X�V�| ��P�X�v�Ƃ�����i�ł��B���̍�i�ł͋��ڂ��B���łȂ��A�`�Ԃ���r�I�n�b�L�����Ă��܂��B�W���́A�u�t���������|�a�������R�R�V�|�V�T

��Q�O�R�v�̂ƂȂ�ŁA���������̍�i�̓T�C�Y���傫���Ȃ������̂ŁA�D�ΏƂł����B����ŁA�ׂ荇�킹�Ă��āA���ڂ̂�������S������Ă���Ƃ������ƂŌ��r�ׂĂ���ƁA���̛������Ƃ����l�̋����́A��͂苫�E�ɂ���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂����B�B���ɂ��Ă݂���A��R�Ƃ����Ă݂��肵�Ă��āA���̏ꍇ�A�����͂ǂ����Ă����E�ɍs���Ă��܂��܂��B���̍�i�ł��A�Q�{�̑����X�g���C�v���̂��̂ɂ́A���X�R�̉_�`�̂悤�ȁA���ꎩ�̂ɕω��������ĉ_�`���݂Ă��邾���Ŏ��Ԃ�Y��Ă��܂��A�Ƃ����Ƃ��낪�Ȃ��āA�X�g���C�v���̂ɂ́A����قǎ������䂩���Ƃ��낪�Ȃ������̂ł��B�]�v�Ȃ��Ƃł����A���E���C�ɂ���Ƃ������Ƃɂ��ẮA�G��𗣂�āA������ł���������邱�Ƃ͂ł��܂��B����Ȃ��Ƃ͍l�������͑S������܂���B

���p����i�o�`�q�j�@�r����-�a���j

�u�`�@

���Q�V�|�V�V�v�Ƃ�����i�ł��B�摜�ł͕�������������܂��A�L�����o�X��ʂɔ����G�̋��h������A���ꂪ��������O�ɉ��M�łЂ������悤�ɐ��𑖂点����i�ł��B���ׂ̍������P���ȃX�g���[�N�̌J��Ԃ��̂悤�ɂЂ�����㉺�Ɉ�����Ă���B�P�X�T�~�Q�U�Ocm�Ƃ����傫�ȉ�ʂŁA���ꂾ���̐��ׂ̍��������G�̋���킬���Ƃ��悤�ɁA�������G�̋�����܂ł̒Z�����Ԃ̊ԂɈ����Ƃ����̂́A�C�̉����Ȃ�悤�ȏW���͂̎���������������̂��������Ƃ͗e�Ղɑz�������܂��B����A�ǂ����ʼn������Ă��Ēm�������Ƃł����A��҂́A���q���K���̗��K�����Ă����i����q���g�āA�q�ǂ��̏K���̍ۂɐ����͂������A�_��łP�����J��Ԃ������_�ɗ����Ԃ��Ă̂��̂������ł��B���̍�i�����Ă��āA���܂茵�����C�s�Ƃ��A���ꂾ�����X�ɐ����Ђ������͂Ƃ��A�u�ǂ����I�v�ƁA����������|���悤�Ɣ����Ă�����̂͊������Ȃ��̂ł��B�ނ���A���t�ɂ͂ł��Ȃ��̂ł����A����Ƃ������Ƃ����悤�ȁA���Ɛ��̊ԂƂ����̗h�炬�Ƃ����������Ȃ��̂��犴���������������̂ł��B���ʂƂ��āA���Ă��ĐS���Â��ɗ��������悤�ȕs�v�c�ȕ��V���ɑ������i�ł��B

�u�`�@

���Q�V�|�V�V�v�Ƃ�����i�ł��B�摜�ł͕�������������܂��A�L�����o�X��ʂɔ����G�̋��h������A���ꂪ��������O�ɉ��M�łЂ������悤�ɐ��𑖂点����i�ł��B���ׂ̍������P���ȃX�g���[�N�̌J��Ԃ��̂悤�ɂЂ�����㉺�Ɉ�����Ă���B�P�X�T�~�Q�U�Ocm�Ƃ����傫�ȉ�ʂŁA���ꂾ���̐��ׂ̍��������G�̋���킬���Ƃ��悤�ɁA�������G�̋�����܂ł̒Z�����Ԃ̊ԂɈ����Ƃ����̂́A�C�̉����Ȃ�悤�ȏW���͂̎���������������̂��������Ƃ͗e�Ղɑz�������܂��B����A�ǂ����ʼn������Ă��Ēm�������Ƃł����A��҂́A���q���K���̗��K�����Ă����i����q���g�āA�q�ǂ��̏K���̍ۂɐ����͂������A�_��łP�����J��Ԃ������_�ɗ����Ԃ��Ă̂��̂������ł��B���̍�i�����Ă��āA���܂茵�����C�s�Ƃ��A���ꂾ�����X�ɐ����Ђ������͂Ƃ��A�u�ǂ����I�v�ƁA����������|���悤�Ɣ����Ă�����̂͊������Ȃ��̂ł��B�ނ���A���t�ɂ͂ł��Ȃ��̂ł����A����Ƃ������Ƃ����悤�ȁA���Ɛ��̊ԂƂ����̗h�炬�Ƃ����������Ȃ��̂��犴���������������̂ł��B���ʂƂ��āA���Ă��ĐS���Â��ɗ��������悤�ȕs�v�c�ȕ��V���ɑ������i�ł��B

�u�`�@

���O�O�O�T�O�W�v�Ƃ�����i�������悤�ɃL�����o�X�̈�ʂɊG�̋��h���āA�ւ炩�����Ő���オ�����G�̋��h��ł߂�悤�ɂ��ĎȖ͗l�������Ă��������̂̂悤�ł��B�����̐E�l���ւ�₱�Ăœy�ǂ�h��ł߂Ă����̂Ǝ��Ă����Ƃł͂Ȃ����Ƒz�����܂��B������C�ƂƂ����b�B�̐��ʂƂ���������̂ł��傤�B���̃V���[�v���ƋK���I�ȂƂ��납��h�炢�ł���Ƃ���ɐg�̂̃��Y���ƒ����������̐����ԐړI�Ɋ�����Ƃ��������܂��B�������A����͂����܂ł��ԐړI�ł����āA����̓V���[�v�ł���Ƃ������Ƃ́A�]�v�Ȃ��̂��킬���Ƃ��Ă��邪�䂦�̍Œ���̊ȑf���̒��ł͂��߂Ĕ����o���ɂ���Ă��鍪���I�ȓ��̂̔����ȗh�炬�Ƃ��������̂̂悤�Ɋ������܂��B

�u�`�@

���O�O�O�T�O�W�v�Ƃ�����i�������悤�ɃL�����o�X�̈�ʂɊG�̋��h���āA�ւ炩�����Ő���オ�����G�̋��h��ł߂�悤�ɂ��ĎȖ͗l�������Ă��������̂̂悤�ł��B�����̐E�l���ւ�₱�Ăœy�ǂ�h��ł߂Ă����̂Ǝ��Ă����Ƃł͂Ȃ����Ƒz�����܂��B������C�ƂƂ����b�B�̐��ʂƂ���������̂ł��傤�B���̃V���[�v���ƋK���I�ȂƂ��납��h�炢�ł���Ƃ���ɐg�̂̃��Y���ƒ����������̐����ԐړI�Ɋ�����Ƃ��������܂��B�������A����͂����܂ł��ԐړI�ł����āA����̓V���[�v�ł���Ƃ������Ƃ́A�]�v�Ȃ��̂��킬���Ƃ��Ă��邪�䂦�̍Œ���̊ȑf���̒��ł͂��߂Ĕ����o���ɂ���Ă��鍪���I�ȓ��̂̔����ȗh�炬�Ƃ��������̂̂悤�Ɋ������܂��B

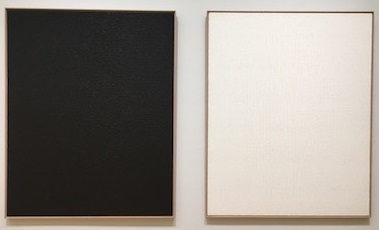

���A���a�i�b�g�t�m�f�@�r������-�g�����j

�u����@�X�P�|�R�|�X�v�Ɓu����@�X�P�|�P�|�P�Q�v�͕���œW������Ă��܂����B�ꌩ�ł́A�L�����o�X�ɔ��Ƃ����̃A�N�����G�̋����l�ɓh������i�̂悤�ł����B�ߊ���Č���ƌi�F���ς��܂��B��ʂ����ς��ɏ����ȊG�̋�̏��ڂ������Ă��āA���̓r�����Ȃ������Ɉ��|����܂��B����͐����ɂ��A�G�̋�őS�ʂ�h�����L�����o�X���G�̋�̊��������Ƃ���Ŗؘg����O���āA�L�����o�X�̗����Ɉ������c���̉��M�̐��ɏ]���Đ܂肽����ŊG�̋�ɋT�������B������ĂэL���Ėؘg�ɒ����āA�T��̕����̊G�̋�͊������čd���Ȃ��Ă���̂Ŕ������̂ŁA�����ɊG�̋�߂Ă����B���̍�Ƃ����x���J��Ԃ��ƁA���̂悤�ɂȂ�Ƃ����܂��B����́A�p����̍ו����J��Ԃ��̍�ƂŐςݏグ�Ă����̂́A���������t�őS�̂ɂ킽���Ƃ��J��Ԃ��Ă����ƍו����ł��Ă����Ƃ������̂ł��B�������A�������͋t��������܂��A�P���Ȕ������C�̉����Ȃ�قnjJ��Ԃ��A���̊ԁA�]�v�Ȃ��͉̂����}�������ɁA�P������ςݏd�˂����ʂ́A�ꌩ���̕ϓN���Ȃ���ʂ������肷��̂��A���͓r�����Ȃ����G�����߂����̂ƂȂ��Ă��āA�����ɍ�҂̐g�̐��������Ă���Ƃ����[�݂������Ă���B�p����̏ꍇ�ɂ́A�ו���������x�����Ă���Ƃ���������������̂ɑ��āA���̓A���a�̍�i�ł́A�ו���

�u����@�X�P�|�R�|�X�v�Ɓu����@�X�P�|�P�|�P�Q�v�͕���œW������Ă��܂����B�ꌩ�ł́A�L�����o�X�ɔ��Ƃ����̃A�N�����G�̋����l�ɓh������i�̂悤�ł����B�ߊ���Č���ƌi�F���ς��܂��B��ʂ����ς��ɏ����ȊG�̋�̏��ڂ������Ă��āA���̓r�����Ȃ������Ɉ��|����܂��B����͐����ɂ��A�G�̋�őS�ʂ�h�����L�����o�X���G�̋�̊��������Ƃ���Ŗؘg����O���āA�L�����o�X�̗����Ɉ������c���̉��M�̐��ɏ]���Đ܂肽����ŊG�̋�ɋT�������B������ĂэL���Ėؘg�ɒ����āA�T��̕����̊G�̋�͊������čd���Ȃ��Ă���̂Ŕ������̂ŁA�����ɊG�̋�߂Ă����B���̍�Ƃ����x���J��Ԃ��ƁA���̂悤�ɂȂ�Ƃ����܂��B����́A�p����̍ו����J��Ԃ��̍�ƂŐςݏグ�Ă����̂́A���������t�őS�̂ɂ킽���Ƃ��J��Ԃ��Ă����ƍו����ł��Ă����Ƃ������̂ł��B�������A�������͋t��������܂��A�P���Ȕ������C�̉����Ȃ�قnjJ��Ԃ��A���̊ԁA�]�v�Ȃ��͉̂����}�������ɁA�P������ςݏd�˂����ʂ́A�ꌩ���̕ϓN���Ȃ���ʂ������肷��̂��A���͓r�����Ȃ����G�����߂����̂ƂȂ��Ă��āA�����ɍ�҂̐g�̐��������Ă���Ƃ����[�݂������Ă���B�p����̏ꍇ�ɂ́A�ו���������x�����Ă���Ƃ���������������̂ɑ��āA���̓A���a�̍�i�ł́A�ו��� ���ڂ��ߊ���Ă悭���Ȃ��ƕ�����Ȃ��̂ŁA�\�ʏ�̉��C�Ȃ��A�Â����ƁA�ߊ���Č������̃M���b�v���傫���āA���̃M���b�v������҂ɂƂ��Ă͋����ƁA������B���悤�ɂ��Ă���@�ׂȃZ���X�������邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂��B���̃M���b�v���킩�����Ƃ���ŁA�ĂёS�̂��݂�ƁA���̍���F���邢�͔���F�̉�ʂɂǂ�قǂ̐[�݂������邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��B

���ڂ��ߊ���Ă悭���Ȃ��ƕ�����Ȃ��̂ŁA�\�ʏ�̉��C�Ȃ��A�Â����ƁA�ߊ���Č������̃M���b�v���傫���āA���̃M���b�v������҂ɂƂ��Ă͋����ƁA������B���悤�ɂ��Ă���@�ׂȃZ���X�������邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂��B���̃M���b�v���킩�����Ƃ���ŁA�ĂёS�̂��݂�ƁA���̍���F���邢�͔���F�̉�ʂɂǂ�قǂ̐[�݂������邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��B

���͐����i�g�`�@�b��������-�g�������j

�u�ڍ�

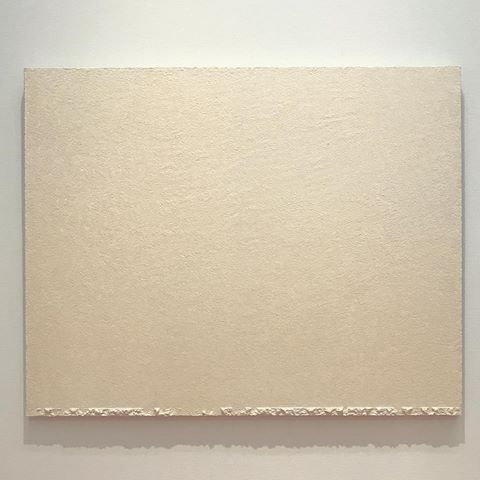

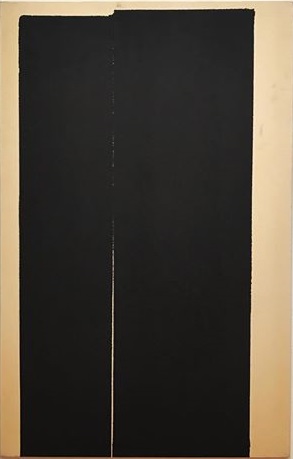

�W�S�|�Q�v�Ƃ�����i�ŁA�W���͉摜�̂悤�Ɉꌩ���m�g�[���̂悤�ȑ傫�ȉ�ʂ̍�i������ł�����̂ŁA���̍�i���A�߂Â��Ă݂�ƌi�F���ς��܂��B����͓W�����i�̉摜�̉E�[�ō�i���قڐ^������ʂ��Ă���p���݂�Ɖ�ʂ̕\�ʂ��ʉ����Ă���̂�������Ǝv���܂��B���̐l���܂��A�܂���Ԃ̂������@�Ő��삵�Ă���悤�ł��B�����ɂ��A�e���D��ꂽ���z�̗����ɋ������͂Ŗ��G�̋�������t���A��������ƊG�̋�͐D��ڂ��Ƃ����Č��������ɉ����o����A�\�ʂɂ͍����ꂽ�G�̋�\�o����B�܂�͗����ŗp���闠�����̂悤�ȍ�ƁB���̉����o���ꂽ�G�̋���I�ɂȂ炵�ďo���オ������i�Ƃ������Ƃł��B������A�ߊ��ƁA���z�̑@�ۂ����̂܂ܕ\�o���Ă���Ƃ��������A�G�̋�M���b�Ɖ����o�Ĕg�̂悤�ɂȂ��Ă���Ƃ��������B�p�����A���a�ɂ͋K����������܂������A�����ł́A���R�Ɉς˂��Ă��āA�s�K���ōs�������������̖z����������܂��B���̐l�̍�i���}�[�N����X�R��z�킹��Ƃ��낪����Ǝv���܂��B

�u�ڍ�

�W�S�|�Q�v�Ƃ�����i�ŁA�W���͉摜�̂悤�Ɉꌩ���m�g�[���̂悤�ȑ傫�ȉ�ʂ̍�i������ł�����̂ŁA���̍�i���A�߂Â��Ă݂�ƌi�F���ς��܂��B����͓W�����i�̉摜�̉E�[�ō�i���قڐ^������ʂ��Ă���p���݂�Ɖ�ʂ̕\�ʂ��ʉ����Ă���̂�������Ǝv���܂��B���̐l���܂��A�܂���Ԃ̂������@�Ő��삵�Ă���悤�ł��B�����ɂ��A�e���D��ꂽ���z�̗����ɋ������͂Ŗ��G�̋�������t���A��������ƊG�̋�͐D��ڂ��Ƃ����Č��������ɉ����o����A�\�ʂɂ͍����ꂽ�G�̋�\�o����B�܂�͗����ŗp���闠�����̂悤�ȍ�ƁB���̉����o���ꂽ�G�̋���I�ɂȂ炵�ďo���オ������i�Ƃ������Ƃł��B������A�ߊ��ƁA���z�̑@�ۂ����̂܂ܕ\�o���Ă���Ƃ��������A�G�̋�M���b�Ɖ����o�Ĕg�̂悤�ɂȂ��Ă���Ƃ��������B�p�����A���a�ɂ͋K����������܂������A�����ł́A���R�Ɉς˂��Ă��āA�s�K���ōs�������������̖z����������܂��B���̐l�̍�i���}�[�N����X�R��z�킹��Ƃ��낪����Ǝv���܂��B

���������i�r�t�g�@�r��������-�v�����j

���������i�r�t�g�@�r��������-�v�����j

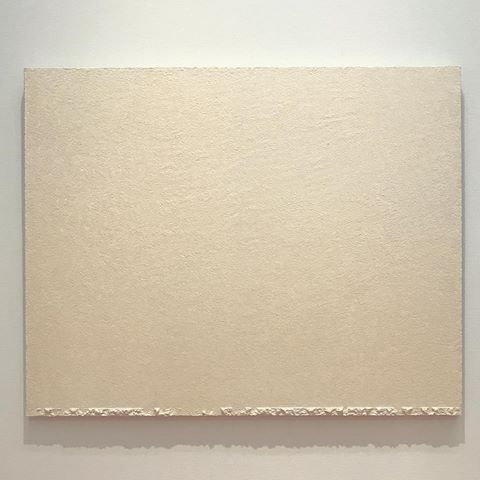

�u������

�X�X�|�W�Q�W�v�Ƃ�����i�ł��B�`�Ԃ͕s���ĂŁA�����܂ł��F�݂̂��A����̗֊s���킸�A��ʂ̒��ōL�����Ă��܂��B�܂�ʼn�ʂ���W���������ݏo���Ă���悤�Ɍ����܂��B�������A�S�̂Ƃ��Ă͉��₩�ȕ��͋C�ł��B

�����Z���i�k�d�d�@�t-�e�����j

�u�����v�Ƃ�����i�B�W����`���V��|�X�^�[�Ŏg���Ă����i�ł��B��҂͓��{�ł��A��r�I�m���Ă���ЂƂ炵���̂ŁA���̓W����̒��ł����S�I�ȍ�Ƃ炵���ł��B�܂��A�����Ŏg���Ă���̂��ꂢ���͉摜�ł͕�����Ȃ��Ǝv���܂��B���̐��P�{�̐��Ƃ��ďc�Ɉ�M�ň����āA��������{�������āA�܂�J��Ԃ��č�i�Ƃ��Ă��܂��B���̂P�{�̐��́A�G�̋�̂�������܂ޕM�Ղ͏���ȉ�ɂ��ʂ����Ɏx�����Ă���ƌ����܂��B�����ɂ́A���ꌩ�悪���̍�ׂ�r���āA��҂̐g�̂̉��ꂩ��N����悤�Ȏ��R�̌ċz�����Ă��܂��B����́A�����炭��Ҏ��g���A�����͈ӎ����Ă��Ȃ��A�C�Â��Ă��Ȃ����g�̔������悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ƒz���ł��܂��B

�u�����v�Ƃ�����i�B�W����`���V��|�X�^�[�Ŏg���Ă����i�ł��B��҂͓��{�ł��A��r�I�m���Ă���ЂƂ炵���̂ŁA���̓W����̒��ł����S�I�ȍ�Ƃ炵���ł��B�܂��A�����Ŏg���Ă���̂��ꂢ���͉摜�ł͕�����Ȃ��Ǝv���܂��B���̐��P�{�̐��Ƃ��ďc�Ɉ�M�ň����āA��������{�������āA�܂�J��Ԃ��č�i�Ƃ��Ă��܂��B���̂P�{�̐��́A�G�̋�̂�������܂ޕM�Ղ͏���ȉ�ɂ��ʂ����Ɏx�����Ă���ƌ����܂��B�����ɂ́A���ꌩ�悪���̍�ׂ�r���āA��҂̐g�̂̉��ꂩ��N����悤�Ȏ��R�̌ċz�����Ă��܂��B����́A�����炭��Ҏ��g���A�����͈ӎ����Ă��Ȃ��A�C�Â��Ă��Ȃ����g�̔������悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ƒz���ł��܂��B

�u���Ƌ��Ɂv�Ƃ�����i�ł́A�P���ȌJ��Ԃ��ł͂Ȃ��ĕM�̕����͖z���ȕ����Ɍ����Ă��܂����A�{���ɕ��������Ă���悤�Ȑ▭�Ȕz�u�ƊԁA�����ĕM�Ղ̗���B�P�ɏC�Ƃ���悤�ȌJ��Ԃ��𑱂��邾���ł͂Ȃ��A�����ɂ̓Z���X���x�[�X�Ƃ��Ă���B���ꂪ�A�W������Ă����Ƃ����̂Ȃ��Ŗ��Ăɕ����点�Ă���̂́A���̐l��������܂���B

�����ɂ������̂́A��ۂɎc������Ƃ����ł����A�X�̍�Ƃ̌X�̍�i�̓W���Ƃ������A���̓W����S�̂Ƃ��Ă̕��͋C���ƂĂ��悩�����Ǝv���܂��B�����ŏЉ����Ƃ����ɂ��Ă��A���̓W���̕��͋C�̒��Ō����Ƃ������Ƃ���ۂɉe�����Ă���Ǝv���܂��B

�����ɂ������̂́A��ۂɎc������Ƃ����ł����A�X�̍�Ƃ̌X�̍�i�̓W���Ƃ������A���̓W����S�̂Ƃ��Ă̕��͋C���ƂĂ��悩�����Ǝv���܂��B�����ŏЉ����Ƃ����ɂ��Ă��A���̓W���̕��͋C�̒��Ō����Ƃ������Ƃ���ۂɉe�����Ă���Ǝv���܂��B

�܂��A�����ɊJ�Â���Ă�����ݓW�ŁA�K�i���オ���āA��g�c���N��O�r��ނƂ�������Ƃ����̍�i�������Ō��܂����B�Ⴆ�Γ�g�c���N�̍�i���݂�ƁA�K�i���オ��O�̃��m�g�[���ŋ֗~�I�Ȑ��E����A��C�ɐ��E���F�Â��Ė��邭�J�����悤�Ȋ��������܂����B�Ⴆ���u�����w���̐��E�v�Ƃ�����i�̂悤�ɁA�N�₩�ȐF���ނ��o���Ŕz�F���邱�Ƃ͂Ȃ��A�F�����Ƃ��Ă͒W�������Ȃ̂ł����A���o�I�Ȃ�낱�т����R�ƕ\���Ă���A�S��̌y�₩���Ƃ������̂��A�����ɂ��Ă͂��߂Ċ������܂����B�����ŁA����ɋC�Â����Ƃ��� ���Ƃ́A���܂Ō��Ă�����i�����ɂ́A���������x�т̂悤�Ȃ��̂͗v�f�Ƃ��đ��݂��Ă��Ȃ������A���邢�́A���Ă�������������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��������ƂɋC�Â��܂����B

���Ƃ́A���܂Ō��Ă�����i�����ɂ́A���������x�т̂悤�Ȃ��̂͗v�f�Ƃ��đ��݂��Ă��Ȃ������A���邢�́A���Ă�������������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��������ƂɋC�Â��܂����B

�܂��A�O�r��ނ̍�i���犴������������̖��邳�́A���ꂾ���ł���낱�т�����҂ɗ^�����i�ŁA�Ⴆ���u���̋����v�Ƃ�����i�́A�p�b�ƒ��߂邾���ōK���ȋC���ɂ��Ă����悤�ȍ�i�ł����B���ꂵ�����Ԃ��x�������̂ŁA��ݓW�����鎞�Ԃ��قƂ�ǂȂ��Ȃ��Ă��܂����̂́A�ƂĂ��c�O�ł����B���̐l�����̍�i�́A���x�A�Ăь������Ǝv���܂����B