2014年10月23日(木)ブリジストン美術館

朝から都心に出かける用事があって、予定より早く終わったので、昼ごはんの時間を割いて、以前より生きたいと思っていたデ・クーニング展に寄ってきました。おかげで、この日の昼は立ち食いを数分でかきこむという慌しいものとなってしまいました。

朝から都心に出かける用事があって、予定より早く終わったので、昼ごはんの時間を割いて、以前より生きたいと思っていたデ・クーニング展に寄ってきました。おかげで、この日の昼は立ち食いを数分でかきこむという慌しいものとなってしまいました。

美術館はブリジストン本社ビルの中の一郭にある、オーナー経営者のコレクションを財団にして見せるという類のもので、もともと展示用に作られたものではないため、無理してスペースをつくっているのがありありと分かり、企画展とかお洒落なミュージアム・カフェで人を呼んで、集めたコレクション見せつけようという意図が透けて見えるような私設美術館の大規模なものという印象でした。ウィレム・デ・クーニンク展については、日本でまとまって作品を見る機会がなかった、この画家の作品を集めた初めてのものということだったので、期待して行ったのですが、私の事前の情報が不確かだったのかもしれませんが、展示されていたのは、スケッチ等も含めて30点くらい、10室あまりに分割された展示室のうち2室分でしかなく、あとは常設のコレクションを、とくに目当てでもないのに見せられるというものした。正直な感想としては、騙されたというものです。それでも、デ・クーニングの作品がすばらしく、一点でも心を奪われることがあれば、それでよかったのですが、残念ながらいまひとつ、私には分からない、食い込めないで終わってしまったので、なおさらです。

例によって展覧会主催者のあいさつから引用します。“ウィレム・デ・クーニングは、ジャクソン・ポロックと並んで、第二次世界大戦後にアメリカで開花した、抽象表現主義を先導した画家のひとりとしてその名を知られています。その作品は、具象と抽象の狭間の表現と、激しい筆触を特色とします。本展の核を成すのは、デ・クーニングの有数のコレクションを誇る、アメリカ合衆国コロラド州を本拠地とするジョン・アンド・キミコ・パワーズ・コレクションからの、1960年代の女性像を中心とした作品群です。─中略─本展は、これらに日本国内の美術館が所蔵する作品を加えた油彩・水彩・素描、約35点で構成されます。これまで日本でまとめて作品を見る機会のなかった戦後アメリカを代表する画家の作品をご堪能ください。”とまあ内容のない形式的なもので…、と何か、私も感情的なきらいがあるようで、悪意むき出しの書き方をしていますね。

例によって展覧会主催者のあいさつから引用します。“ウィレム・デ・クーニングは、ジャクソン・ポロックと並んで、第二次世界大戦後にアメリカで開花した、抽象表現主義を先導した画家のひとりとしてその名を知られています。その作品は、具象と抽象の狭間の表現と、激しい筆触を特色とします。本展の核を成すのは、デ・クーニングの有数のコレクションを誇る、アメリカ合衆国コロラド州を本拠地とするジョン・アンド・キミコ・パワーズ・コレクションからの、1960年代の女性像を中心とした作品群です。─中略─本展は、これらに日本国内の美術館が所蔵する作品を加えた油彩・水彩・素描、約35点で構成されます。これまで日本でまとめて作品を見る機会のなかった戦後アメリカを代表する画家の作品をご堪能ください。”とまあ内容のない形式的なもので…、と何か、私も感情的なきらいがあるようで、悪意むき出しの書き方をしていますね。

さて、その画業の一部になりますが(今回は、やたら“一部”に拘泥していると自分でも思いますが)、ピンク色と黄色の色遣いが全体として印象に残りました。ただし、後で調べてみればデ・クーニングはずっとピンクや黄色を中心として色遣いをしていたわけではなく、1960年代の作品にそのような傾向が強いということらしいです。今回の展示は1960年代の作品がほとんどで、最初に展示されていた「マリリン・モンローの習作」が1950年代の作品で少し傾向を異にするようでしたが。そして、“激しい筆触”と主催者あいさつにもありましたが、筆遣いが荒っぽいところです。しかし、そういう筆触が必ずしも激しさとか荒々しさといったこと、さらに言うと、こういうときよく結び付く感情をぶちまけたような、という印象には結び付かなかったことです。抽象表現主義といって、デ・クーニングやジャンスン・ポロックを一緒にしてしまうのはどうかとは思いますが、ロスコもそういうところがあると思いますが、この人たちには表現衝動が直接的でないことに起因するクールさがあるように思います。クールという冷たいという語感と、それからスタイリッシュでかっこいいという意味合いの両方を含めたイメージです。何かを表現するというホットさがないというのか、それは感情をぶつけるのでもなく、理念やメッセージを伝えるのでもない。デ・クーニングの場合は、即興的に絵筆を疾らせた結果、できたものを後で評価なり意味づけをして作品として完成させるという印象を受けました。ただし、これは私が作品を見てイメージしたことで、実際にデ・クーニングが、どのように描いたのかは、私には知る由もありません。そういうことから、一見では激しい様相を呈しているデ・クーニングの筆触については、日本の書のかすれとか滲みを技法として活用したヴァリエイション豊かな筆遣いで即興的に制作するのに近いものではないかと思ったりしました。それは、もうひとつには、これだけ筆触をあからさまに残しているにもかかわらず、絵の具をマチエールとして立体的に積み上げたり、物質的な量感を強調することはせずに、あくまでも画面の平面に留まっているということです。これは、画面に何かを込めるということには意識がなく、あくまでも画面を見る人は正面から平面として見るということを前提にして、見る人たちへの効果を考慮しているということではないかと思います。私には、ここで展示されている女性像の作品群については、女性を描いたというよりは、描いたものに対してデ・クーニングがそれらしいタイトルをつけたもののように感じられました。シュルレアリスムのオートマティズムのような描き方ではないかと、デ・クーニングは女性を描こうしたというよりは、絵筆を動かしているうちに描かれたものを見て、女性を連想させたというようにみえました。デ・クーニングが描いた結果が女性に見えたとすると意識下に、そういう形とか何かがあったのかもしれません。

ヨーロッパ系の抽象絵画が精神的なものであるとか、感情的なものであるとか、不安とうような漠然とした雰囲気であるとか、幻想とか、いずれにしても重荷を画面が背負うものであったのに対して、ポロックもそうですが、デ・クーニングの作品はそのよう重荷を脱ぎ捨てたような、身軽さが、とくに第二次世界大戦の苦しさから解放され、これから世界の覇権を握っていこうとするエネルギーに満ちたアメリカの肯定的で建設的な社会の中で受け容れやすかったのではないかと、想像しました。

ヨーロッパ系の抽象絵画が精神的なものであるとか、感情的なものであるとか、不安とうような漠然とした雰囲気であるとか、幻想とか、いずれにしても重荷を画面が背負うものであったのに対して、ポロックもそうですが、デ・クーニングの作品はそのよう重荷を脱ぎ捨てたような、身軽さが、とくに第二次世界大戦の苦しさから解放され、これから世界の覇権を握っていこうとするエネルギーに満ちたアメリカの肯定的で建設的な社会の中で受け容れやすかったのではないかと、想像しました。

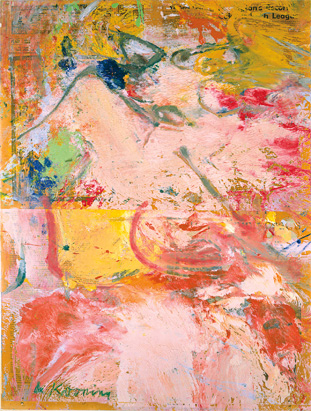

展覧会チラシに使われている「リーグ」(左図)という作品は、まさに今まで述べてきたことが当てはまると思います。これを女性像と言われれば、そのように見えるでしょう。これは、例えばピカソが描く対象の形象を崩していって抽象的なものにしていったようなカチっと決まった何かが見えません。多分最初からなかったのだろうと、ピンク色のきれいな色を不定形に画面に塗っているうちに、無意識のうちに何とはなしに形らしきものができてきた、それを女性像として観る者に提示することで、観る者には女性像に見えてくる。ピンク色に塗られた画面上部の真ん中あたりが女性の顔の部分でその下で左右に水平に広がるようなのが肩の線のように見えてきます。とくにピンクという色が、女性の肌にも衣装にも見えてくることも援けとなっている。それでは、デ・クーニングという人が描くのと他の人、これなら人である必要はなく猿でもかまわないでしょうか、の違いはどこにあるのか。多分、違いはないのではないか。それならば、デ・クーニングと他の人が描いたのを分ける境界はどこにあるのか。というと、それは偶然にできたものに対して評価を与えタイトルを付けて作品として提示する、という一種のプロデューサーとしての機能のようなものではないか、と見ていて思いました。つまり、コンセプトを企画し、画面をデザインし、形を与え、彩色を施した結果が作品であるというのが、デ・クーニング以外の画家であるなら、デ・クーニングはとりあえず観る者に提示する“物”をいくつも作成し、それは前段階のようなもので、その“物”の中から作品として観る者に提示すべきものを選び出し、それについて、いつ、どのように提示するか、その中には作品タイトルであるとか提示するため細工、例えば画面に多少手を加えたりなど、とか作品のコンセプトを付け加えたりとして、その“物”に意味という付加価値を与えるのが作業の中心(当然、ここにはデ・クーニングというブランドを付与することも含まれます)で、そこにデ・クーニングの作品と他の単に画面に色を塗られたものとか分けるものがある、というような気がします。これは、実際の事実とは異なるものです。単に、私が展覧会場で見たデ・クーニングの作品を見て想像したことでしかありません。

幼児に撥を握らせて、好きなように太鼓をたたかせてあげると、最初は太鼓をたたくという肉体を動かすことや太鼓をたたくと音が出ることへの驚きから、めちゃくちゃな動きで太鼓をたたくでしょうが、次第にその動きに規則性が生まれてきて、ある種のリズムで太鼓をたたくようになってきます。絵を描く場合も、無秩序に線を引いたり色を塗ったりすることを繰り返しているうちに、不思議なことに線や色塗りにある種のパターンが、いくつか生まれてくることになります。そういうことは、例えば「二人の女」(右下図)や「歌う女」といった作品で人の形に見ようと思えば、そう見えてくるパターンが現れてくることになります。まるで描き撲られたような、これらの作品には新石器時代の洞窟に描かれた壁画のようなプリミティブな雰囲気があるのかもしれません。これらのデ・クーニングの作品は新石器時代のもののようなイノセントな力強さを感じさせることはなく、どこかスタティックな印象を持っています。

幼児に撥を握らせて、好きなように太鼓をたたかせてあげると、最初は太鼓をたたくという肉体を動かすことや太鼓をたたくと音が出ることへの驚きから、めちゃくちゃな動きで太鼓をたたくでしょうが、次第にその動きに規則性が生まれてきて、ある種のリズムで太鼓をたたくようになってきます。絵を描く場合も、無秩序に線を引いたり色を塗ったりすることを繰り返しているうちに、不思議なことに線や色塗りにある種のパターンが、いくつか生まれてくることになります。そういうことは、例えば「二人の女」(右下図)や「歌う女」といった作品で人の形に見ようと思えば、そう見えてくるパターンが現れてくることになります。まるで描き撲られたような、これらの作品には新石器時代の洞窟に描かれた壁画のようなプリミティブな雰囲気があるのかもしれません。これらのデ・クーニングの作品は新石器時代のもののようなイノセントな力強さを感じさせることはなく、どこかスタティックな印象を持っています。

デ・クーニングの評伝の中で引用されている本人の文章“私の興味は、抽象、デザイン、形態、色彩ではありません。私のような描き方をすると、画の中にドラマ、怒り、痛み、愛、人物、馬、空白などより多くのものを描きこむことができます。あなたがわたしの作品をご覧になれば、あなたにもある種の情感あるいは想念といったものが生まれてくるはずです。”というのは、ここで私が見たような屈折した見方の説明としても意味が通るものになっています。