|

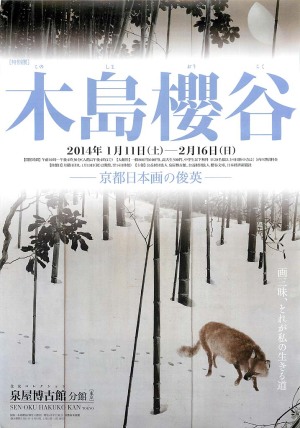

木島櫻谷という人、私は全く知らない。名前も“このしまおうこく”と読むのだそうです。展覧会チラシでは次のように説明しています。“どこまでも優しいまなざし、からみつく柔らかな毛並み─透徹した自然観察と詩情の調和した品格ある日本画で、明治から昭和の京都画壇の第一人者とされた木島櫻谷(1877〜1938)。ことにその動物画は、いまなお私たちをひきつけてやみません。京都三条室町に生まれ、円山四条派の流れをくむ今尾景年のもとでいち早く才能を開花させた櫻谷は、明治後半から大正には人物画や花鳥画で文展の花形として活躍、続く帝展では審査員を務めるなど多忙の日々を送りました。しかし50歳頃からは次第に画壇と距離をとり、郊外の自邸での書物に囲まれた文雅生活のなか、瀟洒な南画風の境地に至りました。徹底した写生、卓越した筆技、呉服の町育ちのデザイン感覚、そして生涯保ち続けた文人の精神。そこに醸し出される清潔で華奢な情趣は、京都文化の上澄みとでも言えるでしょうか。”ということでしょうか。主催者の持つ画家のイメージはこのようなものということです。

まず、展示室に入って最初に目についたのが「奔馬図」(右図)という小品です。京都四条派の得意の技法とのことですが、輪郭線を用いずに濃さの異なる墨を使い分けて一気に形を筆で描いてしまうのだそうです。一気に筆を奔らせることで墨痕や筆跡をうまく活かして、馬の走る躍動感が表われているようです。省略されているのですが、脚部の筋肉の動きや、その織りなす陰影を想像させてしまうのです。かといって、蹄とかたてがみ、顔では鼻や口の様子などは、細かく形が捉えられて、省略といっても、細かく描かれているように見えてしまう。それは、形状が恰も正確であるかのように見えてしまうからでしょう。顔の部分は影になっているのか、目を見開いているように見えてしまう。これだけ、形状を一気呵成に筆で引いて、説得力あるものにしているのは、よほどのデッサン力があるのではないかと思います。じじつ、スケッチ帳の一部が展示されていましたが、そのスケッチの上手さは完成した作品をみているより面白いものでした。そして、私の個人的な偏見かもしれませんが、近代日本画で輪郭線とリアルな写生とがうまく織りあわないで、線が画面の中で浮いてしまって、うるさく見えてしまうことが、回避されているのです。だって、輪郭線がないわけですから。これは、木島のデッサン力あってこそのものだと思います。ここに私は、木島の特徴を次の2点に見ます。一つは抜群の形状の把握とそれを描く力です。それが、かれの描く作品がリアルな写生に見えてしまうことに通じます。これは善悪の両方の面があると思います。もう一つは、近代主義的、あるいは西欧絵画的な空間把握の性格です。空間を点と線ではなくて、平面と立体として見る視点です。だから、木島は描くときに、線を前提としていないように見えます。多分、描く対象を見る時に輪郭線を意識していないのではないか、ということです。これらは、私が考えている近代日本画の一般的特徴とは反対の指向です。その矛盾が、後の作品で観るように木島の独自性を作り上げていくように、私には思えます。

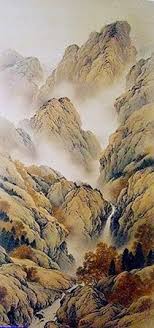

そのような木島に対して、私は人物を描いた作品については、動物や風景を描くときのようなストレートな描き方が為されずに、どこか屈曲したような操作が入ってしまって、あえてここで述べてきたような描き方をしていないのが、とても残念に思います。木島には、きっと何かの考えがあったのでしょうが、私には分かりません。同時に展示されていたスケッチ帳にあった人物スケッチに比べて、作品になっている人物の描写は、同じ人が書いたとは思えないほど屈折していて、私から見ると、意識的につまらなくしているようにしか見えませんでした。  ふたつある展示室のうち、もう一つの展示室では、この博古館のもともとコレクションであった住友家が木島に制作を依頼した屏風が展示されていました。当時の財閥の盟主の邸宅を飾る屏風ということで、豪華さを演出する効果を期待されていたのでしょうから、それに応える必要があったと思います。関西という場所柄や、豪華さということから装飾的な行き方ということで、琳派の作風に近いものになったのでしょうか、金箔を貼った輝かしい屏風面に鮮やかな色彩で描かれた花鳥風月ということで、そう見えてしまうのでしょうか。 ふたつある展示室のうち、もう一つの展示室では、この博古館のもともとコレクションであった住友家が木島に制作を依頼した屏風が展示されていました。当時の財閥の盟主の邸宅を飾る屏風ということで、豪華さを演出する効果を期待されていたのでしょうから、それに応える必要があったと思います。関西という場所柄や、豪華さということから装飾的な行き方ということで、琳派の作風に近いものになったのでしょうか、金箔を貼った輝かしい屏風面に鮮やかな色彩で描かれた花鳥風月ということで、そう見えてしまうのでしょうか。

「桜柳図」(左図)という桜の花を描いた春の構図です。これも桜の花と柳の葉という、装飾的な材料です。木島の描く柳の葉は、驚いたことに一つ一つがユニークなのです。ここでの木島は様式化を拒否しているかのように、私には映りました。そにには、描くものを活き活きと、手触りのあるものと描きたい、というような木島の本源的で抑えることのできない欲求を感じます。(残念ながら人物を描いた作品には、それがほとんど感じられません)それが、屏風という大画面で迫られると、圧倒される思いです。葉っぱの一枚一枚をリアルに執拗に描くのが、その葉っぱが何百枚となって、その執念が何百倍にも重ねられて観る者に迫ってくる、そういう迫力です。 展示期間の都合で、代表作と言われている「寒月」こそ見ることができませんでしたが、いろいろ考えさせられる展覧会でした。 |