年末年始が9連休、成人の日の3連休と休みが多かったので、展覧会に行きたいと思って都内の美術館を調べてみたら、面白そうなものが見当たらない。そんな中で、都心に出なくてもいい、比較的近所の美術館ということで行くことにした。東府中の駅から府中の森公園をブラブラ20分ほど歩いた。会場は、人影がチラホラで、空いてもなく混んでもいない、適度な緊張感があって、いい雰囲気。

年末年始が9連休、成人の日の3連休と休みが多かったので、展覧会に行きたいと思って都内の美術館を調べてみたら、面白そうなものが見当たらない。そんな中で、都心に出なくてもいい、比較的近所の美術館ということで行くことにした。東府中の駅から府中の森公園をブラブラ20分ほど歩いた。会場は、人影がチラホラで、空いてもなく混んでもいない、適度な緊張感があって、いい雰囲気。

特筆すべきは、出品リスト。会場の受付の横に置いてあるのを手に取ると、普通は展示作品のタイトルと種類、制作年、サイズが表になっているようなものなのが、ここでは、各展示コナーの説明や作品の解説まで書かれている。これに図版をつけたら展覧会カタログになりそうなほどの内容。至れり尽くせりとはこのこと。それだけ、この展覧会には力が入っていることなのだろうと思う。

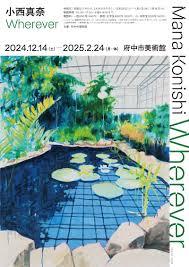

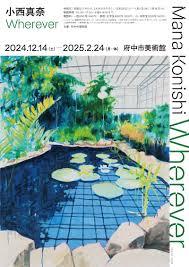

小西真奈という人のことは全く知らないので、その紹介もかねてチラシに載っているあいさつを引用します。“小西真奈は、現代の日本において、風景画の可能性を拡げているひとりです。アメリカ東海岸の美術大学で学んだ後、帰国して描いた作品が2006年に、若手作家の登竜門であるVOCA章を受賞しました。雄大な景観を大画面に収め、隈までしっかりと描きこんだ理知的な絵画は、広く人気を得ました。感情を抑えた描写は写真にも似て、どこか懐かしさを感じさせ、穏やかに人々の記憶に語りかけます。2010年代に生じた変化は、2020年代初頭のコロナ禍の時期に決定的になりました。隔離生活のなかで小西真奈は、自宅近くの都立公園や付属の温室、小川を訪れ、それらの風景を描きました。対象との距離は縮まり、筆運びは即興的でおおらかになり、色は感覚的に選ばれます。絵を見るわたしたちの緊張を解くような、軽やかさとやさしさが魅力です。本展は、小西真奈の美術館での初の大規模個展となります。2000年代の代表作を精選し、また近作と新作をたっぷりと展示します。どこででもあり、どこででもない場所を描いた風景画を、どうぞご堪能ください。”

展示は次のように3章に分かれ、それぞれ展示室が1室ずつあてられ、私のペースで1時間ほどで通して見ることができました。

1.Gardens

新作と近作の展示から始まります。2023年から2024年にかけて描かれた油彩画が並んでいます。

新作と近作の展示から始まります。2023年から2024年にかけて描かれた油彩画が並んでいます。

受付から入って正面に、すぐに見えてくるのが、「Water Fountain

1」という作品です。水路を真ん中にして、庭の池に流れ込む様子を中心に、庭園の風景を描いた作品です。全体として薄塗りで、キャンバスの地が透けて見えるところもあるほどです。作品の画像を見るかぎりでは分かりませんが、現物を間近で見ると、大雑把というのか、細部は筆の流れで、例えば池の脇の植え込みの草や背景の木々などは、筆触をつかって、雰囲気でそれらしく見える。まるで水墨画の筆先の効果のような、といいましょうか。水墨画というモノクロームですが、こちらは色彩があるので水彩画っぽいとでも申しましょうか。たとえば、水面に上空の雲が映っている様子などは、薄塗の絵の具が筆触で揺れた水面に映っているような歪みができています。

「Untitled」という2023年の作品。植物園の温室の景色を描いた作品の一つです。これも油絵というより水彩画にように見えてしまう、サラッとした趣の絵です。背景の温室で繁茂している熱帯植物の葉や蔓などが筆で流した線で、それらしく見える。また、水面のさざ波で、そこに映る温室の天井ドームの梁が歪んで見えるところが筆をぶつけるようにして、その辺のところは、モネのような印象派を想わせるところもあります。池の奥の方には蓮の葉が浮いているところもあり、まさにと思いました。

「Untitled」という2023年の作品。植物園の温室の景色を描いた作品の一つです。これも油絵というより水彩画にように見えてしまう、サラッとした趣の絵です。背景の温室で繁茂している熱帯植物の葉や蔓などが筆で流した線で、それらしく見える。また、水面のさざ波で、そこに映る温室の天井ドームの梁が歪んで見えるところが筆をぶつけるようにして、その辺のところは、モネのような印象派を想わせるところもあります。池の奥の方には蓮の葉が浮いているところもあり、まさにと思いました。

同じように温室の蓮の葉が描かれた「Untitled」(右側)という2023年の同じタイトルの作品。こちらの方が比較しやすいと思いますが、モネの「睡蓮」(左側)との違いが分かります。小西の方が、よくいえば即興的です。例えば、蓮の葉ですが、モネも正確に描き込んでいるわけではありませんが、少なくとも葉の厚みとか物質の手触りのような存在感はあるのですが、小西の場合は表層的というか、奥の方の蓮の葉は単なる緑の楕円形になっています。塗りについて、二人とも、粗っぽいところは共通していますが、モネの場合は画面全体で粗い筆触で画面にリズムをつくり全体に動

き、光の動きを作り出しているところがあります。しかし、小西の場合は、そのようなダイナミクスは感じられず、よくいえば静かで、止まっている。粗っぽい筆触はリズムを生むような規則性はなく、雑然としている。見方によっては、投げやりとも見えてしまう。そんな細部に限らず、全体の画面構成について、モネの場合は、画面に動きを生むように見たままではなく、デフォルメを加えているのですが、そういう目で小西の作品を見てみると、デフォルメが施されているようには見えない。そのあたりは無造作と言ってもいい。言ってみれば、カメラによるスナップショットを、サッサっと油絵で描いているという感じです。だから、モネのように作品として完成品をまとめあげるという感じがしない。風景を見て、少し気になって、カメラを向けて何気なくシャッターを押す。そのように、筆を執って描く。そのうちに、別の風景が気になると、カメラのシャッターを押すように描く。次から次へと気になるので、カメラのシャッターを押すように、次から次へと描く。それに描くという作業が追いつくためには、丁寧に制作なんてしていたら間に合わない。それで、雑でもいいから、とにかく描いてしまう。小西の絵はそんな感じがします。

き、光の動きを作り出しているところがあります。しかし、小西の場合は、そのようなダイナミクスは感じられず、よくいえば静かで、止まっている。粗っぽい筆触はリズムを生むような規則性はなく、雑然としている。見方によっては、投げやりとも見えてしまう。そんな細部に限らず、全体の画面構成について、モネの場合は、画面に動きを生むように見たままではなく、デフォルメを加えているのですが、そういう目で小西の作品を見てみると、デフォルメが施されているようには見えない。そのあたりは無造作と言ってもいい。言ってみれば、カメラによるスナップショットを、サッサっと油絵で描いているという感じです。だから、モネのように作品として完成品をまとめあげるという感じがしない。風景を見て、少し気になって、カメラを向けて何気なくシャッターを押す。そのように、筆を執って描く。そのうちに、別の風景が気になると、カメラのシャッターを押すように描く。次から次へと気になるので、カメラのシャッターを押すように、次から次へと描く。それに描くという作業が追いつくためには、丁寧に制作なんてしていたら間に合わない。それで、雑でもいいから、とにかく描いてしまう。小西の絵はそんな感じがします。

「Cliff1」という2024年の作品です。海の透き通るような青がとても印象的な海岸の岩壁の風景です。東尋坊を想わせるような見るからに絶景。そう典型的なんです。いわば絵葉書。誰もが絶景と思うような、観光地に行って、景色のいいところで、誰もがカメラのシャッターを押す、記念写真に撮られる、そういう風景です。月並みなんです。前のところでスナップショットのようだと言いましたが、おそらく、敢えてだと思いますが、この人は、誰もが記念写真にして納得するような風景を、そのようなアングルで描いている。それは、この画像のように比較的距離をおいて、大雑把に眺めると、最大公約数の人々が受け容れられやすい、いってみれば月並みな画面に、敢えてなっている。それが、蓮の絵で比較したモネとの大きな違いだと思います。モネの画面は、画家の個性というか、画家が描きたいものがはっきりしていて、それを最大限に生かすための特別なアングルで構成されています。小西の画面には、モネの絵にあるような意図は感じられません。悪く言うと、毒にも薬もならない。しかし、画面に近寄って細かく見ると、粗い筆遣いで、荒涼とした光景に様変わりしてしまう。私の個人的印象ですが、そこに画家の悪意(?)を強く感じました。それについて何を言いたいのかは、はっきりとは申し上げませんが。そういうことに気がつくと、主催者あいさつで説明されていた、“感情を抑えた描写は写真にも似て、どこか懐かしさ感じさせ、穏やかに人々の記憶に語りかけます”ということは、裏読みしたくなるし、展示されている風景作品の見方が決まってくるように思えます。

「Cliff1」という2024年の作品です。海の透き通るような青がとても印象的な海岸の岩壁の風景です。東尋坊を想わせるような見るからに絶景。そう典型的なんです。いわば絵葉書。誰もが絶景と思うような、観光地に行って、景色のいいところで、誰もがカメラのシャッターを押す、記念写真に撮られる、そういう風景です。月並みなんです。前のところでスナップショットのようだと言いましたが、おそらく、敢えてだと思いますが、この人は、誰もが記念写真にして納得するような風景を、そのようなアングルで描いている。それは、この画像のように比較的距離をおいて、大雑把に眺めると、最大公約数の人々が受け容れられやすい、いってみれば月並みな画面に、敢えてなっている。それが、蓮の絵で比較したモネとの大きな違いだと思います。モネの画面は、画家の個性というか、画家が描きたいものがはっきりしていて、それを最大限に生かすための特別なアングルで構成されています。小西の画面には、モネの絵にあるような意図は感じられません。悪く言うと、毒にも薬もならない。しかし、画面に近寄って細かく見ると、粗い筆遣いで、荒涼とした光景に様変わりしてしまう。私の個人的印象ですが、そこに画家の悪意(?)を強く感じました。それについて何を言いたいのかは、はっきりとは申し上げませんが。そういうことに気がつくと、主催者あいさつで説明されていた、“感情を抑えた描写は写真にも似て、どこか懐かしさ感じさせ、穏やかに人々の記憶に語りかけます”ということは、裏読みしたくなるし、展示されている風景作品の見方が決まってくるように思えます。

「Beach」という2022年の作品です。デパートの特設会場で展示即売をするアメリカ西海岸の風景画のような、明るい陽光のビーチ、ビーチ・ボーイズのコーラスがBGMで流れてきそうです。しかし、その筆遣いは粗いというより荒くて、即興的というよりは、むしろ暴力的です。陽光のビーチというより砂嵐か戦場のような感じです。

「Beach」という2022年の作品です。デパートの特設会場で展示即売をするアメリカ西海岸の風景画のような、明るい陽光のビーチ、ビーチ・ボーイズのコーラスがBGMで流れてきそうです。しかし、その筆遣いは粗いというより荒くて、即興的というよりは、むしろ暴力的です。陽光のビーチというより砂嵐か戦場のような感じです。

2.Drawings

「Untitled」という油彩作品とドローイングが並んだ3組の展示のうちのひとくみ。油絵の準備段階で描かれたスケッチのようにも見えるが、同じ構図であっても、必ずしもドローイングが先に描かれたわけではないという。いずれも、画家自らが撮影した写真をもとに描いた作品であり、純粋にモチーフを同じくするだけで、どちらがどちらのために描かれたという関係性をもつわけではない。と説明されていました。鉛筆で描かれたドローイングを見ると、一発で線が引かれているのが目につきます。迷いがないというのか、書き直しがなく、一気に線が引かれています。細かい線を何本も引くというのではなく、描き込みというのもない。太目の線を引いてお終い。線画といえば、そうなのでしょうが、面とか立体とかが、ここでは描かれていない。線のみて構成されている。隣の油彩画は、それに色が塗られているというので、油彩画の特徴が、それでよくわかります。油彩画といっても、基本的には線で構成されていて、面とか立体とかは構成ようそではなく、それに彩色されている、つまり塗り絵です。また、線を引くのに迷いがないというのは、別の意味では、あらかじめ撮影した写真をなぞっているので、そこに考え、すなわち迷いが入り込む余地がないとも言えます。これを見ていて、率直に感じたのは、この人にとって、描くというのは、果たして楽しいのだろうか?という疑問です。まあ、生活の糧ならば、しかたのないのでしょうが。作品をみていて、そういうことを強く思ってしまったのでした。

「Untitled」という油彩作品とドローイングが並んだ3組の展示のうちのひとくみ。油絵の準備段階で描かれたスケッチのようにも見えるが、同じ構図であっても、必ずしもドローイングが先に描かれたわけではないという。いずれも、画家自らが撮影した写真をもとに描いた作品であり、純粋にモチーフを同じくするだけで、どちらがどちらのために描かれたという関係性をもつわけではない。と説明されていました。鉛筆で描かれたドローイングを見ると、一発で線が引かれているのが目につきます。迷いがないというのか、書き直しがなく、一気に線が引かれています。細かい線を何本も引くというのではなく、描き込みというのもない。太目の線を引いてお終い。線画といえば、そうなのでしょうが、面とか立体とかが、ここでは描かれていない。線のみて構成されている。隣の油彩画は、それに色が塗られているというので、油彩画の特徴が、それでよくわかります。油彩画といっても、基本的には線で構成されていて、面とか立体とかは構成ようそではなく、それに彩色されている、つまり塗り絵です。また、線を引くのに迷いがないというのは、別の意味では、あらかじめ撮影した写真をなぞっているので、そこに考え、すなわち迷いが入り込む余地がないとも言えます。これを見ていて、率直に感じたのは、この人にとって、描くというのは、果たして楽しいのだろうか?という疑問です。まあ、生活の糧ならば、しかたのないのでしょうが。作品をみていて、そういうことを強く思ってしまったのでした。

なお、これは私が個人的に感じた、主観的な感想なので、事実がそうだというのではありません。

3.Painting2004〜2009

初期作品です。これまでの最近の作品の展示を見てきて、おおよそのイメージを持つことができたので、その視点で見ていくと、初期から悪意は散りばめられていたのを見つけることができます。でも、最近の作品を見ないで、こちらから先に見ていたら、違った見方になっていたかもしれません。

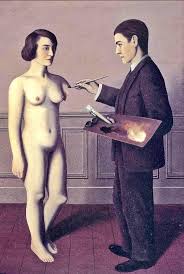

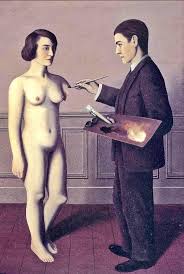

「楽園3」(右側)という2004年の作品。この作品で感じられるすわりの悪さは、違和感というか、ルネ・マグリット(左側)の作品と似ている気がします。全体に、わざとらしいというのでしょうか。風景の中の人物を描いていて、ちゃんと規則にしたがって描かれているのに、どこかのっぺりとしたぺったんこな感じがする。二人の人物は、人間の息吹きが感じられず、人形のような感じ。存在感が稀薄です。全体にバランスが、どこかズレているような印象が抜け切れない。しかも、マグリットなら画面のどこかにヒントとでも言うように違和感のもととなる違いを明示してくれる親切さがあるのに、この作品には、そういうものが一切ない。見る者は、何か変だという感じをもちながら、その何かが、なぜが、一切明かされないのです。普通なんです。だけど、だから、変なのです。

「楽園3」(右側)という2004年の作品。この作品で感じられるすわりの悪さは、違和感というか、ルネ・マグリット(左側)の作品と似ている気がします。全体に、わざとらしいというのでしょうか。風景の中の人物を描いていて、ちゃんと規則にしたがって描かれているのに、どこかのっぺりとしたぺったんこな感じがする。二人の人物は、人間の息吹きが感じられず、人形のような感じ。存在感が稀薄です。全体にバランスが、どこかズレているような印象が抜け切れない。しかも、マグリットなら画面のどこかにヒントとでも言うように違和感のもととなる違いを明示してくれる親切さがあるのに、この作品には、そういうものが一切ない。見る者は、何か変だという感じをもちながら、その何かが、なぜが、一切明かされないのです。普通なんです。だけど、だから、変なのです。

「キンカザン2」という2005年の作品。霧の森の中を白い服を着た人物がいるという幻想的な風景。でも、霧がかかっているのは、背景だけで、人物がいる手前のもりは明確な輪郭で、霧の欠片もあません。霧がかかっているのが森の奥の方ならあり得るのでしょうが、人物のすぐ後ろから霧がでています。その境界ははっきりと線引きできそうなほどです。これまで、展示作品を見てきた経緯から、単なる幻想的な風景とは、一言では言えません。

「キンカザン2」という2005年の作品。霧の森の中を白い服を着た人物がいるという幻想的な風景。でも、霧がかかっているのは、背景だけで、人物がいる手前のもりは明確な輪郭で、霧の欠片もあません。霧がかかっているのが森の奥の方ならあり得るのでしょうが、人物のすぐ後ろから霧がでています。その境界ははっきりと線引きできそうなほどです。これまで、展示作品を見てきた経緯から、単なる幻想的な風景とは、一言では言えません。

「Awwsome Rocks」という2007年の作品。「キンカザン2」もそうですが、美術館の壁を覆うほどのサイズの大作です。これらの作品は、地平線が画面の真ん中に置かれて、空の面積は狭く、しかもこの絵の人物を見て分かるように、4−5mの高さから見下ろす俯瞰構 図で描かれています。これらの絵から分かるのは、緻密に構成された絵画であるということです。だから、画面の構成には、画家の意図があるということです。そういうことも思い至りながら、この作品を見ていて、子供のころよく行った銭湯の浴槽の壁に描かれていた富士山のペンキ絵を想い出しました。たしかに似ているところがある。それが、この画家の全体的な印象です。その底流にある悪意は、私にはとても心地よいものでした。

図で描かれています。これらの絵から分かるのは、緻密に構成された絵画であるということです。だから、画面の構成には、画家の意図があるということです。そういうことも思い至りながら、この作品を見ていて、子供のころよく行った銭湯の浴槽の壁に描かれていた富士山のペンキ絵を想い出しました。たしかに似ているところがある。それが、この画家の全体的な印象です。その底流にある悪意は、私にはとても心地よいものでした。