�Q�O�Q�T�N�R���U���i�j�@���������ߑ���p��

�ߐ�ł̗L�x�����̂��߂ɁA���������l��Ȃ������ɁA�Ƃ������ƂŁA�����͂��x�݁B����A�y�j���Ƀr�A�Y���[�W�ɍs���āA���܂�̍��G�ɋC���������Ȃ����̂ɒ���āA�����̍����A�x�݂���ꂽ���Ƃ������āA�o�����邱�Ƃɂ����B�����n�܂�������̓W����Ƃ������Ƃ�����A���́A����قǍ��ݍ����Ă��邱�Ƃ͂Ȃ��A���̐l�̂��Ƃ��C�ɂ��邱�Ƃ��Ȃ��A��������ƍ�i������ނ��Ƃ��ł����B�����̒�����Ƃ������Ƃ������Ă̂��Ƃ��B�W����i�̎B�e�͉\�̂悤���������A�p�V���p�V���Ƃ����V���b�^�[���́A���܂蕷�����Ă��Ȃ��āA�Â��ɍ�i���ӏ܂���l���قƂ�ǂ������B���Z����O���l�̎p���ڗ������B�W���̕��@�ɂ��ẮA���̓W���́A�������Â����āA�X�|�b�g���C�g�Ă�lj�̂悤�Ɍ�������A�u�b�N�`���̍�i�̓r�f�I�f���Ŋe�y�[�W��������A�܂��A�o�i���X�g���S������ŗp�ӂ�����A���̃��X�g�ɂ��Ă���i�V���[�Y�ɂ��ĊȒP�Ȑ��������Ă�����ȂǂƍH�v���Â炳��Ă��܂����B

�ߐ�ł̗L�x�����̂��߂ɁA���������l��Ȃ������ɁA�Ƃ������ƂŁA�����͂��x�݁B����A�y�j���Ƀr�A�Y���[�W�ɍs���āA���܂�̍��G�ɋC���������Ȃ����̂ɒ���āA�����̍����A�x�݂���ꂽ���Ƃ������āA�o�����邱�Ƃɂ����B�����n�܂�������̓W����Ƃ������Ƃ�����A���́A����قǍ��ݍ����Ă��邱�Ƃ͂Ȃ��A���̐l�̂��Ƃ��C�ɂ��邱�Ƃ��Ȃ��A��������ƍ�i������ނ��Ƃ��ł����B�����̒�����Ƃ������Ƃ������Ă̂��Ƃ��B�W����i�̎B�e�͉\�̂悤���������A�p�V���p�V���Ƃ����V���b�^�[���́A���܂蕷�����Ă��Ȃ��āA�Â��ɍ�i���ӏ܂���l���قƂ�ǂ������B���Z����O���l�̎p���ڗ������B�W���̕��@�ɂ��ẮA���̓W���́A�������Â����āA�X�|�b�g���C�g�Ă�lj�̂悤�Ɍ�������A�u�b�N�`���̍�i�̓r�f�I�f���Ŋe�y�[�W��������A�܂��A�o�i���X�g���S������ŗp�ӂ�����A���̃��X�g�ɂ��Ă���i�V���[�Y�ɂ��ĊȒP�Ȑ��������Ă�����ȂǂƍH�v���Â炳��Ă��܂����B

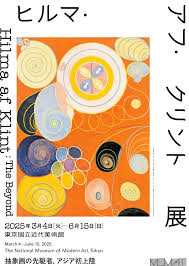

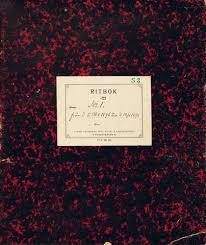

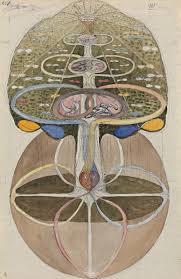

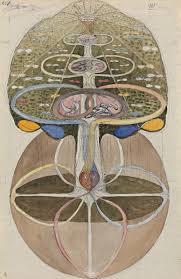

�q���}�E�A�t�E�N�����g�Ƃ����l�ɂ��āA���͉����m��Ȃ��̂ŁA�Љ�����˂Ď�Î҂����������p���܂��B�g�q���}�E�A�t�E�N�����g�i�P�W�U�Q�`�P�X�S�S�j�͂Q�O���I�����A���V���[�E�J���f�B���X�L�[��s�[�g�E�����h���A���Ƃ�����������̃A�[�e�B�X�g�ɐ�삯�Ē��ۊG���n�Ă�����ƂƂ��āA�ߔN�A�ĕ]���̋@�^�����܂��Ă��܂��B�P�X���I�㔼�̃X�E�F�[�f���ɐ��܂�A�����|�p�A�J�f�~�[�Ő����I�Ȕ��p��������ޏ��́A�ё���╗�i��ŕ]���āA��ƂƂ��ẴL�����A���X�^�[�g�����܂����B����Ő_���`�Ȃǂ̔鋳�v�z��X�s���`���A�Y���X�|���A����̎��H�Ȃǂ�ʂ��āA�A�J�f�~�b�N�ȊG��Ƃ͂܂������قȂ钊�ە\���ݏo���Ă����܂��B�ޏ������ە\���ɂ���ĒT�������u��Ɍ����Ȃ������v�Ƃ́A��I���E�݂̂Ɋւ����ł͂Ȃ��A������ɓW�J���ꂽ�l�X�ȉȊw�I�����E�����Ƌ��ʂ���S���ł��������Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B�ŏI�I�Ɏ��g���\�z�����_�a��������̂Ƃ��Đ��삳�ꂽ�S�P�X�R�_�̍�i���琬��u�_�a�̂��߂̊G��v�̑��݂����A���_�I���E�ƉȊw�I���E�A�o���ւ̊S���G��Ƃ��ċ�������Ƃ��āA�A�t�E�N�����g�������A���_���E�A�[�g�ɂ�����ŏd�v��Ƃ̈�l�Ƃ��Ĉʒu�Â����鏊�Ȃł��B�ޏ����c�����P,�O�O�O�_�����i�Q�͒��炭����ꂽ�l�X�ɒm����݂̂ł������A���ڂ��ς�����̂͂Q�P���I�ɓ����Ă���ł����A�Q�O�P�R�N�ɃX�g�b�N�z�����ߑ���p�ق���n�܂������[���b�p����W�Ȍ�A���̒��ڂ͐��E�I�Ȃ��̂ƂȂ�A����A�A�W�A���̉�ړW���J�Â���^�тƂȂ�܂����B�ޏ��̃L�����A�ɂ�����ő�̒B���Ƃ�����u�P�O�̍ő啨�v�i�P�X�O�V�N�j���͂��߁A�c���ꂽ�X�P�b�`��m�[�g�Ȃǂ̎����A������̔鋳�v�z�E���R�Ȋw�E�Љ�v�z�E�����^���Ƃ��������l�Ȑ���̌��̏Љ�������āA���̑n�슈���̑S�e���������������܂��B�h

����ł́A��i�����Ă��������Ǝv���܂��B

�P�́@�A�J�f�~�[�̋��炩��A�E�Ɖ�Ƃ�

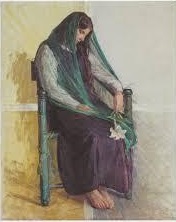

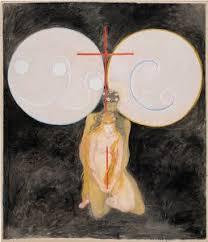

�K�쎞�エ��я����̍�i�ł��B

�K�쎞�エ��я����̍�i�ł��B

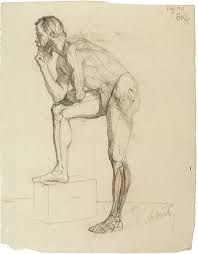

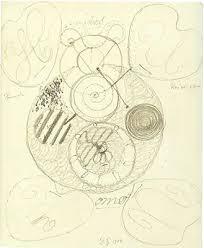

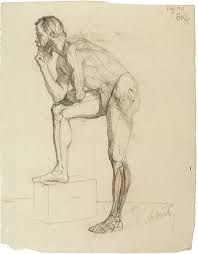

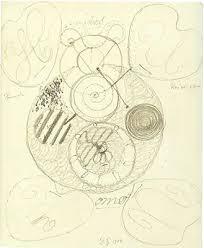

�u�l�̌����A�j�����f���v�Ƃ����P�W�W�T�N�̃X�P�b�`�ŁA�A�J�f�~�[�ł̊w�K�̋L�^�̂悤�Ȃ��̂ł����A���ۉ��`���悤�ȑO�q�̕��͋C�͔��o������ꂸ�A�����Ƃ����������I�Ƃ������A�^�ʖڂȗD�����Ƃ�����ۂł��B�����A�Ⴆ�ΑO�ɓ��ݏo�����E���̂Ђ��̕t�߂ō���`���Ă�����A�����̕G���ł͍��Ƌؓ���`���Ă���Ƃ��낪�ʔ����Ƃ���ł��B

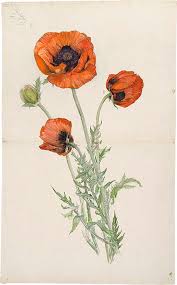

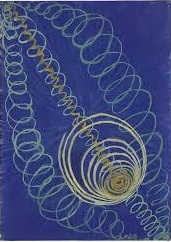

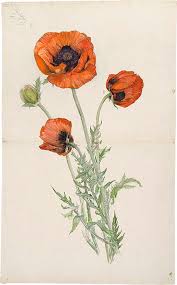

�A�J�f�~�[��D�G�Ȑ��тő��Ƃ���ƁA�E�Ɖ�Ƃ̓�����ݎn�߁A���̂���̏ё���╗�i�悪�W������Ă��܂������A�����Ƃ������A��ʂ̐l���G��Ƃ����ƁA�����������̂��Ƃ������̂ł��B�G�{�̑}�������܂����B�ł��A��i���̂��̂Ƃ͕ʂɁA�w�Z�𑲋Ƃ��ĊԂ��Ȃ���Ƃɒ������������Ƃ������Ƃ��A���ɂ͏��������ł����B�����|�s�[�̃X�P�b�`�́A���̍��ɕ`���ꂽ���̂̂悤�ł��B�ԂƖ��̂悤�ɐL�т�s���k���ɕ`���Ă��āA���Ȃ�͂������Ă���悤�Ɍ����܂��B���̌�ɁA���X�Əo�Ă���A���̐l�̒��ۓI�ȍ�i�̒��ŁA�A���̖����L�т�C���[�W�Ƃ��Ԃ��炭�C���[�W�͑傫�ȗv�f�Ƃ��Ă悭�o�Ă���̂ŁA���̍�����A�{�l�ɂ͎��o���Ȃ��Ă��A���R�ƋC�����������Ă����̂�������܂���B

�A�J�f�~�[��D�G�Ȑ��тő��Ƃ���ƁA�E�Ɖ�Ƃ̓�����ݎn�߁A���̂���̏ё���╗�i�悪�W������Ă��܂������A�����Ƃ������A��ʂ̐l���G��Ƃ����ƁA�����������̂��Ƃ������̂ł��B�G�{�̑}�������܂����B�ł��A��i���̂��̂Ƃ͕ʂɁA�w�Z�𑲋Ƃ��ĊԂ��Ȃ���Ƃɒ������������Ƃ������Ƃ��A���ɂ͏��������ł����B�����|�s�[�̃X�P�b�`�́A���̍��ɕ`���ꂽ���̂̂悤�ł��B�ԂƖ��̂悤�ɐL�т�s���k���ɕ`���Ă��āA���Ȃ�͂������Ă���悤�Ɍ����܂��B���̌�ɁA���X�Əo�Ă���A���̐l�̒��ۓI�ȍ�i�̒��ŁA�A���̖����L�т�C���[�W�Ƃ��Ԃ��炭�C���[�W�͑傫�ȗv�f�Ƃ��Ă悭�o�Ă���̂ŁA���̍�����A�{�l�ɂ͎��o���Ȃ��Ă��A���R�ƋC�����������Ă����̂�������܂���B

�Q�́@���_���E�̒Nj�

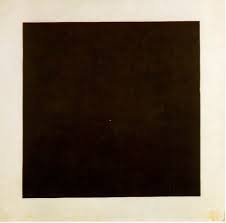

�����ŁA��i�̌X������ς��܂��B�P�͂œW������Ă�����i�Ƃ͘A�����������邱�Ƃ��ł��܂���B����قǕω��͓��˂ł��B�������܂Ō��Ă����� �ۊG��A�Ⴆ�A�J���f�B���X�L�[����h���A���̂悤�Ȑl�X�̍�i�͍ŏI�I�ɂ͉���`���Ă���̂����Ă�������Ȃ����̂ɂȂ��Ă���ɂ��Ă��A�ŏ��͉�����̓I�Ȃ��̂�`���Ă����̂��A�i�X�ƑΏۂ̌��ĕ�����`������n�߂Ē��ۓI�ȉ�ʂɂȂ��Ă����Ƃ������̂ł����B��ړW�ŁA�ނ�̍�i��N�㏇�Ɍ��Ă����ƁA��ۓI�ȉ�ʂ��璊�ۓI�ȉ�ʂɈڂ�ς���Ă����v���Z�X��������̂ł����B�������A���̐l�̏ꍇ�A�P�͂ƂQ�͂̓W���̊ԂɁA���������ڂ�ς��v���Z�X�͌����Ă��Ȃ��B���҂͑S���̕ʕ��ł��B

�ۊG��A�Ⴆ�A�J���f�B���X�L�[����h���A���̂悤�Ȑl�X�̍�i�͍ŏI�I�ɂ͉���`���Ă���̂����Ă�������Ȃ����̂ɂȂ��Ă���ɂ��Ă��A�ŏ��͉�����̓I�Ȃ��̂�`���Ă����̂��A�i�X�ƑΏۂ̌��ĕ�����`������n�߂Ē��ۓI�ȉ�ʂɂȂ��Ă����Ƃ������̂ł����B��ړW�ŁA�ނ�̍�i��N�㏇�Ɍ��Ă����ƁA��ۓI�ȉ�ʂ��璊�ۓI�ȉ�ʂɈڂ�ς���Ă����v���Z�X��������̂ł����B�������A���̐l�̏ꍇ�A�P�͂ƂQ�͂̓W���̊ԂɁA���������ڂ�ς��v���Z�X�͌����Ă��Ȃ��B���҂͑S���̕ʕ��ł��B

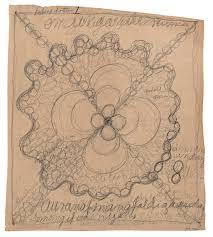

�����œW������Ă���̂́A�N�����g���܂ނT�l�Ƃ����O���[�v��������s���āA�����ŗ�I���݂��烁�b�Z�[�W�����A������L�^�������̂������ł��B

�����œW������Ă���̂́A�N�����g���܂ނT�l�Ƃ����O���[�v��������s���āA�����ŗ�I���݂��烁�b�Z�[�W�����A������L�^�������̂������ł��B

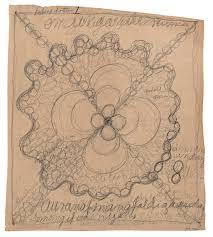

�����ł�����Ɨ����ǂ܂��āA��i�𗣂�čl���Ă݂܂��B����ɂ�����܂������A�N�����g�̐������P�X���I�㔼�̎Љ�ł́A�����͉ƒ�ɑ����鑶�݂ł���A�����̔��p�E���d���Ă����͈̂��|�I�ɒj�������������ł��B����Ȍ������ŃN�����g�͉�ƂɂȂ�܂��B�����ł͒��Ԃ��~�����Ȃ�ł��傤�B�w�Z�œ����̔��p���w�ԗF�l�܂��B���̉��ŁA�X�s���`���A���Ȑ��E�ւ̋����S���ґz����p�̎��H�̃T�[�N���ɎQ������B�N�����g���g�ɂ��u���������������ł����A�X�g�b�N�z�����̏㗬�Љ�ł��X�s���`���A���Ȑ��E�ւ̍D��S�͔��ɋ����A����ւ̎Q��������قǓ��قȂ��Ƃł͂Ȃ������Ƃ������Ƃł��B�N�����g�͒��ԂƁu�T�l�v�Ƃ��O���[�v���������A�����o�[�̉ƂŒ���I���ґz�ƌ��̉���J���A�J��[�߂Ă������Ƃ����킯�ł��B�����ŁA�g�����X��ԂɂȂ�Ȃ���A�삩��̃��b�Z�[�W�����ƁA������L�^����B�L�^�͕��͂ł͂Ȃ��A�h���[�C���O�ŁA���ꂪ�A�����œW������Ă�����̂ł��B���̃h���[�C���O�́A����Η삩��̃��b�Z�[�W�����̂܂܁A���̃g�����X��ԂŎ����M�L�̂悤�Ȍ`�ŕ`���ꂽ�ƌ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�܂�A�N�����g���`������������܂��A���g���ӎ����ĕ`�����Ƃ����̂ł͂Ȃ��A��Ȝ߈˂���āA�����ł͂Ȃ������ŕ`�����A�Ƃ����邩������܂���B���������˂���������ԂŁA����܂ł̐l���Ƃ��A�w��ł����`���Ƃ������Ƃ���A����Ή������āA�`�����̂ł͂Ȃ����B

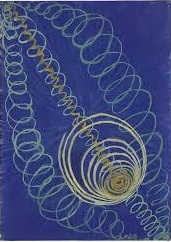

�����œW������Ă���h���[�C���O�́A��i�Ƃ��ĕ`���ꂽ���̂ł͂Ȃ��ł��傤�B�V���v���Ȑ��̉^����g���̘A�Ȃ�̂悤�ȉ���`���Ă���̂��Ӗ��̕�����Ȃ����̂���A�A���A�זE�A�V�̂Ȃǂ̃��`�[�t���A�g�����_���ɔz�u�������̂܂ŁB�����́A��ɐ��삳��钊�ۓI�ȍ�i�̊�ƂȂ����ƌ�����Ǝv���܂��B

�����œW������Ă���h���[�C���O�́A��i�Ƃ��ĕ`���ꂽ���̂ł͂Ȃ��ł��傤�B�V���v���Ȑ��̉^����g���̘A�Ȃ�̂悤�ȉ���`���Ă���̂��Ӗ��̕�����Ȃ����̂���A�A���A�זE�A�V�̂Ȃǂ̃��`�[�t���A�g�����_���ɔz�u�������̂܂ŁB�����́A��ɐ��삳��钊�ۓI�ȍ�i�̊�ƂȂ����ƌ�����Ǝv���܂��B

�����ł܂��A�����~�܂��čl���܂��B���̂T�l�̃m�[�g�̃h���[�C���O�͍�i�ł͂Ȃ��A���\���Đl�X�Ɍ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤�B�����܂ł��A�T�l�̒��Ԃ̓��ւ̂��߂̂��̂ł��傤�B�������Ƃ���ƁA�E�Ɖ�Ƃł���N�����g�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂�`���Ă����̂ł��傤���B���ꂪ�A�������ѓW������Ă����u��������ɍ��鏗���v�̂悤�ȋ�ۓI�ȍ�i�Ȃ̂ł��傤�B�����炭�A�N�����g�͐E�Ɖ�ƂƂ��ẮA���̂悤�ȍ�i�������ƕ`�������A���g�ƒ��Ԃ̂��߂ɂ͒��ۉ�̂悤�ȍ�i�𐧍삷��Ƃ����A����Γ�d���������Ă����̂ł͂Ȃ����B������A���ۓI�ȍ�i�͐l�X�Ƃ���Ƃ̐��E�Ƃ��Љ�Ƃ��������Ƃ��l�����邱�ƂȂ��A�D���ɕ`���Ă����̂ł͂Ȃ����B����ȋC�����܂��B�Ƃ����̂��A�W������Ă���h���[�C���O�����Ă���ƁA�S�̂Ƃ��āA�����y�����ȕ��͋C���`����Ă���悤�ȋC������̂ł��B�����Č����g�����сh�̊��o�Ƃł��������炢�����B�T�l�̉�́A����_���`�̏W�܂�Ȃ̂ł��傤���A���ł������q��̂悤�Ȑ��i�����������̂łȂ��ł��傤���B�T�l�̏������W�܂��āA�����ł����݂Ȃ��炨����ɋ�����B���̒��ŁA���ƃy���ŁA�����ł��Ȃ������ł��Ȃ��ƁA������������A����Ȃ̂͂ǂ����ƁA���킢�����`�[�t��`����������A���ɂ͂ނ��Ⴍ����Ȑ��������āA��k�̂悤�ɏ���������A���ʂƂ��Ďc���ꂽ�̂��A�����œW������Ă���h���[�C���O�ł��B������A�����̔��p�̏펯�Ƃ����炳�ꂽ���p�Ƃ��O���̂��ƂȂǂ���؍l�����B���ւ̒������Ėʔ������ĕ`�������̂������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�����ł܂��A�����~�܂��čl���܂��B���̂T�l�̃m�[�g�̃h���[�C���O�͍�i�ł͂Ȃ��A���\���Đl�X�Ɍ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤�B�����܂ł��A�T�l�̒��Ԃ̓��ւ̂��߂̂��̂ł��傤�B�������Ƃ���ƁA�E�Ɖ�Ƃł���N�����g�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂�`���Ă����̂ł��傤���B���ꂪ�A�������ѓW������Ă����u��������ɍ��鏗���v�̂悤�ȋ�ۓI�ȍ�i�Ȃ̂ł��傤�B�����炭�A�N�����g�͐E�Ɖ�ƂƂ��ẮA���̂悤�ȍ�i�������ƕ`�������A���g�ƒ��Ԃ̂��߂ɂ͒��ۉ�̂悤�ȍ�i�𐧍삷��Ƃ����A����Γ�d���������Ă����̂ł͂Ȃ����B������A���ۓI�ȍ�i�͐l�X�Ƃ���Ƃ̐��E�Ƃ��Љ�Ƃ��������Ƃ��l�����邱�ƂȂ��A�D���ɕ`���Ă����̂ł͂Ȃ����B����ȋC�����܂��B�Ƃ����̂��A�W������Ă���h���[�C���O�����Ă���ƁA�S�̂Ƃ��āA�����y�����ȕ��͋C���`����Ă���悤�ȋC������̂ł��B�����Č����g�����сh�̊��o�Ƃł��������炢�����B�T�l�̉�́A����_���`�̏W�܂�Ȃ̂ł��傤���A���ł������q��̂悤�Ȑ��i�����������̂łȂ��ł��傤���B�T�l�̏������W�܂��āA�����ł����݂Ȃ��炨����ɋ�����B���̒��ŁA���ƃy���ŁA�����ł��Ȃ������ł��Ȃ��ƁA������������A����Ȃ̂͂ǂ����ƁA���킢�����`�[�t��`����������A���ɂ͂ނ��Ⴍ����Ȑ��������āA��k�̂悤�ɏ���������A���ʂƂ��Ďc���ꂽ�̂��A�����œW������Ă���h���[�C���O�ł��B������A�����̔��p�̏펯�Ƃ����炳�ꂽ���p�Ƃ��O���̂��ƂȂǂ���؍l�����B���ւ̒������Ėʔ������ĕ`�������̂������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�R�́@�u�_�a�̂��߂̊G��v

�P�X�O�S�N�A�N�����g�͂T�l�̌���ŁA�G��`���悤�ɂƍ������܂��B���̌[���ɂ���Đ��ݏo���ꂽ�̂��A�S�P�X�R�_����Ȃ�u�_�a�̂��߂̊G��v�������Ƃ������Ƃł��B�������A�W���̊j�S�����낤�Ǝv���܂��B�N�����g�̂S�O�Αォ��T�O�Α�ɂ����ẮA���傤�Ǒs�N���ɂ������ƂƂ��Đ��n���}���A�������p���t���ł��鎞���ɕ`���ꂽ���̂ł��B�T�l�̃m�[�g�Ńh���[�C���O����Ă������̂��A�G���i�Ƃ��Đl�X�Ɍ����邱�Ƃ��ł�����̂ɁA�܂Ƃ߂�����

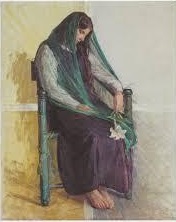

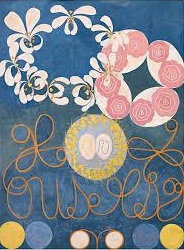

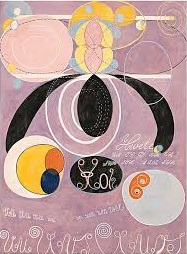

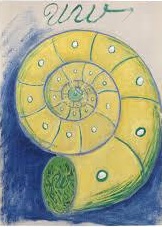

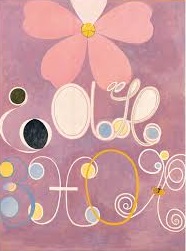

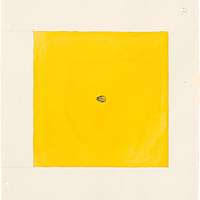

�u�����̍��ׁA�v�t�^�K�N�V���[�Y�v�i�P�X�O4�U�`�P�X�O�V�N�j

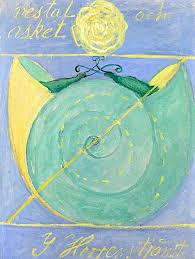

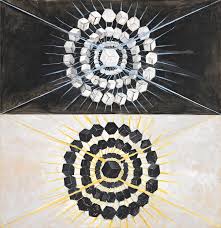

���̃V���[�Y�ł͌����ł����A��ƂȂ�F�͉��Ɛ����Ă��̓�F��������Ƃ���Ɍ�����ŁA�N�����g���g���ے��I�ȈӖ���t���Ă���B�͏����A���͒j�����ے����A���̑Η������������ΐF�Ƃ����킯�ł��B�j�Ə��A���邢�͑P�ƈ��̂悤�ȓ��ɂ���Ĉ����ꂽ���҂����т��A���E�̎n�܂�ɂ������P�ꐫ���Č�����A�Ƃ����_�q�w�̋��������Ɛ́u�_�a�̂��߂̊G��v�S�̂ł����p����Ă��܂��B�Ȃ��A�F���́A����܂Ő����Ȃ��Ȃ��猩�Ă����N�����g�̖��ʍ�i�ɔ�ׂāA��C�ɖ��邭�Ȃ�܂����B

���̃V���[�Y�ł͌����ł����A��ƂȂ�F�͉��Ɛ����Ă��̓�F��������Ƃ���Ɍ�����ŁA�N�����g���g���ے��I�ȈӖ���t���Ă���B�͏����A���͒j�����ے����A���̑Η������������ΐF�Ƃ����킯�ł��B�j�Ə��A���邢�͑P�ƈ��̂悤�ȓ��ɂ���Ĉ����ꂽ���҂����т��A���E�̎n�܂�ɂ������P�ꐫ���Č�����A�Ƃ����_�q�w�̋��������Ɛ́u�_�a�̂��߂̊G��v�S�̂ł����p����Ă��܂��B�Ȃ��A�F���́A����܂Ő����Ȃ��Ȃ��猩�Ă����N�����g�̖��ʍ�i�ɔ�ׂāA��C�ɖ��邭�Ȃ�܂����B

�u���R�v�͍������畬�o����悤�Ȑ̏�ɔ�яo�����q�g�f���A���[�o�̂悤�Ɍ����Ă��܂��B�u���T�v�͂v�t�̕����Ɗ��L�i����ł̓I�E���K�C�ŁA����͐��������ʼnߋ��ƌ��݂����т��鑶�݂̃��^�t�@�[�ł���Ɛ�������Ă��܂����j���`����Ă��܂��B�����́A���m�ȗ֊s�ŁA���̂��̂ƕ�����悤�ɕ`����Ă��܂��B���L�́A���̌�̂����ƒ��ۓI�ȍ�i�ɂ��o�Ă��܂����A�N�����g�̒��ۉ�͕����̌`�Ԃ̖{���I�Ȃ��̂𒊏o���ĕ\�킷�Ƃ����A���ۂƂ�����̈Ӗ��ɓK���悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��ƁA���ɂ͎v���܂��B�_�߂�݂����ȕs�v�c�ȃC���[�W���[���������邽���̂悤�ɂ��āA������h���[�C���O�Ƃ��Ďc���A����𐼗m�G��̕��@�ɓ��Ă͂߂ĊG���i�Ƃ��Đ��藧������B����́A����ΐԂ�V�ɃN�������Ɖ�p����^���āA�V�тȂ��炨�G�����������悤�Ȃ��̂��A�G��Ƃ��Đ������悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�N�����g�͋�������A��̐�����������l�ł�����A���C�ȐԂ�V�̂悤�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�����ŁA���Ƃ����_�߂�ŁA�����ł͂Ȃ������Ƃ������̎����������Ă��̉��̎��������C�Ȃ��G����������B���̌��ʂ��A���̂悤�ȍ�i�Ƃ��Č�����B������A���̍�i�ŕ`����Ă��銪�L�́A�����̊��L��`�������̂ł͂Ȃ��A�[���Ƃ��Ď��C

�u���R�v�͍������畬�o����悤�Ȑ̏�ɔ�яo�����q�g�f���A���[�o�̂悤�Ɍ����Ă��܂��B�u���T�v�͂v�t�̕����Ɗ��L�i����ł̓I�E���K�C�ŁA����͐��������ʼnߋ��ƌ��݂����т��鑶�݂̃��^�t�@�[�ł���Ɛ�������Ă��܂����j���`����Ă��܂��B�����́A���m�ȗ֊s�ŁA���̂��̂ƕ�����悤�ɕ`����Ă��܂��B���L�́A���̌�̂����ƒ��ۓI�ȍ�i�ɂ��o�Ă��܂����A�N�����g�̒��ۉ�͕����̌`�Ԃ̖{���I�Ȃ��̂𒊏o���ĕ\�킷�Ƃ����A���ۂƂ�����̈Ӗ��ɓK���悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��ƁA���ɂ͎v���܂��B�_�߂�݂����ȕs�v�c�ȃC���[�W���[���������邽���̂悤�ɂ��āA������h���[�C���O�Ƃ��Ďc���A����𐼗m�G��̕��@�ɓ��Ă͂߂ĊG���i�Ƃ��Đ��藧������B����́A����ΐԂ�V�ɃN�������Ɖ�p����^���āA�V�тȂ��炨�G�����������悤�Ȃ��̂��A�G��Ƃ��Đ������悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�N�����g�͋�������A��̐�����������l�ł�����A���C�ȐԂ�V�̂悤�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�����ŁA���Ƃ����_�߂�ŁA�����ł͂Ȃ������Ƃ������̎����������Ă��̉��̎��������C�Ȃ��G����������B���̌��ʂ��A���̂悤�ȍ�i�Ƃ��Č�����B������A���̍�i�ŕ`����Ă��銪�L�́A�����̊��L��`�������̂ł͂Ȃ��A�[���Ƃ��Ď��C ���[�W�ŁA����͋�ۂł����ۂł��Ȃ��Ƃł������܂��傤���B�u���P�U�v�́A�d���g��G�l���M�[�̓`�d�����o�������Ɖ������Ă��܂����A�Q�����A�点���ɉ�����Ȃ���L���A�������Ă����l�q�A�Ƃ������A�����y�����ɉ�]���Ă���悤�Ɍ����܂��B�������A���N���Ȉ�ۂ�^���܂��B�ܐl�ɂ��h���[�C���O�ɂ��p�o���Ă���p�^�[���ł��B�P�O�N�ɂ���Ԍ��̌o���ɂ���āA�N�����g�͂��̂悤�ȊG���A���ӎ��ɕ`�����Ƃ��\�ɂȂ��Ă����A�Ɖ��߂��邱�Ƃ��\��������Ȃ��Ǝv���܂��B�ʔ����̂��u���X�v�ŁA�^���b�g�J�[�h��C���h�̌Ñ�@���̕lj�̂悤�ȏے��I�Ȑ}����z�킹��B�̊k�������o�����Q�C�̃J�^�c�������G�o������点�A���̏�Ƀo���̉Ԃ��炢�āA�g��Ɏd���郔�F�X�^���ƃA�X�P�b�g�h�Ə������܂�Ă���B���F�X�^���͏������Ӗ����A�A�X�P�b�g�͋֗~���Ӗ�����Ɖ������Ă��܂����B

���[�W�ŁA����͋�ۂł����ۂł��Ȃ��Ƃł������܂��傤���B�u���P�U�v�́A�d���g��G�l���M�[�̓`�d�����o�������Ɖ������Ă��܂����A�Q�����A�点���ɉ�����Ȃ���L���A�������Ă����l�q�A�Ƃ������A�����y�����ɉ�]���Ă���悤�Ɍ����܂��B�������A���N���Ȉ�ۂ�^���܂��B�ܐl�ɂ��h���[�C���O�ɂ��p�o���Ă���p�^�[���ł��B�P�O�N�ɂ���Ԍ��̌o���ɂ���āA�N�����g�͂��̂悤�ȊG���A���ӎ��ɕ`�����Ƃ��\�ɂȂ��Ă����A�Ɖ��߂��邱�Ƃ��\��������Ȃ��Ǝv���܂��B�ʔ����̂��u���X�v�ŁA�^���b�g�J�[�h��C���h�̌Ñ�@���̕lj�̂悤�ȏے��I�Ȑ}����z�킹��B�̊k�������o�����Q�C�̃J�^�c�������G�o������点�A���̏�Ƀo���̉Ԃ��炢�āA�g��Ɏd���郔�F�X�^���ƃA�X�P�b�g�h�Ə������܂�Ă���B���F�X�^���͏������Ӗ����A�A�X�P�b�g�͋֗~���Ӗ�����Ɖ������Ă��܂����B

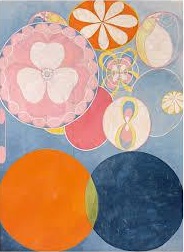

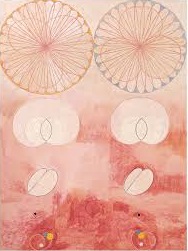

�u�G���X�E�V���[�Y�A�v�t�^�K�N�V���[�Y�v�i�P�X�O�V�N�j

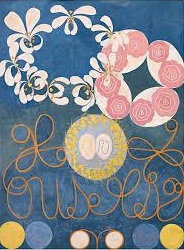

�u�����̍��ׁv���̂悤�Ȃ�������Ƃ����F����ɂ��Ă����̂���A���̃V���[�Y�ł̓p�X�e���J���[�̃s���N����̂ŁA��ۂ��K���b�ƕς��܂��B�u�����̍��ׁv�ł͔g������]���Ȃ��甭�U���邢�͕��˂������f����ꂽ�Ȑ��́A���̃V���[�Y�ł͗��[����������`�Ԃ�����āA���ꂪ�P�����ăn�[�g��Ԃ̌`�ɂȂ��āA�����̓s���N�ɓh���w�i�͔��A���邢�͔��œh���w�i�̓s���N�Ƃ����悤�ɁA�`�Ԃ������яオ��A�����ɔg��╶����������Ă���B�S�̂Ƀp�X�e���J���[�̒W����ۂŁA������Ƃ����Ă͌��������ł��傤���A���킢�����͋C������܂��B�������������́A�J���f�B���X�L�[��N���[�ł͐�ɖ����ł��B�^�C�g�����́u�G���X�v�ɂ��ẮA�g�G���X�́A������F�̗Z���ł���A�Ƃ�킯���̗�������������́h�Ƃ����N�����g�̌��t���������Ă��܂����B

�u�����̍��ׁv���̂悤�Ȃ�������Ƃ����F����ɂ��Ă����̂���A���̃V���[�Y�ł̓p�X�e���J���[�̃s���N����̂ŁA��ۂ��K���b�ƕς��܂��B�u�����̍��ׁv�ł͔g������]���Ȃ��甭�U���邢�͕��˂������f����ꂽ�Ȑ��́A���̃V���[�Y�ł͗��[����������`�Ԃ�����āA���ꂪ�P�����ăn�[�g��Ԃ̌`�ɂȂ��āA�����̓s���N�ɓh���w�i�͔��A���邢�͔��œh���w�i�̓s���N�Ƃ����悤�ɁA�`�Ԃ������яオ��A�����ɔg��╶����������Ă���B�S�̂Ƀp�X�e���J���[�̒W����ۂŁA������Ƃ����Ă͌��������ł��傤���A���킢�����͋C������܂��B�������������́A�J���f�B���X�L�[��N���[�ł͐�ɖ����ł��B�^�C�g�����́u�G���X�v�ɂ��ẮA�g�G���X�́A������F�̗Z���ł���A�Ƃ�킯���̗�������������́h�Ƃ����N�����g�̌��t���������Ă��܂����B

�u��^�̐l�����G��A�v�t�^�K�N�V���[�Y�v�i�P�X�O�V�N�j

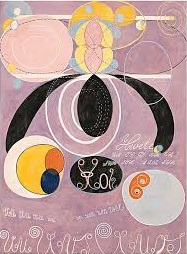

�����ł܂����͋C���ς��܂��B�����܂łR�̃V���[�Y���P�N����P�N���̊��ԂŁA����قǕ��͋C�̈قȂ�V���[�Y��Z���Ԃ̂����ɁA���ꂼ��P�O�_�O����������Ő��삵�Ă��܂��Ƃ����̂́A����܂ł̉������������Ă��Ă͂��߂Ăł��邱�Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B���ꂪ�P�O�N�ȏ�������đ�����ꂽ�T�l��̏W�܂�ƁA�m�[�g�ւ̃h���[�C���O�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤���B�����ł́A�u�G���X�E�V���[�Y�v�ŕ`����Ă����`�ۂ��A�Ⴆ�V�����g���b�N�ɂȂ�Ȃǐ�������Đ}�\�̂悤�ɂȂ�A����̏�ɐ}�\�ɗ��ނ悤�ɐl�����`����܂����A���̃|�[�Y�̓V���{���b�N�ł��B�u���T�v�ɂ͂���܂ł̑S��i�̌��Ƃ����T�u�E�^�C�g�����t�����Ă��邻���ł��B�����̔w�i�̏��

�����ł܂����͋C���ς��܂��B�����܂łR�̃V���[�Y���P�N����P�N���̊��ԂŁA����قǕ��͋C�̈قȂ�V���[�Y��Z���Ԃ̂����ɁA���ꂼ��P�O�_�O����������Ő��삵�Ă��܂��Ƃ����̂́A����܂ł̉������������Ă��Ă͂��߂Ăł��邱�Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B���ꂪ�P�O�N�ȏ�������đ�����ꂽ�T�l��̏W�܂�ƁA�m�[�g�ւ̃h���[�C���O�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤���B�����ł́A�u�G���X�E�V���[�Y�v�ŕ`����Ă����`�ۂ��A�Ⴆ�V�����g���b�N�ɂȂ�Ȃǐ�������Đ}�\�̂悤�ɂȂ�A����̏�ɐ}�\�ɗ��ނ悤�ɐl�����`����܂����A���̃|�[�Y�̓V���{���b�N�ł��B�u���T�v�ɂ͂���܂ł̑S��i�̌��Ƃ����T�u�E�^�C�g�����t�����Ă��邻���ł��B�����̔w�i�̏��

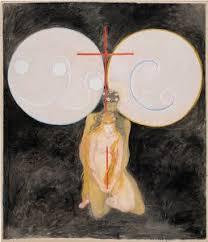

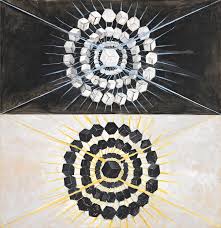

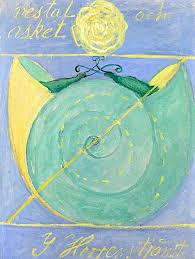

�傫�ȉ~������A���̓����̐^������ɍ��E�Ώ̂ɐƉ��F�̏����ȉ~���z�u����A���҂͏d�Ȃ荇���A�������Ă��܂��B���ꂼ��̉~�̓����ɔ����łg�̎���������Ă��܂��B���̂g�͉�ʂ̒����ɔ����\���˂ɍ��E���狲�܂��悤�ɏ�����Ă��܂��B���̂g�͍����̗�I���݂̈Ӗ�������Ɖ������Ă��܂����B���E�Ώ̂̓�̉~�͑傫�ȉ~�̒��ɂ������d�Ȃ�悤�ɕ`����Ă��āA���ꂼ��ɐƉ��̔g���ɐ���������Ă��܂��B�O�ɂ��o�Ă��܂������A�͒j�����A���͏������̃��^�t�@�[�ł��B����ł́A�_�q�w�̃��h���t�E�V���^�C�i�[�̗��_�������ɕ\������Ă���Ɛ������Ă��܂����A�����������Ƃ��v���܂����A�X�}�[�g�Ȑ}���Ƃ��邱�ƂŃZ���X�̂����������ɂ��ʂ���悤�Ȋ��o�������܂��B�u���U�v�ɂ��A�\���˂ƍ��E�Ώ̂̉~���`����Ă��܂����A�����ŕ��������j�����V���F�̕`���t�@���^�W�b�N�Ȑl������z�킹�܂��B�����������݊��̂Ȃ����\�I�Ȑl�����́A�w�I�Ȑ}���ƈӊO�ƃ}�b�`���Ă��āA�t�@���^�W�[�����o���Ă���A�Ǝv���܂��B���ꂪ�A���ɂ͋����[���B

�傫�ȉ~������A���̓����̐^������ɍ��E�Ώ̂ɐƉ��F�̏����ȉ~���z�u����A���҂͏d�Ȃ荇���A�������Ă��܂��B���ꂼ��̉~�̓����ɔ����łg�̎���������Ă��܂��B���̂g�͉�ʂ̒����ɔ����\���˂ɍ��E���狲�܂��悤�ɏ�����Ă��܂��B���̂g�͍����̗�I���݂̈Ӗ�������Ɖ������Ă��܂����B���E�Ώ̂̓�̉~�͑傫�ȉ~�̒��ɂ������d�Ȃ�悤�ɕ`����Ă��āA���ꂼ��ɐƉ��̔g���ɐ���������Ă��܂��B�O�ɂ��o�Ă��܂������A�͒j�����A���͏������̃��^�t�@�[�ł��B����ł́A�_�q�w�̃��h���t�E�V���^�C�i�[�̗��_�������ɕ\������Ă���Ɛ������Ă��܂����A�����������Ƃ��v���܂����A�X�}�[�g�Ȑ}���Ƃ��邱�ƂŃZ���X�̂����������ɂ��ʂ���悤�Ȋ��o�������܂��B�u���U�v�ɂ��A�\���˂ƍ��E�Ώ̂̉~���`����Ă��܂����A�����ŕ��������j�����V���F�̕`���t�@���^�W�b�N�Ȑl������z�킹�܂��B�����������݊��̂Ȃ����\�I�Ȑl�����́A�w�I�Ȑ}���ƈӊO�ƃ}�b�`���Ă��āA�t�@���^�W�[�����o���Ă���A�Ǝv���܂��B���ꂪ�A���ɂ͋����[���B

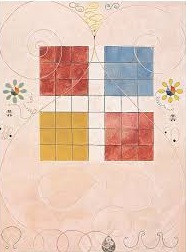

�u�P�O�̍ő啨�v�i�P�X�O�V�N�j

���̓W����̒��j���W�����낤�Ǝv���܂��B�Â���̍L���W�����̒����ɑ唻�̍�i���S�ʂɓW�������l�p�`�̒��ɏƖ������Ă��A���̂܂������悤�ɍ�i�����Ă����Ƃ����A�Â����W���ɂȂ��Ă��܂����B�܂�ŁA�`�x�b�g�����̎��@�ł��o�̂܂������悤�Ȃ��̂Ƃ����Ă������ł��傤���B���̑傫��������܂����A���|�I�ł��B�W�����̎l���̕ǂɂ̓x���`�������ɂȂ��Ă��܂����A�v�킸�����������č�i�߂Ă���ƁA���̂܂ɂ��m�炸�Ƀx���`�ɍ����~�낵�āA���炭�ځ[���Ƃ��č�i�ɖڂ������Ă���B����Ȋӏ܂̎d���������̂́A�ȑO�Ƀ}�[�N�E���X�R�̋���ȍ�i�ɐڂ������ȗ��ł��B

���̓W����̒��j���W�����낤�Ǝv���܂��B�Â���̍L���W�����̒����ɑ唻�̍�i���S�ʂɓW�������l�p�`�̒��ɏƖ������Ă��A���̂܂������悤�ɍ�i�����Ă����Ƃ����A�Â����W���ɂȂ��Ă��܂����B�܂�ŁA�`�x�b�g�����̎��@�ł��o�̂܂������悤�Ȃ��̂Ƃ����Ă������ł��傤���B���̑傫��������܂����A���|�I�ł��B�W�����̎l���̕ǂɂ̓x���`�������ɂȂ��Ă��܂����A�v�킸�����������č�i�߂Ă���ƁA���̂܂ɂ��m�炸�Ƀx���`�ɍ����~�낵�āA���炭�ځ[���Ƃ��č�i�ɖڂ������Ă���B����Ȋӏ܂̎d���������̂́A�ȑO�Ƀ}�[�N�E���X�R�̋���ȍ�i�ɐڂ������ȗ��ł��B

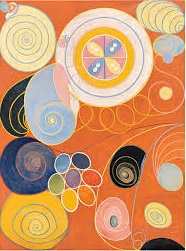

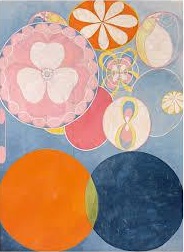

�u�P�O�̍ő啨�v�Ƃ����V���[�Y���̂Ƃ���S�P�O�_�ŁA�c�N���Q�_�i��F�͌Q�F�j�A�N���Q�_�i��F�̓I�����W�F�j�A���N���S�_�i��F�̓s���N�F�j�����ĘV�N���Q�_�i��F�͔����F�j�ƁA���R�Ƌ敪���ꂽ�\���ƂȂ��Ă��܂��B

�܂��A�c�N���ł́A�u���P�v�i�����j�͔Z���A�܂�Q�F��w�i�ɂ��Ĕ����Ԃт炪�ւɂȂ�A�߂��ɂ̓s���N�F�̃o�����W�炢�Ă��܂��B��ʂ̉����ɂ͉��Ɛ̓�̉~���V�����g���[�ɕ`����Ă��܂��B����́A�O�̂Ƃ���ɂ�����܂����j�����Ə������̃��^�t�@�[�ł��B����Ƀ����̉Ԃ͏������A�o���̉Ԃ͒j�����̃��^�t�@�[�ł��B�����āA�G�̒����ɂ́A��̏������܂��͗��̌`�������~������܂��B�����āA�����W�F�̕������̂悤�ɁA���邢�͈�M�����̂悤�ɕ`����Ă��āA���̕����ua�v�Ɓuv�v�́A�E�F�X�^���Ƌ֗~��`�Ƃ������t��\���Ă���Ƃ������Ƃł��B�E�F�X�^���̏����͌Ñネ�[�}�̏��_�E�F�X�^�̛ޏ��ŁA���Ȃ����邱�Ƃ����̎g���Ƃ��Ă��āA����A�֗~��`�҂́A���邽�߂ɓ��̓I�ȗ~�]����������悤�Ƃ���l�X���Ƃ������Ƃł��B���̍�i�ł́A�֗~��`�͉��F�ƒj�������Ɍ��ѕt�����A�E�F�X�^���̏����͐F�Ə��������Ɍ��ѕt�����Ă��܂��B���̒j�����Ə������̓�d���́u�����̍��ׁv�̂Ƃ���Əd�Ȃ�܂��B�����炭�A�l�̐l���ɂ�����c�����́A���E�ɂ����錴���̍��ׂɏd�Ȃ�̂ł��傤�B�u���Q�v�i�E���j�́A�w�i�����邢��F�ɂȂ�A�Ԃ̐������邢�͕ό`�̂悤�ȗl�q���@�ׂȐ��ŕ\����Ă��āA�I�����W�Ɛ̑傫�ȉ~���u���P�v�Ɠ��l�̏ے��I�ȋ@�\�������Ă��܂��B�����̊G��ł́A�����̌ʂ̌`���ɂȂ��ĕ`����Ă��܂��B�����̑͒j�����Ə������ɏے��������̂ł�����A�Η�������̂ł͂Ȃ��A�S�̂Ƃ��Č`���������̂Ƃ��đ�������A�j�Ə��A���邢�͑P�ƈ��̂悤�ȓ��ɂ���Ĉ����ꂽ���҂����т��A���E�̎n�܂�ɂ������P�ꐫ���Č�����u�����̍��ׁv�̃V���[�Y�Ő�������Ă������̂ł����B

�܂��A�c�N���ł́A�u���P�v�i�����j�͔Z���A�܂�Q�F��w�i�ɂ��Ĕ����Ԃт炪�ւɂȂ�A�߂��ɂ̓s���N�F�̃o�����W�炢�Ă��܂��B��ʂ̉����ɂ͉��Ɛ̓�̉~���V�����g���[�ɕ`����Ă��܂��B����́A�O�̂Ƃ���ɂ�����܂����j�����Ə������̃��^�t�@�[�ł��B����Ƀ����̉Ԃ͏������A�o���̉Ԃ͒j�����̃��^�t�@�[�ł��B�����āA�G�̒����ɂ́A��̏������܂��͗��̌`�������~������܂��B�����āA�����W�F�̕������̂悤�ɁA���邢�͈�M�����̂悤�ɕ`����Ă��āA���̕����ua�v�Ɓuv�v�́A�E�F�X�^���Ƌ֗~��`�Ƃ������t��\���Ă���Ƃ������Ƃł��B�E�F�X�^���̏����͌Ñネ�[�}�̏��_�E�F�X�^�̛ޏ��ŁA���Ȃ����邱�Ƃ����̎g���Ƃ��Ă��āA����A�֗~��`�҂́A���邽�߂ɓ��̓I�ȗ~�]����������悤�Ƃ���l�X���Ƃ������Ƃł��B���̍�i�ł́A�֗~��`�͉��F�ƒj�������Ɍ��ѕt�����A�E�F�X�^���̏����͐F�Ə��������Ɍ��ѕt�����Ă��܂��B���̒j�����Ə������̓�d���́u�����̍��ׁv�̂Ƃ���Əd�Ȃ�܂��B�����炭�A�l�̐l���ɂ�����c�����́A���E�ɂ����錴���̍��ׂɏd�Ȃ�̂ł��傤�B�u���Q�v�i�E���j�́A�w�i�����邢��F�ɂȂ�A�Ԃ̐������邢�͕ό`�̂悤�ȗl�q���@�ׂȐ��ŕ\����Ă��āA�I�����W�Ɛ̑傫�ȉ~���u���P�v�Ɠ��l�̏ے��I�ȋ@�\�������Ă��܂��B�����̊G��ł́A�����̌ʂ̌`���ɂȂ��ĕ`����Ă��܂��B�����̑͒j�����Ə������ɏے��������̂ł�����A�Η�������̂ł͂Ȃ��A�S�̂Ƃ��Č`���������̂Ƃ��đ�������A�j�Ə��A���邢�͑P�ƈ��̂悤�ȓ��ɂ���Ĉ����ꂽ���҂����т��A���E�̎n�܂�ɂ������P�ꐫ���Č�����u�����̍��ׁv�̃V���[�Y�Ő�������Ă������̂ł����B

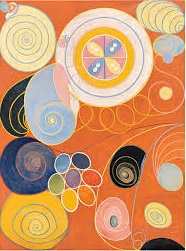

�Q�Ԗڂ̐N���ł́A�w�i����]���Ė��邢�I�����W�F�ɂȂ�܂��B�u���R�v(����)�ł́A��ʂɕ����̗����⊪�L�������܂��B�����́A�u�����̍��ׁv�V���[�Y�ł́A�d���g��G�l���M�[�̓`�d�����o�������Ɖ������Ă��܂����A�Q�����A�点���ɉ�����Ȃ���L���A�������Ă����l�q��\�킵�Ă��܂������A�����ɂ��A���ꂪ���f���Ă���ƍl�����܂��B����́A�N���̖L���ȃG�l���M�[�⓮�����V���{���C�Y���Ă���Ǝv���܂��B�����u���S�v�i�E���j�ł́A�����̗��[����������`�Ԃ�����āA���ꂪ�P�����ăn�[�g��Ԃ̌`�ɂȂ��ėZ��������Ԃ�\�킵�Ă���B����́A�u�����̍��ׁv�Ɏ����u�G���X�E�V���[�Y�v�ɏd�Ȃ�Ǝv���܂��B�����̎n�܂���ے����闑�`������Ƃ��Ă��āA���ꂪ�ԕق̌`���\��������A�L�@�I�ȐA����A���Ɋ֘A���鑽���̌`�������܂��B

�Q�Ԗڂ̐N���ł́A�w�i����]���Ė��邢�I�����W�F�ɂȂ�܂��B�u���R�v(����)�ł́A��ʂɕ����̗����⊪�L�������܂��B�����́A�u�����̍��ׁv�V���[�Y�ł́A�d���g��G�l���M�[�̓`�d�����o�������Ɖ������Ă��܂����A�Q�����A�点���ɉ�����Ȃ���L���A�������Ă����l�q��\�킵�Ă��܂������A�����ɂ��A���ꂪ���f���Ă���ƍl�����܂��B����́A�N���̖L���ȃG�l���M�[�⓮�����V���{���C�Y���Ă���Ǝv���܂��B�����u���S�v�i�E���j�ł́A�����̗��[����������`�Ԃ�����āA���ꂪ�P�����ăn�[�g��Ԃ̌`�ɂȂ��ėZ��������Ԃ�\�킵�Ă���B����́A�u�����̍��ׁv�Ɏ����u�G���X�E�V���[�Y�v�ɏd�Ȃ�Ǝv���܂��B�����̎n�܂���ے����闑�`������Ƃ��Ă��āA���ꂪ�ԕق̌`���\��������A�L�@�I�ȐA����A���Ɋ֘A���鑽���̌`�������܂��B

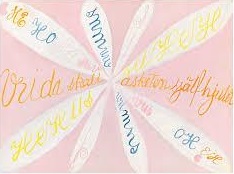

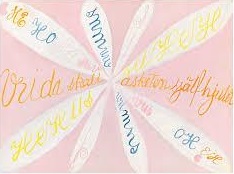

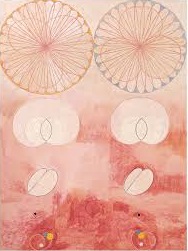

�R�Ԗڂ̐��l���͑��̎����Ƃ͈���ĂS�_�ƍ�i�������Ȃ��Ă��܂��B����܂łƂ͉�ʂ̗l�q���傫���ς��܂��B�s���N���甖���̒W���F��w�i�ɂ��āA������L�����S�ʂɓW�J����A�_���Ɛ����ƂƂ��Ɂu�}���v�����������A�ו������G�ɂȂ��Ă��܂��B�u���T�v�i�����j�̉�ʂ̏㕔�ɂ���s���N�̉Ԃɂ͂T���̉ԕق�����A����͂T�l�̉�̃����o�[���w���Ƃ��A�y�A�A��C�A���̂S�̗v�f�ƁA�T�Ԗڂł��邢����N�C���e�b�Z���X���ے����Ă���Ƃ������Ă��邻���ł��B�N�C���e�b�Z���X�́A���݂̍ł��{���I�ȕ������Ïk���ꂽ���̂Ƃ������A�B���p�ł͌��҂̐Ɩ��ڂɊW���Ă���Ƃ����Ă��邻���ł��B�u���U�v�i�E���j�ɂ́A���܂��܂ȑg�ݍ��킹�̕���������������Ă��܂��B�������A���������܂��͕����̑g�ݍ��킹�ł��A�����ɂ���ĈӖ����ς�邱�Ƃ����邽�߁A��ɋ@�\������ۂ̈Í����L�[�͑��݂��܂���B�����uu�v�Ɓuw�v�́A���ꂼ�ꐸ�_�ƕ�����\�����Ƃ��悭����܂��B�����炭�A�����̕����̓}���g���̂悤�ɔ�������邱�Ƃ��Ӑ}���Ă���̂ł��傤�B���͓����ł���A�����̓`���ł́A���̐U���́A���K���ґz�Ŏg�p�����I�[�����̂悤�ɁA�ϐ��ӎ���Ԃւ̈��̓�����Ƃ��Ďg�p����Ă��邻���ł��B�u���V�v�i�����j�́A�����ɉ��F�������Ƃ����Ƃ���������̂��f�[���ƒu����A�Z���ԂƗ��t��Ԃт�A���邢�͎��̂悤�Ȍ`�Ԃ�������w�i�ɑ��݂Ɍq����Ȃ���Ɨ����Ă��܂��B�����A���^�����O�A�}���I�Ȑ��ɂ���ċ�������Ă��܂��B�J�^�c�����̊k�̗����A�זE����⌎�̖����������v�킹��`��A�����ƖL���̑��̃V���{��������Ƃ���Ɍ���Ă��܂��B

�R�Ԗڂ̐��l���͑��̎����Ƃ͈���ĂS�_�ƍ�i�������Ȃ��Ă��܂��B����܂łƂ͉�ʂ̗l�q���傫���ς��܂��B�s���N���甖���̒W���F��w�i�ɂ��āA������L�����S�ʂɓW�J����A�_���Ɛ����ƂƂ��Ɂu�}���v�����������A�ו������G�ɂȂ��Ă��܂��B�u���T�v�i�����j�̉�ʂ̏㕔�ɂ���s���N�̉Ԃɂ͂T���̉ԕق�����A����͂T�l�̉�̃����o�[���w���Ƃ��A�y�A�A��C�A���̂S�̗v�f�ƁA�T�Ԗڂł��邢����N�C���e�b�Z���X���ے����Ă���Ƃ������Ă��邻���ł��B�N�C���e�b�Z���X�́A���݂̍ł��{���I�ȕ������Ïk���ꂽ���̂Ƃ������A�B���p�ł͌��҂̐Ɩ��ڂɊW���Ă���Ƃ����Ă��邻���ł��B�u���U�v�i�E���j�ɂ́A���܂��܂ȑg�ݍ��킹�̕���������������Ă��܂��B�������A���������܂��͕����̑g�ݍ��킹�ł��A�����ɂ���ĈӖ����ς�邱�Ƃ����邽�߁A��ɋ@�\������ۂ̈Í����L�[�͑��݂��܂���B�����uu�v�Ɓuw�v�́A���ꂼ�ꐸ�_�ƕ�����\�����Ƃ��悭����܂��B�����炭�A�����̕����̓}���g���̂悤�ɔ�������邱�Ƃ��Ӑ}���Ă���̂ł��傤�B���͓����ł���A�����̓`���ł́A���̐U���́A���K���ґz�Ŏg�p�����I�[�����̂悤�ɁA�ϐ��ӎ���Ԃւ̈��̓�����Ƃ��Ďg�p����Ă��邻���ł��B�u���V�v�i�����j�́A�����ɉ��F�������Ƃ����Ƃ���������̂��f�[���ƒu����A�Z���ԂƗ��t��Ԃт�A���邢�͎��̂悤�Ȍ`�Ԃ�������w�i�ɑ��݂Ɍq����Ȃ���Ɨ����Ă��܂��B�����A���^�����O�A�}���I�Ȑ��ɂ���ċ�������Ă��܂��B�J�^�c�����̊k�̗����A�זE����⌎�̖����������v�킹��`��A�����ƖL���̑��̃V���{��������Ƃ���Ɍ���Ă��܂��B

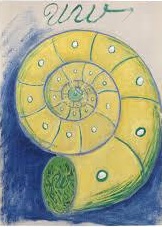

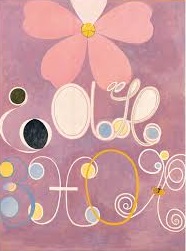

�Ō�ɘV�N���͔����F���邢�̓x�[�W����w�i�ɁA����܂ł̗L�@�I�ŗV�ѐS�̂���`����A�V�����g���[�Ȋw�I�`�Ԃ̍\���ɑ傫���ς���Ă��܂��B�u���X�v�i�E���j�́A�㕔�ɂ܂�ŃR���p�X���g�p���č쐬���ꂽ�}�̂悤�ȉԂ̌`���Q�V�����g���[�ɕ���ł��܂��B�O���̉~�͂��ꂼ�ꉩ�F�Ɛœh���Ă��܂��B���Ɛ̑傫�ȉ~�̍Č��ŁA���łɏq�ׂ��悤�ɃN�����g�ɂƂ��Đ͏����A���͒j���̏ے��ł��B�܂��摜�̉����ɂ͂Q�̉Q����������A���F�ƐF�̉~���d�Ȃ荇���Ă��܂��B�Q�����̏�ɂ́A�����炭�����̗��A�Ǝv����Q�̎�q�̌`���u����Ă��܂��B����́u�����̍��ׁv�V���[�Y�ɂ��������̗��̍Č��Ǝv���܂��B���ɁA��������ʂ̉~�̃Z�b�g������܂��B�����Ɍ����A�[�����h�̌`�́Avesica

piscis�ƌĂ�邻���ŁA����Ɗ����ւ̐i���̌��n�I�ȃV���{���������ł��B�����āA�u���P�O�v�i�����j�ł́A�ȑO�̊G��̃V���{���̑������A���T���߂Ȍ`�ōĂѓo�ꂵ�Ă��܂��B���E�Ώ̌`�̒����ɁA�V�~�V�̃}�X�ڂ��u����A�ӂ��̗��������E�Ώ̂ɑ傫����ʂ��ݍ��ނ悤�ɂ��āA���������t�B�i�[�����邢�͐l���̑�c�~�̗l����X���邪�A��ʉ����ɂ̓[���}�C�̃c���̐�ɁA�����ȉF���̂悤�Ȃ��̂��Ԃ牺����A�Ȃɂ��̌����\�������܂��B

�Ō�ɘV�N���͔����F���邢�̓x�[�W����w�i�ɁA����܂ł̗L�@�I�ŗV�ѐS�̂���`����A�V�����g���[�Ȋw�I�`�Ԃ̍\���ɑ傫���ς���Ă��܂��B�u���X�v�i�E���j�́A�㕔�ɂ܂�ŃR���p�X���g�p���č쐬���ꂽ�}�̂悤�ȉԂ̌`���Q�V�����g���[�ɕ���ł��܂��B�O���̉~�͂��ꂼ�ꉩ�F�Ɛœh���Ă��܂��B���Ɛ̑傫�ȉ~�̍Č��ŁA���łɏq�ׂ��悤�ɃN�����g�ɂƂ��Đ͏����A���͒j���̏ے��ł��B�܂��摜�̉����ɂ͂Q�̉Q����������A���F�ƐF�̉~���d�Ȃ荇���Ă��܂��B�Q�����̏�ɂ́A�����炭�����̗��A�Ǝv����Q�̎�q�̌`���u����Ă��܂��B����́u�����̍��ׁv�V���[�Y�ɂ��������̗��̍Č��Ǝv���܂��B���ɁA��������ʂ̉~�̃Z�b�g������܂��B�����Ɍ����A�[�����h�̌`�́Avesica

piscis�ƌĂ�邻���ŁA����Ɗ����ւ̐i���̌��n�I�ȃV���{���������ł��B�����āA�u���P�O�v�i�����j�ł́A�ȑO�̊G��̃V���{���̑������A���T���߂Ȍ`�ōĂѓo�ꂵ�Ă��܂��B���E�Ώ̌`�̒����ɁA�V�~�V�̃}�X�ڂ��u����A�ӂ��̗��������E�Ώ̂ɑ傫����ʂ��ݍ��ނ悤�ɂ��āA���������t�B�i�[�����邢�͐l���̑�c�~�̗l����X���邪�A��ʉ����ɂ̓[���}�C�̃c���̐�ɁA�����ȉF���̂悤�Ȃ��̂��Ԃ牺����A�Ȃɂ��̌����\�������܂��B

���́u�P�O�̍ő啨�v�̃V���[�Y�́A����܂ł̍�i�ɂȂ��̌n���̑傫�ȓ������낤�Ǝv���܂��B�c�N���A�N���c�Ƃ����X�g�[���[�őS�̂��܂Ƃ߂Ă���̂����邵�A�ގ������`�ۂ��p�[�c�̂悤�Ɋe��i�ɋ��p���āA�Ⴄ��i�ƌ����قȂ镶���Ŏg�������āA�����ȈӖ����������o���Ă���Ƃ���Ȃǂɕ\���Ă��܂��B�Ⴆ�A�u���P�v�̉E��̂W�̃s���N�̃o���̂悤�Ȍ`�ۂ̂ЂƂ��u���Q�v�̍���ɑ傫���Ȃ��ĂłĂ��܂��B�u���S�v�̉E���̏����ȍ����H�����E�̂悤�Ȍ`�ۂ́u���U�v�̒����ɑ傫���ꏊ���߂Ă��܂��B���邢�́A�u���P�v�̉��̒�ɂ��鉩�Ɛ̑̉~�́u���Q�ł͉��������߂�͂ǂ̑傫�Ȃ��̂ɂȂ�A��̉~���d�Ȃ�悤�ɂȂ��Ă��܂��B����Ɂu���T�v�ł͕����Ɍ`���ς��܂��B����́A�`�ۂ��ЂƂ̍�i�̒������łȂ��A��i���đ傫���Ȃ����菬�����Ȃ�����A�ꏊ���ڂ�����A�`��ς�����Ƃ�������������Ƃ����킯�ł��B���̓W���A�����ƒ��߂Ă������Ȃ�A���邢�͍�i��O�ɂ��āA�x���`�ɍ����Ăڂ���Ǝ��Ԃ��߂����̂������B

�u�i���A�v�t�r�^��䊐��V���[�Y�v�i�P�X�O�W�N�j

�u�i���v�̃V���[�Y�́A����܂łɌ���ꂽ�`�ۂ���䶗��̂悤�ɃV�����g���[�ɔz�u����A��ʂ̓V���{���b�N�ȍ\�}�ɐ�������A����܂ł̍�i�ɂ������点���ɐ����L�т�悤�ȓ������قƂ�nj����Ȃ��Ȃ����̂������ƌ����܂��B�u���P�R�v�́A�����ɑ傫�ȍ����ւ��`����A���̓��͔��Əd�Ȃ荇���č�i�̒����㕔�ɉ~���`����Ă��܂��B�ւ̌��ɂ͐Ɖ��F��2�̉~������B�~�̍����ɉ��F���l�������Ⴊ��ō��������ɂ���ȉ~�`���A�[�����h�`�̂Q�̗��ݍ������`�i�ȑO�̍�i�ɂ��������j�ɐG��悤�Ǝ��L���Ă��܂��B���̐l���̏�ɂ́A���F�̔w�i�ɉ��F�̎O�������`����A���F�̗����������v���Ɏւ̉��܂Ŋ������Ă��܂��B���ꂪ���]����悤�ɉE���ł��t�F�ʼnf���o����Ă���̂ł����A���F�̗����Ƃ͈قȂ�A���v���Ɋ����ꂽ�F�̗����́A��ւ̉��ɍ��郉�C�I���Ɏ��t�����Ă��܂��B�~�̓����͙�䶗��Ɏ��Ă���A�Ԍ`�A�n�[�g�`�A�A�[�����h�`�A���̑��̊w�I�Ȍ`���S�̏ی��ɕ�����Ă��܂��B�ցE�~���`����Ă��܂��B�ꌩ�����Ƃ���A�Ώ̓I�ŋ��̂悤�ȐF�ʂ���A�I�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł��B�������A�u�����̍��ׁv���猩�Ă����N�����g�̍�i�ł͓����Z������ɂȂ��Ă������Ƃ������Ď�����Ă��܂�������́A�����̉��F���l����������L�ŁA���F�ōʐF����Ă���A�����炭�j���̐��_�I�����������Ă��邪�A����ŏ����̊�����\�����F�̃t�B�[���h�Ɉʒu���A�v�l�̗͂�\���j���̗����Ɏ��t�����Ă���B�E��ɂ́A����Ɗ����Ɍ��������W�ւ̊�]�ɑΉ�����Ñ�̃V���{���ł��郔�F�V�J�E�s�X�L�X�ɐG��Ă���B���F�V�J�E�s�X�L�X���܂��Ɖ��F�ōʐF����Ă���A���̉��߂ƁA�����̐����̐���������Ƃ������Ƃ�������Ă���Ƃ������Ƃ������ł��B

�u�i���v�̃V���[�Y�́A����܂łɌ���ꂽ�`�ۂ���䶗��̂悤�ɃV�����g���[�ɔz�u����A��ʂ̓V���{���b�N�ȍ\�}�ɐ�������A����܂ł̍�i�ɂ������点���ɐ����L�т�悤�ȓ������قƂ�nj����Ȃ��Ȃ����̂������ƌ����܂��B�u���P�R�v�́A�����ɑ傫�ȍ����ւ��`����A���̓��͔��Əd�Ȃ荇���č�i�̒����㕔�ɉ~���`����Ă��܂��B�ւ̌��ɂ͐Ɖ��F��2�̉~������B�~�̍����ɉ��F���l�������Ⴊ��ō��������ɂ���ȉ~�`���A�[�����h�`�̂Q�̗��ݍ������`�i�ȑO�̍�i�ɂ��������j�ɐG��悤�Ǝ��L���Ă��܂��B���̐l���̏�ɂ́A���F�̔w�i�ɉ��F�̎O�������`����A���F�̗����������v���Ɏւ̉��܂Ŋ������Ă��܂��B���ꂪ���]����悤�ɉE���ł��t�F�ʼnf���o����Ă���̂ł����A���F�̗����Ƃ͈قȂ�A���v���Ɋ����ꂽ�F�̗����́A��ւ̉��ɍ��郉�C�I���Ɏ��t�����Ă��܂��B�~�̓����͙�䶗��Ɏ��Ă���A�Ԍ`�A�n�[�g�`�A�A�[�����h�`�A���̑��̊w�I�Ȍ`���S�̏ی��ɕ�����Ă��܂��B�ցE�~���`����Ă��܂��B�ꌩ�����Ƃ���A�Ώ̓I�ŋ��̂悤�ȐF�ʂ���A�I�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł��B�������A�u�����̍��ׁv���猩�Ă����N�����g�̍�i�ł͓����Z������ɂȂ��Ă������Ƃ������Ď�����Ă��܂�������́A�����̉��F���l����������L�ŁA���F�ōʐF����Ă���A�����炭�j���̐��_�I�����������Ă��邪�A����ŏ����̊�����\�����F�̃t�B�[���h�Ɉʒu���A�v�l�̗͂�\���j���̗����Ɏ��t�����Ă���B�E��ɂ́A����Ɗ����Ɍ��������W�ւ̊�]�ɑΉ�����Ñ�̃V���{���ł��郔�F�V�J�E�s�X�L�X�ɐG��Ă���B���F�V�J�E�s�X�L�X���܂��Ɖ��F�ōʐF����Ă���A���̉��߂ƁA�����̐����̐���������Ƃ������Ƃ�������Ă���Ƃ������Ƃ������ł��B

�������̍��ւɉߋ��������~�`�̓����ɂ��ẮA������Ƃ��āA�W���s���N�F�Łu�����Ȑ����ɂ̂݉\�ȁA���S�ɖ����̈��v���ے�������Ƃ������ƂŁA���ʂ̐F�́A�n�[�g���`������悤�ɏd�Ȃ荇���㕔�̃A�[�����h�`�ɕ\��Ă��܂��B�܂��A���͈��ӂƑ����݂�\���A�c�E�ȓ{��⓮���I�ȏ�M�͐[�g�F�ɕ\��Ă��邻���ł��B�e�F�����\������́A���ƃo���F�̑Η����钇�ԂƂ��ċ@�\���܂��B�����㕔�̐Ԃ��n�[�g�͐S����\�킵�A���̊�������������ꏊ�ł��邱�Ƃ��������Ă���B�O�p�`�́u�����I�Ȑg�̂�����̗�̂ւ̐i���I���W�̏ے��v�ƌ��邱�Ƃ��ł��A�i���͍���ی��ŏ�����̎O�p�`�Ƃ��āA�މ��͍����ی��ʼn������̎O�p�`�Ƃ��ĕ`����Ă���Ƒz��ł���B�����͂��ׂāA������������B��̕��@�͐_�q�w�I�Ȑi���̃v���Z�X�ł���\�����咣���Ă��܂��B�����āA���ʼn~�`���x���Ă���悤�Ɍ����锒�����́A�����w�i�ɒj���Ə����̐G�肪�t���Ă��܂��B���́A�u�j������͂ƌ��������҂ɂ���đ���o���ꂽ�A���ƕ��a�A�ی�Əj���v�̎v�l�`�ԂɎ��Ă��܂��B���͓���̐^���̊�Ղł��邾���łȂ��A�����h�������Ǝv����v�l�`�Ԃ́A�ی�Ə��F����܂��B���̖��͌X�̊G��̒��Ŏ��R�ɉ��������悤�Ɍ����邩������܂���B

���̂悤�ɁA��i�ɂ��ďے��I�ȉ��߂���d�ɂ��\�ŁA����͋ߑ㏉���̃C�R���W�[�̑ΏۂƂȂ����ے��I�ȊG��ɒʂ��Ă���悤�Ɏv���܂��B�����ڂ��J���f�B���X�L�[�Ȃǂ̒��ۉ�Ɏ��Ă��邩������܂��A�N�����g�̍�i�̖{���̓t�@���^�W�[�ɂ���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�u�m�b�̎��A�v�V���[�Y�v�i�P�X�P�R�`�P�X�P�T�N�j

�m�b�̎��͋����w�n���L�x�̃A�_���ƃC�u���H�ׂăG�f���̉���Ǖ����ꂽ�m�b�̎����݂̂点�����̂��Ƃ��Ƃ��A���邢�͖k���_�b�ɂ������F�������O�h���V���i�E���j���Ƃ��B����͐�t�@���^�W�[�ł��B���̃V���[�Y�͐��ʉ�ŒW���F�ʂ��`���ꂽ���̑��݊��𔖂����Ă��܂��B�����ŕ`����Ă���V�����g���[�̐}�ʂ̂悤�ȍ�i�́A�t�@���^�W�[�����̑}�G���ƌ����Ă��A���̋^��������Ȃ��ł��傤�B���ہA�P�X���I�̃��O�h���V���F�����̐}�Ă�����ƁA�悭���Ă��܂��B�Ⴆ�A�u���P�v�i�����j�ł́A�ԂƎ��̊L�k�̂悤�Ȍ`�ō\�����ꂽ�n�[�g�`���G�̏œ_�ɂȂ��Ă��܂��B���̉~�`�ł͂S�̗t�̌`�������C���̒��S�Ƀn�[�g�`�������āA��������Ɖ��F�̎����_�C�i�~�b�N�Ȑ��̓����Ŏ�������ւƓ����A�㕔�̎����̒��ł͂S�w�̎q�{�̌`�������Z�N�V�������`�����Ă��܂��B�Ɖ��͂��ꂼ�ꏗ���ƒj����\�킵�Ă��܂��B�������A���͂Q�H�̒����͂ނƂ��ɂ͐��ʂ�\���F�������܂��B�Q�H�̒����A�ʼn��w�ł͊��S�ɐ藣����Ă����̂��A�Q�Ԗڂ̑w�Ō݂��ɋ߂Â��A�ŏ�w�łP�H�̒��ɗZ�����܂��B�����I�Ȓ��ƒj���I�Ȓ����ЂƂɗZ�����Ă���̂������̗̕����A�܂�Ɖ��F�̑g�ݍ��킹�ł���A���ꂪ���x�͉��Ɛ̍������ƂȂ��Ă��邱�Ƃł��B�܂艩�F�̒n�F�A����A���̊Ԃ̗̐����ė��p���A�̎��������ۓI�ȐF�ʂ̏ے�����тт�悤�ɂ��Ă���B���̂悤�ɂ��āA�̖ڂɌ����镔���͐F�ʂ̏ے����ɂ���čČ�����A�ЂƂɂȂ�Z����\���Ă���Ƃ����킯�ł��B�Ȃ��A���O�h���V���F�����̐}�������Ă���̂́A���Ǝ����������̕��s�ȕ��ʂ̌����_��ʉ߂��銲�Ƃ��āA�N�����g�́u�m�b�̎��v�Ǝ��Ă��܂��B�k���_�b�ł́A�����̕��s�ȕ��ʂ͐_�X�A�l�X�A���l���Z�ސ��E��\���A���̒��������ɂ͐����A�n���A���Ր��̏ے��ł���I�[�N�܂��̓��~�̐��Ȃ���ʒu���Ă��܂��B���̖̏d�v�ȋ@�\�́A�\�����ꂽ���E�̏I���Ƃ����т��Ă���A�_�b�ɂ��ƁA���O�h���V���̊��͊J���āA�l�ނ̋~�ςƐV���������ւ̐����Ƃ��āA�Ō�̐����c��̒j�������e����ƌ����Ă��܂��B�ȂA�u�m�b�̎��v�̍�i���߂Ǝ��Ă���悤�ł��B

�m�b�̎��͋����w�n���L�x�̃A�_���ƃC�u���H�ׂăG�f���̉���Ǖ����ꂽ�m�b�̎����݂̂点�����̂��Ƃ��Ƃ��A���邢�͖k���_�b�ɂ������F�������O�h���V���i�E���j���Ƃ��B����͐�t�@���^�W�[�ł��B���̃V���[�Y�͐��ʉ�ŒW���F�ʂ��`���ꂽ���̑��݊��𔖂����Ă��܂��B�����ŕ`����Ă���V�����g���[�̐}�ʂ̂悤�ȍ�i�́A�t�@���^�W�[�����̑}�G���ƌ����Ă��A���̋^��������Ȃ��ł��傤�B���ہA�P�X���I�̃��O�h���V���F�����̐}�Ă�����ƁA�悭���Ă��܂��B�Ⴆ�A�u���P�v�i�����j�ł́A�ԂƎ��̊L�k�̂悤�Ȍ`�ō\�����ꂽ�n�[�g�`���G�̏œ_�ɂȂ��Ă��܂��B���̉~�`�ł͂S�̗t�̌`�������C���̒��S�Ƀn�[�g�`�������āA��������Ɖ��F�̎����_�C�i�~�b�N�Ȑ��̓����Ŏ�������ւƓ����A�㕔�̎����̒��ł͂S�w�̎q�{�̌`�������Z�N�V�������`�����Ă��܂��B�Ɖ��͂��ꂼ�ꏗ���ƒj����\�킵�Ă��܂��B�������A���͂Q�H�̒����͂ނƂ��ɂ͐��ʂ�\���F�������܂��B�Q�H�̒����A�ʼn��w�ł͊��S�ɐ藣����Ă����̂��A�Q�Ԗڂ̑w�Ō݂��ɋ߂Â��A�ŏ�w�łP�H�̒��ɗZ�����܂��B�����I�Ȓ��ƒj���I�Ȓ����ЂƂɗZ�����Ă���̂������̗̕����A�܂�Ɖ��F�̑g�ݍ��킹�ł���A���ꂪ���x�͉��Ɛ̍������ƂȂ��Ă��邱�Ƃł��B�܂艩�F�̒n�F�A����A���̊Ԃ̗̐����ė��p���A�̎��������ۓI�ȐF�ʂ̏ے�����тт�悤�ɂ��Ă���B���̂悤�ɂ��āA�̖ڂɌ����镔���͐F�ʂ̏ے����ɂ���čČ�����A�ЂƂɂȂ�Z����\���Ă���Ƃ����킯�ł��B�Ȃ��A���O�h���V���F�����̐}�������Ă���̂́A���Ǝ����������̕��s�ȕ��ʂ̌����_��ʉ߂��銲�Ƃ��āA�N�����g�́u�m�b�̎��v�Ǝ��Ă��܂��B�k���_�b�ł́A�����̕��s�ȕ��ʂ͐_�X�A�l�X�A���l���Z�ސ��E��\���A���̒��������ɂ͐����A�n���A���Ր��̏ے��ł���I�[�N�܂��̓��~�̐��Ȃ���ʒu���Ă��܂��B���̖̏d�v�ȋ@�\�́A�\�����ꂽ���E�̏I���Ƃ����т��Ă���A�_�b�ɂ��ƁA���O�h���V���̊��͊J���āA�l�ނ̋~�ςƐV���������ւ̐����Ƃ��āA�Ō�̐����c��̒j�������e����ƌ����Ă��܂��B�ȂA�u�m�b�̎��v�̍�i���߂Ǝ��Ă���悤�ł��B

�u�����A�r�t�v�V���[�Y�v�i�P�X�P�S�`�P�X�P�T�N�j

�����ōĂі��G�ɂȂ�܂��B���́u�����v�V���[�Y�͓Ɠ��̎��o�I���Y���������Ă��܂��B�����̏ꍇ�A����������ʏ㉺�ɂQ�������A���ƈŁA�j���Ə����A���Ǝ��ȂǁA���̗͂��o��ꏊ�ƂȂ�܂��B�����̋ɂ́A���Ɣ��̔����Ƃ��ēW�J���܂��B�Ō�ɂ͉~�\���ɂȂ��Ă���B�u���P�v�i�����j�ł́A���̔w�i�ɍ��������A���̔w�i�ɔ����������㉺�ɔ��]����悤�ɑΏ̓I�ɕ`����Ă��܂��B�N�����g�̓����̒��ŁA���������̐��r�Ƃ������͎��ł��邱�Ƃ������T�C���ł���̂ɑ��A���������̉��F���r�Ƃ������͗Y�ł��邱�Ƃ������T�C���ł���ƋL���Ă��邻���ł�)�B���̍�i�ł́A���ʂ����肳�ꂽ�Q�H�̔������A�����Ȏ�̑�\�Ƃ��āA�Ώ̓I�����낢���l�q�ŕ`����Ă��܂��B���ꂪ�A�����̖{�������鑶�݂ւƓ��̓I�ɐi��������A���̐g�̂𒊏ۉ����n�߂܂��B���ꂪ�u���W�v�i�����j�ł��B��ʏ�̂Q�H�̔����̑���ɁA�����̂̏W�������ׂĉ~�̒��ɔz�u����ĕ\������Ă��܂��B���ꂪ�u���P�v�̔����̏ꍇ�Ɠ����o�����X�ƑΏ̐��̊W�ɂ���̂ł��B�����̑̂̌`�͊��S�ɔr������āA�����́A�~�A�s�K���Ȋw�I�`��ɂȂ�A���̂悤�Ȍ`��̒��ۉ��ɂ���āA�j���Ə����̋ɐ��̖��m�ȋ��E���͌����Ȃ��Ȃ�킯�ł��B�����āA�u���P�W�v�i�E���j�ł́A�����Ƃ��Ă̔����Ƃ̗ގ��_�����ׂĎ����Ă��܂��܂��B�����ƕ��a�I��������n�܂�A�g�̓I�����̓����Ɨ��ݍ������o�āA�g�̐��̑r���ƊϔO�̗̈�ւ̐N���ɓ��B���A�����̐}�����ɂ���āA���ʂ̓�d�����A���m�Ȋw�I�`��ŕ\�����ꂽ������L�̃n�C�u���b�h�ɕϊ����Ă��܂��܂����B���̃v���Z�X��ʂ��āA�����Ƃ��Ă̐g�̓I�������������ƂŁA�����͒n��̕����A�{�\�A���~�Ɍ��т������̐��������܂��B���̂��������Ƃœ��̓I�Փ��������A�����͊w�I�V���{����_�I�Ȏv�z�̐��E�ɓ��荞�݁A�Z�����邱�ƂŌ��E��Ⴂ����������Ƃ������Ƃł��傤���B

�����ōĂі��G�ɂȂ�܂��B���́u�����v�V���[�Y�͓Ɠ��̎��o�I���Y���������Ă��܂��B�����̏ꍇ�A����������ʏ㉺�ɂQ�������A���ƈŁA�j���Ə����A���Ǝ��ȂǁA���̗͂��o��ꏊ�ƂȂ�܂��B�����̋ɂ́A���Ɣ��̔����Ƃ��ēW�J���܂��B�Ō�ɂ͉~�\���ɂȂ��Ă���B�u���P�v�i�����j�ł́A���̔w�i�ɍ��������A���̔w�i�ɔ����������㉺�ɔ��]����悤�ɑΏ̓I�ɕ`����Ă��܂��B�N�����g�̓����̒��ŁA���������̐��r�Ƃ������͎��ł��邱�Ƃ������T�C���ł���̂ɑ��A���������̉��F���r�Ƃ������͗Y�ł��邱�Ƃ������T�C���ł���ƋL���Ă��邻���ł�)�B���̍�i�ł́A���ʂ����肳�ꂽ�Q�H�̔������A�����Ȏ�̑�\�Ƃ��āA�Ώ̓I�����낢���l�q�ŕ`����Ă��܂��B���ꂪ�A�����̖{�������鑶�݂ւƓ��̓I�ɐi��������A���̐g�̂𒊏ۉ����n�߂܂��B���ꂪ�u���W�v�i�����j�ł��B��ʏ�̂Q�H�̔����̑���ɁA�����̂̏W�������ׂĉ~�̒��ɔz�u����ĕ\������Ă��܂��B���ꂪ�u���P�v�̔����̏ꍇ�Ɠ����o�����X�ƑΏ̐��̊W�ɂ���̂ł��B�����̑̂̌`�͊��S�ɔr������āA�����́A�~�A�s�K���Ȋw�I�`��ɂȂ�A���̂悤�Ȍ`��̒��ۉ��ɂ���āA�j���Ə����̋ɐ��̖��m�ȋ��E���͌����Ȃ��Ȃ�킯�ł��B�����āA�u���P�W�v�i�E���j�ł́A�����Ƃ��Ă̔����Ƃ̗ގ��_�����ׂĎ����Ă��܂��܂��B�����ƕ��a�I��������n�܂�A�g�̓I�����̓����Ɨ��ݍ������o�āA�g�̐��̑r���ƊϔO�̗̈�ւ̐N���ɓ��B���A�����̐}�����ɂ���āA���ʂ̓�d�����A���m�Ȋw�I�`��ŕ\�����ꂽ������L�̃n�C�u���b�h�ɕϊ����Ă��܂��܂����B���̃v���Z�X��ʂ��āA�����Ƃ��Ă̐g�̓I�������������ƂŁA�����͒n��̕����A�{�\�A���~�Ɍ��т������̐��������܂��B���̂��������Ƃœ��̓I�Փ��������A�����͊w�I�V���{����_�I�Ȏv�z�̐��E�ɓ��荞�݁A�Z�����邱�ƂŌ��E��Ⴂ����������Ƃ������Ƃł��傤���B

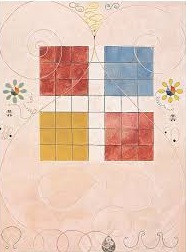

�u�Ւd��v�i�P�X�P�T�N�j

�_�a�̂��߂̊G��̍Ō�̃V���[�Y�ŁA�_�a�̍Ւd�ɏ�����G��Ƃ������ƂŁA�u10�̍ő啨�v�قǂł͂Ȃ����A�傫�ȍ�i�ł��B�W�����R�̍�i���̂R�ʂɕlj�̂悤�ɏ����āA�_�a�̂P���̂悤�ɂ��Ă���܂����B��i�͐F�ʂ��N�₩�ŁA�傫�������łȂ��w�I�`��̋��ɂ��،h�̔O���������悤�Ȃ��̂ł��B�Ւd��́A�����E���琸�_�E�ցA�����Ă��̋t�̑��݊W�̓������_�C�i�~�b�N�ɕ��u���Ă���̂ł��傤���B�u���P�v�i�E���j�́A�����̊T�O���ے��I�ɕ`����āA�O�p�`�A�܂�s���~�b�h���A���S�ɋ��F�̋��̂������F�ŕ`���ꂽ�㏸���郂�`�[�t�Ƃ��ĕ`����Ă��܂��B���̎O�p�`�ł́A�Ӑ}�I�ɐF�̔Z�W���i�K�Â����Ă���悤�Ɍ����܂��B����́A���܂ł̍�i�ł͌����Ȃ��������̂ł��B���������A�N�����g�̍�i�́A�̂��肵�Ă��ĉ��s�Ƃ��A�e���Ȃ������̂ł����A�����ł͂��߂ăO���f�[�V�����������܂����B���̎O�p�`�̒��_�́A�A�t�E�N�����g�̐��_���ɂ�������̓���i�j���̐Ə����̉��F�̗Z���j��\���ΐF�Ɉ͂܂ꂽ����ȋ��F�̋��̂��т��Ă��܂��B�ΐF�ɓh��ꂽ�̈�́A���F�̗ւň͂܂�Ă���B�O�p�`�Ƌ��̂́A�Z�����Ǝ�e����ʂ��ĂȂ����Ă���A�o�����̗���Ō݂��ɉe���������Ă��邱�Ƃ��������Ă��܂��B�u���Q�v�i�����j�͑Ώ̓I�ɁA�_���Ȑ��E���畨���I�Ȑ��E�ɉ��~���锽�Ε�����������Ă��܂��B���̂悤�ɁA�N�����g�̍�i�͒��ۓI�ȉ~�ƎO�p�`�ɂ��\���Ƃ�����i�ł͂Ȃ��āA���ꂼ��ɏے��I�ȈӖ�������������̂ł��B

�_�a�̂��߂̊G��̍Ō�̃V���[�Y�ŁA�_�a�̍Ւd�ɏ�����G��Ƃ������ƂŁA�u10�̍ő啨�v�قǂł͂Ȃ����A�傫�ȍ�i�ł��B�W�����R�̍�i���̂R�ʂɕlj�̂悤�ɏ����āA�_�a�̂P���̂悤�ɂ��Ă���܂����B��i�͐F�ʂ��N�₩�ŁA�傫�������łȂ��w�I�`��̋��ɂ��،h�̔O���������悤�Ȃ��̂ł��B�Ւd��́A�����E���琸�_�E�ցA�����Ă��̋t�̑��݊W�̓������_�C�i�~�b�N�ɕ��u���Ă���̂ł��傤���B�u���P�v�i�E���j�́A�����̊T�O���ے��I�ɕ`����āA�O�p�`�A�܂�s���~�b�h���A���S�ɋ��F�̋��̂������F�ŕ`���ꂽ�㏸���郂�`�[�t�Ƃ��ĕ`����Ă��܂��B���̎O�p�`�ł́A�Ӑ}�I�ɐF�̔Z�W���i�K�Â����Ă���悤�Ɍ����܂��B����́A���܂ł̍�i�ł͌����Ȃ��������̂ł��B���������A�N�����g�̍�i�́A�̂��肵�Ă��ĉ��s�Ƃ��A�e���Ȃ������̂ł����A�����ł͂��߂ăO���f�[�V�����������܂����B���̎O�p�`�̒��_�́A�A�t�E�N�����g�̐��_���ɂ�������̓���i�j���̐Ə����̉��F�̗Z���j��\���ΐF�Ɉ͂܂ꂽ����ȋ��F�̋��̂��т��Ă��܂��B�ΐF�ɓh��ꂽ�̈�́A���F�̗ւň͂܂�Ă���B�O�p�`�Ƌ��̂́A�Z�����Ǝ�e����ʂ��ĂȂ����Ă���A�o�����̗���Ō݂��ɉe���������Ă��邱�Ƃ��������Ă��܂��B�u���Q�v�i�����j�͑Ώ̓I�ɁA�_���Ȑ��E���畨���I�Ȑ��E�ɉ��~���锽�Ε�����������Ă��܂��B���̂悤�ɁA�N�����g�̍�i�͒��ۓI�ȉ~�ƎO�p�`�ɂ��\���Ƃ�����i�ł͂Ȃ��āA���ꂼ��ɏے��I�ȈӖ�������������̂ł��B

�ۊG��A�Ⴆ�A�J���f�B���X�L�[����h���A���̂悤�Ȑl�X�̍�i�͍ŏI�I�ɂ͉���`���Ă���̂����Ă�������Ȃ����̂ɂȂ��Ă���ɂ��Ă��A�ŏ��͉�����̓I�Ȃ��̂�`���Ă����̂��A�i�X�ƑΏۂ̌��ĕ�����`������n�߂Ē��ۓI�ȉ�ʂɂȂ��Ă����Ƃ������̂ł����B��ړW�ŁA�ނ�̍�i��N�㏇�Ɍ��Ă����ƁA��ۓI�ȉ�ʂ��璊�ۓI�ȉ�ʂɈڂ�ς���Ă����v���Z�X��������̂ł����B�������A���̐l�̏ꍇ�A�P�͂ƂQ�͂̓W���̊ԂɁA���������ڂ�ς��v���Z�X�͌����Ă��Ȃ��B���҂͑S���̕ʕ��ł��B

�ۊG��A�Ⴆ�A�J���f�B���X�L�[����h���A���̂悤�Ȑl�X�̍�i�͍ŏI�I�ɂ͉���`���Ă���̂����Ă�������Ȃ����̂ɂȂ��Ă���ɂ��Ă��A�ŏ��͉�����̓I�Ȃ��̂�`���Ă����̂��A�i�X�ƑΏۂ̌��ĕ�����`������n�߂Ē��ۓI�ȉ�ʂɂȂ��Ă����Ƃ������̂ł����B��ړW�ŁA�ނ�̍�i��N�㏇�Ɍ��Ă����ƁA��ۓI�ȉ�ʂ��璊�ۓI�ȉ�ʂɈڂ�ς���Ă����v���Z�X��������̂ł����B�������A���̐l�̏ꍇ�A�P�͂ƂQ�͂̓W���̊ԂɁA���������ڂ�ς��v���Z�X�͌����Ă��Ȃ��B���҂͑S���̕ʕ��ł��B

�傫�ȉ~������A���̓����̐^������ɍ��E�Ώ̂ɐƉ��F�̏����ȉ~���z�u����A���҂͏d�Ȃ荇���A�������Ă��܂��B���ꂼ��̉~�̓����ɔ����łg�̎���������Ă��܂��B���̂g�͉�ʂ̒����ɔ����\���˂ɍ��E���狲�܂��悤�ɏ�����Ă��܂��B���̂g�͍����̗�I���݂̈Ӗ�������Ɖ������Ă��܂����B���E�Ώ̂̓�̉~�͑傫�ȉ~�̒��ɂ������d�Ȃ�悤�ɕ`����Ă��āA���ꂼ��ɐƉ��̔g���ɐ���������Ă��܂��B�O�ɂ��o�Ă��܂������A�͒j�����A���͏������̃��^�t�@�[�ł��B����ł́A�_�q�w�̃��h���t�E�V���^�C�i�[�̗��_�������ɕ\������Ă���Ɛ������Ă��܂����A�����������Ƃ��v���܂����A�X�}�[�g�Ȑ}���Ƃ��邱�ƂŃZ���X�̂����������ɂ��ʂ���悤�Ȋ��o�������܂��B

�傫�ȉ~������A���̓����̐^������ɍ��E�Ώ̂ɐƉ��F�̏����ȉ~���z�u����A���҂͏d�Ȃ荇���A�������Ă��܂��B���ꂼ��̉~�̓����ɔ����łg�̎���������Ă��܂��B���̂g�͉�ʂ̒����ɔ����\���˂ɍ��E���狲�܂��悤�ɏ�����Ă��܂��B���̂g�͍����̗�I���݂̈Ӗ�������Ɖ������Ă��܂����B���E�Ώ̂̓�̉~�͑傫�ȉ~�̒��ɂ������d�Ȃ�悤�ɕ`����Ă��āA���ꂼ��ɐƉ��̔g���ɐ���������Ă��܂��B�O�ɂ��o�Ă��܂������A�͒j�����A���͏������̃��^�t�@�[�ł��B����ł́A�_�q�w�̃��h���t�E�V���^�C�i�[�̗��_�������ɕ\������Ă���Ɛ������Ă��܂����A�����������Ƃ��v���܂����A�X�}�[�g�Ȑ}���Ƃ��邱�ƂŃZ���X�̂����������ɂ��ʂ���悤�Ȋ��o�������܂��B

�܂��A�c�N���ł́A

�܂��A�c�N���ł́A

�����u���q�V���[�Y�v�i�P�X�P�V�N�j�ł��B

�����u���q�V���[�Y�v�i�P�X�P�V�N�j�ł��B